民事诉讼过程中法院调取通话记录的合宪性考析

吴 飞

(复旦大学 法学院、马克思主义研究院,上海市习近平法治思想研究基地,上海 200082)

一、问题提出:《民事诉讼法》第70 条与《宪法》第40 条的内涵如何调适?

合宪性考证的核心要义在于对法律的合宪法性依照法定程序进行审查,亦即“审查法律等规范是否与宪法相抵触,其目的在于保证法律与宪法的一致性,消除任何与宪法相抵触的规范性文件,包含下位规范符合上位规范”①韩大元:《关于推进合宪性审查工作的几点思考》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2018 年第2 期,第59-60 页。,就合宪性考证的推进思路而言,最主要的即在于对需要履行备案审查程序的法律文件进行审查,并对其合宪性作出判断,如全国人大常委会法工委对甘肃、内蒙古两地地方性法规赋予交警为调查交通事故查阅、复制当事人通讯记录的权力提出纠正意见。②参见沈春耀:《全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会关于2019 年备案审查工作情况的报告——2019 年12 月25 日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议上的讲话》,载《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》2020 年第1 期,第241 页。

于宪法学人而言,将“合宪性”作为研究主题的重要意涵即在于通过法学方法论的建构性努力在既有宪制框架内尽可能实现法律的合宪性或合宪法性解释。 具化到本文的论题中,即面临如何在“八二宪法”的宪制框架内圆融人民法院基于《民事诉讼法》第70 条调取通话记录的合宪性困境:一方面,《民事诉讼法》第70 条③参见《民事诉讼法》第70 条第1 款:“人民法院有权向有关单位和个人调查取证,有关单位和个人不得拒绝。”规定了人民法院在民事诉讼过程中的调查取证权,并课以有关单位及个人不得拒绝之义务,此外的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《民事诉讼证据规定》)第2 条又进一步细化规定了人民法院在民事诉讼过程中依申请调取证据的职权、第14 条将通信记录作为了电子数据证据的重要类型④参见《民事诉讼证据规定》(2019)第2 条第2 款:“当事人因客观原因不能自行收集的证据,可申请人民法院调查收集。 第14条:电子数据包括下列信息、电子文件:(2)手机短信、电子邮件、即时通信、通讯群组等网络应用服务的通信信息;(3)用户注册信息、身份认证信息、电子交易记录、通信“记录、登录日志等信息。”;另一方面,《宪法》第40 条关于通信权的规定⑤参见《宪法》第40 条:“中华人民共和国公民的通信自由和通信秘密受法律的保护。 除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要,由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外,任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。”从文义层面无法直接辐射法院调取公民通话记录的行为。 由此造成了人民法院在民事诉讼过程中依《民事诉讼法》第70 条调取公民通话记录可能面临的合宪性困境。⑥参见《江西宜春移动公司拒不协助法院调查被罚3 万》,载中国法院网,https:/ /www. chinacourt. org/article/detail/2006/04/id/201982.shtml,2023 年11 月7 日访问;《莱芜中院执行局对拒不协助调查的某县移动公司 采取罚款措施彰显司法权威》,载山东省法院切实解决执行难信息网,https:/ /jszx.court.gov.cn/1850/ExecuteFollow/32201.jhtml,2023 年11 月7 日访问。

遵循这一进路,存在两种可能性结果:或者认为《民事诉讼法》第70 条本身违宪,或者认为《宪法》第40 条本身的规定过于严格。 支持前者的学者提出:“我国《民事诉讼法》第70 条构成‘适用违宪’”⑦翟国强:《宪法判断的原理与方法:基于比较法的视角》,清华大学出版社2019 年版,第193 页。,但这可能面临与实践合理性需求的冲突,尤其当今数字通信社会的时代背景使得以手机作为日常生活社交重要载体的功能不断放大,甚至“移动电话技术已经在用户中造成了一种‘永远在线’的文化转变”⑧See Jennifer (M. I) Loh,Jane Strachan & Raechel Johns,How Rude is Rude: an Exploratory Study among Australian Millennials,Generation‘X’ and Baby Boomers mobile phone users,40 Behaviour & Information Technology 1516,1517(2021).,且“数字化产生了大量的通信数据,尤其是在网络和电信服务一体化的情况下”⑨SeeMarionAlbers&StefanieWitzke,TheEndofthe“WoodwardandBernstein”Era?TheGermanConstitutionalCourtandJournalists’Privacy on Mobile Phones,4 German Law Journal 647,653(2003).,手机几乎成为当代人“第二生命”,大量关涉个人生活交往、喜好轨迹的数据都存储于手机或平台端,若决然禁止人民法院对个人通信记录的调取,则法院在数字时代依法履职行为势必面临着“要么超越我国《宪法》第40 条的限制规定违法(甚至是违宪)进入通信空间,要么就受到我国《宪法》第40 条之严格约束而放纵违法行为”。①秦小建:《新通信时代公民通信权的实践争议与宪法回应》,载《政治与法律》2020 年第7 期,第92 页。若支持后者,则必然面临数字时代修宪的重大任务,如有学者提出我国《宪法》第40 条后半句“不能以任何理由”的绝对性表述实际上排除了任何可能的价值权衡,阻碍了具有公共属性的通信信息在更广阔社会领域的公共利益实现,实际上构筑了“权利孤岛”,应通过修宪的方式进行调整。②参见秦小建:《新通信时代公民通信权的实践争议与宪法回应》,载《政治与法律》2020 年第7 期,第93 页。然而,对国家根本法的修正不仅需要动员大量立法资源,更重要的则在于对某一宪法条文的变动可能引发整个宪法体系的内在秩序及其体系协调性的波动,故此对修宪应秉持严肃谨慎的态度,“宪法的稳定性和宪法的权威性紧密相连,如果一个宪法文本可以被现实变化随意突破的话,就无所谓宪法实施和宪法权威了”③苗连营、陈建:《社会变革与宪法发展——兼论我国宪法的修改方略》,载《法治社会》2018 年第1 期,第16 页。,宪法修正应审慎保持其作为调和实践合理性与规范有效性的最终方式,若非用尽宪法解释学的工具性技术仍难以达到目的,不可轻言启动。 基于此,还有学者提出了较为折中的方案,认为可通过借鉴全国人大常委会以决定的方式将国家安全机关填补为“检查通信”主体的做法,将法院也类似填补为“检查通信”的新主体,以此完成因制宪者预见不足而产生的宪法漏洞。④参见柳建龙:《论宪法漏洞的填补》,载《政治与法律》2020 年第11 期,第62-69 页。但这两种观点都需要“大费周章”,且现实也并未达到非如此不可的境况,因此,最可行的方法仍是在“八二宪法”的框架内通过宪法解释学的路径完成这一任务。 有诸多学者也敏锐意识到了这一点,如有学者基于通话记录的“非内容性”提出其基本权利依据为隐私权而非通信权,因此法院在民事诉讼中依《民事诉讼法》第70 条调取通话记录并不违宪⑤参见杜强强:《法院调取通话记录不属于宪法上的通信检查》,载《法学》2019 年第12 期,第78 页。;也有学者基于通话记录的“非内容通信信息”特性提出其仅仅遵循“单纯法律保留”以及比例原则等对基本权利限制的宪法约束,法院调取其并不违宪⑥参见张翔:《通信权的宪法释义与审查框架——兼与杜强强、王锴、秦小建教授商榷》,载《比较法研究》2021 年第1 期,第45-46页。,等等⑦王锴教授基于“存储位置的差异性”提出公民手机中的通话记录受隐私权或个人信息自决权的保护,法院对其调取不涉及违宪,参见王锴:《调取查阅通话(讯)记录中的基本权利保护》,载《政治与法律》2020 年第8 期,第107 页。 梁芷澄博士基于“存储地点与差别保护的双重标准”提出法院调取存储于公民手机中的通话记录受《宪法》第40 条关于通信权的一般法律保留规制,参见梁芷澄:《通信秘密保护范围的解释路径:原旨立场与比较考察》,载《北大法律评论》2021 年第2 辑,第176-177 页。,这都充分体现了宪法学人在“八二宪法”的框架下进行合宪性工作的努力,但相关学说的相互批驳时至今日似乎仍未停止,因此有必要在批判吸收前辈学人相关观点的基础上继续为这一问题的展开贡献智识探索。

二、宪法通信权的保护范围为何?

作为宪法明确列举的基本权利,对通信权的分析必然需要遵从宪法学关于基本权利问题的分析框架,或者说对基本权利限制问题的分析都必须在基本权利限制“三阶层”审查框架下展开,亦即依次在“基本权利的保护范围”“基本权利限制”与“基本权利限制的合宪性论证”三个层次上进行讨论。①参见张翔:《基本权利限制问题的思考框架》,载《法学家》2008 年第1 期,第134 页。在此种规范分析框架之下,首先讨论基本权利的保护范围即成为探讨基本权利限制合宪性问题的“门槛问题”②See Robert Post, Recuperating First Amendment Doctrine, 47 Stanford Law Review 1249,1249-1250(1995).,由此,讨论法院在民事诉讼过程中依据《民事诉讼法》第70 条调取通话记录的合宪性问题就需要首先讨论其能否落入《宪法》第40 条规定的通信权保护范围之内。

(一)我国通信权条款的立宪原意

我国现行《宪法》第40 条规定了公民享有通信权,具体来说可将其区分为通信自由权与通信秘密权,然此规定亦是基于特定社会历史背景不断发展演变的结果,因此,理解我国现行《宪法》第40条的立宪原意首先需要梳理该条的立宪轨迹。

1949 年的《共同纲领》是新中国首次规定公民通信权的立宪文件,其第5 条③《共同纲领》第5 条:“中华人民共和国人民有思想、言论、出版、集会、结社、通讯、人身、居住、迁徙、宗教信仰及示威游行的自由权。”规定了包括通讯自由在内的11 项一般自由权与政治性权利。 事实上,早在《共同纲领》之前,党领导的人民民主政权就先后在《陕甘宁边区抗战时期施政纲领》(1939 年)的民权主义中规定了人民的通信自由④《陕甘宁边区抗战时期施政纲领》第8 条:“保障人民言论、出版、集会、结社、信仰、居住、迁徙与通信的自由,扶助人民抗日团体与民众武装的发展,提高人民抗战的积极性。”参见张希坡、韩延龙:《中国革命法制史》,中国社会科出版社2007 年版,第37 页。、在《山东省人权保障条例》(1940 年)⑤《山东省人权保障条例》第4 条:“在不危害抗战范围内,人民有下列之自由:(1)人民有身体与抗日武装之自由;(2)人民有居住与迁徙之自由;(3)人民有言论、著作、出版、集会、结社与通讯之自由;(4)人民有信仰宗教与政治活动之自由。”参见韩延龙、常兆儒:《中国新民主主义革命时期根据地法制文献选编》(第1 卷),中国社会科学出版社1981 年版,第90 页。以及《内蒙古自治政府施政纲领》(1947 年)中规定了人民的通讯自由⑥《内蒙古自治政府施政纲领》第6 条:“内蒙古自治政府确保人民享有身体、思想、宗教、信仰、言论、出版、集会、结社、居住、迁移、通讯之自由。”参见内蒙古自治区档案馆编:《内蒙古自治运动联合会档案史料选编》,档案出版社1989 年版,第231 页。,可以发现新民主主义革命时期党领导制定的相关法律规范中,关于通信权的保护呈现“通信”与“通讯”两个术语交替出现的情境。 就严格意义而言,“通信”与“通讯”是两个不同的术语,“通信”主要指的是发送者(人或机器)和接收者之间通过某种媒体进行的信息传递⑦参见樊昌信、曹丽娜:《通信原理》(第7 版),国防工业出版社2012 年版,第1 页。,“通讯”则特指通消息,多用于新闻报道或大众传播业,如“通讯社”“通讯员”等⑧参见林穗芳:《「通讯」与「通信」的区别》,载《语文建设》1997 年第1 期,第3 页。,但在当今世界主流法学概念体系下,“通信”已与“通讯”的涵义一致化,并可以互换⑨参见刘素华:《网络时代通讯自由基本人权保护研究》,载《浙江学刊》2005 年第1 期,第164 页。,因此,理解新民主主义革命时期的通信权重点应逡巡于相关法律规范对“通信(通讯)自由权”的规定上。 可以发现,上述法律规范关于“通信(通讯)自由权”所彰显的法益在于公民的消极表达自由而非隐私利益,其是被视为一项政治性权利受到法律保障的,这也与新民主主义法律规范的立法目的相一致,充分体现了党领导下的人民民主与人民自由具有最广泛的真实性。 因此,这一时期的通信秘密是蕴含于通信自由之中的,通信自由是通信秘密的前提条件⑩参见梁芷澄:《通信秘密保护范围的解释路径:原旨立场与比较考察》,载《北大法律评论》2021 年第2 辑,第160 页。,《共同纲领》也继承了此种立法方式。

“五四宪法”第90 条将公民通信权与住宅权以及居住和迁徙自由权置于同一条文中①《中华人民共和国宪法》(1954) 第90 条:“中华人民共和国公民的住宅不受侵犯,通信秘密受法律的保护。 中华人民共和国公民有居住和迁徙的自由。”,可以发现较之《共同纲领》所表达的“通讯自由权”,“五四宪法”的表述变化为“通信秘密权”,这一争论也更为突出的表现在“五四宪法”的立宪过程中。 对此,毛泽东主席曾提出不同意见:“五四宪法”草案的第一次修正稿第77 条规定“国家保障公民的居住自由不受侵犯。 公民的通讯秘密受法律的保护”所附修正说明提出:此款另一方案为将“通讯秘密”改为“通信自由”,毛泽东主席在“通信自由”旁画一竖线,并批了“较妥”2 字。②参见韩大元:《1954 年宪法制定过程》(第2 版),法律出版社2022 年版,第146 页。毛主席采取这一观点的理由可能基于:通信自由的表述与《共同纲领》一脉相承,充分表达了人民民主的优越性与真实性;另一方面,采取“通信自由”也与宪法草案关于其他一般行为自由的表述相一致,有利于体系化的制宪诉求表达;同时,根据新民主主义革命时期的立法经验,通信自由本身就涵盖了通信秘密的内容。 随后,在毛主席的主持下,经过“二读稿”“三读稿”大幅修改,“四读稿”完成并交由8 人宪法小组完成初稿的最后修改,嗣后依照相关程序提交宪法起草委员会讨论审议。③参见韩大元:《1954 年宪法制定过程》(第2 版),法律出版社2022 年版,第164-173 页。在宪法起草委员会讨论审议的过程中,关于“通信权”条款出现了不同的观点,在地方单位与军事单位对草案的讨论中,有单位提出:对草案第82 条第2 款可补充政府有权检查通信,检查后加盖印记④参见韩大元:《1954 年宪法制定过程》(第2 版),法律出版社2022 年版,第304 页。;还有单位指出:通讯秘密是否包括国外来信在内以及检察长是否有权检查公民通信⑤参见韩大元:《1954 年宪法制定过程》(第2 版),法律出版社2022 年版,第305 页。;在宪法起草座谈会各组召集人联席会议讨论中,有召集人提出:第82 条第2 款的“通讯”是否包括电报、电台,应当改为通信⑥参见韩大元:《1954 年宪法制定过程》(第2 版),法律出版社2022 年版,第351-352 页。,该意见也被《中华人民共和国宪法草案(初稿)的正式修改意见》所吸纳⑦《中华人民共和国宪法草案(初稿)的正式修改意见》同意将第82 条原文第2 款中“通讯”改为“通信”。 参见韩大元:《1954 年宪法制定过程》(第2 版),法律出版社2022 年版,第367 页。;在宪法起草委员会第5 次会议上,关于通信权的问题再次被提上议程,田家英提出:关于住宅不受侵犯,波兰宪法是这样写的:“住宅不可侵犯和通讯秘密均受宪法法律的保护”,蒙古、朝鲜、罗马尼亚都是这样写的,因此我国宪法也应当如此规定,该观点最终为全体委员所同意⑧参见韩大元:《1954 年宪法制定过程》(第2 版),法律出版社2022 年版,第401 页。,并呈现为“五四宪法”第90 条的样态。 由此可见,“五四宪法”规定通信秘密更多是基于社会主义阵营内部法律移植的结果,其所表达出的“通信秘密”主要是针对通信过程中存在的“检查行为”作出的,也即其主要体现了公民的消极表达自由而非任何与“秘密”相关的隐私,这一点也体现在现行宪法第40 条之中。 张友渔先生对这一条款的解读也清晰指出了这一点,他指出:“现在有些机关,甚至有些收发人员随便拆阅工作人员的信件,以后这是不允许的。 这是犯法的行为。有人问,反革命分子的信也不能检查吗? 关于这一点法律会有另外的规定,按照法律的规定就可以检查,因为法律可以剥夺反革命的这个自由权利。”⑨参见梁芷澄:《通信秘密保护范围的解释路径:原旨立场与比较考察》,载《北大法律评论》2021 年第2 辑,第163 页。

此后的“七五宪法”①参见《中华人民共和国宪法》(1975) 第28 条:“公民有言论、通信、出版、集会、结社、游行、示威、罢工的自由,有信仰宗教的自由和不信仰宗教、宣传无神论的自由。”与“七八宪法”②参见《中华人民共和国宪法》(1978)第45 条:“公民有言论、通信、出版、集会、结社、游行、示威、罢工的自由,有运用‘大鸣、大放、大辩论、大字报’的权利。”基本恢复了《共同纲领》的规定,将通信自由权作为政治权利的重要组成置于消极表达自由的辐射范围进行保护,“八二宪法”则基于吸收“文革”的惨痛教训,在恢复“五四宪法”关于通信权规定的基础上在其第40 条规定了通信权,以及对通信权进行限制的相关条件③参见《中华人民共和国宪法》(1982)第40 条:“中华人民共和国公民的通信自由和通信秘密受法律的保护。 除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要,由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外,任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。”,如此规定的立宪框架及秩序也明确表示出通信自由权与通信秘密权的内在逻辑关系,即前者是后者所以存续的前提与基础,或有学者所指出的“(通信)自由是通信权的基本基础”。④See Loreto Corredoira, Ignacio Bel Mallén & Rodrigo Cetina Presuel,The Handbook of Communication Rights, Law, and Ethics: Seeking Universality, Equality, Freedom and Dignity,John Wiley & Sons, 2021,p.11.蔡定剑教授指出:“过去几部宪法往往只规定通信自由或通信秘密,现行宪法则把通信自由与通信秘密并列在一起规定,使公民的通信权保护更加完整,内容更加丰富”⑤蔡定剑:《宪法精解》,法律出版社2004 年版,第233-234 页。,正是在此种意义上,“八二宪法”关于通信权的规定一直延续至今。 但“八二宪法”自诞生伊始也面临保护范围过窄的诘问⑥1982 年在修宪讨论时,班禅委员提出,现代技术发达,电话窃听等是否包括? 彭真说,这里在只讲通信,其他另谈吧。 参见蔡定剑:《宪法精解》,法律出版社2004 年版,第234 页。,故此,学界关于“八二宪法”所欲保护的法益为何呈现出不同的争论,具体而言主要有“秘密说”“通信空间说”“通信内容说”“消极表达自由说”“人身自由说”五种观点。 “秘密说”认为通信秘密涵盖了通信的私密性而自有其理,制宪过程也未见对此有什么争议,因此通信权的保护重心在于通信秘密⑦参见杜强强:《法院调取通话记录不属于宪法上的通信检查》,载《法学》2019 年第12 期,第82 页。;“通信空间说”指出:公民通信权旨在保护私人通信空间,私人通信空间承载着私人交往的尊严价值,只要非法进入这一私人通信空间,就意味着对公民通信权的侵犯⑧参见秦小建:《新通信时代公民通信权的实践争议与宪法回应》,载《政治与法律》2020 年第7 期,第85-89 页。;“通信内容说”认为:在通信权条款中,制宪者希望给予最为严格标准保护的只是“通信内容”而非其他内容⑨参见张翔:《通信权的宪法释义与审查框架——兼与杜强强、王锴、秦小建教授商榷》,载《比较法研究》2021 年第1 期,第45 页。,“消极表达自由说”则认为:与《刑法》和《刑事诉讼法》一样,“八二宪法”第40 条对通信权的理解重点也在“通”上,即保护消极表达自由⑩参见梁芷澄:《通信秘密保护范围的解释路径:原旨立场与比较考察》,载《北大法律评论》2021 年第2 辑,第166 页。;“人身自由说”则认为通信自由与秘密是指公民通过信件、电话、电报、传真以及其他手段表达自己的意愿和想法,与他人进行交流的一种人身自由。⑪参见刘茂林:《中国宪法导论》(第2 版),北京大学出版社2009 年版,第280 页。“秘密说”则属于目前学界的通说,这不仅基于通信秘密的形成必然以通信自由为基础性要件,更在于通信自由的形成结果一般主要以通信秘密的形式巩固和保存下来,即通过保护与他人交流过程的秘密性使得私生活上的私密或隐私得到保护。⑫参见朱福惠:《宪法学》(第2 版),厦门大学出版社2009 年版,第312-313 页。也正是基于对“八二宪法”第40 条所欲保护法益的不同认知导致学者们对人民法院依据《民事诉讼法》第70 条调取通话记录的合宪性产生了诸多分歧,并引发了学界关于“八二宪法”第40 条通信权保护范围的争鸣。

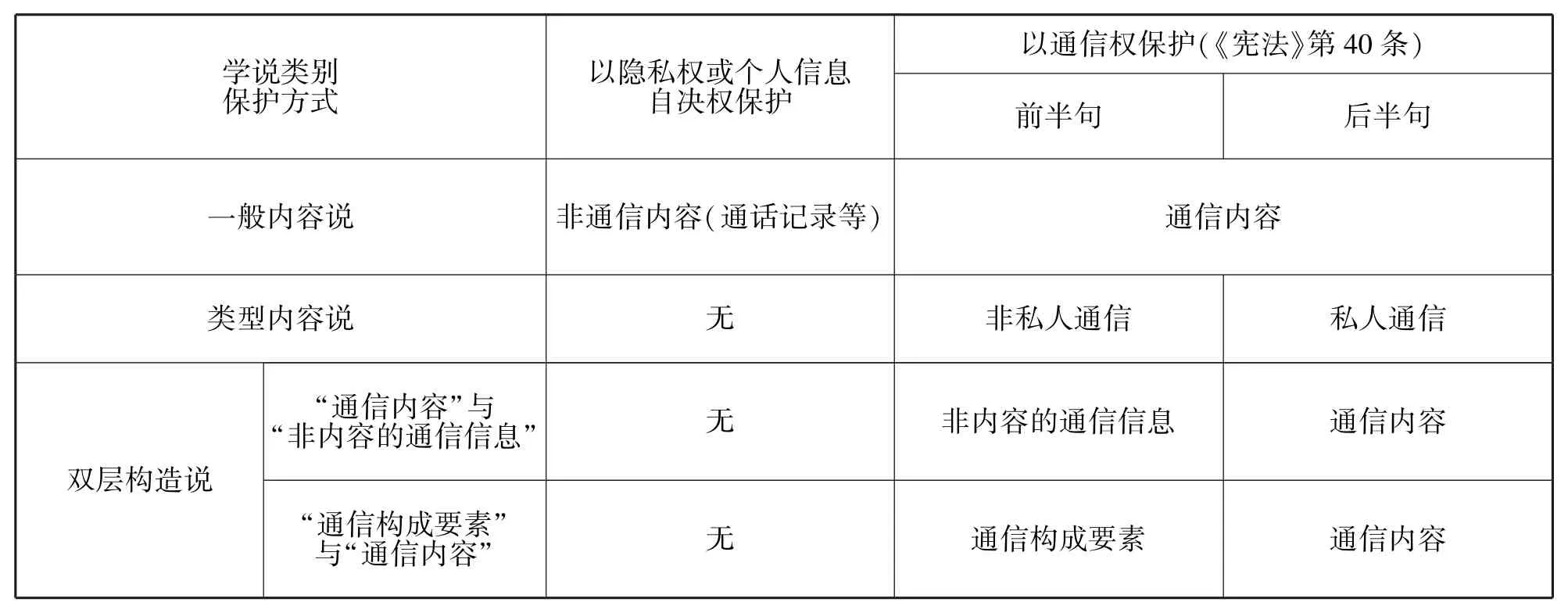

(二)对既有保护范围学说的检视与选择

目前,学界关于“八二宪法”第40 条通信权的保护范围主要有“位置说”(存储地点说)与“内容说”两种观点,在“位置说”内部可以详细划分为“一般位置保护说”与“差别位置保护说”两种观点;“内容说”内部则可详细划分为“一般内容说”“类型内容说”与“双层构造说”三种观点。

1.对“位置说”的检视

持“一般位置保护说”的以王锴教授为主要代表,他提出:应根据通话记录的存储位置来决定其是否受通信秘密保护①参见王锴:《调取查阅通话(讯)记录中的基本权利保护》,载《政治与法律》2020 年第8 期,第107 页。,这种观点主要借鉴了德国对通信与邮电隐私基本权的保护模式。 依据《德国基本法》第10 条②德国《基本法》第10 条:“一、书信秘密、邮件与电讯之秘密不可侵犯。 二、前项之限制唯依法始得为之。 如限制系为保护自由民主之基本原则,或为保护各联邦之存在或安全,则法律得规定该等限制不须通知有关人士,并由国会指定或辅助机关所为之核定代替争讼。”,电信秘密保护不仅包括受保护通信的内容,还保护通信条件,诸如通信的地点、时间、方式、涉及哪些人或电信设施以及谁进行传输等信息也受到该条保护。③See Christian Bumke & Andreas Voßkuhle, German Constitutional: Law Introduction, Cases, and Principles, Oxford University Press,2019,p.238.

在“克莱因案(Klein-Case)”中,法院认为:与电话号码有关的全部存储数据可以揭示拥有或使用电话之人的社会环境以及其联系人的密集程度,这些数据甚至可以暗示通信的内容;如果移动网络提供商被要求提供来电的电话号码信息,那么所有客户的数据记录和所有存储的连接数据都必然与被监听者的电话号码相匹配。 由此法院得出结论:所有和被确定与被监视的电话号码有联系并因此将其数据记录转交给检察机关的人或行为,都侵害了《基本法》第10 条所规定的基本权利。④See Marion Albers & Stefanie Witzke,The End of the “Woodward and Bernstein” Era? The German Constitutional Court and Journalists’Privacy on Mobile Phones,4 German Law Journal 647,653-655(2003).除采取这种将“通信内容”与“非通信内容”都纳入通信与邮电隐私基本权进行保护的方式之外,联邦宪法法院又通过判例创造出基于存储位置的“区别保护说”,也称之为“存储地点标准说”,该说指出:基于通信内容的储存位置或受到参与人控制范围的强弱不同,也相应受到不同基本权利的保护,储存在通信参与人控制区域内的通信内容(如保存在电话中的电话号码簿,或保存在计算机硬盘上的信息)与情况不受《基本法》第10 条第1 款的保护,保存在通信服务提供商服务器上的通信内容则受到该条保护。⑤See Christian Bumke & Andreas Voßkuhle, German Constitutional:Law Introduction,Cases,and Principles, Oxford University Press,2019, p.238.在“地方法院法官诉《刑法》第353b 条涉嫌违宪案”中,德国联邦宪法法院则认为:一旦通信过程完成,存储在用户设备上的通信内容便不再面临与使用电信设备作为通信媒介之时相同的特定风险,即此时的通信内容在通信人的控制范围之内,主要受信息自决权的保护;如果在通信人的控制范围之外访问这些数据,则对电信隐私应予以《基本法》第10 条的特别保护。⑥SeeBVerfG,OrderoftheSecondSenateof2March2006-2BvR2099/04.

也正是基于对德国“存储地点标准说”的借鉴,王锴教授提出了上述“一般位置保护说”,该观点虽可对法院调取当事人通话记录这一具体事项在既有宪制框架内提供解释路径,但也面临以下方面的质疑:首先,法院面临无权调取存储在通信服务提供商处的通讯信息(不论是否涉及通话内容)之困境:一方面,在司法实践中,法院不仅面临调取存储在当事人通讯设备上相关讯息的情境,也可能面临需要调取存储于通信服务提供商处的通讯信息之情境;另一方面,按照严格主义解释,可以基于宪定事项对公民通信进行检查的主体仅被限定在公安机关、检察机关以及国家安全机关①全国人民代表大会常务委员会于1983 年9 月通过《全国人民代表大会常务委员会关于国家安全机关行使公安机关的侦查、拘留、预审和执行逮捕的职权的决定》。 《决定》指出:“第六届全国人民代表大会第一次会议决定设立的国家安全机关,承担原由公安机关主管的间谍、特务案件的侦查工作,是国家公安机关的性质,因而国家安全机关可以行使宪法和法律规定的公安机关的侦查、拘留、预审和执行逮捕的职权。”该《决定》在正文之后附录了《宪法》第37 条和第40 条的条文,因此可以看作是对《宪法》第37 条、第40 条的解释,也即通过全国人大常委会的授权,国家安全机关也可以基于宪定事项对公民通信进行检查。,若采取该说,则法院既无权依据《宪法》第40 条也无法依据隐私权或个人信息自决权对存储在通信服务提供商处的任何通讯信息进行调取或检查,这对以手机等数字智能设备普及为主要标志的信息时代背景下的法院依法高效履职而言不啻于画地为牢。 其次,该说也会导致保护歧视的问题或有学者所提出的“对同一对象的非均衡保护”。②参见秦小建:《新通信时代公民通信权的实践争议与宪法回应》,载《政治与法律》2020 年第7 期,第87 页。该说旨在对存储于不同位置的通讯信息施以不同的基本权利条款予以保护,以此破解法院在民事诉讼过程中调取存储在当事人通讯设备上的通话记录可能导致的违宪性困境,然问题在于作为宪法列举权利的通信权与作为宪法未列举权利的隐私权以及个人信息自决权之间本身就存在保护程度的差异,“基本权利的规范领域愈宽,保护程度愈低,反之愈高”③杜强强:《基本权利的规范领域和保护程度——对我国宪法第35 条和第41 条的规范比较》,载《法学研究》2011 年第1 期,第3页。,若采取该说,必然会导致同一保护对象基于存储位置的不同而遭受保护歧视或差异性保护;并且,这种差异化的保护也必然导致公权力出现向更易干预方向逃逸的趋势④在点对点的数字通讯时代,通讯内容主要存储于双方当事人的通讯设备以及通信服务提供商的服务器上,若采取“一般位置保护说”,则法院基于履职以及规避违宪风险的需要,必然会加大调取存储于双方当事人通讯设备上相关讯息的力度,这即所谓“公权力向更易干预的方向逃逸”。,这不仅会导致宪法教义学层面的区分意义流失,也将致使宪法对作为公民基本权利的通信权之高强度保护的规范目的落空。 最后,采取该学说亦不符合司法成本与效率原则。 该说实际是在“类型内容说”之前添加了另一前置要素,即“存储位置区分”要素,这使得法院为保证其在民事诉讼过程中调取通讯信息行为的合宪性就必须经过“存储位置”与“内容与非内容”的双重判断,这于司法成本抑或司法效率的考量而言都是有待商榷的。

正是基于对“一般位置保护说”的反思,梁芷澄博士提出了“差别位置保护说”,他认为应将所有通信信息均纳入《宪法》第40 条的保护范围予以保护,在此基础上以“存储地点”为标准,将通信信息区分为存储于电信公司与互联网服务提供商处的信息以及存储于通信方设备上的信息,前两者是制宪者保护的核心信息,应适用“加重法律保留”,后者适用“一般法律保留”。⑤参见梁芷澄:《通信秘密保护范围的解释路径:原旨立场与比较考察》,载《北大法律评论》2021 年第2 辑,第176-177 页。相较于“一般位置保护说”,“差别位置保护说”具有优越性:一方面,该说不再区分“通讯内容”与“非通讯内容”,而是将两者都纳入通信权进行保护,对前说可能引发的司法成本与效率的实践困境做出了妥适回应;另一方面,以通信权一体保护“通讯内容”与“非通讯内容”也有效化解了前说可能引发的保护歧视或差异性保护之诘问,就此而言应当肯定“差别位置保护说”的学术努力,但该说仍无法解决前述的“法院无权调取存储在通信服务提供商处的通讯信息”之困境,因此仍面临继续完善的困境。

2.对“内容说”的检视

持“一般内容说”的以杜强强教授为代表,他在将通话记录类比为传统书信上的信封之基础上提出:只有“通信内容”才属于《宪法》第40 条保护的对象,“非通信内容”则置于隐私权之下进行保护。①参见杜强强:《法院调取通话记录不属于宪法上的通信检查》,载《法学》2019 年第12 期,第78-87 页。对此,学者们提出了不同观点,有学者提出:不能以信封信息在投递过程中处于公开状态否认其秘密性,且电子化的通信记录具有极为有限的公开性、无可隐匿的真实性以及被侵害的高度可能性,这使得其具有受宪法“通信秘密”条款保护的可能性②参见熊静文:《通信记录的调取与“通信秘密”的宪法含义》,载《中国法律评论》2021 年第6 期,第189-191 页。;也有学者提出“一般内容说”存在“既然通话记录‘无秘密可言’,何以它又是‘隐私’”的逻辑困境③参见张翔:《通信权的宪法释义与审查框架——兼与杜强强、王锴、秦小建教授商榷》,载《比较法研究》2021 年第1 期,第39-40页。;另有学者提出杜强强教授的观点不仅面临着“通信秘密”如何界定的难题,还可能引发实践中对界定标准的曲解与滥用进而侵犯通信秘密,并且此种方案还会导致进入通信空间了解通信内容以界定其是否属于通信秘密与通信空间不得随意进入之间的逻辑悖谬。④参见秦小建:《新通信时代公民通信权的实践争议与宪法回应》,载《政治与法律》2020 年第7 期,第86 页。上述观点都对“一般内容说”提出了有效批驳,并且全国人大常委会法工委也对该观点采取了否定态度,2004 年全国人大常委会法工委对湖南省人大常委会法工委《关于如何理解〈宪法〉第四十条、〈民事诉讼法〉第六十五条、〈电信条例〉第六十六条问题的交换意见》指出:移动用户通信资料中的通话详单清楚地反映了一个人的通话对象、通话时间、通话规律等大量个人隐私和秘密,是通信内容的重要组成部分,应属于宪法保护的通信秘密范畴⑤参见全国人大常委会法制工作委员会编:《法律询问答复(2000-2005)》,中国民主法制出版社2006 年版,第130 页。;并且,我国学界早有学者提出:通讯自由不仅包括通讯的内容不得拆阅、窃听、隐匿、扣押等,还包括对于收件人及寄件人的姓名、住所、电话号码、信函时间以及投递时间等如果不愿提供说明,应给予尊重。①参见朱福惠:《宪法学》(第2 版),厦门大学出版社2009 年版,第312 页。因此,“一般内容说”无法有效回应人民法院在民事诉讼过程中调取通话记录的合宪性困境。

在此基础上,又有学者陆续提出“类型内容说”与“双层构造说”的观点。 熊静文博士提出的“类型内容说”认为:可从通信对外在法律关系事实认定影响程度的角度将通信区分为“私人通信”与“非私人通信”,前者适用“加重法律保留”,后者适用“一般法律保留”,并且对于依申请调取的情形法院应严格审查并以上诉审机制赋予当事人救济权。②参见熊静文:《通信记录的调取与“通信秘密”的宪法含义》,载《中国法律评论》2021 年第6 期,第189-197 页。这种观点的主要问题在于:首先,从通信对外在法律关系事实认定影响程度的角度对通信权的内容进行区分具有强烈的主观性③熊静文博士的观点指出所谓“私人通信”指个体单纯地表达自己的意愿、观点、情感、处理个人事务等内容,与外在法律关系判断无关的,属于纯粹私人生活性质的通信;而“非私人通信”是指个体对外进行的,能够实质性影响相关法律关系判断的。 参见熊静文:《通信记录的调取与“通信秘密”的宪法含义》,载《中国法律评论》2021 年第6 期,第195 页。,该学者也发现了这一问题并试图通过适度的客观性标准加以调适,但这种努力并未完全消弭过度依赖主观判断带来的质疑,更值得关注的是这种过于依赖主观标准的分类可能引发的“逃逸现象”,即国家机关为了保证自身探查通讯信息的合宪性而倾向于将大量本应落入通信权“加重法律保留”的“私人通信”通过实践技术的转化使其纳入“非私人通信”的“一般法律保留”之中进行保障,进而引发向“一般法律保留”逃逸的保护困境。 其次,可能引发严格审查机制的“空转”。 众所周知,中国法院系统实行的是一套以“数字化管理”为特征的、包括了指标设定、指标考核和指标激励的、基本同构化的绩效考评制度④参见艾佳慧:《中国法院绩效考评制度研究——“同构性”和“双轨制”的逻辑及其问题》,载《法制与社会发展》2008 年第5 期,第73 页。,有实务工作者指出,法官年均结案量也构成了新一轮司法体制改革背景下法官绩效考核的重要依据⑤参见谢耀宗、皮德智:《基层法院执行绩效考评长效机制的构建——以M 区法院为样本》,载《法律适用》2019 年第11 期,第55页。,在绩效考核制以及法院员额制的制度激励下,亦有可能引发大量的“搭便车行为”,即搭“正当调查取证过程”的便车行“触及私人通信”之实,虽则在理论设计中也为当事人提供了救济路径,但此种路径下的认定及其救济无疑会增加当事人的诉累,也悖离了诉讼制度的设计初衷。

张翔教授提出的“双层构造说”以制宪者所希望投射的保护强度不同将通信秘密区分为“通信内容”与“非内容的通信信息”,制宪者希望给予最严格标准保护的只是“通信内容”,《宪法》第40条的“通信内容”表述则与“检查通信”呈现直接对应关系,通话对象、通话时间、通话规律等“非内容的通信信息”虽则也属于通信秘密的保护范围,但受保护程度显然较通信内容为低,对其限制也并非“通信检查”而是其他方式的限制。⑥参见张翔:《通信权的宪法释义与审查框架——兼与杜强强、王锴、秦小建教授商榷》,载《比较法研究》2021 年第1 期,第45-46页。陈道英教授也采取了相似的区分方法,她引进日本宪法学界关于通信构成要素的概念,将宪法通信权保护的内容区分为“通信构成要素”与“通信内容”,并指出:尽管二者同时都受通信秘密的保护,但通信秘密保护的核心内容仍然是“通信内容”,“通信构成要素”尽管也可以通过隐私权条款获得保护,但基于构建安全通信系统的考量仍应将其纳入通信秘密的保护范畴。①参见陈道英:《网络时代的通信秘密:性质、范围及限制》,载《暨南学报(哲学社会科学版)》2022 年第7 期,第7-9 页。

上述两学者的观点都清晰阐明了:不论采取“通信内容”与“非内容的通信信息”的区分抑或“通信内容”与“通信构成要素”的区分,都表明这一问题应当落入通信权的框架内进行分析,也即法院在民事诉讼过程中调取通话记录涉及的是对作为公民基本权利的通信权之限制及其合宪性分析,而非涉及隐私权或个人信息自决权等未列举基本权利。 在论证过程中,他们都严格遵循了基本权利限制问题分析的“三阶层”审查框架及其内在的逻辑思维,即后一阶层的判断结论受到前一阶层的判断结论的严格限制②参见陈兴良:《犯罪论体系的位阶性研究》,载《法学研究》2010 年第4 期,第109 页。;其次,这种区分也有力回应了“一般内容说”以信封的“公开性”类比通话记录“公开性”的做法。 一方面,以“点对点”即时通讯模式为主要表达外观的通信记录并非如信封那样具有对世公开性;另一方面,信封本身也并非具有对世公开性,其主要是针对邮寄过程中的邮政相关工作人员的“有限度的公开性”,并且这种“有限度的公开性”又受制于上述人员的从业禁止规范与相关法律义务(主要是不作为的保密义务)的限制,就如《法官法》规定了法官对履行职责中知悉的商业秘密与个人隐私应予以保密的义务、《律师法》规定了律师对在执业活动中对知悉的委托人和其他人不愿泄露的有关情况和信息应予以保密的义务一样,邮政相关工作人员也应具有与之相类似的保密义务。③《邮政法》虽未直接规定邮政管理部门工作人员对信件邮寄过程中的保密义务,但明文规定了邮政管理部门工作人员对监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务(第64 条);此外,间接规定了邮政管理部门工作人员的保密义务,如第83 条规定:“邮政管理部门工作人员在监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予处分。”此外,《个人信息保护法》《民法典》以及《刑法》都规定了侵犯个人信息的不同归责与救济路径,这实际也从责任追究的侧面规定了邮政管理部门工作人员的保密义务。再次,两学者都将通话记录等“非内容的通信信息”或“通信构成要素”纳入《宪法》第40 条的通信权进行保护,尽管这种保护是有区别的,但其相对于“一般内容说”过早将通话记录排除出通信权的保护范围而言显然更具优势:“一般内容说”将通话记录纳入隐私权或个人信息自决权此类未列举权利进行保护,“相对于宪法列举的权利而言,宪法未列举的权利在权利类型外部或内部排序中处于较后次序”④潘爱国:《论非基本权利的宪法保护》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2011 年第4 期,第12 页。、“未列举权利虽也受到宪法保障,但其与宪法列举权利在权利保障效果存在区别”⑤秦小建:《宪法为何列举权利? ——中国宪法权利的规范内涵》,载《法制与社会发展》2014 年第1 期,第90 页。,正如张翔教授所指出的那样:“诉诸未列举权利,只是在无法为特定的行为和利益找到宪法权利基础的情况下的无奈选择。 如果能在既有权利体系中解决问题,就不必诉诸未列举权利”⑥张翔:《通信权的宪法释义与审查框架——兼与杜强强、王锴、秦小建教授商榷》,载《比较法研究》2021 年第1 期,第41 页。,就此种意义而言,上述两学者的观点显然更为科学;最后,相对于“一般内容说”将“通话记录”纳入隐私权或个人信息自决权保护所可能导致的“在通信秘密的‘堤坝’上凿开缺口,进而提供一条规避《宪法》第40 条严格保护的侵犯路径”⑦秦小建:《新通信时代公民通信权的实践争议与宪法回应》,载《政治与法律》2020 年第7 期,第87 页。的质疑,以及“类型内容说”区分标准的主观性问题,“双层构造说”则可以避免法院基于前述绩效考核的要求将可能涉及的对“更为严格的限制通信权之合宪性问题讨论”转变为“较为宽松的限制隐私权或个人信息自决权之合宪性问题讨论”,尤其在数字互联网时代,新技术彻底改变了人类的沟通方式和言论自由的意义,互联网日益成为个人行使言论自由权的关键工具①See Ammar Oozeer,Internet and Social Networks: Freedom of Expression in the Digital Age,40 Commonwealth Law Bulletin 341,341(2014).,法院在诉讼过程中调取个人相关互联网信息、通信信息等已成为制约其能否有效履职的重要因素,这也意味着公权力侵入公民私域的可能性大大增加,在这种未来面向下,采取保护程度与公权干涉审查程度均较高的“双层构造说”无疑具有积极作用。

表2 “内容说”相关观点分类

三、对通信权国务院有关部门也指出:通信秘密是指公民与他人进行交往的信件、电话、电报电子邮件等涉及的内容。②国务院法制办公室:《中华人民共和国宪法典(注释法典)》(新3 版·I),中国法制出版社2016 年版,第13 页。进行“限制”是否具备合宪性?

依据基本权利限制“三阶层”分析框架的逻辑次序,完成第一阶层的论证之后即转入第二三阶层的论证层级,也即主流学界所一再强调的:“只有在迈过基本权利保护范围这个门槛后,才有必要进一步讨论国家的某项限制措施是否构成对基本权利的不当干预。”③杜强强:《法院调取通话记录不属于宪法上的通信检查》,载《法学》2019 年第12 期,第81 页。从文义的角度来看,《宪法》第40 条对“通信构成要素”与“通信内容”以前后两句施以了不同程度的限制,因此应本着区分原则先行对通信权条款本身进行规范分析,在此基础上再行分析两种不同限制或干预及其合宪性问题。

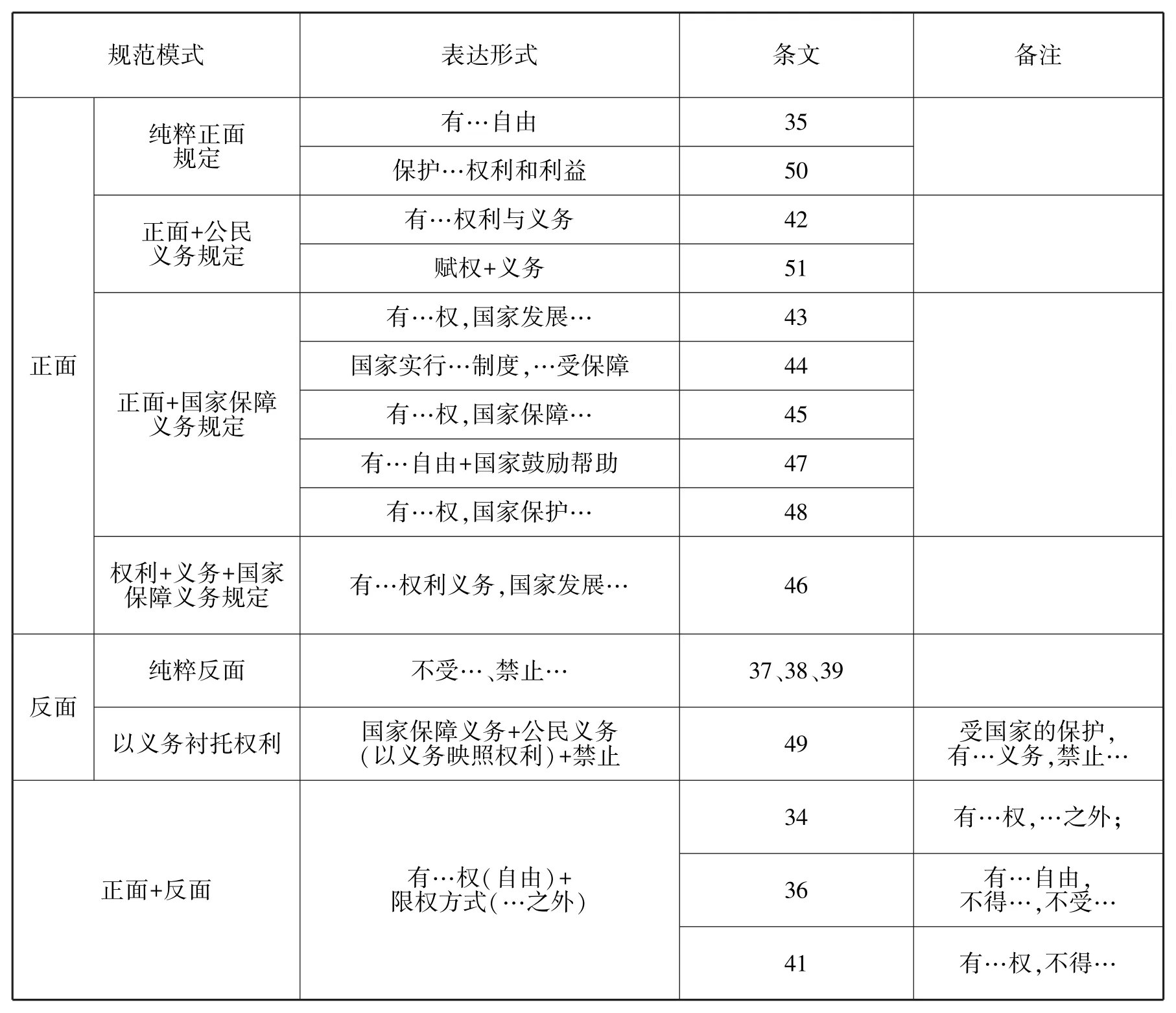

(一)对通信权条款的规范分析

对通信权条款的规范分析属于对通信权进行限制的形式要件考量之前提,在此基础上方可进入对限制通信权的规范标准及其合宪性回应等基本权利限制的实质要件考量上。 就我国宪法关于基本权利保护规定的结构本身而言,其既不同于诸如“有…自由”(第35 条)、“保护…权利”(第50条)、“有…权”(第42、43、44、45、46、47、48、51 条)的正面规定模式,也不同于“不受…禁止…”(第37、38、39、49 条)的反面规定模式,亦不同于“有…权(自由)+一般限权方式(…之外、不得…,不受…)”(第34、36、41 条)的正面与反面规定模式,而是以“…受法律保护”的模式规定了通信权,这种规定深刻体现了立宪者对作为基本权利的通信权限制与保障并存的立宪意旨与价值内涵。

表3 我国宪法关于基本权利的规范模式

“受法律的保护”一方面表明我国公民享有的通信自由权和通信秘密权是宪定基本权利,这种基本权利不仅受狭义宪法、法律的保护,还受到诸如行政法规、规章等的保护;另一方面,也体现了对作为基本权利的通信权限制之限制,也即对通信权仅可通过全国人大及其常委会以制定法律的形式予以限制,此外法规、规章等下位法规范以及具体行政行为所设定的义务、限制,并非当然有效,须视其是否有宪法与法律上的依据而定。①参见陈楚风:《中国宪法上基本权利限制的形式要件》,载《法学研究》2021 年第5 期,第141 页。这体现了一般法律保留的意蕴,该观点也得到了最高国家立法机关的认可:针对甘肃、内蒙古两地地方性法规赋予交警为调查交通事故查阅、复制当事人通讯记录的权力,全国人大常委会法工委认为此规定涉及公民通信自由及通信秘密,并向制定机关发出审查意见要求纠正。②参见全国人大常委会法制工作委员会法规备案审查室:《规范性文件备案审查理论与实务》,中国民主法制出版社2020 年版,第113 页。具体而言,全国人大常委会法工委并非认为公安交管部门无权在调查交通事故时查阅、复制当事人通讯记录,而是基于立法主体的不适格提出上述纠正意见,即《宪法》第40 条首句所表达的“一般法律保留”意味着对通信构成要素的限制必须经由全国人大及其常委会以立法的形式方可为之,地方性法规为之必然因其主体不适格而引发合宪性责难。

当然也有学者提出:《宪法》第40 条首句的重点并不在于宣示其为宪法权利,而是侧重于为立法审议留出空间①参见熊静文:《通信记录的调取与“通信秘密”的宪法含义》,载《中国法律评论》2021 年第6 期,第194 页。,事实上这种观点与我们所认为的该条首句体现了限制与保障并存的立宪意旨,并规定了“一般法律保留”的观点旨趣同归。 所应加以特别讨论的在于《宪法》第40 条首句规定的“一般法律保留”是否符合我国《立法法》关于法律保留的规定。 根据我国《立法法》第11 条关于法律保留的规定,其只在第5 项与第7 项②参见《立法法》(2023)第11 条:“下列事项只能制定法律:(5)对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚;……(7)对非国有财产的征收、征用。”规定了针对基本权利的一般法律保留,并不涉及关于通信权等其他基本权利的法律保留规定,由此可能引发其他基本权利的法律保留是否可能及何以实现的诘问。 事实上,理解我国现行法关于法律保留制度的内容不能仅局限于《立法法》的规定,应以更为整全的视角将其纳入整个宪制秩序的框架中去理解,即应采取“宪法+立法法”的视角来理解这一问题。 在这种视域下,“基本权利是一个整体,各基本权利在价值上是等位的”,“不能认为对某些权利必须由法律才能进行限制,而其他的权利就可以任由其他低层级的规范性文件限制”③张翔:《基本权利的规范建构》(增订版),法律出版社2017 年版,第130 页。,基于此而言,《立法法》所列举的关于公民政治权、人身自由权以及私有财产权受法律保留制度的保护,只是一种典型列举,其并非排除了其他基本权利同样受法律保留的限制与保障,如《宪法》第39 条的住宅自由权,一方面体现了限制住宅自由要遵循“依法”的前提,另一方面也表明了住宅自由的国家保障义务。 也有学者指出:“我国宪法上某些基本权利无保留附款的现象,应被解释为对这些基本权利同样适用法律保留,对于宪法上列举的所有基本权利,原则上均有适用法律保留的空间。”④陈楚风:《中国宪法上基本权利限制的形式要件》,载《法学研究》2021 年第5 期,第141 页。我们认为此种解释是可取的,且此种解释亦可获得《立法法》的论证支撑,《立法法》第11 条的兜底条款完全可以圆融这一方案,即“对公民基本权利的限制须经由全国人大及其常委会制定法律”是在现行宪制秩序与立法框架下——“必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项”——的题中应有之义。

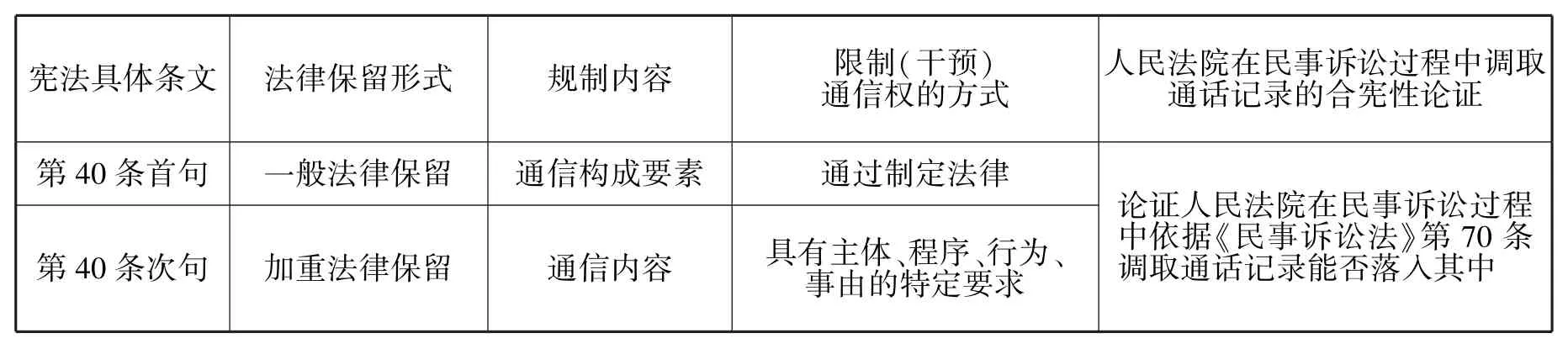

在此基础上,《宪法》第40 条次句则自然落入加重法律保留的规范域内,其从主体、事由、对象、程序四个方面进行了特别规定,形成了更为严格的宪法保护。 也即,除却必须遵守明确性要求、个案法律禁止、本质内涵保障、比例原则等法律保留的实质正当性要件之外,还必须从上述四个方面再次进行制约,充分反映了国家对限制通信内容的审慎性,或者说体现了国家对私人生活之核心的严格保护,不能以根据相称性原则或平衡安全利益为条件进行随意限制⑤BVerfGE 141.,这也与立宪主义的基本目的——国家行立宪之举本意即在于限制国家公权保障公民基本权利——相衬,“加重法律保留”则与该目的一脉相承,其主要意图在于防备国家公权力肆意干预个人以通信方式表达自我偏好、意愿、情感等内容的行为,进而为公民的自我发展与个性表达提供广阔的形成自由。 因此,就形式要件的角度而言,《宪法》第40 条通信权条款是“一般法律保留+加重法律保留”的要件模式,理解该点对于我们在合宪的框架内解读法院在民事诉讼过程中调取通话记录的司法实践具有重要意义。

表4 基于基本权利限制“三阶层”审查框架的通信权条款分析

(二)限制通信权的规范标准及其合宪性回应

基本权利限制,又可称之为“基本权利干预”或“基本权之干预”,其意在指明尚未受到合法(宪)性评价之前的“干预”行为是一个中性概念。①参见林钰雄:《干预处分与刑事证据》,北京大学出版社2010 年版,第10 页。前文已述及对《宪法》第40 条首句所辐射的“通信构成要素”进行限制仅需满足“一般法律保留”即可,而对后半句所辐射的“通信内容”之限制则需满足干预行为、干预主体、干预事由以及干预程序的特定要求方可为之。②我国《宪法》第40 条第2 句规定:“除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要,由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外,任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。”从条文本身来看,其宪定的基本权利(通信权)干预行为主要是“检查”,干预主体被限定为公安机关与检察机关,干预事由则为基于国家安全或刑事犯罪的追查需要,干预程序则为法定程序。 因此,对通信权限制的规范标准也应当从以上四个方面展开。

首先,作为宪定干预行为的“检查”。 关于何谓此处的“检查”存在诸多不同观点,主要有“狭义说”与“广义说”以及“对象目的说”三种观点。 持“狭义说”的学者认为“检查”只包括“扣押”与“拆检”两种行为③参见李希昆、张树兴主编:《宪法学》,重庆大学出版社2002 年版,第147 页。;持“广义说”的学者则认为此处的“检查”包括了对信件、电话、传真、电报或电子邮件的开拆、窃听与截取④参见蔡定剑:《宪法精解》,法律出版社2004 年版,第234-235 页。,持相同观点的学者还提出“检查”包括对公民通信的扣押、隐匿、毁弃以及私阅或窃听⑤参见许崇德主编、胡锦光副主编:《宪法学(中国部分)》(第2 版),高等教育出版社2005 年版,第371 页。;持“对象目的说”的学者则认为:某项行为是否成立《宪法》40 条层面的“检查”关键在于考察其对象和目的,只有那些针对通信内容的审查或者有可能导致通信人“因言获罪”的行为才称得上是检查;反之,若不涉及其内容的调取或者虽然涉及内容但并非对内容作价值判断而是用内容来证明某个事实是否发生,这些都不属于检查。⑥参见王锴:《调取查阅通话(讯)记录中的基本权利保护》,载《政治与法律》2020 年第8 期,第114 页。根据我国现行法律条款的列举,“检查”主要包括查封、扣押、安全评估、安全审查和监管、审查⑦参见《刑事诉讼法》第142、143 条;《个人信息保护法》第36 条;《国家安全法》第59 条;《网络安全法》第35 条。几类行为,而不包含调查取证的行为,由此,法院在民事诉讼过程中依据《民事诉讼法》第70 条调取通话记录可能面临超出“检查”有效射程的困境。对此,有学者间接提出:“除‘通信检查’之外,《宪法》第40 条也允许其他限制通信权的方式存在”⑧王锴教授提供了一种非常有启发的新思路,他认为,调取和查阅、复制通话记录的行为未必是《宪法》40 条所称的“通信检查”。参见王锴:《调取查阅通话(讯)记录中的基本权利保护》,载《政治与法律》2020 年第8 期,第115 页。;在此基础上,张翔教授进一步从解释论的角度出发,指出:“检查”通信只是宪法例举的典型限制方式,但并不意味着该基本权利不能被用来防御其他方式的限制⑨参见张翔:《通信权的宪法释义与审查框架——兼与杜强强、王锴、秦小建教授商榷》,载《比较法研究》2021 年第1 期,第43-44页。,由此,法院的调取行为便通过解释论得以在宪法的框架内圆融。 事实上,关于该问题的回应早在2004 年全国人大常委会对湖南省人大常委会法工委《关于如何理解〈宪法〉第四十条、〈民事诉讼法〉第六十五条、〈电信条例〉第六十六条问题的交换意见》(以下简称《意见》)中就已经明确了。 《意见》指出:“人民法院依照《民事诉讼法》第65 条规定调查取证,应符合我国《宪法》第40 条的规定,不得侵犯公民的基本权利”①参见全国人大常委会法制工作委员会编:《法律询问答复(2000-2005)》,中国民主法制出版社2006 年版,第130 页。,这里明确指出了“调查取证”与“检查”的位阶以及涵摄关系,即全国人大常委会法工委以《答复意见》的方式对现行法的“检查”行为类型进行了扩充,进而为法院以“调查取证”的方式干预通信权赋予了合法性背景。

其次,作为宪定干预主体的“公安机关或检察机关”。 基于严格条文主义的视角,《宪法》第40条所规定的基本权利干预主体仅限于公安机关与检察机关;此外,还包括全国人大常委会在1983 年9 月通过《全国人民代表大会常务委员会关于国家安全机关行使公安机关的侦查、拘留、预审和执行逮捕的职权的决定》而列入其中的国家安全机关,因此,关于法院是否属于宪定干预主体则存在不同争论。 有学者基于严格主义保护的角度提出:必须要由宪法特定机关依据法定程序才能检查公民的通信内容,此外其他机关无权行使该权力②参见唐忠民:《公民通信自由和通信秘密保护的两个问题》,载《法学》2007 年第12 期,第15 页。;也有学者提出:一般情况下,法院无权检查公民的通信秘密,但并不排除在特殊情况下经法律授权赋予法院这个权力;该学者进一步指出:相对于侦查权来说,司法权(指法院的权力)是一种更具有决定检查公民的通信秘密、财产秘密等限制、剥夺权利的权力,并且西方法治国家的侦查机关要以通信检查、监听监拍、调查银行的财产等方式获取公民隐私都必须申请得到法院的许可才是合法的,如果我们反而把法院的这种要求检查的权力解释成是违宪的,就会出现荒唐的结果。③参见张国香、宁杰:《法院取证违宪吗? ——对电信条例“拒绝”,法院取证的不同认识》,载《人民法院报》2004 年5 月26 日,第8版。我们认为应采取严格的主体宪定主义立场,将对通信权的干预主体严格限制在公安机关与检察机关之间,同时,基于监察全覆盖以及监察委员会对职务违法犯罪行为的专职调查权考量,有必要通过修宪或全国人大常委会以《决定》的形式将监察委员会纳入《宪法》第40 条关于对通信权干预的宪定主体之中,而法院则不应被纳入其中。 主要原因在于:应基于体系解释的角度从整体性上把握立宪原意,“体系解释作为一种解释方法对于补充语义解释的不足具有重要意义,它建立在体系思维的基础之上,其将具体条文置于整个法律体系之中,由此获得对法律文本的正确理解”④陈兴良:《刑法教义学中的体系解释》,载《法制与社会发展》2023 年第3 期,第36 页。,因此理解通信权的干预主体不仅要考虑立宪主义的基本精神,还要考虑到同一条文的前后规范。 就立宪主义的意旨而言,制宪的初衷即在于通过规范国家权力保障公民基本权利,若以扩大解释或修宪的方式将法院纳入宪定的通信权干预主体,无异于是对国家权力的扩充,换言之,即是对公民基本权利空间的进一步挤压,这与立宪主旨相悖;且就体系解释的角度而言,法院也很难说具有追查刑事犯罪和处理国家安全事件的职权,因此其无法被“因国家安全或者追查刑事犯罪的需要”的射程所覆盖。

再次,作为宪定干预理由的“基于国家安全或者追查刑事犯罪的需要”。 《宪法》第40 条规定了干预通信权的宪定理由为“基于国家安全或者追查刑事犯罪的需要”,也即有学者指出的“基于维护公共利益的需要”①潘伟杰 、王蔚主编:《宪法学》,复旦大学出版社2008 年版,第146 页。,正如上述,基于体系解释与文义解释的考量,有必要将“基于职务违法犯罪”也纳入干预通信权的宪定理由之中,且这一任务的完成无须进行额外的解释作业即可在刑事犯罪的射程之内完成,“监察委员会对于涉嫌犯罪的调查同公安机关的侦查在性质上应该是一样的”②陈光中:《关于我国监察体制改革的几点看法》,载《环球法律评论》2017 年第2 期,第116 页。、“《监察法》相当于《刑法》的特别规定,其与《刑法》构成一种一般与个别的关系”③吴飞、周艺津:《论〈刑法〉与〈监察法〉的关系证立、衔接难点与路径选择》,载《东北农业大学学报(社会科学版)》2020 年第6期,第51 页。,因此,“职务违法犯罪”属于“刑事犯罪”的特殊部分并无太大争议。 而人民法院在民事诉讼过程中依据《民事诉讼法》第70 条调取当事人的通话记录无外乎依申请或依职权两类,且两类事项基本都是基于民事诉讼,故而很难将“基于解决民事纠纷”解释到“基于国家安全或者追查刑事犯罪的需要”之中。 最后,作为宪定干预程序的“法定程序”应主要指涉《刑事诉讼法》和《监察法》的程序性规定而不包含《民事诉讼法》的程序性规定。

综上,人民法院在民事诉讼过程中依据《民事诉讼法》第70 条调取公民通话记录的行为虽经《意见》的体系解释与扩充可将其纳入宪定干预行为之中,但其与《宪法》第40 条次句所要求的干预特殊主体、干预事由以及干预程序相差甚远,故此很难认为《宪法》第40 条次句为人民法院在民事诉讼过程中调取当事人的通话记录提供了合宪性背书。 但由于通话记录本身的“非内容性”与“通信构成要素”属性,因此其也不必纳入《宪法》第40 条次句的辐射范围进行保护,仅需在《宪法》第40 条首句即可完成其行为的规范分析作业:《民事诉讼法》作为全国人大通过的基本法律,其当然属于《宪法》第40 条首句所规定的“法律”,法院依据其对作为“通信构成要素”的通话记录进行调取自然也并不涉及违宪的问题。

四、结语:具体的合宪性思考的审慎性与谦抑性

合宪性问题的展开与回应既非简单的法考据学,亦非单纯的法解释学,对其应保持足够的审慎性与谦抑性,既要警惕可能的“违宪主义”泛滥,又要避免可能的“修宪主义”冲动,应本着统筹兼顾的系统论原则充分考虑立宪原意、时代变迁、司法实践需求、法律体系内部关系、法治话语的时代变换等因素,遵循法解释学等技术思路的内部转圜优先原则,若非穷尽内部转圜非可轻论修宪。 具体到本文的论域中,数字关系网络不仅在重新形塑自启蒙时代以来对本质主义基础的坚持,也在不断激发人们对知识与现实认知的全新模式④See Richard K. Sherwin,Neal Feingenson & Christina Spiesel,Law in the Digital Age: How Visual Communication Technologies are Transforming the Practice, Theory, and Teaching of Law,12 B.U.J. SCI.& TECH. L 227,230(2006).,这种全景要素下的通信时代不仅对宪制秩序形成新的挑战与机遇,也充分反映了法院在这一背景下高效顺畅履职的客观需要,因此正视并回应这一问题及其引发的合宪性问题理应成为当代宪法学人的基本共识。 就人民法院在民事诉讼过程中依据《民事诉讼法》第70 条调取通话记录的行为而言,其符合《宪法》第40 条首句确定的对于“通信构成要素”的“一般法律保留”,而非涉及次句所确定的基于“通信内容”的“加重法律保留”,对于实质性通话内容法院调取其既无必要亦无合宪可能。 因此,在既有宪制框架内,人民法院在民事诉讼过程中依据《民事诉讼法》第70 条调取公民通话记录并不涉及对《宪法》第40 条的违反,也不涉及经由其他未列举权利保障的必要,更不涉及修宪之必要,在对通信权进行宪法教义学的规范作业与合宪性论证过程中即可完成这一任务。 就更宏观的层次而言,这一任务的完成对于解决我国现行法律体系下其他法律规范对公民通信权施加的多种干预所面临的合宪性困境①如《证券法》第170 条第4 项、《证券投资基金法》第113 条第4 项关于国务院证券监督管理机构对与被调查事件有关的通讯记录进行查阅和复制;《海关法》第6 条第3 项关于海关查阅、复制与进出境运输工具、货物、物品有关的业务函电、录音录像制品;《邮政法》第61 条邮政管理部门基于依法履行监督管理职责的需要查阅、复制有关文件、资料、凭证等法律面临的对《宪法》第40 条通信权条款的违反困境都可经由《民事诉讼法》第70 条之于《宪法》第40 条的合宪性梳理路径得以解决。,以及对于解决检察机关在民事公益诉讼过程中依据《检察机关民事公益诉讼案件办案指南(试行)》调取当事人的通话记录之合宪性问题亦具有示范意义,这也为推进新时代合宪性审查工作的展开注入了新的动力与方向。