基于SBE法的毛竹林林内景观质量评价及经营管理

周 璞,王瑞辉,刘凯利,周阳超,沈 兴

(1.中南林业科技大学 林学院,长沙 410004;2.永州师范高等专科学校,湖南 永州 425000)

我国森林资源丰富,稳居世界前列,但森林的整体质量较低,难以满足人们日益增长的多种需求。近年来,随着森林游憩和森林康养的兴起,与森林相关的户外体验受到越来越多人的喜爱,森林的主要功能不再局限于木材生产和生态保护,景观效果也是林业工作者们致力的目标之一。森林景观被划分为7个观赏层次[1],其中,林内景观空间是森林游憩功能的重要承载,具有极强的发展价值。毛竹(Phyllostachysedulis)形体飘逸、挺拔秀丽、清新温润、虚心有节,是亚热带地区重要的观赏植物之一。毛竹林是我国最面积最大、分布最广的竹林种类[2],是我国森林资源重要组成部分。毛竹林景观以其历史悠久的文化底蕴和独特的美感体验受到大众的青睐,如四川长宁竹海、浙江余杭竹海水韵、湖南桃花江竹海等景点均以气势恢弘、清新隽永的毛竹林而闻名,每年吸引大量游客。但目前我国毛竹林景观质量整体较低,普遍存在密度过大、枯竹倒秆较多、林下植被缺失、年龄结构不合理等问题,这会对竹林的观赏性和游玩体验产生消极影响。随着“智慧林业”的兴起,精准提质培育是今后我国林业发展的重中之重[3],因此,对毛竹林景观进行科学有效的质量评价,进而提出有针对性的经营管理措施,是当前毛竹林经营管理中的重要任务。

目前,森林景观评价主要分为四大学派,其中以心理物理学派中的美景度评价法(Scenic Beauty Estmation Method,简称SBE法)的应用最为成熟和普遍[4]。它是基于人们对外界刺激的反应,利用测量方法评定其感受或知觉的心理量值。这种方法以大众审美为评判基础,客观反映森林景观的实际美学价值,并与森林经营措施结合起来,从而对森林经营者具有更直接的指导意义。因此,该方法在森林景观评价中一直占据着主导地位[5]。从20世纪80年代开始,国外学者就大量应用SBE法对风景游憩林进行评价,并提出一系列经营改造技术原则[6-7];国内学者从21世纪开始应用SBE法对城市及周边风景游憩林进行评价并提出相应的经营管理措施[8],评价层次以林内景观为主[8-11],研究范围以城市周边森林[9,12-13]、城市林业[14],以及自然保护区[15]等地区为主,鲜有针对毛竹林林内景观质量评价的研究报道。

本研究以湘东山地毛竹林(浏阳大围山国家森林公园的毛竹林)林内景观为研究对象,应用SBE法进行美景度评价,并对景观要素进行分解。通过相关性分析,筛选出显著影响景观质量的要素,同时运用多元数量化理论,建立景观美景度的预测模型;通过对模型的分析,找出影响景观质量的关键因素,提出经营改造措施。通过本文的研究,以期为毛竹林林内景观改造和经营管理提供理论依据。

1 研究区概况

研究区位于湘东罗霄山脉北段(28°17′30″—28°30′00″N,114°00′00″—114°15′00″E),属于亚热带季风湿润气候区。最高海拔1 607.9 m;山地气候明显,全年平均气温15℃;雨量充沛,四季分明;土壤以红壤、山地黄壤为主。研究区适宜毛竹生长。毛竹多分布研究地海拔1 000 m以下的山地坡面、洼地等位置,竹林内常伴生杉木(Cunninghamialanceolata)、鹅掌楸(Liriodendronchinense)、灯台树(Bothrocaryumcontroversum)等乔木以及柃木(Euryajaponica),胡颓子(Elaeagnuspungens)等灌木,并多有淡竹叶(Lophatherumgracile)、求米草(Oplismentlsundulatifolius)、芒草(Miscanthussinensis)等草本。

2 研究方法

2.1 样地调查

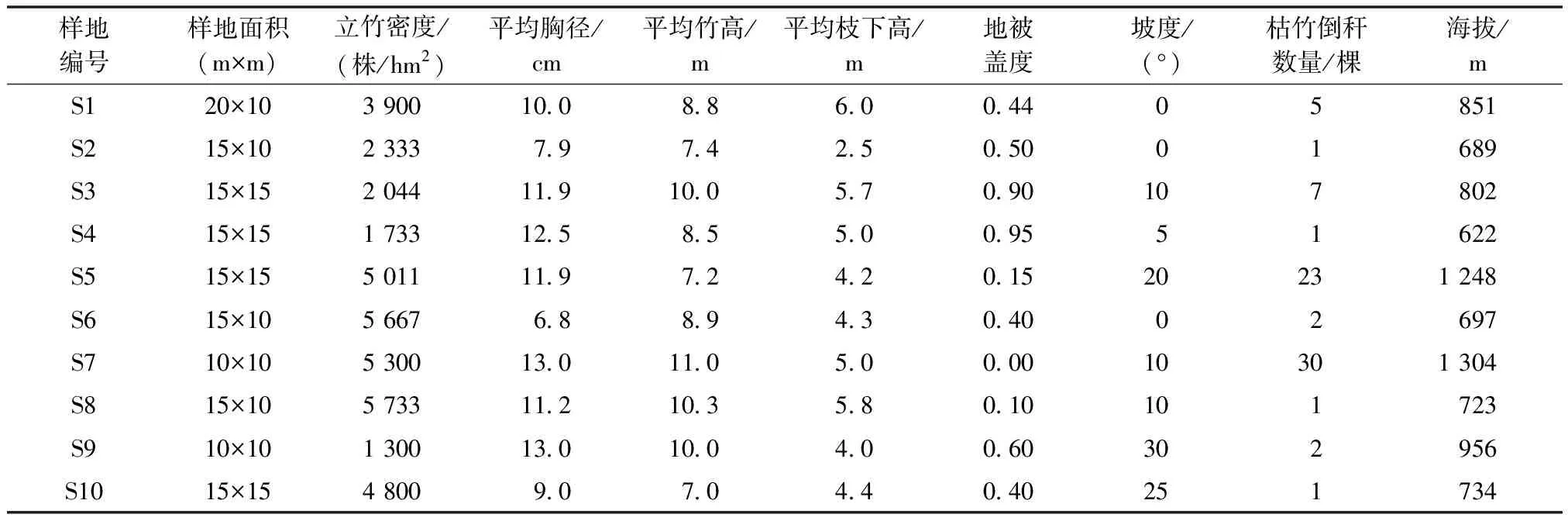

调查研究时间为2022年5—9月,在全面踏查的基础上,设置10个标准样地(具体大小根据立地条件与实际透视情况确定),样地大小为10 m×10 m,15 m×10 m,15 m×15 m,20 m×10 m。样地调查:记录竹子的数量,计算出林分密度,并测量竹高、胸径和枝下高;记录灌木、地被的种类、数量与高度,同时计算出地被盖度。10个毛竹样地特征如表1所示。

表1 毛竹林林内样地特征

2.2 景观照片获取

在样地调查的同时拍摄景观照片。为保证拍摄效果基本一致,本研究拍摄采用同一相机,共拍摄近千张原始照片。取景以客观反映林内景观特征为原则[16],参考文献[8],本文遵循:1)相同的拍摄条件,如:采用统一的焦距,拍摄高度基本一致,拍摄者为同一人;采用横向拍摄;选择晴朗天气,拍摄时间在9:00—15:00之间,且不使用闪光灯。2)拍摄时避开与景观无关的异质体,如人群、公共设施、建筑等。

2.3 景观要素分解

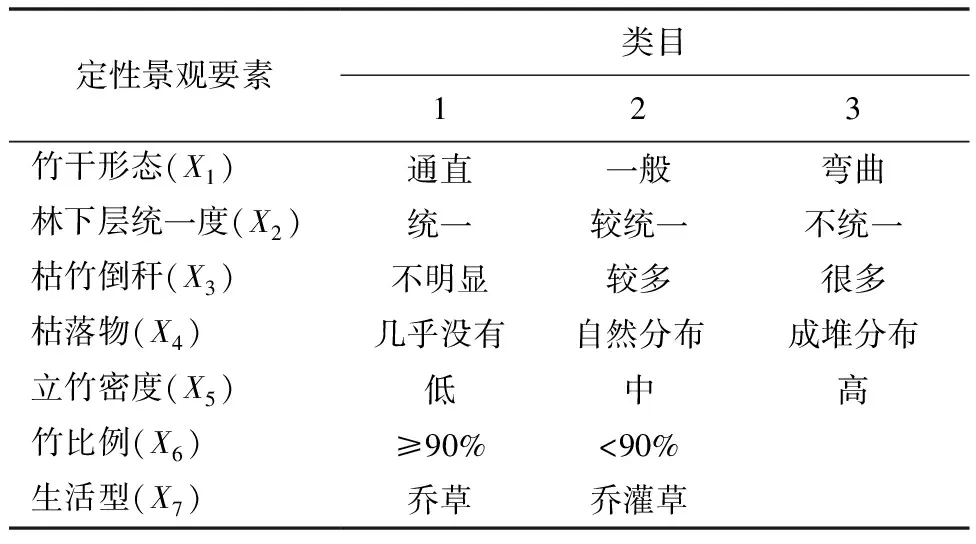

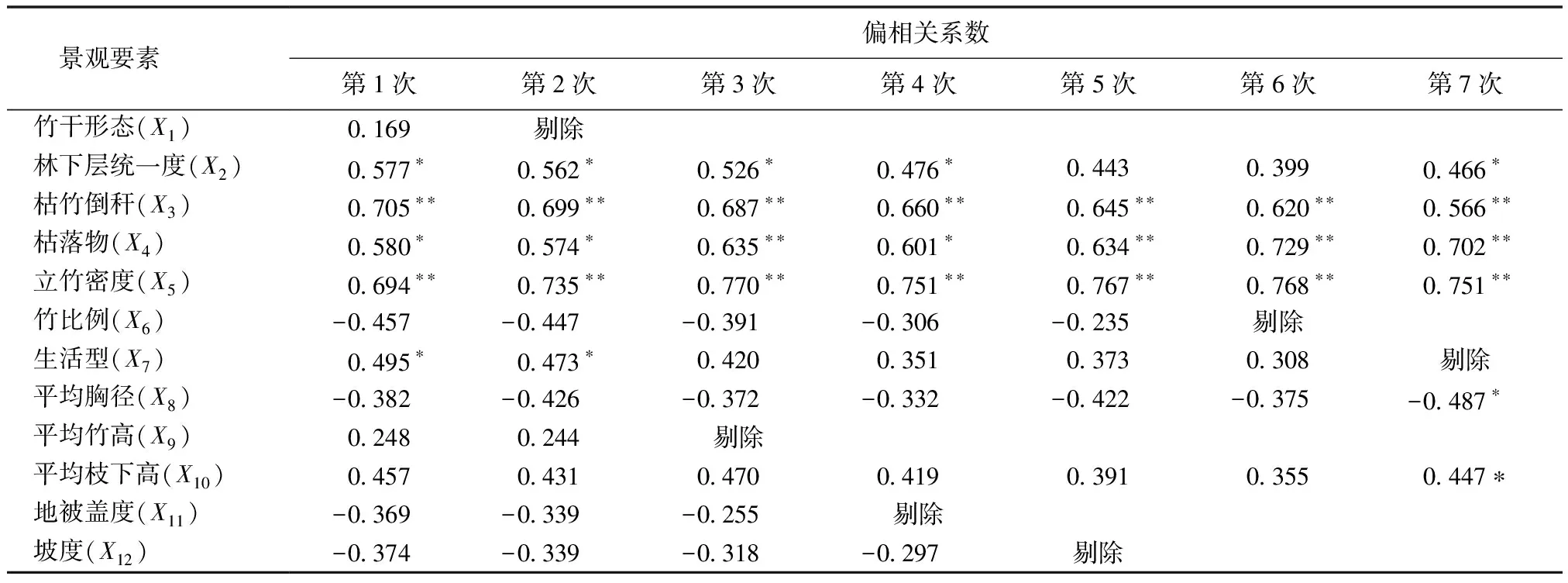

参考文献[16]、[17],结合研究地毛竹林林内景观的实际,确保筛选出来的景观要素能够基本反映毛竹林的林内景观特征。研究共选择了12个景观要素,其中7个为定性要素(表2),5个为定量要素(表3),分解的景观要素均与实际经营技术相关。

表2 毛竹林林内景观美景度定性要素分解

表3 毛竹林林内景观美景度定量要素分解

2.4 景观评价

依据照片的挑选原则[18],筛选出蕴含景观要素的照片,本文评价选取25张照片作为评价的样片。评判者为林学、森林培育、园林相关专业老师、研究生和大学生,共计40人。反应尺度采用7分制,即用3,2,1,0,-1,-2,-3分别代表评判者对景观所展现的7个态度(很喜欢、喜欢、较喜欢、一般、不太喜欢、不喜欢、很不喜欢)。评判前,将景观照片随机编号,按照规定流程进行评价[8],让评判者按照片编号依次进行打分。

2.5 美景度值(SBE值)标准化

为了消除不同评判者审美尺度的差异性,需要对评价得到的SBE值进行标准化处理。本研究采取传统标准化处理法[16,18],具体公式如式(1)所示。通过标准化处理后,采用式(2)进行美景度计算。

(1)

Zi=∑Zij/Ni

(2)

3 结果与分析

3.1 毛竹林林内景观美景度评分值

表4为毛竹林林内景观评价美景度得分值。由表4可知:SBE值为-1.00~1.42,平均值为0.00,评价者对于该地竹林林内景观整体喜好一般。1)美景度分值小于0的景观样本数为15张,表明多数毛竹林林内景观照片评价不高。研究区的毛竹林长期缺少人为养护,处于自生自灭的状况。部分毛竹林枯落物和枯竹倒秆很多,且林龄结构不合理、新竹率低,枯落物、死竹、倒秆与老龄竹的表皮均呈现灰褐色,增加了林内的灰色比例,降低了林内景观的美景度;部分竹林过密或过稀,过密的透视度不足,可及性不好,过稀的参差不齐且地表裸露;区内冬季最低气温常在0 ℃以下,霜冻冰雪会使竹秆弯曲,降低了竹林的统一度。以上情况都会对游客的观赏体验造成负面影响。2)美景度值大于0的样本数为10张,其中4张景观照片的美景度值大于1.00,美景度得分值较高的景观样本共同的特点为林相整齐、枯竹倒秆少、地被覆盖率高、立竹度合理、林内有较好的视野以及较高的绿色比。

表4 毛竹林内景观照片SBE值

3.2 评价模型的构建与分析

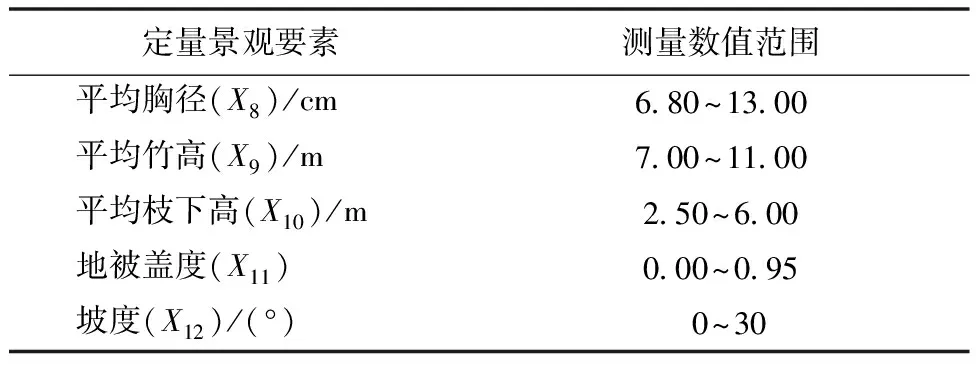

3.2.1景观要素的逐步剔除

利用SPSS 22.0进行相关性分析。首先,依据美景度公式[式(2)]对12个景观要素进行运算,根据运算结果对偏相关系数进行t检验,把偏相关系数较小的项目删除;其次,对剩下的项目继续运算。以此类推,共进行了7次运算(表5),剔除了6个景观要素,保留的6个景观要素分别为林下层统一度(X2)、枯竹倒秆(X3)、枯落物(X4)、立竹密度(X5)、平均胸径(X8)和平均枝下高(X10)。通过t检验分析,保留的6个要素与SBE值的相关性均达到显著及以上水平,其中枯竹倒秆、枯落物和立竹密度与SBE值为极显著相关。

表5 毛竹林林内景观评价模型建模偏相关系数运算结果

3.2.2评价模型的建立

根据多元数量化模型理论,将保留的6个要素通过SPSS 22.0的回归线性选项进行运算,得出景观美景度数据模型如式(3)所示。

Z=0.742+0.417X2-1+0.218X2-2-0.359X3-2-

0.436X3-3-0.300X4-2-0.787X4-3-0.737X5-1-

0.612X5-3-0.077X8+0.134X10

R2=0.918P<0.01

(3)

通过方程F检验(n=25,m=6,F=15.609>F0.01(9,15)=4.962**),均达到极显著水平,同时该模型复相关系数(R2)为0.918,模型拟合程度达到90%以上,较为精准。因此,式(3)可以作为毛竹林林内景观预测模型。

3.2.3景观模型分析

根据得到的回归系数可以得到不同要素的贡献率(表6)。

表6 各景观要素贡献率

由表6可以看出公众对于林内景观的喜好规律:

1)枯落物对于竹林景观贡献率最高,达到了30.4%,表明公众更愿意接受卫生条件良好,生机勃勃的林内景观。当枯落物较多时,成堆分布的枯落物影响林内卫生状况和游玩环境,带给游人消极的体验,影响景观美景度;自然分布的枯落物对景观的消极影响比成堆分布的枯落物要小。这表明一旦林内形成低明度、灰色的视觉焦点,对美景度产生很大的消极影响。

2)立竹密度贡献率达到28.5%。当立竹密度在2 000~3 600株/hm2时,回归系数最高,表明合理的林分密度对景观有较大的积极作用[19]。由于毛竹形成的竹冠较小,林分密度过低时,游客在其中无法感受到成片竹林的群体之美;而密度过高时,竞争指数大,不仅影响到竹子本身的生长发育,也影响了林内的空间和透视,给人以心理上的拥挤感和压迫感。

3)枯竹倒秆在林内景观的贡献率达到16.8%。由于竹材质刚脆,很容易产生折断现象。在自然竹林内,枯竹倒秆情况十分常见。健康生长的竹秆为绿色,枯竹倒秆则呈暗灰色或黑褐色,色彩对比明显。林内一旦出现明显的枯竹倒秆,整个景观画面灰色比例大,给游客以杂乱感,大大降低了景观的美景度。

4)林下层统一度的贡献率为16.1%。说明公众更倾向于整齐、统一的地被环境,这与陈鑫峰等[8]的研究结果相同。统一的林下层特点为地被植物的水平分布较均匀、高度基本一致、无其他异质体,这样的地被环境更能衬托竹林“翠、秀、幽”的特点;当林下层不统一时,视觉上的杂乱、不整齐感会降低愉悦感,从而影响到游客的喜爱度。

5)枝下高的贡献率为5.2%。枝下高与公众喜好度呈正比。在一定的范围内,当枝下高较高时,林间的透视越好,空间也越开阔,易获得更高的SBE值。

6)平均胸径的贡献率为3.0%。样地胸径范围为6.8~13 cm,毛竹林的平均胸径与美景度呈负相关。表明游客在进行林内观赏时,更偏好修长的竹秆,胸径较小的竹秆更能表现竹子的柔韧、灵逸感,更加符合文学作品中对于竹子“仙秀、轻盈”的描写;过于粗壮的竹秆容易给人以笨重感,不受游客喜爱。

4 基于评价结果的经营管理

为了提高毛竹林林内景观质量,根据评价结果和研究区实际,应采取以下经营管理措施:

1)林间清理。林间清理主要为清理林中枯死、折断的毛竹和枯落物,将其移至林外,原则上清理到林内不再有形成视觉焦点的枯落物或者倒秆为宜。对研究区的毛竹林进行了抚育前后的对比试验[20],林内毛竹枯死率应控制在10%以内,一旦超过10%,枯竹倒秆在视域中就特别明显。对于数量特别多的枯竹林分,可用竹木粉碎机,就地粉碎成竹屑,均匀洒落在地表上。

2)间伐。在林内疏伐,留下形态通直、竹秆修长翠绿的植株,对密度大的竹林进行及时的抚育间伐。数据模型[式(3)]表明,过低的立竹密度和过高的立竹密度皆对美景度的评分造成消极影响。由表6可知,立竹密度理论保持在2 000~3 600株/hm2时最佳。间伐还可以适当降低林间的郁闭度,也可改善林内光照条件,为地被植物的生长创造良好环境[19]。

3)修枝。通过修枝可提高和统一枝下高度,开辟林内透视线,营造开阔又整齐的游憩空间。由式(3)可知,SBE值与枝下高呈正相关。高分枝点在保证林下游憩空间足够开阔的同时,分枝高度与竹高形成黄金比例,在视觉上显得十分协调。

4)林下种植。对于地表裸露明显的区域,可进行垦地翻新,补植地被植物。整齐、覆盖率高的林下植物可以增加林下层的统一度,适当掩盖枯落物,提高林内绿视率,增强景观效果。种植以乔草生活型为主要营造类型,并适当增加乔灌草结构层次,丰富林下空间,林下层高度以小于0.5 m最宜[20]。由于毛竹林林内景观色彩较单一,在保证地被盖度的同时,可考虑观赏价值高的开花植物在林下的种植,运用色彩原理进行林下景观的营造[21]。由于山地地形复杂、气候多变,栽植品种以研究区原生品种为主,并兼顾适宜性和观赏性。通过实地调研,本文筛选出20种适宜在毛竹林林下种植的灌木和草本(表7)。

5 结语

本文以毛竹林林内景观为对象,进行野外调查,建立标准样地,观测林分内部结构特征指标和景观要素相关指标,并以景观照片为媒介,用美景度评分法进行评价,建立了景观评价模型。评价结果表明,影响林内景观质量的主导因子共6个,其影响大小排序为枯落物>立竹密度>枯竹倒秆>林下层统一度>枝下高>胸径。

研究区毛竹林林内质量存在较大的提升空间,现有毛竹林整体存在地面裸露、竹干弯曲、枝下高不统一、林分致密、枯竹倒秆多等问题,改造潜力很大。林内景观质量与林内空间结构特征密切相关:枯竹倒秆和枯落物少、绿视率高、整齐和自然富有生机的林内环境更容易获得评判者的喜爱;开阔的林下空间,较好的透视距离也能显著提高SBE值;立竹密度为2 000~3 600株/hm2的竹林能给予游人最舒适的游憩体验。研究根据评价结果与评价模型,直接找出影响毛竹林林内质量的关键要素,提出了林间清理、间伐、修枝和林下种植等4项经营管理措施。

本文将公众审美与林内景观要素和林分经营管理结合起来,对大围山国家森林公园内毛竹林林内景观采用SBE法开展定量景观评价分析,建立的景观模型能够客观真实地反映景观要素与景观美景度的相互关系,取得了较好的评价效果,具有很强的实用性。本文不仅对区域内毛竹林的经营管理具有科学的指导意义,也可为亚热带山区的毛竹林林内景观的提质改造提供理论依据。