骨科机器人辅助经皮空心钉与切开复位内固定治疗Sanders Ⅱ/Ⅲ型跟骨骨折的疗效对比

张劲锋 陈依民 王军强 韩巍 苏永刚 费晗 周学林 王京

跟骨骨折是常见的后足骨折类型之一,约占跗骨骨折的60%[1];其中约75%为关节内骨折,累及距下关节面[2-3]。跟骨的解剖结构复杂,内部松质骨成分较多,骨折常表现为关节面塌陷,治疗难度较大。临床上Sanders Ⅱ~Ⅳ型骨折多采用手术治疗,包括传统切开复位内固定术(open reduction and internal fixation,ORIF)、经皮空心钉固定术(close reduction and internal fixation,CRIF)以及骨科机器人辅助微创手术等[4]。ORIF是经典的跟骨骨折治疗方法,多数患者经治疗可获得良好的临床疗效;但由于ORIF术中需要广泛的软组织剥离以及反复复位,损伤较大,容易导致术后切口皮肤坏死、感染,甚至引发跟骨骨髓炎等严重的术后并发症。在此背景下,CRIF等微创技术被越来越多地应用于跟骨骨折的治疗[5-7],但是由于微创技术要求术者在闭合条件下对多个骨折块完成精确复位和固定,徒手操作难度极高,对术者的手术技术提出了极大的挑战[8]。近年来,骨科手术机器人被逐步应用于跟骨骨折的治疗并取得了良好的临床疗效[9]。作为一项全新的技术,目前关于骨科机器人辅助手术和传统切开复位内固定术治疗跟骨骨折疗效的对比研究较少。本研究回顾性分析Sanders Ⅱ型、Sanders Ⅲ型跟骨骨折患者的临床资料,探讨和对比骨科机器人辅助经皮空心钉内固定与切开复位内固定治疗跟骨骨折的疗效。

资料与方法

一、资料

1.纳入和排除标准:(1)纳入标准:①年龄18~65岁;②单侧跟骨骨折患者;③术前影像学诊断Sanders Ⅱ型或Sanders Ⅲ型;④受伤至手术时间< 15 d;⑤随访时间≥ 3个月。(2)排除标准:①手术禁忌症:如凝血功能障碍、严重心脑血管疾病;②孕妇、合并精神疾病不能耐受手术者;③病理性骨折;④开放性骨折。

2.病例来源:根据上述纳入和排除标准,本研究最终纳入2022年1月至2023年1月期间于北京积水潭医院创伤骨科连续收治的经ORIF和骨科机器人辅助手术治疗的跟骨骨折患者共32例。按照手术方式的不同分为两组:(1)骨科机器人辅助经皮空心钉内固定组(简称RA)18例,采用骨科机器人辅助导航,闭合复位或结合跗骨窦入路辅助闭合复位后空心钉内固定。(2)ORIF组14例,采用切开复位内固定术。本研究通过北京积水潭医院医学伦理委员会批准(202107-23)。所有患者均知情同意并签署知情同意书。

二、方法

1.手术:(1)骨科机器人辅助经皮空心钉内固定术:①骨科机器人系统及其操作步骤:采用TiRobot骨科机器人系统(北京天智航医疗科技股份有限公司,中国)。该系统由光学跟踪系统、手术规划系统、导航系统、移动式机器人组成。骨科机器人系统可在术前对骨折区域进行CT扫描,评估跟骨骨折块的数量、位置和大小,测量Böhler角、Gissane角和跟骨长度,明确骨折块的移位程度。术者根据CT结果使用规划系统对骨折块复位、螺钉置入通道、经皮进针位点、螺钉放置数量及长度等进行规划。首先对跟骨骨折进行闭合复位或有限切开辅助复位,之后光学追踪系统和导航系统引导移动式机器人将机械臂移动至规划的螺钉放置位点,并在经皮穿入导针和螺钉置入过程中为机械臂和术者提供实时导航。如有偏离及时自动纠正,确保螺钉置入通道符合规划。②操作:腰硬联合麻醉后患者取侧卧位,患肢在上。常规消毒铺巾,驱血后上止血带。在腓骨远端打入 Schanze 螺钉,安装机器人示踪器。骨科机器人系统对术区进行CT扫描。术者根据CT结果再次确认骨折类型、骨折块位置,利用规划系统设计复位。在透视下于跟骨结节或跟骨体部骨块置入直径4.0 mm斯氏针或3.5 mm克氏针1枚。沿跟骨长轴向下方牵引,并利用斯氏针辅助复位,恢复跟骨长度、高度、宽度,布巾钳夹紧骨折断端。C臂机或G臂机透视证实跟骨形态、Bohler角与Gissanes角恢复。如有必要,可于复位后再次术区CT扫描,并规划螺钉放置通道、位点和长度等。随后导航系统引导机械臂移动至规划位点,术者沿机械臂导引导致平行或交叉置入2~3枚6.5 mm空心钉导针固定。随后再次透视确认复位及固定满意。生理盐水冲洗,全层缝合后加压包扎(图1)。(2)切开复位内固定术:麻醉、体位摆放和消毒铺单同上。取跟骨外侧L型切口切开,皮瓣直达跟骨骨质并向上锐性剥离。利用克氏针将其翻开,显露跟骰关节和距下关节,暴露骨折部位。采用骨刀或斯氏针辅助复位,恢复跟骨长度、高度、宽度,纠正关节面压缩或移位。以克氏针临时固定,C臂或G臂透视确认复位满意后放置跟骨钛板。位置合适后分别钻孔,依次拧入螺钉。透视确认复位及固定满意。生理盐水冲洗,全层缝合后加压包扎。

图1 患者男,68岁,左侧跟骨骨折行机器人辅助经皮空心钉内固定 A 术中照片 B,C 术者根据CT结果使用规划系统对骨折块复位、螺钉置入通道、经皮进针位点、螺钉放置数量及长度等进行规划 D~F 经皮穿入导针和螺钉置入过程中导航系统为机械臂和术者提供实时导航,如有偏离及时自动纠正,确保螺钉置入通道符合规划

2.围术期处理和术后随访:术前和术后预防性应用抗生素24 h,常规镇痛治疗,切口定期更换换药并更换辅料。术后抬高患足,密切观察患肢远端足趾血运情况。术后当天使用镇痛泵,可开始患肢免负重功能锻炼,术后观察2~3 d出院。根据复查X线检查情况决定下地负重时间。通常在术后1个月开始部分负重;2~3个月逐步训练至完全负重。术后4、6、8、12周门诊复查和随访。

3.疗效评价标准:(1)围手术期指标:手术时间、术中出血量、术中透视次数、住院天数。(2)术后并发症发生情况:切口感染、皮肤坏死、神经损伤等。(3)术后影像学评估:术后3个月X线评估跟骨长度、宽度、高度,Böhler角。(4)功能评估:采用美国足踝学会踝与后足功能评分(American orthopaedic foot and ankle score,AOFAS)评估功能恢复情况;对患足的疼痛(40分)、功能(50分)及对线(10分)进行评定;总分100分,90~100分为优,75~89分为良,50~74分为可,< 50分为差。

4.统计学处理:使用SPSS 26.0(IBM公司,美国)统计软件对所得数据进行处理。计量资料首先使用Shapiro-Wilk检验进行正态性检验,对于符合正态分布的计量资料以±s形式表示。两组间比较采用独立样本t检验。不符合正态分布采用中位数和四分位数M(P25,P75)表示,两组间比较采用独立样本非参数秩和检验。计数资料以例和百分比表示,采用χ2检验,必要时使用Fisher精确检验。P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

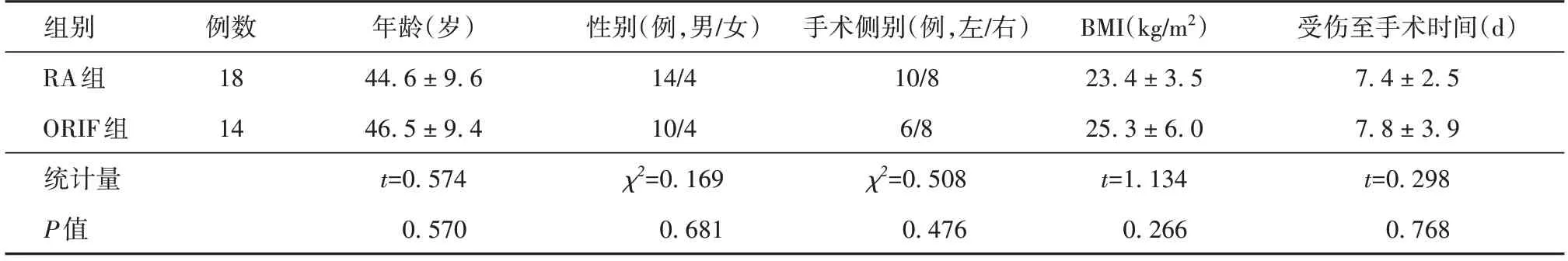

两组患者的年龄、性别、手术侧别、BMI、受伤至手术时间等一般资料差异无统计学意义(P> 0.05)(表1)。两组患者术前的跟骨长度、宽度、高度,跟骨Böhler角差异无统计学意义(P> 0.05)(表2,3)。两组患者具有可比性。

表1 两组患者一般资料比较(±s)

表1 两组患者一般资料比较(±s)

注:BMI为体质量指数

组别RA组ORIF组受伤至手术时间(d)7.4±2.5 7.8±3.9 t=0.298 0.768例数18 14统计量P值年龄(岁)44.6±9.6 46.5±9.4 t=0.574 0.570性别(例,男/女)14/4 10/4 χ2=0.169 0.681手术侧别(例,左/右)10/8 6/8 χ2=0.508 0.476 BMI(kg/m2)23.4±3.5 25.3±6.0 t=1.134 0.266

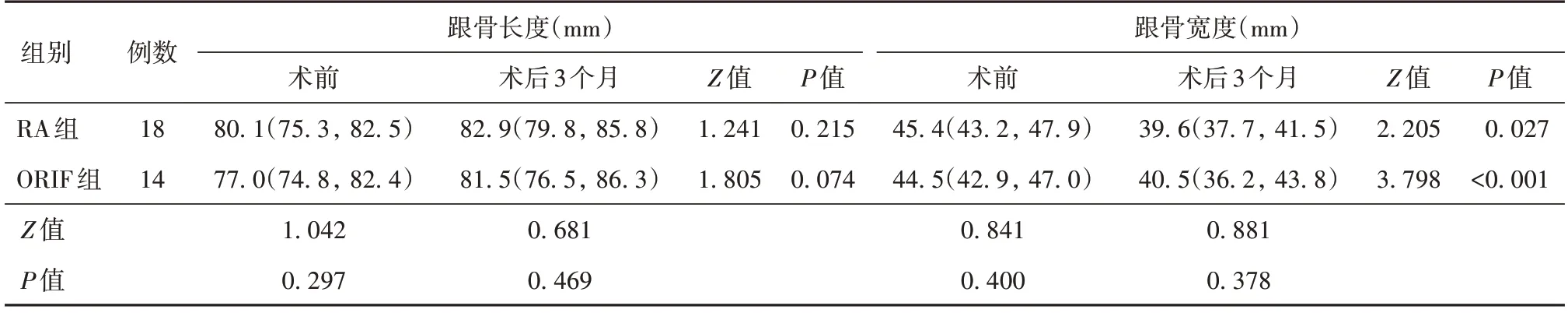

表2 两组患者跟骨长度和跟骨宽度的比较 [M(P25,P75)]

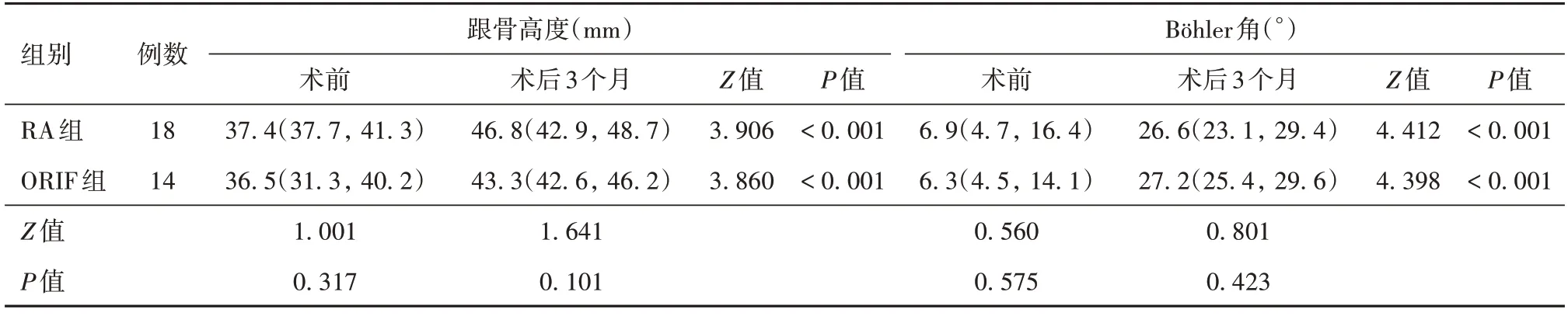

表3 两组患者跟骨高度和Böhler角的比较 [M(P25,P75)]

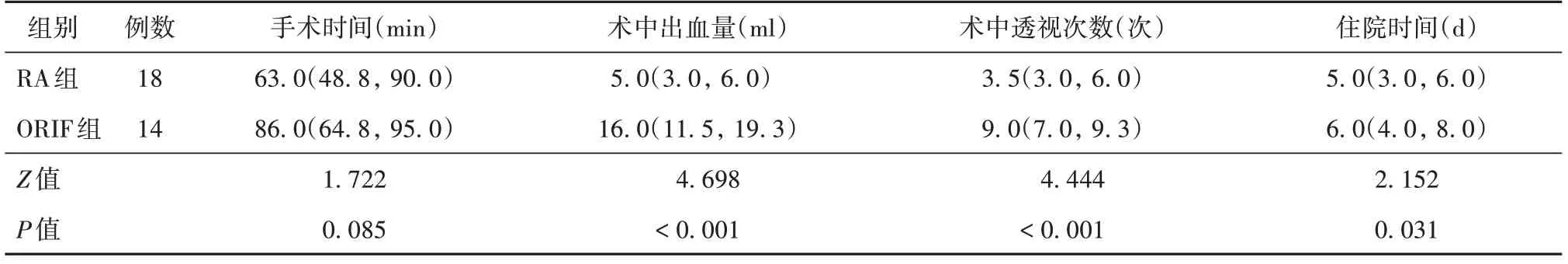

1.在围术期指标:RA组的中位手术时间明显短于ORIF组,但两组间的差异无统计学意义(P=0.085)。RA组的术中出血量显著低于ORIF组(P< 0.001);RA组术中透视次数显著少于ORIF组(P< 0.001)。RA组的住院时间显著短于ORIF组(P=0.031)(表4)。

表4 两组患者围术期指标比较[M(P25,P75)]

2.在术后影像学指标:术后3个月随访时,两组患者间跟骨长度、宽度、高度以及Böhler角相比差异无统计学意义(P> 0.05)。两组患者的跟骨宽度均较术前显著减小(P=0.027,< 0.001),跟骨高度均较术前显著增加(均P< 0.001),两组患者的跟骨Böhler角均较术前显著增加(均P< 0.001)(表2,3)。

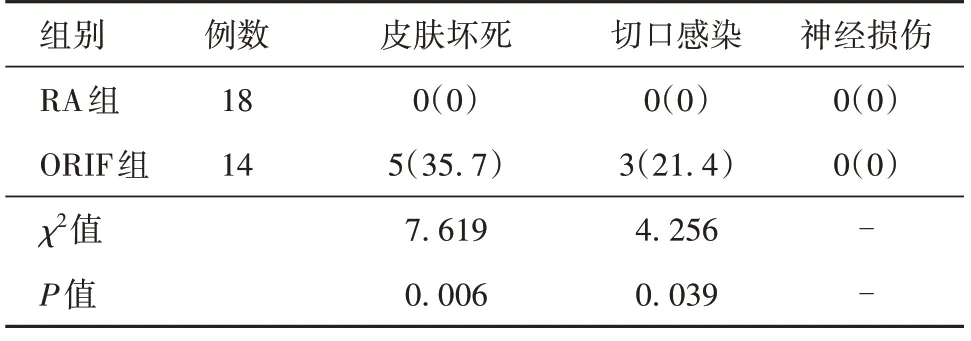

3.术后并发症:至术后3个月随访为止,RA组未出现皮肤坏死病例,ORIF组术后有5例(35.7%)出现皮肤坏死,差异有统计学意义(χ2=7.619,P=0.006)。RA组均未发生切口感染;ORIF组有3例(21.4%)发生术后切口感染;两组相比差异有统计学意义(P=0.039)。两组患者均未出现术后神经损伤(表5)。

表5 两组患者术后并发症发生情况比较[例(%)]

4.术后功能:术后3个月随访时,RA组和ORIF组在疼痛和功能方面差异无统计学意义(P>0.05);但RA组患者的对线评分显著高于ORIF组(P=0.027)。RA组患者的AOFAS总分高于ORIF组,差异具统计学意义(P=0.022)(表6)。

表6 两组患者术后3月患肢AOFAS评分比较(分,±s)

表6 两组患者术后3月患肢AOFAS评分比较(分,±s)

组别RA组ORIF组t值P值例数18 14疼痛(40分)30.5±4.0 28.6±5.5 1.150 0.259功能(50分)46.5±3.6 44.6±4.6 1.342 0.190对线(10分)7.2±1.4 6.1±1.4 2.322 0.027总分(100分)84.2±5.5 79.2±6.2 2.423 0.022

讨论

跟骨是较薄的皮质包裹大量松质骨的结构,解剖外形复杂。跟骨骨折的损伤类型以Sanders Ⅱ和Ⅲ型居多,表现为跟骨距下关节面塌陷移位、跟骨高度短缩、宽度增加。Sanders Ⅱ型和Ⅲ型跟骨骨折的治疗存在一定难度;如治疗方法不当,致残率可达30%左右[10-11]。跟骨骨折手术治疗的关键是恢复跟骨高度、长度、宽度以及力线,并解剖复位跟骨距下关节面,给予坚强固定,从而最大程度地恢复功能[12]。目前,对于移位的跟骨骨折如无明确手术禁忌,均建议行手术治疗[13]。跟骨骨折的手术治疗方法较多,包括ORIF、经皮空心钉固定术、外固定术、骨科机器人辅助微创手术等;其中ORIF临床应用最为广泛,可取得良好的治疗效果;但是ORIF的术后切口感染、皮肤坏死等并发症的发生率较高。因此,近年来针对Sanders Ⅱ/Ⅲ型跟骨骨折的微创治疗发展迅速[4]。然而,微创治疗也存在相当多的缺点,包括术中复位不确切、透视次数多、骨折块固定不牢固、螺钉位置长度无法精确测定等;因此微创治疗对术者的手术技术、手术经验等都有着非常高的要求,操作难度巨大。

近年来计算机导航技术发展迅速,骨科机器人辅助手术被越来越多地应用于各种骨折的治疗[14]。本研究围绕着骨科机器人辅助经皮空心钉内固定治疗Sanders Ⅱ/Ⅲ型跟骨骨折的临床疗效进行分析,重点对比骨科机器人辅助手术和ORIF治疗跟骨骨折的临床效果。

1.手术操作:本研究的结果表明,和ORIF相比,骨科机器人辅助经皮空心钉内固定术治疗跟骨骨折的手术时间和传统手术相当。但值得指出的是,最初开展骨科机器人辅助手术的医疗中心的临床实践经验表明,机器人手术具有明确的学习曲线[15];如果术者和手术团队对骨科机器人辅助手术并不熟练,那么机器人辅助手术机器人的手术时间往往长于传统手术。最初开展骨科机器人辅助手术时,由于术者和技术人员对手术机器人调试和操作步骤不熟悉以及护理团队配合不熟练,会导致手术时间明显延长。但在熟悉骨科机器人手术操作之后,手术时间会逐步缩短,并最终与传统手术相当,甚至短于传统手术。本实验术者已对机器人辅助跟骨骨折手术的操作相当熟练,研究结果显示骨科机器人辅助手术的手术时间略短于传统手术,与报道一致[16-17]。该结果提示,在熟悉机器人辅助手术操作的前提下,骨科机器人辅助手术治疗跟骨骨折可能会缩短手术时间。

与ORIF相比,骨科机器人辅助经皮空心钉内固定术治疗跟骨骨折显著减少了术中出血量和术中透视次数,并显著缩短患者的住院时间,与报道一致[18]。在骨科机器人的辅助下,术者可以在术前根据CT扫描结果规划骨折复位,在完善复位后,术者又可以利用规划系统设计螺钉通道、长度和进针位点等。随后机器人的机械臂则根据术者的规划自动定位,术者只需经机械臂上的定位通道依次置入导针和螺钉即可完成骨折的固定,并且在术者置入导针和螺钉的过程中,系统会对定位通道实时监测,从而保证螺钉置入的准确[9]。骨科机器人辅助手术减少了ORIF过程中放置导针的盲目性,让术者可以有计划地设计螺钉通道,并在机械臂的辅助下快速找到进针位点,从而避免了ORIF反复穿针和透视这一步骤,减少了放射线的暴露和手术带来的额外创伤[19]。

2.术后并发症:ORIF组术后有5例(35.7%)出现皮肤坏死,3例(21.4%)发生术后切口感染;RA组均未发生;ORIF组的术后并发症发生率显著高于RA组,与以往的研究结果相似[9]。这可能是由于机器人辅助经皮空心钉固定术避免了对局部软组织的广泛剥离,并减少了ORIF反复复位穿针这一过程,从而减少了手术对皮肤软组织的创伤和局部血供的破坏,减少了术后发生皮肤坏死和切口感染的可能性。

3.术后影像学指标:术后3个月随访时,两组患者的跟骨宽度均较术前显著减小,跟骨高度和Böhler角均较术前显著增加,提示两种手术方式均取得了良好的影像学改善。此外,两组患者间的跟骨长度、宽度、高度、Böhler角相比未见显著性差异,提示骨科机器人辅助经皮空心钉内固定术和ORIF治疗跟骨骨折的远期影像学改善效果相当,与以往的研究结果相似[20]。该结果进一步表明,骨科机器人辅助经皮空心钉内固定术治疗Sanders Ⅱ/Ⅲ型跟骨骨折可有效恢复跟骨的高度、宽度以及Böhler角,其效果不劣于ORIF。

4.术后功能:术后3个月随访时,RA组患者的对线评分和AOFAS总分显著高于ORIF组,与袁心伟等[20]的研究结果基本一致;但与Wang等[9]的研究结果不同。Wang等[9]对比了13例经ORIF和15例经骨科机器人辅助经皮空心钉内固定术治疗的跟骨骨折患者的临床疗效,发现两组患者术后3个月随访时AOFAS评分差异无统计学意义。本研究中RA组和ORIF组患者在AOFAS的疼痛、功能评分两方面并无明显差异,仅在对线评分上,RA组显著优于ORIF组。这可能是由于骨科机器人术前CT扫描规划复位,并在术中具有导航系统实时监控螺钉置入,从而提高了复位精度,使骨折块的复位对线更加优良。由于本研究纳入的病例数更多,可能较Wang等[9]的研究敏感性更高,从而发现了两种手术方式在远期功能上的差异。

综上所述,与ORIF相比,骨科机器人辅助经皮空心钉内固定治疗Sanders II/III型骨折在缩短住院时间,减少术中出血、术中透视次数,减少术后并发症发生以及改善术后功能方面具有较明显的优势。但是由于本研究样本量偏小,本研究可能存在一定偏倚。未来需要增大样本量并进行前瞻性多中心随机对照研究以进一步深入探讨。