城市传统社区日常生活的空间具身体验与节奏分析

——基于自我民族志的研究

张蔼恒

(广东外语外贸大学 商学院,广州 510006)

经济新常态下,城市更新成为城市发展的新动力,在一定程度上促进城市的经济增长和物质环境的改善,但更新后的传统社区存在“文化原真性”丧失、社会资本凋零、空间隔离和空间不正义等现实问题(谢涤湘 等,2014;常江 等,2018)。旅游发展成为城市更新的重要手段之一,但更新后的城市传统社区为什么空心化依然严重?社区居民的主体性为什么逐渐消失?为什么政府主导的旅游社区更新依然存在多主体参与合作程度较低的困境(刘垚 等,2020)?其原因之一或为规划的外部性视角和文化符号的具象化构建,使传统社区的文化载体——社区居民日常生活,极少被作为研究对象加以讨论。“日常生活”是贯穿于人类历史的社会存在,但作为学术研究对象,其直到20世纪才伴随着现代性研究而出现(韩德信,2007)。日常生活是各种社会活动与社会制度最深层次的连接处,蕴含了反思和发展的可能性(郭文,2020)。与传统社会相比,现代社会日常生活中的时间和空间都发生了巨大的转变,在政治、经济和文化等场域中产生了深刻的碰撞和融合,由此而来的日常生活研究吸引了哲学、社会学、语言学和地理学等学科的关注(张道建,2019;Qian, 2022)。

日常生活的惯性创造了一个观察世界的特殊视角以及行动指令,因为城市的社会真实性是构建的,并保留着主体间性(intersubjectivity)(Leys,1983)。个人生活世界和群体情感结构的基础都是相互具有主观性的,即人们分享源于日常生活的实践经验,而时空中个人和社会实践的惯常化成为相互主观性的部分基础。列斐伏尔认为日常生活与现代社会是互为表里、浑然一体的关系,他的日常生活批判理论揭示了现代性对日常生活的掠夺,追求对日常生活的总体性革命(张双利,2003;列斐伏尔,2018)。2004 年以英文出版的《节奏分析》一书为城市地理学提供了关于时间-空间(timespace)、地方(place) 和时间的一种分析思路(Edensor, 2010a)。正如列斐伏尔所说,哪里有地方、时间和能量的消耗,哪里就有节奏(Lefebvre,2004)。因此,地理学可以根据多元节奏组合分辨地方特点(Crang, 2000)。列斐伏尔认为节奏分析能够补充空间生产理论,节奏为地方和景观的产生提供了持续性,人类的节奏投射在空间实践中,而空间实践也影响着自然节奏、社会节奏与个人节奏之间的相互关系。在日常生活研究中,空间和时间2个维度共为一体、相互影响的。

本研究基于列斐伏尔的节奏分析理论,以自我民族志的方式进行叙事,反思城市传统社区的日常生活,以回应研究问题:社区居民空间具身体验与生活节奏在城市化与旅游发展的背景下产生怎样的变化?笔者从个人经验层面反思城市化如何影响传统社区居民的空间体验和生活节奏,即在研究方法上尝试使用自我民族志,展现个体在城市化过程中的直接体验与反思;在研究主体上,强调笔者是土生土长的西关社区居民,同时也是一位社会科学的科研人员,从文化内部视角窥探社会发展过程中的个体经验,主位的研究视角剖析城市传统社区居民的日常生活。以期拓展城市节奏分析的研究内容,从历时性的日常生活节奏变化透视宏观的城市空间变迁。

1 节奏分析、身体与地方

早在20 世纪70—80 年代,列斐伏尔的《空间生产》理论便被以哈维为代表的城市政治经济学批判以及索亚为代表的后现代地理研究所应用(索亚,2006;刘怀玉,2012;哈维,2016;)。直到2000年后,列斐伏尔日常生活批判哲学中的“节奏分析”被引入到城市地理研究中。1992年法语出版(2004 年英语出版)的《节奏分析》一书中,列斐伏尔特别关注城市的节奏,他认为通过聆听与分析地方的节奏,人们能更好地理解地方的特点(Lefebvre, 2004)。列斐伏尔在书中讨论到节奏的持续性、速度和强度,这些音乐上的术语有助于理解个人的具身节奏(embodiment rhythm)。同时,列斐伏尔提出采用polyrhythnmia、eurythmia、arrythmia等概念描述多种节奏之间的关系。如,arrythmia(节奏失调)是各种节奏混乱与不和谐的状态,可能描述紧张和病态的具身节奏;polyrhythnmia形容的是和谐的状态,描述健康的具身节奏。

节奏分析近来成为城市地理研究中重要的研究视角(Simpson, 2008; Duffy et al., 2011;Wunderlich,2013; Paiva, 2016)。继承马克思异化理论的思想,列斐伏尔认为异化不仅出现在经济领域的劳动生产中,同时也渗透在细微的日常生活里,这种日常生活的异化会造成个体深层的自我异化,最后导致主体性丧失(吴宁,2007;郭彩霞,2018)。列斐伏尔提出使用节奏分析与空间批判作为日常生活研究的工具视角(张笑夷,2013),其认为日常生活的节奏与城市空间的生产是相互联系并相互影响的,透过探寻节奏如何在日常生活的时空中塑造主体的经验,能了解主体性在时空中的实践与呈现(Edensor, 2010a)。节奏分析提供了新的观点论来认识地方主体性(place subjective)和具身性体验(embodied experience),从而更好地深入了解地方(Nash, 2018)。在城市地理研究中,步行、骑行与通勤移动等领域对节奏分析理论的使用较为普遍,从多角度分析了在城市空间中具身性体验与节奏如何构建地方感知(Wunderlich, 2008; Edensor,2010b; Hornsey, 2010; Spinney, 2010; Nash, 2018;Kupers et al., 2018)。也有一些研究通过城市的物质性(materiality)分析节奏与城市空间之间的关系(Cronin, 2006; Karrholm, 2009; Simpson, 2012; Wunderlich, 2013)。另一方面,列斐伏尔的节奏分析在乡村与旅游地理中也有所应用,如山地旅游、运河旅游和漂流旅游等领域(Flemaster et al., 2019; Flemaster et al., 2020;贺小荣 等,2022)。早年有学者基于时间政治与空间政治视角讨论城市的更新与发展,在可持续发展的框架下提出关注本地居民的利益(Raco et al., 2008)。近来也有学者结合空间生产理论,分析城市更新过程中不同行动者的节奏,他们主动使用“加速”与“减速”的方法来实现各自的空间政治与时间政治价值观(Osman et al.,2022)。然而,节奏分析要求研究者持续地观察与聆听城市的节奏,并进行自省反思,才能成为真正的节奏分析者(Lefebvre, 2004)。上述研究大都采用了一次性具身体验分析城市节奏,缺乏历时性和主体内部视角,也较少将日常琐碎的节奏与宏观的时空节奏相结合。

积极观察与反思日常生活或能强化城市传统社区居民的主体性,促进城市传统社区的社会文化与经济可持续发展。节奏分析能发掘主体与环境的互动,以身体最直接的感知记录时空中的实践(黄敏瑶 等,2019)。如城市居民在经过同一路段时,过去的经验影响当下的身体,发生瞬间的情感触发并影响身体的感知,成为一种经验的延续,并在下一次经过此景观时再被唤醒。过去、当下和未来由这些身体经验联系起来(Edensor, 2010b)。社区居民的身体还是日常生活的“节拍器”,能感知日常生活的韵律,由此反观社会和空间实践。身体是日常生活感知的基本单位,也是自我民族志中研究的直接对象。通过时空中的身体实践,还原日常生活的形态,并通过内在顿悟进行反思和回顾。自我民族志的研究方法能直接还原这种身体经验与日常生活节奏,为社区居民的主位研究提供起点。

2 研究方法——自我民族志

2.1 自我民族志的优势与可行性

自我民族志(autoethnography)是一种具有反身性的质性研究方法,能从内部视角窥探个体与文化的关系,也是一种将自我置于社会文化背景中,以考察文化意义的写作方式(Ellis et al., 2010)。反身性的质性研究来源于内在文化视角和历时性文化视角,以紧凑浓缩的方法来生产有意义的、可理解的、具有共鸣的并且基于个人经历的研究(Spry,2001)。自我民族志为读者提供了新的角度来观察世界和了解文化,内部视角有助于读者更好地了解过往研究中的“他者”。个人叙述的视角能有效揭示个体生命与文化语境,让读者“体验其体验”(experience an experience),进入个体的内部世界(Ellis, 1993)。自我民族志在经验分析中更有利于深入洞悉和诠释经验的感受维度、自我认知的未知领域以及价值生成的过程(吴建兴 等,2022)。近年来,社会文化地理学中已有研究采用自我民族志,探索更直接的个人体验与地方之关系(Delyser,2015; Officer et al., 2017)。本研究将日常琐碎的空间体验及生活节奏与城市发展的宏观时空节奏结合,探讨城市更新与日常居民生活之关系。自我民族志允许笔者从自己的日常生活,如生活节奏和对空间变迁的感知进行历时性对比。这些对比不仅限于研究者本身,还可与祖辈、父辈和同辈同时段的生命历程和日常生活差异进行对比,反映城市化背景下传统社区的日常生活变化规律,并反思现代化与城市化对身体及日常生活的影响。日常生活使关乎身体的、体验的、琐碎而重复的经验,长期被研究者所忽略的日常生活是最直接、未分化的经验事实,也是人们理解世界的出发点和根本层面。日常生活在现代化过程中不断异化,这是列斐伏尔在日常生活批判中呼吁反思的重要源头。自我民族志能主位地回答“城市化背景下传统社区居民的日常生活有怎样的变化?”。自我民族志关注研究者自身的个人经历和体验,长期的观察和沉浸式体验会对日常生活有更深刻的反思;同时,祖辈父辈及自己的生命历程又可进行历时性的对比研究。更重要的是,自我民族志是一种批判性的研究方法,在文化语境下文化内部个体反思问题产生的原因和影响因素,这一特点能拓展城市发展中传统社区日常生活的研究视角。

笔者的家庭历史、学术训练与情感表达让自我民族志方法变得可行。本研究以广州西关社区为对象,笔者是广州西关社区居民,母亲和外祖母均生活在西关。这种内部的、长期的视角能为读者带来历时性的日常生活思考。从20 世纪80 年代起,广州城市发展经历了较大的改变,笔者的童年、青年和成家后日常生活都发生在西关社区,而西关受到城市化影响,生活空间和公共空间产生改变,生活节奏也发生变化。笔者的学术成长道路中,接受的是社区发展相关的学术训练与质性调研技能,因此常以研究者的眼光剖析所处社区的日常生活。笔者对生活中的某些瞬间和某些景观具有深刻地触动,使笔者勾起以往的记忆,这种具有特殊记忆内容的“点”对笔者的生命历程具有重要影响。来源于日常生活的顿悟是本研究的初衷,也是自我民族志写作过程中重要的呈现内容。

2.2 资料收集与分析

自我民族志的资料收集和分析应考虑以下步骤,包括查阅相关文献、进行重复叙事、多重时间段资料的收集与分析、建立个人-专业的历史时间线、书写自己的想法、进行文化实践的民族志、批判与分析、斟酌实践的其他面向(Denshire et al.,2013)。根据自我民族志研究设计中提出的任务,本研究按照以上要求进行系统性的资料收集、文本书写与反身性分析,这几个步骤并不是线性的,而是循环往复地持续进行的。

根据资料的来源,自我民族志的资料主要分为外部材料与内部材料。1)本研究的外部材料主要包括:城市发展与更新、城市节奏分析、以西关社区为案例的相关文献;荔湾区地方志与相关历史存档资料①资料于2020年6—10月在荔湾区志办公室图书资料室收集。;以往的访谈材料与观察记录;笔者的田野笔记;与祖辈、父母、同辈的谈话资料。2)内部资料包括:自我录音、个人回忆、私人日记与反思笔记等。在资料搜集过程中,笔者注重将自己与某个话题相关的故事或者想法叙述给对话者,并寻求对话者对故事事实的确认以及对其中论点的反馈。通过“分享—反馈”机制,笔者在书写内部资料的同时也搜集到相关的外部资料,由此触发笔者的反身性思考并获得相关的反馈。在生活的众多面向中,日常生活的节奏和空间感知是本研究的关注重点,笔者与祖父辈和同辈的生活节奏对比、通勤时间对比、社区的街道和建筑物的空间变迁感知是主要的研究内容。本研究进行了历时性的反思,从时间纵向对外祖母、母亲和笔者的日常生活进行对比;同时进行了时间截面的日常生活分析,如笔者与其他搬离西关社区的同辈人的日常生活对比。在调研过程中,笔者的背景、经历、参与调研项目的动机、话题的相关知识和在调研中的情感反应都应被考虑在内(Ellis et al., 2010)。根据Denshire 等(2013)关于自我民族志资料收集的示意图,笔者绘制了本研究的自我民族志资料收集示意图,并在图中列出在该步骤中收集的资料类型(图1)。

图1 自我民族志资料收集示意Fig.1 Diagram of the data collection process

本研究主要按照时间顺序整理与编排内部资料与外部资料,以此叙述与反省城市发展对于传统社区日常生活的影响。笔者对内部资料和外部资料进行整理、分类与归纳。按照“空间具身体验”与“生活节奏”2 个主题方向对材料进行历时性的分析,形成叙述主线。以记忆与反省资料为叙述主线,适当地穿插与编排参与式观察材料、访谈资料与文献资料等,目的是对传统社区的空间体验与生活节奏改变等社会文化现象加以补充和解释。

3 研究案例地——广州西关社区

广州西关社区是一个具有悠久历史的传统文化社区,是岭南文化和广府文化的缩影和典型代表(阮桂城,2004)。历史上的“西关”主要是指广州城西门城外的地区(王元林,2022)。宋元时期之前,西关社区一带便是重要的农业产区,明清时期,西关商贸文化逐渐发展,尤其在清代中晚期的“一口通商”政策实行后,广州成为当时中国唯一对外贸易的窗口,促进了此后西关商贸文化的繁荣。民国时期是西关社区现代化发展的萌芽阶段,马路、骑楼式商业建筑、西关大屋和洋房等民居建筑大量兴建,为现今西关社区留下不少建筑遗产,是西关社区风貌的主要历史基础。

西关社区地处荔湾区,该区域直至21世纪仍属于广州城市发展中的劣势区域。荔湾区北片位于广州城市西部,由于道路狭窄、平房密集紧凑,土地资源紧缺,在城市发展中难以获得相应的发展机会。广州城市发展中心逐步东移,位于城市西部的荔湾区经济发展处于缓慢和相对落后的状态。从社会发展角度看,荔湾区特别是西关片区的老龄化现象明显,片区内居住人口平均年龄较大,青壮年劳动力较少。荔湾区北片的新兴产业较少,多数以小商业为主。因此多数户籍仍在荔湾区的青壮年都在广州市其他行政区工作,跨区通勤的现象较为普遍。总体而言,西关片区具有历史老、业态老和年龄老等特点。

在广州快速城市化发展过程中,西关社区同其他区域一样实施了“旧城更新”工程。早在1999年荔湾区政府便提出“复建荔枝湾故道”有关提案,并在2009年亚运城市更新中完成了第一期荔枝湾工程。第一期改造工程未达到预期效果,荔枝湾后期以“河涌改造”为契机,继续维持完善荔枝湾改造工程。待第二期与第三期工程完成后,荔枝湾完成了总体的复涌工作。除了荔枝湾,同在西关社区的恩宁路也一样备受关注。恩宁路是广州市最长最完整的骑楼老街,也是一条集民间粤剧、观演文化之大成的特色骑楼街(谭俊杰 等,2018)。在20世纪初,广州城区的街区较为破败,政府启动了广州市危旧房改造计划。恩宁路片区也于2006年开启危旧房改造工程,届时,住房大面积被推倒重建,该规划方案受到社区居民、学者以及非政府组织的反对,发生了“恩宁路事件”②恩宁路旧城更新过程中因信息公开不足和公众参与问题,市民大众、专家学者和媒体工作者都积极参与抵抗“大拆改”旧城更新模式的活动中。。此后规划方案几经修订,确定了低容积率、建设总量低、对历史街区保护严格把控的方案,然而没有开发商愿意接手开发,恩宁路的改造因此停滞不前(杨希文,2007)。直到2015年广州市出台了《广州市城市更新办法》,利用微改造推动恩宁路片区的旧城更新,并以永庆坊作为试点,才获得较好的成效。

笔者出生于20 世纪80 年代,在上大学前都与父母居住在西关社区,外祖母也住在附近。大学时期离开了西关居住,通过与父母的交流和媒体上了解社区的发展情况。成家后,笔者回到西关居住。笔者在生命历程的不同阶段都关注着西关社区的发展与变化,有时是置身事内参与式观察;有时也跳出文化内部视角,从外部观察。长期的内部视角有益于自我民族志的资料搜集与写作。

4 城市旅游社区居民的空间具身体验与日常生活节奏

列斐伏尔在《节奏分析》中提出了一对辩证的概念“the present”(呈现)与“presence”(存在)。他认为很多的景象(image)是“呈现”的,是瞬间的视觉截取,而非其他事物与意义的整合,因此不能视其为“存在”。他提倡通过节奏分析将物品整合到一个有意义的整体中,如将物品与人们的身体、时间性及其他有意义的整体整合到一起进行分析,反思日常生活中物件的“呈现”与“存在”。同时,列斐伏尔认为日常生活的节奏与空间实践,两者是相互关联的社会产物(Lefebvre, 2004)。时间和空间是日常生活研究中紧密结合并相互影响的2 个维度,相互补充、互为前提(刘怀玉,2016)。西关社区居民的日常空间体验与生活节奏受到城市更新与旅游景观化的影响,在历时性上产生改变,下文将从笔者在西关社区中的空间具身体验和生活节奏的视角,呈现传统社区的日常生活。

4.1 城市化与景观化过程中的空间具身体验

城市化过程中发生的空间实践在一定程度上改变了社区居民的日常生活,西关社区居民的个体空间体验受政府所主导的空间实践影响。有研究从局外人的视角,认为政府将空间作为政治工具,主导了荔枝湾的空间生产过程(孙九霞,2012)。本研究将从社区居民的视角,以骑楼和荔枝湾的改造作为记忆点,展开笔者日常生活叙述,从内部的视角展示城市化中政策主导的空间实践与居民的个体感受。

4.1.1 骑楼:日常生活与身份认同触发 骑楼延伸出来的的遮蔽空间,就是笔者每天外出都需经过之处。广州是一个太阳充足、台风频发、午后多雨的地区,因此骑楼在西关地区普遍存在(图2)。小时候就很喜欢在骑楼下和同社区的同龄小朋友游玩,长大后,慢慢地发现骑楼是个很好的通勤助手。本科毕业后曾经在上下九的一家酒店工作过半年,在骑楼间穿梭步行是当时最舒服的通勤模式。无论是在夏天毒辣的烈日下还是刮风下雨的台风天,人们都可在骑楼下安然通过。从恩宁路到上下九沿路,骑楼为笔者上下班提供了准时的保障。去有骑楼的地方,笔者可以很安心地步行出门,无论天气多热台风多大,都可以保持自己的节奏通勤。此外,骑楼也是很多老一辈居民在路边纳凉聊天的地方,因为西关大屋是一种纵深的房子,屋子深处的采光不足,日常休闲时居民都喜欢搬小凳子和小茶几到骑楼下喝茶聊天。在通勤路上看到邻居们在骑楼下纳凉聊天,当时觉得这是日常生活中的一天。骑楼是一种与岭南气候相符的建筑风格,为社区居民日复一日的工作与休闲提供在场物质,同时又承载了居民在西关生活的整体意义。

图2 龙津西路的骑楼建筑(摄于20世纪90年代)Fig.2 Arcade building on Longjin West Road (Taken in 1990s)照片来源:荔湾年鉴(荔湾区地方志编撰委员会,2011)。

骑楼是笔者和家人生活中一种习以为常的建筑,在“恩宁路事件”发生以前,笔者并没有意识到这种建筑在人们情感中的地位,直到2006年恩宁路骑楼可能被拆的消息发布,笔者第一次感觉到日常生活存在被改变的危机。恩宁路骑楼背后的居民楼都被拆除,骑楼只剩下靠近马路的躯壳,笔者在庆幸之余又有点遗憾。当时笔者的父母亲还戏说恩宁路的骑楼是荔湾版的“大三巴”③澳门特别行政区的大三巴牌坊原为圣保禄神学院的大门,但经历数次大火,现在只剩下教堂正门前壁。父母亲以此比喻恩宁路骑楼街只剩下沿路的骑楼,骑楼后的居民建筑在2006—2009年陆续被拆。。靠近马路的骑楼建筑,似乎是社区文化中最典型的建筑文化表征,而骑楼连接的居民楼更是这种表征之下的文化表达主体。虽然文化表征被保留了,但支持这段表征的日常生活却在城市更新过程中被迁移。这就是节奏分析中将“存在”变为“呈现”的一种空间实践形式。骑楼割裂了居民日常生活中的时间性与身体感受。因此,对于居民而言,骑楼更多的是流于视觉效果的“呈现”。

在恩宁路事件中,社区居民对恩宁路骑楼的推倒重建有很大的意见,从该事件中,笔者才发现原来表面低调的社区对这个骑楼有如此强烈的恋地情结(Tuan, 1974)。地方是被赋予了意义的空间,骑楼作为实体建筑被赋予了西关社区居民的日常生活文化内涵,是与悠悠岁月融为一体的空间实践,是列斐伏尔节奏分析中的“存在”。这种空间实践在政府政绩中常常被分解、被忽略,当人们习以为常的地方被其他因素所瓦解之时,其地方依恋会觉醒。

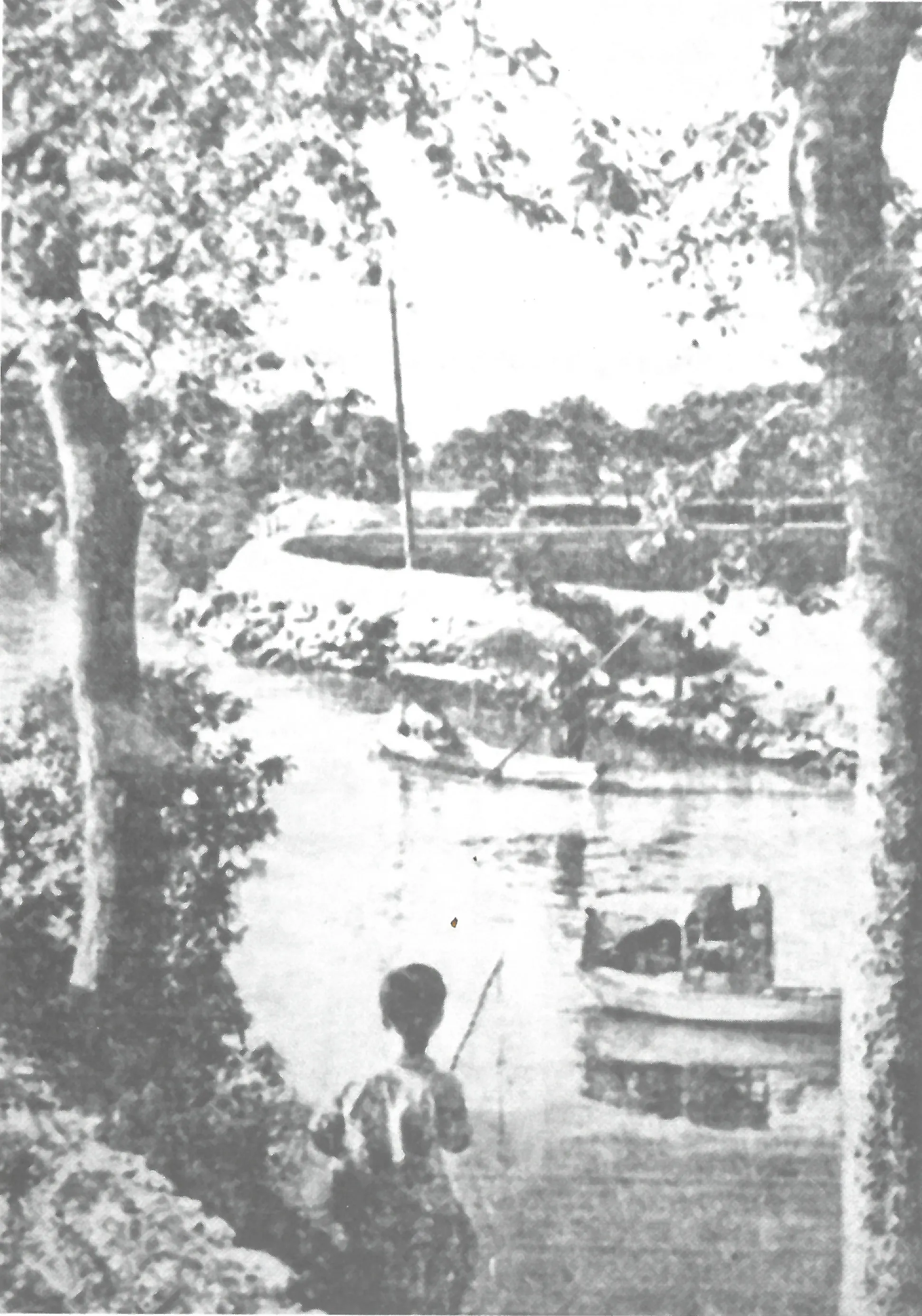

4.1.2 荔枝湾:从地方想象到旅游景观 恩宁路骑楼事件之后,渐入学术道路的笔者,慢慢开始观察社区中的景观变化,此后发生的荔枝湾改造是笔者对社区产生认同与依恋最强烈的一次。在笔者的童年记忆中,荔枝湾只是一个虚拟的代号,因为笔者只从母亲的叙述中听说过这个地方。母亲说,荔枝湾以前是一条小溪,因旁边种了很多荔枝树而被命名为“荔枝湾”(图3)。原来荔枝湾所在的地方就是现在的荔湾湖公园。笔者对荔湾湖公园的感知更为清晰一些,因为小时候外婆经常带笔者去喝早茶,还在公园里骑自行车、玩电动。在笔者读中学的时候,荔湾湖公园旁开了一条新的路,叫荔枝湾路,这个虚拟的代号自那时起,有了实体的存在。荔枝湾路并不是母亲口中所说的一条小溪,而是一条市政道路,道路两旁稀疏分布着一些古玩商店,还有一家立着四面佛的荔湾博物馆。初中时期,笔者和同学晚上到荔湾湖游泳会经过荔枝湾路,夜晚道路两旁的榕树遮挡了大部分路灯,古玩店和博物馆都已关门,黑暗阴森的样貌并没有满足“两岸荔枝红”的地方想象。届时,荔枝湾从一个虚拟的代号逐渐演变成具有功能性的市政道路。

图3 1958年荔枝湾初夏Fig.3 Lychee Bay in early summer 1958

2009—2011年,笔者在国外求学,与母亲进行远洋对话时,她时常更新“荔枝湾复涌”的进度。一开始,她是用“劳民伤财”来形容荔枝湾复涌,在她的感知中,荔枝湾复涌是“好好一条市政道路,现在说要重新恢复水道”。父母辈已经习惯了荔枝湾是一条具有现代性功能的市政道路,其为本来道路狭窄的西关社区提供了便利。后来,复涌工程还造成了社区环境的破坏,尘土飞扬、噪音不断,给本来安宁的社区带来各种滋扰(图4)。工程完工后,项目工程赶进度和物料水平参差导致了许多不尽人意的事件发生,例如将易碎广场砖铺设在车行的市政道路上,历时一两个月就损坏了。父母一辈社区居民对该工程评价以负面为主。2010年亚运在广州成功举行,笔者在南半球观看了这一盛宴的同时,家里的亲戚却对以亚运为由头的旧城改造抱怨不已。媒体上的精彩和社区的反响形成强烈的对比,让远在离祖国万里之外的笔者感到疑惑。“真的这么差吗?明明呈现出来的效果很不错。”笔者在澳大利亚的旅行社兼职时,发现连旅行社的老板都知道广州有个荔枝湾涌,在亚运期间接待了很多外国友人。2011年回国后,西关社区已然成为一个旅游景点。白天狭窄的道路上停驻了很多旅游大巴(图5),团队游客大量涌进荔枝湾,历经1~2 h的游览后,又纷纷乘车离开。当居民步行出门时,来往的游客迫使居民减慢了步行节奏。当居民开车出门时,遇到景点堵车的情况,就更为焦躁了。除此以外,回国后的笔者还发现2009年赶工完成的荔枝湾排水工程也没有达到很好的效果,每当广州多雨季节来临时,河涌非但无法起到调节排水排污功能,还使附近的居民家里淹水情况更严重,荔枝湾每到雨季便会发黑变臭。对当地居民而言,旅游发展并不如想象中美好。

图4 2010年荔枝湾复涌开挖工程Fig.4 Excavation project of river resuming in 2010

图5 恩宁路外停放的旅游大巴(笔者摄于2018年11月)Fig.5 Tourist buses parking on Enning Road(Taken by the author in November 2018)

在一波旅游热潮之后,荔枝湾在2014年后又逐渐回归平静,逐步回归为笔者日常生活的一部分。结婚生儿后,与荔湾湖融为一体的荔枝湾景区成了笔者日常遛娃的地方。从家到荔枝湾的路上,道路狭窄、行车速度慢,让推着婴儿车的笔者倍感安全。在荔湾湖公园内部,有很多和笔者一样“遛娃”的家长,有的是妈妈,有的是祖辈。荔湾湖公园没有机动车、自行车,孩童可以在一定区域内走动。此种公共空间类似小时候的骑楼,重新让社区居民有类似的活动和相似的节奏。例如笔者的母亲会因在公园碰到之前邻居街坊时而高兴。原来的平房被拆除,同一块地转变为高层商品房小区,之前生活在西关的大部分邻里乡亲依然选择购买本来社区下属的商品房。虽然部分骑楼没有了,但荔湾湖公园和荔枝湾替代了一定的公共空间功能,强化了社区公共空间提供给居民的地方认同。

从一个代号转变为一条具有现代功能的市政道路,再转变成一个旅游吸引物。荔枝湾的功能化转变和景观化转变归根结底是城市化发展需求所导致的。在以经济建设为中心的时期,效率和速度可能是改造荔枝湾的首要考量因素;在大型事件(2010广州亚运会)的推动下,城市形象需要得到提升,景观化和名片化是荔枝湾再改造的目标。景观是人类社会意义的产物,也是社会意义的储存库(Cosgrove, 1998)。景观化不仅是政府符号化居民日常生活空间的过程,也是居民在旅游业引导下的身份重构幻想(陈景 等,2020)。政府主导的空间实践变迁重构了居民的空间具身感受与节奏感知。骑楼从实在到虚无,对笔者的日常生活意义的承载实是越发减少,荔枝湾从地方想象变为旅游吸引物,在更为实在的表象下,笔者感受到的是社区居民对旅游发展的好恶交织。

4.2 城市社区居民的日常生活节奏

身体是时间的节拍器,能感知日常生活的节奏,例如速度、频率和持续性,人们的通勤时间、工作时间、休息时间、步行、睡觉甚至是心跳和呼吸都是身体参与日常生活的韵律。下文将呈现城市发展与社区旅游开发过程中的社区居民的生活节奏是如何改变的,这里的节奏指重复的身体经验,例如通勤;也包含休息与停顿。城市中心向东迁移、工作地点与居住地的距离变大、西关公共空间的景观化转变等,城市化与旅游化的空间变迁都影响着西关社区居民个体的工作节奏与休闲节奏。为适应空间的变化,传统社区居民在生活节奏上针对工作和休闲有不同的协商策略。在工作方面,有的居民为适应空间的变化会改变身体的节奏,例如接受长时间通勤的疲惫感与较晚的晚饭进餐时间;但更多的居民会通过改变自己空间的位置,以保持与身体节奏和谐的生活节奏,如迁出位于城市西面的传统社区到更接近工作地点的位置居住。在休闲方面,有的居民的休闲节奏会因为游客的到来,以及公共空间的景观化而产生改变,例如,在自身进行旅游休闲时,充分使用社区旅游带来的景观化休闲空间。另外,在游客高峰,社区居民会因逃避游客及其产生的公共空间拥挤,暂停日常休闲的节奏。列斐伏尔的节奏分析认为城市空间与城市的节奏是相互投射的关系,下文将从历时性的城市发展更新角度,呈现社区居民的工作节奏、休闲节奏变化。

4.2.1 城市发展与居民工作节奏的变化:为什么我们不在西关居住?为什么晚餐这么晚? 本文的第一个“顿悟”来自笔者的居住地与工作节奏与同辈人有所差别,从而使笔者反思观察。好几位同学与一起长大的好友曾表达一种无法再继续在西关社区居住的无奈,而由于工作性质和家庭原因笔者回归到西关居住。作为一名高校教师,笔者的工作时间比较灵活。在不需要坐班的工作日,可以流动办公,所以会选择在家附近的图书馆或咖啡馆办公,中午会去运动或者休息一下,下午多数在家工作一会儿再去接小孩放学。由于家、图书馆、咖啡馆、瑜伽馆和小孩学校都在步行15 min 内的距离,日常活动多以步行或骑自行车完成。地理尺度较短的距离让日常生活各环节与身体节奏更为匹配,受到社会节奏的约束更少。有一天笔者跟搬离西关社区的好友在谈及生活节奏时,发现他们大都有一种无法继续在西关社区居住的无奈,这正是进行本研究的最大“顿悟”。

笔者问从小一起长大但已搬到海珠区居住的陆婷(化名)④匿名处理,1986年生,女性。:“为什么你不回来荔湾住?”陆婷回答:“荔湾区的新房子很贵,买不起;旧房子又怕淹水,网络信号也不好。最重要是,上班太远,通勤时间都不少”。细问之下得知,她上班地点在珠江新城,在广州的东部,西关地处城西,每天通勤的时间成本很高,不论搭乘何种交通工具通勤路上都很拥堵。后来笔者又问了一下身边同龄人,他们表示每天固定的通勤让他们更愿意选择工作地点附近的地方居住。对话中不免有一些抱怨,比较常见的回答是:“我们又不像你,你是不会明白每天上班(通勤)的痛苦”。

他们的日常生活节奏究竟为什么与笔者有所差异?为什么他们不愿意适应西关的慢节奏生活?当人们的生活节奏不再随心所欲,不能按照自己身体的节奏安排生活、休息,甚至心跳和呼吸都受到城市生活发展的规限,他们的时间便不再是纯粹的身体时间,而是社会时间。城市发展的区域不平衡性让传统社区无法容纳新的业态,部分住在西关的年轻人在新的城市中心就业,例如珠江新城、知识城等地处广州东面的区域。通勤距离和时间的长短让许多年轻一辈的社区居民迁出传统社区。年轻劳动力的流失使传统社区的老龄化问题凸显、社区消费水平下降、业态无法更新。每当有人羡慕在西关社区生活的居民,认为该地节奏慢、物价低、小店林立,笔者都会感到一阵唏嘘,这些看起来美好的慢节奏生活的背后,却使传统社区无法与广州年轻工作人群的生活节奏相匹配。

第二个顿悟是来源于笔者父亲对笔者先生的抱怨,他不解地问为什么笔者先生每天都这么晚才能到家吃饭,这代表了代际间对生活节奏的认知和理解的不同。以前,父辈的晚餐多数在晚上6:00 开始,现在我们至少7:30 才开始晚餐。因为距离原因,笔者先生通勤的时间约1 h,需在晚高峰乘坐地铁从城市东部返回西部。此外,现在很多企业不能保证准时下班,这也是归家时间晚的原因之一。由此触发笔者对比孩童时代时父母亲与我们这一辈的日常生活节奏。笔者父母是荔湾区的公职人员,笔者上的幼儿园是母亲单位附属的幼儿园,不但离她的单位很近,接送时间还与她上下班时间相匹配,所以他们上下班路上就能接送笔者。当笔者读小学时,由于家与小学之间只有5 min 的步行距离,家里人自然也就放心让笔者独立上学放学。届时,父母依旧保持早上8:00上班,下午5:30下班的工作日节奏。下班后买菜做饭,饭后还可以带笔者到少年宫学轮滑。然而,现在西关社区里的双职工家庭,幼儿园孩子多数是祖辈接送,因为他们父母的工作地点与家之间的距离以及工作时间并不能匹配孩子们的上下课节奏。

代际间生活节奏的差异反映了近20年广州城市区域发展与企业工作时间的变化。父母一辈成长和工作大多都在一个区内,70、80年代的广州城市地理范围并没有现在大,他们认为广州市区是一个步行或骑自行车就能通达的区域。父辈以前通勤的时间约是10 min,通勤方式一般为走路或骑自行车。较为紧凑而完备的生活设施,使他们在社区内便能解决生活所需,步行和骑车令他们的生活节奏更具自主性,他们的生活节奏是规律而缓慢的,工作时间之外有充分的休闲时间。在他们看来,工作与休闲时间较为均衡的生活节奏,才是和身体所协调的节奏。年轻一辈的通勤节奏受到城市空间拓展、公共交通系统和企业制度的调节,变得更加不可控,时快时慢,时而与身体和谐(准时上下班、松弛有度),时而与身体不协调(过度加班、拥挤的通勤交通)。笔者身边很多同辈的打工人,身体已经内化出与生活、休闲不协调的社会节奏,例如普遍较晚的晚餐时间以及较长的通勤时间。社会不断追求速度与效率最大化,理性化的计算逐渐入侵日常生活,导致时间分裂为生命时间和社会劳动时间。在大城市的日常生活中,生产理性与效率挤兑了自然循环的节奏,控制了人们身体的节奏。要么人们在空间中妥协,住在离工作场所更近的地方;要么人们就在身体节奏上妥协,吃更晚的晚饭。

4.2.2 城市发展与居民的休闲节奏变化:为什么我们不能再在一起玩耍? 随着工作时间与通勤时间的增加,居民的休闲时间被挤压,休闲节奏不同步的邻里之间关系走向疏远。小时候,笔者很喜欢在外婆家玩,她会带笔者去附近的荔湾湖公园喝早茶、骑自行车,还会给笔者买零食。每天下午她都会到邻居家打麻将,当时只有4、5岁的笔者,在邻居家门前与其他小朋友在街道上玩耍,例如跳绳、追逐游戏。以前住在逢源路的邻居,外婆都认识,根本不用担心孩童走丢或者被拐带。印象最深刻的是,以前一到夏天,很多家庭都会把自家的餐桌摆到街道上,在户外吃晚饭,家里室内空间狭窄,人口较多的大家庭吃饭相对拥挤,广州夏天非常闷热,所以外婆和舅舅他们都会在人行道上吃晚饭。经过的邻居或被邀请一同用餐,或者饭后坐下来喝茶聊天。

过去居民个体休闲时间的重叠在公共空间中营造了和谐的邻里关系,西关社区的邻里多数都在荔湾区内上班,工作后的休闲时间相对稳定。由于通勤时间短,加上广州夏天日落的时间比较晚,借着夕阳,吹着街道上的微风,大家傍晚差不多时间就能吃饭,饭后能聚在街道上喝茶聊天。每个个体的节奏在空间尺度较小的城市内部较为相似,社区居民上下班和休闲的节奏也有所重叠。相似的慢节奏和谐地融合,邻里间个体交往频繁,情感联系密切。

城市区域的扩大与企业多样化让城市发展充满活力,但也改变了传统社区居民的生活节奏,休闲节奏趋向个体化和区隔化。例如笔者的先生,其通勤时间有1个多小时,到家吃晚饭已经是晚上7:30左右,所以其工作日的休闲时间多数是饭后,而且基本只能在家。笔者的工作时间比较灵活,因而休闲节奏也相对地比较灵活。孩子还在读幼儿园时,他放学后,笔者会带他到附近的荔湾湖公园散步骑车。公园里虽然有很多一起“遛娃”的妈妈或者长辈,但似乎没有了以前那种出门见到熟人打招呼的感觉。可能笔者熟悉的同龄人都已不在这个社区生活。有时候,笔者会和母亲一起带儿子到公园散步,由于公园里遛娃的还是以祖辈居多,母亲还是能认出很多当时的邻居。虽然这些邻居现在都和母亲一样还居住在西关社区,但已经搬进了多楼层的商品房住宅小区,邻里间共享的休闲时间多数发生在公园而不是之前的社区街道,这与前文所述骑楼的改变也有直接的关系。

工作时间与休闲时间受到城市发展与现代工作的影响而产生了变化。在传统社区中,父母辈个体的休闲时间是重叠的,社区的公共空间促进了社区中个体的休闲交往,强化了社会关系联结,个体内部节奏与外部社会节奏是和谐共振的。但年轻一辈的休闲时间变得个体化与区隔化,身体节奏虽然能适应社会工作节奏的需求,但却无法与社区其他成员产生共振。

4.2.3 旅游景观化后的居民生活节奏协商:为什么节假日看到不到本地居民? 西关社区的旅游发展为社区居民提供了更大的公共空间,提升了居民休闲空间的可进入性。但荔枝湾转变为旅游吸引物后,居民和游客之间存在空间与休闲节奏上的协商。居民的休闲节奏因为游客的进入而被打断、中止。

在周末,当地居民通常不会去荔枝湾。因为这段时间是游客最多的时段,无论是景区内部的街道,还是附近的咖啡馆与小吃店,都随处可见游客的身影。拥挤的公共空间会让笔者感到不适,所以躲避是笔者的策略。正如前文所述,由于笔者的工作时间比较灵活,工作日有时会去荔枝湾的咖啡馆工作,或者午后会带孩子到荔湾湖公园和荔枝湾上散步。即使有时候也很想与家人周末一起在附近公园散步、喝早茶,但拥挤的人群总让我们望而却步。因此,居民可能周末时会选择不在社区内进行休闲活动。当地社区居民与游客在空间上的协商,同时也是节奏上的协商。在社区进行休闲活动的时间可能会被调整到周中及其他“旅游淡季”,也可能被直接取消。对于居民而言,这样的休闲节奏与社会劳动时间并不协调,同时,家庭成员之间的休闲节奏也可能因此不能同步。我们并没有经历Doxey(1975)研究中社区居民对游客好奇—愤怒的过程。我们并不好奇,但有些无奈。居民预设的公共空间应该是休闲的、不吵闹的。休闲的节奏应该同居民的身体节奏与社会节奏相匹配,而不是适应游客的节奏。政府主体将社区景观化并进行旅游推广后,拥挤吵杂的环境便一直令居民感到不适。后来居民找到了一个适应游客周末到来的节奏,协商之下,居民用逃避的策略应对游客的涌入。社区居民在社区旅游发展中承担着重要的角色。但与乡村地区的社区旅游发展有所区别的是,大城市中旅游社区居民并不以旅游参与作为主要的生计方式,他们的日常生活节奏更多是为了适应社会劳动节奏与身体节奏。西关社区多数社区居民的休闲时间与游客到来的时间重叠,居民在本社区内的休闲节奏被打断、中止,荔枝湾与恩宁路等社区旅游吸引物没法在居民日常生活中形成连续的“存在”,这些景观对于部分社区居民而言是异化的。休闲公共空间的让渡与休闲节奏的中止也是城市社区旅游对社区居民的重要影响之一。

5 结论与讨论

5.1 城市化与景观化促成了“呈现”的传统社区,置换了社区日常生活意义的“存在”

借助节奏分析的理论与自我民族志的研究方法,本研究从内部视角反思传统社区日常生活在社会结构性力量下的变化。传统社区中部分空间逐渐脱离了以居民为主体的日常生活,服务于城市发展与旅游发展,导致传统社区的日常生活在空间和时间维度上被一定程度异化。日渐远离居民日常生活的空间实践制造了“呈现”(the present),根据节奏分析,这些呈现是居民日常生活的拟像与片段,失去了社区居民的主体性、时间性与整体性。长期来看,承载居民日常生活意义的“存在”被城市更新与社区旅游等结构化力量逐渐挤出。西关社区的骑楼和荔枝湾从日常生活功能转变为市政功能,再变为景观功能。居民的身体经验、节奏韵律、空间实践均脱离了这些物质空间。对于游客而言,失去居民日常生活的景观可能只是景点的复制品。对于居民而言,这些社区物质空间是工具理性与商品化的呈现。

5.2 传统社区居民身体被城市生产理性与旅游业的隐形节奏规训与统治

本研究透过展现传统社区居民代际间身体经验与生活节奏的差异,从个体身体经验反思传统社区日常生活的改变。研究发现,城市传统社区的个人身体的存在意义容易被忽略,特别是在大城市,身体演变为一种创造价值(工作)的工具,个体以此为前提调整日常生活节奏。大城市的生产理性与效率优先原则规训了居民的身体,挤兑了与自然循环相匹配的身体节奏,促使居民迁出传统社区。父辈个体间重叠的休闲时间与共享的社区空间产生共振,强化了社区的社会关系;但与80年代相比,现在西关社区年轻一辈的工作时间更长、通勤距离更远、休闲时间更为个体化,邻里间的休闲节奏不再同步,居民的具身节奏在城市发展与社区旅游两股结构力量下更为异化。个体化与不同步的休闲节奏弱化了传统社区的社会关系。社区旅游发展带来的休闲空间改变和调节了居民的休闲节奏,再一次压缩了社区居民在社区中的休闲时间。传统社区居民的具身节奏从与自然节奏和社区空间相协调的状态,转变为被城市生产理性与旅游业隐形节奏规训统治。

5.3 讨论

以往的研究较少将时间尺度较大的城市发展与琐碎的日常生活节奏结合进行分析,局内人的视角也较少被关注。本研究采取自我民族志作为方法,考察大都市城市化与居民日常生活变迁之关系,以局内人的视角叙述传统社区居民的空间具身体验与生活节奏变化。日常生活是社会生活与社会制度最深层次的连接处,生活节奏与生活空间的异化反映了现代化对人类日常生活的深刻影响。列斐伏尔用节拍器比喻人们的身体,呼吁更为批判的现代性反思。广州城市发展过程中,西关社区日渐空心化、居民生活节奏异化、传统建筑逐渐脱离日常生活,这样的社区在列斐伏尔看来是“存在的拟像”。稳定的空间肌理能不能为日常生活提供重复节奏的物质基础,承载传统社区的时间性?社区参与程度高的旅游规划能不能强化居民的地方认同,降低空心化?传统社区居民间同步的休闲节奏能否也有益于社区关系的纽带,拯救被异化的个体?对于大城市的传统社区来说,这些问题既重要又复杂。

自我民族志的研究方法与写作方式,能为大都市日常生活研究提供更具反思性(self-relflective)与唤起性(evocative) 的角度(Anderson et al.,2012),冀能为上述问题提供思路。具有反思性的自我叙述能在宏观的城市发展过程中展现个体连续的、变化的、更多层次的认知、想法、感受和价值观等,更好地连接居民个体日常生活与城市发展之关系;而唤起性的叙事则能从个体对自己日常生活的深层理解与诠释中达成与读者沟通的目的,使读者能对大都市传统社区居民的日常生活变化产生共鸣与移情。自我民族志的研究方法在城市更新与旅游研究中较少应用,社区居民的主体声音在城市更新与社区旅游中并不响亮。传统社区的日常生活形态是社区的活态文化。在城市发展过程中,人们期待一种城市更新策略能兼顾整体城市发展战略与社区居民日常生活;面对城市化和现代化发展的现实背景,社区居民可以既保证生存又保持自洽的日常生活,能拥有自如的生活空间和生活节奏。列斐伏尔提出的日常生活革命,呼吁人们再从自己身体出发思考当下的生活,寻找日常生活中的“美好”。