草书创作的诗性美

□ 朱雷刚

草书诗性美普遍表现在节奏美和形式美,二者构成了草书审美的基本范畴,也为草书艺术表现的拓展提供了可能。诗人艾里略说:“如此这般的诗,以致我们看不见所谓的诗,而注意的是诗所指示的东西。”草书的基础技术是用笔和草法,是很直观的存在,也是评定草书作品优劣的基本标准。然而,用笔的熟悉程度和草法技艺都可以靠长时间的学习来解决,故而属于“术”的层面。草书的技术之外更为重要的东西是什么呢?是一种抽象的或具有多重可能性的美,这与草书创作者的情感表达有关。因此,同样的技术、相近的节奏和形式也会展现出不同的美。

诗是无形的,而草书的笔触所留下的踪迹亦难以全面清晰寻绎,从某种程度上说它也具有“无形”的性质。既然“无形”,如何拓展?如艾里略所说:“一个造出新节奏的人,就是一个拓展了我们的感情并使它更为高明的人。”这里对前面的问题做出了回答,草书的节奏表达是每一位技巧合格的创作者都该具备的素质。当然,创造出草书的新节奏,对创作者来说则是具有极高难度的事业。如能在草书节奏上取得新的突破,即是对书法审美做出拓展,是极具价值的创造与贡献,与普通的创作具有明显的区别。

李泽厚在《美的历程》中说:在中国所有艺术门类中,诗歌和书法最为源远流长,历史悠久。书法和诗歌同在唐代到达了无可比拟的高峰,且书法与诗歌相辅而行,具有同一审美气质,亦是唐时艺术精神的集中体现,共同体现盛唐风貌的是草书,特别是狂草。大草中节奏强烈的作品称“狂草”,狂草能够“达其性情,形其哀乐”,具有中国特有的浪漫主义色彩。

古人常以酒作为草书创作的媒介。唐代韩愈在他的《送高闲上人序》里这样说:“张旭善草书,不治他技,喜怒窘穷,……有动于心,必于草书焉发之。观于物,见山水崖谷,鸟兽虫鱼,草木之花实,日月列星,风雨水火,雷霆霹雳,歌舞战斗,天地事物之变,可喜可愕,一寓于书,故旭之书变动犹鬼神,不可端倪,以此终其身而名后世。”如果将草书的“变动犹鬼神,不可端倪”视为原始思维,那么“喜怒、无聊,不平,有动于心,必于发之”的举动则明显具有儿童的自然天性,“见山水崖谷,鸟兽虫鱼,草木之花实”,草书如诗一般暗示着自然界的各种形象,情景交融,让人“唯观神采,不见字形”所以草书一定是诗性的、抽象的造型艺术。

初唐孙过庭强调草书抒情达性的艺术特点,并将草书与诗歌并行、与自然同美:“情动形言,取会风骚之意;阳舒阴惨,本乎天地之心。”《书谱》中“五乖”与“五合”暗合诗歌的创作状态,“五乖”“五合”归纳了书法创作中精神状态和创作情绪、创作环境、工具材料、创作欲望五个方面,也正是在诗歌创作时“心”“物”“境”的和谐统一,“得器不如得志”,“神融”才能“笔畅”。

开放的大唐,狂草是一道亮丽的风景。张旭、怀素为代表的狂草,如同李白诗歌的无所拘束,把悲欢喜怒痛快淋漓地倾注在笔墨之间。晚唐文宗向全国御封“张旭草书”“李白诗歌”和“裴旻剑舞”为大唐三绝,历史上第一次出现了诗歌、草书、舞蹈的三位一体,将中国抒情且抽象的“线性艺术”推上了丰满、自信的新高度。从艺术的规律来看,三者共同表达着诗人和草书创作者的性情,唐代诗人赞美狂草的诗歌,充分表达了诗书王国的魅力。

唐代草书诗歌,主要以张旭和怀素为描写对象,李颀在《赠张旭》中,有“皓首穷草隶,时称太湖精。露顶据胡床,长叫三五声。兴来洒素壁,挥笔如流星”之句。杜甫《饮中八仙歌》:“张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟。”任华《怀素上人草书歌》“古来草圣无不知,岂不知右军与献之,虽有壮丽之骨,恨无狂逸之姿。一颠一狂多意气,大叫一声起攘臂。”鲁收《怀素上人草书歌》:“有时兴酣发神机,抽毫点墨纵横挥。风声吼烈随手起,龙蛇迸落空壁飞。连拂数行势不绝,藤悬查蹙生奇节。划然放纵惊云涛,或时顿挫萦毫发。自言转腕无所拘,大笑羲之用阵图。狂来纸尽势不尽,投笔抗声连叫呼。信知鬼神助此道,墨池未尽书已好。”可见,唐代诗歌和草书相辅相成,都是“情性而为”。

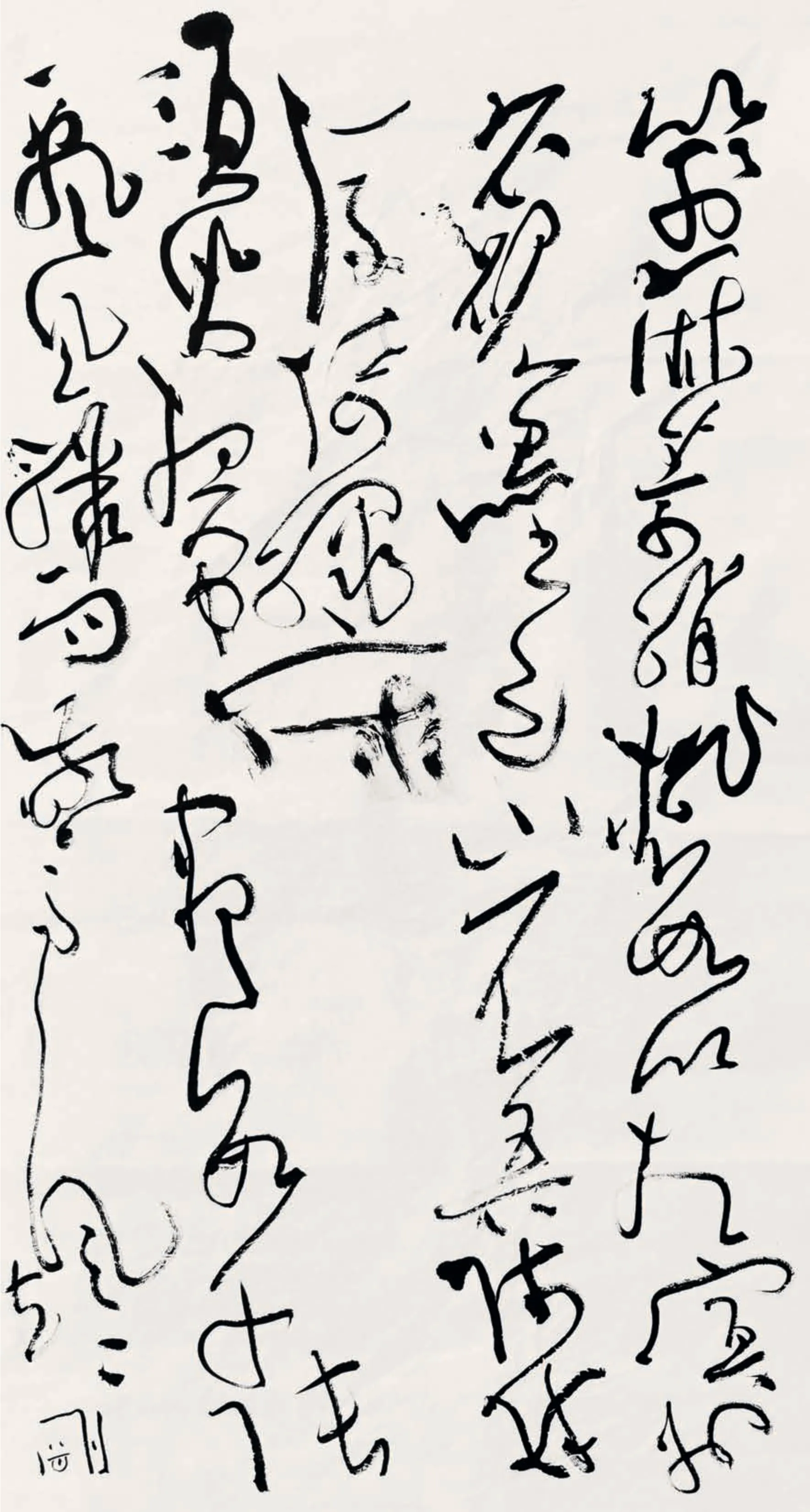

朱雷刚 节录李白《草书歌行》 纸本

诗可以描绘景色和抒发感情,诗可以让情和景交融,让观赏者不辨虚实。而诗性是没有动机的,甚至没有表现性的,诗性不等同于诗,它的显隐与诗也不完全同步,即诗性出现时创作者的诗可能并没有出现;诗已存在了,可能诗性还没有出现。

草书创作具有某种无秩序性,无秩序是心性的混乱吗?不是,是对经验的自然整合,整合需要情感的指示,情感指示是串起草书无秩序经验的绳。因为有迎合观众的潜意识存在,情感指示会在更多的时候趋向演绎,此时的草书创作者会将书写的行为和书写的痕迹由无秩序趋向有秩序,这是动态演绎的结果,当然这样的作品也已经是优秀的草书了。

草书创作者如果在情感指示时不趋向演绎,让无秩序继续无秩序,这时,诗性则有可能出现了。创作者的草书书写行为在诗性的指引下变的忘我,如王羲之兰亭序里写的:“虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。”不再去顾及静躁,只是自己、自足到情随事迁,哪怕是即将老去也欣然面对。同时,草书书写痕迹也会在诗性的指引下变的自由,“粉壁长廊数十间……满壁纵横千万字。”书写已达到了全然的自由。所以,草书诗性创作思维是指示和趋向的综合性思维,没有好坏之分,只有境界高低之别。

诗人艾里略又说:“这是这种韵律或节奏的整个合适的内容的发觉。莎士比亚的十四行诗并不仅是如此这般的一种格式或图形,而是一种思想感情的方式。”草书诗性创作思维若仅仅看做是一种格式那就失去了探寻创作的意义,我们应该去寻找诗性思维对草书创作思维的启示。

俄国诗人莱蒙托夫在一首诗中写道:当拉斐尔充满灵感,把圣母神圣的面容,以生动的画笔画完:惊叹自己技艺的精湛,他猝然倒在了画像前!……作为诗人也是这样:思想的火花刚一闪光,他便奋笔倾吐衷肠;……他内心的波澜渐渐平静,幻影也迅即飞逝而去!但长久地、长久地脑际还保存着最初的印象。这是一位诗人在想象一位画家的创作状态,没有太多的质疑,画家或诗人此时是被灵感萦绕,这是艺术家的共情,也是感应对方的前提。灵感或许可以用状态来替代,这些都是一种思想感情的方式,只有创作者自己来营造和运用。莱蒙托夫写拉斐尔,惊叹自己、猝然倒下;韩愈写张旭,有动于心,必于草书焉发之。多么让人感动,没有夸张的吹嘘,只有思想感情的触碰。

葡萄牙诗人佩索阿在一首诗中写道:“又一次我重见你,但是,啊,我再见不到我自己!贻我以永恒容貌的魔镜已碎,在每一片命定的碎片中我只看到一小片自己——一小片你,一小片我!”读到这里,笔者会把它当做对一件草书作品的精彩描述,先是五个字,而后两个字、一个字,突然八个字,还带有情绪的符号,逐渐字数增多,再增多,而后变少、变少,然后结束。这分明是一件草书作品书写节奏的全过程,仿佛是草书的点在纸面上击打,有一处或两处重墨稳稳地落在那里,长线条随着短线条的生发逐渐由慢到快的伸展开来,充满了生命力与力量!佩索阿一直不喜欢表现自己的诗作,可他的诗却最有力量,像点线面的交织,又像宇宙间的一件重器。

诗性思维使创作者把无力摆脱的程式化假想变为情感抒发,并试图让观赏者成为情感参与者。

草书有时像诗歌一样体现一种迷人的自由和表现力。草书创作者试图超越传统形式的局限寻找更广阔的创作语境或空间。而草书其实也具有安静的性格,甚至是忧郁的。与篆书、隶书、楷书三种正书书体的安静不同,正书的安静是常态化的慢条斯理,是从行动到入睡贯穿始终的自然安静,草书的安静是慵懒或者已然入着,清醒时的闷或安静则是不得已的,只有在真正允许的“自由”时才表现“自由”,而且是运动的“自由”。所以,诗歌和草书忧郁的气质极其相似。

克莱夫·贝尔曾说:“简化对整个艺术来说是不可缺少的。因为艺术家创造的是有意味的形式,而只有简化才能把有意味的东西从大量无意味的东西中提炼出来。”草书诞生之初就是对汉字的简化和提炼,后来逐渐成为了书法中艺术性最强的书体。诗性思维也是对艺术的高度概括和简化,这就是诗歌的魅力,也是诗歌成为最具艺术性的文学体裁的原因。

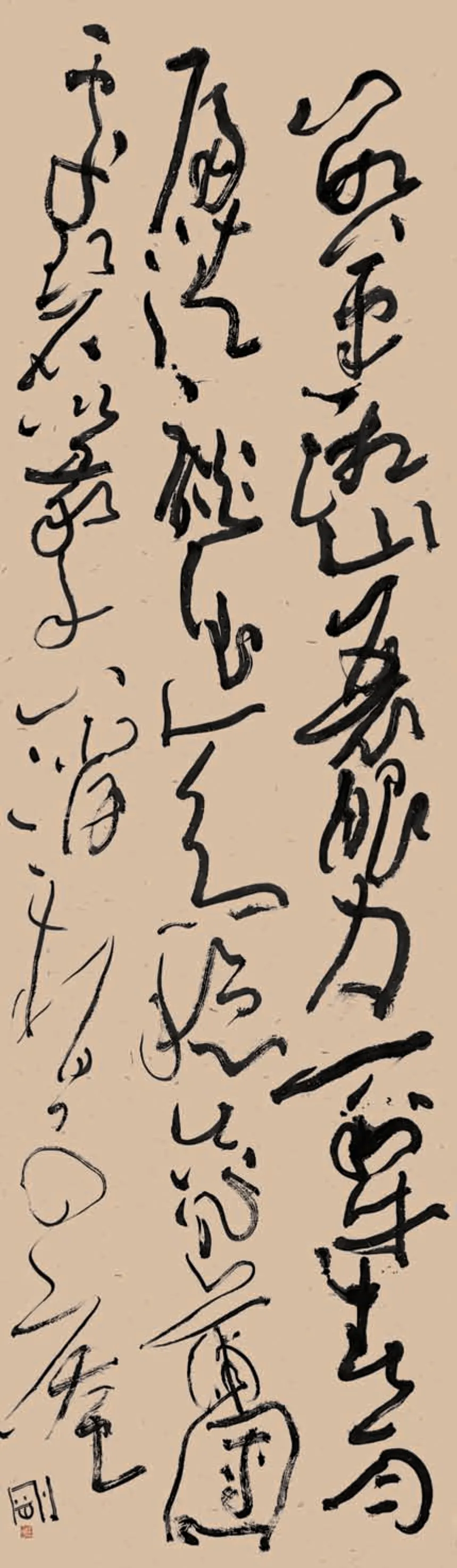

朱雷刚 释德洪《寄岳麓禅师三首·其一》 纸本

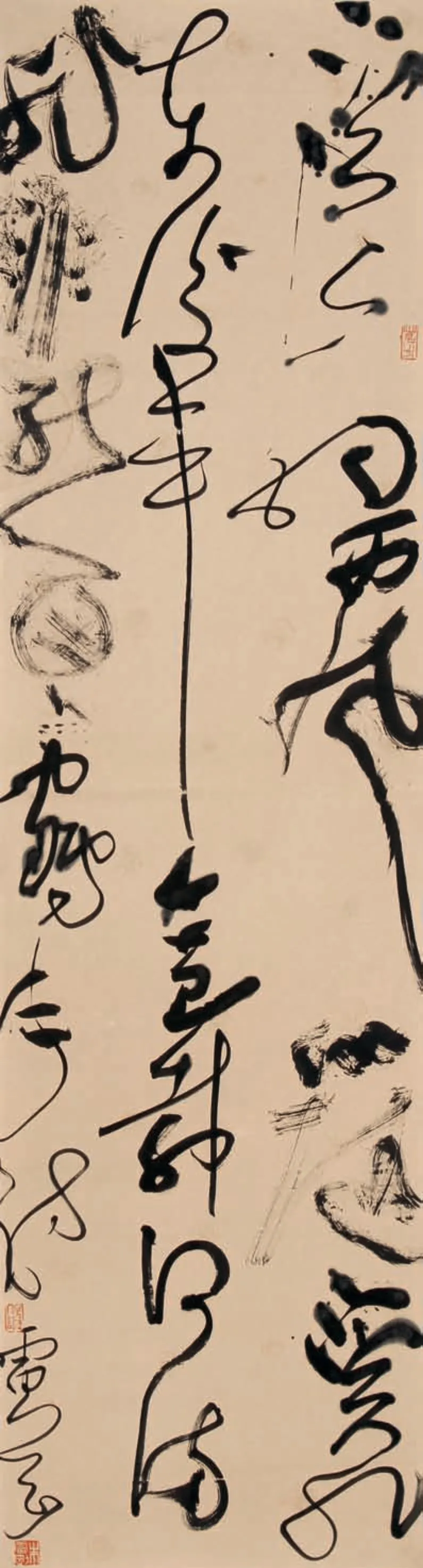

朱雷刚 丁鹤年《题长溪独钓图》 纸本

草书诗性创作思维是草书创作者保持鲜活艺术生命力的有效途径,保持草书的自觉,表现草书的直觉,探究草书的运行规律,真正做到为审美的拓展而努力,这时诗性就会存在,创作者也会因诗性的指引而找到自己的书写轨迹。