生态环境损害修复责任承担方式实证研究

梁增然,周 珂

(郑州大学 法学院,河南 郑州 450000)

中共中央办公厅、国务院办公厅在2015年出台《生态环境损害赔偿制度改革试点方案》,标志着生态环境损害赔偿诉讼试点工作的展开,在2017年颁布《生态环境损害赔偿制度改革方案》,确定省、市两级人民政府及其指定的相关部门的原告资格。同时将生态环境损害定义为,因污染环境、破坏生态的行为,引发环境要素和生物要素的不利改变,和生态系统功能的退化。修复责任最早以“修复生态环境”的表述出现在最高人民法院2019年发布的《最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定(试行)》(下文简称《若干规定》)中,随后在2020年发布的《中华人民共和国民法典》(下文简称《民法典》)中,以生态环境损害的首要民事责任形式予以规定。自2015年至今,学界对于生态环境损害赔偿诉讼和修复责任的理论研究相对充分,但其实践研究尚存不足。并且司法解释和政策文件中修复责任承担方式的规定,存在不完整或是不明确的问题,引发司法适用的混乱。因此,本文以生态环境损害赔偿诉讼中的修复责任承担方式为研究主题,以实证研究的方法进行分析,以期能够提供完善建议。

一、生态环境损害修复责任承担方式实践样态

此部分是对修复责任承担方式的司法案例予以梳理。确定标准,筛选有效案例,以样本案例为基础从多种角度对承担方式进行分析,为后文找寻问题,进行学理分析,提出完善建议奠定基础。

(一)修复责任承担方式的样本梳理

本文的样本案例以生态环境损害赔偿诉讼为基础,即案件范围是由省、市两级政府及其指定部门担任原告,以生态环境损害为由提起的诉讼。在“北大法宝”和“中国裁判文书网”上,以“生态环境损害”和“修复责任”为关键词,将案由限定为民事案由进行搜索,并将最高人民法院发布的典型案例列入筛选范围。截止到2023年5月20日,共搜集到163份案例,去除主体不适格,案件内容与修复责任无关以及案件重复等情况,筛选出有效判决书39份,裁定书22份,调解书2份,获得有效案例63份。

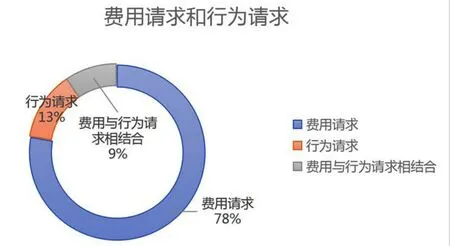

1.承担方式的诉讼请求中以费用请求为主

图1 费用请求与行为请求情况图

在原告的诉讼请求中,以责任人是否以具体的行为措施承担修复责任为标准,可以将其分为费用请求和行为请求两大类。在样本案例中,费用请求的数量最多,共有49件,所占比例为78%;行为请求数量最少,只有8件,所占比例仅为13%。此外,还有6份案例中的诉讼请求属于费用与行为相结合的情况。

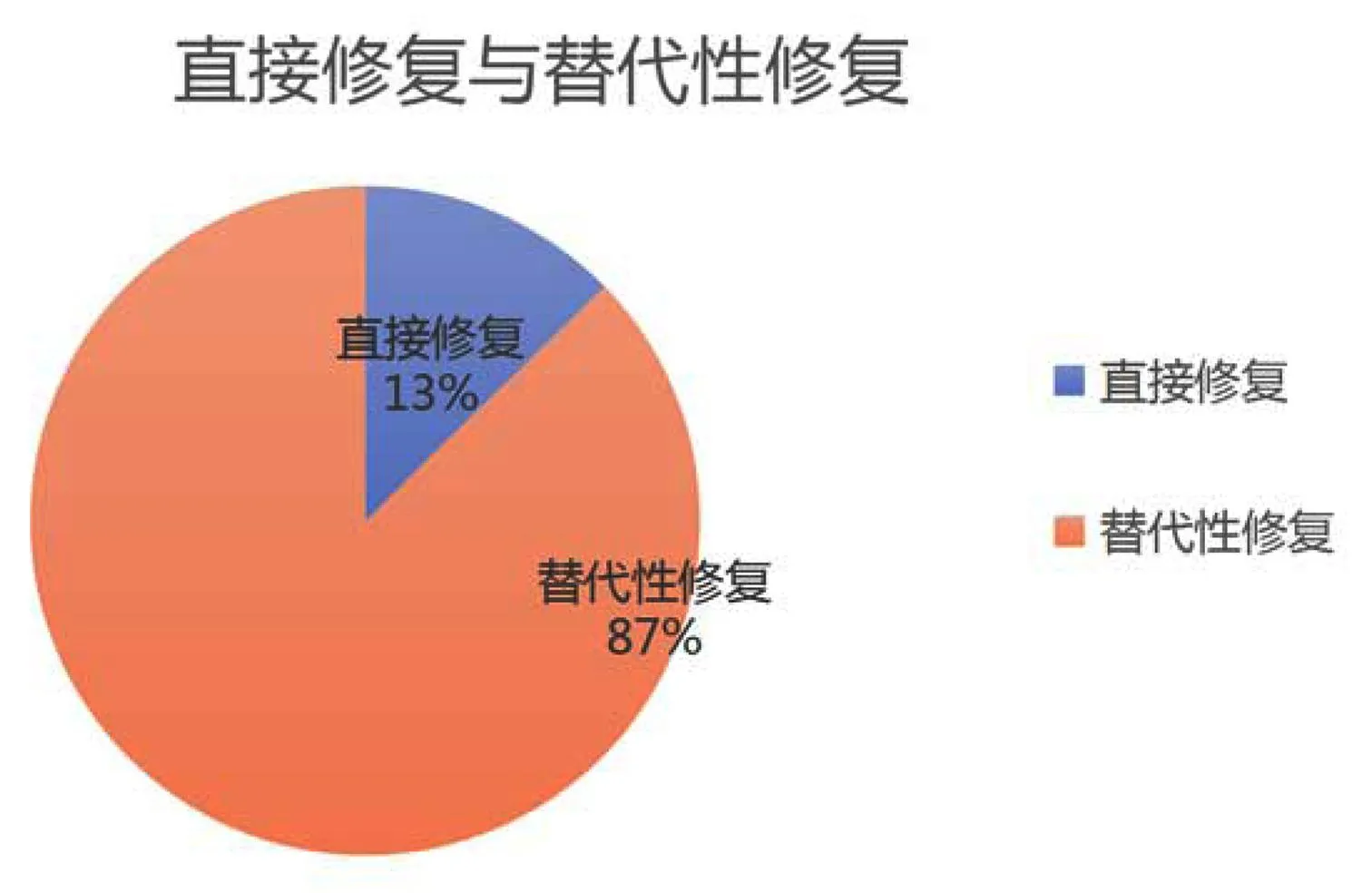

2.适用直接修复的比例较低

图2 直接修复与替代性修复情况图

在生态环境损害赔偿的案件中,以修复对象为标准,分为直接修复和替代性修复。依据《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《司法解释》)第二十条的规定,直接修复是责任人以恢复原状的方式对受损的生态环境直接进行修复,使生态环境恢复到损害发生前的状态和功能。替代性修复则是以同地区异地点、同功能异种类、同质量异数量、同价值异等级等方式,使生态环境恢复到受损害之前的功能、质量和价值[1](P297)。在这63份案例之中,只有8份案例属于直接修复的类型,占比仅为13%,有55份案例以替代性修复方式予以修复,占比高达87%。

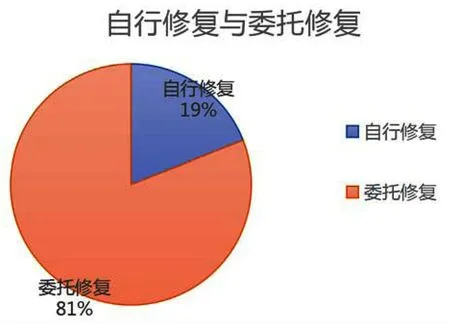

3.委托修复的适用率较高

图3 自行修复与委托修复情况图

自行修复与委托修复的分类标准在于修复责任的主体,由被告自行组织修复的被称为自行修复;委托修复则是指责任人因为生态修复的复杂性或者是受到刑事处罚等因素,无法直接进行修复工作,故委托他人实施的生态修复[2]。在本文搜集的案例中,多数案例选择了委托修复,共有51份,占比为81%;只有12份案例选择了自行修复,占比为19%。

(二)修复责任承担方式的特点

1.承担方式适用的单一化

基于生态环境的内部复杂性和生态环境公共利益性,在对受损生态环境予以修复的过程中,其承担方式应尽可能的多样化。但就本文搜集的案例分析得知,法官在判令责任人承担修复责任时,往往指定一种承担方式作为修复受损生态环境的手段,即承担方式在司法适用中,呈现单一化的特点。

例如,在“辽源市自然资源局与辽源市人民检察院、潘洪滨侵权责任纠纷”(1)吉林省辽源市中级人民法院(2021)吉04民初110号民事判决书。一案中,法官只是判令被告以补植复绿这一种方式修复受损的生态环境。法院在修复受损环境时,未选用多种承担方式,而是以单一的承担方式予以修复,体现了承担方式在适用中的单一化倾向。

2.修复难度较低的案件多适用自行修复

因为自行修复具有直接性、手段的便利性、结果易实现性的特征,在责任实现的方式中,也是最便捷最直观的一种修复方式。因此,责任人能够以自行修复的方式对受损环境予以修复的前提是生态环境损害较轻,修复难度较低。

例如,在“新化县林业局、刘让忠生态环境损害赔偿纠纷”(2)湖南省新化县人民法院(2022)湘1322民特30号民事裁定书。一案中,法院和新化县林业局允许刘让忠以自行修复的方式承担修复责任,一方面是因为其行为造成的生态环境损害较轻,转化为生态修复费用约为25480元,另一方面是该修复过程难度较低。因此,法院会依据修复难度不同,选用不同的承担方式。在修复难度较低的案件中,法院常指定被告以自行修复的方式承担修复责任。

3.涉及多环境要素的案件常选用修复费用

生态环境损害具有复杂性和长期潜伏性的特点,致使生态环境损害的修复是一项十分艰巨且技术性极强的工作[3]。在司法实践中,当一个案件同时涉及多个环境要素时,法院通常判令责任人以生态环境修复费用的方式承担修复责任。

例如,在“济南市钢城区人民政府、山东兄弟再生资源有限公司民事纠纷案”(3)山东省济南市中级人民法院(2021)鲁01民初1557号民事判决书。中,被告的污染破坏行为涉及大气、水和土壤三种环境要素,法院判令被告以承担修复费用的方式承担修复责任,其原因主要是修复工程涉及多个环境要素,修复工作的复杂性和专业性要求较高。因此当案件的生态损害涉及多个环境要素时,法院基于修复效果等因素的考虑,多判令被告以承担修复费用的方式履行修复责任。

二、生态环境损害修复责任承担方式司法适用中的问题

前文以63份样本案例为例,简述修复责任承担方式的表现与特点。本部分在具体分析承担方式适用情况的基础上,总结其现阶段存在的问题。

(一)修复目标不明确

修复目标,即受损生态环境修复程度的定位,是恢复受损生态环境功能的一项技术性规范[4]。明确且合理的修复目标是落实生态修复责任的前提,制约着承担方式的正确选择。司法实践中,修复目标的不明确分为两种情形。一种是将修复至基线状态[5]作为修复目标。这一目标看似清晰明确,但因生态环境受损前状态的难以确定使之可操作性大打折扣,且该情形是混淆修复责任和恢复原状的表现。而另一种情形则是忽视修复目标,直接笼统地判令被告承担修复责任。

首先是将基线状态作为修复目标。在此以“绍兴市生态环境局、浙江嘉业化工有限公司、王光祥环境污染责任纠纷”(4)浙江省绍兴市中级人民法院(2020)浙06民初172号民事判决书。一案为例。本案中,法官判令两被告将“受污染损害的地下水生态环境及其生态系恢复至原址未发生污染前的基线水平”。其次是没有具体修复目标,笼统地判决。在“保定市生态环境局与刘素兰环境污染责任纠纷案”(5)河北省保定市中级人民法院(2020)冀06民初81号民事判决书。中,法院只是判令被告承担修复责任,没有提及任何修复目标。不论是将修复目标简单定为基线状态或是笼统的判令被告承担修复责任,均是缺乏明确修复目标的表现,这一问题不仅会阻碍法官选择合适高效的修复责任承担方式,还将影响修复责任的履行。

(二)承担方式适用错位

承担方式的适用错位主要是指修复费用在实践中常优先于修复行为予以适用。在生态环境损害的案件中,原告在诉讼请求中提出的涉及生态修复的请求大致可以分为行为请求和费用请求两类[6]。但根据《民法典》第1234条和《若干规定》第12条的规定,费用请求是在责任人在期限内未修复或者是不履行修复义务时的第二选择。换言之,修复费用这一承担方式是在责任人的能力无法满足修复需求或是不具备修复意愿时,为了履行其修复责任的无奈之举[7]。但在司法实践中,不仅原告常以修复费用作为其首要诉求,法官也常判令被告以支付修复费用的方式承担其修复责任。

在“天津市津南区生态环境局与王连升、王玉华侵权责任纠纷”(6)天津市第二中级人民法院(2019)津02民初767号民事判决书。一案中,原告忽视以生态修复行为对受损环境进行修复的可能,而是直接请求被告以支付修复费用的方式承担修复责任,出现请求错位的情况。承担方式的适用错位这一问题,极有可能导致责任人短期内需承担巨额费用,超出其承担能力,使得判决成为一纸空文,不利于生态环境的及时修复。而修复费用的越位适用将引发诸多问题,例如费用数额确定难,修复成本高,判决难以执行等。

(三)修复责任表述混乱

修复责任表述的混乱,主要体现在对修复责任的名称表述不清,存在与其他责任名称混用的情形。法院在判令责任人承担修复责任时,并非以明确的语句使责任人能够清楚地知道其承担的是修复责任,而是以模糊的词语进行表述。修复责任表述的混乱,使得在判断责任人应承担的责任性质时,需结合全案分析,但这极有可能造成责任性质的判断错误,从而导致无法选择最佳的承担方式。

修复责任与其他责任名称混用的情形,主要存在于修复责任与赔偿损失责任之间。无论是在起诉请求还是在法院判决中,均存在二者的混用。其中,涉及生态环境修复费用时,该现象尤为突出。例如,在“重庆市南川区林业局诉李成冬生态环境损害赔偿纠纷案”(7)重庆市第三中级人民法院(2019)渝03民初17号民事判决书。中,不论是在诉讼请求还是在最终判决中,被告支付的均为生态环境损害费用,但根据判决书的具体内容分析,支付生态环境损害费用具有修复责任的内涵。

(四)替代性修复适用标准不统一

替代性修复的适用标准不统一问题可以分为客观不能和主观不能两种情况。在客观不能的情况中。替代性修复的适用的分歧点在于是否需要以受损环境具有可修复性为前提。主观不能的情况则是指责任人不具有修复能力。而替代性修复适用标准的不统一,使得支付修复费用这一承担方式在生态环境损害赔偿案件中占据主要地位,责任人易产生“一赔了之”的想法。

首先是客观不能的情况。以“重庆市南川区生态环境局与重庆市南川区吹风岭农业发展有限责任公司侵权责任纠纷”(8)重庆市第三中级人民法院(2019)渝03民初2790号民事判决书。一案为例,法院在被告行为已造成永久性损害的情形下,受损环境不具有可修复性时,仍允许其通过替代性修复的方式承担修复责任。而在“重庆市人民政府、重庆两江志愿服务发展中心诉重庆藏金阁物业管理有限公司、重庆首旭环保科技有限公司水污染责任纠纷”(9)重庆市第一中级人民法院(2017)渝01民初773号民事判决书。一案,法院允许其以替代性修复方式承担修复责任的前提是被告行为未造成永久性损害,受损环境存在可修复性。其次是主观不能的情况。如“濮阳市人民政府与聊城德丰化工有限公司环境污染责任纠纷”(10)参见河南省濮阳市中级人民法院(2020)豫09民初9号民事判决书。一案中,法院认为巨大的修复资金投入将会给被告的运转带来困难,允许其通过技术改造和环保硬件改造的行为折抵部分修复费用。替代性修复标准的不统一,极易造成修复费用的优先适用,间接引发承担方式的适用错位问题,违背生态环境修复责任的制定初衷。

三、生态环境损害修复责任承担方式的学理分析

修复责任承担方式的进一步发展和完善要求正确认识其学理内涵。因此,对修复责任承担方式予以学理分析,是提出针对性对策,推动承担方式发展和完善的重要条件。

(一)生态修复的内核——生态服务功能

引发司法实践中修复目标不清晰的原因,表面上是片面地将修复责任等同于恢复原状,其内在原因是对生态修复的内核认识错误。生态修复具有广义和狭义两种不同的解释。广义的生态修复指是自然系统与社会系统的综合修复过程。即在自然修复的同时,各主体以资源的合理分配为参与手段,从社会维护社会系统平衡的角度出发,运用社会科学的方法[8],修复因自然环境损害而造成的社会经济发展不平衡状态[7]。狭义的生态修复则是单指自然系统的修复。

目前司法实践中常采用狭义说,认为生态修复主要是指自然系统的修复。例如在《民法典》中,生态修复的适用范围是遭受损害的生态环境。并且,不论是广义说或是狭义说,均是强调对生态系统和功能的修复,即生态修复的内核是对生态服务功能的修复。由于基线状态是指将生态环境及其生态服务功能恢复至未受损害前的状态,这一说法将恢复原状包含其中,若是简单地将其作为修复目标,容易使人产生修复目标是以恢复原状为依据的错误认识,且与生态修复的内核不符。加上生态系统处于不断的物质循环、能量流动、信息传递过程中[9],以及生态领域的特殊性,损害一旦完成便会留下永久印记,无法恢复至原来的状态,生态系统的表征无法复原,即生态环境无法恢复至损害发生前的状态。换言之,在生态修复领域,不存在恢复原状的可能,能够修复的有且仅有生态系统及其功能。因此,在正确认识生态修复内涵的基础上,基线状态的定义应当修改为污染环境、破坏生态行为未发生时,生态服务功能的状态,删去生态环境,既能明确修复目标,又能避免修复责任与恢复原状混淆。

(二)修复责任的属性——行为责任

不仅实践中,存在费用请求优先于行为请求适用的问题,在规范层面,费用请求和行为请求的优先性亦存在分歧。《司法解释》第20条第2款,允许直接判令责任人承担修复费用,这与《民法典》第1234条将修复费用定位于第二诉求相冲突。产生这一冲突的原因实质上是对修复责任的属性存在认知不充分或是理解错误,疏于考虑修复目的,仅对修复责任予以机械化的解读。

修复责任是一种行为责任。而行为请求之所以应当被优先适用,是因为现代生态环境救济体系以生态环境修复为中心,因此只要具备修复的可能性,生态环境修复行为责任就应当被优先选择[10]。首先,就生态修复的内容而言,不论是修复责任的广义解释还是狭义解释,均认同修复责任是责任人因其行为导致自然生态系统的生态功能失衡,需要承担采取必要措施使其修复的一种法律责任[11]。因此,修复责任具有行为属性。其次,修复责任是由恢复原状发展而来,而恢复原状本质上是要求行为人将受损坏的物恢复至原本状态,是一种行为责任[12]。而修复责任作为恢复原状在生态领域内的延伸表达,也具有行为属性。最后,从修复费用的本质出发,修复费用是因为行为人不具备修复能力或者不存在修复可能时,责任人因其侵权行为承担责任而设置的一种特殊承担方式。因此,修复费用虽然具有赔偿损失责任的外衣和经济责任的表现形式,但就其内容和本质而言,其应属于修复责任,具有行为责任的属性。所以,在请求责任人承担修复责任时,行为请求应当优先适用。

(三)生态环境修复费用的性质——修复责任

根据《若干规定》第12条和第13条的内容,修复责任与赔偿损失责任的区分标准是受损生态环境能否修复,而非责任承担的形式。目前,两者的争议点主要是生态环境修复费用的归属问题。

尽管《民法典》将“生态环境修复费用”归为第1235条规定的赔偿损失责任这一范畴。但就其本质而言,生态环境修复费用更应归结为修复责任的一种承担方式。其理由如下:首先,修复生态环境费用是指行为人在自己未能在合理期限内修复时,应当支付的由他人代为修复的费用,它充其量就是修复生态环境成本的一种体现[13],其目的与赔偿损失责任的赔偿内涵相距甚远;其次,若将修复费用简单地归于赔偿损失责任的范畴,则责任人支付修复费用之时,便是其修复义务完结之时。如果最终的修复费用高于受损金额,该差额将由权利人独自承担,此时责任人承担的责任远小于其损害后果,容易增加权利人的责任负担[14]。虽然生态修复费用属于金钱履行的方式,具有经济责任的外在表现,但其更符合修复责任的内在本质[15]。综上,生态环境修复费用应归于修复责任之列,而非赔偿损失责任的范畴。

(四)替代性修复的适用限度——非永久性损害

司法实践中替代性修复标准不统一中,客观不能的两种情形分歧点主要在于受损环境的可修复性,这一问题的本质是对永久性损害能否被纳入替代性修复的认识不同。替代性修复的本质是指存在某种环境环境要素被破坏且处于无法修复的状态时,能够以补偿其他环境要素的生态功能的方式,实现受损生态区域内的生态功能的整体平衡[16]。替代性修复的等价性要求其应具有在最低程度上弥补受损害部分所对应的生态功能,即适用替代性修复需要满足损害具有修复的可能以及生态功能具有修复的必要性的要求。

“永久性损害”与替代性修复的本质存在冲突。永久性损害是指,由于生态环境的损害,致使其彻底失去为公众提供生态系统功能的能力[5]。若是强行将永久性损害纳入替代性修复的适用范畴中,难以满足替代性修复本质对于弥补修复生态功能的要求。将造成永久性损害的情形归于替代性修复的适用范围,其原因在于误认为替代性修复具有赔偿损失的特征[17]。从修复目标的角度出发,修复责任的一项重要目的是修复生态功能[18]。因此,替代性修复的本质要求其应在受损环境具有修复可能和生态功能具有修复必要性的前提下适用。而在发生永久性损害时,该生态功能已经灭失,无法补救,不具备修复的必要性和可行性,此时适用替代性修复已于事无补。因此永久性损害不应涵盖于替代性修复的范围内。

四、生态环境损害修复责任承担方式的完善建议

前文在总结修复责任承担方式的现状和特点的基础上,简述其现存的问题,并对其进行学理分析。在此尝试提出完善建议,便于承担方式的正确选择和适用。

(一)以强制性生态环境质量标准为依托,制定切实可行的修复目标

生态环境是一个有机整体,因此在确定生态修复目标时,应当立足于整体、把握全局,从生态利益的角度出发,选择最合适的生态修复方案,以实现生态修复的长远目标[13]。生态修复目标作为一种技术性规范,技术上的可行性应当是第一个考虑因素。而修复至基准状态是生态修复的一种理想状态,且生态修复的内涵强调的是修复生态系统及其服务功能,使其具备原有的利用价值。因此修复目标应当在符合强制性生态环境质量标准的基础上,将污染地区的未来规划用途,受影响地区的公众诉求和当前的技术条件与修复成为作为相关因素予以考虑[19]。因修复目标需具体化,所以可直接将其定位于某类环境质量标准,如“地表水第Ⅲ类水标准”。在缺乏环境质量标准时,应以案件为基础,综合确定修复目标,例如,“补种树木的成活率应达到85%”。

此外,为增强修复目标的可行性,在确定具体修复目标后,可根据损害情况及责任人的综合实力,制定阶段性修复目标。将总体修复目标拆分为多个阶段性目标,一方面利于法官正确选择承担方式,便于责任人修复工作的开展。另一方面有助于监管机构的监督和管理,及时解决修复过程中存在的问题。明确的修复目标,利于制定详实、具体的修复方案,选择合适的承担方式,妥善安排修复进程,增强修复工作的可操作性。

(二)以修复行为为原则,理清承担方式的适用顺序

修复责任的承担机制应当以修复行为为原则,以修复费用为补充。法院判决责任人以行为方式对受损环境进行修复,能够及时有效地实现生态修复的目的。而修复费用应在责任人在合理期限内不履行修复义务或不具备修复能力的前提下予以适用[20]。此外,法院适用生态环境修复费用的目的并非追求金钱赔偿,而是为了保证有充足的资金修复受损害的生态环境,从本质上看,其首要目标仍然是修复受损环境[21]。

在承担方式的适用顺序中,应当优先适用直接修复,谨慎选用替代性修复。之所以优先适用直接修复,一方面是因为这种承担方式能够使责任人意识到生态环境的脆弱性和生态保护的重要性。且责任人以自身行为修复受损害的生态环境,能够留有深刻印象,具有教育和惩戒作用。另一方面直接修复的适用可以避免责任人因高昂的修复费用或是修复方案产生争议。在替代性修复的适用上,应当秉持谨慎态度。替代性修复的适用对象应和受损对象之间应当存在关联性,如地理条件、受损害的环境要素、污染物质或是污染行为等因素应与被破坏的地区相同或相似。

(三)以修复责任内涵为基础,规范修复责任的表述

选择正确的修复责任承担方式需要以理清修复责任的内涵为基础,以避免出现表达混乱、责任选择错误的情况。正确认识修复责任的内涵,能够在规范修复责任表达和适用方面发挥指引作用。因此,本文从责任履行的角度出发,将修复责任的对象限定于自然系统之中,即生态修复应当是责任人以恢复失衡自然生态系统的生态功能为目的,采取必要的措施予以修复。明晰修复责任的内涵,重点是生态环境修复费用的归属问题。应当从生态环境修复费用的本质出发,判断其应属于修复责任,不能因其属于金钱给付,就笼统地将其归属于赔偿损失的范畴。而是应当探究费用本质,知悉其目的在于修复受损害的生态环境,并将其作为归于修复责任的重要依据。

不论是在原告的诉讼请求中或是法院的裁判文书中,均应避免修复责任的不规范表述。在表述修复责任时,应当选用明确清晰的,不具有歧义的词语。由于修复责任和赔偿损失责任的混用常表现于生态环境修复费用的表述中,因此在涉及修复费用时应当更加谨慎地选择词语。一方面拒绝将用于生态修复和赔偿损失的两种费用以“生态环境损害赔偿恢复费用”等模糊表述一带而过,另一方面不能将修复费用涵盖于赔偿损失费用之中,或是而是应在诉讼请求和审判结果中写明生态环境修复费用和赔偿损失费用。

(四)以替代性修复的适用条件为前提,发挥指导性案例的指引作用

替代性修复所提供的生态环境及其生态系统服务需要与原受损生态环境及其生态系统服务等值或大体相当,且位于同一个流域或生态区域[22]。替代性修复的本质要求其具有可修复性。因此,选用替代性修复时应当满足两个前提条件。一是受损生态环境具有可修复性,即替代性修复不适用于已造成永久性损害的情形。二是需要衡量生态修复价值和成本的关系。既不能一味追求生态价值忽视高昂的成本,也不能因节约成本而忽视生态价值。

指导性案例作为司法改革中的一项重要项目,其主要作用是为法院提供类案参考[23]。在适用替代性修复的案件中,以指导性案例的判决为参照,能够指引法官找寻合适的承担方式。例如,在“山东省环境保护厅诉山东金诚重油化工有限公司等土壤污染责任纠纷案”(11)山东省济南市中级人民法院(2017)鲁01民初1467号。一案中,法官在支付修复费用时,创造性的适用了“分期赔付”。这种承担方式的适用是在生态环境得以及时修复的基础上,允许金诚公司申请“分期赔付”,对企业进行教育引导,并保障企业的正常运行。法院在处理类似案件时,可以参考该案例,合理适用“分期赔付”这一承担方式。参照适用指导性案例时,应综合考虑环境要素、区域特征、损害后果等相关因素,发挥指引作用,推动形成此类案件的判定规则[24],便于找寻恰当的承担方式。

五、结语

生态修复责任作为一种新型环境责任形式,但因尚处于起步阶段,其实现进程中面临着诸多障碍。在梳理总结案例的基础上,针对修复责任承担方式在适用中存在的问题,提出制定可行的修复目标,确立修复责任承担机制,规范修复责任表述和明确替代性修复适用前提的完善建议。尽管修复责任承担方式的明确适用任重而道远,但随着司法实践的不断总结和学术研究的不断深入,修复责任承担方式的日益完善,生态修复责任的救济功能将得以更好地发挥。