城市数字治理:一个博弈制度分析框架

□ 程 艳 黄容艳

一、引言

城市治理研究多在政治学和公共管理学范式下关注从政府到城市居民等多层次利益相关主体间的互动关系,这种互动因涉及权力结构安排而具备经济博弈的性质。(1)Pierre Jon, “Models of Urban Governance: The Institutional Dimension of Urban Politics”, Urban Affairs Review, vol.34, no.3 (January 1999), pp.372-396.囿于缺少一个可以反映城市治理主体关系的统一分析框架,理论研究趋向于从宏观视角将城市治理视为一种公共事务处理过程进行探讨,(2)Brinkerhoff D.W. and Brinkerhoff J. M., “Public-private Partnerships: Perspectives on Purposes, Publicness, and Good Governance”, Public Administration and Development, vol.31, no.1 (February 2011), pp.2-14.治理主体间相互影响的行为方式作为宏观制度逻辑的微观基础则被简化。随着数字经济变革逐渐渗入到治理领域,数字治理作为一种新的治理方式影响着城市发展,如杭州“城市大脑”方案和数字化上海城运系统极大地扩展了企业与居民参与城市治理的渠道。“数字治理”时代究竟是政府治理手段的调整还是一场组织形态的变革,需要对主体间的关系进行更深入的分析。

经典理论研究表明,空间资源的分配是协调各社会发展单元利益的重要方式,微观视角下城市治理研究的核心问题是利益配置,涉及权力结构和组织结构的调整。权力结构关注城市治理的政治内涵,政体理论探讨各组织间相互依赖关系对政治权力配置的影响,(3)Brenner Neil, “Globalisation as Reterritorialisation: The Re-scaling of Urban Governance in the European Union”, Urban Studies,vol.36, no.3 (March 1999), pp.431-451.马克思主义经济学则认为政府是调节的制造者,治理相关制度安排用于调节城市生产消费与经济社会的联系,解决发展中的城市空间权益引发的社会结构性问题。(4)Patrick Le Galès, “Regulations and Governance in European Cities”,International Journal of Urban and Regional Research, vol.22, no.3 (September 1998), pp.482-506.组织结构关注治理主体互动关系的结构变迁,新区域主义理论认为城市治理需要多元主体协商合作的横向网络关系,(5)Savitch H. V. and Vogel R. K., “Paths to the New Regionalism”, State and Local Government Review, vol.32, no.3 (December 2000), pp.158-168.城市治理的价值取向在整体性治理理论、网络化治理理论等现代治理理论影响下从政府单一主导转向多元主体协商。(6)韩兆柱、单婷婷:《网络化治理、整体性治理和数字治理理论的比较研究》,《学习论坛》,2015年第7期。

数字技术在城市治理中的应用打破了物理空间的局限、建立起数字空间,并通过数据和算法驱动城市场景的数字化应用影响着治理组织性质和公共空间特征。(7)黄阳华:《基于多场景的数字经济微观理论及其应用》,《中国社会科学》,2023年第2期。虽然城市治理理论强调了多层次主体共同参与治理的重要性,但在实践过程中科层制依然是组织运行的制度逻辑,直到数字化治理的出现才真正改变了治理主体互动性质。数字技术带来的各类成本的降低构建了城市数字治理“去中心化”路径,以往等级结构分明的治理组织形式转变为以信息技术为媒介的主体互动形式。(8)向玉琼、谢新水:《数字孪生城市治理:变革、困境与对策》,《电子政务》,2021 年第 10 期。数字化社交媒体和在线讨论平台为城市居民提供了交流和表达意见的渠道,数字型企业也逐渐承担了提供公共服务的职能。值得注意的是,掌握技术和算法控制权的主体也能被赋予 “强中心化”属性,数字具备的便捷、可分析优势为人们提供更好体验感的同时也使人们对数字化生存产生高度依附,大量数据的收集和处理带来了数据隐私和安全问题,衍生了数据治理、平台治理、社会治理等多维议题的探讨。(9)Michael Chertoff, “A Public Policy Perspective of the Dark Web”, Journal of Cyber Policy, vol.2, no.1 (February 2017), pp.6-38.(10)范合君、吴婷、何思锦:《“互联网+政务服务”平台如何优化城市营商环境?——基于互动治理的视角》,《管理世界》,2022年第10期。

在博弈制度视野下,城市数字治理是多元主体共同参与相关事务的制度安排和持续过程,(11)李韬、冯贺霞:《数字治理的多维视角、科学内涵与基本要素》,《南京大学学报》(哲学·人文科学·社会科学版),2022年第1期。制度是主体之间充分博弈后的均衡结果表征,影响参与人对博弈行为的认知。(12)青木昌彦:《比较制度分析》,周黎安译,上海远东出版社2001版,第13-14页。治理主体之间的互动模式和合作方式受到制度因素的影响,治理制度作为何种模式呈现也将取决于治理主体在博弈中的行为。如中国城市治理经历了行政区行政到区域公共管理的制度变迁,实质是治理理念的博弈、中央政府与地方政府博弈关系重塑而形成的契约格局。城市数字治理过程中平台被数字技术赋予的平台准入权、标准制定权等各类特殊权力引发了政府监管平台的动态博弈问题。(13)范如国:《平台技术赋能、公共博弈与复杂适应性治理》,《中国社会科学》,2021年第12期。

虽然以往研究在探讨城市治理问题时意识到治理的制度特性,但是较少就治理主体互动时具备的博弈性质展开分析。城市数字治理实质是治理主体在数字特征影响下对重复博弈进行方式形成趋于一致的规范预期,从而产生具有自我实施性质的相关治理制度安排的过程。基于此,本文将使用博弈制度框架从内生性视角分析城市数字治理趋势重塑利益格局的制度演变过程,将展开的研究有:(1)区分城市数字治理中政府、城市居民和以企业为代表的经济社会三类主体,(14)徐晓林、刘勇: 《数字治理对城市政府善治的影响研究》,《公共管理学报》,2006 年第 1 期。(15)黄建伟、陈玲玲: 《国内数字治理研究进展与未来展望》,《理论与改革》,2019 年第 1 期。考察微观角度下这三类主体在数字社会中的组织结构转变、公共权力结构重构等权责配置问题,重在演绎宏观制度安排的内生性过程。(2)构建城市数字治理政府与城市居民、政府与企业的关联博弈,考察数字治理特征对博弈关系的影响,分析可能产生的均衡结果。(3)考虑制度路径依赖性,解释相对固化的权力结构和变化较快的市场行为,提出城市数字治理需关注的重心。

二、城市数字治理的博弈制度分析框架

可以明晰的是,无论是传统的治理理论还是数字技术重构的治理内涵,多元主体的互动关系始终是探讨治理问题的基础。在治理范式下,城市数字治理旨在优化公共事务的处理流程并实现不同组织之间的协同联动,(16)王晨:《基于公共价值的城市数字治理:理论阐释与实践路径》,《理论学刊》,2022年第4期。涉及到各类资源的整合以及权力分配,由此体现了治理是一种多元主体参与的持续性过程和制度安排。在博弈论的视野中,“制度本质是参与人关于博弈重复进行的方式的共有信念的自我维系系统和博弈均衡的概要表征,博弈规则由博弈参与人的策略互动产生并自我实施”。(17)青木昌彦:《比较制度分析》,周黎安译,上海远东出版社2001版,第28-29页。博弈规则由参与人互动内生,这种互动进行社会构建并产生制度之后,制度又成为约束参与人决策的外在条件。在博弈过程中,将会有多样因素影响均衡结果,决定了城市数字治理演变轨迹。这一观点突出了制度的内生性特征、与参与人相关的普遍性特征和多重性特征。

个体行为是社会组织形态形成的基础,就城市数字治理而言,数字化变革引发的利益配置格局的变化是每一个治理主体决策变化的结果,因此涉及多元利益相关者之间的互动博弈。治理主体互动过程即可视为一个制度化的过程,涉及法律法规等自上而下的制度安排,也涉及利益相关者之间形成的规范准则等非正式性制度安排。将城市数字治理置于博弈论的制度框架考虑主体互动关系的博弈性质,有利于从制度内生性和多样性的视角体现数字化变革下宏观治理方式与微观个体行为之间的联系。

首先构建一个一般性框架,分析的基本单元是博弈的域,(18)六种基本域的类型:共用资源、交易(经济交换)、组织、社会交换、政体和一般性组织。由参与人集合和每个参与人在随后各个时期所面临的可行的行动集组成。(19)Hurwicz L. wonid, “Institutions as Families of Game Forms”,The Japanese Economic Review, vol.47, no.2 (June 1996), pp.113-132.其中,Ai包含了所有参与人N可行的行动集合,并构成影响参与人福利状态的行动组合集A,最终表征为可观察的后果函数φ。博弈形式由参与人集合、技术可行集和后果函数组成,定义了博弈的外生性规则。

N={1,2,…,n}=参与人集合

Ai={ai}=参与人i行动的技术可行集

A=×iAi={a}={a1,…,a_i,…,a_n}=行动组合的技术可行集

Ω={ω}=物质上可行的a可观察的后果集合

φ:A→Ω=赋予每一个属于A的以属于Ω的ω=φ(a)的后果函数

(一)城市数字治理主体博弈的宏观过程

参与人在博弈中的实际行动决策不一定是可观察的,因此参与人根据对他人行动的预期和往期经验进行决策。 假定利益相关者每期根据上一期行动组合可观察的结果来选择一项行动。那么,参与人在每一时期t根据行动决策规则si:Ω→Ai(i∈N)选择的行动将使得对所有的i,ai(t+1)=si(ω(t)),对于所有的t,a(t+1)=s(ω(t))=sφ(a(t))=F(a(t))。当博弈状态趋于稳定时,a(t)=a(t+1)=a(t+2)=…=a*,这里a*=F(a*)。这时,参与人的行动趋于一致,该域的内在状态为稳态均衡。这种均衡状态表现为治理主体之间有一个相对稳定的组织结构,并且取决于参与人往期的行动决策。例如,在数字治理中,美国在数字监管领域由各行业机构制定市场规则,欧盟地区则采用设置条款的方式对数字市场行为进行约束。(20)李昊林等:《中美欧内部数字治理格局比较研究》,《中国科学院院刊》,2022年第10期。这种制度安排源于美国在传统城市治理结构中普遍纳入非政府性组织,而欧盟的一体化以契约为纽带,体现了F(a*)稳态实质是由不断演化完善的行动决策si形成的。以上城市数字治理利益相关者相关的博弈结构可以用表1科斯盒子来表示。

表1 城市数字治理博弈系统结构的科斯盒子

(二)城市数字治理主体博弈的实施机制

博弈均衡的自我实施依靠利益相关者在重复博弈过程中演化出共有的规范预期实现,以子博弈均衡形式体现。子博弈是博弈系统在时期t内在状态为a(t)后的一种博弈方式,假定δ=1,Ω=A,ω=a(t),即参与人跨期完成行动策略决策并一次性选择其策略行动,相应的策略组合为s(·)={s1(·),…,si(·),…,sn(·)}。子博弈的内在状态相应表示为s(τ:a(t)),说明参与人在τ>t时期按策略组合s进行。对于τ

(三)城市数字治理主体博弈的微观行为

从博弈的微观行为角度来看,被选择的行动对于参与人而言是最优的,偏离均衡结果的策略是非理性的,在城市数字治理主体博弈中则体现为数字治理主体的决策规则以效用最大化为导向。在子博弈中,令σ-i(·):A→A-i为参与人关于其他人策略的预期,参与人的固定贴现因子δ上相应的报酬(效用)流量函数定义为ui,假定所有参与人关于其他人策略的预期均与他们的实际策略相一致,且对于所有a(t)、t、i,每个参与人的策略最佳。那么就存在sP=Si,

(2-1)

(2-2)

这样的决策规则组合sP即为子博弈精炼均衡,它表示博弈决策结果是以实际策略函数与对他人的策略预期函数表示的效用函数最大化情况下的参与策略组合。在正式利益激励中,产权理论表明在市场经济外部性基础上私有产权体系是创造更高效益的有效激励机制,拥有所有权即拥有收益权。(21)Dahlman Carl J., “The Problem of Externality”, The Journal of Law and Economics, vol. 22,no.1 (April 1979): pp.141-162.而数字产品的重要特征在于复制成本为零、信息具有非竞争性,数据要素成为一定程度上的公共产品,其所有权与收益权分离。大数据的集成性和公共性使数字治理以提高资源配置效率的方式来实现效益,私有产权结构在数字治理中被淡化,产权机制影响个体决策的作用路径也随数据开放界限变得模糊而改变。(22)陈晓红等:《数字经济理论体系与研究展望》,《管理世界》,2022年第2期。在交易成本方面,城市治理数字化交易成本的降低直观地表现为治理主体之间以网络连接的互动模式上,个体诉求通过信息技术转化为数字符号语言,(23)向玉琼、谢新水:《数字孪生城市治理:变革、困境与对策》,《电子政务》,2021年第10期。城市微观个体参与治理的门槛和壁垒被打破。信息搜寻成本的降低也重塑了建立在信息不对称基础上交易成本理论的内涵,交易成本的作用路径可通过结合资源的再分配与市场内竞争的约束,引导有限理性的个体通过反思组成新的行动集合,促进预期治理目的达成。

城市数字治理的博弈制度分析框架如下图1所示。制度内生于参与人根据重复博弈进行方式的一致规范预期而产生的策略行动,并在博弈内生变量相互强化和约束中指导参与人发现均衡。在此分析框架下有两个基本问题,一是整体性制度安排的多样性可视为多重均衡,即制度的共时性问题。二是不断变化的环境下新均衡结果的再生可理解为制度变迁,即制度的历时性问题。

图1 城市数字治理的博弈制度分析框架

三、城市数字治理的关联域博弈分析

博弈制度分析框架体现了治理制度安排宏观逻辑与微观行为的相互作用路径。治理制度具有共时关联的性质,即现有制度是由参与人决策所决定的,制度形成后又会在后续的博弈中不断影响参与人的决策行为,制约参与人在特定场域的相互作用。一般意义上的城市治理考虑政府-社会-市场三类主体在空间资源配置上的利益关系。就城市数字治理而言,主体利益关系随着数字要素的介入而重新界定。延续博弈论的逻辑,由于治理互动过程是制度化过程,政府是制度安排最终的实施主体,构建政府与城市居民之间的博弈、政府与企业之间的博弈,解释各主体在治理形态嬗变过程中的相互作用关系以及关联域内可能出现的多样性结果。

(一)政府与城市居民进行博弈的城市数字治理政治交换域

随着互联网的普及以及城市公共服务的数字化转型,数字经济的本质特征在于数据取代物质资本成为了关键的生产要素,(24)陈晓红等:《数字经济理论体系与研究展望》,《管理世界》,2022年第2期。信息产品具有非排他性,愈来愈多的公众参与到治理过程中。政府需要考虑城市居民的利益和需求,在数字治理中政府可以通过数据收集和分析了解市民诉求。城市居民希望政府能够提供高效的公共服务、改善城市生活质量并保障城市居民的合法权益。数据作为配置的基础资源在自由流动过程中带来了权力的生产和转移,主导权往往掌握在更加强势的组织手里。(25)李齐:《数字时代的权力生产与政府责任》,《中国行政管理》,2019年第11期。数字治理是否重构了公共权力关系到数字治理赋能公众参与的有效性。

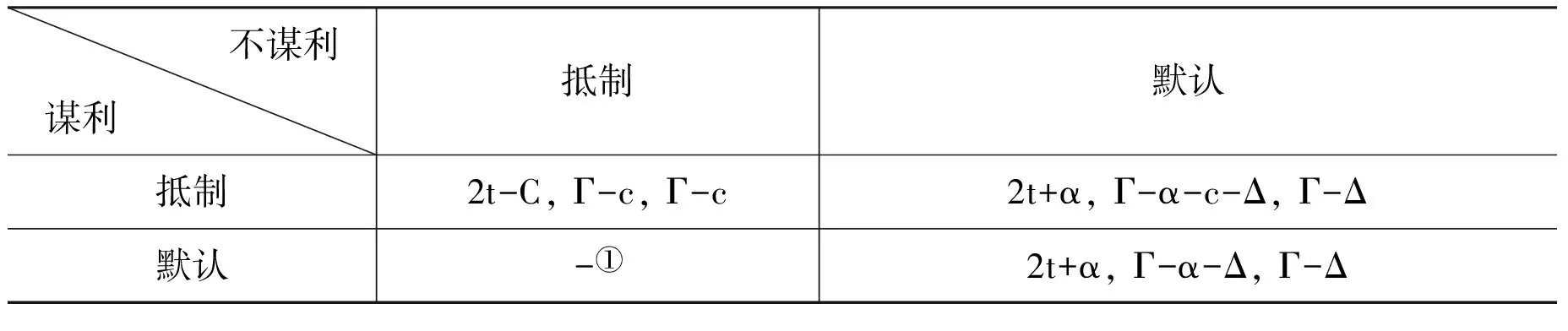

建立一个简单政治交换域,包含城市数字治理两类参与人,政府以及两个城市居民X和Y。(26)Weingast B. R, “Constitutions as Governance Structures: The Political Foundations of Secure Markets”, Journal of Institutional and Theoretical Economics, vol.149, no.1 (March 1993), pp.286-311.假定,如果政府能将其作用限制在为城市居民提供最大限度的公共价值上,它需要的成本为2t,该成本来自于税收,每人获得的效用为Γ,承担的税收成本为t。假定政府为了获取α额外收益,向参与人X增收额外税费,转移X的部分财富。信息共享与数据隐私是数字社会的一体两面,数字化治理需要不断将采集的个体微观数据转化为城市建设所需的可处理的符号化信息,引发个体隐私权问题。受到传统科层制的制度逻辑影响,公共部门在推进城市数字化治理时不完全以技术效率导向,为满足任务或者寻求政策偏向竞相开发城市数字运用场景,数字化公共服务就将成为表面光鲜的空中阁楼,未能真正满足城市居民需求。(27)钟伟军:《公民即用户:政府数字化转型的逻辑、路径与反思》,《中国行政管理》,2019 年第 10 期。(28)吴晓林:《技术赋能与科层规制——技术治理中的政治逻辑》,《广西师范大学学报》(哲学社会科学版),2020年第2期。政府可采取的行动集为{谋利,不谋利},城市居民可采取的行动集为{抵制,默许}。每个居民抵制政府的成本为c,不依赖于其他个体行动。如果X与Y联合抵制政府谋利行为,那么政府对X的谋利行为则会失败,政府将承担巨额的成本C。如果Y不合作,政府将会从谋利行为中获取α的额外收益。暂定政府的谋利行为会对城市发展产生影响,造成私人部门效率损失2Δ,这部分损失由X和Y共同承担。相应的博弈结果可由表2的报酬矩阵表示,其中行(列)表示被谋利的城市居民X(未被谋利的居民Y)的策略,矩阵内三个数分别代表城市政府、X、Y的报酬。

表2 城市数字治理政治交换博弈的报酬结构

考虑城市居民就政府谋利行为是否能共同抵制的问题。1. 如果Y与X合作抵制的成本大于造成的效率损失,即Δ-c<0。个人无法协调抵制活动, {谋利,默认,默认}策略组合则成为纳什均衡结果,政府将持续其谋利行为。2. 如果Δ-c>0,即Y与X合作抵制的成本小于造成的效率损失,此时与X合作符合Y的利益。城市数字治理中“去结构化”的信息交流平台降低了主体间互动成本,体现在网络打破了物理空间限制,线上平台提供了公众参与的渠道并催生社群文化,为社会治理共同体的形成提供可能。如杭州“西湖码”政务平台开发了公众报送治理需求的渠道,居民可以共同反应需求并影响政府考核结果,形成有效约束。(29)郁建兴、樊靓:《数字技术赋能社会治理及其限度——以杭州城市大脑为分析对象》,《经济社会体制比较》,2022年第1期。但谋利的额外收益大于抵制的总成本时,即Δ-c<α,政府会愿意支付s的报酬以谋利,影响Y的抵制行为,那么{谋利,默认,默认}也可能成为最终策略结果,这将发展为一种勾结行为。

政府与城市居民博弈具有多重均衡结果,数字治理市场发展程度和宏观制度逻辑都将影响最终的治理制度安排,通过博弈分析可知,提高公众参与有效性具有两种可能路径。一是基于数字信息公共品性质的社会组织成本的下降能否抗衡掌握数据权力的政府的政策成本下降。受数字化影响的结构性社会资本与认知型社会资本对参与人策略行为的改变程度决定了公众对治理制度安排的选择。二是城市居民抵制行为是否具有正式制度安排保障。为满足政府与私人利益的兼容,参与人可采取的行动集的一致性以及政府对参与人特质信息的缺乏显得更为重要,数据产权需要在治理制度安排中明确界定。所有参与人都面临一样的被侵权概率的可信威胁将促使城市居民协同一致采取合作抵制行为,在博弈中形成规范预期并对政府行为产生约束。政府对保护产权的信念是可靠时更能促使公众有效参与治理,也是决定第一种路径有效性的制度基础。

(二)政府与企业进行博弈的城市数字治理政治经济域

传统城市治理博弈关系主要包括政府与政府的博弈、政府与第三方组织的博弈,其中第三方组织是协调多方治理主体的中介角色,如长三角城市群治理中的长三角合作室。随着城市治理的数字化发展,企业逐渐参与到治理过程中,动机在于企业与公众利益联系在一起可以使企业获得声誉机制,结合数字要素的内生性特征扩大企业的增值空间。(30)Goldfarb Avi And Catherine Tucker, “Digital Economics”,Journal of Economic Literature, vol.57, no.1 (March 2019), pp.3-43.阿里巴巴的ET城市大脑、华为的城市神经等城市“智慧大脑”方案都是企业参与到城市治理的体现。企业提供了城市数字化运行所需的云服务、云计算以及众多虚拟和现实产品,承担提供公共服务的职能,传统的政府与市场治理的边界发生了改变。(31)江小涓:《大数据时代的政府管理与服务:提升能力及应对挑战》,《中国行政管理》,2018年第9期。企业权力的扩张引发了城市数字治理中 “公权”与“私权”边界权衡的问题。

为分析城市数字治理中政府与企业之间的关系,构建由政府和企业组成的政治经济域。(32)Qian Yingyi and Gérard Roland, “Federalism and the Soft Budget Constraint”, The American Economic Review, vol.88, no.5 (December 1998), pp.1143-1162.在城市数字治理问题上,政府与企业的效用目标不尽一致,企业以自身盈利最大化角度出发,政府则需承担城市公共服务最大化的职责,双方具有营利性与公共性的激励不相容。由于数字活动易于被储存和记录,企业可以通过搭建平台的方式进行全方位的数据收集整合和分析,基于个体偏好进行精准投放。上升到治理制度层面,企业这种行为隐含着对主体自我意识的重塑,从而内生地利用数字技术构建治理规则。这种影响若拥有超越政府行政的能力,则会对政府权力产生侵蚀,企业可采取 {侵蚀,不侵蚀}策略行动组合。由于政府获取信息成本以及监管成本较大,政府并不一定能有效制止垄断行为,面对企业的策略,政府可以选择是否进行监管,产生{监管,不监管}策略组合。令R1为不侵蚀时政府的收益,R2为不侵蚀时企业的收益,R3为侵蚀时企业的收益;C1为政府监管的成本,C2为企业不侵蚀时的成本,可理解为损失的收益,C3为企业侵蚀时的技术成本,C4为企业侵蚀时被监管的处罚成本。城市数字治理中政府与企业策略选择的博弈报酬矩阵如表3所示。

表3 城市数字治理政治经济域博弈的报酬结构

如果政府无法有效鉴别侵蚀行为,企业选择侵蚀面临的监管处罚成本为0,要防止企业侵蚀权力行为的发生,就必须要使侵蚀的技术成本C3大于不侵蚀时损失的收益C2。而一旦企业的行为无法有效被监管,不侵蚀成本C2大于侵蚀的技术成本C3,企业参与城市数字治理的有效约束将不被满足。即这种情况下,企业选择不侵蚀时政府的最优策略是不监管;企业选择侵蚀时政府的最优策略是监管,政府不监管的博弈结果是企业会选择更大收益的侵蚀行为。与政府进行城市数字治理合作的企业如果掌握技术结构性垄断,具有超越政治结构的价值攫取能力,则会引发 “技术利维坦”下的治理权力扩张。(33)范如国:《平台技术赋能、公共博弈与复杂适应性治理》,《中国社会科学》,2021年第12期。假定政府愿意花费高额成本进行监管,那么企业不仅需要花费技术成本,还面临着监管处罚成本,最优策略是选择不侵蚀。就数字治理中政府与企业各自的性质来说,政府具有公权力,直接影响显性的资源配置。企业具备隐性的“私权力”,在对城市全场景服务进行数字技术支持的同时,也会对社会结构和生产组织方式产生间接影响。此外,由于企业是市场的直接参与方,交易者在数字市场上的重复互动博弈将内生地帮助企业实现治理规则的自我优化,弥补了信息社会政府规制的不足。两种内部规则运行方式的不同导致政府监管的成本是巨大的。企业侵蚀政府不监管的博弈均衡一旦持续下去,博弈结构将趋于复杂。(34)这里只讨论了政府与企业的一阶段博弈,在不同的城市数字治理阶段,企业的侵蚀能力会不断改变,政府的监管能力也需适应性增强。政府与企业之间的复杂关系将会使两者博弈进行动态演化,将涉及到多阶段动态博弈。

博弈分析表明在城市数字治理政府与企业的博弈关系中,所需考虑的第一个问题是企业利用数字技术实现权力扩张。企业具有数字空间和物理空间的双重优势,数字技术影响了传统产业组织范式下的企业扩张路径,数字型企业更易于通过信息技术实现垄断。企业的权力若是超出市场性质以及公共职责之外,可能会带来一定的政治风险和社会风险。基于此,第二个问题在于是否能够建立有效的数字监管机制以适应日趋复杂的城市数字治理。巨大的监管成本是博弈无法达成{不侵蚀,不监管}最优均衡解的重要原因。相对于稳定的制度安排,企业在数字市场中的行为变化较快。中国在实践过程中展现了应用驱动的城市数字治理发展模式,智慧城市的建设充分发挥了数字技术的实用性,但是在监管规范上却存在着滞后和不完善的问题。(35)陈水生:《迈向数字时代的城市智慧治理:内在理路与转型路径》,《上海行政学院学报》,2021年第5期。由于企业在数字时代更加广泛地参与了数字治理,政府需要警惕技术与制度不对称的博弈演化关系带来的风险。(36)王芳、郭雷:《数字化社会的系统复杂性研究》,《管理世界》,2022年第9期。

四、城市数字治理的历时性制度关联

博弈制度分析框架下城市数字治理主体博弈的多重均衡体现了制度的多样性,治理的制度安排不再是外生变量,而是内生于参与人策略选择的结果。传统治理向数字治理转型过程中,参与人受到外部冲击及内在危机的影响,会竞相调整策略行动,城市数字治理博弈除了存在共时关联外,还存在着历时性关联。这意味着旧有的治理机制会影响现有治理制度的选择或是直接创造新的治理制度。政治交换域的均衡决策规则相对而言较为稳固,而经济交换域的博弈形式变化较快。

对于政治交换域而言,参与人受到权力结构的影响,权力结构是制度环境中政治制度结构的一部分,与是否存在公众参与的制度安排有关。自上而下的制度安排是宏观层面的,博弈参与人要改变治理组织形态不仅需要巨大的变革成本,而且要求博弈内在结构的变化。数字经济的一个内生特性是信息成本趋向于零,(37)张文魁:《数字经济的内生特性与产业组织》,《管理世界》,2022年第7期。因此它可以突破传统层级制度的弊端——严格的等级制度及部门间的信息壁垒。大数据作为关键投入品在城市治理中建立了一套信息共享的系统,如杭州“城市大脑”建设方案陈列了城市应用场景所需的各个模块,数据资源不只在政府内部循环流动,更可以实现社会化共享共用,进一步为公共治理复合赋能。(38)阿里云“城市大脑白皮书3.0”,https://www.aliyun.com/analyst-reports/analyst-reports/whitepaper-citybrain-3,访问时间:2023年4月4日。

然而信息共享存在一定的内在局限性,居民参与程度的提高可能会流于表面,本就等级分明的旧有权力结构反而得到进一步固化。数字治理作为一种新的治理方式,从原有的城市治理机制中解放出来,以往依赖集中人事管理的信息分享方式所具备的效率优势递减,治理主体将创造一种新的制度来治理政治交换域内的交易。但是由于参与人的相对重叠,在产生新关联的同时,旧有的治理制度安排将会以一种同构的嵌入方式在后续的制度特征上留下印记。转型阶段的路径依赖性是不可忽略的,以制度演化内生性的角度,真正的挑战在于能否演化出一种适应数字时代的治理机制,在必要时仍然保留原有制度安排。如果政府认为新的治理机制带来不利于自身利益的挑战,那么它也将利用自己的权力为利益集团服务,数字治理带来的正向反馈也许会被消磨。政府与城市居民博弈的分析结果表明参与人可采取行动集的一致性以及政府对参与人特质信息的缺乏是政府不侵权的可信威胁条件。有效的产权界定不仅应明晰数据所属权,更需考虑谁应为数据使用权担负更多责任的问题,以法治为基础的治理机制与竞争性市场存在内在的反馈机制,有效的产权体系才能为技术创新带来的机遇提供制度多样性的可能。

对于经济交换域而言,当市场经济环境发生变动时,博弈参与主体在市场中的行为会内生地发生变化。与参与人和经济活动范围相关的信息结构随着技术进步而重新界定和扩张,博弈的参数特征也将转型甚至重构。与权力结构因为路径依赖而相对固化的情形不同,网络没有明显边界的特点使得参与治理的边界变得模糊,企业承担了部分公共服务,城市居民也一定程度上参与到企业产品服务的创造过程中。值得争议的问题在于企业的营利性与公共服务的公共性之间是否存在冲突,(39)王锋:《从治理到被治理:论基于数字平台型企业的社会治理》,《浙江学刊》,2022年第4期。企业在新经济形态下颠覆了传统的经济学运行逻辑,面临着向下的供给曲线以及向上的需求曲线,由于数据资源的可重复利用性,数据资源消耗越多价值越高,制造得越多再次制造就更容易,供给量越大价格越低。(40)戚聿东、李颖:《新经济与规制改革》,《中国工业经济》,2018年第3期。企业垄断扩张的方式不再是攫取更大的市场份额,而是通过自我优待、差异化定价、排斥竞争等新式行为实现。由于数字型企业具备很强的迭代性,他们面临着市场更新换代的风险,需要不断将垄断租金投入到创新中去,数字经济带来的垄断特性是内生于市场竞争之中的。(41)江小涓、黄颖轩:《数字时代的市场秩序、市场监管与平台治理》,《经济研究》,2021年第12期。就数字型企业的公共性而言,不置可否,企业以自身盈利目的出发,但是新经济下信誉机制的作用被放大,透明的评价体系使得企业需要扩大用户群体从而获取对其有利的数据资源,信誉机制就成为了盈利的内在实施约束。信誉机制逐渐发挥作用后,正式的市场运行机制将会作为博弈的可观察路径出现。数字治理所需警惕的并非垄断行为本身,而是数据算法不断扩张后可能会带来的信息安全风险。

浪潮般涌入的数字技术对经济社会的影响渗入到方方面面,其中蕴藏的机遇和挑战是时代必然的产物。传统的治理结构受到制度安排路径依赖的影响相对固化,要彻底改变治理组织形态需要花费巨大的变革成本,这未必能在一朝一夕实现。数字经济以其强烈的内生特性为我们探寻新道路提供了一种可能,城市数字治理需要一定时间演化出新的治理结构,政府应建立起互补性制度安排,如完善数字平台监管体系、金融市场规范、公共治理制度等方面的相关规则,以适配不断发展的数字技术。

五、结语

城市数字治理强调数字化影响下治理主体互动关系的变化,涉及权力结构配置及利益配置,因此城市数字治理具备协调博弈的性质。本文在博弈制度分析框架下研究城市数字治理中政府与城市居民博弈、政府与企业博弈的可能均衡结果,探讨数字治理制度历时性关联的重构与挑战,相应的结论和启示如下:

第一,数字社会产权结构和交易成本内涵的变化是影响以效用最大化为导向的主体策略选择的机制。博弈论视野下城市数字治理体现的制度逻辑反映了宏观制度安排与微观个体行为之间的联系,治理相关的制度安排内生于主体的策略互动中。这有助于解释国家城市数字治理模式为何不同,中国在数字技术领域具有强大的创新能力和市场规模,城市数字治理处于快速发展阶段,许多城市正在积极推进数字化转型,政府在数字治理上更加强调数字技术的迅速跟进和发展。而在欧美国家,城市数字治理相对较早开始,更加注重成熟的数字治理模式的建立和优化。(42)杨巨声、胡国鹏、关阵:《国内外数字治理研究的横向分野与纵向演进—基于文献计量和知识图谱分析》,《科学决策》,2023年第1期。宏观制度安排与微观个体行为之间存在着相互强化相互约束的作用路径,发展出合适的城市数字治理机制需要考虑制度的历史路径以及超越治理组织域的整体性制度安排。

第二,城市数字治理涉及政府-企业-居民三类主体的权责关系配置,需考虑权力侵蚀的复杂性和数字监管机制的完善性。政府与企业之间的博弈关系主要体现在政府监管与企业创新之间的平衡。政府与追求利益最大化的企业博弈时,需警惕企业利用技术垄断实现权力扩张,这对政府建立有效的数字监管机制以适应日趋复杂的城市数字治理提出了更高的要求。政府与居民之间的博弈关系主要体现在政府决策与公众参与之间的平衡。数字化社交媒体和在线讨论平台为居民提供了交流和表达意见的渠道,公众参与的有效性需要考虑社会组织成本的下降能否抗衡掌握数据权力的政府的政策成本下降,政府在利用数字技术提供高效的公共服务、改善城市生活质量的同时,也需要提供正式制度安排以保障个体数据合法权益。

第三,城市数字治理制度除了不同域之间的共时关联,也存在着历时性关联,即原有的治理机制会影响现有治理制度的选择或是直接创造新的治理制度。政治交换域的均衡决策规则受制度路径依赖性的影响相对稳固,从这一角度看,现有文献所探讨的数字治理是否能重塑政府主导局面的答案是,中国数字治理在组织结构方面仍具有一定的局限性,技术无法解决制度层面的整合障碍。(43)吴晓林:《技术赋能与科层规制——技术治理中的政治逻辑》,《广西师范大学学报》( 哲学社会科学版),2020年第2期。而经济交换域的博弈形式在数字市场影响下变化较快,与参与人和经济活动范围相关的信息结构会随着技术进步而重新界定和扩张。受益于数字市场机制和企业创新模式,智能化服务在城市中越来越普遍并为城市居民提供了高效便捷的生活方式。中央政府需要发挥企业作为市场角色的积极作用,培育互补性制度环境实现公共价值导向的治理思维与更新迭代的数字技术有效融合,同时需警惕数字治理带来的数据算法安全风险。□