居民碳排放的遥感监测与分析

田钊, 梁艾琳

(南京信息工程大学遥感与测绘工程学院,南京 210044)

0 引言

为了应对气候变化,我国持续对“双碳”纠偏,完善“1+N”政策体系,控制碳排放,以便到2030年实现碳达峰,到2060年实现碳中和。研究表明,我国每年约有1 600~2 000 km2的房屋建成,占全球新建建筑的40 %,这些建筑以城市居民区建筑为主,供给中国城市化发展和城市人口生存,而居民区面积的扩大对居民碳排放量有重要贡献。同时,我国的工业化和城市化发展不平衡,人口和经济活动集中在经济发达地区,经济增长的不平衡和居民生活水平的急剧变化也导致了居民碳排放的上升。因此,合理规划居民区面积和经济发展是减少居民碳排放以实现我国低碳目标的关键战略。

目前对居民碳排放的监测和驱动因素的分析是国内外研究的热点问题,比如孙洁等[1]使用SITPAT模型选取了7个因素对南京碳排放进行了研究和分析,为实现南京市碳减排提供宝贵的建议; 杜威[2]利用LMDI模型从消费水平、生活水平、碳排放强度等因素分析了我国2000—2015年居民生活碳排放,解释了城乡居民碳排放差异; Huo等[3]采用Tapio解耦模型和LMDI模型,探讨2000—2015年中国30个省份居民住宅建筑碳排放和人均收入(per capita income,PCI)之间主要解耦趋势由弱解耦状态转变为强解耦状态,为协调收入与碳排放之间的关系提供了有价值的参考; 佟昕等[4]采用STIRPAT模型对中国2000—2011年碳排放影响因素进行分析, 并利用灰色模型GM(1,1)预测了中国2012—2020年碳排放量,发现城镇化率、经济增长、产业结构、能源价格、人口、能源结构和外贸强度对碳排放量有一定的促进作用, 技术进步对碳排放量具有较强的抑制作用; 刘金培等[5]运用BP内生结构突变点检验、考虑结构突变的ARDL模型和基于VECM模型的Granger因果关系检验方法, 结合我国1985—2014年的相关数据,探讨了经济增长、城镇化、技术创新、贸易开放与我国人均碳排放的长期均衡和短期动态关系,以及变量之间的因果关系。

但当前研究大多针对国家调查资料和经济社会统计资料等地表观测数据,在数据的现势性和网格单元的精细化程度方面均不足以反映居民碳排放影响因素的复杂性。同时,以往文献分析的影响因素集中关注在经济水平和直接的能源消耗方面,对居民区住宅面积进行的研究报道也较少。

相比于传统站点实测的手段,利用遥感技术在监测居民碳排放上具有时效性强、覆盖范围广等特点,从居民区面积开展研究,既能提高数据的精度,还可以更有针对性的制定政策,从而减少居民碳排放。因此,本文借助遥感数据研究了2019年中国居民区面积和居民碳排放的相关性,在确定两者具有显著相关性的基础上,通过国内生产总值(gross domestic product,GDP)空间化建模,最终建立了居民碳排放与居民区面积和GDP的多元线性回归模型,为实现我国绿色低碳目标和精细化政策制定提供参考和价值。

1 研究区概况与数据源

1.1 研究区概况

中国位于亚洲东部、太平洋西岸,南北跨越的纬度近50°,大部分区域分布在温带,小部分在热带,没有寒带。陆地总面积约9.6×106km2,地势西高东低,呈阶梯状分布,其中居民住宅面积保守估计有31 353.74 km2。

1.2 GID碳排放数据

Global Carbon Grid V1.0提供了2019年全球0.1°×0.1°的二氧化碳排放数据集[6],包括电力、工业、居民住宅、交通、航运和航空6个行业。此数据集受益于基础点源数据集,具有精确地理坐标。此次研究选择了2019年全球居民碳排放数据来计算居民碳排放量,坐标为WGS-1984坐标系,单位为t。

1.3 WSF居民区数据

居民区数据集来源于德国航空航天中心(DLR)地球观测中心(EOC)共享发布的全球居民地数据(World Settlement Footprint,WSF),目前上线了2015年和2019年2个年度版本的栅格数据。本文选用了源于Sentinel-1/Sentinel-2的2019年度全球居民区数据[7],坐标为WGS-1984坐标系,像元大小10 m。

1.4 NPP-VIIRS夜间灯光数据

NPP-VIIRS夜间灯光数据来源于美国国家海洋和大气海洋局( NOAA/NGDC), 该数据有年度数据和月度数据2种, 本次研究采用的是2019年的Annual VNL V2版本的NPP无云年度数据。

1.5 其他辅助数据

中国各省、市以及部分省辖城市的实际GDP数据来自2020年的《中国统计年鉴》。

2 研究方法

2.1 居民碳排放量计算

通过MATLAB将.asc格式的居民碳排放数据集转换为栅格影像,并重采样到0.01°,然后通过ArcGIS按照研究区域的行政区划矢量图进行投影坐标定义和栅格裁剪,最后计算各区域的居民碳排放量。

2.2 居民区面积计算

2019年度全球居民区栅格影像像元大小为10 m,可以用于计算国家尺度和省域尺度的居民区面积。利用ArcGIS将WSF栅格影像按照中国行政区划矢量图进行栅格裁剪,然后计算白色像素点的个数,根据公式(1)计算居民区面积:

S=(Ν×P)/106

,

(1)

式中:S为居民区面积,km2;N为计算得到的白色像素点总个数;P为单个像元面积。

最后通过SPSS软件分析居民区面积与居民碳排放的相关性,选取不同的模型进行拟合对比,选择最优模型进行初步建模。

2.3 GDP空间化建模

相比于传统的DMSP/OLS数据,NPP-VIIRS数据提高了图像的清晰度和敏感度[8-9], 但仍需要对原始的夜间灯光数据进行数据预处理。具体研究方法借鉴李峰等[10]的噪声滤除方法对夜间灯光数据的异常值进行去除,然后提取掩模后的数据。因为灯光辐射值与国家各省市行政中心的发展水平相关,本文在研究中将行政中心最大亮度值设置为最大灯光阈值(DNmax),依据在内陆大面积水域灯光夜间为零的原则,将零设置为最小阈值(DNmin)。

2.3.1 灯光指数的计算

反映社会经济水平的常用灯光指数有夜间灯光总强度、线性加权灯光指数和综合灯光指数,分别用TNL,L和CNLI表示[9]。根据调查得知TNL能够更好地反映经济水平,因此本文将通过计算TNL值去计算各区域的GDP,TNL指数计算公式为:

,

(2)

式中:TNL为夜间灯光总强度值;DNi为行政单元内第i级灰度像元值;ni为对应行政单元第i级像元个数。

2.3.2 GDP回归分析

根据顾鹏程等[9]可以得知中国各城市都有各自最优的回归模型,且TNL与GDP间的模型大多为指数、线性和二次模型。因此,本研究将使用SPSS进行相关性分析, 对不同的模型进行对比后选取各研究区域的最优模型。

2.3.3 GDP线性纠正

由于回归模型均是基于省级和市级行政单元内的数据而建立的, 直接用VIIRS灯光像元值代替TNL计算单像元对应的GDP时误差会很大[10]。除此之外,每个城市都有经济发达的地区,当夜光影像的亮度值达到饱和就不能反映出更多的经济发展情况,所以需要对模拟值进行线性纠正,然后再进行回归分析建立模型。纠正公式为:

GDPl=GDPj(GDPt/GDPT)

,

(3)

式中:GDPl为纠正后的GDP值;GDPj为每个格网模拟的GDP值;GDPt为实际GDP值;GDPT为该区域模拟的GDP值。

2.4 整体模型构建

线性回归模型是线性回归方程的最小平方函数对1个或多个自变量和因变量之间关系进行建模的一种回归分析模型。本文以居民碳排放为因变量,居民区面积和GDPl为两个自变量,选择最优的线性回归模型进行拟合。线性回归模型为:

YCO2=βiX+β0

,

(4)

式中:YCO2为居民的碳排放量;X为居民区面积和GDPl这2种变量;βi为居民区面积和GDPl的线性拟合系数;β0为常数项。

3 研究结果与分析

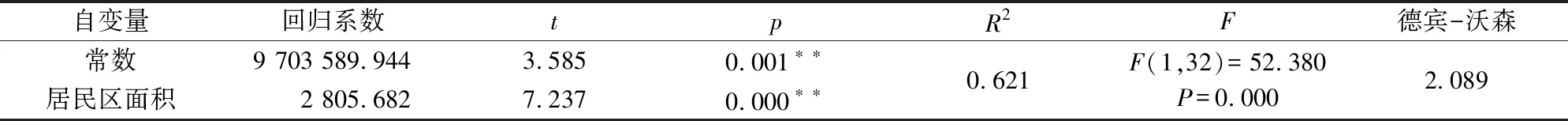

3.1 遥感获取的居民碳排放量

本文将GID文本数据经过格式转换和重采样后得到全球居民碳排放栅格影像,然后通过python计算居民碳排放量并利用ArcGIS进行分类,如图1所示。图1显示了中国区域的居民二氧化碳排放分布示意图,从图中可以看出居民碳排放主要分布在中国的东南部和中部地区,在空间上呈现集聚的特征。东北工业地区、京津冀地区、以上海为核心的长三角经济地区是居民高碳排放量的集中地, 外围城市的居民碳排放量小于这些中心地区。在地质特征方面,这些区域工业基础较好,能源丰富,并且城市与城市之间有着密切的联系, 在产业发展、能源开采、能源流通量、交通联系程度等方面都远远高于其他地区[11]。

3.2 遥感获取的居民区面积

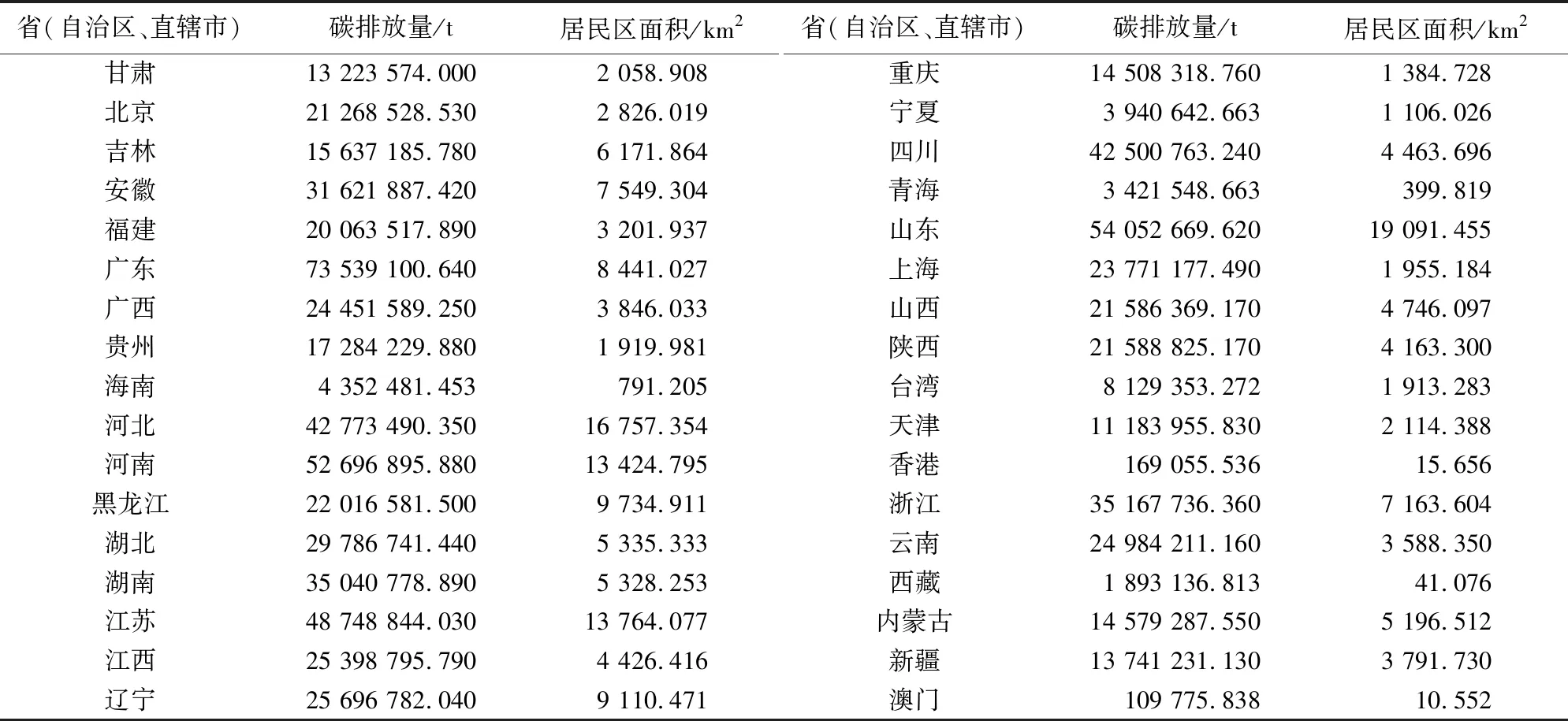

将10 m分辨率的WSF栅格影像利用ArcGIS聚合成0.01°×0.01°,按掩模提取得到居民区面积分布示意图,如图2所示。然后使用python计算栅格影像中的白色像素点个数,通过式(1)计算得到居民区面积,最终结果显示在表1中。

表1 中国各省(自治区、直辖市)居民碳排放与居民区面积统计表

审图号: 京审字(2023)G第2636号。

从图2可以看出,居民区面积的分布和图1所示的居民碳排放的分布十分相似,也集中分布在中国的东南部和中部地区,呈现着集聚的特征,这也进一步说明两者之间可能具有一定的相关性。

3.3 居民碳排放与居民区面积建模结果

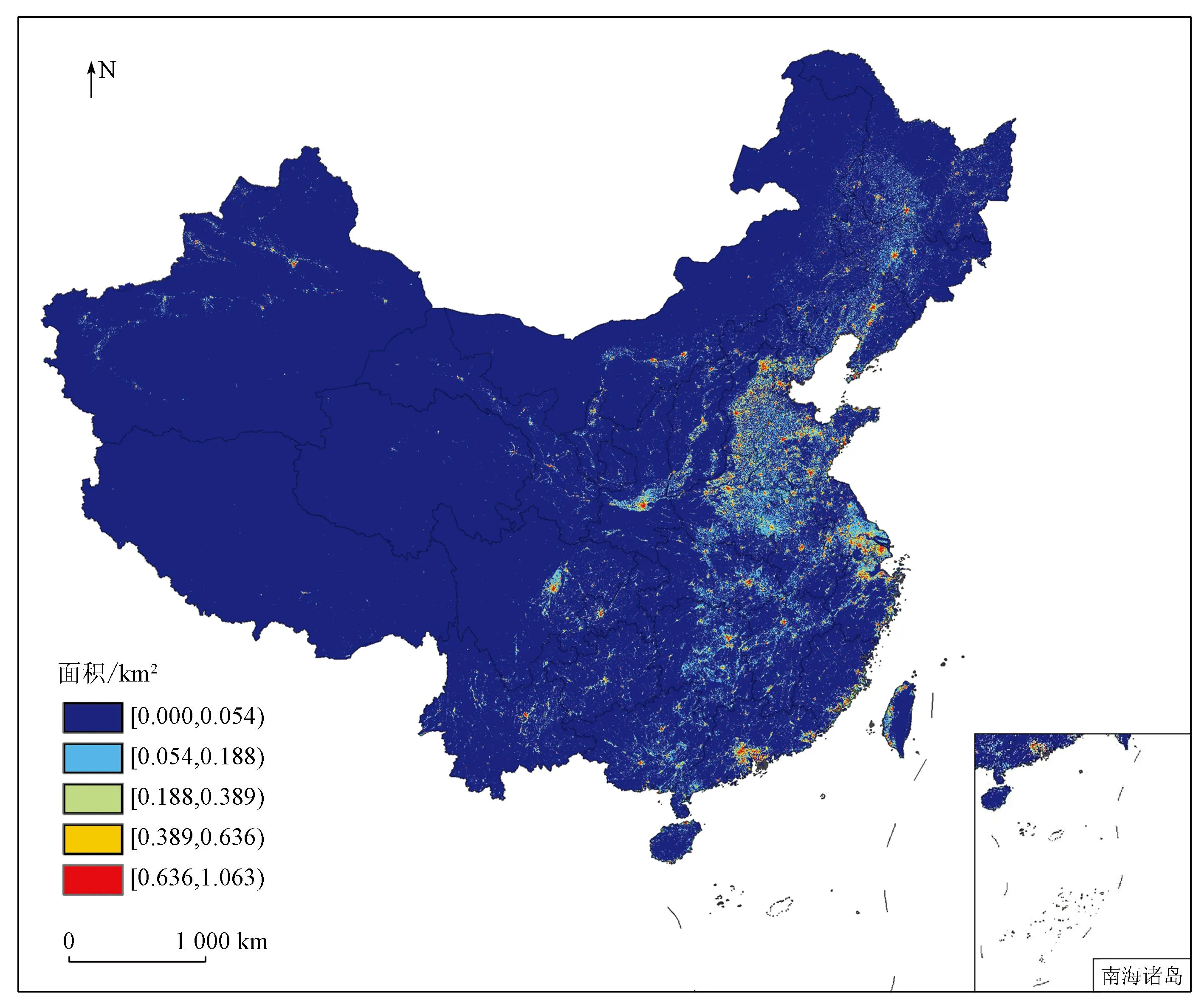

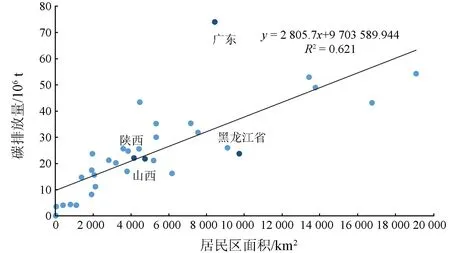

根据表1的结果分析居民区面积与居民碳排放的相关性。本文使用SPSS软件进行相关性分析,选取了最优的线性回归模型进行初步建模,其R2、相关性以及相关系数等如表2所示,趋势图如图3所示。

表2 OLS回归分析结果①

图3 中国各省(自治区、直辖市)居民区面积与居民CO2排放趋势图

从表2可知,将居民区面积作为自变量进行OLS回归分析,模型R2为0.621,通过F检验并且呈现出0.01水平显著性,意味着居民区面积会对居民区CO2排放产生显著的正向影响。

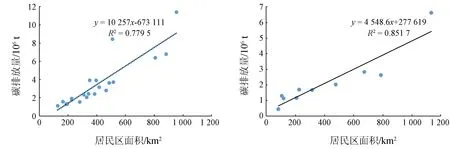

图3显示了中国30多个省份居民区面积与居民碳排放之间的关系,结合表2可以看出居民区面积与居民碳排放之间具有显著的相关性。为了进一步确定两者之间的相关性,根据模型拟合的趋势线又挑选了广东省、陕西省、山西省以及黑龙江省,按照上述方法对所选区域进行了线性回归拟合,最终结果为图4。

(a) 广东省市级居民区面积与居民CO2排放 (b) 陕西省市级居民区面积与居民CO2排放

从图4中可以看出,所选省辖各市的居民区面积与居民碳排放之间也存有较强的相关性, 这意味着居民区面积会对居民区CO2排放产生显著的正向影响关系。随着居民区的扩建,居民碳排放也会显著增加。

景真燕对城市住宅碳排放影响因素分析得到住房面积是影响住宅碳排放的第一要素,是住宅碳排放控制的重点[12],这也进一步说明居民区面积对居民碳排放的影响,因此要合理控制居民区面积,从而减少高碳排。

3.4 TNL与GDP最优回归模型结果

不同城市的经济发展模式不同,GDP随夜间灯光增加而增加快慢也有别[13]。中国每个城市都有着各自最优的回归模型,且大多为指数、线性和二次多项式模型。

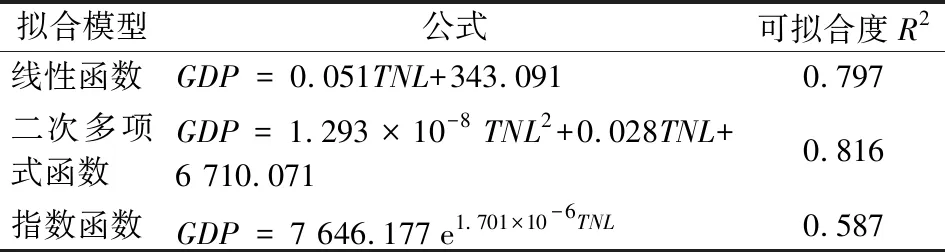

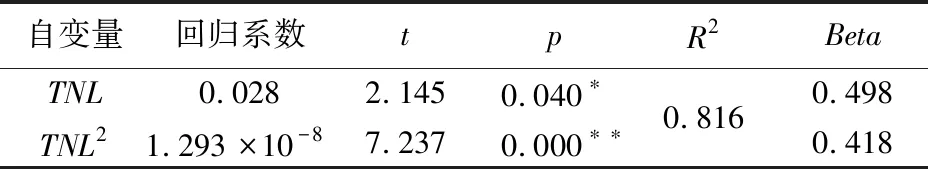

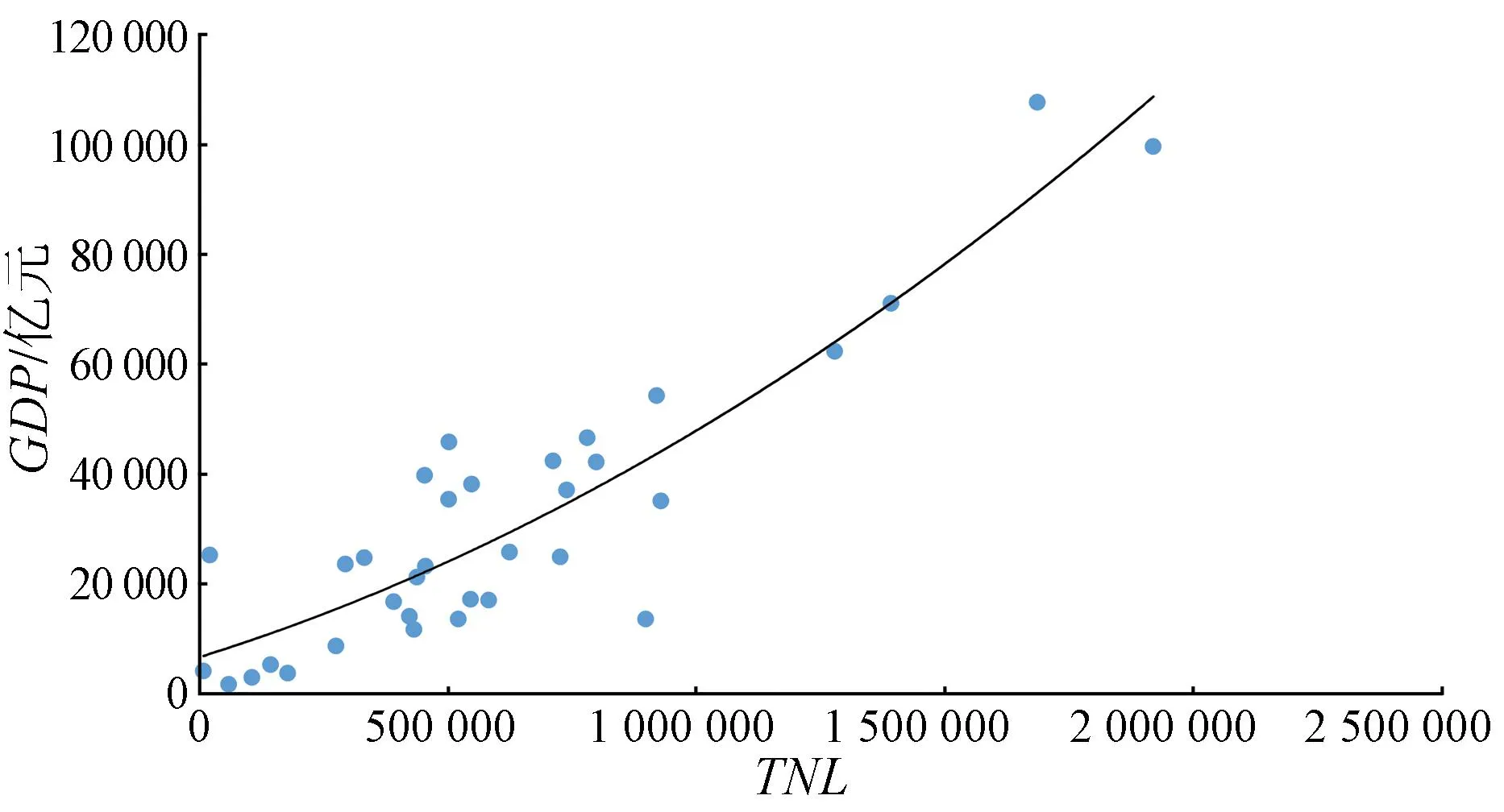

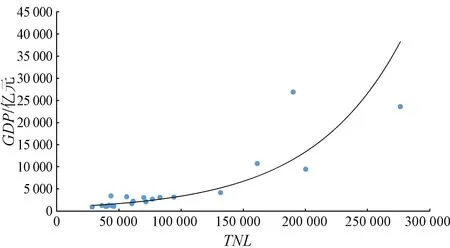

在此基础上,本文对TNL和GDP进行相关性分析,选择了多种模型进行对比,如表3所示,最终决定中国各省级采用二次多项式函数模型进行拟合,其拟合结果如表4和图5所示; 广东省市级选择指数模型,最终结果如表5和图6; 而山西省、陕西省以及黑龙江省市级均选择二次多项式模型。

表3 中国各省(自治区、直辖市)不同模型的对比

表4 二次多项式模型的拟合结果①

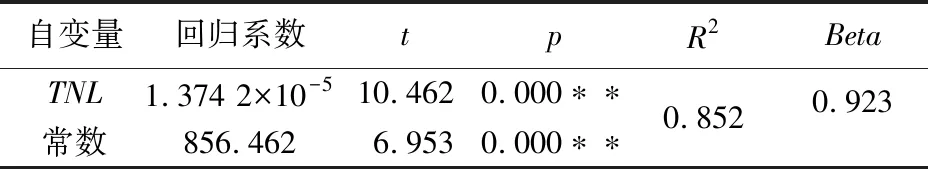

表5 广东省各市指数模型的拟合结果①

图5 中国各省(自治区、直辖市)GDP与TNL趋势图

图6 广东省GDP与TNL趋势图

从表3和表4可以看出最优模型为二次多项式模型,其R2为0.816,2个自变量均显著。因此,最终模型为:

GDP=1.293×10-8TNL2+0.028TNL+6 710.071 。

(5)

表5为广东省各市指数模型的拟合结果,图6为广东省GDP与TNL趋势图。由表4和图5可知,广东省采用指数模型,R2为0.852,显著性良好,说明随着TNL值的增加,广东省各市的GDP也在增加。因此,广东省最终模型为:

YGDP=856.461 9e1.374 2×10-5TNL

,

(6)

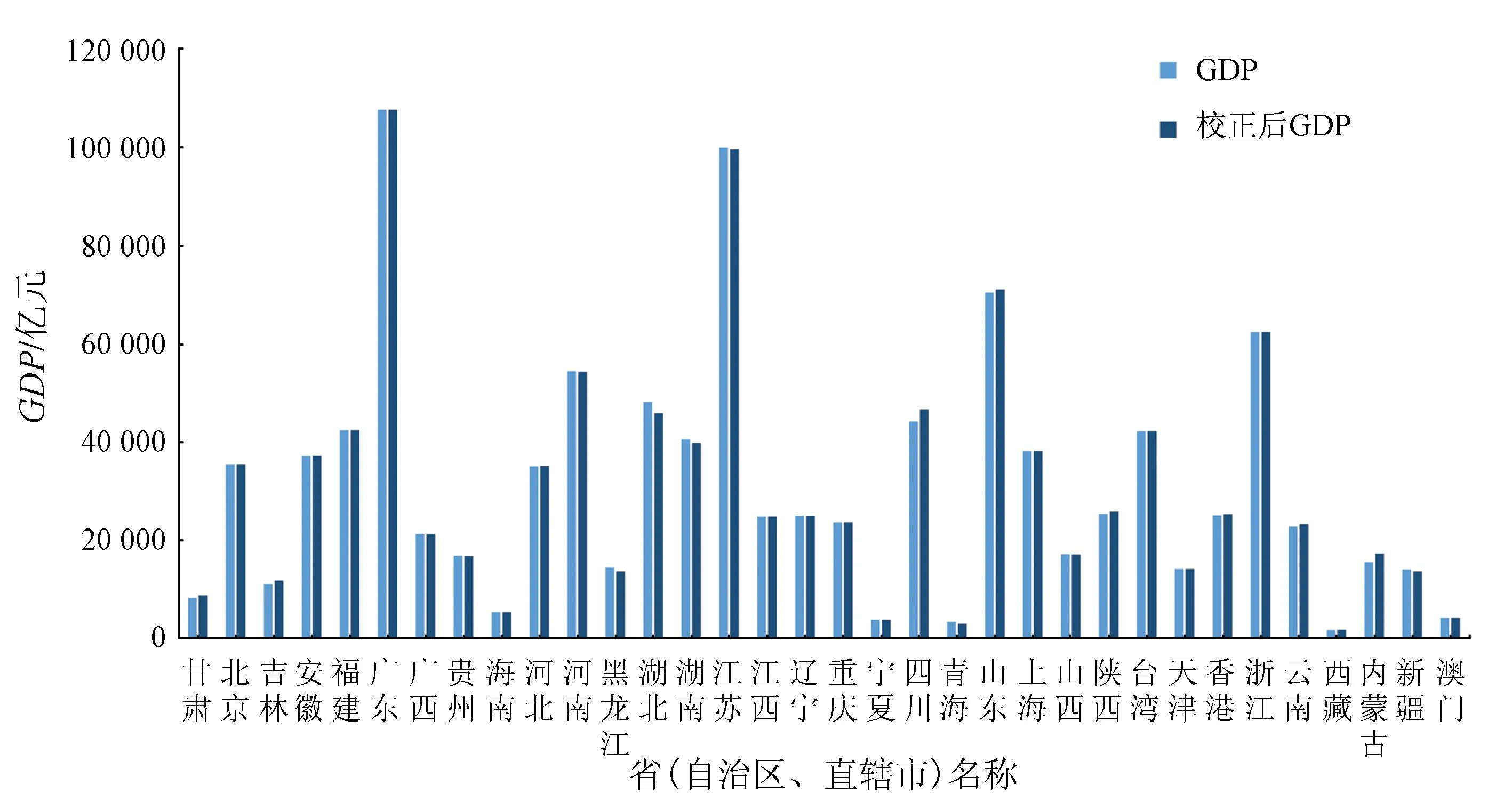

夜间灯光数据反映了区域经济的分布状况,由于中国各个城市都存有经济发达的地区,在夜光遥感影像达到饱和时,其最大亮度值不能反映出更多的经济情况。因此,在采用灯光数据进行中国各城市GDP空间化研究,要按模型把GDP空间分配到空间中的每个像元上[14],然后进行线性纠正。本文在研究中使用式(3)和式(6)对GDP进行纠正,结果见图7。图中,实际GDP指国家统计局的统计年鉴中的数据,其中澳门数据直接采用实际GDP,单位为亿元。

图7 校正GDP与实际GDP对比图

3.5 2种影响因子的整体建模结果

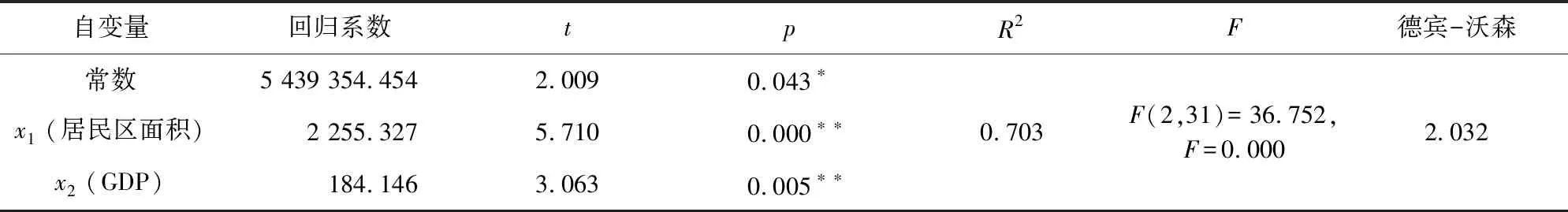

通过居民碳排放与居民区面积初步建模确定居民碳排放与居民区面积之间存有显著相关性且计算得到了各城市的居民区面积; 通过建模以及数值纠正得到了各区域的GDP,接下来要以居民区面积和GDPl为自变量,以居民碳排放为因变量使用线性回归模型进行拟合,其结果见表6。

表6 整体模型OLS回归结果①

从表6分析可知,整体的线性回归模型的R2为0.715,并且呈现出0.01的水平显著性,说明模型具有可行性。自变量回归系数均为正值且显著性良好,说明居民碳排放会随着居民区面积和GDP的增加而增加。因此,中国省级模型为:

Y=2 255.327x1+184.146x2+5 439 354.454

。

(7)

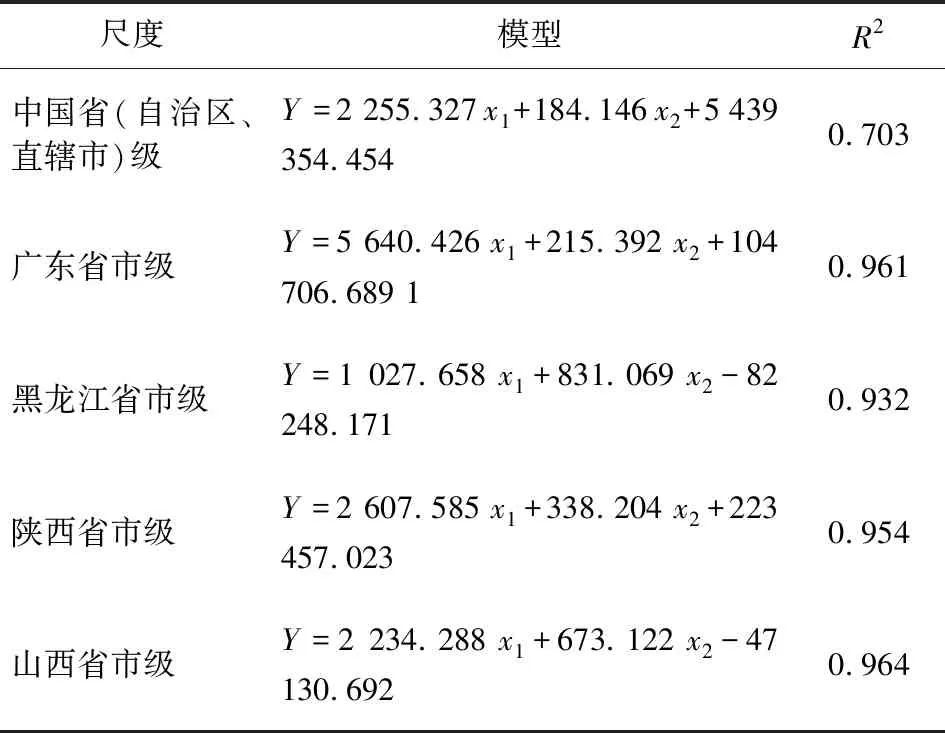

然后对本文其他研究区域建立多元线性回归模型,模型结果统计在表7中。

表7 不同尺度模型结果

从表7可以得知: 居民碳排放和居民区面积、GDP有着很强的相关性,随着各城市居民区不断的扩建以及地区生产总值的增加,居民碳排放也会有所提升。

在本文分析的这2种因素中,居民区面积的增加对居民碳排放的有着显著的正向作用,因此根据居民的需求,合理规划住房面积能有效控制碳排放量的增长,在选择房型时也可以参考不同住房面积结合其经济能力和地区发展水平等因素实现居民的低碳优质生活。

由图3可以看出,所选省份的居民碳排放值分别处于趋势线上方、无限逼近线上以及下方区域。同时,根据调查广东省全年经济运行总体保持平稳,GDP位居全国第一,其次是陕西省、山西省以及GDP排名倒数的黑龙江省,然后结合各省模型可以看出,随着经济的发展,在一定时间内GDP对居民碳排放量增加的贡献减少,而居民区面积对居民碳排放量增加的贡献增加。

因此,对于经济发达的区域,可以多关注一下居民住宅面积扩建带来的碳排放,建立居民住房总面积记录平台,控制居民买房的数量,合理布置房型面积,减少我国低碳经济发展中的障碍; 对于经济发展较慢的区域可以理性规划居民区的扩建,在保证经济发展的同时也要引进高科技减少发展中带来的碳排放增加,争取早日实现我国的碳达峰和碳中和目标。

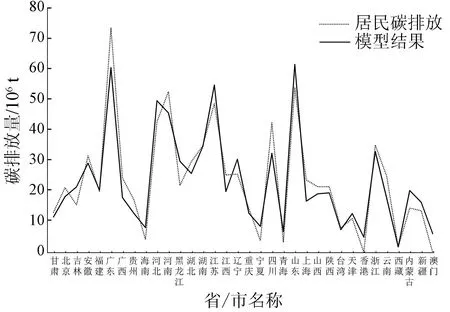

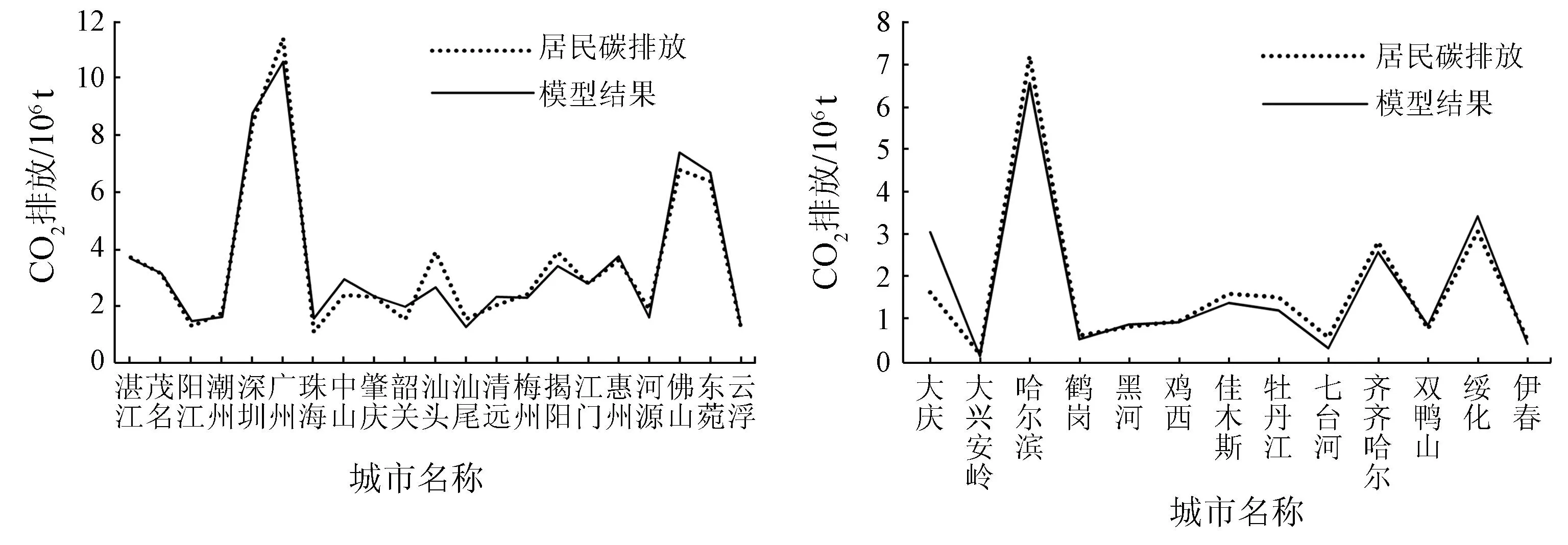

3.6 模型结果的验证

为了确定模型的可行性,将模拟结果与实际居民碳排放进行对比,拟合效果如图8和图9所示。

图8 各省/市居民碳排放真实值与拟合值的对比

(a) 广东省各市拟合结果对比图 (b) 黑龙江省各市拟合结果对比图

从图中可以看出模型的精度较高,预测结果合理。其中,也反映出在针对城市尺度时构建的模型拟合效果更优。这可能是因为在对更小尺度进行模型构建时,各个城市的发展模式和经济状况都得到了充分体现的缘故。因此,应该理性的认识我国目前的居民碳排放带来的压力,结合居民区面积、经济发展等影响因素为减少我国各城市居民碳排放采取合理的政策和措施。

4 不确定性因素

The Global Carbon Grid V1.0受益于带有精确坐标位置的基础点源数据集,提供全球能源生产和消费基础设施的高分辨率排放数据产品。基础设施建设中的活性率(产品产量和燃料消耗),有增无减的排放因子,粒径分数和控制技术的去除效率等都会对数据准确产生一定的影响[15]。

WSF数据是由2019年Sentinel-1和Sentinel-2多期图像获得的一个10 m分辨率的全球人类居住区,由于部分居民住宅使用一些特定的建筑材料,例如泥砖、草皮稻草、织物等导致卫星无法观测忽略了这部分的居民区面积,还有一些游牧民、难民营和密集植被的情况也使卫星无法持续检测它们[16],从而无法有效识别此类居民区。

NPP夜光遥感数据会出现灯光溢出效应,高光区域周围的灯光强度往往要大于实际灯光值, 会导致预测的GDP值偏高; 其次,我国部分第三产业不能产生灯光,也会导致预测的GDP出现误差。

5 结论与展望

与以往研究不同,本文首先利用遥感影像获取数据,在时效性以及信息的准确客观性上都有所提高,然后以中国各省(自治区、直辖市)和部分省辖城市级为研究对象创新性地研究了居民区面积和居民碳排放的相关性,在确定两者具有显著相关性的基础上,通过夜间灯光亮度值计算出GDP,最终结合GDP这一影响因素建立了多元线性回归模型,并得到了以下结论:

1)居民区面积对居民碳排放可以产生显著的正向影响,说明居民区的扩建会导致碳排放的增加,因此根据居民的需求,合理规划住房面积能有效控制碳排放量增长。

2)夜间灯光数据与GDP之间存在相关性,且GDP对碳排放量也起到正向的促进作用。由此可知,随着经济发展,社会消费端对碳排放的贡献将逐步增加,如何兼顾经济发展与碳排放间的关系也是当前需要解决的问题。

3)居民碳排放与居民区面积和GDP之间存在显著的相关性,且在市级尺度上效果更好。随着经济水平的发展,居民区面积的扩建是居民碳排放量增加的主要推动力,GDP对居民碳排放量增加的驱动效应有所下降。因此,在规划经济发达城市的布局时,应合理布置居民区面积,减少大面积住宅高度集中的设计和布局,在设计时寻找居民区的最优建筑面积,然后和经济发展水平保持一个合适的比例,避免部分区域出现高碳排等情况; 而对于经济发展缓慢的城市,在合理布置居民区面积的同时,使用高科技减少经济发展产生的高碳排,从而实现低碳经济发展。

本文研究区域只限于中国,不能进一步说明居民区面积对碳排放有着显著影响,有一定的局限性。因此,在后期的研究中,将选取不同年份和国家的较小单元空间尺度进行研究,尝试将研究区域细化到一个镇甚至一个街区; 然后进一步研究分析城乡居民碳排放在时间序列上的差异。

——《2013年中国机动车污染防治年报》(第Ⅱ部分)