长江中游泥沙淤积与全新世长江三角洲的发育

——兼论长江中游防洪策略

陈立德

中国地质调查局武汉地质调查中心(中南地质科技创新中心),湖北武汉 430205

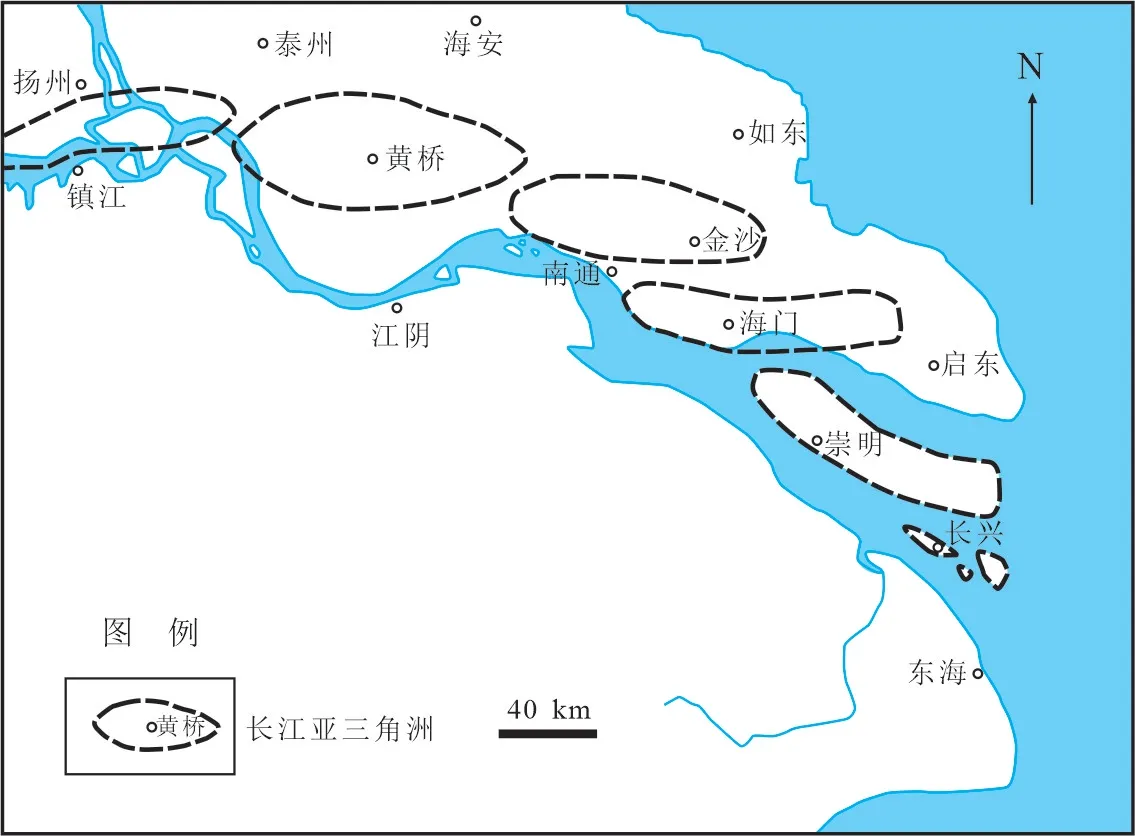

伴随全新世海侵,距今约7500年,长江口退至镇(江)-扬(州)一带,形成了以长江河谷为主体的喇叭状河口湾。距今5000~6000 年前,泥沙在河口湾一带堆积,开启了长江三角洲的形成演化过程。在经历了红桥期、黄桥期、金沙期、海门期、崇明期和长兴期六个亚三角洲发育阶段后,形成了自西向东雁列的六个亚三角洲河口沙坝(王靖泰等,1981;杨文达,1996;曹光杰和王建,2005),长江口随之自镇-扬一带逐渐向东南方向迁移到目前的长兴岛一带(图1)。以长江三角洲各亚三角洲的发育来代替长江下游河道的延伸加长,则长江下游河道在红桥期、黄桥期、金沙期、海门期、崇明期、长兴期的延伸加长分别63 km、73 km、67 km、71 km、70 km、76 km。中全新世以来长江下游河道累计延伸加长420 km(表1)。

表1 长江河道纵比降自动调整与长江枝江-荆州段河床淤涨关系计算表Table 1 Calculation table of river bed siltation in the Zhijiang-Jingzhou section of the Yangtze River(Based on automatic adjustment of longitudinal gradient of the middle and lower Yangtze River channel)

图1 长江口亚三角洲东南方向发育分布图Fig.1 Development and distribution map of the Yangtze River estuary sub delta in the southeast direction

经历了早-中全新世(约8000 a B.P.)洪水迅速上升的低洪水位阶段,全新世中期(7500~2500 a B.P.),受全球性增温和降水增加及海平面抬升的影响,长江与汉水以漫流形式汇入浩瀚的古云梦泽横穿平原(谭其骧,1980;张修桂,1980;官子和和蔡述明,1986;杨达源,1986;周凤琴,1986,1994;龚树毅和陈国金,1999;周宏伟,2012)。随着荆江和汉江三角洲的发育,至唐宋时期云梦泽解体、消亡,荆江段统一河道逐渐塑造完成,长江中游地区洪水过程日益显著,堤防兴起和荆江河道的迅速淤涨,汛期长江转而通过南岸穴口向洞庭湖宣泄洪水。由此开始了百余年来下荆江端蜿蜒型河曲的发展和簰洲湾的形成(杨怀仁和唐日常,1999),长江中游河道由此延伸加长达200 km。伴随着河道淤涨,长江中游荆江段洪水位不断抬升,该段河道经历了“大堤加高-河道淤积-洪水位上升”的恶性循环,由此造成荆江沙市段洪水位高出荆北平原达13 余米,荆江段形成高堤防高洪水位的严峻防洪形势。

已有研究表明,海平面上升是促成长江中下游河道溯源淤积的自然因素(方金琪,1991)。两岸大堤的修筑、江湖阻隔、围垸造田同样被认为是影响长江中下游河道淤涨的直接原因(林一山,1978;陈国金,1999,2008;左鹏,1999;童潜明,2004;张曼等,2016)而备受诟病。但是,伴随着长江中下游河道不断延伸加长,冲积河床对纵比降的自动调整,是否同样为长江中游河道淤涨和洪水位上升的内因,却鲜有研究,这将直接影响到长江中游防洪减灾策略的制定和长江流域防洪规划及长江流域国土空间规划的实施。

1 研究方法

按照冲积河道最小能耗率理论,当河流处于动态平衡时,其平衡纵剖面为一条向下凹的曲线(黄文典和王兆印,2007)。为简化计算,将河道纵比降取直线,并假定中全新世以来河道自动调整的趋势是河道纵比降总体趋于保持不变。中全新世初长江中游至长江河口镇江段起始河长L千米,起始高程为H米,伴随着长江三角洲的发育,长江口自镇江向下游方向不同阶段河道延伸长度为ΔL千米,长江中游不同阶段河道淤涨ΔH米,利用相似三角形比例关系,则有:ΔH=×H。依次计算红桥期、黄桥期、金沙期、海门期、崇明期和长兴期长江中下游河道的延伸长度(ΔL,单位:km),计算出相应的长江枝江-荆州段河道淤涨值(ΔH,单位:m)(表1)。其中,红桥期、黄桥期、金沙期、海门期长江口自镇江向下游方向不同阶段河道延伸长度依据王靖泰等(1981)相关图件结合遥感影像图进行度量。长兴期的河道延伸长度包括长兴岛亚三角洲的延伸长度76 km、下荆江蜿蜒河道的延伸长度150 km和簰洲湾河道延伸长度50 km(依据遥感影像度量)。

在河道纵比降趋于稳定状态下,根据长江中游河道泥沙冲淤对长江中下游河道延伸加长的沉积响应,得出长江中游枝城-荆州段、洞庭湖口段河道理论淤涨值,并据此进一步讨论长江中下游河道淤涨及其对长江中游防洪策略的影响。

简化计算过程中假定中全新世以来海平面基本保持不变。此外,中全新世以来,荆江河段分支河道多且极不稳定,河流宽度与现在也相差很大,与荆江归槽后河道淤积相比,分流河道在古云梦泽和江汉平原荆州东部地带的泥沙淤积,虽然有更宽泛的空间,但是泥沙淤积与河道纵比降自适应的响应大体可以对比。本文简化计算并不刻意追求数字的精确,侧重于分析探讨长江中下游河道延伸加长对长江中游河道泥沙淤积影响的轮廓。

2 长江中下游河道自动调整与长江中游河道淤涨

长江中下游冲积河床具有较大的趋向于泥沙冲淤平衡的自动调整能力,而在河道泥沙冲淤中,河道纵比降无疑是河流调整的一个重要因素。虽然短期来看,河道泥沙冲淤对纵比降的影响远不如短期内干支流以及江湖洪水位相互顶托对河流纵比降的影响(石国钰等,2007)。但是,从全新世海平面高水位以来数千年的资料积累分析,长江口从镇江逐渐向下游推进到今天的长兴岛过程中,长江河道的不断延伸加长和长江中下游冲积河床对纵比降的自动调整,使中下游河道泥沙冲淤趋于相对平衡(石国钰等,2007)。这一过程促进了长江中游包括枝江-荆州段、洞庭湖口一带河道泥沙淤积和洪水位的上升。

简化计算表明,红桥期,长江河道延伸63 km,其自动调整的结果是长江枝江-荆州段河道淤涨1.3 m;至黄桥期长江河道累计延伸136 km,累计淤涨2.8 m;至金沙期,累计延伸203 km,累计淤涨4.2 m;至海门期,累计延伸274 km,累计淤涨5.7 m;至崇明期,累计延伸344 km,累计淤涨7.2 m;至今,即长兴期,长江河口延伸至长兴岛,累计延伸420 km,累计淤涨8.8 m,考虑到下荆江蜿蜒河道发育和簰洲湾发展,河道延长200 km,对长江枝江-荆州段河道淤涨的贡献达4.1 m。红桥期以来,长江累计延伸加长620 km,长江枝江-荆州段河道累计淤涨12.9 m。

计算结果略小于通过历史地理研究得出的长江枝江-荆州段河道淤涨值(周凤琴,1986;杨怀仁和唐日常,1999;陈国金,1999,2008)。简化计算是将河床纵比降取直线,与最小能耗率理论平衡纵剖面为一条向下凹的曲线并不一致,所以简化计算得出的数值小于河道自动平衡实际淤涨值。此外,简化计算没有考虑长江穿越云梦泽漫流时期的湖泊淤积与长江单一河道淤积的不同情况。

简化计算清楚地展示了长江中游枝江-荆州段河道泥沙淤积是对中全新世以来长江河道不断延伸加长的沉积响应。伴随着长江河口自中全新世以来自镇-扬一带向下游迁移和长江中下游蜿蜒型河道的发育,长江河道不断延伸加长,长江中下游河道发生沿程冲淤调整,长江河道纵比降趋于稳定,则长江中下游河道沿程淤涨,尤其以中游荆江段河道淤涨最为严重。

河道泥沙冲淤是长江中下游纵比降趋于稳定的重要自适应方式。这一河道纵比降自适应过程也是长江中游河道淤涨、洪水位上升的重要原因。

3 讨论

3.1 长江河道延伸加长对长江中游河道淤涨的正反馈被长期忽视

已有研究往往将长江中下游河道淤涨归结为全新世以来的海平面上升(方金琪,1991)和长江防洪大堤的修筑,而忽视了河道泥沙淤积是对长江河道延伸加长的沉积响应。

方金琪(1991)模拟证实了海面上升是长江中下游河谷泥沙加积和洪水位上涨的主要原因,模拟结果表明,伴随着12100 年来海平面上升,长江中下游河谷泥沙加积分为两个阶段:第一阶段为5500 a B.P.以前,长江中下游河道淤积具有厚度变薄、时代趋新和粒度趋细的特征,具有溯源发展的性质;第二阶段则具有沿程加积的特征(方金琪,1991)。但是,方金琪(1991)模拟近3000 a B.P.洞庭湖口附近河段泥沙加积厚度仅为1.3 m,远小于实测沉积厚度(9.0 m)。如果考虑长江河道延伸加长对长江中下游河谷泥沙淤积的影响,则通过简化计算,得出洞庭湖口的泥沙淤积厚度为6.6 m(表2),更接近于实测厚度9.0 m,误差源于简化计算忽略了河道纵比降平衡剖面为下凹的曲线。重新审视方金琪(1991)的模拟结果,长江中下游河道的泥沙淤积在5500 a B.P.之前具有溯源加积补偿的性质,那么,5500 a B.P.之后的沿程加积则可能是长江河道纵比降自动调整对长江河道延伸加长泥沙淤积的响应。

表2 基于长江河道纵比降自动调整洞庭湖口段河床淤涨关系计算表Table 2 Calculation table of river bed siltation at Dongting lake estuary(Based on automatic adjustment of longitudinal gradient of Yangtze River channel)

此外,更多的研究将长江中游河道淤积(张修桂,1980;周凤琴,1994;童潜明,2004),尤其是荆江河道的淤积归咎于荆江大堤的修筑。诚然,荆江大堤的修筑和连为一体这一过程中伴随着荆江河道的快速淤涨,并促成了四口分流入洞庭的局面。但是,荆江大堤的修筑只是阻断了长江向江汉平原分流分沙,压缩了长江中游泥沙淤积的地理空间,加快了长江中游河道泥沙淤积进程,并没有改变长江中下游河道泥沙冲淤平衡的客观规律。但是,随着荆江河道的快速淤涨和荆江大堤阻断长江向江汉平原分流分沙,长江洪水位快速上涨,客观上加速了洪水和泥沙下泄。近2000 年来长江亚三角洲进入快速发展阶段,长江河道延伸加长提速。由于长江中下游河道纵比降自动调整,引起长江中游河道淤涨,其间构成正反馈机制。从这个意义上讲,长江中游荆江大堤的修建是长江中游河道淤涨和洪水上升的原因之一。

3.2 长江中游防洪措施应统筹考虑长江口浚海清淤或开辟入海新运河

长江中游现有防洪综合治理措施,主要工程措施包括加高加固堤防、整治河道、分蓄洪区和干支流水库建设及水土保持等,此外尚有“退田还湖”“挖泥还湖”、“平垸行洪”、“民垸蓄洪”等多种举措(左鹏,1999;童潜明,2004;张曼等,2016;陈立德,2018)和非工程措施。这些工程或非工程措施对解决长江中游防洪问题一直发挥着重要的作用,但是长江三角洲的发育和河道延伸加长对长江中游河道淤积及洪水位上涨的影响却鲜有关注。

长江三角洲发育和长江中下游河道延伸加长对长江中下游河道淤积的影响,应纳入长江中游防洪措施统筹规划。建议开展长江口浚海清淤和长江三角洲泥沙资源化利用综合研究,乃至开辟新的防洪入海通道,如开辟南通-如东入海新运河暨防洪新河,这些措施相较于在其中下游加高加固堤坝等工程措施,更容易实施,甚至于对长江中下游荆州-江阴段防洪也能起到更好的作用。

水利专家王恢先早年提出修建“澧岳运河”来减轻洞庭湖区洪水灾害,但是未能实施。1998年大洪水后,不少专家提出利用荆北古河道开辟中游分洪河道(周建军等,2000),包括:荆北人工分流河道(陈国金,1999)、两沙运河(董松年,1983;刘盛佳,1996)及沙谌运河(陈国金,1999)、长湖故道(李长安等,1999)等方案,或开凿“嘉鄂运河”或“嘉阳运河”(李绍虎,2006)等分洪河道的防洪减灾措施。考虑到长江中游南北分洪河道的建设,都有一个不可逾越的障碍,就是洪水最后还是要到武汉和鄱阳湖湖口,而武汉及湖口下游江段不能满足超额洪水的下泄(钱正英,1998)。长江中游的矛盾就是洪水来量大,泄量不够引起的,这也是由长江中下游河势和河道纵比降小决定的。

统筹考虑长江口浚海清淤和长江三角洲泥沙资源化利用,或开辟新的防洪入海通道,则将加大长江中下游洪水泄量,缩短长江中下游洪道长度,减少中下游河道泥沙淤积,减轻中下游防洪压力。此外,长江口滩头造地或填海造地也应考虑对长江中下游河道泥沙淤积的影响。

3.3 三峡水库蓄水后长江中下游沿程冲涮的环境效应有待进一步研究

三峡水库蓄水后,由于清水下泄,葛洲坝以下江段发生沿程冲刷,往往以冲槽淤滩的方式发生。由于长江洪水的特点,汛期洪水来临之前,汛前中水已经将冲刷河槽填补,同流量下汛期洪水依然没有显著下降。而沿程冲涮的泥沙势必在长兴岛下游方向淤积,长兴岛下游滩头出水将造成长江中下游河道的延伸加长和长江中下游河道纵比降的降低。在长江中下游沿程冲刷和中下游河道延伸加长的共同影响下,长江中下游洪水位对其的响应尚有待进一步研究。

4 结论

(1)全新世以来,长江口自镇江、扬州向下游迁移以及中游蜿蜒型河道发育,长江河道随之延伸加长达620 km。河道延长和河道纵比降自动调整引起长江中游荆江地区河道淤涨,其贡献达12.9 m,是长江中游河道淤涨和洪水位上升的内因。

(2)长江中游荆江沿岸人类工程活动的参与,强化了长江泥沙向下游输移,加速了长江三角洲的发展和长江河道的延伸,构成了长江中下游河道延长与中游河道淤涨和洪水位上升的正反馈机制。

(3)长江中游防洪策略应统筹考虑长江三角洲的发育与河道延伸加长对长江中下游河道淤积的反馈。长江口浚海清淤以及开辟南通-如东入海新运河暨防洪新河,相较于在长江中下游加高加固堤坝等工程措施,更容易实施,对长江中下游防洪能起到更好的作用。

(4)长江流域生态保护修复是复杂的系统工程,长江中游防洪减灾策略、长江流域防洪规划和长江流域国土空间规划,尤其是在长江口崇明岛、长兴岛的规划建设中,应统筹考虑长江中下游河道淤积和防洪问题。

(5)三峡水库蓄水后长江中下游沿程冲涮的环境效应与长江中下游河道淤积和洪水位之间的关系有待进一步研究。