大城市极端暴雨洪涝灾害防灾体系建设的经验与启示

——以日本东京为例

殷子昭,王成芳

(1.华南理工大学建筑学院,广东 广州 510641;2.亚热带建筑与城市科学全国重点实验室,广东 广州 510640)

0 引言

随着气候变暖和城市化水平的加快,全球台风、暴雨、风暴潮等极端天气及其次生衍生灾害频次和强度呈上升态势。我国有三分之二国土面积存在洪涝风险,应急管理部2021年及2022年发布的《全国十大自然灾害》中,暴雨所导致的洪涝灾害占据一半,尽管近年来我国防灾能力逐步提高,但极端天气的突发性和局地性仍给准确预测带来较大难度[1],从而不可避免地导致城市经济社会功能的正常运转受到影响。2021年郑州“7·20”特大暴雨灾害共造成河南省1478.6万人受灾,因灾死亡失踪398人,直接经济损失1200.6亿元,诸多本可避免的人员伤亡事件暴露出城市在灾害认识、城市防灾建设、灾害信息发布与传导、部门统筹协调上的不足。城市的防灾规划水平决定了城市的风险应对能力,而制度的健全完善是规划有效实施、充分发挥作用的先行保障,涉及组织管理、风险评估、规划实施、资金安排、公众参与等内容。2022年6月19日印发的《“十四五”国家综合防灾减灾规划》中指出,健全防灾减灾救灾管理机制、法律法规和预案标准体系及规划保障机制,是我国十四五期间防灾减灾建设的主要任务。未来,建立运转高效、全民参与,可实施、可持续的防灾体系是降低灾害风险及损失的关键。

日本作为全球人口和建筑最集中且灾害多发的国家之一,在多年的治水经验积累中形成了行之有效的防灾体系,首都东京在日本大城市中具有较强代表性。目前已有部分学者从防灾水利设施、洪水风险管理研究、洪涝灾害评估方法等做出不同角度的推介和经验介绍[2-10],但尚未有文献针对洪涝防灾制度及规划体系进行系统总结。本研究通过查阅大量一手日文资料,引入时间维度对相关法律和规划制度变迁进行系统梳理,以期探究其防灾体系逐步完善的历史过程,并梳理东京近年的最新暴雨防灾举措,归纳出“预防为主”的洪涝防灾制度体系和“软硬兼施”的洪涝灾害应对措施,对东京洪涝防灾法律制度、规划体系及城市防灾建设手段进行深度剖析,以期为我国高密度大城市极端暴雨下的洪涝灾害防控提供有价值的思路方法。

1 东京洪涝灾害概况

东京由区部(23区)、多摩区域内陆部分和伊豆群岛等岛屿组成。地理位置使其夏季易现“游击式暴雨”[11],秋季台风及强降雨频发,东京西北地区由于热岛效应和海风汇聚尤易出现集中降水。东京境内有鹤见川、荒川、多摩川等日本一级河流和诸多中小型河流经过,加之其城市化程度高,径流系数大,城市用地高度集约与立体化,地下空间开发逐年增多,极大增加了内涝的发生频率及危险性。

总体来说,东京洪涝灾害发生的原因主要为暴雨引发的河流泛滥。在时间上,50mm/h以上强降雨发生频次逐年递增(图1),根据日本气象厅的数据,在过去30年里50mm/h以上强降雨的数量增加了1.3倍,80mm/h以上的强降雨则增加了1.7倍。在空间上,各地区体现出明显分异,75mm/h(20年一遇)以上的强降雨均聚集在人口和城市建设集中的市中心区域。

图1 东京1973—2021年发生50mm/h降水日数及线性回归[12]Fig.1 The number of days with 50mm/h precipitation in Tokyo from 1973 to 2021 and its linear regression[12]

2 “预防为主”的洪涝防灾制度体系

2.1 逐步完善的洪涝防灾法律

日本防灾相关法律按照适用范围可分为3类:综合性防灾法律、专项防灾法律、对特殊情况进行补充说明的特别法。1961年出台的《灾害对策基本法》为防灾体系中的主干法,该法规定了政府、社会及公众各主体的防灾责任、政府防灾组织、防灾规划的编制、公开及实施、灾害预防、应急及灾后重建、财政金融等事项[13],地域防灾规划与专项防灾法律均在此基础上进行编制。

洪涝防灾专项法律如下:《河川法》用于河流环境的常态化综合管理,从源头减少洪涝灾害的发生[14];《特定都市河川浸水被害对策法》规定了流经城市的河流及其流域的防灾减灾措施[15];《水防法》侧重于洪涝灾害发生时的预警及防御机制[16];《下水道法》规定了下水道等改善城市内涝的相关设施管理方法[17]。以上4部法律从1896年起至今经过4个阶段的不断完善,囊括洪水及内涝防治各环节的硬性措施及软性机制,成为日本各级洪涝防灾规划体系建立的基础(图2)。

图2 日本洪涝防灾法律出台及重要修订过程[18-19]Fig.2 The introduction and main revising process of laws related to flood control and prevention in Japan[18-19]

从日本洪涝相关法律的变迁可以看出,其防灾理念从灾时应急走向常态化综合管理,从机械设防走向全域生态治理,从单一政府责任走向全社会共同参与,有效保证了防灾措施的落实。

2.1.1 第一阶段:洪水灾后治理(1896—1996年)

1896年的旧《河川法》标志着近代日本雨洪管理制度的诞生,其以“治水”为目的,基本方针是以连续的堤坝、水库和水池将洪水限制于河道内,重在加强洪水发生后的应对措施。1964年,在台风频繁引发洪水,国外出现水资源多用途开发的背景下,新《河川法》出台,形成了“治水”与“利水”并重的水系综合管理制度,借鉴美国田纳西河综合开发工程进行多用途水坝建设。

1949年出台的《水防法》规定了地面水防活动①的有关事项。该法还明确了地方政府是防灾的第一责任单位,负责编制水防计划,在消防机构能力不足的情况下须额外设置防洪小组。该阶段《下水道法》的编制仅出于公共卫生的需要,未考虑到洪涝防灾。

2.1.2 第二阶段:灾害预警及内涝风险管理(1997—2014年)

随着社会经济环境的变化,河流的气候调节功能受到重视。1997年修订后的《河川法》在以往的“治水”与“利水”的目标之外,加入了“河流环境的整治与保护”,并规定河流管理者编制反映流域居民意见的河道整治规划。2000年9月发生的东海暴雨促进了2001年《水防法》的关键性修改,扩充了灾害预警的数据来源,以洪水预报涉及的所有河流数据确定洪水预测区域,防灾工作也从地面延伸到河流。2005年,《水防法》将预测数据来源扩大到全部已知水位的河流,要求地方政府绘制并印发洪水风险图,加强了信息传达及紧急预案,如确保灾害预警能够传达至高龄老人等脆弱人群,制定浸水预测区域内地下空间的洪水应急计划等。

在城市型水灾频发的背景下,日本2003年出台了《特定都市河川浸水被害对策法》,该法要求河道及下水道管理者、流域涉及的地方政府最高官员共同制定流域水灾对策计划并建设雨水贮蓄和渗透设施。与此同时,2005年的《下水道法》规定划定雨水流域并进行广域雨水排放。

2.1.3 第三阶段:全社会防灾建设(2015年至今)

随着大规模气象灾害风险增加,强化水灾预警、维护基础设施、保持下渗机能、控制地面径流迫在眉睫。日本在2015年修订了多部法律,建立硬性、软性一体化措施系统,以更有效地应对洪涝灾害。修订后的《水防法》要求根据预估最大降雨量,而非提防规划的降雨量来模拟淹没情况,将灾害预警由洪水扩大到内涝及风暴潮灾害,明确内涝及风暴潮的淹没预测区域,首次明确了千年一遇的降雨量,并规定在水防计划中纳入与地下商场等相连的建筑物所有者的意见。

2017年和2021年的修订,《水防法》确立了淹没实况记录及公开制度,便于公民实时了解淹没情况,并将浸水预测区域扩大到包含重要设施的流域。2015年的《下水道法》规定由政府与居民一同推进水灾对策制定,建立雨水贮蓄设施管理协议制度,通过日常修缮下水道以保证其机能的持续性。2021年,《特定都市河川浸水被害对策法》中将流域具有保水与径流机能的土地作为蓄水功能保护区,并使地方公团、私营企业参与到流域雨水贮蓄及渗透设施的建设中。

2.2 精细化的防灾规划体系

日本洪涝防灾规划体系的上位规划是根据《灾害对策基本法》编制的防灾基本计划(全国层面)、地域防灾计划(地方层面),包含地震、风水灾害②、火灾、原子灾害等从预防到灾后重建的措施,作为各层级洪涝防灾的基本依据。基于专项法律制定的单项防灾规划及相关文件是综合防灾规划的补充,如依据《水防法》应制定水防计划和洪涝预测区域,根据《特定都市河川浸水被害对策法》应制定流域水灾对策计划(图3)。

图3 东京洪涝防灾规划体系[11-23]Fig.3 The flood prevention planning system in Tokyo[11-23]

在法定体系之外,东京政府针对自身城市特征制定了洪涝防灾政策及方针。《东京都暴雨对策基本方针》从“滞、蓄、排、避”等方面提出了工程及非工程措施,是东京应对城市暴雨的主要指导文件[11]。针对东京暴雨及台风愈发频繁、洪涝灾害日益严重的情况,东京都政府编制了《东京暴雨对策行动计划(2020—2025)》以进一步促进相关措施的落实[20]。

由于东京高密度地段和洪涝灾害高风险区域高度重合,为防止大规模水灾造成东京乃至日本社会经济活动完全瘫痪,日本政府与东京都政府于2020年共同编制《建设抗灾首都——东京》中提出“广域避难”概念,通过强化防灾设施、建设高地城市、提升居民及企业意识等方面举措,在洪涝灾害发生时依旧能够保障民众生命安全及城市社会经济活动的运转[21],大大增强城市韧性。

3 “软硬兼施”的洪涝灾害应对措施

3.1 硬性措施:精细化的防灾建设

3.1.1 分级设定日常及特殊时段、特殊地段的防灾目标

《东京都暴雨对策基本方针》基于观测站历史降雨强度制定了东京30年内的防灾建设目标,从而实现从源头遏止洪涝灾害的发生,并在最大程度上削减灾害对城市的影响:

(1)降雨在10mm/h以内时,通过常规策略控制城市雨水径流;

(2)降雨在10~60mm/h时,采取河流、下水道综合管理措施避免形成水灾;

(3)当降雨在60mm/h至20年一遇(区部75mm/h,多摩地区65mm/hr)导致河流及下水道溢出时,通过城市建设措施及防灾基础设施,避免淹没建筑与地下空间,确保城市基本功能;

(4)降雨超过20年一遇时,加强疏散和避难措施,保障居民的生命安全。

此外,东京还依据灾害发生频率、受灾严重程度、人口及金额损失数量、基础设施承载能力等划定暴雨对策强化流域及地区,从而使各项防灾建设能够分级确定设施的规模及标准,并采取进一步的强化措施(图4)。

图4 对策强化流域及地区[11]Fig.4 Watersheds and regions where flood prevention countermeasures need to be strengthened[11]

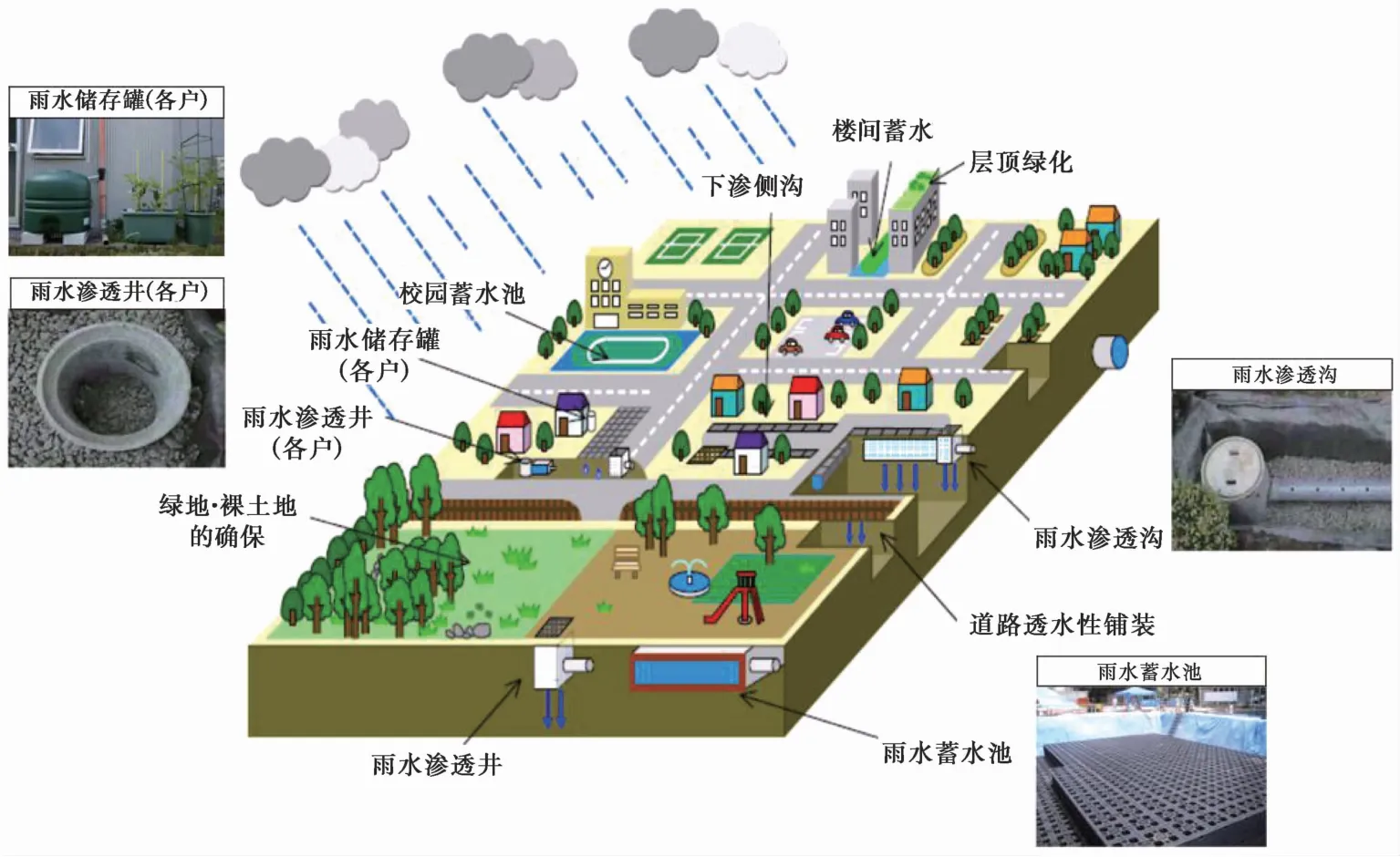

3.1.2 日常径流控制措施

对于道路、学校、公园、行政办公楼等公共设施,东京都及区市町村政府共同负责落实雨水蓄水池、透水性铺装及临时雨水储存设施的设置。对于大型民间用地,区市町村政府通过流域暴雨对策计划,对用地的开发进行指引,如控制建筑面积、容积率等,并制定相关纲要和条例强制设置径流控制设施。对于小型民间用地,为加强对私自开发与现有设施的管控,东京都政府主动为居民提供房屋改造的资金补助及径流控制设施的安装方案。位于对策强化流域且其他设施安装困难的地区,东京政府推广并为其安装雨水储存罐(图5),并要求小型私人用地中的停车场采用透水性铺装及雨污分流,现有公共下水管道改造为雨水蓄水管等。

图5 流域雨水径流控制措施[11]Fig.5 The stormwater runoff control measures in the watershed[11]

东京十分重视现有森林、公园和农田等绿地的蓄水及渗透功能维护,每年会对雨水径流控制效果进行定量评价,并在各流域暴雨对策计划中予以反馈[11]。

3.1.3 河流整备与地下管网建设

为预防水灾发生,东京在沿江城市化程度较高、河道拓宽及防洪设施建设难度大的地方,当现有河道未满足50mm/h的规划剖面时,设有可临时调节雨水的河流调节池。包括挖入式、地下箱式、地下隧道式三种,2030年东京调蓄池总容量将达到150×104m3。调节池时充分考虑到与生态环境协调及多功能用途,蓄水设施上方可形成公园、运动场等,灾时还可作为避难场所,有时为了高效利用土地也会建造住宅。东京还将数个地下隧道式调节池串联成环状,使数个流域在暴雨时能够相互调节,地下调节池还与下水道相连,避免了暴雨时下水道雨水外溢,有效应对了100mm/h的局部短时暴雨(表1)。

表1 三种常用河流调节池形式[24]Tab.1 Thr ee common for ms of river regulation basins[24]

东京在对策强化地区设有应对50mm/h降雨量的雨水干线和泵站,在易因雨水从干线倒流而淹没的区域铺设浅埋雨水干线,没有河流以排放雨水的区域则与其他区域共用排水干线。蓄水管道同调蓄池类似,通过暂时吸收无法完全排出的雨水来减少道路淹没,雨停后,蓄水管道将储存的水抽出并返回现有排水管道[11]。

3.1.4 建设“平灾并用”的多功能高地城市

东京通过一系列“高地城市”建设措施,保证超标准大规模洪水侵袭下居民生命安全与城市基本功能运转(图6)。如建设高台公园,平时提供滨河开敞绿地,但在灾害影响到城市生命线时,亦能提供满足最基本生活水平的避难空间。考虑到一旦发生设施无法抵御的大规模洪水,“零米区”会发生可能持续2周以上的大范围淹没,因此东京在沿河地带配合土地区划项目修建高规格堤防,在洪涝淹没时作为紧急避难高地,平时则作优质的城市开放空间[21]。

3.2 软性措施:常态化的防灾机制

3.2.1 灾害预警及信息公开

东京都通过三类风险地图有效传达洪涝灾害预警及风险评估信息:

“洪水浸水预测区域图”包含具有降雨量监测及水位信息、流域涉及重点保护设施(住宅、弱势群体所在设施、避难路线及场所等)的河流在最大规模降雨③下泛滥所导致的淹没深度及范围;“内涝浸水预测区域图”包含水位已知、涉及重点保护设施的下水道覆盖地区,在最大规模降雨下雨水无法排出,而引发的淹没情况。

东京城市型水灾对策委员会为东京下辖的14个流域制定了“浸水设想区域图”,显示了东海暴雨同等规模降雨量下的淹没状况,包含最大淹没深度、持续时间,并在东京建设局网站发布在线灾害地图,以便公众查看所在位置的灾害风险。

2005年《水防法》规定区市町村政府负责向居民传达洪涝预报方法、避难场所等信息,并规定其制作“洪水风险图”,即中小河流洪水淹没风险防范手册,以通俗易懂的方式表示灾害信息获取途径、避难路线及场所、防灾设施位置等,并通过分发印刷品及网络途径向居民传播。

除了以上三类地图,东京还将灾害信息与受灾情况及时公开及整理,如下水道局负责监测低于1.0mm/h的降雨,并在其官网“Tokyo Amesh”系统公开下水管道的水位信息。东京每年的洪涝受灾情况编入《水灾记录》,在市民信息室与建设局网站公布,包括一般资产、工程设施、基础设施,详细至建筑物的床上、床下浸水栋数,且防灾规划每年进行审核评估以保证其可行性。

3.2.2 高效的洪涝情报传导系统

东京都水灾预警综合情报系统(DIS)由观测及监控系统、洪水灾害预警系统、泥沙灾害预警系统、气象情报显示系统、文本写作传达系统、互联网公开系统六部分组成[22],可实时、迅速准确地向水防部门提供河流水位、雨量等信息(图7)。

观察监测系统可实时自动采集东京市区雨量、河流水位、潮位等数据,录制河流影像数据、检查调节池蓄水量、闸门开闭及排水机场泵的运行情况;洪水预报发布系统将观测系统收集到的主要河流雨量、水位信息及一小时后的水位预测结果传导至气象厅,气象厅随即发布洪水灾害预警;气象信息显示系统将气象信息传递给相关部门,并实时显示防御状态,文本写作传达系统自动生成灾害信息和防灾态势指示文本,并通过屏幕弹出的方式迅速传达给相关部门。互联网公开系统是在东京岩手县小本河泛滥后由于信息传递不及时造成养老院人员伤亡而设立,2019年起发布智能设备端,可以在APP中了解周围雨量、水位、河道监控等,并支持英语、中文和韩语三种语言。

3.2.3 构建“三助”体系引导全社会防灾

东京将“保护自己的生命,保护自己的城镇”作为社会共识,构建了“政府公助-地方互助-居民自救”全社会共同参与的防灾体系,明确了公私范畴内的责任分工,共同促进防灾工作的推进。

政府公助职责包括制度设计、灾害信息公开、提供基层防灾建设的财政支持,为企业、民间团体、外国人提供帮助等。东京总务局制作并向市民和防灾组织发放《东京防灾》手册,发布VR视频模拟灾害发生机制使群众了解提前疏散的重要性,与防灾组织合作举办宣传活动等。东京消防厅与学校合作,促进防灾志愿活动的启蒙与传播,提高青少年儿童的防灾意识和防灾能力。

地方互助和公民自救是东京实现防灾能力的基础。前者即非盈利防灾组织(NPO)协助政府进行基层防灾工作,如为当地弱势群体提供援助,维护绿地与防灾设施,对防灾规划提出改进意见。企业和公民的责任包括私有用地的防灾建设、物资储备、应急预案,及时获取政府公开信息等。

4 对我国大城市极端暴雨的洪涝防灾之启示

4.1 法律法规层面:细化组织管理内容,加强多方合作

日本防灾法律的特征在于确保政府内部各部门、政府与公众的沟通合作,通过形成各方共识,减少政策的推行成本。从政府内部来看,我国政府在规划编制、灾害预警、应急救援、物资调用、交通管制等环节相互独立,缺乏统一组织及信息整合平台。可借鉴东京相关经验,从政府各部门中抽取人员组建防灾管理及应急时辅助工作的专项团队,如东京的水灾委员会、水灾合作组织等[23],并构建类似DIS的一体化信息传达系统,从而加强部门合作。

从民众角度来看,我国《防洪法》等法律中基本仅规定政府的防灾责任,政府与民众在防灾方面联动不足,社会防灾意识普遍薄弱。日本防灾法律中规定政府应与企业、NPO共同进行预案设计及志愿队伍建设,并以社区为单位分发防灾手册,确保信息传达至弱势群体。我国内涝多发的大城市可构建互联网防灾平台,平日能够实时查看不同位置的降雨、水位等信息,并与亲友共同确定优先避难场所,老年人群可通过电视或实物手册进行普及,从而在灾时迅速疏散,减轻政府负担。

4.2 硬性措施方面:分级分类管控城市区域,注重高地空间的多功能利用

在内涝治理方面,可借鉴东京根据城市历史降雨量与对应的灾害发生情况,提出不同级别降雨的建设目标,并划分重点管控流域或地区,强化该地区的防灾措施。在市政设施方面,对建设用地的下渗及蓄水设施做出硬性规定,可利用道路等空间建设调蓄池,将部分蓄水管相连成环并与连接排水管,避免排水落后地区加重内涝。若遇极端情况引发的大规模洪水,传统灰色基础设施无法抵御侵袭时,可借鉴东京在灾时利用建筑连廊空间、高台开敞空间抵御洪水的做法,尽可能保障城市基本功能运转。

4.3 软性措施方面:完善防灾规划评估及灾害预警工作

由于城市洪涝防灾工程设施投资巨大,技术复杂,通过对灾害数据的详细记录及评估,准确地总结现有防灾措施的薄弱点,是科学制定防灾规划的重要保障。东京每年进行防灾规划评估及修编,而我国灾害风险评估多为灾前评估,编制期限与总体规划一致,对规划措施的针对性改进指导不足。建议将洪涝风险评估作为强制性内容纳入国土空间防灾规划,各大城市在每次重大洪涝灾害后单独启动相关专项规划评估程序,将受灾情况与规划措施进行比较分析,评估城市“渗、蓄、排”机能以保证规划措施的有效性。由于大城市更易发生内涝灾害,在灾害预警方面,不止要对洪水进行情景预测,还应以最大降雨量增划内涝淹没风险地图,沿海城市还应绘制潮水淹没风险地图,并将风险地图、避难路线、避难场所规划图整合。

5 结论

本文对日本及其首都东京“预防”为主的洪涝防灾制度体系进行总结,得到如下结论:

(1)梳理日本洪涝防灾的法律演变过程,归纳“灾后治理-灾害预警及内涝风险管理-全社会防灾建设”三个阶段其各阶段关键性改进内容,为我国相关法律的完善提供一定思路。

(2)总结东京最新的洪涝防灾规划文件及其“软硬兼施”的灾害预防措施。

(3)结合防灾规划体系框架,提出我国大城市在应对极端暴雨及其引发的洪涝灾害时,从东京防灾实践中可吸纳的有效措施,包括细化法律中组织管理内容、分级分类管控城市区域、注重高地空间的多功能利用、完善防灾规划评估及灾害预警工作。

在当前气候不确定性及洪涝灾害频发的背景下,借鉴日本及其首都东京防灾体系之优秀经验,可以有效为我国高密度大城市洪涝防灾提供优化思路。期待随着未来国土空间规划防灾体系不断完善,能够逐步提高规划可行性,构建深入民心的常态化防灾机制,实现城市气候适应性和国土空间韧性的加强,降低极端暴雨及洪涝灾害对城市和居民带来的负面影响。

备注:

①水防活动是指水灾警戒、防御、灾后减小灾害损失的活动,包括巡逻活动、防汛工程、疏散引导和救援活动等。

②日本把台风和强烈的温带低气压所带来的强风、暴雨等引发的灾害统称为“风水害”,具体形式包括洪水、内涝、土砂灾害以及风暴潮。

③最大降雨量参考国土交通省水管理·国土保全局于2015年7月制定的153mm/h。