四川盆地二叠、三叠系构造—沉积特征及有利勘探区带

文 龙 张本健 陈 骁 徐 亮 马华灵 彭瀚霖

1.中国石油西南油气田公司 2.中国石油西南油气田公司勘探开发研究院

0 引言

四川盆地二、三叠纪经历了海西期和印支期2个重要的构造旋回阶段[1],以区域性不整合面作为划分依据,可将其划分为下二叠统梁山组—中二叠统茅口组、上二叠统龙潭组—中三叠统雷口坡组2大构造—沉积旋回。在这些构造沉积旋回的控制下,形成了缓坡—台地的多套碳酸盐岩沉积。

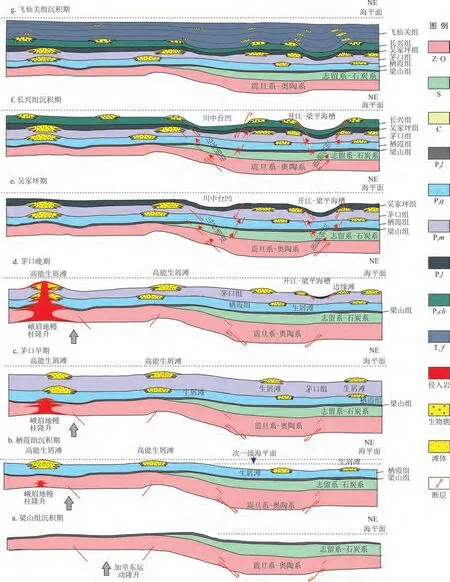

二叠纪前古地貌、二叠纪拉张构造背景、地幔柱隆升及火山喷发等多种因素影响控制了二、三叠系沉积格局。研究表明,栖霞期表现为古地貌分异背景下的“一缘两环带”特征,茅口期表现为拉张分异背景下的“一隆一缘”特征,晚二叠世表现为台—盆分异背景下的“三隆三洼”特征,早三叠世飞仙关期表现为克拉通内部的“填平补齐”特征,早三叠世嘉陵江期继承飞仙关期沉积格局,表现为盆缘古陆—岛链围限的局限—蒸发台地,中三叠世受江南古陆隆升影响,表现为东高西低的局限—蒸发台地,雷口坡末期受印支一幕影响形成“三隆两洼”的古构造形态。

1 二叠、三叠纪构造演化特征

四川盆地位于扬子克拉通西北一侧,四川盆地具有多旋回复合叠加的特点(图1),盆地的形成、演化具有阶段性[2-3]。

图1 四川盆地二、三叠系综合柱状图

1.1 二叠纪前古地质背景

二叠纪前的加里东运动、柳江运动及云南运动叠加,最终形成了二叠系的沉积基底,加里东运动使得上扬子克拉通产生两个巨大的隆起,北为乐山—龙女寺古隆起,南为黔中古隆起,使震旦系—下古生界遭受不同程度剥蚀。这不仅对下古生界分布有控制作用,而且对后期的构造演化也有重要的影响[4],泥盆系及石炭系仅分布在两个古隆起的外围。柳江运动在四川盆地表现为上升运动,而云南运动属于地壳张裂活动派生的升降运动。多期构造运动使震旦系—石炭系暴露,经过长期的风化剥蚀,二叠系沉积前古地貌准平原化(图2)。

在二叠纪时期,四川盆地周缘的西侧发育龙门山海盆,北部发育南秦岭边缘海盆,西南侧发育黔桂边缘海盆地。盆地内部的古地貌具有小规模的地形起伏差异,而这些小规模的地形起伏对后期梁山组以至整个二叠系的沉积相带的分异具有一定的控制作用,在乐山—龙女寺古隆起的高部位已经发现中二叠统各期具有继承性的生屑滩体分布。

1.2 地裂运动、地幔活动与沉积演化

峨眉地裂运动地质期较长(D2—T1)[5],表现在华南板块南缘的黔、桂、湘海盆裂谷和火山作用强烈,台盆分异明显,早三叠世末南秦岭和黔桂海盆的下三叠统陆源碎屑厚度巨大的充填沉积。峨眉地裂运动的演化与南秦岭洋打开、松潘—甘孜边缘海的扩张和金沙江—哀牢山洋盆活动有密切的关系。在中—晚二叠世,伴随着勉略洋南缘被动大陆边缘的伸展裂解过程,整个扬子板块北缘存在继承性的构造拉张运动。盆地北西向及北东向基底断裂复活,在张应力作用下,沿基底断裂拉开,形成了以北西—南东方向展布的“开江—梁平”海槽雏形(图3)[6-7]。

地幔柱理论的思想最初来源于Wilson(1963)提出的用于解释夏威夷群岛火山岩成因的热点假说。Morgan(1971)认为地幔内部存在一种上升的、圆柱状的、局部熔融的物质流即“热柱”。峨眉地幔柱发生在中二叠统广泛海侵的茅口期之后[8],在扬子板块西南川、滇、黔地区大面积玄武岩喷发,喷溢中心位于攀西裂谷系,裂谷系内填积了多期的火山岩系[9]。玄武质火山岩系覆盖面积达30×104km2,最大厚度在3 000 m 以上。盆地内华蓥山、达县和梁平钻井中也相继发现有玄武岩及辉绿岩,标志着以攀西裂谷系为中心的地壳张裂活动,已波及川西南及川东地区,四川盆地主体处于拉张环境之中。根据前人对川北地区野外露头观察,发现有辉绿岩侵入体,推测峨眉山玄武岩的喷发作用很可能在一定程度上加速了“开江—梁平”海槽雏形的形成[10]。在晚二叠世,峨眉山玄武岩泛流喷发达到高潮,在峨眉山玄武岩泛流喷发之后,上二叠统岩相古地理格局相对中二叠统发生了巨大变化。表现在盆地西南高、东北低的古地貌格局,并依次发育陆相、海陆过渡相及海相碳酸盐台地沉积。

因此,综合认为峨眉地裂运动是扬子板块在晚古生代—早中生代(D2—T1)一次大范围的拉张运动,峨眉地幔柱是西南地区中—晚二叠世(P2-3)发生的一次重大构造热事件,峨眉山玄武岩喷发是峨眉地裂运动强烈活动期的表现、也是峨眉地幔柱活动的必然产物,峨眉地幔柱隆升是中—晚二叠世地裂运动的动力机制。

2 二叠、三叠纪沉积演化

2.1 中二叠世沉积特征

2.1.1 栖霞期

栖霞组滩相主要分布在盆地中西部,受川北古隆起和乐山—龙女寺古隆起控制,其间被“德阳—绵阳”坳陷分割。

二叠纪前古隆起(古地貌)控制了栖霞早期沉积格局。古隆起区栖一段较薄,厚度15 ~25 m,其外围川东地区栖一段较厚,厚度30 ~50 m,栖一段沉积厚度可反映栖霞组沉积前古地貌受古隆起控制;这一规律同样约束了栖二段白云石化生屑滩分布,滩体整体呈现“一缘两环带”特征。一缘即川西台地边缘滩,发育在川西地区广元—剑阁、江油—绵竹、都江堰—大邑,天泉—峨眉一线,滩体厚度大,纵向较连续,岩性以灰色、浅灰色生屑灰岩、细—中晶白云岩、灰质云岩或云质灰岩为主。两环带即两个呈环状分布的台内滩带,南部环在乐山—龙女寺古隆起广泛分布,发育在川中地区西充—遂宁—安岳以及蜀南自贡—宜宾一带;北部环在川北古隆起的德阳—绵阳—九龙山分布。台内滩体厚度小,纵向多层叠置,岩性以灰色、灰褐色亮晶生屑、藻屑石灰岩为主,夹薄层白云岩。盆地东部台内洼地主要分布于通江—达州—广安—石柱及巫山一带(大致类同于川东地区石炭系分布范围),由于地势较低、水体较深,总体以低能的石灰岩、泥岩沉积为主(图4),岩性为浅灰色、灰色、灰褐色细—泥晶石灰岩。

图4 四川盆地及邻区栖霞期沉积相图

2.1.2 茅口期

茅口组沉积早期继承了栖霞组沉积格局,但沉积水体加深。茅一段岩性主要为一套黑灰色泥岩、泥灰岩与石灰岩组合,整体处于碳酸盐岩缓坡沉积环境[11]。古隆起区茅一段泥灰岩厚度小,为内—中缓坡沉积;古隆起外围的川东—川北地区茅一段沉积厚度大,为外缓坡沉积。茅口中晚期峨眉地幔柱隆升,在茅二早期川中古隆起核部持续发育高能滩,呈现“一隆”地貌特征(图5);受峨眉地裂运动控制,北部地区在强烈的拉张作用下发生沉降,发生非稳定背景下的槽台分异,从川中到川北地区,依次发育台地、斜坡、深水陆棚相沉积[12],斜坡—深水陆棚展布范围控制了剑阁—南充—石柱一带边缘滩体,“一滩”的发育(图6)。川中地区发育两个台内洼地,与开江—梁平海槽一样呈北西—南东向展布,其两侧发育蓬莱、盐亭两个高带,水体能量强,发育高能台内滩相。盆地南缘受右江盆地影响发育台内洼地,环洼地边缘的犍为—泸州地区发育若干台内浅滩。

图5 四川盆地茅二早期沉积相图

图6 四川盆地茅二晚期沉积相图

茅三期,随着拉伸作用进一步加强,川北地区持续下沉,发育斜坡—盆地相沉积(茅口组孤峰段硅质岩相),台缘带分布在剑阁—龙岗一带,亮晶颗粒灰岩普遍发育,具高能相带沉积特征[13]。威远—自贡、高石梯—磨溪以及南充一带台内滩大面积发育,其余地区为开阔海沉积。

东吴运动导致茅口组大规模暴露,发生区域性岩溶[14],暴露时间约7 ~8 Ma,茅四段已经剥蚀殆尽。伴随着地幔柱隆升,茅口末期具有西南高、东北低、隆洼相间的古地貌格局。

2.2 晚二叠世沉积特征

四川盆地吴家坪期受西南高、东北低沉积格局的影响[15],早期在盆地内部主要表现为河流—三角洲相、滨岸沼泽相、浅水缓坡、深水缓坡、斜坡相(图7)。晚期在绵竹—南川一线以东,主要为碳酸盐岩沉积,受拉张动力作用的强烈影响,形成隆凹相间的格局。台地区沉积生屑泥晶石灰岩夹云质灰岩,发育燧石结核,常见正常浅水生物碎屑;局部地区生物碎屑富集,形成低能生屑滩。广元—开江为狭长的深水陆棚沉积,以碳质泥岩与硅质泥岩为主,水体相对滞留、闭塞,深水陆棚外侧为沉积碳质泥岩、硅质岩及泥晶石灰岩的斜坡相,向北与陕西—湖北地区的深水陆棚连通,该深水陆棚区继承演化为长兴期开江—梁平海槽。受此影响,在吴家坪晚期川东北地区形成孤立台地(图8)。

图7 四川盆地吴家坪早期沉积相图

图8 四川盆地吴家坪晚期沉积相图

长兴期继承了吴家坪期古地理格局,并逐渐演化成三隆(川东北孤立台地、剑阁—南充—石柱开阔台地及遂宁—重庆—古蔺半局限台地)三洼(城口—鄂西海槽、开江—梁平海槽、蓬溪—武胜—石柱浅水陆棚)的沉积格局,这一构造沉积格局对长兴组生物礁和生屑滩的发育及分布起到了重要的控制作用[16](图9)。早期沉积古地貌、形成期同沉积断裂、海平面变化控制海槽、陆棚的演化与充填,进而控制长兴期礁滩的迁移分布。通江—开县—城口地区在吴家坪晚期孤立台地的基础上,台地边缘发育生物礁建隆,形成镶边台地;浅水陆棚区在长兴早期连通开江—梁平及城口—鄂西两大海槽区,开县—梁平—石柱地区发育多排隆洼格局,陆棚边缘礁滩体呈条带状规模展布;蓬溪—武胜浅水陆棚与川西海盆相通,其东侧边缘剑阁—梓潼—南充地区礁滩体规模发育,展布面积大,单个礁滩体宽6 ~10 km;蓬溪—武胜浅水陆棚内部受微地貌差异及同沉积断裂影响形成点礁群。

图9 四川盆地长兴晚期沉积相图

2.3 三叠纪沉积特征

飞仙关组沉积期继承了晚二叠世的沉积面貌并不断演化,随着拉张作用的不断减弱,海槽及陆棚区域逐渐退缩、消亡,台地不断增生。在三隆区域(川东北孤立台地、剑阁—南充—石柱开阔台地及遂宁—重庆—古蔺半局限台地),鲕滩继承性发育,且发育时间早,累计厚度大,在台地边缘可形成台缘滩,白云岩化及储集能力均优于台内滩。在三洼(城口—鄂西海槽、开江—梁平海槽、蓬溪—武胜—石柱浅水陆棚)区域,飞仙关早期主要表现为填平补齐,岩性以泥质灰岩、泥晶石灰岩夹薄层的颗粒岩为主,地震剖面上前积特征明显[17],基本不具备勘探潜力;飞仙关晚期水体整体变浅,在前积体之上及坡折部位可发育多期滩体、并呈进积叠置迁移,平面上席状连片展布,有一定勘探潜力。

嘉陵江组沉积期间,盆地由西南往北东呈低缓坡度倾斜的古地貌环境,在盆地域内整体为碳酸盐台地沉积体系,沉积建造受频繁海平面升降控制,形成石灰岩与膏岩互层的沉积组合。海进体系域为开阔海泥晶石灰岩沉积,沉积厚度大。高水位体系域主要发育局限—蒸发环境的灰质—云质—膏质潟湖沉积,纵向上演化特征明显[18]。由于海水进退较为频繁,潟湖边缘发育颗粒滩及云坪。

在中三叠世雷口坡期,四川盆地周边发育系列隆起,属于障壁碳酸盐台地沉积环境。盆地内沉积水体盐度进一步增高,形成白云岩与膏岩互层的岩石组合。东缘江南古陆成为影响构造演化的主要因素和物源区,沉积格局变为东高西低,渝东地区从东向西依次分布滨海-浅海碎屑岩;泸州-开江水下隆起进一步发育,隆起西部坳陷封闭条件更加完善[19],沉积大套咸化浅海蒸发膏盐岩;龙门山岛链下沉,其东为半咸化浅海局限台地沉积。

2.4 构造—沉积演化

从中二叠世的大范围海侵到中三叠世闭塞的蒸发岩沉积,沉积背景经历了碳酸盐台地→槽—台分异→台地过程,分异的根源在于峨眉地裂运动产生的拉张应力。沉积环境由开放逐渐转向闭塞。具体而言,梁山组的广泛滨岸沼泽沉积后,栖霞期四川盆地迎来大规模海侵,受乐山—龙女寺古隆起和川北隆起及德阳—绵阳坳陷影响,整体呈西高东低,并控制生屑滩分布。这种沉积格局一直持续至茅口早期。茅口中晚期,受拉张作用影响,盆地中北部逐渐产生构造分异,开始形成“梁平—开江海槽”雏形,并控制沉积建造,茅口组上部逐步相变为硅质岩建造(孤峰段),盆地中南部仍继承性发育浅水台地相沉积。龙潭期,康滇地区大规模玄武岩泛流喷发,在盆地西南部、南部地区堆积厚度不等的玄武岩,改变了盆地地貌格局,总体呈西南高东北低,这种格局一直延续至早三叠世,并控制了沉积体系的分布。同时,拉张应力持续,“梁平—开江海槽”不断演化,槽—台格局显性化,并在川东北地区形成孤立台地,但规模不大,环台地边缘形成生屑滩。长兴期继承发展,海槽加深加宽,同时在川中地区形成次级坳陷,展布方向与“开江—梁平海槽”平行,环海槽及坳陷边缘形成生物礁/生屑滩。跨中—晚二叠世,四川盆地域内沉积环境属开放性海域,生物繁盛,盐度适中,广泛发育生物礁/生屑滩建造。规模型礁滩体发育在槽—台分异的边缘带,是油气勘探的主战场。

进入三叠纪,拉张伸展作用减弱,盆地内海槽及次级坳陷不断被填平,川东北地区孤立台地演变为蒸发台地,建造厚层鲕粒白云岩。嘉陵江组—雷口坡组沉积期,受周缘隆起的控制及海平面变化,形成不同的岩石组合,海域水体逐渐闭塞,广泛发育膏岩。但嘉陵江组为石灰岩与膏盐组合,雷口坡组为白云岩与膏岩组合,反映了水体盐度不断增高(图10)。中三叠世末期,江南古陆的隆升给予盆地南东—北西向的挤压,使盆内泸州—开江古隆起形成和发展,并使盆地东部抬升,四川盆地东部泸州—开江古隆起定型,海水自东向西退出,全盆地遭受剥蚀形成区域不整合面。泸州—开江古隆起周缘成为上、下二叠系油气系统油气运移的主要指向和聚集区[20]。

图10 四川盆地二叠系—下三叠统沉积演化图

3 有利勘探区带

综合含油气地质条件及近期勘探成效,认为盆地二叠系是重要的战略接替及准备领域,展现出多层系、多区块、多类型勘探甜点。川西南部栖霞组台缘滩、蜀南地区栖霞组台内滩、剑阁—南充地区茅口组台缘滩、蜀南地区茅口组台内浅滩,是盆地中二叠统勘探的重点区带。二、三叠系礁滩是寻找中浅层新区带的现实领域,目前已明确宣汉—正坝南地区台地边缘带、梁平地区缓坡型多排礁、西充—梓潼地区生物礁滩边缘带、蓬溪—武胜地区浅水陆棚点礁是近期礁滩勘探的有利相区。

3.1 中二叠统

3.1.1 栖霞组

川西北部中坝—双鱼石地区栖霞组台缘滩相白云岩储层发育,目前双鱼石大型气田已进入开发阶段。川西南部都江堰—雅安—峨眉地区同双鱼石地区的地质条件相类似,尚有一定勘探潜力,该区栖霞组台缘带分布面积2.6×104km2,白云岩储层发育,储层厚10~30 m,平均孔隙度3.8%;发育龙门山、峨眉—瓦屋山两大构造体系,钻探证实北东向构造保存条件优、含气性好;二维和三维地震解释发现邛崃、大兴场西2 个大型复合圈闭,累计圈闭面积442 km2;雅安—眉山—资阳发育10 个台内滩相岩性圈闭,圈闭面积累计1 200 km2,勘探潜力大。

环加里东古隆起高石梯磨溪—射洪盐亭地区栖霞组台内滩相白云岩储层发育,目前开发井生产效果良好,钻遇多口百万方级高产工业气井。最新研究表明栖霞组台内生屑滩可延伸至蜀南地区自流井—泸州—纳溪一线,是近期风险勘探的有利目标区域。

3.1.2 茅口组

茅口组勘探主要集中在茅二段滩相白云岩储层发育区,另外蜀南地区茅口组石灰岩孔隙型储层也有一定的勘探潜力。

茅二下亚段发育3 个有利勘探区带:①南充—龙女寺台隆带,该区白云岩及弱云化储层普遍发育,面积700 km2,已获气井9 口,是现实增储上产领域;②宣汉—梁平云化滩有利勘探区面积6 500 km2,是探索增储新区;③剑阁—南充—石柱台缘带,二维和三维地震精细刻画有利滩体面积10 500 km2。

茅二上亚段发育3个有利勘探区带:①八角场—南充地区,该区含气性好,井控程度高,高产井2 口;单井试产效果好,其中八角场地区为近期现实的增储区块;②双鱼石—柘坝场地区,该区多口探井钻遇厚层孔隙型白云岩气层,正实施风险探井2 口,是川西北地区增储上产的重要补充;③板东—石柱地区,该区W67 井生产效果好,GX2 井上试获工业气流,是拓展勘探的有利地区。蜀南地区茅口组灰岩孔隙型储层发育区,该区已取得风险勘探突破,LT1 井、ST1 井测试分获日产气20.86×104m3、54.68×104m3,展示出良好的勘探潜力,是持续深化勘探的增产区块。

3.2 长兴组—飞仙关组

开江—梁平海槽两侧、城口—鄂西海槽西侧台缘带和台内高带,是盆地礁滩气藏勘探的重点区域。系统梳理近期礁滩勘探领域,精细刻画礁滩体面积3 320 km2,明确了下步勘探方向。其中宣汉—正坝南台地边缘带总面积1 386 km2,新增有利区面积290 km2,该区XT1 井已钻获高产气,目前正实施风险探井YT1 井。梁平地区缓坡型多排礁有利相带面积9 140 km2,新增有利区面积970 km2,正实施风险探井ST1 井;西充—梓潼生物礁滩边缘带总面积6 190 km2,新增有利区面积1 400 km2,该领域储层厚度大、物性好,处于寒武系生烃中心及志留系龙马溪组之上,通源断裂发育,具近源成藏优势,是规模成藏有利区,蓬深2井已钻获高产气,是近期拓展预探及评价工作的重要新领域。PS—武胜浅水陆棚规模点礁群,新增礁滩异常体有利区面积920 km2,具有较大的深化勘探潜力。

4 结论

1)受峨眉地幔柱隆升、勉略洋扩张多重构造影响,二叠纪处于拉张背景,形成隆凹沉积格局。

2)栖霞期继承了加里东运动后西高东低的古地貌格局,台地边缘滩主要发育在川西地区,滩体厚度大,纵向较连续;台内滩平面上环加里东古隆起广泛分布,发育在川中地区西充—遂宁—安岳以及自贡—宜宾一带。

3)盆地茅口组沉积早期处于碳酸盐岩缓坡沉积环境,茅口组中晚期由于强烈的拉张作用,盆地北部地区发生拉张沉降,在裂陷边缘发育大面积高能滩相,具备规模勘探的潜力。

4)上二叠统受拉张动力作用的强烈影响,长兴期继承了吴家坪期岩相古地理格局,并逐渐演化成三隆三洼的沉积格局,对长兴组生物礁的发育及分布起到了重要的控制作用。

5)明确了川西地区台缘带及川中地区台内高带栖霞组,川中—川北地区茅口组、蜀南地区茅口组顶界古侵蚀面,开江—梁平海槽、蓬溪—武胜—石柱浅水陆棚周缘长兴组边缘礁滩等,是四川盆地二、三叠系大中型气田勘探的主要领域和方向。