民族互嵌格局下明清恩施本土文人及文学研究

吴桂美 邓密密

(长江大学 人文与新媒体学院,湖北 荆州 434023)

在世人印象中,恩施属于少数民族地区,高山环绕,偏僻闭塞,文化较为落后,文人文学更是贫瘠,明之前被占主导地位的汉文化记载下来的文学创作非常之少,但从明朝开始,这一现象便发生了变化。明朝在鄂西建立卫所制度,初步构成汉族与少数民族联系的网络,清朝改土归流更是在鄂西构建起“大范围、广纵深、长时段”的民族互嵌格局。各民族相互融合,文化相互吸纳,恩施地区得以涌现出大量文人。这些文人包括很多外地汉族士人,但更值得注意的是本土文人的大量出现,他们的创作呈现出民族融合背景下的独特性。当今学界对恩施民族互嵌格局下本土文人及其文学创作相关研究非常有限,基本未见对这一群体的宏观或整体研究。已有成果多集中于恩施地区民族融合实现路径等方面的探讨,或聚焦于某些著名作家作品的个案分析,而忽略了其他文人及其创作。因此本文拟通过研究民族互嵌格局在恩施地区的形成,考察本土文人作品中所蕴含的中华民族共同体意识,揭示恩施少数民族本土文学在民族互嵌格局下的能动性和丰富性。

一、明清恩施地区民族互嵌格局的形成

历代封建王朝为了巩固统治,对地理环境特殊及边远地域的少数民族多采取“以夷治夷”政策。早从唐朝开始,封建中央王朝就在恩施土家族地区实施羁縻制度,利用土家族首领治理该地。元朝中央政府开始建立土司制度,随着历代统治者对这一政策的不断完善和推进,这一具有民族特色的制度成为之后治理恩施少数民族的主要政策。明朝建立以后推行卫所制度,于洪武十四年(1381)在鄂西土家族地区设置施州卫,属湖广都司。清朝雍正六年(1728),更施州卫军民指挥使司为恩施县,管辖境内各地土司。雍正十三年(1735)开始废除土司制度,实行改土归流和流官制度。封建中央王朝通过一系列民族控制制度的调整,旨在加强对恩施土家族的管理。从“羁縻制度”到“土司制度”“卫所制度”,再到“改土归流”政策,这些都是封建王朝对恩施土家族管理强化的具体表现。明清时期,随着中央集权的不断强化,恩施地区的民族互嵌格局得以形成并发展。其中人口迁移、官学系统的完善和以书院为主的私学发展等,都对本土文化和文学产生了直接影响。

(一)人口迁移

人口迁移带来的社会流动是汉民族与少数民族互动的主要方式,也是恩施地区民族互嵌形成的主要途径。元末明初因躲避战乱,大批汉族人口进入恩施土家族地区。明朝建立后,组建军户征调大量男丁充实军伍。此外,“明以武功定天下,革元旧制,自京师达于郡县,皆立卫所”[1](P2175)。明洪武十四年(1381),朱元璋设置施州卫,施州卫的军士“惟屯籍系明初调拨京省等地的军队”(1)(嘉庆)《恩施县志·卷四·风俗志》。,因此随着明初军事建设深入统治边缘地方以及大规模的移民运动,当时恩施所建卫所军士多为外地迁入的汉族。

嘉庆《恩施县志》记载有13家世袭卫官:其中7家(童、唐、陶、周、冯、马)来自南直隶,3家(孙、李、杜)来自北直隶,2家(赵、邓)籍贯湖广,1家(孙)籍贯河南。如童氏,入卫始祖“童辅,合肥人,永乐四年调施州卫指挥,世袭佥事,辅传锺,锺传璋,璋传昶,昶传希卨,希卨传养廉,养廉传天宠,天宠传复元,传八世”(2)(嘉庆)《恩施县志·卷三·人物志》。。嘉庆《恩施县志》载“童昶”条亦有言及:“童昶,字明甫,本合肥人,其先人辅永乐四年调施州指挥世袭佥事,遂为恩施人。”(3)(嘉庆)《恩施县志·卷三·人物志》。又如孙氏,入卫始祖“孙演,无锡人,洪武十七年调,传斌、启军、端、輗、竭、辅、继芳、光裕九世”(4)(嘉庆)《恩施县志·卷三·人物志》。;周氏入卫始祖“周斌,怀远人,洪武三十年调,传正、溥、椿、鹏、继志、一元、经、历久、历远十世”(5)(嘉庆)《恩施县志·卷三 ·人物志》。。

明朝的人口流动主要体现在军士进入恩施地区,移民类型较为单一。清改土归流后,“蛮不出境,汉不入峒”的禁令被彻底废除,汉族人口以多种方式大量涌入恩施土家族地区。同治《利川县志》载:“自改土以来,流人靡至。”(6)(同治)《利川县志·卷七 ·物产志》。同治《恩施县志》载:“各处流民掣妻负子,接踵而至,遍乡邑,户口较前奚啻十倍,地日加辞,民日加聚。”(7)(同治)《恩施县志·卷七 ·风俗志》。因明清中央政策的推动,大量汉民进入恩施地区,推动了恩施少数民族与汉民族的交流。人口迁移为恩施地区带来中原先进的生产方式,汉民族文化为恩施地区少数民族广泛接受,进而推动了民族互嵌格局的形成。

(二)地方官学的发展

地方官学在汉民族文化传播交流中发挥了更加直接有效的作用。为加强对边缘地区的思想控制,明清中央王朝在恩施地区建立学校,传播儒学价值观念,汉族儒学文化在恩施地区得到更加深入的推广和认同。

早期恩施少数民族地区的人们并没有普遍接受儒学教育,到了元代,中央王朝才开始在建始、施州设立学校。但在这一历史时期,恩施地区的教育还处于初步创立阶段,土家族的传统传授教育和家庭教育仍是这一历史时期的主要教育形式,范围狭窄,能接受教育的人也非常有限。明朝以来,恩施地方官学得到了统治者的重视,开始大力推广。朱元璋认为湖广土司的少数民族不能轻动,应该对他们教而化之,使之成为良民。明孝宗延续了朱元璋的思想,分别在弘治十年(1497)、十六年(1503)两次下令规定:“土司应袭子弟,悉令入学,渐染风化,以格顽冥。如不入学者,不准承袭。”[1](P7998)将土司子弟是否接受儒家学校教育作为继承土司之位的必备条件之一,足见朝廷在恩施地区对汉文化的强力推动。

在明朝政策的推动下,土家族地区出现了“男知读书”“通汉人文字”的现象。土司子弟纷纷学习汉文化,又聘请名儒来土司地区教学,儒学的学习从土司上层阶级开始,并逐渐下移。明清恩施地区设有巴东县学、建始县学、利川县学、宣恩县学、来凤县学、鹤峰州学。除此之外,还有社学的兴办。社学是官学体系中的最低层次,历史文献中关于湖北社学的记载较为简略,但从有限文献中仍可以对恩施社学窥见一斑。例如,建始县有两所社学,“一在东乡大水田,系文童黄中理捐建,并置买义田一分,价值钱壹千壹百伍拾千文,每年租谷杂粮肆四十余石。一在南乡金莺子店,系生员黄光鬯捐建,并置买于家坝义田一分,共大小三十一坵,价值钱壹千贰百捌拾肆千文,每年收京斛租谷肆拾余石。嗣又续捐太平山义田一分,价值钱伍百伍拾千文,每年收京斛租包谷拾捌石零”(8)(同治)《建始县志·卷二·建置志》。。虽然社学规模不大,却起到了提振教育的重要作用。

官学体系在恩施地区的发展也体现在官学学规的设立上。清雍正年间,土家族地区实行“改土归流”,先设立义学,择本省贡生生员,令其实习教诲,量予廪饩。《来凤县志》载卯洞宣抚使向同廷曾发布广修学舍的告示,其对孝悌等方面提出要求;《鹤峰州志》毛峻德发布示令中以人伦纲常为主要内容;《咸丰县志》载清顺治年间的学规即已儒化,其中宣恩县的学宫经史典籍将皇帝的谕旨也纳入官学的教育内容,这些都表明服从中央皇权专制的国家意志已经成为少数民族地区官学的一个办学原则。

(三)私学的发展

在朝廷的推动下,恩施地区私学也得到了蓬勃发展,其中以书院的建立为主要特征。万历年间,彭元锦袭湖广永顺宣慰使职后,在老司城司址设立“若云书院”。此后,书院在整个土家族地区大量出现,有名的如来凤的朝阳书院、巴东的文昌书院、施州的龙洞书院等。仅乾隆至光绪初年,恩施地区前后建有书院20多所。例如,来凤县的岐阳书院由知县于执中于乾隆七年捐建;乾隆十三年(1748),范汝轼重新修建;乾隆二十一年(1756),知县林翼池重修。又如朝南书院,由知县于执中在乾隆七年(1742)捐建。地方官员利用手中职权直接创办书院,在一定程度上极大推动了教育的普及。可见恩施地区书院在明清时期已经有了明显的官学化倾向,其目的是使学生成为正统思想的接受者和传播者。

明清时期恩施地区学校和书院的大量出现,体现了教育的发展以及儒学价值观念在教育上的渗透,在这一过程中,汉族儒学文化在恩施地区得到了价值认同,是民族互嵌的重要途径和表现形式。

二、明清民族互嵌下恩施本土文人及其创作的简要梳理

受政策影响,明清土司汉化、自我重塑已成为延续辖区统治权威的主要任务。教育的进一步发展加速了民族互嵌下汉文化的普及与渗透,使得明清恩施地区土家族涌现了一大批文化素质颇高的本土封建文人,并且开始形成一些文学家族。

(一)明清恩施本土文人及创作概况

明朝时期,土家族和苗族少数民族文化在恩施地区占据主要地位,但汉文化也开始慢慢渗透。正如明末邹维琏在《施南府志》的《重修〈卫志〉序》中曰:“去城(卫城)不数里,民则处于不华不夷之间。”(9)(道光)《施南府志·重修〈卫志〉序》。清朝改土归流政策的施行使得汉文化的影响愈来愈大。儒学教育在恩施地区的发展,为当地培养了一批本土人才,土家族人的文化素质得到了很大提高。他们积极学习汉文化,成为恩施地区较早的一批具有较高文化水平的少数民族文人。

根据《施南府志》《同治恩施县志》《同治来凤县志》《光绪利川县志》等文献史料,明清时期的恩施本土文人多达63位。其中文学成就最高的容美田氏已经得到学界较多的关注和研究。鄂西容美土司从司主田世爵开始,个个“兼文武之资”。田宗文“性格敏而好学,尤其擅长吟诗”[2](P64);田楚产“天性嗜声律、能文章”;田玄“才名足擅一时,以吏率掩其文藻”;田九霄“学问渊赡”;田九龙“才略瑰奇”;田沛霖“富于文辞,章疏对答,千言立就”;田舜年“博洽文史,工诗古文”(10)这几则文献皆出自湖北鹤峰《田氏族谱》V.3。;田甘霖“在义山、长吉之间,与时尚迥绝矣”[3](P10)等等。目前可见的文学作品情况为:田九龄113题128首,田玄13题23首,田宗文79题84首,田圭30题44首,田霈霖3题13首,田既霖3题12首,田甘霖110题183首,田商霖18题22首,另外田舜年11题15首,文17篇。

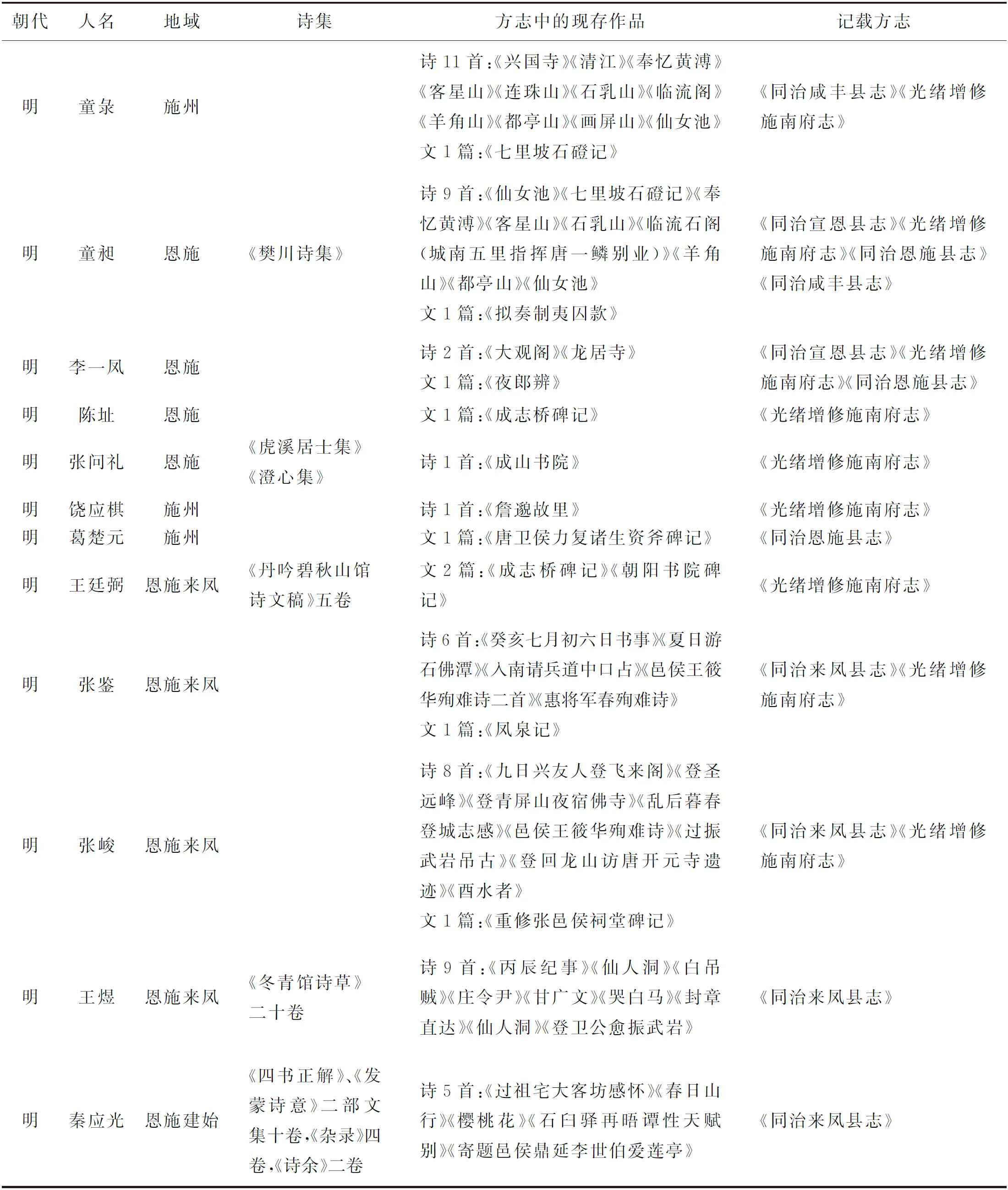

除容美田氏文人外,还有童昶、李一凤、陈址、张问礼、饶应棋、葛楚元、范启端、童天衢、张如彤、王家筠、褚上林、王开先、杨式榖、王廷弼、张鉴、张峻、王煜,杨逢祥、张书绅、何远鉴、张鸿范、田启芳、向同廷、张钧、田文锦、姚复旦、朱定鳌、朱兆临、朱开来、朱溶、秦应光、范述之、范佑正、吴李芳、孙学炳、张仲羲、朱相、朱登用、向九渊、向维时、谭思敬、王俭、杨遇春、杨相、王玺、薛德玉、郑盛侨、陈世凯、宋文藻、文有典、秦钟岳等本土文人。其中多位文人著有诗集,容美田氏成员及其作品上文已有列举,现将其余本土文人及其创作基本情况列表如下(以下表格中涉及的地区名以明清地区划分为准)。(11)资料来源:《湖广通志》;《湖北通志》;(同治)《增修施南府志》;(光绪)《施南府志续编》;(同治)《咸丰县志》; (同治)《宣恩县志》;(同治)《来凤县志》;(同治)《建始县志》;(同治)《巴东县志》;(同治)《恩施县志》;(光绪)《利川县志》;(道光)《鹤峰州志》;(同治)《续修鹤峰州志》;(光绪)《续修鹤峰州志》。(续表1)

表1 明清恩施本土文人及创作简要列表

明清时期中央对恩施少数民族认同加强,科举考试在恩施地区得到普及,参加科举的人数大幅度增加。康熙四十四年(1705),朝廷同意了两广总督于成龙关于土民中有读书能写的加入民籍并与官员子弟一起参加科举考试的提议。雍正十三年(1735),“准土司由生员出身者一体应试”[4](P340)。嘉庆十年(1805),朝廷也规定退种土司良田的土民可以参加科举考试,还命令地方土官不得无端阻扰。这些政策都主张所有子民一律平等,一视同仁。另外为鼓励土民入仕,清廷还采取土、汉为1∶3的比例开考,不许汉人占用土民入仕名额。在政策支持下,明清恩施地区也有大批文人积极入仕。如容美土司田沛霖“年二十补澧州博士弟子”[3](P261),田既霖“年十四补长阳博士弟子”,田舜年“为荆郡庠生”“入津为诸生”(12)湖北鹤峰《田氏族谱》V.3。。除容美田氏之外,还有许多恩施本土文人积极入仕,如“张问礼,号立齐卫人,万历丙子举人,雎州知州。清白自矢,忤魏珰,降马湖通判,寻迁嘉定州,眉州知州,告归旧卫”(13)(同治增修)《施南府志·卷二十四·人物志》。。“王家钧,号滋圃,拔贡,生平敦行孝友,砥砺廉隅。著有文公丧礼撮要一编,考核精详,乡人多奉行之。有德雨楼诗集四卷,冯展云学士为之题,其集而梓行之。子正绪正纬俱贡生。”(14)(同治)《恩施县志·卷九·人物志》。“秦应光,康熙丙子建始举人,年幼聪慧,八岁即能吟咏文章,家境贫寒但终日苦学。任河南浙川县令,莅政勤敏,仕不废学,著有《四书正解》《发蒙诗意》二部文集十卷,《杂录》四卷,《诗余》二卷。康熙丁酉年秋卒于官。子錟,岁贡生。”(15)(同治)《建始县志·卷六·选举志》。“范述之,字泉麓,建始廪生,乾隆丁酉由选拔中式,丁未大挑二等,补江夏县学训导。”(16)(同治)《建始县志·卷六·选举志》。明清恩施地区大量文人积极入仕,这不仅仅是中央王朝对恩施地区的认可,也是恩施少数民族地区对汉民族科举文化的接受,更是民族互相认同的体现。

(二)文学家族的兴起

明清恩施少数民族地区在民族互嵌影响下,不仅出现了一大批封建文人,还涌现了不少的文学家族。就文学成就而言,容美田氏家族在明清恩施地区享有最高声誉,“堪与坟典丘索竞爽千秋”[3](P431)。“江左王氏人人有集,则田氏过之矣。古称一家之言,如曹如谢概弗逮。”[3](P433)除容美田氏文学家族外,明清恩施地区还涌现了其他文学家族,如建始范氏家族,其代表人物有范述之、范启端、范佑正、范佑廉;巴东向氏家族,其代表人物有向九州、向维时;巴东朱氏家族,其代表人物有朱相、朱登用;恩施王氏家族,其代表人物有王家篁、王家筠;来凤王氏家族,其代表人物有王延弼、王煜等。文学家族的壮大体现了当地文学创作的互动性特点和民族互嵌格局下文学发展的族聚性特征。

三、民族互嵌视域下明清恩施本土文人作品的文化内涵

明清恩施本土文学创作实际上是土汉文化双重作用的结果,其中不仅呈现出本土文人对本民族文化的归属感,具有鲜明的地域民族特色,同时也彰显了对汉文化的认同感。

(一)对本民族的归属感

恩施本土文人自幼成长于荆楚和巴楚文化圈交界处,其作品不可避免地带着当地文化烙印。恩施当地本土文化对本土文人的影响不言而喻,他们所创造的文学作品作为表达自身对于客观世界和主观认识的方式,必定会呈现出鲜明的地域民族特色。从表1作品可以看出,本土文人诗歌中占较大比重的纪行游览诗和纪行怀古诗,写的都是本地景观,具有鲜明的当地文化烙印。

1.地域特色鲜明的游览纪行类诗歌

明清时期恩施本土诗歌以游览纪行为主要内容,对恩施当地的山水景观、古迹形胜景观及民俗文化景观的多方面书写,不仅再现了明清恩施文人的精神风貌,也体现了恩施古代文学的地域文化特征。其中恩施当地的自然景观和人文景观是恩施本土文人游山玩水过程中书写的重要素材。

首先,明清恩施文人常常借助山水诗、山水游记等文学形态描绘出恩施多姿多彩的山水景观,如客星山、连珠山和石乳山。这些都是恩施当地标志性的山川景观,它们以其壮美秀丽的独特景色吸引了众多文人墨客登高赋诗,留下了相当数量的咏山诗,如明代诗人童彖的《客星山》《连珠山》《石乳山》,明代诗人童昶的《客星山》,清代诗人王开先的《客星山》等等。除此之外,还有对画屏山、羊角山、都亭山等山峦的书写。这些山川各具特色,总能触动当地诗人的情思,化为佳篇丽句。

恩施本土文人对当地自然景观的描写,无不洋溢着他们对家乡风光的热爱和自豪,有着浓郁的地域民族特色。据同治《恩施县志》卷一“形势”载:“东临荆湖,西抵巴蜀。近瞰巫峡,远控夜郎。楚蜀咽喉之会,荆彝联络之区。关隘纵横,山川险固,南土要害地也。”恩施当地山川险峻,又不失灵动秀美是对其自然特色最恰当的描述。如建始举人范述之作《石门感旧》:“石门千仞郁崔嵬,五色霓旌映上台。太守自行督属吏,中丞亲说见如来。固知虚妄无常理,转盼繁华已劫灰。剩得匡庐真面目,依然山秀水潆洄。”(17)(同治)《建始县志·卷八·艺文志·诗》。诗人运用夸张的修辞手法生动表现出恩施当地高山险峻、河谷幽静等自然风光,极具地域特色。

其次,文人还将当地风俗入诗。田玄《甲申除夕感怀诗》“桂火延斯夜,椒花竞万家”[3](P208),反映了土家人除夕之夜生火守岁的习俗。田甘霖《六日晒书》“破裈虽与阮家异,莫作他年故事看”[3](P279),反映了土家人过“六月六”的习俗。童昶《客星山》“驱虎人喧夜,分蜂臾记辰。隔林何处鼓,知是赛田神”(18)(同治)《恩施县志·卷十一·诗》。中的驱虎人是当时恩施风俗的真实写照。顾彩《蓉美纪游》中也有记载:“洞穴叵测,虎穴在焉。常夜出伤牛畜。惟宣慰君在庄居,则稀至,虽至亦不敢咥人。余寓阁孤悬石田中,守宿者不敢于楼下卧。一夕众炬火逐虎,虎下万人洞,啮一犬去,君始命匠为余筑墙安门,工未毕,而余行矣。尝询土人不畏虎之故,云每出必携纸钱压于所过土地祠炉台下,土神则来护之,虽鼾眠草中无恙也。”(19)(清)顾彩:《容美纪游》,民国单行本。这些诗文都呈现了恩施山险水秀、林茂木密的自然特色以及人们的日常信仰。

在地域文化影响下,当地文人的创作带有浓郁的地域民族色彩,其中作品呈现的风貌也是明清时期恩施当地政治经济文化发展的小小缩影。

2.应制记叙诗文中的地方宗族文化

以碑记为主的应制记叙类诗文也是明清恩施本土文人创作的重要内容,多达42篇作品,其中有关宗族的文章最能集中体现当地的宗族文化。宗族是中国古代最主要和基本的社会组织,从明清恩施文人的作品书写中可见他们对宗族生存和发展事务的关注。

恩施本土文人对宗族的记叙以祠记为主,代表作有张如彤的《邑侯鹿公祠记》、张骏的《重修张邑侯祠堂碑记》,主要内容涉及对宗族祠堂建造情况的阐述和对宗族发展状况的描述。张如彤《邑侯鹿公祠记》中记载:“今我邑明府鹿公莅任六载,抚字心劳,僻壤化洽,弊端无不革,利无不兴,善政不可殚述,兹撮其大者言之。廉以励己,庄以临,坊表所以独隆也;缓征薄验,杂徭悉蠲,国课所以乐输也;设学明化,作育人才,化导于焉振兴也;巡行阡陌,劝课农桑,民生所由盈宁也;折狱明允,宽猛互济,讼端日见其息也;饬谕乡保,严禁游惰,盗贼已清其源也;柔远惠迩,饩廪称事,百莫不忻悦也;仓谷充实,散敛及时,凶荒莫不攸赖也。凡此诸善政,咸以实心运之,匪伊朝夕矣!是以上之诚求保赤,洽人寤寐,下之瞻依匪懈,将其悃忱,深恩厚泽,仁人有加,无已跻堂介寿愚。每念以忘父母之颂,舍此其谁与归乎?故凡属在士民莫不共笃缁衣之爱,永怀甘棠之泽,以见秉彝好德,三代直道,虽处下邑,何尝一日不在人心也。爰建祠堂,镌列德政,以垂不朽云。”(20)(同治)《恩施县志·卷十·艺文志》。这一记载反映了张氏宗族发展状况,可以看出即使在少数民族地区,人们也带有强烈的宗族观念。

(二)对汉族文化的认同感

在恩施民族互嵌格局下,富有民族特色的本土文人文学创作深受汉儒家文化的影响,呈现出忠君爱国的创作主旨和师法文学主流经典的创作倾向,成为中华民族共同体文化中的有机组成部分。

1.忠君爱国的创作主旨

在民族互嵌格局的影响下,明清恩施本土文人在文学创作中多表现出少数民族对中央王朝的认同,同时这也是民族共同体意识在文学上的体现,其中以容美田氏的爱国诗为代表。如面对“甲申事变”,田玄“旧恩难遽释,孤愤岂徒悬”[3](P206)“遗人辞故主,拥鼻增辛酸。矢志终身晋,宁忘五世韩”[3](P208);田霈霖“孤臣悲谏草,野老哭官桃”[3](P262)“皇皇堪自吊,痛在失君时”[3](P264)“山河愁时改,带砺想恩深”[3](P265);田既霖“愁闻新曙鼓,痛惜旧天家。定省今宵事,明王梦已遐”[3](P272);田甘霖“山河仍自古,城郭已成今”“寥寥当岁晚,重叹国无人”[3](P287),均表达了对明王朝的耿耿忠心。

除容美田氏的爱国诗歌之外,明清时期恩施其他本土文人也在作品中表达了忠君爱国的创作主旨,张鸿范、张骏、张鉴、张钧、张仲羲等人对殉难报国人士的歌颂书写,体现了对忠君爱国思想的赞扬。如张鸿范,嘉庆元年(1796)率领士兵剿贼,议叙七品军功选,期间作下《二月二十日募勇烂柴峒陈家湾作此示诸同事》一诗。诗人直抒胸臆,鼓舞同僚们“家国仇须报,安危志要同”,“请缨犹壮志,著屐又斜阳”,最后写道:“才大通兵法,时清赋国殇。起家自忠孝,谁复似王章”(21)(同治增修)《施南府志·卷二十八·诗下》。,借用诤臣王章直谏冤死的典故,认为如今此类悲剧不会重演,借此宽慰同僚,全文表达了作者忠君爱国的强烈情感。又如张钧《茂才秦君钟俊殉难碑记》主要以事件的记叙为主,较为详细地记载了麂子峡之战中,咸丰茂才秦君钟俊殉难的经过,文中也带有作者的抒情句“其死唯独烈”“呜呼烈哉!忠肝若铁石”(22)(光绪)《施南府志续编·卷十·诗文征附》。,表达了对钟俊殉难忠义的赞扬之情。张鉴在《邑侯王筱华殉难诗二首》直抒胸臆,发出“事不可为甘一死”“惟拼一死尽忠贞”(23)(同治)《来凤县志·卷三十一·艺文志》。的誓言,充分表达了殉难人士生前的报国之志。

本土文人作品中的忠君爱国思想是恩施少数民族对统一国家权力的认同和维护,其作品中所歌颂的爱国行径正体现了民族互嵌下本土文人的民族共同体意识。

2.师法文学主流经典的创作倾向

恩施本土文人的文学成就不仅是明清时期恩施地域文学和文化发展的产物,也是汉族文化乃至整个中华文学经典影响和涵养的结果。这些恩施本土文人虽处于边缘地区,却不断接受中原文化潜移默化的影响,积极主动地向主流经典学习。他们的创作并没有受到地域与少数民族身份的制约,而是通过对中原文化的学习与吸收,实现了对中华民族共同体文化的深度接受。

第一,师法骚体,多描绘楚地风物。恩施本土诗人对本地风物的描绘,明显有着对骚体的学习与借鉴。宋人黄伯思所言:“屈、宋诸骚皆是楚语,作楚声,纪楚地,名楚物,故可谓之‘楚辞’。”[5](P1838)恩施本土文人的作品中多描写楚地风貌,如田九龄的诗句“连城明月来三楚”“荆楚棠阴蔽芾成”。又如童昶《客星山》“驱虎人喧夜,分蜂臾记辰。隔林何处鼓,知是赛田神”(24)(同治)《恩施县志·卷十一·诗》。中“驱虎” “赛田神” 是楚地的民间习俗;范启端的《米水河》则更具现实意义,“几掬清泉注壁空,何年穿破石玲珑。潜滋土脉群峰下,资养嘉禾万亩中。醲若醴泉冬更暖,浊如泔汁岁占豊”(25)(同治)《建始县志·卷八·艺文志·诗》。,描绘了楚地风貌米水河的景色。又如秦应光《石臼驿再晤谭性天赋别》一诗:“羡君清挹木兰露,愧我沉酣麴糵浆。望望殷勤分手去,无忘春仲杏花香。”(26)(同治)《建始县志·卷八·艺文志·诗》。诗人师法屈原“朝饮木兰之坠露兮” 中“木兰露” ,与“麴糵浆” 相对照,既表达了诗人对友人闲适生活的向往,又赞誉了友人始终如一的高尚品格。

第二,多运用文学典故。明清恩施少数民族与汉族交往密切,恩施文人在其作品中也喜欢并擅长化用汉文化的文学经典,以增强文章的文学性。如秦应光的《寄题邑侯鼎延李世伯爱莲亭》:“治经仙吏与时宜,山中随地凿莲池。今年莲花开独盛,爱莲构亭而颜之。人颂爱莲父母贤,侬知道法隐相传。茂叔非必轻牡丹,古今此意殊缠绵。信是深仁入桑麻,傅雨郇膏几万家。芙蕖漾水涤烦热,宁数潘岳种桃花。桃向春和红有巳,莲出淤泥而不滓。君子之德媲其馨,爱莲能不爱君子?”(27)(同治)《建始县志·卷八·艺文志·诗》。借用了周茂叔爱莲和潘岳种桃花两个典故,称赞友人高尚的君子人格,认为其与莲花“出淤泥而不滓” 的品格相媲美。如朱定鳌的《遇乾坝吊巡司蒲葆光祠》句子“蜀魄化为芳草碧,杜鹃啼破暮山青”(28)(光绪)《施南府志续编·卷十上·诗文征附》。,引用“望帝啼鹃” 的典故,营造了一种悲伤哀怨的氛围。

第三,意象选择上多佛教因素。历史上恩施民族地区的佛教经历了几个发展阶段:在羁縻制时期,佛教传入,土家族聚居区修建了最早的摩崖佛刻,但是未得到重视;土司制时期,佛教被土司上层接受,才得到一定发展;改土归流后到晚清时期,佛教得到了蓬勃发展,一大批著名寺庙出现。因此明清时期,由于佛教的广泛传播和接受,恩施本土文人在创作中多效仿汉族文人描写寺庙来进行自我的情感抒发。明代诗人谭思敬、王俭、杨遇春、杨相、王玺所写的一组《游山寺》,童彖的《兴国寺》,清代诗人姚复旦的《双溪寺题壁》,李一凤的《龙居寺》等等,在这些诗中寺庙成为诗人寄托情思的去处。李一凤在《龙居寺》诗中写道:“闻寻香刹碧溪湾,且傍空门学止观。最是远公留意处,萧萧细雨话松坛。”(29)(光绪增修)《施南府志·卷二十八·诗》。通过对“香刹” “空门” “松坛” 等佛教意象的描写,以景结情,禅意也悄然升起。还有童彖《兴国寺》中写道:“撚指重游又摄提,苍梧老木半凄迷。帘含河水鱼鳞亩,石次余霞雁齿梯。半日有缘随讷子,百年无警到雕题。吟成拟扣传灯事,归促花鞯月满溪。”①通过时空转换,成功塑造出一种苍茫高远的意境,将诗人对时空的思考全部凝聚在倒映月色的江水之中。明清时期本土文人创作中对佛教意象的大量书写,体现了佛教思想在恩施地区的传播,文人通过作品表达了对佛教文化的认同,体现了本土文人对民族共同体文化的接受。

综上,在明清中央政策的推动下,恩施本土文人不局限于少数民族身份,主动融入中华民族文化的历史发展进程之中,大批封建文人和文学家族在这一时期涌现。其文学创作中忠君爱国的创作主旨、师法汉文化文学主流经典的创作倾向,呈现出汉民族与少数民族文化的双向接受与认同,成为中华民族共同体文化的有机组成部分。明清恩施本土文人创作强烈彰显出中华民族共同体意识,对当代民族共同体的建设提供了深厚的历史渊源。