制度质量、创新驱动与区域发展不平衡

——兼论贫困治理

李启平,刘国权

自2008年国际金融危机以来,中国落后地区与富裕地区的经济发展差距进一步扩大,由区域发展不平衡引起的相对贫困已成为制约共同富裕的重要因素[1]。值得注意的是,2008年以来恰是中国经济发展方式加快向创新驱动型转变的关键时期。那么,为什么中国区域经济会在发展方式转型过程中出现持续分化?本文试图从制度质量的视角,将制度质量差异与创新驱动型发展方式和区域发展不平衡相联系,来对这一问题做出合理解释。

在计划经济向市场经济转轨的过程中,我国各地区对计划经济和市场经济这两种体制的依赖程度存在很大差异。突出表现为,中西部和东北地区更依赖于国有企业和计划经济体制,经济发展所需的各种资源主要依靠政府控制和配置;而东部则更依赖民营企业和市场经济体制,市场化程度相对较高[2]。本文认为,这种地区之间制度质量差异构成了理解我国区域发展不平衡程度扩大的一个重要视角。

沿着如上思路,本文提出这样一个理论判断:在2008年国际金融危机爆发之前,中国经济增长主要是一种粗放式增长模式。在这一经济发展阶段,经济增长主要靠要素投入,对创新的依赖度低[3]。因此,在这一阶段,主要依赖国有企业和政府主导的制度环境对经济增长的负面影响不明显。然而,2008年国际金融危机爆发之后,中国加快了转变经济发展方式的进程,经济发展方式进入到创新驱动型发展阶段。而当经济发展方式进入创新驱动型发展阶段之后,驱动经济增长的关键不再是动员资源而是提升创新能力[4]。在这种情况下,中西部和东北地区原来那套依赖国有企业和政府干预的制度环境已经不适用了,它对提升创新能力的作用不断递减,从而不利于地区经济可持续增长,最终导致区域间发展不平衡程度扩大。

本文基于2000—2021年中国30个省、自治区、直辖市的面板数据,对上述理论进行了实证分析。通过引入制度质量和R&D经费支出占GDP比重的交互项,以R&D经费支出占GDP比重作为经济发展方式向创新驱动型转变的衡量指标,考察发展方式转型过程中各地区制度质量差异对经济增长的影响。实证结果表明,在中国的经济发展方式加快从粗放型向创新驱动型转变过程中,随着R&D经费支出占GDP比重的提高,一个地区国有经济比重和对计划经济体制依赖程度越高(即制度质量越低),越将显著阻碍该地区的经济增长。进一步的机制分析发现,创新能力是制度质量影响区域发展不平衡的重要机制,在经济发展方式转型过程中,越是制度质量水平相对较低的地区,其创新能力越弱,从而越将导致该地区陷入贫困陷阱,阻碍其经济增长。

本文的创新之处在于:一方面,基于制度质量差异的视角,把制度质量与创新驱动型发展模式相联系,给出了一个理解区域发展不平衡演进的理论逻辑框架,有助于拓展有关中国区域差距方面的研究空间和学术视野;另一方面,通过引入制度质量和R&D经费支出比重的交互项,研究创新驱动型发展过程中制度质量差异对区域发展不平衡的影响,并利用工具变量克服了内生性问题,为理解区域发展不平衡和贫困治理提供了严谨的经验证据。

一、背景与理论分析

虽然中国实行统一的行政管理体制,但是各地在经济运行中的制度质量仍然存在较大差异。特别是在东部、中部、西部、东北地区之间,经济运行中的制度质量存在明显差异:中西部和东北地区经济发展更依赖于国有企业和计划经济体制,国有企业占有相当大的比重,地方政府拥有强大的资源分配权[5-6];而东部则更依赖于民营企业和市场经济体制来推动经济发展,民营经济发展活跃,政府对市场的干预程度相对较低,经济发展所需的各种资源更多地由市场机制来配置[1]。

围绕中国区域发展不平衡问题,现有文献主要从资源禀赋分布和制度因素两个视角进行了广泛探讨。第一个研究视角的文献主要探讨人力资本[7]、交通基础设施[8]、外商直接投资[9]、金融发展[10]等因素在地区经济差距中所扮演的角色;第二个研究视角的文献则从制度分析的视角,或者强调市场化水平[11]、所有制结构[12-13]等因素对地区发展不平衡的影响,或者基于地方政府竞争的制度背景,从地方官员行为特征差异的视角解释地区间经济绩效差距[14-15]。

上述文献为我们理解区域发展不平衡提供了重要洞见。但是,这些研究也忽视了在经济发展方式转型过程中,各地区制度质量存在较大差异的客观事实,更没有把制度质量差异与发展方式转型相联系来研究区域发展不平衡的动态演变。我们认为,在经济体制转轨过程中,不同的制度质量对经济增长究竟产生何种影响,与经济发展方式所处的不同阶段存在紧密关联。

改革开放以来,中国经济取得骄人的成绩。然而,从经济发展方式来看,这种高速的经济增长是一种典型的粗放式增长模式。2008年国际金融危机爆发之后,原来的粗放型经济发展方式遭受巨大冲击,需要加快转变经济发展方式。在这种形势下,中央政府及时提出了一系列施政理念和政策措施,推动中国经济进入加快转变发展方式的新阶段。因此,大致以2008年国际金融危机的冲击为分界点,我们可以将中国改革开放以来的经济发展方式划分为两个阶段:在2008年之前,中国的经济发展方式大体上是处于粗放型发展阶段;而自2008年之后,经济发展方式开始进入创新驱动型发展阶段。

本文着力于把制度质量与经济发展方式相联系。我们认为,在中国经济发展方式转型过程中,制度质量差异对地区经济增长的影响在很大程度上受到经济发展阶段的约束。当经济处在粗放型的增长模式时,各地区的经济增长主要是依靠资源投入,不太需要创新。因此,在这种情况下,那些主要依赖政府强行推动获取资源的地区,经济增长速度未必落后,各地区的贫富差距并未持续扩大。

然而,2008年国际金融危机爆发之后,中国经济发展大体告别了粗放型发展阶段,已经转向创新驱动型发展阶段。在这一发展阶段,驱动经济增长的关键不再是动员资源,而是如何提升创新能力[4]。在这种情况下,中西部和东北地区长期习惯于依赖国有企业、政府干预的制度环境已经不适用了[16],从而不利于地区经济增长,导致该地区走向相对贫困的境地。而东部则在依赖民营企业和市场经济的制度环境下,创造了公平竞争的环境,从而提升了地区创新能力,进而促进经济长期持续增长,最终导致区域间贫富差距扩大[1]。基于此,我们提出理论假设1:

理论假设1:制度质量差异是导致区域发展不平衡的重要原因。越是制度质量相对较差的地区,越容易陷入贫困陷阱。

从作用机制上来讲,制度质量差异主要通过影响地区创新能力的途径导致区域发展不平衡趋势扩大。具体而言,当经济发展方式转到创新驱动型发展阶段之后,创新能力是影响经济增长的关键决定因素[4]。而提升创新能力主要靠制度质量,从影响创新的制度来看,我们可以将创新体制分为“计划推动型制度”和“市场引导型制度”。前者主要是由政府计划分配创新资源、引导技术研发方向,后者则主要是由市场机制引导技术研发方向。一般来说,越是处在制度质量相对较差的环境下,越容易形成计划推动型的创新制度,而越是处在依赖于民营企业和市场机制主导经济运行的环境下,则更容易形成市场引导型的创新制度。基于此,我们不难判断,由于制度质量差异,东部、中西部和东北地区的创新制度表现出显著的差异:中西部和东北地区计划型创新体制根基更深,向市场体制转轨更难;而东部计划型创新体制根基比较浅,市场型创新主体更多,更容易接受和更依赖市场引导型创新[16-17]。

这样,当经济发展方式进入创新驱动型发展阶段之后,上述地区不同制度环境下造成的创新制度差异,决定了区域发展速度和质量的相对关系。基于以上理论分析,我们提出理论假设2:

理论假设2:当经济发展方式转到创新驱动型阶段之后,相对于制度质量较高的地区,那些制度质量水平越低的地区,其创新能力越弱,并通过创新能力的渠道抑制地区经济增长。

二、实证策略与变量说明

(一)实证策略

国际经验表明,当一个国家进入创新驱动型发展阶段之后,技术进步将对经济增长做出越来越大的贡献,R&D经费支出占GDP的比重将明显提高。当一个国家经济处在粗放型发展阶段时,R&D经费支出占GDP的比重通常不到1%;而当经济进入创新驱动型发展阶段之后,R&D经费支出占GDP的比重将出现大幅提高[3]。数据显示,1997—2007年,中国R&D经费支出占GDP的比重平均为1.04%,而从2008年之后开始出现大幅提高,2009年达到1.7%,2020年则提高到了2.40%,2009—2020年期间,中国R&D经费支出占GDP的比重平均为2.01%(1)数据来源于2021年《中国统计年鉴》。。立足于中国经济发展方式转型的背景,本文以R&D经费支出占GDP的比重来度量经济发展方式转型过程,并引入带有制度质量与经济发展方式转型的交互项,来考察经济发展方式转型过程中制度质量差异对地区经济增长的影响。基于此,我们构建如下计量模型:

yit=α0+α1systemit×rdit+θXit+ui+λt+εit

(1)

式中,被解释变量yit为i省份t年的经济增长水平。systemit是本文的核心解释变量,表示i省份在t年对计划经济体制和国有企业的依赖程度,根据本文的理论分析,我们分别从政府配置资源比重和国有经济比重两个方面进行度量。rdit为R&D经费支出占GDP的比重,用来度量经济发展方式转型过程。R&D经费支出占GDP比重越高,意味着经济发展方式越是转向为创新驱动型。本文感兴趣的系数是制度质量与经济发展方式转型的系数α1,该系数反映了随着经济发展方式转型的持续推进(R&D经费支出占GDP比重持续提高),不同制度质量的地区经济增长的差异。Xit是一组控制变量,α0是常数项,εit表示随机误差项,ui代表地区固定效应,λt代表时间固定效应。

(二)变量选取

1.被解释变量

本文的被解释变量是各地区的经济增长水平。我们采用实际人均GDP的对数值(lnpgdp)进行衡量。此外,我们还使用实际GDP的对数值(lngdp)进行稳健性检验。

2.核心解释变量

制度质量是本文的核心解释变量,依据上文对制度质量的处理方法,政府配置资源比重(gov)采用政府财政支出占地区GDP的比重来衡量,该比重越高,意味着政府对经济活动的干预程度越大。为了检验结果的稳健性,本文还从政府规模的角度,选取各省份公共管理和社会组织就业人数占全省人口的比重(size),作为政府配置资源比重的替代指标进行分析。关于国有经济比重(soer),采用各省份“国有及国有控股工业企业主营业务收入/规模以上工业企业主营业务收入”来度量。这个指标的数值越大,说明这个地区在制度质量方面越是偏重于依赖国有企业。此外,在稳健性检验中,本文还采取国有经济固定资产投资比重(seir),作为国有经济比重的替代指标进行分析。国有经济固定资产投资比重采用“国有经济固定资产投资/全社会固定资产投资”计算得出。

3.控制变量

本文引入以下变量作为控制变量:一是投资率(invest),采用地区固定资产投资占GDP的比值表示。二是人力资本(edu),采用普遍使用的6岁及以上人口中人均受教育年限来衡量。其中,对小学、初中、高中和本科以上文化程度的受教育年限分别赋值为6、9、12、16年。三是产业结构(indus),采用各地区第二产业增加值占GDP的比重表示。四是经济开放程度(open),采用各省份当年按美元对人民币平均汇率折算的进出口总额与GDP的比值表示。五是外商直接投资水平(lnfdi),选择各地区人均实际利用外商直接投资规模表示。六是城市化水平(urban),采用各地区城镇人口占地区总人口的比重表示。

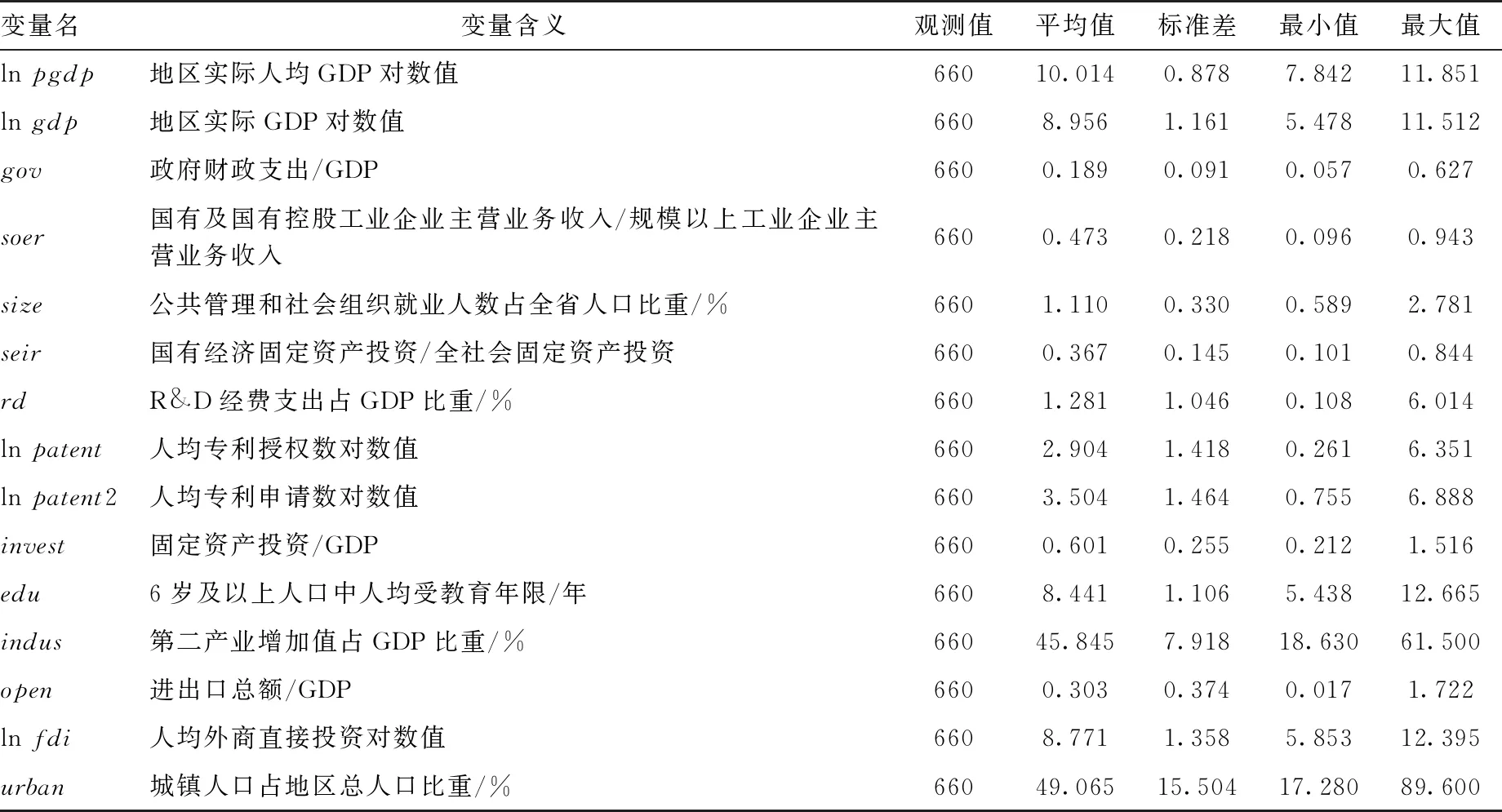

本文选取的样本为2000—2021年全国30个省、自治区、直辖市的数据,西藏一些年份的关键数据缺失,故未考虑在内。在数据来源上,各地区人均实际GDP、政府财政支出占GDP比重、国有及国有控股工业企业产值比重、国有经济投资比重以及各控制变量的原始数据,均来自历年《中国统计年鉴》、各省的统计年鉴和中经网统计数据库。用于计算政府规模的公共管理和社会组织就业人员数据来源于历年《中国劳动统计年鉴》。在后文的影响机制检验中,用于度量创新能力和创新效率的各地区人均专利授权数对数值(lnpatent)和人均专利申请数对数值(lnpatent2),其原始数据来源于历年《中国科技统计年鉴》。上述主要变量的说明和描述性统计见表1。

表1 变量的说明和描述性统计

三、实证结果分析

(一)基准回归结果

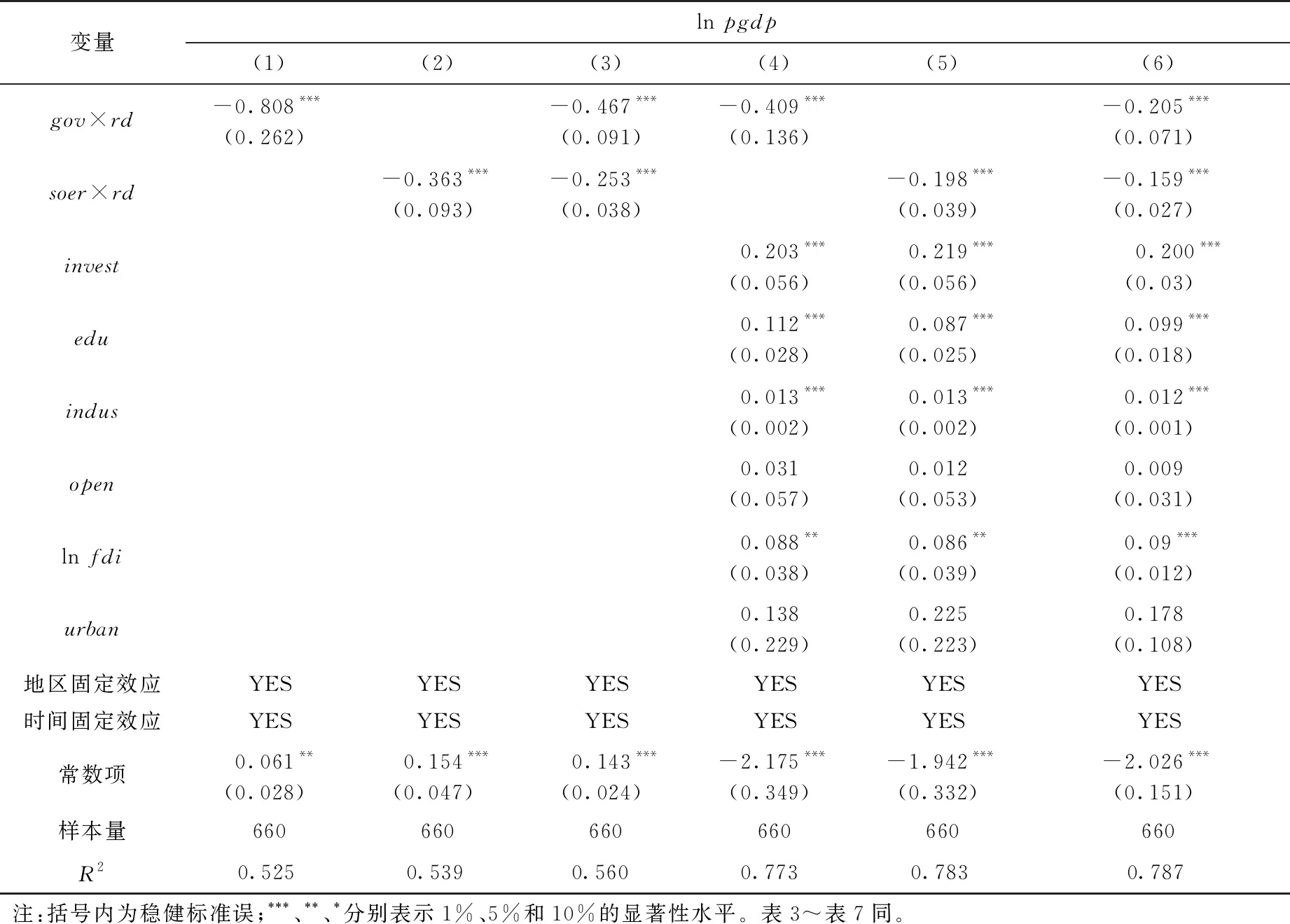

表2报告了基于式(1)的计量模型回归结果。其中,前三列考察了没有引入任何控制变量时,制度质量差异与地区人均实际GDP之间的关系。从回归结果可知,交互项gov×rd、soer×rd的系数均在1%水平上显著为负。这初步验证了本文的理论假说1,说明随着R&D经费支出占GDP比重的提高、经济发展方式从粗放型向创新驱动型加快转型,一个地区的制度质量水平相对越低,越将显著阻碍该地区的经济增长。为克服遗漏变量问题,后三列加入了其他控制变量。其中,第(4)(5)列分别是以政府配置资源比重和国有经济比重为解释变量的回归结果,考虑到政府配置资源比重和国有经济比重之间可能存在某种相关性,第(6)列将这2个解释变量都纳入回归中。从回归结果来看,随着控制变量的加入,交互项gov×rd和soer×rd的系数值有所下降,但依然高度显著为负。这很好地印证了本文的理论假说1,说明在经济发展方式转型加快推进的过程中,随着R&D经费支出占GDP比重不断提高,制度质量确实是导致区域发展差距扩大的重要原因,一个地区的制度质量越低,越将导致该地区陷入贫困的陷阱。

表2 制度质量与区域发展不平衡:基准回归

(二)稳健性检验

1.替换解释变量和被解释变量

考虑到制度质量是多维度的指标,我们换用公共管理和社会组织就业人数比重(size)作为政府配置资源比重的替代指标,用国有经济固定资产投资比重(seir)作为国有经济比重的替代指标,进行稳健性检验。回归结果见表3。从第(1)—(3)列的回归结果可以看出,替换制度质量衡量指标后,2个交互项size×rd和seir×rd的影响系数都依然显著为负,说明随着经济发展方式转型的不断推进,制度质量越低的地区,经济增长水平越低。第(4)(5)列进一步将被解释变量替换为实际GDP的对数值。结果显示,交互项size×rd的系数不显著但依然为负,而国有经济固定资产投资比重与R&D经费支出比重交互项的系数依然显著为负。

表3 替换解释变量和被解释变量

2.改变估计方法

为了检验各变量参数估计的稳健性,本文在采用固定效应模型进行估计的同时,还使用了混合最小二乘模型(POLS)、随机效应模型(RE)进行回归,表4第(1)—(4)列报告了采用以上回归模型的估计结果。从结果可以看出,在换用混合最小二乘模型和随机效应模型之后,政府配置资源比重与R&D经费支出比重交互项、国有经济比重与R&D经费支出比重交互项的系数,依然显著为负。

表4 改变估计方法和增加控制变量

3.增加其他控制变量

考虑到本文的基准回归可能遗漏了某些控制变量,本文尝试增加交通基础设施(infra)和金融发展(fd)作为控制变量进行重新估计。交通基础设施采用“(公路里程+铁路里程)/地区总人口”的对数值表示,金融发展采用各地区金融机构贷款余额与所在地区GDP的比值表示。表4第(5)(6)列报告了增加控制变量的估计结果。从结果可以看出,增加交通基础设施和金融发展这2个控制变量之后,本文关心的2个交互项gov×rd和soer×rd的系数依然显著为负,进一步说明本文的结论是稳健的。

4.工具变量检验

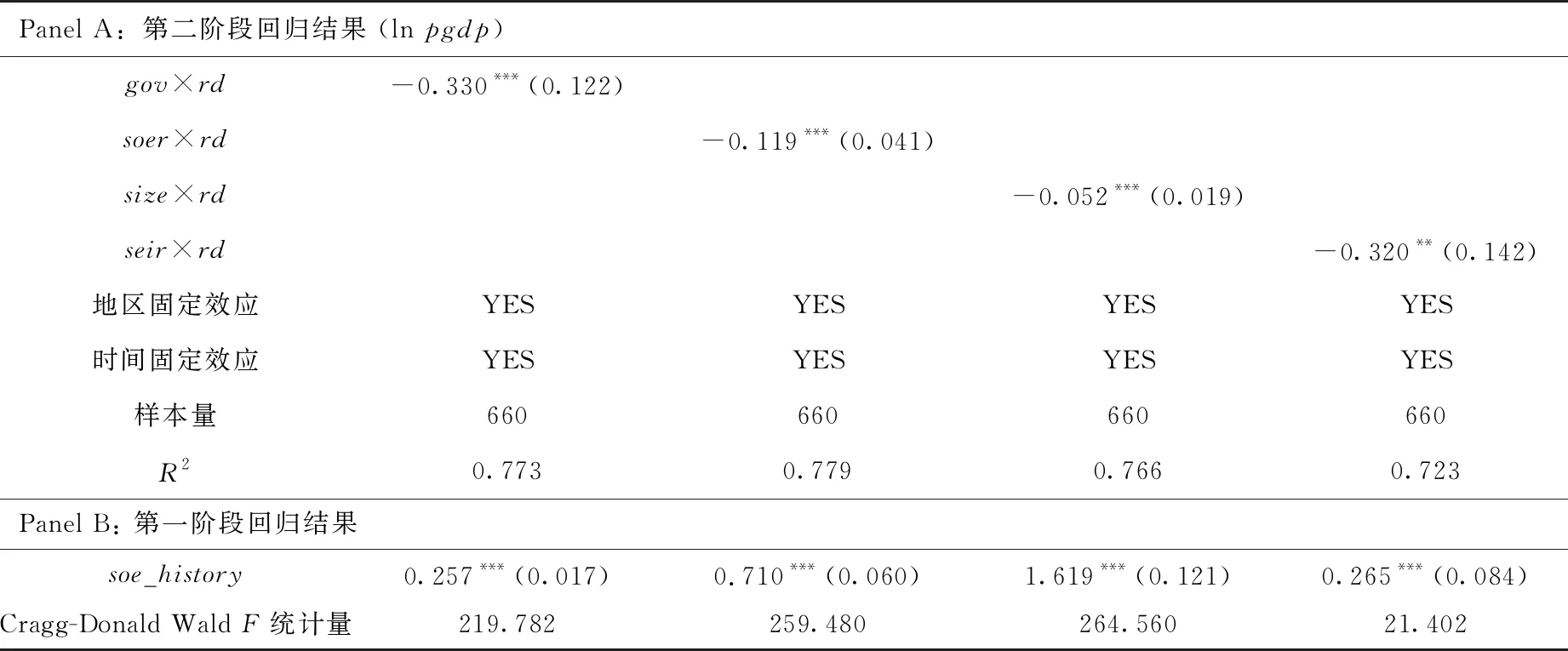

为了处理潜在的内生性问题,本文选用各地区在三大改造开始(1952年)之前的国有企业总产值占工业总产值的比重(soe_history),作为制度质量的工具变量,数据来源于《新中国六十年统计资料汇编》。选择这个工具变量的原因在于:制度质量具有路径依赖和历史连贯性,三大改造开始(1952年)之前的国有企业总产值占工业总产值的比重,一定程度上反映了该地区历史上的制度质量状态;而各地区历史上的制度质量状态具有路径依赖性,能够影响现今的制度质量。

表5展示了使用工具变量的两阶段最小二乘法(2SLS)估计结果。从Panel B展示的第一阶段回归结果来看,工具变量回归系数的符号和显著性均符合我们的理论预期,这说明本文选择的工具变量是合理的。从工具变量的有效性来看,弱工具变量检验的F统计量的值均远大于临界值10,因此,不用担心弱工具变量问题。Panel A展示了第二阶段回归结果,由回归结果可以看出,无论采用何种指标作为制度质量的衡量指标,我们所关心的交互项的系数均显著为负,即在经济发展方式转型过程中,随着R&D经费支出比重的提高,越是制度质量相对较低,越不利于地区经济的持续增长。这些结果说明使用工具变量更进一步地支持了本文的理论假说。

表5 工具变量回归(2SLS)

四、影响机制分析

在上一节中,我们验证了制度质量与地区经济增长的关系。接下来,我们将进一步检验其核心影响机制。

(一)制度质量与地区创新能力

我们首先分析影响机制的第一个环节:检验制度质量水平对地区创新能力的影响。为此,我们构建如下计量模型:

innovationit=C+γsystemit+θXit+ui+λt+εit

(2)

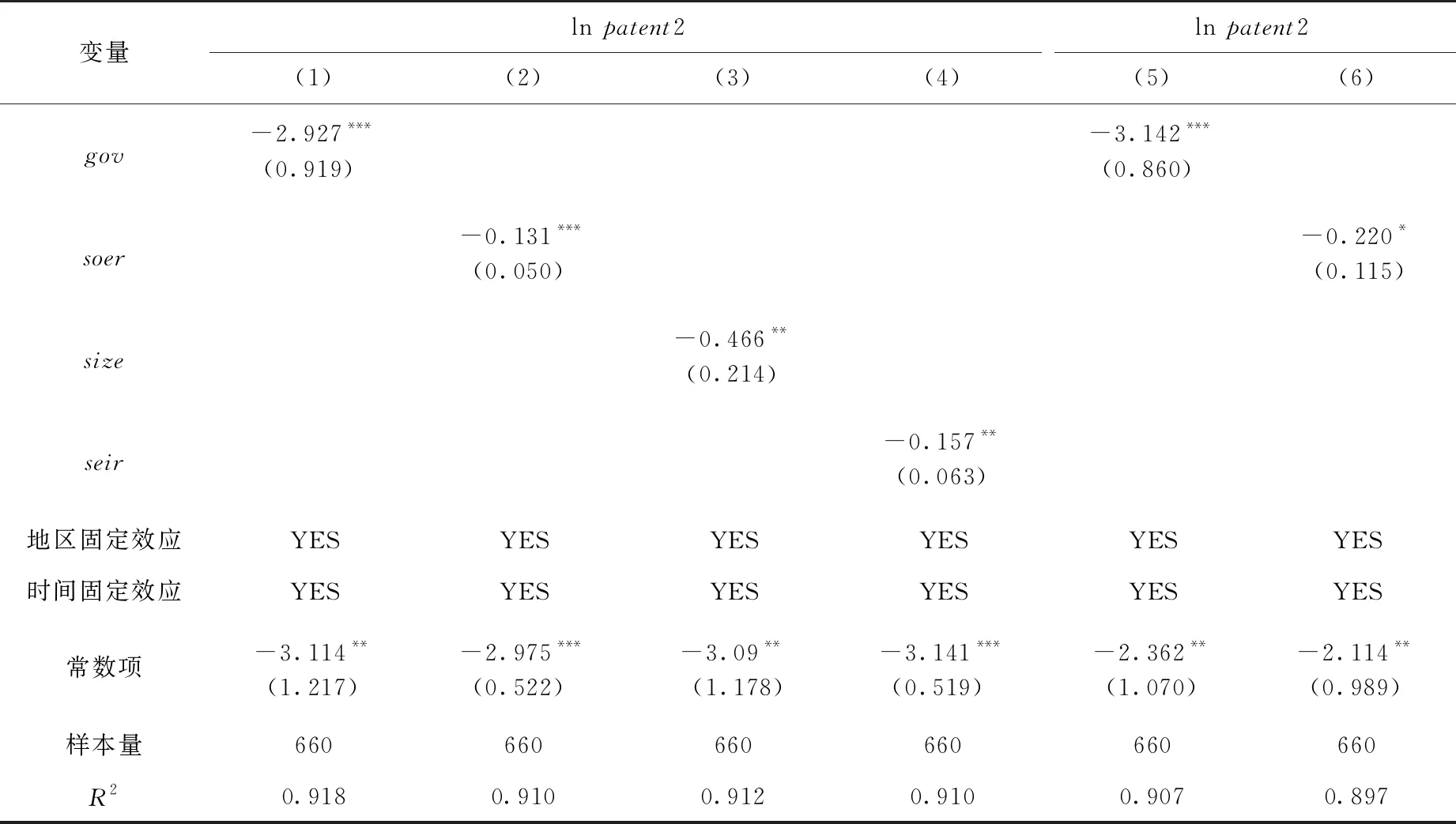

式中,下标i和t分别表示省份和时间,innovationit为地区创新能力的度量,根据文献中通常的衡量方法,本文选取各地区人均专利授权数的对数值(lnpatent)作为地区创新能力的衡量指标。此外,我们还选取各地区人均专利申请数的对数值(lnpatent2)作为替代指标,用以进行稳健性检验。

表6报告了制度质量与地区创新能力的回归结果。第(1)—(4)列是以人均发明专利授权数的对数值为被解释变量的回归结果。从第(1)列和第(2)列的结果可知,本文关心的作为衡量制度质量差异的两个核心解释变量——政府配置资源比重、国有经济比重的估计系数均在1%水平上显著为负。这表明经济运行中偏重于国有企业和计划经济体制程度越高,越将削弱地区的创新能力。为了考察结果稳健性,第(3)列展示了采用公共管理和社会组织就业人数比重(size)作为政府配置资源比重替代指标的估计结果,第(4)列则展示了采用国有经济固定资产投资比重(seir)作为国有经济比重替代指标的估计结果。结果显示,政府配置资源比重和国有经济比重的估计系数依然显著为负,说明本文的结论具有较好的稳健性。为进一步检验结果的稳健性,第(5)(6)列报告了以人均专利申请数的对数值(lnpatent2)为创新能力替代指标的回归结果。结果显示,政府配置资源比重、国有经济比重的系数仍显著为负。这些回归结果说明,制度质量确实是造成各地区创新能力差距的重要制度因素,越是偏重国有企业和计划经济体制,越将抑制地区的创新能力。

表6 制度质量差异与地区创新能力

(二)进一步分析

下面我们构建如下计量模型,进一步考察影响机制:

yit=β0+β1innovationit+β2systemit×rdit+θXit+ui+λt+εit

(3)

与上文相同,yit表示t时期i地区的经济增长水平,innovationit为创新能力的度量,systemit表示t时期i地区的制度质量水平,X是其他控制变量。

表7报告了计量模型(3)的回归结果。第(1)列检验了创新能力对地区经济增长的影响,估计结果表明创新能力对地区经济增长具有显著正向作用,创新能力越强,人均GDP增长就越快。这与已有的理论相一致,说明创新是推动经济增长的重要动力。表7第(2)—(5)列报告了同时加入创新能力和制度质量指标的中介效应模型检验结果。观察回归结果可以发现,以人均发明专利授权数度量的创新能力指标的系数均显著为正,我们关心的各个交互项的系数均在1%水平上显著为负。这些实证结果很好地支持了本文的理论假说2,印证了创新能力是制度质量影响地区经济绩效的一个重要机制,在中国经济发展方式转型过程中,随着R&D经费支出比重的提高,制度质量差异主要通过影响创新能力差距的途径导致区域发展不平衡程度加剧。

表7 影响机制的进一步检验

五、结论与政策启示

本文分析了在经济发展方式向创新驱动型转变的过程中,制度质量对区域发展不平衡的影响。我们的分析表明,那些相对贫困的地区在经济运行中制度质量更低。这种制度质量差异构成了扩大区域发展不平衡的一个重要原因。在理论分析基础上,本文通过引入制度质量和R&D经费支出占GDP比重的交互项,运用2000—2021年的省级面板数据进行了实证检验。结果表明,在经济发展方式转型过程中,制度质量越低的省份,越具有更低的经济增长水平。进一步的影响机制检验发现,制度质量差异主要通过影响地区创新能力的机制阻碍经济增长,制度质量水平越低的地区,其创新能力越弱,从而越不利于该地区的经济增长,导致该地区陷入贫困陷阱。

本文的研究结论对如何促进区域经济协调发展、治理贫困提供了启示:一方面,为了推动贫困地区赶超发展、缩小区域发展差距,需要进一步理顺政府与市场的关系,让市场在资源配置中发挥决定性作用。另一方面,随着中国经济发展方式转型的快速推进,那些相对贫困的地区应加快推进市场化改革,从改善市场环境入手,营造有利于激发创新动力、推动经济高质量发展的公平竞争的市场环境。

——基于Gini 系数和Theil 指数的测算