滇中引水软岩隧洞施工支洞交岔口开挖控制技术

殷 本 林

(中国水利水电第七工程局有限公司,四川 成都 611730)

1 概 述

滇中引水工程是我国西南地区规模最大、投资最多的水资源配置工程,也是我国在建的大型引水工程之一。工程由石鼓水源和输水总干渠两部分组成。输水总干渠跨滇西北、滇中及滇东南地区,共划分为大理Ⅰ段、大理Ⅱ段、楚雄段、昆明段、玉溪段和红河段6段。由中国水电七局承建的标段位于大理Ⅱ段,主要包含狮子山隧洞、牛驼子箐暗涵、洗窝帚山隧洞等主要建筑物。

狮子山隧洞长5.164 km,设计流量为125 m3/s,底坡i=1/4 200,断面型式为马蹄型,衬砌后的断面尺寸为9.2 m×9.2 m,衬砌厚度为0.4~0.7 m,跨断裂带的衬砌厚度为0.7~0.8 m。

为满足狮子山隧洞的开挖进度,工程设置了5号支洞作为主洞(狮子山隧洞)的施工通道。其交叉口包含主洞段和支洞段,其主洞段长42 m,支洞段长9 m。在主洞段交叉口范围布置了工字钢及底板永久横撑进行加强支护,其间距为0.5 m,共计布置了85榀。对该支洞段交叉口处的工字钢设置为左密右宽的辐射状,隧洞左侧工字钢布置的间距为0.232 m,右侧的间距为0.8 m,共计布置了18榀工字钢。支洞与主洞交岔口处的结构混凝土与主洞浇筑为一体。5号施工支洞交岔口平面图见图1。

图1 5号施工支洞交岔口平面图

该段地层岩性为(T3ba)强风化粉砂质泥岩、钙质泥岩,夹薄层状粉砂岩、泥质砂岩,岩体较破碎~完整性差,岩体节理裂隙多呈微张~半闭合状,裂隙延伸长度为5~8 m,裂隙面平直粗糙,填充岩屑夹泥。围岩软弱破碎,节理裂隙发育密集,裂隙水发育,存在流水、股状涌水的可能性。针对实际施工工况,项目部制定出切实可行的施工方案并付诸实施,取得了较好的效果。

2 总体施工程序

针对该交岔口的施工,总体分以下步骤进行:支洞交岔口段的开挖支护→道路回填→主洞交岔口段导洞的开挖支护→交叉段主洞挑挖施工→主洞上下游交叉段的开挖支护。待交岔口段的开挖支护施工完成后,分别向主洞上下游掘进[1]。

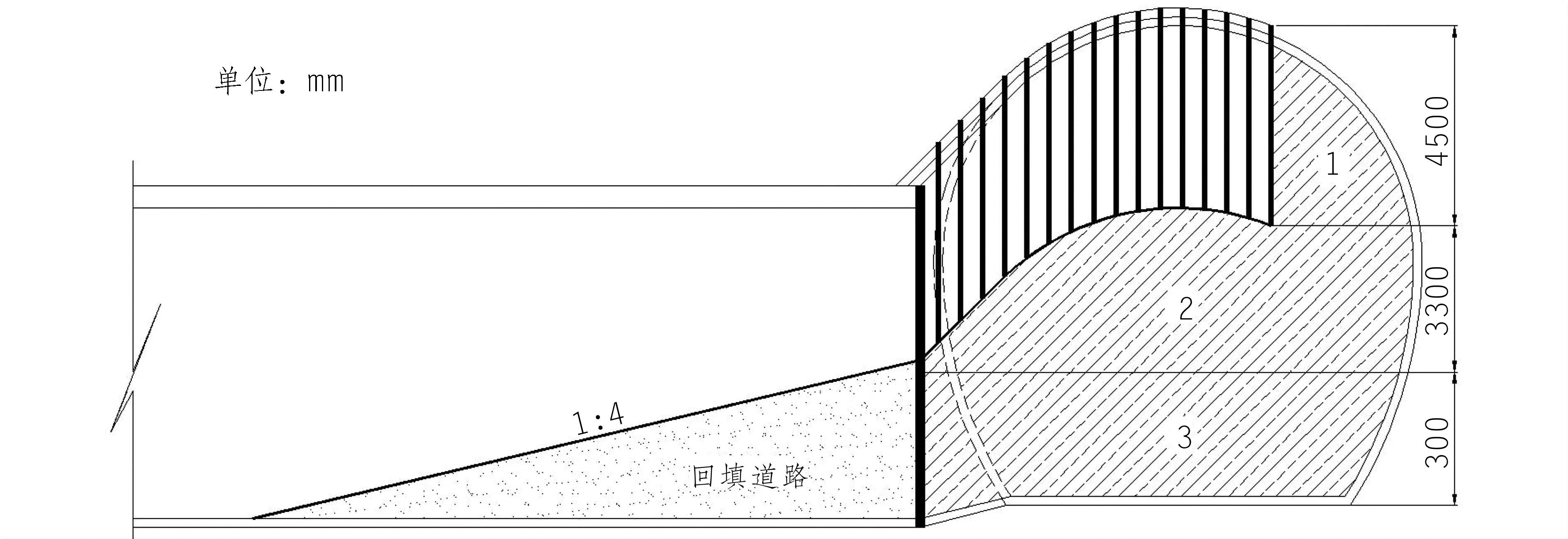

支洞段采用机械开挖[2],待开挖支护至主洞下游边墙时停止掘进,利用开挖渣料填筑形成道路后爬坡进入主洞工作面,开始实施主洞的开挖支护。主洞分三层进行开挖支护,其中上层又分为中导洞+扩挖并设置了临时支护措施。待上层开挖支护完成后分别进行中层和下层的开挖支护。交岔口开挖分层剖面图见图2。

图2 交岔口开挖分层剖面图

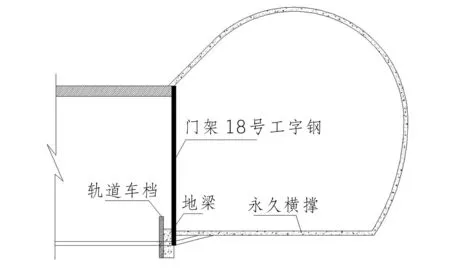

施工期间主要通过初支加强措施确保交岔口岩体的安全稳定。交岔口支洞段采用双层Ⅰ20a工字钢进行加固,主洞段增加Ⅰ20a永久横撑闭环,横撑间距同主洞钢支撑间距。横撑左侧(顺水流方向)通过在端头设置地梁的方式将横撑进行固定,同时在地梁背部、轨道对应位置预埋Ⅰ20a工字钢作为轨道车挡。交岔口地梁的布置情况见图3。

图3 交岔口地梁布置示意图

3 主要施工方法

3.1 交岔口支洞段的开挖

支洞段根据所揭露的围岩条件采用全断面和台阶法开挖,在完成支洞段开挖及支护后再进行交岔口主洞段的开挖,期间需要在支洞部位回填部分洞渣作为施工通道。随着交岔口和主洞段的开挖支护进度,逐步挖除该部分洞渣。

交岔口段布置的18榀钢支撑采用Ⅰ20a内外双拼工字钢,其中最后一榀工字钢(与主洞相交部位)采用方型门架型式,同时,该段底板设置单层Ⅰ20a工字钢横撑,喷20 cm厚C20混凝土封闭。顶部工字钢与主洞段工字钢连接成整体。交岔口18号工字钢结构示意图见图4。

图4 交岔口18号工字钢结构示意图

超前支护措施为超前注浆小导管,参数为:Φ42 mm,L=4.5 m,间距0.3 m,排距3.0 m,搭接长度为1.5 m;锁脚采用注浆锚管,参数为:双排、四根Φ42 mm ,L=4.5 m;挂网喷混凝土的参数为:Φ6 mm@200 mm×200 mm,40 cm厚C20混凝土;系统锚杆采用中空注浆锚杆,参数为:C25 mm,L=4.5 m,间排距为2.0 m[4]。

3.2 导洞开挖

支洞开挖完成后进行主洞导洞的开挖,导洞开挖的断面为5.4 m×4.7 m(宽×高),导洞开挖采用全断面开挖,一次开挖成形。

采用Ⅰ20钢支撑,共布置了16榀工字钢,间距为0.5 m。导洞开挖支护完成后实施导洞段主洞钢支撑,将主洞钢支撑左侧末端与支洞18号钢支撑焊接牢固,使导洞顶部形成钢支撑网壳,以便其整体受力;在完成上述项目施工后方可进行下一步施工。中导洞钢架结构见图5。

图5 中导洞钢架结构示意图

3.3 主洞开挖

在完成导洞及导洞对应的主洞钢支撑施工后启动主洞段施工,采用三台阶开挖,主要分为以下三个步骤。

第一步:拆除导洞上游的竖向钢支撑后进行上游段的开挖,长度为4 m,循环进尺为0.5 m。

第二步:继续向前掘进,该部分工字钢不再搭接至支18号工字钢,需根据围岩情况按0.5~1.0 m长度进行开挖。

第三步:重复上述步骤组织并进行下游剩余区域的开挖。

第四步:在完成第三步施工后,交岔口工作面逐步打开,上下游可交错进行开挖,待工作面操作空间满足施工要求后,组织进行第二台阶、第三台阶开挖。

要求将三台阶的长度整体控制在25~30 m范围内[5],严格执行初支尽早封闭成环的施工工艺。

4 超前地质预报

根据围岩地质条件及风险程度,将超前地质预报的级别分为A、B、C级并采取了相应的预测手段。各种地质预报手段见图6。

图6 各种地质预报手段示意图

4.1 加深炮孔

加深炮孔的探测方法应在施工超前地质预报洞段全覆盖(采用超前钻探洞段除外),其前后探测循环宜有适当的重合段。对于断层、节理密集带或其他破碎富水地层每循环宜钻1孔,富水岩溶发育区每循环宜钻3~5个孔。揭示岩溶时应适当增加钻孔,以满足安全施工和溶洞处理所需资料为原则,加长炮孔的孔深为5 m,搭接长度为1 m。

4.2 超前水平钻

超前水平钻以冲击钻为主,孔径不小于65 mm,用以确定掌子面前方的岩石类别,判断含水的裂隙与孔洞、富水带、含有害气体的岩层等,孔数的布置为在断层、节理密集或其他破碎富水地层每循环钻1孔,在富水岩溶发育区每循环钻3~5个孔,用以揭示岩溶时应适当增加,以满足安全施工和溶洞处理基础资料为原则;当连续预报时,其前后两次的预报钻孔需搭接3~5 m。钻孔过程中若遇到夹泥层、涌水时应停止钻孔,待处理后方可施工。超前钻孔主要作为短期超前地质预报手段,每30 m探测预报一次,每次搭接长度为5 m。

5 监控量测

5.1 监测点的埋设

监测点的安装应能保证开挖后12 h(最迟不超过24 h)内和下一循环开挖前测得初次读数。测点应牢固可靠、易于识别并需注意保护,严禁爆破损坏。监测点的制作要求:采用:C22 mm螺纹钢,长40 cm,将其端部切割成约15°斜面,于斜面焊接50 mm×50 mm×3 mm的正方形钢板,用于粘贴反光片。

监测断面的一般间距为:Ⅱ类围岩每隔60 m左右布置1个收敛断面,Ⅲ类围岩每隔50 m左右布置1个收敛断面,Ⅳ类围岩每隔40 m左右布置1个收敛断面,Ⅴ类围岩每隔30 m左右布置1个收敛断面。对于断层破碎带,5~10 m布置1个收敛断面。 特殊情况按设计要求执行,在每个收敛监测断面布设5个收敛测点。

5.2 监测频率

隧洞围岩收敛监测的时段系从掌子面附近具备收敛测点埋设条件开始,直至二次衬砌开始浇筑时为止。各收敛断面在开挖或支护后的7 d内每天应观测2次;8~15 d每天观测1次。当掌子面距收敛断面的距离大于2倍洞径后每2 d观测1次。变形稳定后,每周观测1次,直至围岩衬砌后停止观测。在收敛断面附近进行加固处理时或测值出现异常时应酌情增加观测次数。

5.3 数据分析

隧洞安全监测成果包括:监测周报、监测月报、收敛变形监测现场记录表,其中收敛变形监测现场记录表是按照水平位移法、垂直位移法整理出来的,该分析表能有效反映顶拱沉降与水平线收敛变形,具备反映围岩变形的功能。

6 结 语

监测数据反映的情况表明:交岔口段在采取系统施工措施后围岩的收敛变形马上得到有效控制,变形速率在3 mm/d以内,围岩趋于平稳。

综上所述,在隧洞施工过程中,应坚持做好监控量测、超前地质预报工作,分析变形机理,然后有针对性地采取加强措施和方案优化是行之有效的治理手段。然而,由于隧洞地质条件复杂以及变形的多样性,其变形机理不同而导致软岩变形的治理、预防仍然是一项严峻的课题。