中国医史学科元研究:隶属学科关系辨说

王续琨,郜 贺,白长川

(1 大连理工大学人文与社会科学学部,大连 116024;2 辽宁中医药大学附属医院,沈阳 110032;3 大连市白长川全国名中医传承工作室,大连 116021)

学科元研究是指对一门学科具有一般性、普遍性特征的各种元问题的探讨,主要涉及该学科的对象范围、科学定位、关联学科、演进历程、理论体系、学术范式、研究方法等。中国医史、中国医学史作为一个成熟度较高的学术研究领域,依然不断产生有待深入探讨的学科元问题。

20 世纪80 年代以来,由于研究者不断增多、研究论题渐次细化,中国医史、中国医学史不仅分化衍生出一系列分支学科、边缘分支学科,而且先后出现了中医史、中医药史、中医学史以及中医药学史等多个与中国医史、中国医学史在研究内容上有所叠合的学科名称。学科的划分通常导源于科学研究逐步深化的实际需要,学科与学科之间虽然不存在泾渭分明的边界,但每门学科都有确切的研究对象和相对明晰的核心研究论题。如何看待中国医史与中国医学史的关系,如何认定中国医史与中医药史(中医史)的关系以及中医药史(中医史)与中医药学史(中医学史)的关系,都是当前中国医史学科元研究不能回避的基本问题。

一、中国医史与中国医学史的关系

“医史”之名,最早出现于16 世纪上半叶。1513 年,明代学者李濂(1488—1566)编成《医史》(又名《医史十卷》)一书,收录了春秋时期至明代前期的71 位医家传记。1697 年,清代医学家王宏翰(1648—1700)撰著《古今医史》一书,按照朝代分卷,共收载454 篇医家传记。民国时期,面对西方学者所撰的世界医学史著作中缺少中国篇章的实际情况,公共卫生学家、防疫专家伍连德(1879—1960)和医史学家王吉民(1889—1972)广泛搜求与中国医史相关的资料,历时10 余年,在繁忙的工作之余用英文写成History of Chinese Medicine(著者使用的中文题名为《中国医史》)一书,1932 年由天津印字馆发行初版,修改本于1936 年由全国海港检疫管理处在上海再版发行。1935 年,王吉民和伍连德等发起组建中华医学会医史委员会。1936 年,医史委员会改组为中华医史学会,每年借《中华医学杂志》编辑出版一期医史研究专号。1937 年,在中华医学会第四届会员代表大会开会期间,由王吉民筹办的“中国医史文献展览会”在上海正式展出。1938 年,由王吉民担任馆长的中国第一家医史博物馆——中华医学会医史博物馆(现上海中医药大学医史博物馆)在上海建成。1947 年,中华医史学会在上海创办《医史杂志》,1953 年,更名为《中华医史杂志》,编辑部由上海迁至北京。

“中国医学史”的称谓,出现于20 世纪初。1910 年,倾心学医的陈邦贤(1889—1976)以函授方式在著作家、出版家丁福保(1874—1952)开办的医学讲习所进修学习,兼职协助丁福保整理医学书籍译稿。在此期间,陈邦贤受丁福保译述《西洋医学史》的影响,萌发了从事中国医学史研究、撰写中国医学史著作的想法。此后几年,他不仅密集地发表了一批相关论文,而且于1914 年发起组建了中国历史上的第一个医史研究会。1919 年,他写出第一部《中国医学史》书稿,第二年由上海医学书局刻印出版。1933 年,中国医药书局出版张赞臣(1904—1993)的《中国历代医学史略》一书。1940 年,中华医学会编辑部出版李涛(1901—1951)的《医学史纲》一书。

由以上简略回溯可知,20 世纪上半叶,“医史”与“医学史”两个术语在学术界同时并用,“中国医史”与“中国医学史”两个学科名称经常互换使用。在医学教育界,情况也是如此[1]。1929 年以后,国立中央大学医学院、北平协和医学院、长沙湘雅医学院、上海圣约翰医学院等学校先后设立医史讲座。1930 年,中医医药总会提出将中国医学史定为医科教育必修课程的建议。1935 年,国民政府教育部决定将医学史列为医科院校暂行课目表的一门选修课。1940 年,教育部教育委员会第五次全体委员大会所作的决议,要求高等学校“医学史”课程应充分吸纳中国医学史的内容。

20 世纪下半叶以来,“中国医学史”术语的使用频次逐渐超过“中国医史”。1956 年以后陆续创建的20 多所中医药高等学校,选择“中国医学史”作为中国医史课程的正式名称,将其列为中医、中药、针灸推拿等专业的一门主干基础课。1960 年,5 所中医学院的医史教师代表审定了由北京中医学院医史教研室编写的《中国医学史讲义》,人民卫生出版社于1962 年将其作为“中医学院试用教材”公开出版。至2016 年,全国中医药高等学校统编教材《中国医学史》已经编写、出版了10 个版次。在统编教材之外,还有一些医科院校出版了自编的《中国医学史》教材。在《读秀图书数据库》中,目前可以检索到90 多部以“中国医学史”作为书名主题词的公开出版图书,其中绝大多数是教材,有的教材多次修订再版。显而易见,正是由于“中国医学史”课程的开设和教材的编写,使“中国医学史”成为医史领域出现频次最高的学科名称。

按照学术界的共识性理解,“纪述医事的进步过程和医学知识的演变,便是医史”[2]。具体而言,医史、医学史的内容都包含两个板块:一是医事或医务活动的发展史,二是医学学科或医学知识体系的发展史。简言之,医史和医学史都包含医事活动史、医药学科史两部分内容。由此可见,医史和医学史是等义概念,中国医史和中国医学史是等义概念。几乎在所有场合下,我们都可以将“中国医史”看作是“中国医学史”称谓的缩略形式。另外,中国医学变迁史[3]、中国医学发展史[4]可以看作是中国医史或中国医学史的别称。

在新史学思潮的影响下,21 世纪以来国内史学界出现以“中国医疗史”(包含中国医疗社会史、中国医疗文化史)为名的新研究方向[5]。与以往医学史聚焦医药领域的事件、制度、知识有所不同,医疗史借助社会史、文化史的研究视角,转向对“人”的关注,探讨不同历史时期人的疾病、医疗体验、医患关系等问题,围绕着“人”来探究和书写历史。中国医疗史的研究成果,无疑是对中国医史传统研究内容的有益补充。笔者认为,尽管当下还不适宜将中国医疗史直接归入中国医史学科,但可以将中国医疗史视为与中国医史在研究对象上具有同源关系的近邻学科。

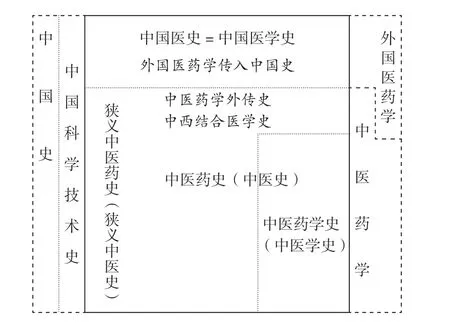

从生成区位来看,中国医史是介于中国史、中国科学技术史与中医药学、外国医药学之间的交叉学科(参见图1 左右两侧)。医学是一个理论性和实践性并重、科学和技术紧密对接的知识领域,因而医学史历来都是科学技术史的重要组成部分。中国科学技术史综合著作中,必有专论中国医学史的章节;多卷本中国科学技术史,则必有中国医学史的专册。1998 年由科学出版社出版的《中国科学技术史·医学卷》(廖育群、傅芳、郑金生编著),是中国学者编写的26 卷本《中国科学技术史》中的一卷。中国医史的交叉学科特征,一方面要求它的专职研究者兼具历史学、医药学双重知识背景,另一方面它又为历史学者与医药学者携手合作提供了宽阔的学术舞台。

图1 中国医史的生成区位及其隶属学科关系示意图

二、中国医史与中医药史(中医史)的关系

20 世纪50 年代,中国预防医学史[6]、中国法医学史[7]等作为中国医史的分支学科开始亮相学术舞台。20 世纪80 年代以后,中国医史的分支学科、边缘分支学科呈现加速增长的趋势。首先,由于研究对象的渐次细分化,先后出版或发表了一系列以中国医史分支学科为题名或篇名的著作或论文,如中国口腔医学史[8]、中国古代医学史[9]、中国军事医学史[10]、中国朝鲜民族医学史[11]、远古中国医学史[12]、中国性医学史[13]、中国儿科医学史[14]、中国壮医学史[15]等,其中既有断代分支学科,又有分科(口腔科、儿科等)分支学科、民族医学分支学科;其次,由于中国医史与相关学科相互渗透,催生了一系列边缘分支学科,如中国医学伦理思想史[16]、中国医学教育史[17]、中国医学文化史[18]、中国医学社会史[19]等。从研究对象的视角来看,中国医史与分支学科之间是整体与局部的包容关系。中国医史研究中国医事活动史、医药学科史的整体,各门分支学科研究按照时段、分科、民族切分后的中国医事活动史、医药学科史的局部,整体与局部的关系非常清晰。中国医史的边缘分支学科形成于中国医史与关联学科(伦理思想史、教育史、文化史等)的边缘交汇区,可辨识度较高,而中国医史与中医史、中医药史的关系则有一定特殊性,需要在学科元研究的框架下做专门的讨论。

由数据库检索结果可知,“中医史”“中医药史”两个术语在图书或期刊文献题名或篇名中首次出现的年份,分别为1981 年[20]和1991 年[21]。20 世纪80 年代中期以来,国家法律法规和政策文件普遍使用“中医药”替代“中医”一词。1992 年,成立于1979 年的中华全国中医学会改名为中国中医药学会(2001年又更名为中华中医药学会)。1993 年以后,全国各地20 多所中医学院陆续更名为中医药大学。有鉴于此,本文将“中医史”和“中医药史”视为等义学科名称,以“中医药史”作为基准术语,以“中医药史(中医史)”的行文方式标示“中医药史”对“中医史”的对等替代关系。

从学科名称上来看,中医药史(中医史)的研究对象是“中医药(中医)”的历史沿革。研究者普遍认为,“中医药(中医)”历史沿革的所涉内容,既包含实践层面的中医药医事活动发展史,又包含理论层面的中医药学科发展史或知识体系发展史。中国医史也包含中国医事活动发展史和中国医学学科发展史两个板块,中医药史与中国医史的关系因此可以转换为“中医药”与“中国医学”的关系。

中医中药是中国自古流传下来的“国医国药”。在16 世纪末叶欧洲传教士来华之前,中医药史就是中国医史,两者没有差别。16 世纪末叶以后,纷至沓来的欧洲、美国传教士为中国带来的西方医药学知识和医事管理经验,日本的汉方医学、高丽的东医学与中国传统医学的互惠交流,使中国医史与中医药史出现越来越明显的差别。至20 世纪20 年代以后,西医医院逐渐在中国医疗卫生体系中占据了主导地位,西医教育也在中国高等医科教育中占据了主导地位。研究明代末期以来的中国医史,理所当然地要关注外国医药学传入中国后的发展演进状况。例如,陈邦贤撰著的第一部《中国医学史》(1920),其中第九章“清之医学”的第三节、第四节分别为“西洋医学之输入”“日本医学之输入”[22]。王吉民、伍连德合著的《中国医史》(1932),上篇分4 个时期概述中医药(中医)的进化和发展,下篇运用大量史料介绍西方医学传入中国后的发展进程,就篇幅长短而言,下篇远超上篇[23]。有关外国医药学传入中国的研究成果,不仅可以在中国医史著作中独立设置多个章节,甚至有可能建立起相对独立的中国医史分支学科,如西方医学传入中国史[24]等。

中医药史(中医史)虽然也涉及外国医药学传入中国的内容,但只是从互动关系的视角将外国医药学纳入研究框架,亦即探讨中国传统医学与外国医药学的碰撞、争论、互渗、汇流。李成文主编的《中医史》(2009)一书,在第五章“明清时期”中设有“国外医学对中医学发展的影响”一个小节,在第六章“民国时期”中设有“维护中医药的抗争运动”“西医学的影响”“病因病机学的中西汇通”“妇产科学衷中参西”“眼科学中西汇通”“西医对骨伤科学的重要影响”等多个小节,讨论外国医药学对中国传统医药学的影响和汇通[25]。

中国医史的生成区位及其隶属学科关系示意图(图1)中间的实线框部分,示意性地呈现中医药史(中医史)与中国医史的内在关联。概而言之,中医药史(中医史)是中医药医事活动发展史和中医药学科发展史的整合,包含中医药学外传史(中医药学东传史、中医药学西传史)和中西结合医学史或中西医结合史[26]。中国医史除涵盖中医药史的全部内容之外,还包含外国医药学传入中国史。鉴于西方医药学对中国的影响较大,外国医药学传入中国史在多数场合下可以简化为西方医药学传入中国史或西方医药学在中国的演进发展史。笔者认为,中医药史(中医史)作为中国医史的隶属学科,其内容与中国医史大面积叠合,因而构成中国医史的主体部分;中国医史的研究疆界大于中医药史(中医史),二者的差别在于中国医史包含外国医药学传入中国史。

中医药史(中医史)的一些分支学科,如中医骨伤科史[27]、中医妇产科史[28]、中医抗菌史[29]等,与归属于中国医史的中国骨伤科医学史、中国妇产科医学史、中国抗菌医学史等对位学科,虽然名称相近或相似,但在内容上有同也有异,不能将它们看作是通史性的等义学科。在16 世纪末叶以前,这些对位学科的断代史部分,例如汉代中医骨伤科史与中国汉代骨伤科医学史、金元时期中医妇产科史与中国金元时期妇产科医学史、唐宋中医抗菌史与中国唐宋抗菌史,都可以视为等义学科。16 世纪末叶之后,由于外国医药学开始传入中国,中国医药学增加了异域医药学文化因素,断代中医药史(中医史)与断代中国医史的对位分支学科就有了内容上的某些差异。中国医史各分支学科史,增加了外国医药学各分支学科传入中国史的内容。

三、中医药史(中医史)与中医药学史(中医学史)的关系

在《读秀图书数据库》中,笔者检索到一部《中国医药学史》(杨叔澄编著)。该书是20 世纪30 年代末开办的北平中药讲习所使用的讲义。据上海科学技术出版社2002 年出版的《中国医籍大辞典》(裘沛然主编)介绍,《中国医药学史》约成书于1939 年,是作者此前所编《中国医学史》的修订版;1982年,台湾商务印书馆出版《中华医药学史》(郑曼青、林品石编著)一书,探讨中华医药学的历史渊源、历代主要医籍和医派、医药理论的发展历程;2014 年,台湾中医药研究所出版的《中医学史》(林昭庚、周佩琪等主编),写的则是常见的中医药史(中医史)内容。以上3 部图书都不是严格意义的中医药学史(中医学史)著作,因书中很少涉及学科历史沿革的内容。

正如“中医药学”在习惯上被称之为“中医学”一样,“中医药学史”多年以来一直被称之为“中医学史”。在《中国学术期刊(光盘版)全文数据库》中,目前没有检索到以“中医药学史”作为篇名主题词的中文文献;检出以“中医学史”作为篇名主题词的中文文献共15 篇,起始年份为1990 年[30]。2006年,湖南教育出版社出版的《中医学思想史》(李经纬、张志斌主编)一书,在思想史的层面上展示中医药和中医药学的演进历程[31]。2010 年,广西科学技术出版社出版《图说中医学史》(和中浚主编),全书共6 章,始于上古时期中医学的孕育,止于20 世纪40 年代近代中医学的嬗变和发展,编著者力图展示“中医学发展的规律”[32]。

本文在将“中医史”和“中医药史”视为等义学科名称的同时,也将“中医学史”和“中医药学史”视为等义学科名称。以中医药学史作为基准学科名称,以“中医药学史(中医学史)”的行文方式标示“中医药学史”对“中医学史”的对等替代关系。

中国科学技术出版社2014 年出版的《中国中医药学科史》,是一部真正意义的中医药学学科发展史专著。该书分为“古代中医药学科的形成”“近代中医药学科的构建”“近代中医药学科的发展”3 编,其中既有对整体中医药学科形成、构建、发展的社会文化背景的阐释,又有对中医药学诸多分支学科(本草学、方剂学、医学史、中医诊断学、中医内科学、中医骨伤科学、中医儿科学、针灸推拿学等)发展态势的论析[33]。20 世纪90 年代以来,中医药学史(中医学史)的一些分支学科呈现较好的发展态势,在研究成果获得一定积累的基础上出版了一批以中医药学史(中医学史)分支学科名称作为书名主题词的图书。表1 是借助《读秀图书数据库》整理出来的中医药学史(中医学史)分支学科专著。

表1 以中医药学史分支学科名称作为书名主题词的图书一览

从研究对象的角度来看,中医药学史(中医学史)是中医药史(中医史)的有机组成部分,中医药史(中医史)与中医药学史(中医学史)的关系是包容与被包容的关系。20 世纪90 年代以来,由于研究对象的细分化,中医药学史(中医学史)获得了分立发展的机遇。就学科名称和生成区位而言,中医药学史(中医学史)又可以看作是介于中医药学与具有历史学特征的中医药史(中医史)之间的交叉分支学科(图1 左下角细虚线框部分)。在中医药学史(中医学史)及其分支学科已经初步形成有序研究进路的背景下,笔者倾向于对中医药史(中医史)与中医药学史(中医学史)做研究内容上的相对切分。

中医药学史(中医学史)分立出来之后的中医药史(中医史),为了与最初一般意义的中医药史(中医史)有所区分,不妨将其称之为狭义中医药史(狭义中医史)。在图1 中,实线框上部的横向细虚线之下去除左下角中医药学史(中医学史)的部分,即为狭义中医药史(狭义中医史)。狭义中医药史(狭义中医史)专注于研究中医药医疗保健事业及其相关事务的历史沿革,中医药学史(中医学史)则专注于研究中医药学及其分支学科的发展进程。简而言之,狭义中医药史(狭义中医史)是医事活动史(以下省略“狭义”二字),中医药学史(中医学史)是学科演化史。

分立研究或分向研究有助于中医药史(中医史)和中医药学史(中医学史)的可持续分化。中医药史(中医史)研究面向医疗保健事业的现实需要,既可以从中医疾病史、中医诊断治疗史、中药史等学科的角度思考分化线索,又可以从中医药管理史、中医药教育史和中医药教育机构史、中医药学术团体史、中医药文化交流史的角度思考分化线索。中医药学史(中医学史)则要密切关注中医药学及其分支学科的发展现状,及时梳理演进轨迹,总结历史经验,积极推进经络腧穴学史、脉诊学史、中医内科学史、中医妇科学史、中医体质学史、中药种植栽培学史、中药鉴定学史、中药炮制学史和藏医内科学史、蒙医外科学史、维吾尔医学制剂学史等分支学科的创生。

学术研究中的分与合,从来都不是绝对的。开展中医药史(中医史)、中医药学史(中医学史)研究,应该坚持“分中有合、合中有分”的基本策略,能分则分,需合则合,逐步形成守望互助、协同发展的研究格局。中医药史(中医史)研究者和中医药学史(中医学史)研究者可以有意识地寻找相互协同的学术“界面”。例如,归属于中医药史(中医史)的中医疾病史与归属于中医药学史(中医学史)的中医疾病学史,应将对疾病的认识作为两门学科的学术“界面”,因为对一种或一类疾病的认识过程通常就是一门疾病学史的前史。以中医妇产科疾病史和中医妇产科疾病学史为例。中医古籍出版社2000 年出版的《古代中医妇产科疾病史》一书,正文部分共5 章,从远古甲骨文中有关产孕病的原始记载讲起,依次概述了各个历史时期对于妇产科病名和病因病机的探索、诊断治疗经验的积累过程[34]。其中,第4章讲述明清时期妇产科疾病认识的理论整理过程,使用了“诊断学”“治疗学”等学科术语,标示着中医妇产科疾病学在这个时期已经走上初始创生阶段。可以认为,《古代中医妇产科疾病史》一书包含了中医妇产科疾病学史的部分内容。

对于中医疾病研究者来说,很多场合下也许无须思考研究论题的学科归属。从中医疾病史出发的研究者和从中医疾病学史出发的研究者,都来关心中医疾病研究,是同源学科的汇聚,同样有利于两门学科的协同发展。当然,在实际的科学研究中,有的研究者可能既研究中医药史又研究中医药学史,实现两者的互促共进有更为便利的条件。

当今的中国医史,是一个包含多门隶属学科和众多分支学科的学科集合体。中医药学是中国的本土医学,中医药史(中医史)、中医药学史(中医学史)从来都是中国医史的主体隶属学科。中医药史(中医史)和中医药学史(中医学史)兴盛,则中国医史兴盛。以中医药史(中医史)、中医药学史(中医学史)为主阵地,推进中国医史研究的全面繁荣,是中国医史工作者的一项长期而光荣的学术使命。

——基于期刊的计量分析