不同杀菌剂对玉米后期病害的防治及稳产效果研究

张秀祥, 杨 彪, 赵正龙, 亢 波, 窦体寿, 何鹏飞, 何鹏搏

(1.云南省种子管理站, 昆明 650031; 2.云南农业大学植物保护学院, 昆明 650201;3.云南点谷农业科技有限公司, 昆明 650200)

玉米在我国是仅次于水稻的重要粮食作物,常年播种面积在2 500 hm2左右,产量约1.2亿t,分别占粮食播种面积的22%和产量的25%[1]。2011年,云南省玉米播种面积134.34万hm2,平均单产6 960 kg/hm2,实现总产623.4万t。云南省玉米生产在我国排第10位,在西南6省(市、自治区)中仅次于四川省,位居第二,玉米已成为云南省种植面积第一、总产量第二的大田作物[2]。

玉米生长后期是病害的多发期和高发期,特别是灰斑病和茎基腐病的发生尤为严重,对玉米的质量和产量构成严重威胁,对农民的收入造成严重损失[3]。培育抗病品种是防治玉米灰斑病和茎基腐病最有效的方法,但由于抗病资源的匮乏及难以全面种植抗病品种,化学防治为快速有效的防治方法[4]。然而,可用于生产上的药剂种类较少,还不能满足生产需要[11]。本研究测定了5种杀菌剂对灰斑病菌的室内毒力和田间药效试验,为丰富防治玉米生长后期病害的药剂种类,指导田间用药,防止单一用药引起病原菌产生抗药性提供实验依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试杀菌剂原药:96%嘧菌酯、95.4%噻呋酰胺、95%苯醚甲环唑(浙江威尔达化工有限公司)、97.9%甲基硫菌灵(江苏龙灯化学有限公司)和97%咪鲜胺(乐新化学有限公司)。

供试商品药剂:30%嘧菌酯SC(澳大利亚纽发姆有限公司)、240 g/L噻呋酰胺SC(吉林省通化农药化工股份有限公司)、30%苯醚甲环唑SC(陕西上格之路生物科学有限公司)、500 g/L甲基硫菌灵SC(江苏龙灯化学有限公司)、25%咪鲜胺EC(乐新化学有限公司)。

供试菌株:玉米大斑病菌(Exserohilumturcicum)、玉米小斑病菌(Bipolarismaydis)和玉米灰斑病菌(Cercosporazeina)均由云南农业大学植物病理实验室提供。供试玉米品种:会单4号(市场购得,种植密度4 200株/667 m2)。供试培养基:马铃薯葡萄糖培养基(PDA)用于病原菌的培养;1.4%水琼脂培养基用于病菌孢子萌发试验。

1.2 试验方法

1.2.1杀菌剂对玉米大斑病菌和小斑病菌的毒力测定

按照文献[5]中试验方法将杀菌剂原药稀释成不同系列浓度的药液。待灭菌后的PDA培养基冷却到60 ℃以下时,加入药液,充分摇匀。制成含系列浓度药液的PDA培养基平板冷却备用,以不加药剂作为对照组。将病菌置于PDA培养基,28 ℃培养7 d后,用直径8 mm的打孔器在靠近边缘的同一圆周上打取菌饼,接种到含有药剂的PDA培养基平板中央,每皿放置一个菌饼,并置于28 ℃恒温箱中培养7 d后,用十字交叉法测量菌落直径。每个处理重复3次。通过菌丝生长抑制率几率值和药剂浓度对数值之间的线性回归分析,算出各药剂对病菌的有效抑制中浓度(EC50值)。

生长抑制率/%=[(对照菌落直径-处理菌落直径)/对照菌落直径]×100%。

1.2.2杀菌剂对玉米灰斑病菌孢子萌发的抑制作用测定

按照文献[6]、文献[7]中培养方法培养灰斑病菌和采用含药培养基平板表面萌发法测定孢子萌发率。在田间采集典型玉米灰斑病病叶,自来水冲洗后,无菌水洗3遍,置于无菌培养基内室温保湿产孢,12 h后用无菌水洗脱病组织上孢子,制成孢子悬液,孢子悬液浓度以10×10倍显微镜下每个视野中有20~80个孢子为宜。

将孢子均匀涂布于1.4%水琼脂培养基上,置于22 ℃恒温箱中培养12 h。在10×10倍显微镜下观察孢子萌发情况,每皿随机检查100个孢子,以孢子芽管长度大于孢子长度的一半时视为萌发。以不加药剂的处理为对照组,每个处理设置3次重复。计算各农药处理的孢子萌发率和孢子萌发抑制率。通过孢子萌发抑制率几率值和药剂浓度对数值之间的线性回归分析,求出各药剂对菌株的有效抑制中浓度(EC50值)。

孢子萌发率/%=(萌发的孢子数/孢子总数)×100%;

孢子萌发抑制率/%=[(对照孢子萌发率-处理孢子萌发率)/对照孢子萌发率]×100%。

1.2.3杀菌剂对玉米后期病害的防治效果比较

本试验在云南省昆明市禄劝县撒营盘镇进行,采用药土灌心法[8]施药。各药剂均按150 g/667 m2制剂,每株玉米灌土5 g左右计算,分别将5种农药拌入自然细土中,于玉米大喇叭口期施药。以施用自然细土为对照。各处理30 m2,随机区组排列,3次重复。收获期调查各类病害发病情况。由于大斑病和小斑病并未明显发生,故只调查了灰斑病、镰孢菌茎基腐病的严重度,分级标准参照中华人民共和国农业行业标准NY/T 1248.11-2016,计算病情指数,比较不同药剂的防效。由于调查病害前,试验区天气骤变,发生强降雨,气温迅速降低,大部分玉米发生了青枯的现象,调查了全部植株的青枯现象,计算青枯率和防效。

青枯率/%=(青枯株数/调查总株数)×100%;

防效/%=[(对照组青枯率-处理组青枯率)/对照组青枯率]×100%。

收获前,参照文献[9]、文献[10]中方法调查了各小区产量。除去边行,采用5点取样法,每点随机选取10穗玉米,称量鲜穗重,脱粒后称籽粒重和测定籽粒含水量,计算单产。

1.2.4数据处理

试验数据采用Excel2010、DPS数据处理系统进行统计处理。

2 结果与分析

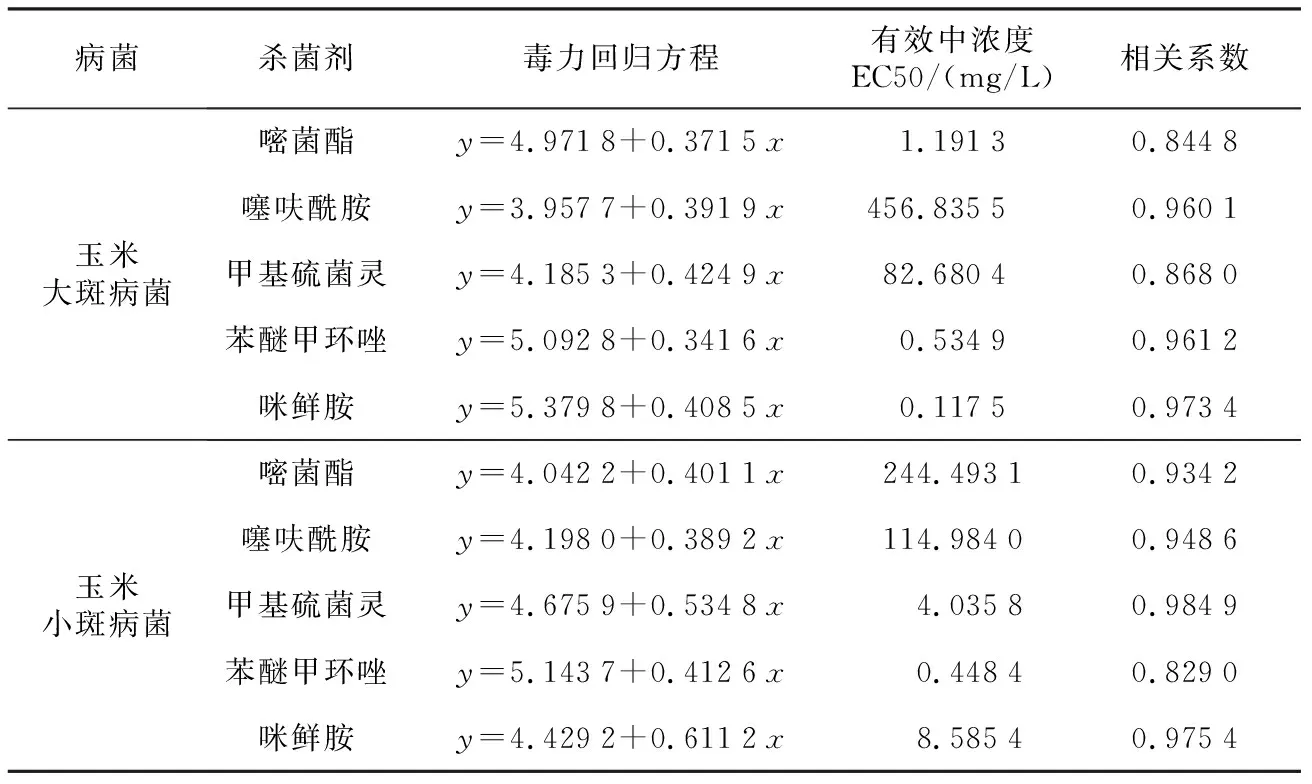

2.1 5种杀菌剂对玉米大斑病菌的毒力

试验结果(表1)显示,咪鲜胺和苯醚甲环唑对玉米大斑病菌菌丝生长有良好的抑制效果,EC50值分别为0.117 5 mg/L和0.534 9 mg/L。其次,嘧菌酯的EC50值也达到了1.191 3 mg/L。而甲基硫菌灵和噻呋酰胺对大斑病菌的EC50值分别为82.680 4 mg/L和456.835 5 mg/L,表明这两种杀菌剂对该病菌的菌丝生长抑制作用相对较差,毒力小。

表1 5种杀菌剂对玉米大斑病菌和小斑病菌的室内毒力

各供试杀菌剂对玉米小斑病菌的毒力与对玉米大斑病菌的毒力差异较大。苯醚甲环唑的毒力最强,EC50值最小,为0.448 4 mg/L,甲基硫菌灵和咪鲜胺的EC50值分别为4.035 8 mg/L、8.585 4 mg/L,说明这两种杀菌剂对玉米小斑病菌的抑制效果较好,毒力较强。而嘧菌酯的EC50值244.493 1和噻呋酰胺EC50值114.984 0对该病菌的毒力较弱,抑制效果差(表1)。

2.2 杀菌剂对玉米灰斑病菌孢子萌发的抑制作用

由表2可知,5种药剂的浓度与抑制作用呈正相关,其相关系数均在0.90以上,即随着药剂浓度的增大,对玉米灰斑病菌孢子抑制作用增强。其中,嘧菌酯、苯醚甲环唑、甲基硫菌灵、噻呋酰胺和咪鲜胺对灰斑病菌抑制孢子萌发的EC50值分别为0.022 5 mg/L、2.926 9 mg/L、8.662 3 g/mL、16.609 1 mg/L和48.418 2 mg/L,它们对灰斑病菌的抑制效果都很好,但以嘧菌酯效果最好。

表2 不同杀菌剂对玉米灰斑病菌孢子萌发的室内毒力测定

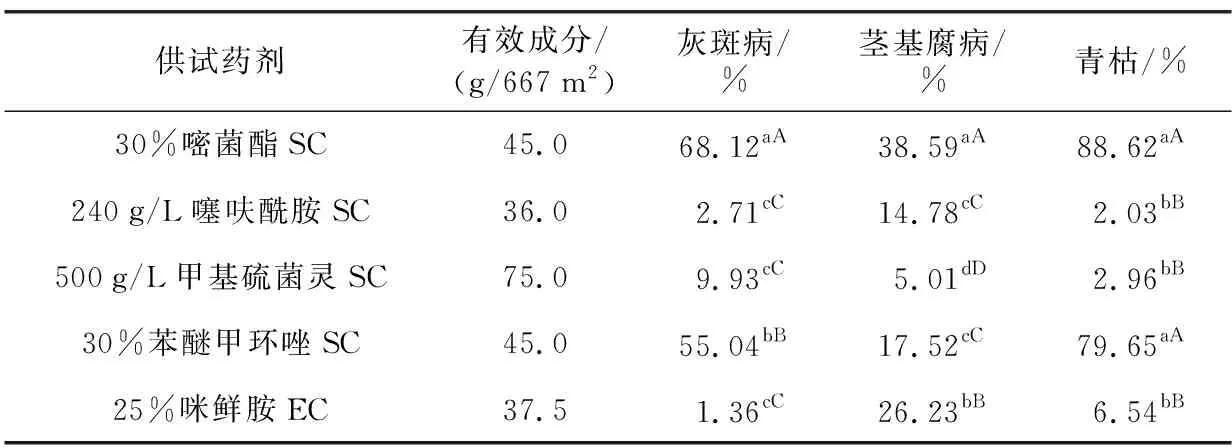

2.3 杀菌剂对玉米后期病害的田间防控效果

在大喇叭口期施入5种农药各150 g,在收获前调查防控病情效果。结果表明,30%嘧菌酯SC和30%苯醚甲环唑SC的防控效果好于另外3种化学农药(表3)。前者对灰斑病、茎基腐病和青枯现象的防效分别达68.12%,38.59%和88.62%;后者对3种病害的对应防效分别为55.04%,17.52%和79.65%。它们对灰斑病防效很好,但对茎基腐病防效较弱。它们提高了玉米植株对低温的抗逆性,在调查时玉米叶片基本上保持绿色,而其他处理叶片受冷害明显,对照所有叶片青枯,灰斑病的病斑呈灰褐色;240 g/L噻呋酰胺SC、500 g/L甲基硫菌灵SC、25%咪鲜胺EC处理植株叶片都变黄绿或青枯,它们没有提高玉米的耐冷能力。

表3 不同杀菌剂对玉米后期病害的防治效果

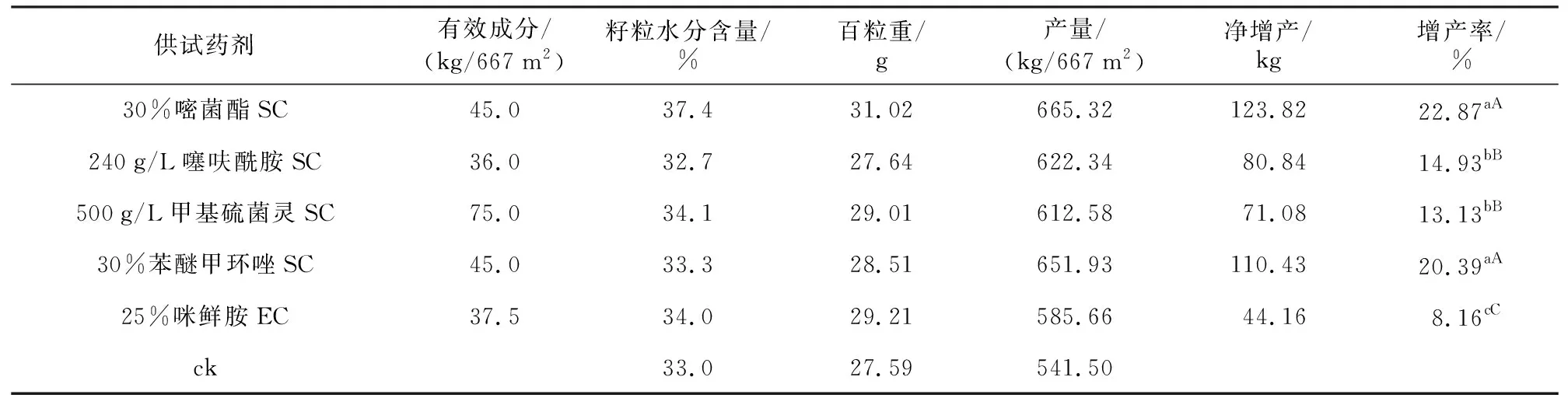

2.4 杀菌剂对玉米产量的稳产效果

5种化学农药对玉米均有挽回产量的效果。与空白对照相比,25%咪鲜胺EC处理,增产44.16 kg/667 m2(8.16%),30%嘧菌酯SC、30%苯醚甲环唑SC处理分别增产123.82 kg/667 m2(22.87%)和110.43 kg/667 m2(20.39%)。后两种药剂处理增产效果极显著高于25%咪鲜胺EC处理(表4)。240 g/L噻呋酰胺SC和500 g/L甲基硫菌灵SC尽管对灰斑病菌的毒力不大,但仍分别挽回玉米产量14.93%和13.13%。

表4 不同杀菌剂对玉米产量的影响

3 讨 论

化学农药的负面影响越来越受到关注,减少其用量呼声越来越高。“十三五”期间,为推进农业绿色发展,我国持续开展了农药、化肥施用量零增长行动,推动农药、化肥减量和提质增效,经过5年的实施,农药、化肥施用量显著减少、利用率明显提升,顺利实现了农药化肥减量增效的预期目标[11]。这意味着推广应用低毒、高效化学农药大有可为。化学农药因其作用方式多样、作用速度快、易于施用、易于贮藏、生产成本较低等原因,在生产上将会继续发挥防控病虫害的作用。本研究采用的嘧菌酯、苯醚甲环唑、噻呋酰胺、甲基硫菌灵均属微毒农药,大鼠急性口服LD50>5 000 mg/kg;咪鲜胺属低毒农药,大鼠急性口服LD50= 1 204 mg/kg。它们对灰斑病菌的毒力(EC50小)大于对大斑病菌和小斑病菌,这可能与生产上用这5种农药防控大斑病和小斑病时间长,病菌对它们产生了抗药性,而灰斑病仅主要在西南山区发生较多,在生产上很少用化学农药来防控,灰斑病菌还未产生抗药性有关。

在大喇叭口期往喇叭口里施药1次,在收获期调查,30%嘧菌酯SC和30%苯醚甲环唑SC每667 m2施用45.0 g有效成分对灰斑病防效分别保持在68.12%和55.04%,240 g/L噻呋酰胺SC、500 g/L甲基硫菌灵SC、25%咪鲜胺EC每667 m2分别使用36.0 g、75.0 g、37.5 g对灰斑病的防效仅2.71%,9.93%,1.36%,尽管各杀菌剂用量有差异,但总体上与它们对灰斑病菌的毒力大小基本一致,相关系数达-0.875 9,即EC50越小,防效越好。5种杀菌剂对玉米茎基腐病防效均不高,最高的30%嘧菌酯SC也仅38.59%防效。然而,30%嘧菌酯SC和30%苯醚甲环唑SC每667 m2使用45.0 g对灰斑病具有很好的防控效果,即使在遇到低温冷害,仍能保持叶片长期的绿色,表现出很好的提高玉米植株抗冷害的特性。吡虫啉、丙环唑及肟菌酯的施用能明显提高作物抵御不良环境的作用[12],特别是肟菌酯能提高辣椒苗的耐寒能力。但本研究中,30%嘧菌酯SC和30%苯醚甲环唑SC是自身有提高玉米耐寒的特性,还是因为减轻了灰斑病而使玉米植株保持了抗冷害能力,原因有待进一步证实。

在大喇叭口期施药是一种较好的预防灰斑病的方法[8]。从大喇叭口期施药,到调查病害历时70多天,这可能与最终病情时各药剂防效不高的原因有关,并不是这些药剂没有防控病害效果。从挽回产量来看,5种杀菌剂均能明显挽回玉米产量,从最低的25%咪鲜胺EC每667 m2分别使用有效成分36.0 g挽回产量8.16%(净增44.16 kg)到30%嘧菌酯SC每667 m2使用有效成分45.0 g挽回产量22.87%(123.82 kg)。从防控灰斑病、茎基腐病和冷害效果与挽回产量来分析,三者与挽回产量间相关系数分别为0.918 4,0.393 6和0.885 2,分别达极显著、不显著和显著水平,即挽回产量与灰斑病和冷害防效呈显著正相关,与茎基腐病防效不相关。而茎基腐病是灌浆后期才发生的病害,冷害所致青枯是在收获前2 d才发生,故这两种病害与杀菌剂挽回产量关系不大,影响产量的因素应该为各药剂保护了玉米在生长中后期免受灰斑病的负面影响。