紧凑型玉米与大豆带状复合种植多模式的对比研究

王 伟, 王亚萍, 李荣玉, 刘惠芳

(1.贵州省惠水县种植业发展中心, 贵州 惠水 550600; 2.贵州省茶叶研究所, 贵阳 550006;3.贵州大学作物保护研究所, 贵阳 550025)

西南山区独特的生态环境和传统种植结构,主要是以大豆和玉米进行复合种植[1]。间作、套作是提高土地利用率,促进农作物高产、高效、持续增产的重要技术措施。与传统的单一种植方式相比间套作有明显的产量优势[2],在农业生产中占有越来越重要的地位[3]。玉米与大豆间套作是一种十分普遍的种植方式,可充分利用该地区的光、热、水、土资源[4],能体现出相互作用优势[5],大幅提高农业生产效率[6],提高单位面积产出效率,实现粮油同步增产[7]。在玉米与大豆间作种植下可以有效地改变土壤群落生物[8-10]、提高根系对水分的利用效率[9]、改善土壤的物理性能等[11],同时对草地贪夜蛾的危害也有一定的防治作用[12]。

惠水县位于贵州省中南部,有2 000 hm2的大豆玉米带状复合种植基地,由于地理环境和品种区域适应性对作物生长及栽培制度的制定均有较大影响。为此,在喀斯特盆地地貌和生态环境下,研究玉米与大豆适宜的间作模式,结合前人试验研究结果,探明惠水县玉米和大豆在合理的带行配比下的经济性状、玉米农艺和经济性状影响[13],旨在为本地区玉米大豆间作的高产优化复合群落的田间配置提供合理的技术参数[14]。

1 材料与方法

1.1 试验材料

玉米品种为真玉8号,由贵州真好农业发展有限责任公司选育,生育期121 d,株型半紧凑,株高293 cm,穗位高125 cm,穗长19.5 cm,穗行数17.2行,秃尖0.6 cm,百粒重33 g。适宜在贵州省的贵阳市、遵义市、铜仁市、黔南州、黔东南州、金沙县海拔1 500 m以下的中上等肥力土壤种植。

大豆品种为齐黄34,由山东省农业科学院作物研究所选育,夏播生育期平均105 d,株型收敛,有限结荚习性。株高87.6 cm,主茎17.1节,有效分枝1.3个,底荚高度23.4 cm,单株有效荚数38.0个,单株粒数89.3粒,单株粒重23.1 g,百粒重28.6 g。适宜在北京、天津、河北中部和东南部、山东北部地区夏播种植。

1.2 试验方案与方法

1.2.1实验设计

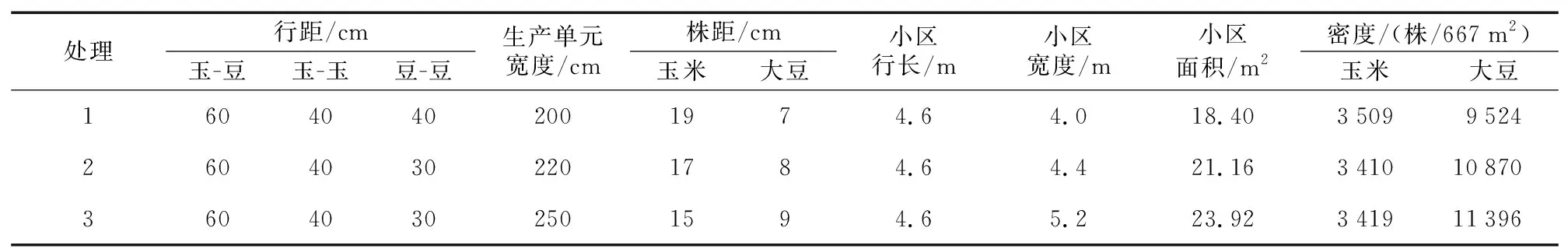

本试验于2022年3月22日至2022年7月26日在惠水县濛江街道半坡村(海拔1 036.6 m,东经106.706 4°,北纬26.200736°)进行。采用小区随机区组设计,试验共设置3个处理:处理1:玉米∶大豆=2∶2;处理2:玉米∶大豆=2∶3;处理3:玉米∶大豆=2∶4。各处理为3次重复,共9个小区,各小区间留走道50 cm,区组间留走道1 m。各小区种植两个完整带(如:2行玉米+3行大豆+2行玉米+3行大豆)。试验小区各处理田间配置如表1所示。

表1 试验小区各处理田间配置

1.2.2田间管理

1) 播种:采用玉米带和大豆带分别开沟条播。玉米播种可采取直播或者育苗移栽的方式,大豆播种采取直播。在3月22日播种,当天气温9~15 ℃,土壤湿度70%左右。采取人工点播方式播种,下种后用细土盖2~3 cm。

2) 施肥:3月22日播种前在2行玉米带中间挖条沟施基肥复合肥(N∶P∶K=15∶15∶15),按30 kg/667 m2的量施用。5月8日玉米拔节期追施尿素,按15 kg/667 m2的量施用。整个生产过程中大豆带均不施肥料。

3) 田间管理:及时匀苗,出苗后及时按田间配置的行株距要求进行补种或者匀苗(玉米可采取移栽,将过密的苗移栽至缺窝断行处)。及时中耕,大豆玉米出苗后15~40 d,选择晴天人工中耕1次,结合对玉米施追肥(尿素10~15 kg/667 m2),并铲拔除杂草。再隔25~40 d,对玉米进行第二次追肥(尿素15~20 kg/667 m2),并铲拔除杂草。控旺防倒,玉米7~10片展叶时旺长田块喷施乙烯利、胺鲜·乙烯利等控制株高。大豆在V2~V3(3个三小叶)、V5(分枝期)、R1(初花期)三个时期,用5%的烯效唑可湿性粉剂25~50 g/667 m2(苗期剂量可小至20 g/667 m2),兑水40~50 kg喷施茎叶实施控旺。

在此期间,4月11日玉米出苗后及时按田间配置的行株距进行匀苗,将过密的苗移栽至苗不足处。5月8日玉米拔节期在追肥时进行1次人工中耕,并铲拔除杂草。大豆于7月26日收获;玉米于8月15日收获。

1.3 样品采集和数据处理

1.3.1样品采集

大豆和玉米均在晴天收获,每个试验小区收获中间1带的玉米和大豆(小区两边的玉米和大豆带不计入试验测定数据范围),采取实割实收方式,分小区大豆、玉米分别收获装袋,籽粒大豆在叶片完全脱落、茎变黄、荚变褐、籽粒呈现椭圆时收获。籽粒玉米在玉米苞叶变黄,籽粒饱满变硬时收获。产量均为出田重量折干(85%)后数据。

1.3.2数据处理

利用Excel2019软件进行数据计算和绘图,用IBM SPSS Statistics25软件进行数据分析和差异显著性检验(Duncan’s test)。在处理中,每667 m2大豆或玉米所占面积=大豆或玉米实际收割面积×2×667 m2/小区面积),大豆(玉米)折合产量=收割实测产量×每667 m2大豆(玉米)所占面积/实际收割面积。

三个处理的玉米实际收割面积均为4.14 m2(0.9 m×4.6 m)。处理1大豆实际收割面积为5.06 m2(1.1 m×4.6 m),每667 m2大豆所占面积为366.67 m2,每667 m2玉米所占面积为300 m2。处理2大豆实际收割面积为6.44 m2(1.4 m×4.6 m),每667 m2大豆所占面积为405.80 m2,每667 m2玉米所占面积为260.87 m2。处理3大豆实际收割面积为7.82 m2(1.7 m×4.6 m),每667 m2大豆所占面积为435.90 m2,每667 m2玉米所占面积为230.77 m2。

2 结果与分析

2.1 不同种植模式对大豆玉米产量的影响

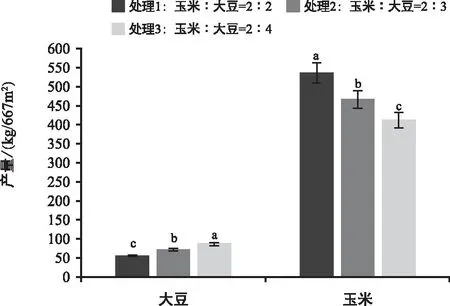

如图1所示,不同种植模式下每667 m2的大豆、玉米产量分别为:处理1大豆54.78 kg,玉米536.23 kg;处理2大豆71.28 kg,玉米466.29 kg;处理3大豆86.02 kg,玉米411.56 kg。大豆产量呈递增趋势,玉米产量呈递减趋势。结果表明,大豆玉米带状复合种植,大豆、玉米产量与其所占面积成正比。

注:图中数据表示为平均值±标准误差(n=3),小写字母表示不同种植模式大豆玉米产量的差异显著(p<0.05)。下同。图1 不同种植模式对大豆玉米产量的影响

2.2 不同种植模式对大豆经济性状、玉米农艺性状和经济性状的影响

2.2.1对大豆经济性状的影响

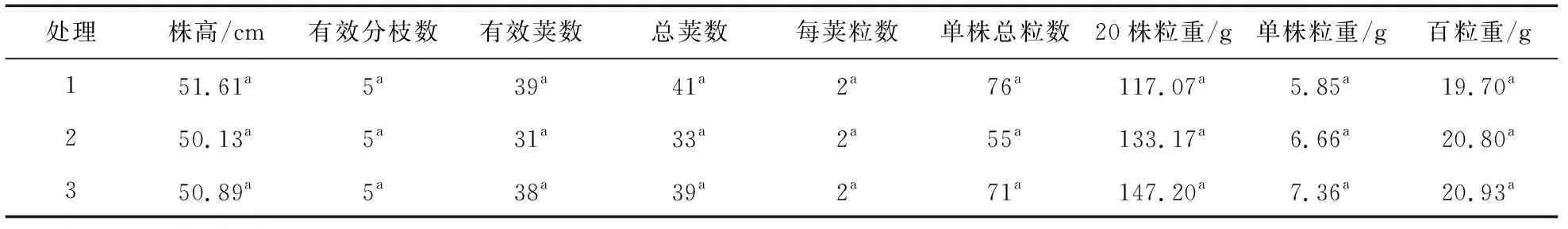

如表2所示,处理1株高51.61 cm,有效荚数39,总荚数41,单株总粒数76,单株粒重5.85 g,20株粒重117.07 g,百粒重19.70 g;处理2株高50.13 cm,有效荚数31,总荚数33,单株总粒数55,单株粒重6.66 g,20株粒重133.17 g,百粒重20.80 g;处理3株高50.89 cm,有效荚数38,总荚数39,单株总粒数71,单株粒重7.36 g,20株粒重147.20 g,百粒重20.93 g。因此,不同种植模式对大豆经济性状的影响差异不显著。

表2 不同种植模式对大豆经济性状的影响

2.2.2对玉米农艺性状和经济性状的影响

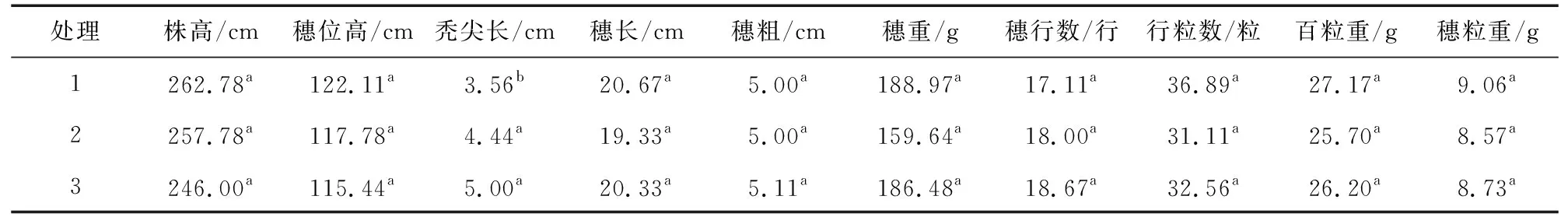

如表3所示,处理1株高262.78 cm,穗位高122.11 cm,穗长20.67 cm,穗粗5.00 cm,穗重188.97 g,秃尖长3.56 cm,穗行数17.11,行粒数36.89,百粒重27.17 g,穗粒重9.06 g;处理2株高257.78 cm,穗位高117.78 cm,穗长19.33 cm,穗重159.64 g,秃尖长4.44 cm,穗行数18.00,行粒数31.11,百粒重25.70 g,穗粒重8.57 g;处理3株高246.00 cm,穗位高115.44 cm,穗长20.33 cm,穗重186.48 g,秃尖长5.00 cm,穗行数18.67,行粒数32.56,百粒重26.20 g,穗粒重8.73 g。除了秃尖长,不同种植模式对玉米农艺性状和经济性状的影响均不显著。

表3 不同种植模式对玉米农艺和经济性状的影响

3 结论与讨论

玉米大豆复合种植是我国西南山区的主要方式,合理的密度搭配能协调玉米、大豆个体与群体矛盾,建立良好的群体结构[15]。玉米大豆间作是一种既能减肥减药、又能固氮减排的绿色种植模式[16]。在保证玉米产量的同时,最大限度地提高大豆产量,是实现玉米大豆复合种植体系群体增产增收的重要措施[17]。

在本次研究中,总共采用了三种复合模式进行种植,分别为2行玉米∶2行大豆种植模式、2行玉米∶3行大豆种植模式、3行玉米∶4行大豆种植模式。

2行玉米∶2行大豆种植模式大豆所占面积为366.67 m2,产量为54.78 kg;玉米所占面积为300 m2,产量为536.23 kg。2行玉米∶3行大豆种植模式下每667 m2大豆所占面积为405.80 m2,产量为71.28 kg;玉米所占面积为260.87 m2,产量为466.29 kg。3行玉米∶4行大豆种植模式大豆所占面积为435.90 m2,产量为86.02 kg;玉米所占面积为230.77 m2,产量为411.56 kg。研究结果表明,大豆、玉米产量与其所占亩面积成正比,不同模式大豆玉米带状复合种植对大豆经济性状、玉米农艺和经济性状的影响差异均不显著。在生产过程中,可根据实际需要选择大豆玉米带状复合种植。

姚云昌等[16]研究表明,大豆玉米间作种植以 3∶2 或 4∶2 条带种植收益最高,效果最佳。在本次试验中,可能没有充分发挥该玉米品种产量潜力,忽略了该品种大豆与玉米种植带的最佳宽度,抑制大豆增产潜力的发挥,导致大豆群体产量低[19],对产量造成一定的影响[14]。