微塑料的主要来源及其检测方法研究进展

薛晓熠 沈之霞

(江苏澄信检验检测认证股份有限公司)

1. 前言

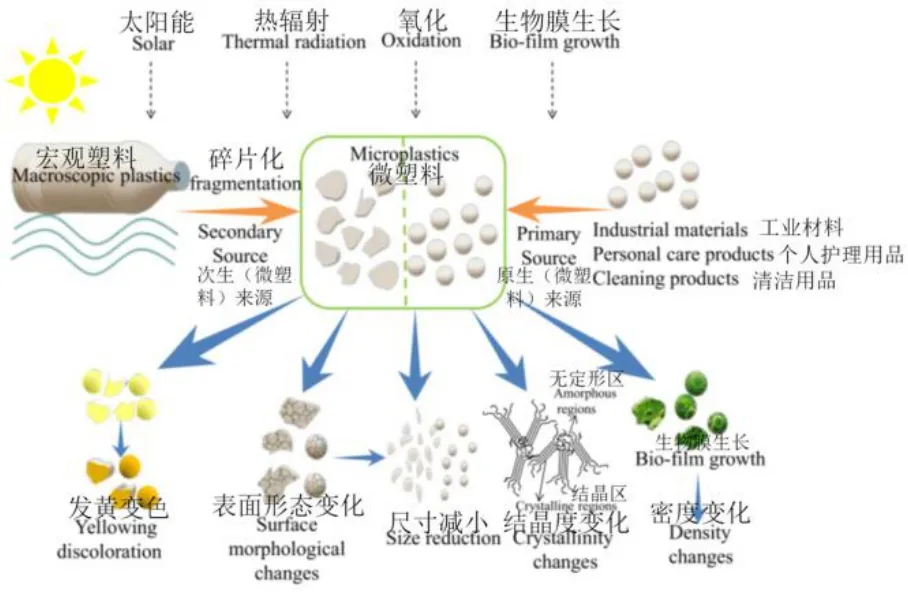

微塑料指粒径不超过5 毫米的不溶性固体塑料颗粒,具有分布广泛、比表面积大、易吸附环境中污染物等特点,因其对生态系统和人类健康有潜在威胁而受到广泛关注。基于微塑料的不同尺寸可对其进行分类:大型微塑料尺寸在1 毫米至5 毫米之间;小型微塑料尺寸在1 微米至1 毫米之间的;纳米塑料的尺寸小于1 微米[1]。微塑料不仅尺寸不同,而且有不同的形貌,如微珠、纤维、碎片、薄膜泡沫颗粒和细丝等[2]。根据其来源,微塑料可分为原生微塑料和次生微塑料[3]。原生微塑料是各行业直接生产或制成的微米级塑料产品,而次生微塑料是由于生物膜的生长、阳光照射和热氧化等对环境中塑料残留物的风化或降解作用,而形成的粒径较小的塑料[4]。此外,原生和次生微塑料的连续的降解作用会改变其特性,如颜色、表面形态、尺寸、结晶度和密度等,如图1 所示[5]。这些变化可能会影响它们的物理化学活动从而对环境和生命形式产生影响[6,7]微塑料不仅存在于土壤、水和空气中,还存在于海洋生物、盐、啤酒和全球瓶装饮用水等[8]。同时,由于微塑料颗粒小、降解能力弱,极易通过摄食等途径在微生物体内累积,可能在人体内组织和身体部位积聚和沉积,并可能改变免疫系统或导致其他一些临床并发症,甚至在人体粪便中也检测到多达9 种不同的微塑料,对人体健康造成了潜在风险[3]。

图1 降解后微塑料特性的改变[5]

2. 微塑料的主要来源与危害

2.1 水生环境中微塑料

在过去的几十年里,由于全球塑料的增加,微塑料和纳米塑料已经成为了一个全球性的挑战。地球上海洋总面积约为3.6×1014m2,约为地球表面积的71%,大量微塑料通过污水处理厂排放、径流、大气沉降等多种途径直接进入水生环境并迅速积累,导致微塑料和纳米塑料污染成为了一个全球性的挑战。

据报道,大约有51 万亿个塑料微粒存在于海洋中,危害着环境和生物群[9]。由于微塑料的量级与许多动物的食物量级相近,低营养级生物会混淆并捕食它们,从而使其存在于食物网中[10]。

随着食物链从低营养级向高营养级传递,这些微塑料有可能出现在人类的餐桌上,最终对人体健康产生的潜在风险。例如,黄色、白色和棕褐色的纤维和薄膜密度低,易漂浮于水面,和浮游动物的猎物颜色相似,被浮游生物摄食的可能性很大,随后通过浮游生物传输到鱼类[11],接着通过海洋食物链成为鱼类的一部分,从而被人类摄入[12],一旦微塑料进入并积聚在生物体内,可能会造成内部划痕和堵塞等机械伤害[13],造成进食器官的堵塞,阻碍进食,或者引起假的饱食感,最终导致生物摄食效率降低、生长缓慢、受伤或者死亡。

同样,从塑料添加剂和单体中浸出的化学物质也能引发内分泌紊乱甚至致癌[13]。在进入生物体后,它们作为污染进入水生生物群,并随后到达水生食物网[14],与水生生物体内的化学物质相结合然后被释放出来,对生物产生复合毒性效应,从而影响生物生殖和发育功能。微塑料也容易吸附附近环境中的其他毒素,因为它们具有微小的尺寸和较大的比表面积[15,16]。

微塑料的吸附行为取决于诸多因素,如:(1)微塑料残留物的性质。橡胶状结构、体积小、表面积大、功能组、极性等[17,18];(2)污染物的性质。有机污染物的极性、重金属和疏水性[19,20],以及(3)水生环境。即盐度、pH 值和溶解有机物等[1,21]。此外,老化的微塑料往往会吸附比原本微塑料更多的毒素[5,22]。

2.2 空气中的微塑料

除了水生环境外,研究表明,空气中也存在微塑料,主要来源于工业生产形成的塑料制品或生产过程中产生的微小塑料、被微塑料污染的灌溉水以及大气沉降等。聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)是大气沉降物中微塑料的主要聚合物成分。

PE 是一种常见的薄膜塑料,因为其密度低,用于塑料袋等材料中。PS 由于其隔热特性,通常应用于包装和制造行业。PP 和PET 通常用于生产聚酯纤维、织物、纺织品、包装材料和可重复使用的产品,由于其合成的纤维具有高弹性、耐磨性和良好的触感,在世界范围被泛使用[23]。在穿着、清洁和干燥过程中,小纤维很容易从衣服和其他纤维产品上撕裂[24],脱落下来,造成空气中的微塑料污染,据报道,一次洗涤可释放约1900 根纤维[25]。此外,工业中合成纺织品的研磨和切割也会产生许多微小的纤维。除了合成纺织品,空气中的微塑料还有其他可能的来源:宏观塑料的降解、垃圾填埋场或焚烧中的废物、工业排放、交通释放的颗粒物和风力运输等。包括纺织品在内的塑料垃圾堆积在垃圾填埋场,一些垃圾在紫外线照射和物理磨损后也会降解成微塑料[24]。此外,没有被完全燃烧的垃圾会向大气中释放大量的微塑料[23]。再者,交通是城市空气中微塑料的另一个来源,繁忙的交通中产生了大量的微塑料,其中来自排放、道路灰尘的重新悬浮以及轮胎和道路磨损的微塑料被排放到空气中[26]。

微塑料由于体积小、密度低,有可能转移到空气中,并且很容易通过风传播[27]。与其他生态系统中的微塑料相比,空气中的微塑性塑料能够直接被持续吸入人体,对健康构成风险。研究证实了微塑料在大气中的普遍存在。因此,人类暴露在空气中的微塑料污染物中。许多人每天在家和办公室呆上几个小时,那里的微塑料污染比室外环境更严重。此外,聚合物行业的儿童和工人可能会受到微塑料污染的严重影响[23]。微塑料通过大气沉降在食品加工或者食用过程中降落至食品表也会造成微塑料污染。

2.3 食品中的微塑料

除了海洋外,淡水系统[28,29]、土壤和沉积物中也存在微塑料堆积[30]。因此,微塑料的全球污染很可能最终通过各种食物链被带回我们的餐桌。因为关于海鲜[31,32]、盐[33]和包装材料[34,35]中的微塑料的含量对人体的影响的研究还不是很深入,故而人们通过食用含有微塑料的食物而受到伤害的程度在很大程度上仍是未知的。除了海鲜外,许多其他以土地为基础的食物中也含有微塑性物质,许多食品原料也有很大的微塑料隐患。此外,食品加工方面,在加工和包装过程中可能会添加微塑料[36],甚至加工制作食品原料的生产部件很多由塑料制成,在生产过程中会因摩擦、撕裂等机械作用以及紫外辐照等产生微塑料从而带入食品中。

食品包装材料方面也存在着的微塑料隐患,例如,有报道称,从茶包中浸出了微米和纳米尺寸的塑料颗粒[35]。值得关注的是,在加工和烹饪生食品的过程中,也可能添加或去除微塑料。通过食物来量化微塑料摄入的最大挑战是原料和熟食中的微塑料浓度的不确定性。食品中的微塑料浓度通常非常低,需要繁琐的预处理步骤来分离微塑料。由于食物的不同,开发微塑料分析的标准化实验方案也很困难。尽管只需要几个简单的步骤就可以将微塑料从相对清洁水溶液(例如,溶解在水中的海盐中的微塑料)提取出来[33,37],但是一些食品基质含有大量的天然聚合物和低聚物,故而很难从中分离出微塑料颗粒[36]。因此,研究人员应该对各种食品的微塑料分析方法进行归纳整理,然后确定需要进一步研究的领域。

3. 微塑料的检测方法

3.1 直接观察法

直接观察法是一种直接用肉眼或者借助显微镜来识别不同表现形式的微塑料的方法,该方法由于操作简单、成本低廉和非化学毒性等优点,最初被大多数研究人员用于研究微塑料的表征。尺寸范围从2 到5 毫米的彩色塑料碎片和树脂颗粒可以用肉眼识别[38],但如果是颜色模糊且尺寸<1 毫米微塑料颗粒则容易被误认成干扰颗粒[39],因此,当人类的视觉作为唯一的检测工具时,在很大程度上,不同实验人员之间的感知差异易造成计数错误[40]。例如,Dekiff 等人研究表明[41],由三名独立观察员用显微镜检测相同的微塑料样本得出了不同结论,需要说明的是,三名检测人员都接受过足够的培训进行显微镜分析。总之,直接观察法虽然是一种简便、快速的方法,但效率较低且错误率高[42]。

3.2 光学和电子显微镜

作为一种广泛使用的表征工具,光学显微镜主要用于研究尺寸约为100 微米或更大的微塑料颗粒[43,44]。微塑料详细的表面纹理和结构信息由光学显微镜的放大图像提供,能够区分微塑粒子以及其他不明确的粒子。尽管通过一般显微镜可识别出100 微米以上的颗粒,但当表征尺寸小于100 微米或一些没有特定形状或颜色的颗粒时,一般的显微镜很难做到观测塑料微粒的表面形貌和尺寸表征,但光学显微镜可以[39],其分辨率高,适合小尺寸塑料颗粒的检测,例如,偏振光学显微镜已成功地应用于有机体的聚乙烯的累积毒性测试[45]。与此同时,扫描电子显微镜(SEM)具有极高的放大率,图像分辨率高达0.1 微米,能够准确区分微塑料和有机干扰颗粒。然而此方法只能得到微塑料的表面形态信息,却无法对微塑料进行定性鉴别,为了获得更全面的信息,可将表面形态表征和元素分析相联动,通过能量色散X 射线光谱(EDS)分析获得样品的元素组成信息。因此,微塑料颗粒的表面形貌和元素组成可由SEM 结合EDS 分析获得。尽管如此,区分微来自塑料添加剂的元素和微塑料表面吸附的碎片的元素仍是困难的,且用SEM-EDS 分析的样品预处理需要大量的时间和精力,SEM-EDS 仪器的使用成本昂贵,导致使用这种测试方法的检测效率不高。因此,这种方法仍建议用于分析特定的塑料颗粒[46]。

3.3 红外光谱

傅立叶变换红外光谱(FTIR)是利用分子的振动能级跃迁吸收的红外光对微塑料进行定性或定量分析的方法,由于其具有无损样品和预处理简单的优点而广泛应用于微塑料的定性检测和成分分析。同时,它还能够提供关于给定聚合物的化学官能团的信息,可用于检测聚合物分子键,因此,聚合物产生的特定光谱可用于区分微塑料颗粒和其他无机或有机颗粒,建立完善且可用的标准聚合物光谱库可有助于微塑料的鉴定。FTIR的衰减全反射(ATR)、透射和反射模式都可应用于微塑料测定分析。对于不透明和较厚的微塑料样品来说,与透射模式相比,反射和ATR 模式不需要任何样品制备过程。

此外,即使微塑料表面很不规则或纹理粗糙,ATR 模式依然能提供可靠和稳定的数据信息。研究表明,如果微塑料在环境中受到风化或污染,则会给监测过程带来困难,在这种情况下,预处理和检测过程变得既费时又繁琐。因此,有必要开发一种测量被高度风化的微塑料的有效方法。

Renner 等人采用ATR-FTIR 来测量在300 个自然风化的微塑料样品,结果表明,与传统方法相比,用这种方法可以将识别准确率从76%提高到96%[47]。哈里森等人称,测量聚乙烯时,反射微傅立叶红外光谱比ATR 红外光谱有更大的误差[48]。然而,ATR 模式仅适用于分析尺寸大于500 微米的微塑料颗粒。为了解决这个问题,Loeder 和Gerdts 用基于焦平面阵列(FPA)的FTIR来检测环境样本中的微塑料,这种技术可以表征尺寸小于20 微米的塑料颗粒[49]。然而,以高分辨率分析样本的整个滤光器表面是耗时的,因此,进一步优化FTIR 光谱对微塑料的鉴定具有极其重要的意义。

3.4 拉曼光谱

除了FTIR,拉曼光谱也可用于检测微塑料。当光束打到目标物质时,由于分子和原子结构不同导致产生不同频率的反向散射光,进而使得不同聚合物产生独特的光谱。拉曼光谱不仅可以识别微塑料,而且提供聚合物的组成信息。拉曼光谱具有空间分辨率高、不受水分干扰的优点,通过拉曼光谱可以获得一些红外光谱无法获得的信息。但是环境样品中颜料、添加剂或污染物的荧光效应会影响拉曼光谱法对样品的测量。此外,测量较小尺寸的颗粒可能导致样品有损坏的风险。Käppler 等人分别使用拉曼光谱和红外光谱分析了从海滩沉积物中提取的尺寸超过500 微米的微塑料颗粒和纤维,他们发现,与拉曼成像相比,FTIR 成像大大低估了微塑料的含量(约35%),尤其是在粒径小于20 微米的情况下[50]。尽管如此,拉曼成像需要花费的检测时间明显比FTIR成像长。当与显微镜结合时,显微-拉曼光谱可以表征尺寸范围为1-10 微米的微塑料[51]。总之,拉曼光谱的深入研究将对微塑料的检测工作产生深远影响,微塑料颗粒的尺寸可由更高分辨率的显微镜快速获得。当拉曼光谱与先进的计算机算法相结合时,可以准确识别聚合物类型。此外,显微-拉曼光谱的发展也是一个重要的研究方向。

3.5 差示扫描量热法和热重分析

与以上这些方法相比,热分析方法测量是主要由聚合物热稳定性决定的物理化学性质的变化为基础的测量手段,也属于微塑料检测的前沿手段之一。其中,差示扫描量热法(DSC)是用于研究聚合物的热性能的热分析技术之一。由于塑料的不同特性,需要参考材料来表征聚合物类型。例如,DSC 可用于确定特定的原生微塑料PE 微珠[52]。热重分析(TGA)可以测量待测样品质量与温度在程序温度下发生的变化,用于研究材料的热稳定性和组成。TGA 与DSC 结合可以表征聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)。然而,由于对于相变中的重叠,DSC 无法识别聚氯乙烯(PVC)、聚酰胺(PA)、聚醚砜(PES)和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)等聚合物[53]。

此外,将DSC 和TGA 与其他分析方法相结合,可更全面准确地分析材料的特性。例如,将DSC 连接到热解气相色谱-质谱(Pyro-GC/MS)中,可以检测样品的质量随温度的变化,从而有效区分不同类型的微塑料,且同时进行定性和定量分析。将TGA 与FTIR 相结合,能得知样品的质量损失且实时观察热解材料的红外信号。此外,这种方法可以识别聚合物,因为特征信号的强度与聚合物的热分解过程有关。TGA 还能与固相萃取(SPE)相结合,再与热解吸/气相色谱-质谱(TDS/GC-MS)联用,成为TGA-SPE-TDS-GCMS,据报道,Dümichen 等人采用该方法对土壤和蚌类样品中的PE、PS、PP 和混合聚合物进行了测定[54]。

3.6 气相色谱-质谱联用仪

Pyro-GC/MS 也是聚合物热分析最常见的方法,已广泛用于聚合物和有机大分子的分析和鉴定。在Pyro-GC/MS 中,聚合物在惰性条件下热解,随后,热解产物在色谱柱上被分离,并通过GC-MS 进行分析并获得图谱[55],然后将生成的谱图与已知聚合物的参考谱图进行比较。这种方法可以提供大块样品或单个微塑料粒子的化学成分,然而,这种方法对样品具有破坏性,并且没有提供关于形状、尺寸和数量的信息。Pyro-GC/MS 技术具有对环境样品中的聚合物进行定量和定性、测量复杂的非均质基质等优点[55]。然而,这种技术只允许分析单个样品颗粒,不适合在复杂环境中分析样品。热分析与其他分析方法(如TGA 和TED)相结合被证明可以测量复杂的环境样品[55]。

4. 结束语

微塑料作为一种新兴的环境污染物,其生态效应已成为全球关注的焦点。目前,由于塑料产品的生产和利用不断增加,全球生态系统受到微塑料的污染,人们担心其对环境和生态系统的潜在影响。目前的研究表明,微塑料可以通过各种方法进行表征,如物理表征(直接观察法、光学和电子显微镜)和化学表征(傅里叶变换红外光谱、拉曼光谱)以及差示扫描量热法和热重分析、气相色谱-质谱联用仪等,本文比较了每种方法以及互相联用的优缺点。

到目前为止,用化学方法分析可能是表征微塑料的最佳选择,因为它们提供了有关化学成分、大小和测试样品数量的信息。为了更系统、全面、深入地了解微塑料在各种环境中的特征和分布,应该不断开发出高效的检测方法,这对于全人类应对全球塑料污染至关重要。