论中国近现代服饰史研究材料与选题

蒋婉仪

上海戏剧学院 舞台美术系,上海 200040

近现代服饰是中国服饰的重要组成部分。所谓近现代,是指从晚清时的1840年起到1949年新中国成立的这一时间范围。在这段时间内中国服饰发生了天翻地覆的改变,完成了从传统中式着装到西方新式着装的巨大转变。这一时期的服饰史研究已经取得了较为瞩目的成绩,但研究者注意力多集中于断代史研究或某种热门服装款式的专门史研究,与近现代服饰历史本身相比现代研究成果仍较匮乏。

学人研究史学最重要的是学会发现材料、使用材料,并从材料中发现问题、寻找答案。因此文章就近现代中国服饰史学的研究材料与选题展开讨论,对近现代中国服饰史学研究材料进行细化的分析与梳理,对前人研究成果以及研究经验进行总结,并提出一些拙见。

一、近现代服饰史学研究材料综述

近现代文献史料浩如烟海,研究资料的总量大大超过了历代的总和,其中近现代时期服饰史的研究材料有类型多、数量大的特点。目前已有一些学者对近现代时期的相关文献进行了分析研究,主要是从纺织史[1]、服装史[2]领域出发,也有部分研究对近现代服饰史文献作出了较为详细的分析归纳[3]。本文以三重证据法为基础[4],对近现代服饰史的三类研究材料,也即文、图、物进行分析[5],对这三类研究材料进行全面调查,了解各类材料的多寡、分布和特点。

在查阅、整理近现代服饰的相关研究材料过程中发现:图像资料集中于当时的电影、摄影作品、画报附图、绘画作品、广告图像之中;文字资料集中于当时的报纸、杂志、书籍、档案内;现存实物保存于博物馆或被民间收藏。众多的研究材料为研究者提供了一个较为丰富的研究环境,现整理综述如下。

(一) 图像资料

近现代服饰的相关图像资料主要集中于当时的电影作品、摄影图片、画报配图、绘画作品、广告图像等之中,图像内容直接反映出近现代时期民众的穿衣习惯、服饰风格、服饰样式等信息。这里需要特别注意的是人工智能(AI)里程碑式的发展,AI已经可以合成非常逼真的图像作品,研究者在收集图像材料时需要确定图像来源,以免误用材料。

1.摄影作品

清末时,西方摄影技术传入我国,留下了大量珍贵的图像资料,最早的是法国摄影师进入中国后拍摄的大量有关社会事件、风景民俗以及人物形象的照片。以晚清宫廷为例,西方摄影师记录了大量宫廷人员的影像,包括慈禧太后、末代皇帝溥仪、末代皇后婉容等历史人物的照片,从中清晰地反映出晚清最上层阶级的服饰信息。而进入民国之后,摄影技术更为普及,上海、北京、广州等大城市陆续开设了照相馆,中国人民开始用照片来纪念生活中的特别事件。近现代时期的民众留影清楚地反映出城市中上阶层、各年龄层民众的服饰风格,需要注意的是民众在照相馆的留影多是精心装扮的呈现,不具有普遍性代表意义。同时期也有部分外国摄影师走遍中国各地采风,记录了民众日常的服饰习惯,部分结集出版的近现代照片图册及相关服饰信息见表1。

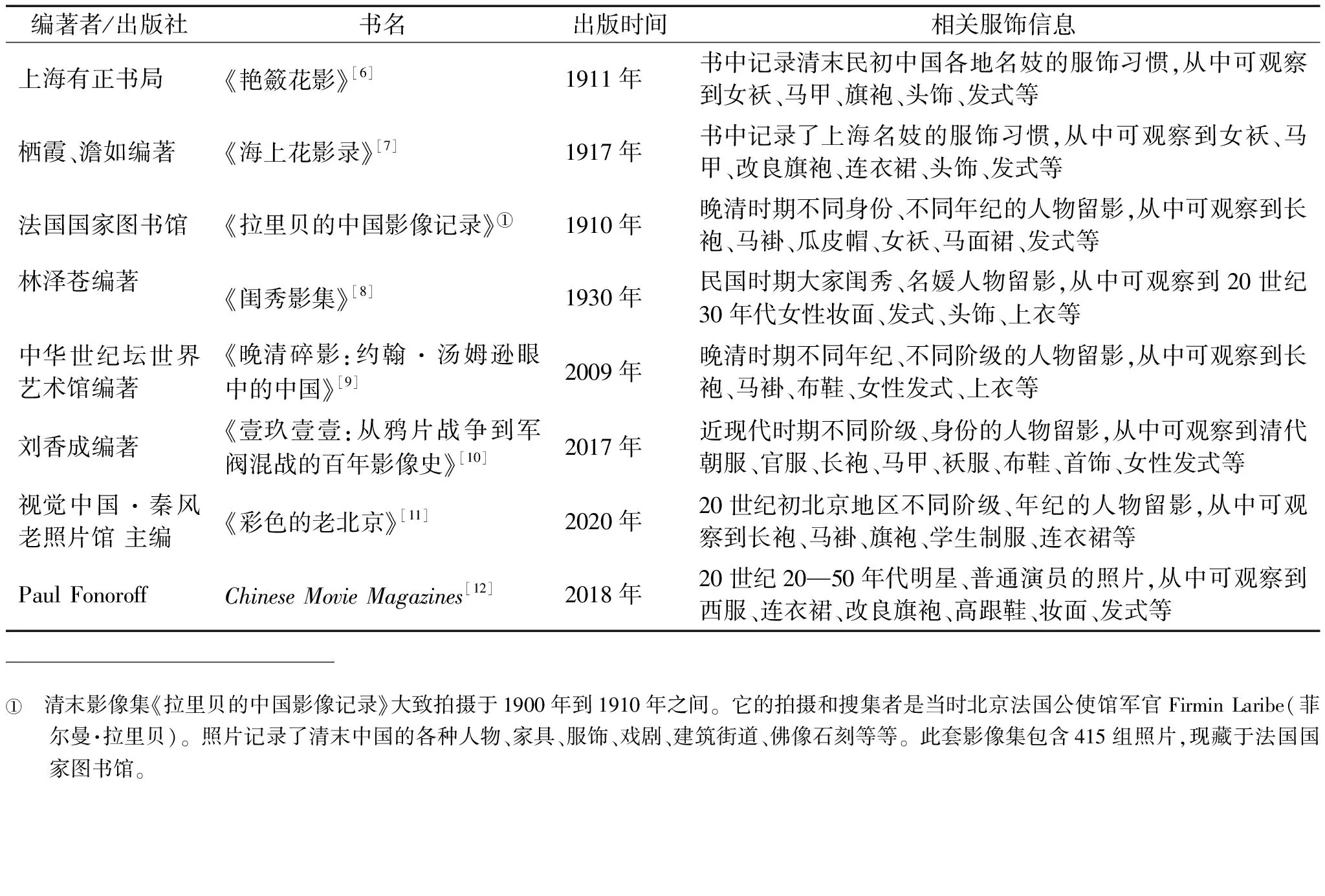

表1 部分近现代摄影集及相关服饰信息

2.杂志

近现代时期的杂志属于定期出版物,这类出版物为研究近现代时期的服饰提供了丰富的图像资料。杂志内容包罗万象,图文并茂,一般为书册形式,大都有封面、封底,还有导读性的文章目录[13]。根据内容不同,这类图像资料可细分为人物留影、美术作品、服装实物照片等。

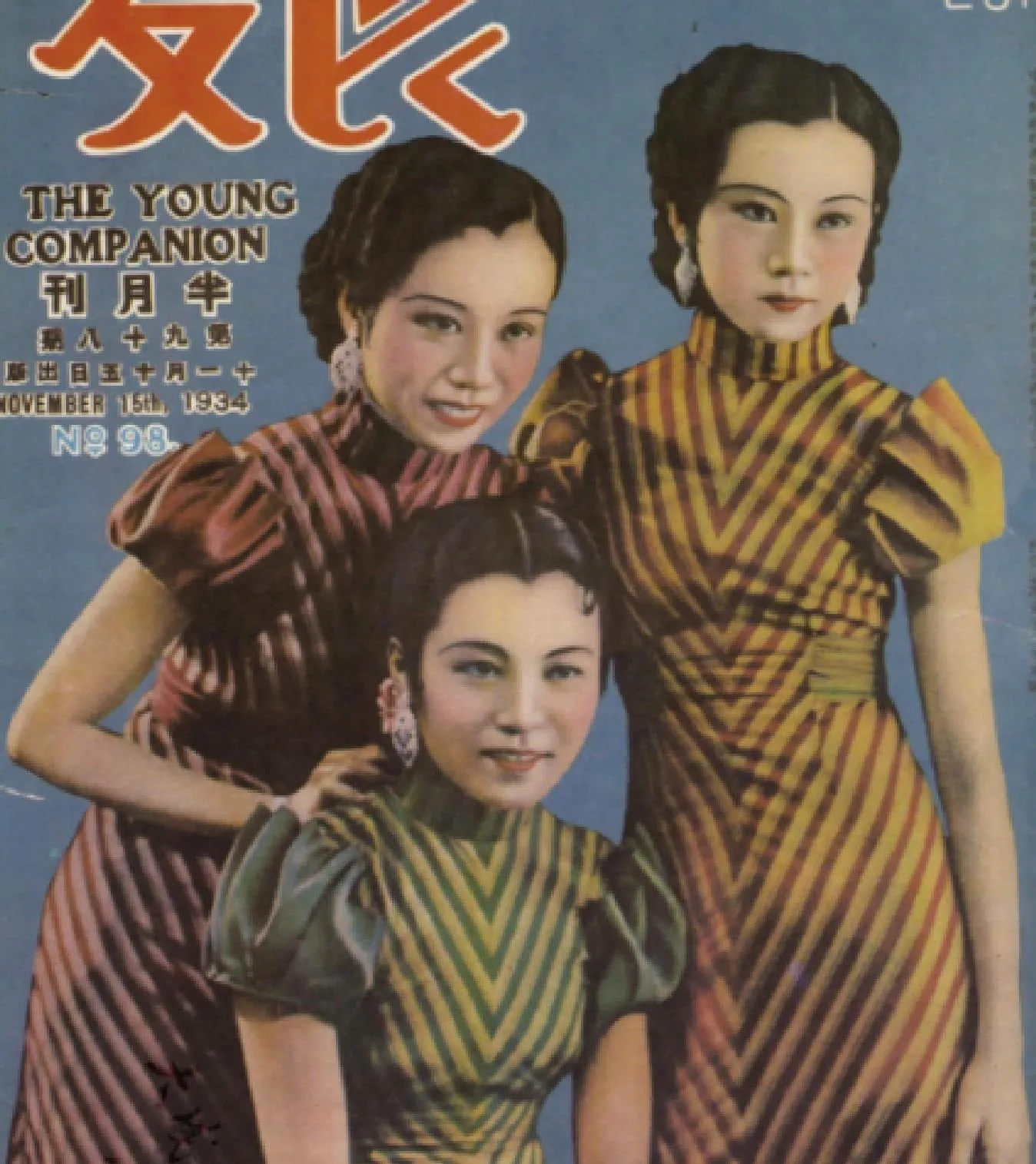

以人物留影类图像资料为主的杂志数量最多,其中包括《良友》《玲珑》《电影月报》《三六九画报》《妇人画报》《上海画报》《北洋画报》《紫罗兰》等。这类杂志所载内容广泛,涉及各方信息,从其刊登的图片可大致了解民国时期的服饰样式。以《良友》为例,此刊物封面除特殊时期外,均为民国时尚女性留影(图1),还设有《妇女界》《美容术》《名媛》《戏剧界》等栏目。

图1 1934年第98期《良友》封面

近现代杂志中可用于服装史学术研究的美术作品数量相对较少,这类图像资料主要包括文章说明附图、广告插画、服装设计图等,如图2所示。文章说明附图有胡亚光在《文化艺术月刊》上发表的《妇女装束之进化——马甲的改良》[14],剑尘在《电影月报》上发表的《化妆术》[15]等;广告插画主要来自近现代各类服饰及化妆品广告,譬如阴丹士林蓝布、双妹雪花膏的广告等;服装设计图主要是叶浅予、方雪鸪等人发表的新装设计图,譬如叶浅予在《玲珑》发表的《妇女新装》[16]设计图,方雪鸪在《妇人画报》发表的《春大衣的新设计》[17]设计图。

图2 春季新装两种[18]

近现代部分杂志上还刊登服装裁剪、编织方法,并随文附上了当时的服装实物照片以及裁剪图。譬如杂志《方舟》《家庭(上海1937)》《立言画刊》刊登了大量毛衣实物照片及编织手法。

3.电影类图像

近现代中国电影直观地展示出当时人民的生活习惯、价值取向、审美偏好,其中有大量以现实题材为背景的电影,从中可直接地观察到近现代时期的服饰信息,如图3所示。如以社会批判、家庭伦理为主题的电影《好哥哥》《苦儿弱女》《小情人》《盲孤女》等,这类电影总的来说反映出当时中国普通市民阶层的服饰习惯;以都市生活为主题的爱情电影《野草闲花》《恋爱与义务》《都市风光》《一剪梅》等,这类电影可大致反映出城市小资产阶级的服饰风格;数目众多的故事剧情片,其可反映出当时社会各年龄层及阶级的服饰信息。具体信息详见表2。除以上举的例子外,近现代时期还有各类丰富的电影类型,从中可大致窥探出当时各阶级的服饰风格。

图3 《三个摩登女郎》剧照

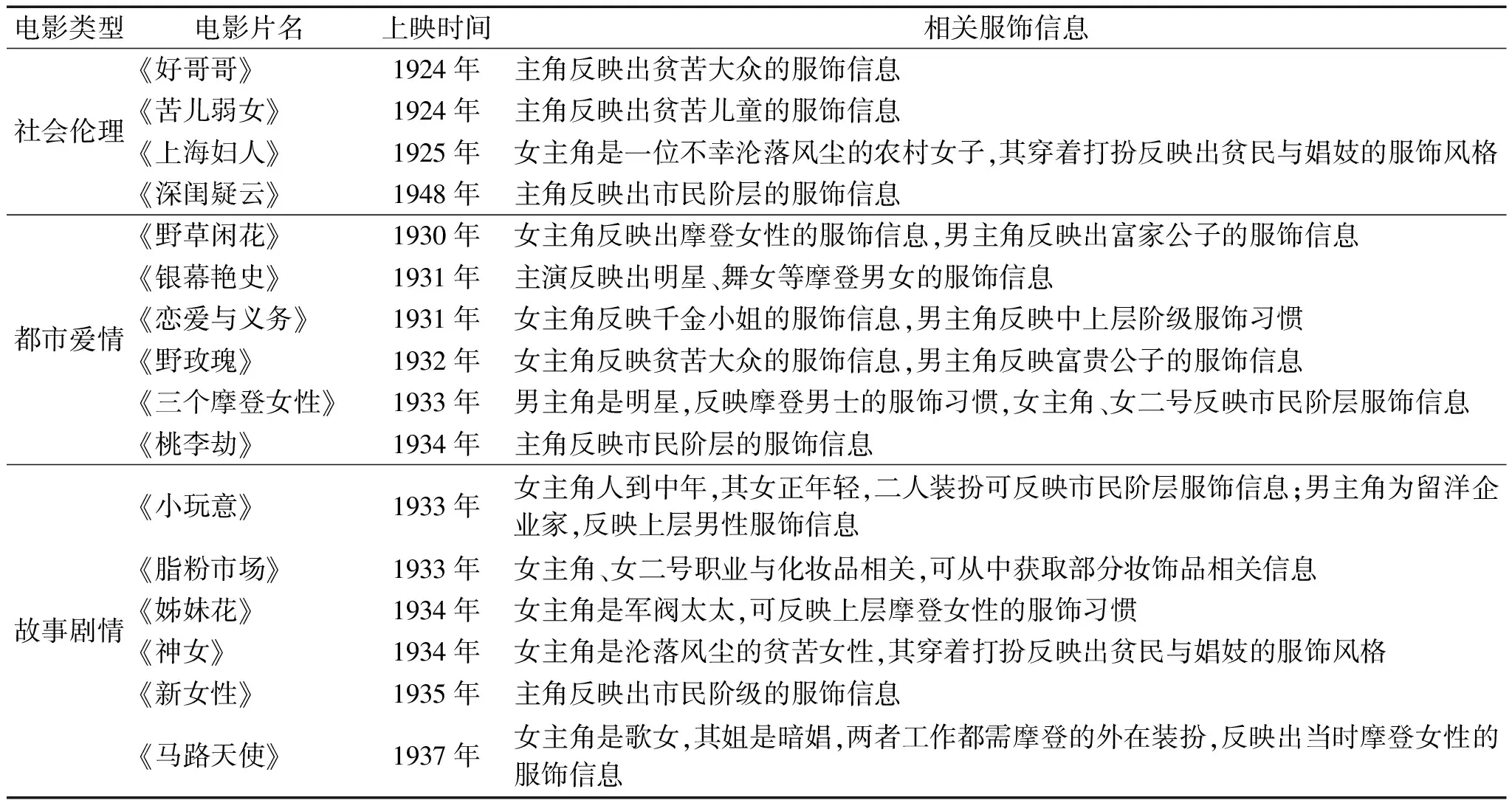

表2 部分近现代电影类图像资料及相关服饰信息

4.月份牌

再就是近现代时期风行一时的月份牌。月份牌是商家通过美术画来宣传产品的手段,当时月份牌中的女性形象多取材于现实生活中民众们向往追求的女性形象。进入民国后更有一大批月份牌大家,其中以郑曼陀、谢之光、杭稚英等最为知名[19]。他们创作出许多优秀的月份牌作品,将作品或刊登于画报,或装订成册进行发表。彩色的月份牌可清晰地展示出当时流行的时装、配饰、首饰、妆容等。需要注意的是月份牌上的图片属于美术作品,带有创作者的主观意愿,并不能完全作为学术研究的参照。

(二) 文字资料

近现代时期的文字资料数量居各类材料之首,面对如此庞杂的资料,笔者整理时难免有所疏漏,只能是尽力将涉及近现代服饰的资料分门别类地整理出来,努力做到把握整体,避免割裂和任意拼凑。

1.报纸杂志

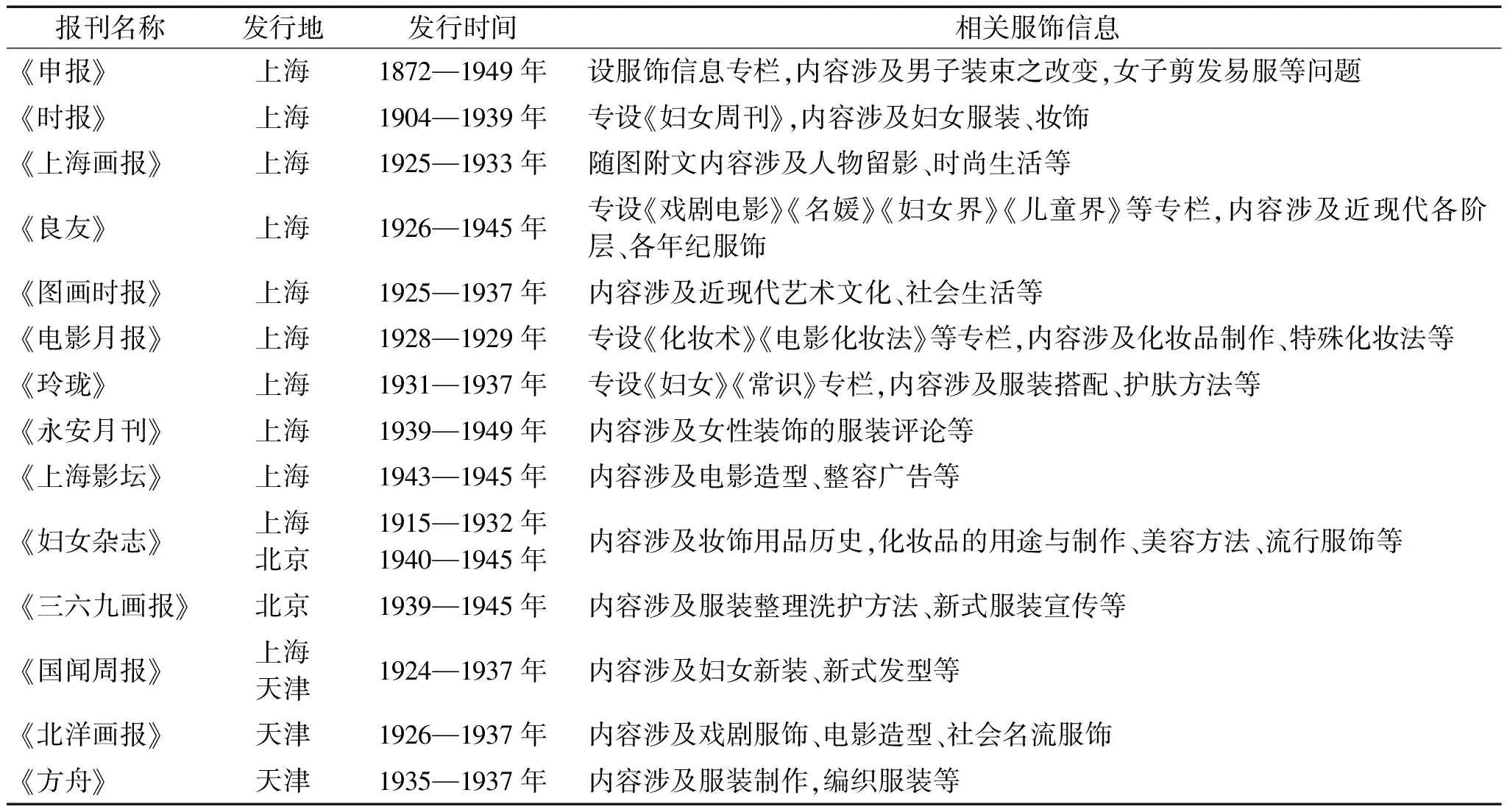

报刊为近现代史料的一大主要类别,其数量极为庞大。据统计,自1815年中国的近代报刊创办以来,至1911年,在中国和海外共出版中文报刊1 753种,在中国出版的外文报刊有136种[20]。除上文提到的图像资料外,报纸杂志中还有大量与服饰相关的文字资料。东华大学出版社的吴川灵已对近现代时期出版的专注于服饰的报纸杂志作出了详细的分析论述[3],在此笔者主要论述综合类报纸杂志中出现的服饰信息。譬如《申报》多次刊登谈论装束问题的文章,有《装束的反复》(《申报》1928 年 2 月 5 日),《解放束胸后之装束问题》(《申报》1928 年 10 月 1 日),《新装五年来之一回顾》(《申报》1931 年 1 月 11 日)等。如《妇女杂志》也刊登了大量关于化妆方法与化妆品制作方法的文章,有《化妆品制造法略说》(《妇女杂志》1915年第1卷第1期),《镜台小志》(《妇女杂志》1915年第1卷第10期),《美容谈》(《妇女杂志》1918年第4卷第6期)等。又如《图画时报》连续多期刊登了有关上海妇女新装的短文。近现代时期部分报刊信息及相关服饰信息见表3。

2.书籍

近现代时期已然出版了大量服饰研究方向的专业性书籍,并且这一时期出版的部分其他方向的书籍也包含了近现代服饰的相关信息。

近现代专业性书籍内容涉及服装历史、服装制造、化妆品制造、首饰制造等多个方向。例如:服装制造方面,中华书局在1936年出版的《裁缝大要》详细记载了近现代时期各类服装款式的裁剪方法及裁剪工具;良友编结社于1941年出版了专著《时装专刊:秋萍毛线刺绣编织法》,该部作品对近代编织大师冯秋萍的经典编织服装作品进行了详细的记录和针法的讲解;在化妆品制造方面,恽季英先生主编出版于 1927 年的《香妆品制造大全》,详细记载了民国时期常用的香品和化妆品的制作方法;1936 年酒见恒太郎(日)等著、黄开绳等译的《最新化学工业大全·九》中的《香料与香妆品》部分,涉及各类天然、人工香料的概述及香妆品分类的分析研究。又如在化妆器具方面,杨荫深编著的《器用杂物》中有近现代常用的镜鉴、梳篦的记载。再如妆饰品类商业店铺信息,1922 年出版的《上海商业名录》记载了当时化妆品、皂、碱、梳篦等与妆饰相关的商业品牌及店铺地址。

表3 部分近现代报刊信息及相关服饰信息

还有一些近现代出版的书籍中包含对当时服饰的描述,记载近现代人物的穿衣打扮、妆容首饰,这类书籍中对服饰的描述具有一定参考度,需研究者注意对比分析研究。较为知名的有徐珂的《清稗类钞》,金易、沈义羚的《宫女谈往录》,韩邦庆的《海上花列传》,以及张爱玲的小说及散文。

3.档案

档案是未经二次加工的原始记录,是研究近现代历史的重要资料。近现代时期档案繁多,其中涉及服饰相关信息的档案也不在少数,相关档案内容涉及民国国民服制、各国机构制服形制、政府对男女发型相关要求等。各地档案馆还保存了当地商业市场相关档案,以上海档案馆为例,其中保存了大量近现代时期上海服装行业、化妆行业、美发行业、首饰行业的档案信息,涉及行业成员、项目收费、门店地址、行业规定、员工待遇等各方面内容,例如《上海市时装商业同业公会历史沿革》《上海市时装商业同业公会章程草案》《上海市西服商业同业公会会员申请给领证书证章表》《上海市理发业职业工会理监事及会员名册》等。

各地档案馆收藏的档案基本上均有涉及服饰制作、服饰行业的相关内容,研究近现代某地区服饰情况,可去其省市档案馆收集一手材料。

4.地方志

中国地方志起源早、持续久、类型全、数量多,据《中国地方志联合目录》的统计,保存至今的宋朝至民国时期的方志就有8 264 种[21],单近现代时期的地方志数量就非常庞大,各地区地方志记载了大量有关当地风土人情、文化艺术、社会生活的信息,是研究近现代时期某地流行服饰、偏远地区地方服饰、少数民族服饰的必要资料。例如《近代嘉兴民间女性劳作服饰形态及成因研究》一文参考了《嘉兴市志》,《近代徽州民间服饰图案艺术风格与审美取向》一文参考了《新安志》《徽州府志卷二风俗》,《基于地方志的近代徐淮民间服饰研究》一文参考了《徐州市郊区志》《睢宁县志》《铜山县志》《淮阴市志》等地方志。

(三) 实物材料

相较于其他时代的研究,近现代服饰研究最大的特点在于其有着非常丰富的实物,便于研究者直接接触到服装的材质、结构、制作手法。

1.博物馆

近现代服饰实物存世量较大,主要收藏于各地博物馆和文化机构。藏品以近现代时期女性服饰为主,一般还包括女性服装辅料、鞋帽、花边,男性长袍,儿童服装,以及近现代各类缝纫工具等。

各大博物馆收藏的近现代服饰品类有所区别,北京故宫博物馆馆藏偏向于晚清皇家服饰,上海纺织博物馆馆藏偏向于民国时期上海各类时尚服饰,北京服装学院民族服饰博物馆偏向于收藏各民族男女服饰,中国丝绸博物馆馆藏偏向于近现代丝绸制的服饰品,宁波十里红妆博物馆的馆藏包括了晚清时期富家小姐的婚俗用品。除以上列举的博物馆之外,国内还有其他相关博物馆收藏近现代服饰品,此处不再一一列举。

2.个人收藏

由于近现代服饰传世实物较多,价格适中,部分藏品由民间个人收藏家收藏,相关研究者若需寻找一手历史实物材料,可通过互联网寻找愿意分享的个人收藏家。收藏人员主要包括相关学科学者、服饰文化行业从业者、影视戏剧行业从业者、古代服饰爱好者等人群。

(四) 外文资料

近现代服饰史学研究的又一特点在于有较为丰富的外文资料。以英文资料为例,瓦莱里·加勒特撰写的《中国服装:从清朝到当下》(ChineseDress:FromtheQingDynastytothePresentDayby Valery M. Garrett),这本书以图片为主,介绍了从清朝到现代的中国服装;她还写过一本《中国服装:图解指南》(ChineseClothing:AnIllustratedGuide),该书是关于中国传统服装的综合介绍,其中也包括了近现代时期的服装和饰品;还有安东尼娅·芬南的《变化中的中国服装:时尚、历史、民族》(ChangingClothesinChina:Fashion,History,Nationby Antonia Finnane),贝弗莉·杰克逊的《上海时装女郎》(ShanghaiGirlGetsAllDressedUpby Beverley Jackson)等。

以上英文资料或多或少涉及了中国近现代时期服饰,其中内容为当下的研究者提供了国内较为少见的研究资料。

二、近现代服饰史学研究材料的解读与运用

通过前文对近现代服饰史学研究资料与实物的介绍,可以得知近现代服饰研究材料非常丰富,各类材料有着不同的优缺点,因此如何解读材料、运用材料是非常值得研究者关注的问题。

(一) 辨别材料真伪

服饰史研究所采用史料的可信度是一大问题。中国科学院的刘中玉先生指出中国服饰史研究的集大成者沈从文先生在他的《中国古代服饰研究》中形成了实物、图像、文献三结合的方法论和以唯物主义为指导的形象史观[22]。近现代服饰史学研究可以以此方法为基础。另外,还需特别注意的是近现代服饰史研究材料的数量是中国古代服饰史研究材料的成百上千倍,因此更需要注意辨别各类研究材料的真伪。尤其是针对近现代时期极为丰富的图像资料与实物,如何辨别其真伪是近现代服饰史学研究者的重点问题。笔者就此给出三点建议,便于研究者参考讨论。

其一,在研究时,需做到图像资料互相分析印证;研究者可利用近现代图像资料丰富这一特点,将各种不同图像资料进行印证核实,避免以偏概全,被某种艺术创作类图像资料误导。其二,需做到图文资料互相分析印证。研究者尽量选择带有文字说明的图像资料,结合文字来分析图像,以免读图时断章取义。其三,面对实物时,也不可直接采信;市面上的近现代服饰实物中后来仿造的很多,而且其中有一些是近现代时期专门用于影视和戏曲表演的服饰。研究者需多加辨别,使用材料时需将图文物三类材料进行互相的分析印证,确保研究材料的真实性。

(二) 明确材料权重

史学研究的学科不同,对史料的需求也不相同,文学领域研究者重视文字资料,艺术领域研究者重视图像资料,文物考古领域研究者重视实物。就服饰史论的研究而言,不同的研究方向,各类材料的重要程度也不相同,研究者应根据自身情况精准把握各类材料的权重。

以近现代服饰色彩方向的研究而言,因实物的色彩会因受到时间以及保存方式的影响而发生改变,所以应把图像资料放在首位,以实物、文字资料为辅。又如服装版型方向的研究,依靠现存实物才可直接观察到服装的版型结构,应将实物视为最重要的材料,以图像及文字资料为辅。再如化妆品复原制作方向的研究,通过图像和实物资料仅可得知其制作结果,只有依靠文字资料才能了解到制作的方法与过程。

因此,近现代服饰史的研究者应当以三重证据法为基础,先明晰材料的真伪,再依据个人研究方向明确各类研究材料的权重。

(三) 关注同时代其他学科材料

近现代服饰史学虽然是较为小众的学科,但由于影响服饰发展的因素较多,研究者也需关注同时代其他学科。面对近现代浩如烟海的史料,以及出于分科治学的习惯,当下研究者做研究时难免有管中窥豹之失。然史学研究是一门综合性很强的学科,为避免研究的孤立性、片面性,研究者不可仅将目光局限于单一学科的研究材料,应做到将各类可用研究材料融会贯通。

服饰的历史发展受政治、经济、社会、文化的影响,做研究时需把握史事之间存在普遍联系的原则,不被后人制定的学科框架所限制。例如男性剪辫,其发型习惯的彻底转变是受清朝政府倒台、民国新政府成立的影响;又如近现代时期上海女性服饰风格的形成与当地发达的经济环境有着密不可分的联系;再如近现代女性解放了双脚和乳房,这与西方文化的传入有着明显的关系。这类例子细数还有很多,在此不再列举。

三、近现代服饰史学的选题角度

(一) 历史学角度

从历史学角度研究一般分为断代史研究与专门史研究。近现代服饰的断代史是指以历史文献、存世实物作为基础研究材料,对近现代这一时期内的服饰历史进行分析与研究,重点考证近现代时期服装的款式、面料、色彩、工艺、结构、图案等,还包括相关佩饰、妆容、首饰等方面。相关研究成果有袁仄、胡月的《百年衣裳》,卞向阳的《百年时尚——海派时装变迁》,包铭新的《近代中国女装实录》,刘若琳的《中国传统服装的嬗变:民国服装》等。

近现代服饰的专门史研究是以某一服饰类别或是某种服饰产业、某类设计师风格等作为研究对象的专项研究。相关研究成果有张竞琼、林舒琴的《中国近代服装行业研究》,陈万丰主编的《中国红帮裁缝发展史·上海卷》,刘瑜、邵旻的《旗袍图案》等。除此之外还可将研究兴趣聚焦于服饰相关产业,比如服饰广告历史、首饰行业历史、妆饰风格历史、戏服历史等。

(二) 服装学角度

从服装专业角度出发研究近现代服饰是指从服装设计、服装工程、服装美学等角度结合近现代服饰史的研究成果对近现代服饰进行理论上的分析与总结[23]。

基于服装设计角度的研究成果有颜文溢、许旭兵的《民国旗袍的文化耦合及时尚设计》,王志成的《“儿童本位”视阈下民国儿童连体服设计解析》,丛天柱、任敏的《民国女性生活方式视野下的筒裙设计解析》,赵青、林舒琴的《方雪鸪的服装设计风格研究》等。这类研究主要是对近现代时期某类服装进行设计分析,或是对某位设计师的设计风格进行分析。

基于服装工程学角度的研究成果有常青、刘元风的《从民国报刊探究近代旗袍造型与结构流变特征》,李迎军的《民国旗袍造型的“领袖观”》,朱玲敏、赵明的《中国传统盘扣造型结构的演变》等。这一方向的研究是对近现代某类服装的结构、工艺进行分析研究。

基于服装美学角度出发的研究成果有郭东的《中山装的审美价值取向与审美特征》,朱琰的《从民国初期女性服饰的艺术风格演变看审美观念的转型》,范滢的《从民国时装人物粉彩瓷画解析海派摩登女性服饰审美风尚》等。这几项研究是从审美角度分析近现代服饰的风格。

除此之外还可以从服装营销学、服装心理学、服装经济学等各个角度进行分析研究,在此不一一赘述。

(三) 实践型研究

近年来随着服饰史学理论研究的完善与科技的进步,出现了一些新的选题方向。服饰史学的实践型研究主要是以学术研究成果为依托、借助科技手段,将史学研究与实践紧密结合起来,不仅试图还原历史服饰,而且致力于将其发展应用。

近年来各大服装院校开始重视服饰历史的实践型复原研究。以北京服装学院为例,北京服装学院教师团队与国家博物馆合作,历时2年完成了15尊超写实古代人物雕塑及相关服饰复原。研究团队运用了多种数字化手段,先后进行了人物设计、矩阵数控技术扫描、数字雕塑建型深化、泥塑深化塑造、影视特效深化制作、影视特效化妆等项工作,高质量完成了创作任务,满足了不同观众多层次的欣赏要求,具有较高的收藏、展示和艺术价值。[24]此外,还有上海戏剧学院的李芽教授复原了32种古方化妆品并与陈诗宇一起出版了《中国妆容之美》,书中展示了29组古代真实妆容的复原图,再现了中国历代女性妆容之美。但以上研究多是对于古代服饰和妆饰进行复原研究,目前近现代服饰的复原还处于起步阶段。

除复原外,实践型研究还包括了服饰的应用研究。近年各大院校服装专业越来越重视应用型方向研究生的培养,相关研究论文层出不穷。万方学位论文数据平台收录了49篇相关学位论文,主要学位授予单位有北京服装学院、东华大学、苏州大学、浙江理工大学等。近现代服饰的应用研究已逐步形成规模,市面上也开始出现了以新中式风格为主要卖点的服装品牌。

四、结语

近现代时期在社会迅速发展的同时,服饰领域也出现了空前繁荣的景象。该时期服饰的研究材料丰富,可供研究的内容也多,为研究者提供了更加广阔的空间。图像资料、文字资料、实物构成了中国近现代服饰史学的基本研究材料。在研究开展前,研究者应对各类材料进行分析处理,将三类材料互相印证分析,以此提高材料的可信任度,并按照自己的选题方向明确材料权重。同时也需要关注同时期其他学科研究材料,避免得出狭隘、错误的结论。同时,对近现代服饰史学的研究选题研究者不应只局限于服饰的历史发展演变研究,需要去挖掘近现代服饰研究的深度,去拓宽近现代服饰研究的广度,探索前人未深入的研究领域,并将研究结论进行复原展示或应用于当下的服装市场。