日本国立科研机构职能变迁分析

朱相丽 王 溯 董 瑜,2

(1.中国科学院文献情报中心,北京 100190;2.中国科学院大学经济与管理学院信息资源管理系,北京 100190)

二战后,得益于冷战时期美国的扶持与帮助等原因,日本科技水平突飞猛进发展,迅速振兴崛起成为世界第二大经济体,并成功跻身世界科技强国之列。国立科研机构作为日本科技水平的代表,是日本实现科技目标的重要战略性科技力量,也是国家创新体系的主要力量。国立科研机构在日本经济社会发展的不同阶段,都发挥了重要的作用;很大原因在于其职能定位紧随日本经济社会发展需求不断进行调整。本文从历史发展的视角梳理日本国立科研机构职能的变迁,剖析其职能变迁的动因,总结其管理机制的特点与规律,以期对我国国立科研机构的改革以及发展战略性科技力量提供参考。

1 日本国立科研机构职能的发展变迁

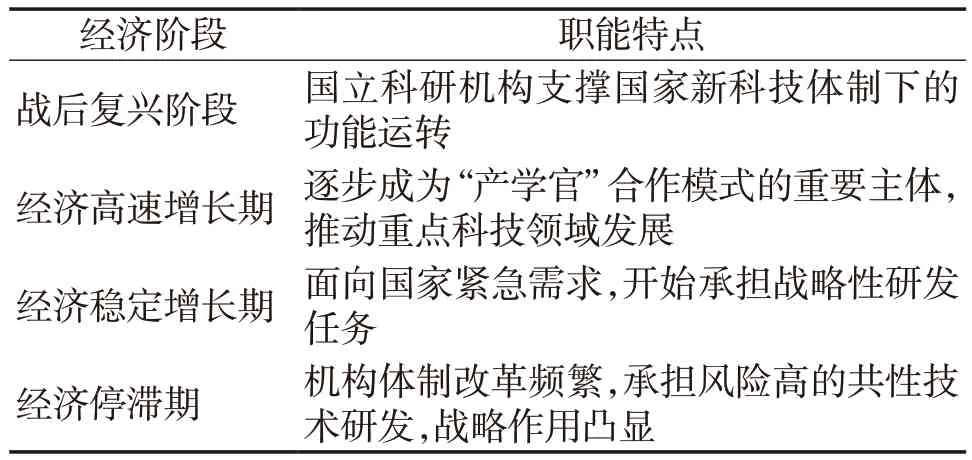

国立科研机构,又称“国家科研机构”,是国家建立并资助的,体现国家意志,有组织、规模化地开展科研活动的各类科研机构,是国家战略科技力量的重要组成部分[1]。日本国立科研机构职能紧随社会发展需求的变化而调整,依据社会经济发展情况大致分为4个阶段,每个经济阶段体现出不同的职能特点(表1)。

表1 日本不同经济阶段国立科研机构的职能特点Tab.1 Functional Characteristics of National Research Institutions in Japan at Different Economic Stages

1.1 战后复兴阶段

二战结束后,在美国主导下日本成立了不少政府研究机构,同时推行民主化改革,成立了日本学术会议、科学技术行政协议会等科技方面的民主咨询和审议机构。之后,日本又出台了一系列法令,以设置各种科技管理和研究机构,如1948年8月制定《工业技术厅设置法》,成立了新的工业技术厅,并管理通产省所属的13个试验机构;1956年5月设置了科学技术厅作为日本科技管理的最高行政机构[2]。在构筑新科技体制的过程中,解散、改组、成立了一批政府研究所,根据其领域分别附属于各政府省厅,服务各自具体需要。如1948年解散、改组理化学研究所后为公司,1956年和1958年又分别两次对其进行解散和改组,并最终将之定位为特定国立研究法人[3]。

在战后复兴阶段,国立科研机构作为政府干预的重要手段,为日本经济的高速发展做出了重要贡献。但这个时期的日本处于战后重建期,国家的核心目标是恢复工业生产,因而这些研究所大多是类似明治初期的完备国家体制、满足基本国家管理需求的机构,如气象研究所(1946年)、预防卫生研究所(1947年)、消防研究所(1948年)、运输技术研究所(1950年)等。这一期间,国立科研机构作为中央各省厅管辖的研究机构获得全面发展,各省厅对所管辖的科研部门和科研项目也制定了一套严格的管理程序。

1.2 经济高速增长期

1955—1970年日本政府采取各种产业政策,促进经济高速发展。相关政策包括针对合成纤维、石油、机械、电子、航空等产业领域的扶植政策以及针对中小型企业的支持政策等。由此,日本逐渐形成了以企业为主体、以技术引进和吸收为核心特征的创新体系。相对而言,国立科研机构在国家创新体系中更多地处于服务企业的从属地位[4]。1966年,通产省还专门制定了“大型工业技术研究开发制度”(即“大项目”制度),由国家拨付所需资金,推动国立科研机构和大学、产业界共同协作研发[5]。在该体制下,国立科研机构作为初具雏形的“产学官”合作模式中的重要一员,参与国家的重点综合性研究项目。

虽然国立科研机构在产业技术领域更多地是以服务企业为主要功能,但在一些市场机制下相对投资不足的原子能、空间、海洋开发等前沿领域中,国立科研机构扮演了更重要的角色。例如,1963年,原子能研究所的核动力试验反应堆成功进行了首次发电;1970年东京大学鹿儿岛宇宙空间观测所发射了L火箭,同年,东京大学航空宇宙所人造地球卫星“大隅号”发射成功[6];1971年以后海洋科学中心承担了深海潜水调查船的研发等[7]。

在“贸易立国”的国策下,日本科技在此阶段仍然以企业的产业技术研发为重心。但相较于战后重建期,国立科研机构的作用已经从主要支持国家管理扩展到对企业提供相关支持,并在一些特定的前沿领域中发挥更大的作用。

1.3 经济稳定增长期

20世纪70年代,由于产业长期以重化工业为主导,日本开始面临越来越严重的产业污染问题。1973年第一次石油危机爆发,沉重地打击了日本高能耗的产业和经济。同时,美日贸易摩擦日趋加剧。在该阶段,日本提出了“技术立国”战略,以环保、能源等领域作为切入点,并开始着重在高精尖领域加大研发力度,以提高自主创新能力。这些调整使得日本在1970—1989年的20年间,实现了经济年均增长率4.8%,其中1.5%靠技术进步实现,占经济增幅的31.3%[8]。

此期间,日本不断成立新的国立科研机构以适应新的重点领域研究需要,比如成立高能物理研究所(1971年)、宇宙开发事业团筑波宇宙中心(1972年)、国立公害研究所(1974年)、理化学研究所生命科学推进本部(1974年)、分子科学研究所(1975年)、财团法人原子能工学试验中心(1976年)、基础生物研究所(1977年)、生理学研究所(1977年)、水产工程学研究所(1979年)、养殖研究所(1979年)、新能源产业综合开发机构(New Energy and Industrial Technology Development Organization,NEDO)(1980年)、农业研究中心(1981年)、农业生物资源研究所(1983年)、产业技术综合开发机构(1988年)等专业国立科研机构。

这些机构主要瞄准新政策定位的重点领域开展研发,特别是对于一些急切需要的技术领域。日本政府同时还以“大项目”的形式组织国立科研机构、大学与企业共同研发。此时,日本国立科研机构在产业技术领域的作用开始突显,不再是企业的支持机构,而更多地与企业平等参与重要的大项目。国立科研机构开始作为满足国家紧急需求以及面向国家长期发展的重点前沿领域开展研究时所依仗的重要力量而存在。

1.4 经济停滞期

20世纪90年代,日本泡沫经济破灭,经济发展陷入停滞。由于日本战后长期以产业技术研发为核心,对基础研究重视不足,使得其技术优势缺乏后劲,且在由工业化向信息化转型中决策失误,导致其竞争力难以提振。为应对新挑战,日本于1995年出台《科学技术基本法》,全面展开“科学技术创造立国”新战略,从过去的单纯重视技术,转向基础科学和应用技术共同发展,从而使得国立科研机构的作用更加凸显。

为适应新的科技战略要求,日本开始推进国立科研机构的改革。1997年,日本针对国立科研机构组织管理僵化、科研人员公务员身份导致流动不足、缺乏活力等问题,打破了任职终身制,引进了“任期制”,以促进科研人员的创造能力,培养青年科学家。依据《独立行政法人通则法》(1999年),2001年以后日本逐步对国立科研机构进行了独立法人化改革,赋予独立法人地位,在预算使用和组织等方面确保国立科研机构自主的运营效率,并改革研究人员的公务员身份,引进竞争制度,推进灵活的人事与工资制度改革。

2015年,日本基于《独立行政法人通则法》修正案,进一步推出国立科研机构化改革,从独立行政法人中划分出31个“国立科研机构”(2016年整合为27个),将那些开展基础技术、共性技术研发,研发任务具有长期性、不确定性、不可预见性和专业性等特点的国立科研机构与其它独立行政法人剥离,单独制定制度与政策。2016年,日本又基于承担国家战略性科学技术任务、有望在国际竞争中领先的标准,从国立科研机构中选择理化学研究所、产业技术综合研究开发机构、物质材料机构3家机构确立为“特定国立科研机构”(超级法人),设置特例法,进行分类管理,并在经费申请、人事调配、人员薪酬等方面给予更多自主支配权利。

至此,日本形成了以27个国立科研机构,特别是3个超级法人为中心的国家战略科技力量,围绕着每五年一期的《科学技术基本计划》重点规划的研发领域,展开服务于国家长期可持续发展目标的战略性研发活动。

2 日本国立科研机构职能变迁的动因

国立科研机构是国家整体科研布局的基础,国家通过对其的战略调整体现国家的科技政策与战略需求。国立科研机构职能的变迁与日本整体经济社会发展的需求同步,主要受日本科技政策与推进体制的影响。为了深入分析国立科研机构职能的变迁的动因需要了解日本科技政策及科技体制的演化历程。在不同经济发展阶段,日本科技政策呈现不同演化特点(表2)。

表2 不同经济阶段日本科技政策与体制的变化Tab.2 Changes in Japanese Science and Technology Policy at Different Economic Stages

2.1 日本科技政策的演化历程

2.1.1 战后复兴阶段

战后,日本认识到复兴经济的基本措施是技术进步,相继提出了《重建日本经济的基本问题》(1946年)和《振兴科学技术的决议》(1949年)报告。针对现实情况,日本选择了把有限的资金用于急需的重要技术项目的引进。政府首先通过法律手段,制定实施《外资法》和《外汇管理法》,重点扶持了有利于实现重化学工业化以及能够形成比较优势的出口产业,促进了这些部门和产业的技术引进。这期间,日本主要依靠引进外国的基础工业技术,如钢铁、煤炭、造船等,且技术引进和消化吸收的主体是企业。1956年,企业的研究经费占全国的41.9%,研究人员占28.2%,而国立科研机构在这两个指标上只分别占15.9%和12%。国立科研机构的经费主要用于工学(60.8%)和农学(30.3%)。特别是针对后者,国立机构从事农学研究的经费占全国的31%之多,而用于从事理学基础研究的经费占全国的11.4%[9]。

基于以上情况,可见在战后复兴阶段,国立科研机构更多地是针对国家基本的运行与管理的需要开展工作。

2.1.2 经济高速增长期

日本1955年开始进入经济高度成长期,1955—1972年日本经济连续18年高速增长,年均实际经济增长率为9.7%,高居发达国家榜首,国内生产总值达到世界第二位。在此期间,日本电力、钢铁、石油化工、汽车等重要产业部门努力追求规模经济效益,积极推动了技术革新。仅1961年,日本企业就新成立了11个研究所[10]。科技政策方面,日本通过了《科学技术厅设置法草案》(1956年)、《科学技术会议设置法草案》(1959年)、《原子能研究所法》(1960年),设立了 “重要技术研究开发补助金制度”(1968年)。

由此,日本逐渐形成了以企业为主体、以技术引进和吸收为核心特征的创新体系。技术研发力量逐渐从大学和国立科研机构转移到企业研发部分。相对而言,大学和国立科研机构在国家创新体系中更多地处于服务企业的从属地位。

2.1.3 经济稳定增长期

20世纪70年代,因长期以重化工业为主导产业,日本开始面临越来越严重的产业公害问题;同时日美贸易摩擦,美国指责日本在基础研究方面搭便车。内外压力之下,日本开始进行技术创新、重视克服公害的科学技术。如,重视生命科学和环境科学等新一代科学技术的研发,并且给予了制度上的保证。1977年5月,日本科学技术会议向内阁提交了6号答询报告《立足于长期展望的综合性科学技术政策的基本内容》,以资源、能源、粮食、环境、安全以及保护与增进国民健康等作为今后科技的重大课题,同时以原子能、宇宙开发、海洋开发等大型科技研究为中心,推动带头学科,发展基础科学。

在政策变化过程中,日本不断成立国立科研机构以适应新的重点领域的研究需要。日本国立科研机构的作用突出,尤其在国家急切需要的技术领域,国立科研机构以更加平等的地位参与企业的共同研发。

2.1.4 经济停滞期

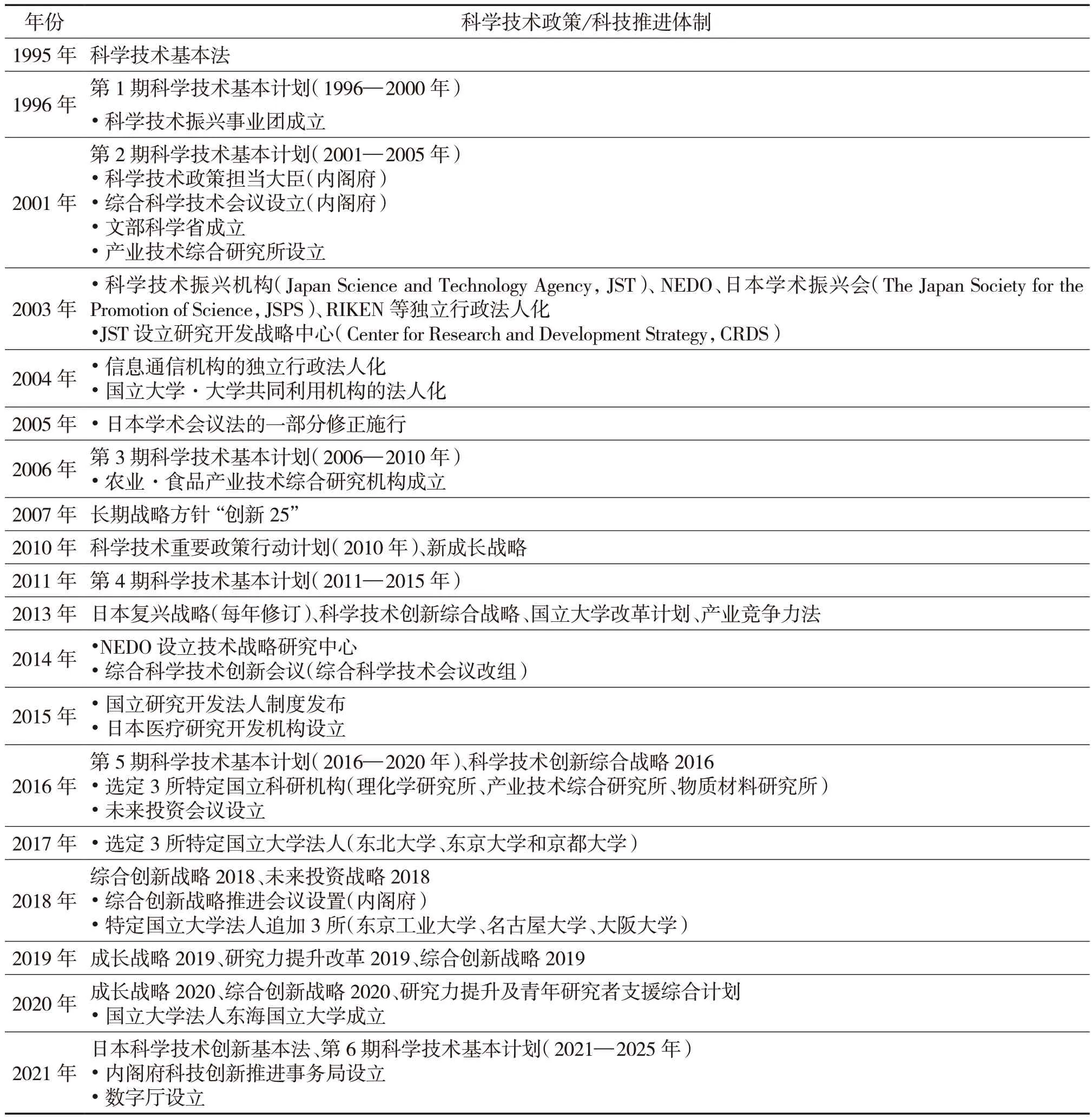

20世纪90年代,随着泡沫经济的崩溃,日本进入长期的经济发展停滞期,由于长期对基础研究重视不足,使得其技术优势缺乏后劲,民间研发投资有所缩减。1995年,日本正式发布《科学技术基本法》,提出了科技立国方针,并根据《科学技术基本法》规定制定科学技术基本计划,重视科学、技术与创新一体化的推进方案。自此,日本处于基础研究和应用研究共同发展阶段,并在基础研究领域取得了系列重要成绩,2000—2018年,日本共有18名研究人员获得了诺贝尔奖[11]。表3给出了日本1995年以来,科技政策与科技推进制度的变迁情况。

表3 日本科学基本法设立以后科技政策/科技推进体制的变迁[12]Tab.3 Changes in Science and Technology Policy/Science and Technology Promotion System after the Establishment of the Science Basic Law in Japan[12]

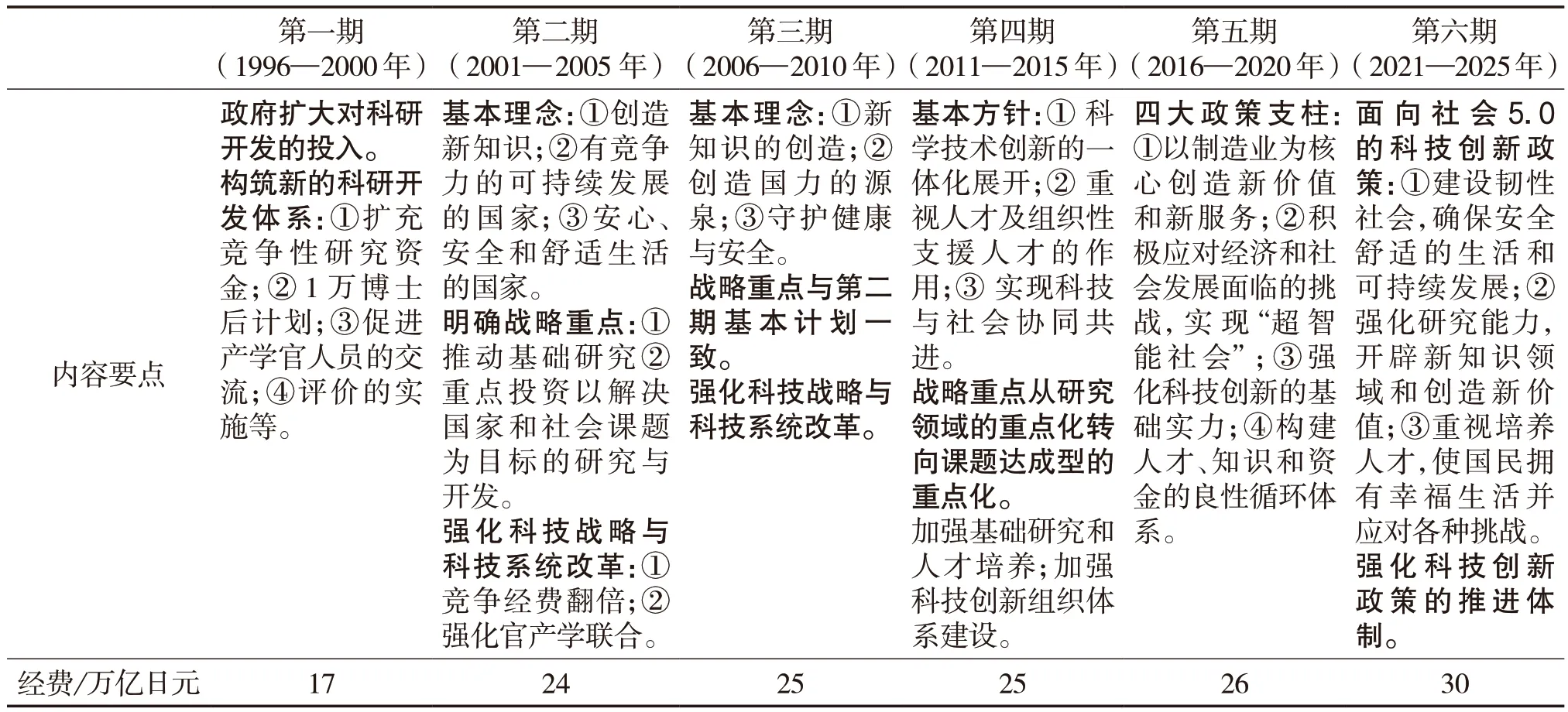

日本科学技术政策以《科学技术基本法》(1995年)及《科学技术创新基本法》(2021年)和在此基础上制定的《科学技术基本计划》为中心实施[13]。自1996年起,日本内阁每五年制定一期《科学技术基本计划》,截至2021年共实施6期。每期《科学技术基本计划》的实施内涵都有明确地变化:科研的视野从研究开发系统扩大到科学技术创新系统,科学研发的战略性与重点化更加明确(表4)。目前日本科技创新政策涉及如下三大支柱包括。1)加强创新。实现数字化社会和碳中和,建立一个有弹性、安全和有保障的社会,通过社会实施来解决问题。2)加强科研能力。为年轻和女性研究人员提供更多的支持;支持基础研究,促进人文和社会科学的发展;大学改革。3)教育和人才培养。从小学、中学开始科学、技术、工程、艺术和数学教育,推广“生生用平板”数字化学校的概念;培养“循环教育”的环境和文化。

表4 第1~6期日本科学技术基本计划的概要Tab.4 Outline of the 1st-6th Japan Science and Technology Basic Plan

2.2 日本现行的科技创新体系

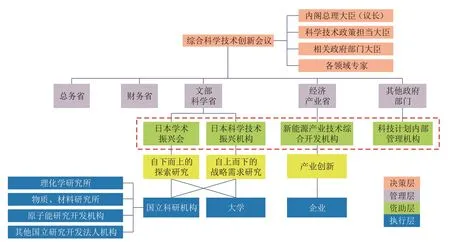

日本科技创新政策推进体系呈现出一种政府主导型的格局(图1)。综合科学技术创新会议是科技政策的“司令部”,作为核心决策层对科技创新事务进行统一规划和管理;文部科学省等各政府省厅作为具体的管理层,根据每五年一期的《科学技术基本计划》来确定与各自职能相关的具体研发目标;JSPS、JST等专门资助机构负责主持推进各项科技计划;国立科研机构、大学、企业等机构作为主要的研发主体,通过各自独立或“产学官”合作的方式具体执行研发计划。

图1 日本科技创新体系[14]Fig.1 Japanese Science and Technology Innovation System[14]

国立科研机构和大学是日本国家创新体系中的两大公共科研主体。其中,大学以基础研究为主;国立科研机构主要承担基础性、前沿性、战略性的研究工作。后者作为国家实现面向长远和可持续发展目标的主要力量,承担来自政府的指令性计划,大多是国家急需、民间企业和大学不易完成的跨学科、长周期、高投入、风险大的研究项目,虽然也强调基础研究,但更多地以实用性为导向进行研究。

3 日本国立科研机构管理制度的变迁

日本国立科研机构创立于20世纪50年代,分别为隶属于各省、厅的非独立行政法人,依据国家科技政策设置,经费主要来自政府预算,根据国家的经济社会总体发展需求开展工作。人事制度采用国家公务员制度管理。国立科研机构在相当长的一段时间内发挥了举足轻重的作用。但这一研究体制存在一些弊病,比如,经费和人才分散、机构的重叠、研究项目重复、公务员身份限制了人才流动,导致研究效率较为低下,到20世纪90年代这一问题尤为突出。

为了消除僵化的科研机构管理体制,全面激发机构的研发动力和创新活力。2001年起,日本科研机构逐步从所属的主管省厅剥离出来,转变为相对独立运作的“独立行政法人”。2014年,根据业务特性的不同将独立行政法人分为三类,行政执行法人、中期目标管理型法人和国立研究开发法人(即国立科研机构),并将国立研究开发法人划分出来,单独制定适合研究开发规律的管理制度,最大程度地释放研究机构的创新活力。国立科研机构的独立行政法人制度在行政管理、重大决策等方面有较大的自主权,具有如下特点。

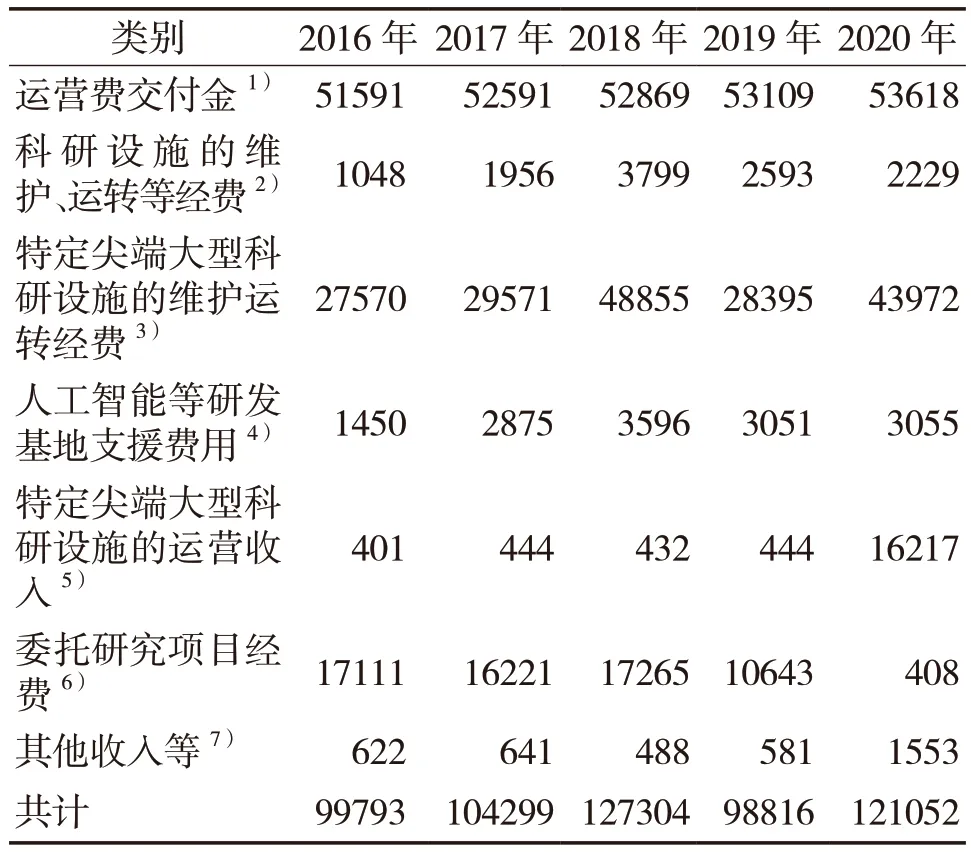

3.1 以政府稳定投入为主的资助模式

日本国立科研机构的研究经费来源广泛,但总体上以政府稳定投入为主,鼓励市场拓展。政府的经费投入主要可以分为两类,即稳定支持的“运营交付金”(事业运行费)和“竞争性资金”两大类。其中,前者约占总经费80%~90%,主要用于支付研究人员及辅助人员工资、最低限度研究经费、研究基础运营费(保养、维护设备费用、设备费)等;而后者的比例在逐年上升,但近五年始终在12%左右浮动。除政府稳定投入外,国立科研机构还从民间(包括私立大学、企业、非营利机构)以及国外获得一些资金,但这两类资金比例很小。日本理化学研究所(りかがくけんきゅうしょ,RIKEN)2016—2020年的经费预算收入可一定程度上反映出这一特点(表5)。

表5 2016—2020年日本RIKEN的预算收入(单位:百万日元)Tab.5 2016-2020 RIKEN’s Budgeted Revenue(Million Yen)

3.2 主管部门对机构实行目标管理制度

日本国立科研机构(如RIKEN)实行由主管大臣、相关审议会和法人共同规划面向中长期发展的三位一体的管理制度。审议会对研发目标的达成提出相关意见,主管大臣会在此基础上制定发展总体方针和中长期目标。研发法人根据中长期目标制定详细的中长期规划(期限5~7年)和年度计划,并向社会公开。

日本各省厅国立研发法人审议会对各省厅监管的法人年度运营及中期目标达成度进行评价。审议会的成员来自日本产学研各界,也可以任命外国人担任评审委员,但外国评委总数不能超过国立研发法人审议会委员总数(16~20人)的1/5。审议会就评价结果向主管省厅的主管大臣提出建议,作为交付运营费的参考。如文部省对RIKEN研发业绩评估的维度主要涉及六个方面:1)根据国家社会需求推进战略性、重点研究;2)促进世界一流基地的开发、共享与利用;3)促进创造性、挑战性的高级融合研究,促进范式转化;4)通过战略性、重点性合作以及网络建设,将研究开发成果回馈社会;5)完善研究环境、培养优秀研究人员;6)推进事业有效运行方面的措施。除了主管大臣评估外,各研究法人必须将中期计划、年度计划、事业报告、财务决算、薪资水平等信息进行公开,确保业务的透明。

3.3 管理上拥有更多的自主权

日本国立科研机构在管理上除了要基于《科学技术基本法》和《独立行政法人通则法》及其修正案等政策法之外,一般都还有各自的机构法,如日本理化所的《国立科研机构理化学研究所法》等。2015年,改革后的国立科研机构实行法人代表(理事长)负责制,理事长全面负责该研发法人的经营和管理。除理事长和监事(由外部人士担任)由主管大臣任命外,研发法人有权自主决定内部机构设置、中层领导干部任免等事项[15]。机构人员主要采用合同聘任制。在财务管理方面也享有较大的自主权,在主管省厅确定工资总额度的前提下,有权决定内部人员的工资分配,人员薪酬制度改革激发了研发法人的活力[16]。

3.4 确保卓越人才的培养和吸引政策

强大的研究团队,顶尖研究人才资源是综合性国立科研机构的核心竞争力。为培养和吸引卓越人才,“特定国立科研机构法”在薪酬体系和人事管理方面率先尝试新政策,例如扩大间接经费用途以充实机构经费、从企业共同研发经费中给科研人员发放劳务费等;确保科研人员舒心工作的服务政策,例如设置专业人员负责知识产权管理,由专门人员开展政府采购等。此外,RIKEN设立了培养、吸引年轻人员的制度,比如初级研究助理制度(1996年)、基础科学特别研究员制度(1989年)和独立主干研究员制度(2001年)和白眉研究员制度(2017年)。

4 启示

国立科研机构是国家整个科技布局的基础,作为政府必须扶持和掌握的重要战略力量,其职能的变迁只能紧随整体经济发展的需求而不断调整,相应的科研管理体制及机制跟随定位的改变及时变化。解决重大问题需要打破学科、部门之间的条块分割,国立科研机构促进不同学科、不同部门跨领域的合作,发挥着综合力量。当前,我国国立科研机构依然存在一些问题,比如科研管理制度过于行政化、缺乏管理资助权、缺少长期稳定经费等,造成国立科研机构的很多创新活动难以进行。为充分提高国立科研机构的研究活力,提出以下建议。

1)根据世界发展趋势,聚焦基础科学前沿研究,特别是需要长期积累和持续坚持的一些科学问题,进行长期的研究关注;重点选择一些对我国中长期发展具有重要战略意义的方向进行技术创新,对一些可能带动产业革命的方向,集中优势力量,集中攻关,充分发挥国立科研机构“国家队”的职能。国立科研机构的定位及时根据国家战略需求调整,建议国家赋予国立科研机构更多的自主权,以便采用灵活柔性的管理体制与机制,促进科研成果的高效产出。

2)针对国立科研机构定位的不同,完善分类评价制度的建设。突出问题导向,尊重科研内在规律,强化评估评价专业化组织建设,形成针对国立科研机构的科技评价体系,提升评价的科学化和专业化水平,确保机构和人员良性循环的发展活力。

3)强化国立科研机构培养战略人才的功能定位,探索实行与使命定位相匹配的战略人才培养模式,建立更加开放的战略人才培养机制。针对科技创新人才、创业领军人才、产业急需人才、优秀青年人才等分类制定人才引进和培养计划以及生活补助和经费配套政策。

作者贡献说明

朱相丽:设计文章框架,收集整理资料,撰写文章;

王 溯:检索资料,部分文段的梳理;

董 瑜:论文校对。