叙事地图的基本理论问题

——逻辑理据、概念界定、表征机制与研究议题

苏世亮,王令琦,杜清运,张江玥,亢孟军,翁 敏

武汉大学资源与环境科学学院,湖北 武汉 430079

叙事是日常生活中不可或缺的信息交流和情感传达工具,更是人类经验存储与文明传承的重要手段[1]。自20世纪70年代现代叙事学诞生以来,“叙事”作为各种话语形态中的“元概念”,冲破了学科的壁垒并迅速地扩张,在学术界掀起了一场至今仍势头强劲的跨学科“叙事主义浪潮”[2]。与此同时,伴随着数字媒介的兴起及图像技术的发展,视觉符号超越语言符号成为了人类表征世界和创建现实的主导修辞实践[3]。视觉叙事跻身叙事学家族的重要成员,架构了叙事学范式从语言文本到视觉“文本”的向度转换,同时促使了叙事学理论内涵的重构与实践场域的延展。正如Peter Burke所言“文字是时间的艺术,图像则是空间的艺术”,视觉叙事的底层逻辑在于强调空间叙事的深刻认知论意义:空间突破了物理学范畴下位置属性和场所内涵的边界,被上升为承载叙事功能的认知元素,其丰富的语义内容在故事叙述或勾勒事件发展过程中扮演着不可或缺的角色,这让空间叙事的形式和语言成为了视觉叙事必须要直面的核心问题。

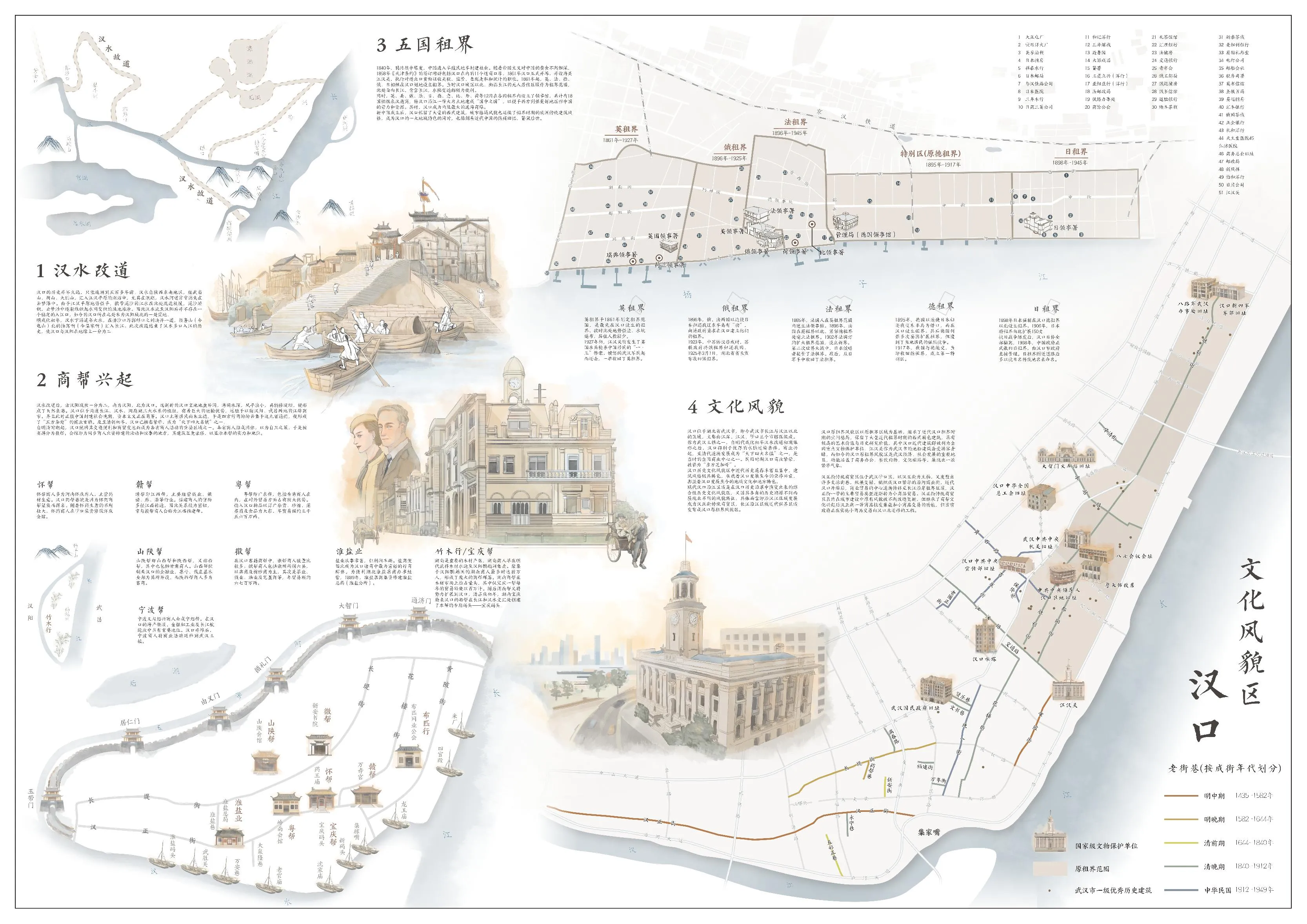

地图具有独特的视觉表达机制和文化艺术形态,凭借其强大时空语义构建与表征能力,在演绎与表达“故事空间”、创造情感体验等方面有着得天独厚的优势,成为了视觉叙事的有效形式。一方面,类比文字话语的符号结构使得地图语言获得了叙事的表述能力与传播效应[4]。例如,《拿破仑东征图》(图1)通过多种静态视觉变量的组合生成具有时间指向性的图形符号,再借助符号的组构实现了对历史战役中时间与行军位置、温度、军队人数变化之间关联关系的描述[5],生动地讲述了拿破仑进攻俄国过程中遭受的灾难性损失。另一方面,超越线性逻辑思维的空间化视觉叙事赋予了受众自由的故事参与体验[6]。以文献[6]绘制的《汉口历史文化风貌区地图》(图2)为例,在横向上以“汉水改道—商帮兴起—五国租界—文化风貌”的时间发展脉络构建叙事主线,在纵向上基于空间形态结构分别对这5部分的物化载体进行串联和整合。横纵交错所形成的叙事网络为读者提供了多方向流的阅读路径,使其在游历叙事主线的过程中可以自由地进入支线探索。可见,叙事与地图的有机结合赋予了地图作品一定的线索与脉络,地图承载的意义随着叙事线索流动起来,使得地图获得了展现蕴含空间动态过程机制的能力。

图1 拿破仑东征图[5]Fig.1 Map of Napolean's Russian Campaign of 1812[5]

图2 汉口历史文化风貌区地图[6]Fig.2 Narrative map for the areas with historical and cultural features of Hankou[6]

作为叙事学与地图学的交汇地带,叙事地图近年来蓬勃发展并形成了3种研究传统:第一,将文学、景观、音乐等叙事学分支中的概念与方法引入地图及地图集[7]设计,如《漫步珞珈地图集》[4]《嘉兴市历史变迁地图》《五彩嘉兴地图》[8]《World War II Map By Map》[9]《National Geographic Inforgraphics》[10]等;第二,将地图作为话语生产的媒介,应用于口述故事[11]、文学[12]、游戏[13]、电影作品[14],并与多种媒介交叉融合共同叙事;第三,探讨叙事地图的数据组织与可视化方法,如时空立方体模型的提出[15]解决了事件叙述的数据组织难题。叙事地图的学理性假设是叙事范式有助于重塑地图学的科学内涵与发展路径。然而,必须清楚地看到叙事地图表面繁荣的背后依然潜伏着深刻的理论危机:第一,叙事概念的泛化与滥用导致短期内涌现了大量“非叙事”的“叙事地图”,使得叙事地图领域“泡沫化”端倪初显;第二,对叙事学理论约束严谨性的摒弃,丢失了叙事学广阔而深邃的理论精髓,致使“叙事”在地图中存在着沦为“万有理论”的危险;第三,对“什么是叙事地图”和“地图是否能叙事”等基础问题缺乏深入的剖析,引发了学术界对其理论“合法性”的质疑,更造成了叙事地图在“如何叙事”这一关键问题上悬而未决。

究其原因,上述理论危机根源于不同学术流派对地图的理解和定义存在差异,以及叙事在不同学科中的研究方法和呈现形式也不同。在本体论和认知论视角下,地图被视为“现实的反映”,通过图示化实践构建真实世界与图面空间的映射关系[16]。“一一对应”的视觉语法实现了地理空间属性的直观表征,然而其稳定的释义规则无法塑造叙事复杂的意指实践。而随着哲学思潮的语言学转向,地图被视为“广义的空间文本”[17],地图图形符号与文字、图像等其他视觉符号共同建构地图“文本”的表述逻辑。地图通过“文本”话语生产获得了叙事能力,其所表征的物质、社会和想象的世界得以被组织、转译和塑造。同时,在叙事研究方面,传统文学叙事从时间维度出发,将时间作为叙事创作中的叙述逻辑、情节推进的支点,空间仅作为历时性事件发展的背景和场所[18]。而人文社会科学研究中“空间转向”革新了这一传统的叙事模式,呈现出对空间的重视与追求。空间化叙事手法隐秘而强大的张力塑造了新的表现模式[19],为揭示时空内部繁杂的异质性因素提供了可能。然而,目前尚未见对叙事地图开展理论溯源和追问基本理论问题的系统研究。鉴于此,本文首先回顾叙事学及地图学的发展脉络,聚焦关键性学术转型中叙事和地图的概念演变,以及叙事学与地图学研究对象和方法的互动融合,寻绎叙事地图产生的逻辑理据;进而,立足于叙事学研究范式以及语言符号学视角下地图的概念,在阐释地图“文本”叙事能力的基础上,界定“叙事地图”的概念与内涵,并甄别叙事地图的本质特征;再次,运用(后)结构主义观点厘清叙事行为过程,解析叙事地图的叙事系统构成及其表征机制;最后,提出叙事地图的研究议题,以期为当代地图学的理论创新提供参考。

1 叙事地图产生的逻辑理据

论证新兴学科领域产生的逻辑理据,需要对其源流演化的发展历程进行系统的“学术史”考察,甄别影响学术发展脉络的里程碑事件,以廓清不同学科交叉融合的现实路径。对于叙事地图而言,这一里程碑事件正是人文社会科学的“文化转向”与“空间转向”。一方面,在“文化主义”研究范式的影响下,叙事学与地图学的发展突破了叙事地图实践的关键性理论问题和技术方法,重新定义了“叙事”与“地图”的概念内涵和研究范畴,为叙事地图的研究架构了理论交汇的起点。另一方面,“空间转向”中开创性的“社会空间”概念引发了人文社会科学对空间的关注以及对地图再现“空间”的审视,使得叙事和地图成为了空间实践过程中文化解析与重构的手段,促进着叙事学与地图学的深度融合(图3)。

图3 叙事地图产生的逻辑理据Fig.3 Theoretical legitimacy of narrative maps

所谓“文化转向”,是指随着后工业社会商品贸易的发展,文化依托着商品流通稳步渗透到整个社会领域,以至于社会生活中的一切都可以被视为“文化的”,社会不再被认为是先于并决定文化生产的下层建筑,反而是通过文化的表象而存在的[20]。在这一转向中,“文化”取代了“社会”的地位,成为了人文社会科学领域的研究潮流。伴随着哲学3次重大转向(本体论转向、认识论转向与语言学转向)中的“语言学转向”,符号学、结构主义以及后结构主义的理论和方法被提出并引入到人文社会科学研究中,用来分析和阐释各种社会现象,并建立起了以“语言学模型”为基础、“文化”范畴为中心的研究范式[21]。即作为概念与实践的“文化”被视为一种符号系统,通过隐含的结构代码来获取意义,如仪式、事件、历史遗迹和社会体系等,都可以作为“文本”并凭借语言学结构和话语分析的方式探寻其符号结构和话语内涵。“文化转向”所带来的“文化”概念及包含符号学、文本理论、话语分析等方法的“文化主义”研究范式,为叙事学和地图学研究奠定了坚实的学科发展基础。

叙事学的理论探索肇始于古希腊时期[22-23],随后在“文化转向”思潮的影响下,经历了4次研究对象和日程的转向,形成了从“经典叙事”到“后经典叙事”的范式调整与转换。第一次转向是叙事理论在文学研究内部的转向,结构主义滋养了叙事学的科学修辞抱负,叙事成为了一种体制研究。随后历史编撰学的渗入使得叙事学出现了第二次转向,聚焦于叙事表征和认知形式的探索,自此形成了一套经典叙事学理论。经典叙事学将叙事作品视为一个由“文本”、故事及叙述行为构成的系统[24],致力于探讨作品内部组成成分的关系和结构形式,却忽视了“文本”产生的社会根源及其语境[25]。为了走出这一困境,叙事学迎来了面向社会科学和社会文化的第三次和第四次转向,女性主义、人本主义、现实批判主义等声音进入叙事研究中,呈现出跨学科、后现代的研究态势。叙事学进而走向了更广泛的社会舞台和日常生活,形成了后经典叙事学。后经典叙事学研究超越了句法层次对故事言说策略的阐述,关注作者、读者与社会历史语境之间的影响作用[18],同时呈现出多学科相融合的文化研究特质[26]。一方面,叙事本质和对象的界定逐渐实现由符号学到现象学视角的过渡。随着叙事理论研究的纵向多元发展,“叙事”具有了更加开放的现象学外延,被视为一种“人本化体验的交流”,是“涉及事件、事象的文化产品”[27],叙述对象也扩展到变化的现象,如自然环境、社会制度和结构、生活方式、文化、科技等的变迁与演进[28]。另一方面,“叙事”被引入地理、建筑、景观研究,叙事学整合了场所的物理属性与社会文化意义,构建了人与场所之间的时空关联关系网络,塑造了地域文化认同性表征与传播的新形式。叙事学的探索历程不仅揭示了叙事过程的思维机制和意义生成原理,而且提供了关于叙事内容、语言、结构、形式和认知的跨学科理论视角,打开了地图叙事相关问题域的研究之门。

与此同时,跟从哲学思潮“本体论-认识论-语言学”的发展进程[29],地图学经历了形式、功能、服务对象及应用领域的革新,地图的概念和内涵也随之不断变化。古希腊罗马时期的本体论阶段,立足于存在主义的制图实践将地图视为通过线条和形状所建立的“大地的几何学模型”[16,30],用于实际或抽象实体相对位置的展示。在哲学思潮认知论的转向下,学术界对地图的理解也进入了认识论阶段。依托于实证主义(客观经验主义)认知论的制图方法探索使得地图成为了一个解释空间的媒介,通过地图的符号“再现”建构现实空间特征的图形模型[16]。在此基础上,现代地图学体系逐渐建成,学者们从信息传播角度将地图视为向用户传递给定区域选定信息的媒介,并进一步从几何学角度将地图定义为“地球表面在一个平面上的简化、概括和数学定义的表示,显示各种自然和社会现象的分布、状态和相互关系”[30-32],地图成为了记录、计算、显示、分析和理解存在于不同现象之间的空间关系的有效手段。而后,伴随着语言学转向,地图学研究进入了语言学阶段,研究焦点逐渐从地图的工作机制转向意识形态的建构[17]。在“文化转向”的背景下,地图不再仅仅是“世界的表征”,而是作为一种广义的空间“文本”走进了更广泛的社会文化实践活动[33-35]。地图的视觉符码开始从“本体”的约束中挣脱出来,期待获得一定的线索与脉络而最终以“文本”的形式呈现附着于符号之上的社会文化意义。立足于语言符号学的基本原理,学术界重新审视了地图的概念范畴和语言构成[36-39]。具体而言,符号学认为“符号”是携带意义的感知,通过“能指”(物质形式)和“所指”(物质引发的心理概念)的意义流转实现显式或隐式的表意活动[1],如指代、隐喻、表现等。因此,作为意义传递媒介的地图在本质上属于符号学范畴,其构建过程必然是符号及符号的组构过程。符号学为地图解读提供了新的视角,而结构主义语言学则为其提供了具体的研究方法。结构主义语言学认为,语言是一个完整的符号系统,具有分层次的形式结构,其描写过程注重对各种对立成分的分析[40]。因此,地图本身可以像语言那样进行结构式的分析,所有组件都是从包含在其中的隐含结构代码获取意义。在符号学和结构语言学的视角下,地图的概念内涵得以重塑,被视为一个具有叙事能力的可视空间[41],由地图图形符号与文字符号、图像符号等视觉符号通过特定的规则(包括时间、空间或因果关联)有机组合而成[39],从而实现对地理空间物理特征和社会特征的表征以及更深层次社会文化意义的构建。

“文化转向”重新定义了“叙事”与“地图”的概念内涵和研究范畴,而真正使得两个学科交叉交融的正是学术界引人注目的“空间转向”。这场“空间转向”源于社会生产方式变迁导致的新时空形式的抽象认知。在后现代思潮的影响下,空间作为社会过程的结果以及社会生产的要素[42],被纳入社会生活及社会关系的研究中。Henri Lefebvre、Michel Foucault、David Harvey、Manuel Castells等学术巨擘从社会学角度重塑“空间”概念,将空间视为一个包含众多社会过程、文化活动及人文思想关系的复杂互动网络,而非单纯、客观的物理空间[43]。开创性的空间概念将文化研究中对时间与历史的思考转移到对空间的关注,因此空间作为社会现象解析的重要维度被置入叙事分析框架中,改变了叙事过程的线性思维[19],使得空间在文化解析过程中得以被全面地解读和评判[44]。在这样的背景下,地理学的研究对象由物理层面的区域研究及空间分析转向为文化层面的对社会空间问题的思考,从政治、经济和文化背景探讨空间形态及其特定价值[45]。实证主义、行为主义、结构主义的思想和方法被广泛引入空间研究,基于文化的生产运作、价值观念与符号意义考察空间构成、空间秩序与空间竞争[45]。更为重要的是,“空间转向”也引发了地图学领域研究方法、问题的变化。John Brian Harley、Christian Jacob、David Turnbull等地图史学家纷纷展开了对地图本质的再思考,通过对地图再现“空间”的审视,强调了对地图空间与其所处的社会的关系,以及地图与知识、权力、资本的关系的探讨[17,46-47],并由此引发了地图领域理论与方法的重组,即从对社会现象与规律的表象解释(explanation)到诠释(interpretation)与深描(thick description)。在这场转向中,空间的社会人文意义得到了深入发掘,叙事和地图作为文化解析与重构的手段被应用于社会空间内涵价值的探索中[48],铺设了文化研究的“空间逻辑”。“空间转向”为空间、人文和社会议题的探索提供了新的视角与研究范式,也催生了叙事学与地图学两大学术脉络的汇聚,推动形成了地图叙事的研究议题,构建了叙事地图的理论“合法性”。

综上所述,叙事地图产生的逻辑理据根源于人文社会科学“文化转向”与“空间转向”的碰撞。“文化转向”突破了叙事及地图研究的关键性理论问题,而“空间转向”则催生了叙事学与地图学的研究转型,使得两大学术脉络在此“汇聚”,当代地图学由此诞生了叙事地图这一极具理论活力的分支。

2 叙事地图的概念与基本特征

2.1 叙事地图的概念界定

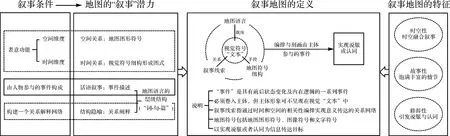

叙事的本质为基于事件间联系的认知构建,以达到说服或者认同的目的[49]。在索绪尔语言符号学研究的影响下,“叙事”有了更为清晰的概念界定:在特定时间和空间中物象的语言或其他媒介表征,其中物象必须涉及前后状态的改变且必须卷入主体[44]。从此定义出发,符号“文本”应满足3个基本条件才具备叙事性:一是具有时间及空间维度的表意功能;二是由主体参与的事件构成;三是须构建一个目的、计划、因果的关系解释网络,赋予事件一致性与可理解性[50]。可以看出,语言符号学定义下的地图具备基本的叙事潜力(图4):首先,地图拥有天然的空间表征优势,地图图形符号定义了地理空间与制图空间的映射结构,能够隐式地揭示物象间的空间关系。其次,虽然地图图形符号本身的空间特征在一定程度上限制了叙事时间的表达,但是依然可以通过视觉符号(如图像符号)凝固特定时空中的情景单元,以空间的形式保存时间。同时,借助视觉符号组构形成的图式反映地图信息的逻辑关系[6],通过重复、并置、几何化等方式形成视觉或理解上的时间秩序,将已经化为空间的“时间切片”纳入时间进程中,完成时间维度的表意实践。此外,地图语言的层级结构使其具有事件描述及关系阐释的基本能力与传播效应。所谓“地图语言”,是由文字符号、图像符号和地图图形符号3类视觉符号共同组构而成的语言体系,符合现代普遍、共享、约定俗成的语言规约意义,具有多维度、层次化的综合可视化能力。地图话语构造的基本单位是由视觉语素构建而成的独立视觉对象,视觉对象通过有机组合形成话语表述,再联结成内涵更为丰富的语言“文本”[3]。类比文字语言“词—句—篇”的视觉语法使得地图获得了叙事的描述性功能及逻辑关系的组织能力,进而满足话语叙事和结构隐喻的基本诉求。

图4 “叙事地图”的定义与基本特征Fig.4 Definition and fundamental characteristics of narrative maps

由于叙事地图的发展目前仍不够成熟,学术界对叙事地图定义的探讨多存在于对叙事与地图关系的阐述。如文献[51]认为地图可以作为“讲故事”的工具,展现故事的时空结构及发生场所。相似地,文献[52—54]列举并讨论了不同类型的地图如何开展“讲故事”的实践。与此同时,故事地图(Story Maps,http:∥storymaps.arcgis.com)、地图故事(Map Story,http:∥mapstory.org)等应用程序被相继开发并得到广泛应用,为用户提供了基于交互式地图讲故事的媒介。从本质上而言,故事地图和地图故事是一种依托地图图形符号讲故事的思维模式或者概念图示。文献[55]将叙事地图理解为一种提取和表征叙事信息的手段。在此基础上,文献[56]将叙事视为地图概念及认知论扩充的切入点,并进一步提出基于地图叙事的视觉空间设计方式,以此推动地图制图惯例的更新。上述研究将叙事视为语言表述的方法,对叙事地图相应的理解也停留在技术及应用上的革新。而“叙事”并非仅仅为修辞手段,而是涉及思想、观念等意识层面的思维方式。当地图仅采用叙事的表述手段而没有以事件联系构建认知的叙事思想时,难以达到通过叙事地图塑造情感体验与文化认知的效果。因此,本文根据叙事的本质、符号“文本”的叙事条件及地图的叙事能力,将叙事地图定义为:以地图语言为载体的视觉符号“文本”,遵循一定的叙事线索,通过3类地图符号的有机组构,编排和刻画由主体参与的事件,最终以达到说服或认同为目的(图4)。

关于此定义需要做以下说明:第一,所谓“事件”并不是简单的一个事件,而是发生在复杂时空中的具有前后状态变化及内在逻辑的一系列事件,包括具体的“事件”和非具体的“事象”。其中,对于具体“事件”的分析主要在于解析事件主体的时空行为,包括人、动物、昆虫、组织机构等具有类生命活动特征的个体或群体;对于非具体“事象”的分析,通常采用结构隐喻的方式,将宏观的“事象”隐喻为具体的“事件”,将事象主体隐喻为事件的具体“角色”,分析隐喻意义上主体的行为(例如,“城市发展”可以将“政府”隐喻为“引导人”),其本质都是对于“事件”结构和逻辑的剖析。第二,叙事地图必须卷入主体,但主体形象可不呈现在视觉“文本”中。主体作为造成某种意向的事态或事态变化的行为主体,决定着“文本”的“情节性”,是叙事的必要条件,但视觉叙事的跳跃性假设可激活读者的主动联想,使其即使面对主体形象离场的视觉“文本”时依然可以感知主体与事件的行为关联,形成主体在解码过程中的叙事卷入。第三,时间与空间作为一对范畴论意义的概念形式,不仅是事件和现象存在及发展的基本状态,更构成了人类对事物的认知思维模式[57],即事物在时间维度上获得了“缘起”“过程”“脉络”等内涵,在空间维度上获得了“位置”“范围”等内涵。可见,任何过程都可以理解并表征为一种在时间流中展开的空间呈现。因此,叙事线索是指通过时间和空间的相关性编排,传达故事意义、结构、因果和解释的模式化关系的网络。在这一网络中,单独的主体和事件都不具有意义的认知有效性和因果性的权力,而只有当它们分布于整体结构的时间和空间的语境中时,才具有了统一的意义向度和连贯的叙事通道,进而临时性地被赋予了意义和因果性。故而,叙事线索是一种符号性的修辞手法,通过网络整合(时间次序、空间结构或二者的嵌套)的方式确立故事的合法性,定向传递信息、观念、情感等内容的同时激发读者逻辑思维的想象,创造一种能被读者识别的有效意义传播形式。第四,基于语言学转向下“地图”的概念,叙事地图中“地图符号”包括地图图形符号、图像符号和文字符号3类。其中“地图图形符号”旨在基于地图的空间再现本质,通过符号化地理空间要素及其属性实现对特定地理空间的展示,其符号化过程遵循由形状、尺寸、方向、颜色、纹理等视觉变量组合生成点状符号、线状符号、面状符号的基本设计原理;“图像符号”则通过视觉变量的编码直观地表达地图所述事物的视觉形象,引导读者形成对事物的印象或认识;“文字符号”是对地图图形符号和图像符号的语义概述和语境补充,以注释和描述文字的形式准确地说明二者的内涵。3类符号在地图叙事实践中按照一定的组构规则生成具有话语功能的意义单元,再通过叙事线索的组织排布,向读者传递地图叙事内涵。第五,叙事地图与“科学”地图信息传达的目标不同。“科学”地图以本体论和认知论“表征现实世界”为底层逻辑,强调精度与准确性,其信息传达的目标是读图效率的提升。叙事地图则依托语言符号学“意义创造”的理论逻辑,追求的是主体关系的再现,希望通过“叙事”这一形象生动的信息传达方式减少负面认知反应、引发临场感并唤起强烈的反思或共鸣,最终实现说服或者认同的目的[58]。

2.2 叙事地图的类型与特征

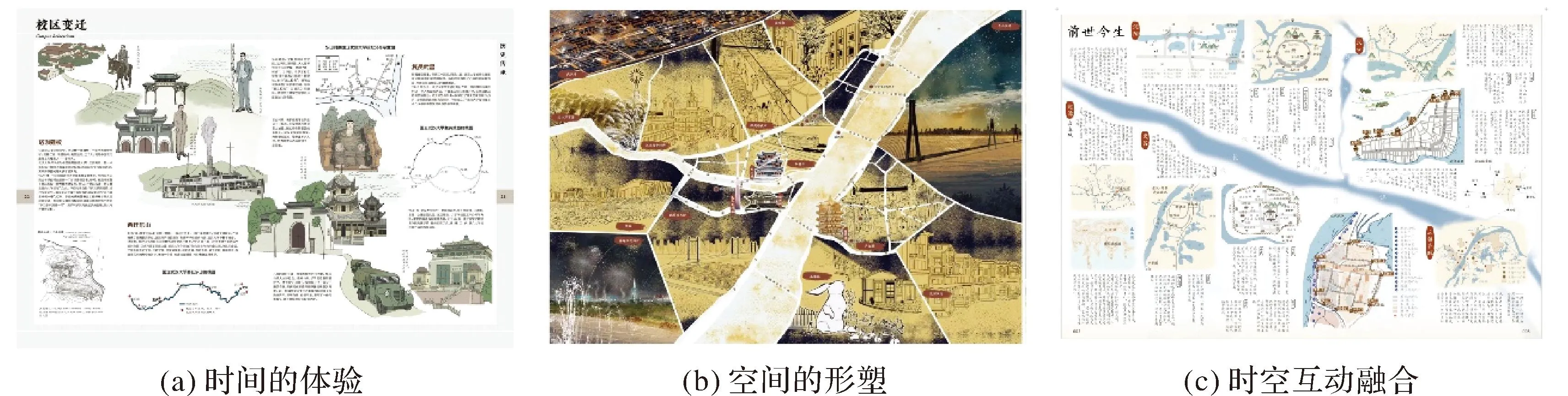

叙事线索是地图叙事的逻辑体现。按照叙事线索的时空编排方式,叙事地图可以分为时间的体验、空间的形塑与时空互动融合3种类型。“时间的体验”是指以时间次序为叙事主线的地图,如图5(a)基于时间顺序对变迁关键节点的场景作斜向串联排列,展开校区变迁故事的叙述。“空间的形塑”是指以空间结构展开故事叙述的地图,如图5(b)从空间排布角度展示武汉不同区域的夜游场景,讲述武汉市民和游客“移步换景”的夜览江城故事。“时空互动融合”则是指地图叙事过程涉及时空互作的地图,表现为故事时间及空间逻辑的组合嵌套,如图5(c)通过长江隐喻时间的流淌,将整个武汉的起源、发展、现状置于同一时间背景下,同时从图面“两江交汇”形成的空间格局分别讲述汉口、汉阳、武昌三镇的发育过程,解构出武汉“三足鼎立,三镇齐晖”发展逻辑。

图5 不同类型的叙事地图示例Fig.5 Examples of different categories of narrative maps

可见,叙事地图与“科学”地图相比,表现出时空性、故事性和修辞性3大基本特征。时空性是指叙事地图是时空融合的综合性叙事艺术,其时空维度贡献主要在于对静态横向的共时性的捕捉,以及对动态纵向的历时性的沉溺与体验。共时性内涵体现于地图的二维空间结构及地图“文本”中地图图形符号的空间再现能力,而历时性则源于视觉图式利用空间构建的时间结构,借鉴未来主义、立体主义的表现手法使空间得以向时间转换[59]。时空融合的叙事范式突破了传统文学叙事模式空间表达的桎梏,理解、分析并呈现出事件在时空层面的互动与关联,进而探寻情节发展的底层逻辑。故事性是指叙事地图表达的内容具有明确的故事逻辑结构,即事件并非通过视觉符号堆砌排列于空间“文本”中,而是经过叙事性解构挖掘其中的关系网络,将零碎的事件按照一定的叙事结构编排成具有逻辑关系的情节或故事,再据此组织地图的叙事话语。故事性塑造了叙事地图饱满丰富的情节,使其所蕴含的所有事件的意义都存在于叙事地图特定的秩序中,从而调动读者参与过程中的情绪与注意,助力读者获取故事中的情感体验与文化认知。修辞性则源于叙事地图对地图语言的策略性使用,通过“说服性话语”的构建引发读者的认同。“叙事”的本质使得叙事地图在故事层次对原有事件进行了情节安排与背景渲染,具有一定的审美特征以引发读者的情感冲击;同时也使得叙事地图在话语层面采用了视觉修辞的手段,策略性的话语安排增强了语言的表达能力,从而达到特殊的说服效果。

3 叙事地图的表征机制

叙事学家们用“表征”(representation)一词界定“叙事的工作”,认为表征行为是叙事的存在模式[60],即通过“文本”语言符号表征叙述者的认知结果,进而传递给读者的过程。“表征”源于拉丁词“再现”的翻译,指离场的外部客体经由符号化过程完成意义的心灵内部再现。这一过程由概念系统和符号系统构成[40],前者构建了外部事物与心理表象之间的意义联系,后者则通过能指与所指的对应系统,借助符号实现了外部事物离场后的意义生成与传递。表征理论立足于符号学,以结构主义观点解析了由“客体”到“意义(发送者)”、再到“语言符号(物体离场)”和“意义(接收者)”的运行机制。对于叙事而言,该表征机制涉及3类工作空间:第一,物理空间,是外在事件存在与变化的现实空间;第二,心理空间,是内在认知过程的作用空间,以形成对外在事件的感知和体验结果(即“意义”);第三,“文本”空间,即用于传递意义的语言符号的呈现空间。叙述者在获取了物理空间在其心理空间中的映射后,以语言为载体将该认知结果转化为“文本”传递给读者,读者进而通过对“文本”的解读获取“文本”表征内容在读者心理空间中的映射。特别地,心理空间是一个关系空间,以关系连结的形式建构外部事物的内在语义网络,具有特定的图式结构[61]。“图式”是对某种活动的一种稳定的、有组织的认知结构,从以往类似的认知活动中迁移而来,将主体对外在事件的感知和体验以一种模式化的概括方式转化为语义关系网络。相应地,作为心理空间的语言表征,叙事“文本”也呈现出对应的图式结构。如叙事作品的顺叙结构就是对事件序列时间顺序的心理认知结构的“文本”表征。可见,图式是叙述者语义关系表征与读者语义关系认知的窗口。以此为理论基础,对于叙事地图的表征机制探讨也应从物理空间、心理空间与“文本”空间入手:在物理空间中,从事件、主体和背景的故事层面研究“叙述什么”;在制图者的心理空间中,从视角、结构的构思层面研究“如何叙述”;在“文本”空间中,分别从话语构成和话语表达的“文本”层面研究“语言组织”和“语义表达”;在读者的心理空间中,从话语阐释层面研究应“如何解读”。因此,叙事地图的表征机制包含了地图叙事故事、地图叙事构思、叙事地图“文本”、地图叙事表达策略与叙事地图的解码5个部分(图6)。

图6 叙事地图的叙事系统构成Fig.6 Narrative systems of narrative maps

3.1 地图叙事故事

地图叙事故事是地图叙事开展的动力与素材,其核心是事件。经典叙事研究认为“故事”是由事件参与者引起或经历的一系列按时间顺序构造的且合乎逻辑的事件,可分为角色、情节与场景3个部分[44]。角色是事件的行为主体,推动着事件的发生、发展或状态改变,在地图叙事中因制图者叙事视角的选定和读者的阅读参与而彰显出卷入形态的多样化及浓厚的个人色彩。情节是事件的组合,是由核心事件和催化事件围绕叙事意图组合而成的中间单位[18]。其中核心事件是指在叙事故事中具有后果作用、决定故事发展方向的事件,而催化事件是指对故事发展不产生直接影响且具有补充和连续意义的事件。情节之间因事件的并行与分叉而相互交叉结合,构成了地图叙事复杂的故事线。场景是角色行动、情节发展的空间或场所,塑造着故事的情景语境与文化语境,在地图叙事中一方面承担着地图空间再现的职责,限定了地图叙事故事解读的空间与边界,另一方面也为故事铺设特定的社会、文化与政治情境,规定了故事意义诠释的法则与框架。

3.2 地图叙事构思

地图叙事构思是地图叙事故事在制图者心理空间中的映射,即制图者对故事的感知和思维过程,包括叙事视角与叙事结构两方面内容。文献[24]将“视角”视为感知或观察故事的角度,涉及多感官、思维活动和情感的全知模式。视角决定了地图叙事作品的叙事主体,进而影响着叙述的方式,可从人称与视点两个维度进行刻画。人称决定不同的地图叙事角度、叙事视野和风格,分为人称叙事和非人称叙事,其中非人称叙事占主导。所谓“人称叙事”是指地图叙事中有明晰可辨的叙事主体以明确的身份和话语引导着叙事行为的发展。鉴于地图的科学性与客观性特性,常见第三人称叙事,借助地图图面中虚拟人物将读者带入地图叙事空间完成叙事体验。而“非人称叙事”则是指地图中没有明晰可辨的叙事主体,即地图中主体与故事无直接讲述关系,仿佛叙事行为在自主地进行。视点则决定着地图叙事某一人称下具体的切入角度,类似电影中的“镜头”,形成不同的叙事层面和相应的讲述方法,包括内部目视化和零级目视化[24]。内部目视化指地图所呈现的视觉场景代表了某个人的视点,而零级目视化指视觉场景的视点置身于所有人物之外,是一种全知视点。因此,在非人称叙事中,所有视点都呈现为零级目视化;而在人称叙事中,为了在叙事过程中体现地图的客观性与全面性,视点则在零级目视化和内部目视化之间交替进行。视点的使用构建了人称叙事和非人称叙事的叙事框架,使得叙事层次更加清晰,同时不同视点的转换也是地图叙事中的情节性与节奏性的重要体现。

“结构”是指故事的逻辑线索,在制图者的心理空间中通过时空认知图式实现复杂主体关系、行为关系及现象关系的推导。具体而言,按照人类认知思维方式,叙事结构可从时间的体验、空间的形塑与时空互动融合3个维度展开。时间的体验强调故事线索遵循事件在时间轴线上的演变次序,往往以过去的某个时间点作为叙事的起点,各情节根据时间顺序展开,具有单一线性因果逻辑。空间的形塑强调叙事线索遵循事件物化载体排列组合形成的空间形态结构,常表现为对在同一个主题指引下或同一故事背景下的不同空间中发生的多个事件的叙述,其中各事件相对独立且完整,通过碎片式的线索揭示故事在空间中的串联和整合,具有非线性逻辑。时空互动融合强调复杂故事时间及空间逻辑的组合和嵌套,常在时间(或空间)主线索的辅助下解构故事发生与发展的具体空间(或时间)逻辑,可以概括为两种情形:一是在宏观层次上以时间为线索而在微观层次上以空间为线索;二是在宏观层次上以空间为线索而在微观层次上以时间为线索。

3.3 叙事地图“文本”

叙事地图“文本”是地图叙事构思的话语运行成果,是对制图者心理空间中的故事的“文本”表征结果,是由地图图形符号、图像符号和文字符号等地图语言构成的视觉符号“文本”。语言符号学认为无论何种语言都有其特定的语法系统,被视为该语言“文本”的生成规则和运用规律,满足话语的学习和运用、交流和理解需求[40]。叙事地图“文本”作为具有描述性功能的视觉语言,存在着类似文字语言语素构词的底层结构以及词构成句、句构成篇的上层结构。底层结构方面,由具有独立语义的视觉变量通过相互组合而形成具体的视觉形象,进而构成具有完整表意及象征内涵的地图符号。在此对叙事地图“文本”的视觉变量做具体说明:鉴于地图图形符号和图像符号都从属于“图像语言”,即通过基本图形和色彩因素的变化来表达地图所述内容的差异,其基本视觉变量的选定沿用地图学及图像学研究的基本图形要素,包括形状、尺寸、方向、颜色、纹理5个方面,其中颜色要素包含色相、亮度与彩度分量,纹理要素的从属变量则为图案样式、图案尺寸、图案排列,而排列又具有不同的顺序、方向和间隔。而文字符号在叙事地图“文本”中是对地图图形符号和图像符号的语义概述和语境补充,旨在以注释和描述文字的形式说明地图图形符号和图像符号的内涵,因此其视觉变量仅考虑尺寸、颜色和字体风格,而不考虑字形、排印等图像化因素。如图7(a)所示,水通过蓝色、面状、波纹纹理的符号表示。

图7 叙事地图“文本”组构示例Fig.7 Examples of “texts” construction of narrative maps

上层结构方面,语言符号学指出第Ⅰ级符号能够以“能指/所指”的整体性成为第Ⅱ级符号的能指[1],那么单个的地图符号同样也可以通过符号的组构成为更高一级地图符号的能指,以此类推,一系列具有相同表意目的的地图符号通过“内在规律”组构在一起,形成最终完整的叙事地图“文本”。从视觉感知角度,这一“内在规律”则表现为视觉通道的构建,即视觉主体、陪体、背景、空白以及主、陪体内部逻辑的安排。叙事地图“文本”通过逐层视觉通道的塑造将地图符号有逻辑、层次地组织在图面上,反映符号所述内涵间的结构和关系,类似于“文本”语言的句法和谋篇布局,是心理空间中认知图式的层级结构的体现。首先,根据意义单元的表意目的,借助视觉通道将3类地图符号的有机组合生成句子。例如表示某事件在某地发生,至少需要图像符号作为视觉主体展现事件场景、地图图形符号作为视觉陪体展示其空间位置、文字符号作为背景简要说明事件过程,如图7(b)所示。再通过图面版式及色彩塑造更高层级的视觉通道,将“句子”有逻辑地组织在图面上形成段落、篇章,传达完整的叙事地图“文本”信息。如图7(c)借助“总-分”的辐射型版式划分了图面最高层次的视觉主体与陪体,分别展示完整赏樱路线和各赏樱点游览盛况,同时以文字符号为背景描述赏樱事件的环境语境。可以看出,图像符号和地图图形符号作为直观的“图像语言”为叙事地图“文本”构建了服务于人类认知惰性的相对浅化的信息加工框架,但鉴于其编码与解码的意指浮动,在符号组构的过程中需与具有明确指涉结构的文字符号共同叙事,借助文字的信息锚固效能[62],以“图文互文”的形式防止读者内容解读过程中的信息逸散。

3.4 地图叙事表达策略

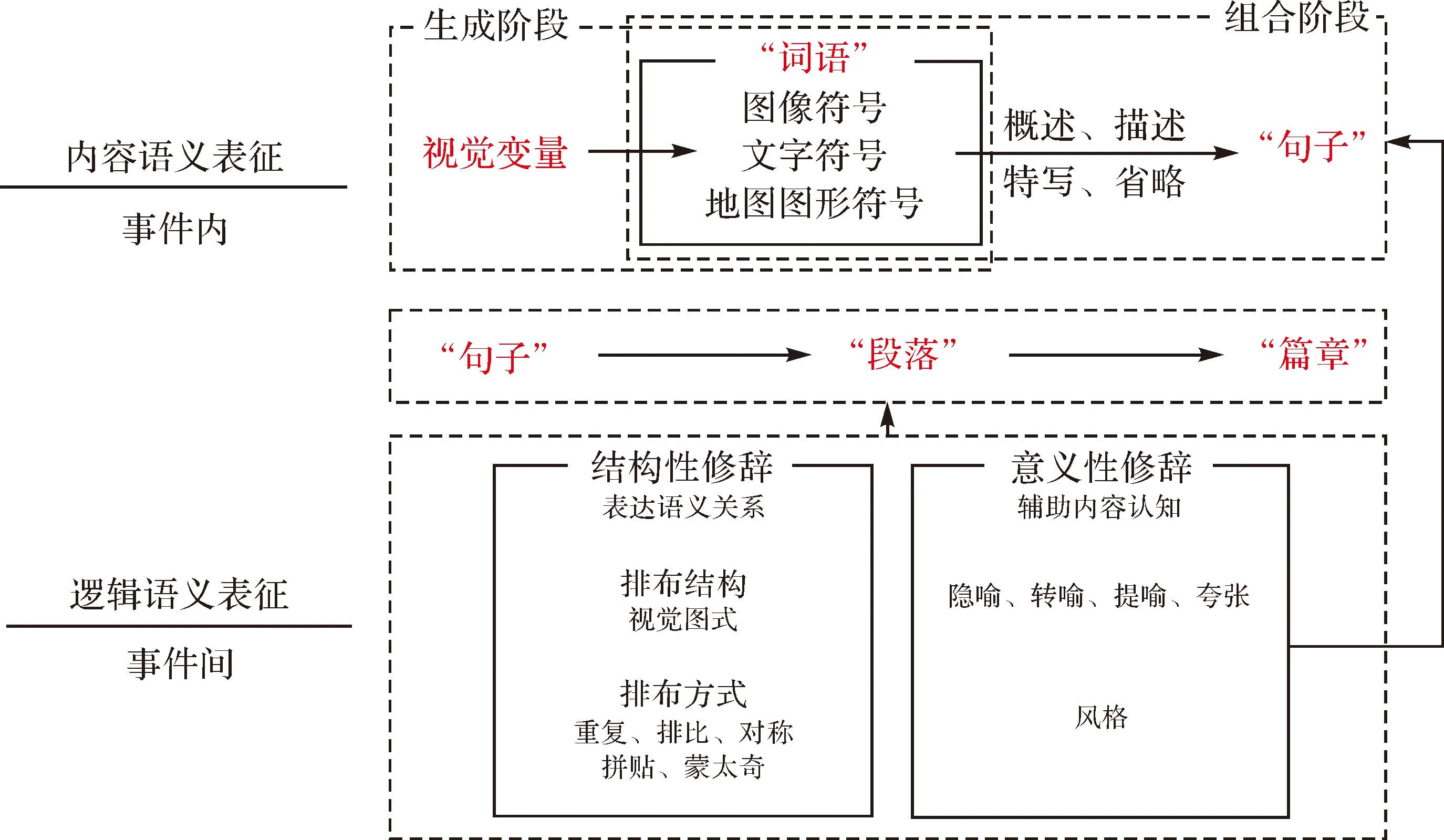

地图叙事表达策略是对制图者心理空间中的故事的“文本”表征过程,是在地图“文本”构成逻辑下开展的地图叙事构思的语义表征过程,即通过视觉“文本”要素的策略性安排和布局(“词语”的生成组合、“句子”的组织秩序、“段落”的起承转合、“篇章”的整体风格等),实现地图叙事的话语生产与“文本”意义建构,最终达到说服或认同的目的。这一过程包含了对事件内容语义的表征和对事件间逻辑语义的表征两个层面(图8)。

图8 地图叙事表达策略Fig.8 Visualization strategy of narrative maps

内容语义表征是指对地图叙事内容的基础展示,通过地图符号的生成和组合,将叙事事件转换成图形或图像表现出来。在生成阶段,基于“词语”具体表意需求,选择合适的视觉变量,组合生成具有独立内涵的地图符号,完成各单元语义的视觉传递。特别是由于地图图形符号表意的嵌套性和层级性,即通过点状、线状、面状符号等多个符号共同完成空间语义表征,地图图形符号的生成存在“符号组合生成高层级符号”的特殊情况。在组合阶段,根据既定的叙事视角(人称及视点),将上一阶段生成的地图符号按照一定的叙述方式进行组合,完成对事件完整的语义表征。与强调地图投影、符号系统、制图综合等的科学制图对地理空间表达的关注相比,叙事地图受叙事时间的影响,更多地注重事件时间和空间的整体表达,需在根据故事时距(事件发生所需要的实际时间)和话语时距(叙事作品叙述所需要的时间)的长短调整呈现形式,在概述、描述、特写和省略4种叙述方式中进行选择[24]。时距相等多用于对主体动作、对话、环境等全面描述,采用描述性场景叙事,如图9(a),聚焦于叙述对象的整体外观;故事时距大于话语时距,多用于提供叙事背景或概览,采用概述或省略叙事,如图9(b),展示故事发展过程的宏观空间布局;故事时距小于话语时距则用于描述主观心理,采用特写叙事,如图9(c),聚焦于叙述对象的细节神态与动作。

图9 内容性知识表达示例Fig.9 Examples for the content based knowledge delivery

不同于浅层次的内容语义表征,逻辑语义表征是使得叙事结构能够被读者感知的关键。受认知心理学的影响,地图叙事的逻辑语义表征的实现正是视觉修辞的地图学运用,可分为结构性修辞和意义性修辞两方面[63]。结构性修辞,旨在强调地图叙事话语的语义关系,主要体现于“句子”和“段落”在地图可视空间中排布结构和方式的调整。其中排布结构是指其形成的“视觉图式”,是对心理空间中认知图式的视觉再现。即在视知觉的作用下利用“图”—“底”关系制造视觉动力,进而呈现出地图的叙事逻辑,是叙事“文本”语义关系生成的根本。这一过程往往通过构图、色彩及动态变化的设计实现图面视觉层次、视觉轨迹以及视觉焦点的塑造,使其在反映叙事“文本”语义逻辑的同时,构建叙事“文本”在地图空间中可能的阅读路径,控制读者对于地图信息的访问流程。如图5(a),通过“变迁事件”的斜向串联排列形成从左上到右下的斜向视觉流程,引导视线按时间轴方向流动。排布方式主要包括“句子”和“段落”的重复、排比、对称、拼贴和蒙太奇,在形式上构建话语的节奏与韵律,增强叙事“文本”的整体感。如图5(a)中的“变迁事件”采用相同的符号组构方式、色彩与质地元素,构成了“段落”上的排比,形成作品独特的视觉韵律。而意义性修辞,旨在辅助叙事内容的认知和理解,灵活应用于符号、“句子”“段落”“篇章”等各种语形层次,通过操纵“文本”要素“能指”(形象)与“所指”(概念)关系的偏离,借助隐喻、转喻、提喻、夸张等手段,引发不同的意义联想与心理感受,表现叙事“文本”丰富的内涵层次与想象张力。由于叙事逻辑可能存在的抽象性,意义性修辞也常服务于结构性修辞中“视觉图式”的构建。即借鉴视觉隐喻的表现手法,通过对本体、喻体之间并置、融合及替换关系的表征[64],形成富有恰当隐喻内涵的视觉图式,实现对叙事概念或关系结构的隐喻,促使读者观察并思考地图叙事的逻辑结构[39]。特别地,风格修辞也是一种意义性修辞,受叙事内容的影响,通过偏离普通地图作品的形式特征来实现修辞效果,带来新的视觉感受和文化认同。

3.5 叙事地图的解码

叙事地图的解码是读者通过视觉感知器官,获取叙事地图“文本”可视信息、形成认知并获得相应叙事体验的过程,是叙事地图“文本”内涵在读者心理空间中的再建构,包含3个阶段(图10)。在读图阶段,即视觉感知阶段,读者在视知觉力的作用下获取叙事地图“文本”中有关物象的色彩、形状、所在空间及在空间中的“动力”关系,以辨认物象及其产生的关系结构。根据格式塔心理学感知理论[65],读者会优先将叙事地图“文本”识别为具有简单、相连、对称或有序结构的一个整体,而不是组成叙事地图“文本”所有部分的集合。其中对于结构的感知则通过视觉图式完成,遵循着贴近原则、相似原则、连续原则、闭合原则、共势原则、好图原则、对称性原则和经验原则[65]。在认知阶段,读者启动认知图式,利用视觉感知信息生成事件的语义关系网络。认知图式是先验与经验知识结合的产物,因个体身体、大脑和环境互作经验的不同而存在差异[61]。可见,制图者虽然作为“文本”的组织者和阐释的控制者决定地图整体内涵的建构,但却无法完全控制读者的释义反应。读者将依据个人不同的经历、标准及认知能力对叙事地图“文本”做出不同的解读。在叙事体验阶段,读者的想象力介入语义关系网络,建构一个丰满的故事世界并将其作为体验空间,从而更积极地与身体立场兼容,形成读者在时间、空间和情感维度上的沉浸[66]。其中,时间沉浸塑造了读者的悬念体验,空间沉浸赋予了读者在被述事件中的临场感,情感沉浸则使得读者对故事和人物产生情感反应。沉浸过程所形成的态度改变在读者回归现实情境时依然会得到保留,这时读者将通过情绪反应而不是对信息的逻辑分析做出判断,最终实现说服或认同的目的。值得注意的是,叙事地图“文本”的二维空间性赋予读者更自由的“解码”主动权。不同于文学作品的强制线性阅读路径,对读者而言,叙事地图“文本”是一张由相互连接的叙事节点及其链接组成的叙事网络,提供了多方向流的阅读路径。读者可以进入任何节点,选择穿过、绕着甚至重复、逆转叙事文本的阅读路径,主动建构自己脑海中的叙事故事。因此,叙事地图的解码过程是读者在叙事地图“文本”上的一场自由“旅行”,读者可以从一个叙事节点链接到任意一个节点,通过在链接中的反复跳转、思考与再定位,追踪并理解叙事故事的前因后果,把握地图叙事故事的内涵以及地图所传达的精神与文化。

图10 叙事地图的解码Fig.10 Decoding mechanism of narrative maps

3.6 叙事地图的叙述模型

在叙事地图的表征实践中,地图叙事故事、地图叙事构思、叙事地图“文本”、地图叙事表达策略与叙事地图的解码连接着制图者和读者,构成了一个具有完整性、目的性、认知活动的基本过程的叙事系统。这5部分并非各自为营,而是凭借各自的基本构成准则呈现出一定的嵌套结构和互动模型。那么,如何把握它们的互动结构和发生机制?又如何解读意义在表征机制中的生产与传播?本文立足于地图的信息传输模型[67-68],同时纳入费尔克拉夫(Norman Fairclough)的话语三维分析框架[69]及叙事传输理论(narrative transportation theory)[49],构建叙事地图的叙述模型。

地图信息传输模型从根源上阐释了地图信息传输过程的主体构成、传输指向及信息流,将客观世界、制图者、读者与地图统一在一个相互联系的系统中。在“科学”地图的研究中,地图信息传输模型将读者的认知特征反馈给制图者,通过地图语言的优化降低认知负荷、提升传输效率,实现制图者世界与读者世界的最大程度趋近。同样地,对于叙事地图而言,地图信息传输模型依然起到了关键性的认知反馈作用,探寻符合制图者和读者双方认知框架的地图语言模式,以保障地图叙事的高效运行。然而,由于叙事地图与“科学”地图信息传达的目标与方式存在差异,地图信息传输模型无法满足叙事地图话语实践与受众影响效果分析的需求。为了克服这些局限性,本文一方面从生产者视角引入费尔克拉夫的三维分析框架,探讨文本的话语实践及背后隐藏的权力和意识形态。语言学家费尔克拉夫认为话语实践是“文本”生产、分析和解释的过程,分别在“文本”结构、交互过程和上下文语境3个层次涉及语篇、话语实践和社会实践3个维度。语篇维度的“文本”结构分析,是对“文本”语言形式特征的语言学分析,包括构成、语法和结构;话语实践维度的过程分析,是对“文本”生产过程、阐释过程及二者与“文本”之间辩证关系的分析;社会实践的语境分析,则是对话语意识形态和其中权力机制的分析。三维分析框架中虽然包含了话语的生产与阐释,但其编码与解码机制仍服务于话语的意义构建,缺乏对受众解码过程中更深层次的心理效应的解析。鉴于此,本文另一方面从受众视角将叙事传输理论引入地图信息传输模型,分析受众的心理过程。叙事传输理论整合了读者阅读过程中注意、理解和想象过程,认为叙事传输是实现最终说服效果的心理机制,包含了注意聚焦、叙事理解、情感参与和叙事临场4个心理状态,通过作用于读者的注意力、理解力、情感卷入以及沉浸度来影响读者态度及行为意向的改变。

通过集成地图信息传输模型、三维分析框架以及叙事传输理论的耦合互补优势,本文提出了叙事地图表征机制的叙述模型,分别从“文本”分析、话语实践和社会实践3个维度对叙事地图的表征机制加以阐释(图11)。其中,“文本”分析是核心,在叙事地图语言系统的符码原理、语法原理和修辞原理基础上,探讨叙事地图“怎么讲”的问题;话语实践侧重分析“文本”的编码与解码,在制图者和读者认知与表征行为的解析中,探究叙事地图“如何生产与传递意义”的问题;社会实践则将整个叙事地图的表征实践置于社会、情景和制度中考察,研究叙事地图“意义生产与传递背后的深层原因”。其中:

图11 叙事地图的叙述模型Fig.11 Working model of narrative maps

(1) 内层的“文本”分析维度。主要涉及叙事地图“文本”自身的语言学信息和其作为视觉“文本”的视觉表达策略。前者即为叙事地图表征机制中的叙事地图“文本”模块,包括叙事地图话语的语言成分、生成语法和“文本”结构;后者则为地图叙事表达策略模块,通过叙事地图的语言符号进行图面呈现方式的描述。二者决定了叙事地图话语生成的语法和语篇段落的框架,揭示地图语言如何表达叙事过程中的语义关系。

(2) 中间层的话语实践维度。主要包含地图语言生产(编码)和阐释(解码)两个过程,分别受制图者和读者认知框架的影响。第一,制图者的叙事编码并非对真实事件的“现实主义”或“自然主义”再现,而是对制图者认知框架下的事件的表征。被叙述的事件,即地图叙事故事,需在制图者地图叙事构思的辅助下,重构叙事的背景、视角、逻辑结构与内容。第二,解码过程也受限于读者的认知框架。该框架通过作用于读者读图、认知阶段中的注意力和理解力,影响其叙事体验阶段的情感卷入和沉浸度,最终带来不同的说服或者认同效果。第三,作为制图者和读者意义沟通的桥梁,地图语言肩负着制图者与读者具有普遍性的认知功能,是二者意义交换所形成的联合关系与交互作用的结果。因此地图语言不仅需要服从“文本”分析维度中的语言规则,也应遵从制图者和读者双方的认知框架,从而更有效地服务叙事地图意义的生产与传播。

(3) 外层的社会实践维度。叙事地图的表征实践被置于权力关系及其演化的视域中。一方面,受表征的“权力逻辑”的影响,叙事地图“文本”通过视觉化方式激活某种文化意象,以“逼真”的“现实”模样传递制图者所选择、呈现的“授权”意义,构建读者对其的语义认知。另一方面,制图者与读者虽然在话语实践维度中处于对称的传播位置,但不同的社会距离致使其认知框架与表征目的并非对称,制造了叙事地图表征实践不同的意识形态内容。因此,叙事地图“文本”的意义构建受社会文化、传播实践、媒介生产等诸多外部因素的影响,如社会伦理与价值、文化压力与政策限制、行业惯例等[70]。

4 后续的研究议题

针对学术界存在的叙事地图学术起源模糊、概念范畴不明和表征机制模型缺失等局限性,本文系统考察了叙事及地图两个基本概念的发展脉络,聚焦“文化转向”与“空间转向”关键性理论逻辑,论证了叙事地图产生的逻辑理据;通过厘清“文本”叙事条件及地图“文本”叙事的能力,界定了“叙事地图”的基本概念及内涵,并甄别了叙事地图的本质特征;立足于结构主义叙事学与视觉修辞学的研究范式,构建了叙事地图的叙述模型,解析了叙事地图的表征机制。本文的主要学术贡献体现在两个方面:①奠定了叙事地图的理论“合法性”;②阐明了叙事地图的概念、特征和表征机制等基本问题,为叙事地图的深入研究提供理论参考。

在厘清了基本理论问题后,后续的叙事地图研究应该朝着系统化、体系化和学科化的方向发展。具体而言,应围绕如下几个关键议题展开(图12):

图12 叙事地图的研究领域Fig.12 Research agenda of narrative maps

(1) 时间与空间在叙事地图中具有怎样的内涵和表征形态,且遵循怎样的建构机制?叙事地图通过构建时间的绵延和空间的拓展帮助受众获得时空体验,对其时间与空间问题的探讨将影响着叙事地图理论及实践研究的进一步开展。重点可以从以下两个方面开展:廓清时间与空间哲学思想演进线索,以此为基础明晰地图叙事中故事时间、话语时间、心理时间、故事空间、话语空间、制图空间、身体空间、情感空间的概念范畴;剖析不同时间与空间范畴间协调互作、意义转换与传递的机制,进一步探讨和完善叙事地图的时空理论。

(2) 符号在建构叙事地图“文本”意义的过程中具有怎样的深层关系与关联机制,并遵循怎样的释义模型?在叙事地图的语言系统中,符号作为人们视觉感知的单元对象,凭借一定的符码原理、语法原理和修辞原理建构出“文本”的语义内涵,因此探索其传达意义的结构模式对后续叙事地图设计与分析研究至关重要。具体可基于组合—聚合关系、图文系统、概念整合等基础理论,从符号学、语言学、认知学视角探讨叙事地图符号之间的层级、互文关系及相应的释义规则。

(3) 叙事地图设计应遵循怎样流程并采用怎样的表达策略?设计过程作为叙事地图理论的落脚点,旨在引导制图者创作出符合受众认知的地图作品。首先可以借助心理及认知实验探索叙事地图视觉逻辑构建问题,建立叙事地图设计的理论框架,为叙事地图实践提供有效、可持续的支撑。其实验过程可重点关注以下问题:叙事线索在视觉上是如何建构的,不同类型符号间如何形成明确的互作逻辑?时间和空间是如何组织的?具体表现为怎样的图式结构?图式结构具有怎样的认知模式?同时也需结合视觉修辞学的基础理论,从视觉语法与修辞结构角度提出相应的“语言策略”,增强叙事地图在传播实践中的影响效力。

(4) 如何评估叙事地图的叙事效能?在解决了叙事地图设计方法问题后,需进一步验证其合理性,进而优化关键视觉设计方法,形成一套“理论创新—方法实践—认知反馈”研究范式。纵观现今大众传播的视觉叙事实践,叙事“文本”的最终目的就是达到说服或认同,影响读者的态度、情感和行为。因此,对于叙事地图叙事效能的评估应是对“文本”说服效能的评估,而非对信息传输准确性的过度关注。其实验过程可以借助脑电、皮电、心电技术手段,精准测量并分析叙事地图读者的认知行为和表征情感的生理指标,同时结合情绪量表,定量评估叙事地图的说服效能。

(5) 如何开展面向叙事地图“文本”的视觉分析?因其复杂的语言系统与意义规则,叙事地图的阅读与理解超越了普通意义上的“观看”逻辑,涉及更为复杂的视觉认知体系。因此,如何为叙事地图创立一种观看结构,从而能在方法论上把握不同主题、内容、形式的叙事地图“文本”语言及其话语结构和逻辑,是叙事地图研究的又一关键议题。可借鉴图像民族志、阐释学、精神学分析等方法,开展相应的视觉语法分析(形式维度)、视觉话语分析(意义维度)与视觉文化分析(语境维度)研究。

(6) 叙事地图的批评策略是什么?批评作为一种评价和分析行为,能够引发对于叙事地图话语构建原理及其深层的权力运作的深入思考,进而揭示叙事地图创作的意识形态机制。叙事地图借助符号行为在制图者、读者和叙事内容之间建立了一种合法的支配关系与对话关系,那么这种关系是如何建立的?其背后的权力体系是什么?为了探索叙事地图在社会权力结构中的生产逻辑,可从权力与政治想象、身体与性别、表演与狂欢、文化与空间诗学、本土化与空间美学等角度对叙事地图给予批判性的解释、分析、评价和反思。

(7) 叙事地图在数字媒介下具有怎样的表征机制?可穿戴设备、混合现实、线上线下场景融合、元宇宙等数字媒介连接了现实物理空间与虚拟数字空间,转变了叙事中的空间秩序和表征机制。主体通过沉浸式体验和互动式参与等具身实践,直接融入叙事“文本”创建与意义建构过程。那么,在数字媒介环境下,叙事地图具有怎样的新特点与新机制?数字媒介如何重塑叙事地图的表征机制?能否提出一套纳入主体互动参与和具身体验的叙事地图叙述模型?

(8) 叙事地图在后现代语境下具有怎样的研究范式?后现代地图学的理论范式经历了从表征到非表征的转换,不再强调地图的现实再现与社会建构等表征机制,而是更加关注主体在社会建构与实践过程中的具身体验,倡导将宏观社会的偶然性、突发性与日常性,以及微观主体的感知性、情感性和流动性纳入研究视野。在此背景下,叙事地图能否迈向非表征范式?非表征范式又包含怎样的本体论、认知论和方法论?

(9) 如何开发叙事地图的产品体系?随着人口素质的提升和市场需求的转变,地图产业已经步入了“民生服务”的大众化时代。作为日常活动中所能直接感受到的载体,产品的层次丰富程度是地图产业繁荣与否的直接体现。因此,立足于市场需求,从结构、形态、功能等维度打造多样完善的地图产品体系,亦是叙事地图研究的重要的方向。

(10) 叙事地图如何服务国家重大战略需求?文化软实力是国家综合实力最高层、最核心的体现[71]。在国际竞争加剧和国家快速发展的历史时期,叙事地图如何面向“文化自信”“文化传播”等国家重大战略需求,寻求“讲好中国故事,传递中国声音,传播中国形象”的关键突破口?叙事地图如何深度参与到城市、社会乃至领土空间的知识生产与社会建构过程,助力国家占据文化发展的制高点并掌握国际竞争的主动权?这些议题关系到叙事地图学的可持续发展,未来需重点探讨。