中国大学生体育生活自我建构的影响因素及其社会生态学反思

刘 娟 王 俊,2

(1.宿州学院体育学院,安徽宿州 234000;2.亚当森大学教育学院,菲律宾马尼拉 999005)

一、问题的提出

随着中国现代化进程的加速,体育健康问题越来越受到社会公众的关注。尤其是大学生群体,作为国家未来的栋梁,未来社会发展的主力军,在高强度学习生活中,维持健康的体魄和积极的精神状态至关重要。传统的大学生体育生活研究主要关注个人因素对体育生活的影响,而社会生态学理论视角更注重研究个体与整个环境之间的相互关系。在社会生态学视角下,体育生活不仅是个人、家庭、学校等环境要素相互作用的结果,也是制度、文化、政策等多层次结构关系的落实结果。社会生态学理论旨在研究自然与社会环境之间的相互作用。它强调人们生活在一个层次分明的、具有生态关系的多元结构中,人与环境相互作用是制约和促进人类生存和发展的重要力量。①See Zhuan Liu,“Dilemma and Path Selection of College Sports Resources into the Public Service System of National Fitness in the New Era,”Revista Brasileira de Medicina do Esporte,vol.27,no.1,(May 2021),pp.17-19.在大学生体育生活自我建构的研究中,社会生态学理论的核心思想是将大学生体育生活自我建构视为一个整体,从多元化的因素入手,推动大学生体育生活水平和质量的提高,以追求体育生活品质的全面提升。

多元化因素在复杂的社会场域下均会影响大学生的自我建构。探究这些因素对于大学生健康体育生活方式的评价和支持具有关键的前提性意义。基于社会生态学理论视角对大学生的体育生活进行全面的状态描述和分析,是一项具有重要价值和现实意义的研究工作。同时,通过对认知、情感、文化、个体环境、社会制度等方面因素的分析,深入挖掘影响大学生体育生活自我建构方式的因素,建立影响模型,探讨影响因素定量化。从中发掘影响因素和影响程度、促进大学生健康体育生活方式形成和塑造的策略、措施和方法,进一步提高大学生体育生活和体育教育的质量和水平,有助于更好地推进大学生体育生活的现代化建设。

二、文献回顾与研究假设

当前,国内外很多大学都投入大量资金修建体育设施,加强对大学生体育生活的支持和管理。但不能忽视的是,大学生体育生活困境的根源不是体育场地,而在于滞后的观念和落后的体育文化。大学生需要更深入的体育生活体验,更加普及的体育文化来支持和提高自己的体育生活质量。①参见侯伟强:《智慧校园建设背景下高校体育文化的传播与管理研究——评〈高校体育文化及其建设的综合性探论〉》,《中国学校卫生》2022年第1期。因此,有必要深入分析社会生态学视角下的大学生体育生活自我建构方式及其影响因素,以期推动这一难题的解决。

研究表明,新媒体传播可以促进大学生对体育运动的认知和兴趣。在新媒体体育赛事传播的研究中发现,社交媒体平台分享体育赛事的信息,可以提高大学生对体育的兴趣,并促进他们更加积极地参与体育活动。②See RyanJ. Martin,Sarah E. Nelson,Andrew R. Gallucci,et al.,“Daily and Season-long Fantasy Sports Participation and Gambling-related Problems among a Sample of College Students at Three Universities,”International Gambling Studies,vol.18,no.3,(September 2018),pp.395-407.通过在线视频的相关研究发现,大学生可以通过在线视频更好地理解体育运动的规则和技巧。③See Karri A.Holley,Barrett J.Taylor,“Undergraduate Student Socialization and Learning in an Online Professional Curriculum,”Innovative Higher Education,vol.33,no.4,(October 2009),pp.257-269.新媒体传播也可以帮助大学生更好地管理自己的体育生活。研究发现,通过移动应用程序跟踪个人的运动量和饮食习惯,可以帮助大学生更好地控制自己的身体状况,并制定科学的健身计划。④参见袁诗婧、游茂林:《疫情期间体育参与社会支持举措与大学生锻炼行为:锻炼抗疫动机的中介作用》,《山东体育学院学报》2021年第4期。通过在线社区分享个人的健身经验和成果,可以帮助大学生更好地管理自己的运动生活,并从中获得更多的支持和鼓励。⑤参见王芳:《健身类APP对大学生体育锻炼行为的影响与建议》,《中国电化教育》2021年第1期。不仅如此,新媒体传播还可以帮助大学生更好地理解和应对体育赛事中的挑战和压力。对体育APP的研究发现,通过在线视频学习,可以提高大学生的比赛技能和心理素质,从而帮助他们更好地应对比赛中的挑战和压力。通过社交媒体平台分享个人的比赛经验和心得,可以帮助大学生更好地理解比赛中的情境和要求,并从中获得更多的支持和鼓励。⑥参见巩庆波等:《大学生体育环境感知、体育参与、体育收获相互关系的实证研究》,《西安体育学院学报》2021年第2期。基于此,本研究提出如下假设:

H1:新媒体传播对大学生体育生活自我建构具有正向影响。

校园体育文化发展一直以来是被学者忽视的研究领域。首先在于校园体育文化的界定本身较为宽泛,尽管赵玉琛⑦参见赵玉琛:《微信朋友圈的群体认同与体育参与关系的实证研究》,《沈阳体育学院学报》2022年第2期。证明了大学生参与校园体育活动可以提高学生的身体素质、增强他们的自信心和自尊心、促进他们的社交能力和团队精神,从而对他们的体育生活自我建构产生积极的影响。然而研究者并未更好地将校园体育文化的参与程度进行对比。祝大鹏①参见祝大鹏、漆昌柱:《体育道德强度与体育专业大学生比赛中亲-反社会行为的关系:体育道德推脱的中介作用》,《武汉体育学院学报》2022年第12期。认为,参与校园体育文化活动的大学生比不参与的大学生更有自信心和自尊心,更容易与同龄人建立联系,并且更容易获得社会支持。这些积极的社会和心理效应有助于大学生更好地适应大学生活,从而对他们的体育生活自我建构产生正向影响。袁明莲与王志杰发现,校园体育文化活动可以促进大学生的身体素质和健康状况。他们发现,参与校园体育文化活动的大学生比不参与的大学生更健康,这对体育生活自我建构产生正向影响。②参见袁明莲、王志杰:《大学校园体育文化中最具人文意义的体育精神初探——兼论校园体育文化对学生的人文熏染和人格塑造》,《西南民族大学学报》(人文社科版)2003年第9期。基于此,本研究提出如下假设:

H2:校园体育文化发展对大学生体育生活自我建构具有正向影响。

同辈群体在个体的体育生活构建过程中,为个体提供了中观环境,同辈作用可以促进大学生体育生活的自我建构,提高他们的社交能力并培养他们的团队精神。王富百慧等人③参见王富百慧、王元超、谭芷晔:《同伴支持行为对青少年身体活动的影响研究》,《中国体育科技》2018年第5期。的研究发现,同伴支持可以促进大学生的体育锻炼行为和身体素质,同伴支持可以增加大学生的体育锻炼动机和信心,促进他们的体育锻炼行为。研究发现,同伴支持还可以提高大学生的身体素质和健康状况。这些积极的身体效应有助于大学生更好地享受体育生活,从而使他们的体育生活构建出有节律的行为习惯。个体在同辈环境中除了获得支持以外,还会获得竞争动力,同伴竞争可以促进大学生的体育锻炼行为和个人荣誉感。黄萍婷④参见廖琴:《“健康中国”背景下高校学生参与体育运动的难点与路径》,《文体用品与科技》2022年第23期。认为同伴竞争可以增强大学生的体育锻炼动机和信心,促进他们的体育锻炼行为。同伴竞争还可以提高大学生的自我效能感,增强他们的自信心和自尊心。这些积极的心理效应有助于大学生更好地享受体育生活,从而对他们的体育生活自我建构产生正向影响。此外,同伴合作可以增强大学生的社交技能和合作精神。这些积极的社会效应有助于大学生更好地适应大学生活,从而对他们的体育生活自我建构产生正向影响。⑤参见黄萍婷:《高校学生体育社团对女生体育参与的促进作用——以北京化工大学定向协会为例》,《冰雪体育创新研究》2022年第17期。基于此,本研究提出如下假设:

H3:同辈作用对大学生体育生活自我建构具有正向影响。

在对大学生的体育生活自我构建中,除了中观环境下的同辈作用、校园文化以及宏观的传媒作用外,体育赛事水平对个体的体育生活构建也起到了关键的作用。通常在探讨体育赛事对个体体育行为的影响中,分为两个范畴进行研究,其一是作为观赛者个体通过观看高质量体育赛事从而促进个体对体育运动的参与意愿,其二则是个体参与到体育赛事中,在此过程中个体通过体育参与,促进了个体体育生活的构建。在这个过程中,体育赛事参与促进了大学生团队合作精神和社交能力,提高他们的人际交往和社会适应能力。李慧和勾庆华(2021)对大学生参加篮球比赛的研究发现,比赛中的团队合作体验,可以促进大学生之间的互动和合作,增强他们的社交能力和人际关系。基于此,本研究提出如下假设:

H4:体育赛事水平对大学生体育生活自我建构具有正向影响。

三、中国大学生体育生活自我构建的困境

尽管大学生阶段相比高中、初中学生具备更多的时间可以用于体育生活投入,也有更多的自由时间进行支配及选择,但大学生体育生活的自我构建仍存在诸多困境。

(一)新媒体文化传播的匮乏

个体在社会中将会受制于整体社会传媒信息。在社会层面,公众对于体育运动并未形成统一的认识。20世纪后半叶,中国乒乓球、排球等体育项目取得的成就仅在较为有限的领域内形成了一定的体育文化,但在足球、篮球等全世界受众群体范围较广的领域内,缺乏足够的本土化文化建设,即缺乏在中国范围内依托于本土运动员以及相关组织形成具有中国文化背景的体育文化。①参见刘磊矗、李永:《中国体育经济增长的主要矛盾与解决对策》,《体育学刊》2003年第5期。同时在已有的规模性互联网传播媒介中,对于体育运动的相关宣传也较少,匮乏新媒体体育文化传播以及兴趣推荐算法的新媒体传播路径,导致大学生在公众媒体上所能够获得的关于体育相关的信息报道较少,无法通过兴趣爱好吸引更多的大学生参与到体育运动中。②参见曾文莉:《社交媒体在体育宣传中的运用与规制》,《北京体育大学学报》2015年第6期。

(二)体育赛事水平不足

在大学里,一些学生倾向于参加竞技体育,而部分学生则更愿意参加休闲体育。然而,由于学校有限的体育资源,以及学校所能够构建的体育赛事水平有限,调动大学生参与体育运动的热情不高。同时竞技性体育运动天然地对喜欢休闲体育的学生形成排斥。③参见吕瀚光:《高校二级体育赛事的开发——有效整合高校课余体育竞赛资源》,《科教文汇》(中旬刊)2008年第29期。在社会层面,由于中国竞技性体育运动文化建设起步较晚,在足球、篮球等项目上基础薄弱,本土化的大型体育赛事水平有限,降低了中国大学生对于相关体育运动赛事的热情与参与意愿。同时,无法构建起丰富的分级体育运动制度,进而无法构筑庞大的体育组织体系。

(三)缺乏校园体育文化建设

个体体育生活的构建需要广泛意义上的体育文化进行支撑。当下中国虽然在各学段都展开了体育课程教学,但并未进行更广泛的体育文化构建。反映在现实中,则是高校缺乏对体育锻炼的重要性和影响的宣传和普及。同时,高校管理者对大学生体育课程的认识存在片面性,为了追求学术成绩,重学术轻体育的宏观环境让学生们很难参与到体育锻炼中。④参见曹阳、郑佳薇:《高校体育教育对体育文化产业的作用分析——评〈可持续视域下高校校园体育文化建设现状及对策〉》,《中国教育学刊》2022年第11期。这使得学生缺乏时间进行体育锻炼,影响学生的身体健康和体育素质。

(四)同辈关系影响的持续弱化

在社会视角下,个体尤其是大学生群体,在个体行为的研究中同辈关系是影响以及制约个体行为发生的关键因素。大学环境下个体开始从半社会化朝全面社会化发展。在这个过程中,同辈对个体行为起到规范性作用,即个体通常与周围同辈行为保持一致。然而,随着网络的不断发展,大学群体受到来自移动互联网的影响逐渐增强,侵占了个体与同辈之间的信息交换通道,影响了个体良好的社会化进程,因此减弱了个体的同辈关系影响,进而影响到个体的体育参与。即个体不再投入到同辈群体的体育共同活动中,而是将更多的时间投入到与体育无关的活动中,因此持续弱化的同伴关系阻碍了个体自身体育生活的构建。

概而言之,新媒体文化传播的匮乏,导致公众对体育运动缺乏统一认识,尤其在全球受众广泛的体育项目上缺乏本土文化建设和传播路径。大学里的有限体育资源限制了体育赛事的水平,同时竞技性体育运动对休闲体育爱好者形成排斥,社会层面也存在对竞技性体育运动文化建设的限制。这些问题导致大学生参与体育运动的热情不高,限制了体育文化的发展和普及。

四、研究方法

(一)样本来源

鉴于本研究为大学环境下中国大学生体育生活构建的影响研究,因此所选取的研究对象均为中国在校大学生,其中不包含同等学力以及硕士及以上学历群体,选择的样本均为中国全日制在校就读学生。为确保研究对象具有广泛性,且不受制于具体专业院校的影响,因此在样本选择范围上排除了体育、艺术类专科院校以及综合性大学中的体育、艺术类学生。本文选择北京、上海、武汉、西安、成都、广州六市高校,每市分别选择985/211 院校1 所,普通高校1所,每所高校随机抽取50名学生进行调研。问卷调查时间从2023 年3 月11 日到2023年4月26日。预计发放600份问卷,实际回收问卷522 份,剔除缺失及回答存在明显一致性问卷后,获得有效问卷497份。

(二)变量设计

1.体育生活自我构建问卷

在参考巩庆波①参见巩庆波:《社会生态视域下大学生体育参与研究》,博士学位论文,上海体育学院,2021年。2021 构建的《大学生体育参与问卷》的基础上,制成体育生活自我构建问卷,该问卷包含3 个因子,分别是情感参与、认知参与以及行为参与,其中情感参与包含4 个题项,行为参与以及认知参与分别为3个题项,整体问卷信度为0.948,模型通过Amos 进行验证因子分析,得到结果可见,cmin/df=2.674,GFI=0.959, CFI=0.976, RMSEA=0.078。

2.影响因素

本文设定了新媒体传播、校园体育文化、同辈作用以及体育赛事水平,其中新媒体传播主要考察高校学生受新媒体影响进行体育健身活动的频率以及内容质量;校园体育文化则考察高校校园体育协会的组织水平、校园体育知识讲座以及校园体育运动硬件设备水平;同辈作用主要衡量个体在日常学习生活中,基于高校场域下的同辈体育支持与竞争作用;体育赛事水平则主要考察高校学生所接触大型体育赛事的质量以及数量,其中包括电子竞技类以及竞技性体育运动赛事,各变量均编制三个题目,由于问卷属于自编问卷,因此在后续研究中进行信效度检验。

五、研究结果

(一)描述性统计

在《影响因素问卷》4 个变量的信度分析中,其中新媒体传播信度为0.887,校园体育文化信度为0.901,同辈作用信度为0.735,体育赛事水平信度为0.826。在《体育生活自我构建问卷》的三个变量中,情感参与信度为0.885,认知参与的信度为0.911,行为参与的信度为0.876,所有因子的信度均大于0.7,说明两个问卷具备基本的信度水平,根据校正的项总计相关结果,题目与因子的项总计相关在各因子内部均大于0.5,说明题目和因子之间存在着较高的关联程度。此外,已删除的克隆巴哈信度结果也小于因子信度,说明既有的因子中删除题目不会导致因子信度的增加,因此保留题目。

(二)回归分析

《影响因素问卷》的KMO 值为0.862,超过0.7 水平,其Bartlett 球形值进行计算结果为4556.328,得出显著性Sig<0.001,《体育生活自我构建问卷》的KMO 值为0.916,超过0.9水平,其Bartlett球形检验的值为3264.711,得出显著性Sig<0.001。《影响因素问卷》共抽取特征值大于1 的成分4 个,累计解释率为71.699%。从《体育生活自我构建问卷》共抽取特征值大于1 的成分3 个,累计解释率为82.669%,均大于80%,说明所抽取的成分可以较大程度代表题项信息。在两个问卷的旋转成分矩阵结果中均不存在因子载荷低于0.5 的情况以及跨因子载荷的情况,说明题目具备较好的效度。

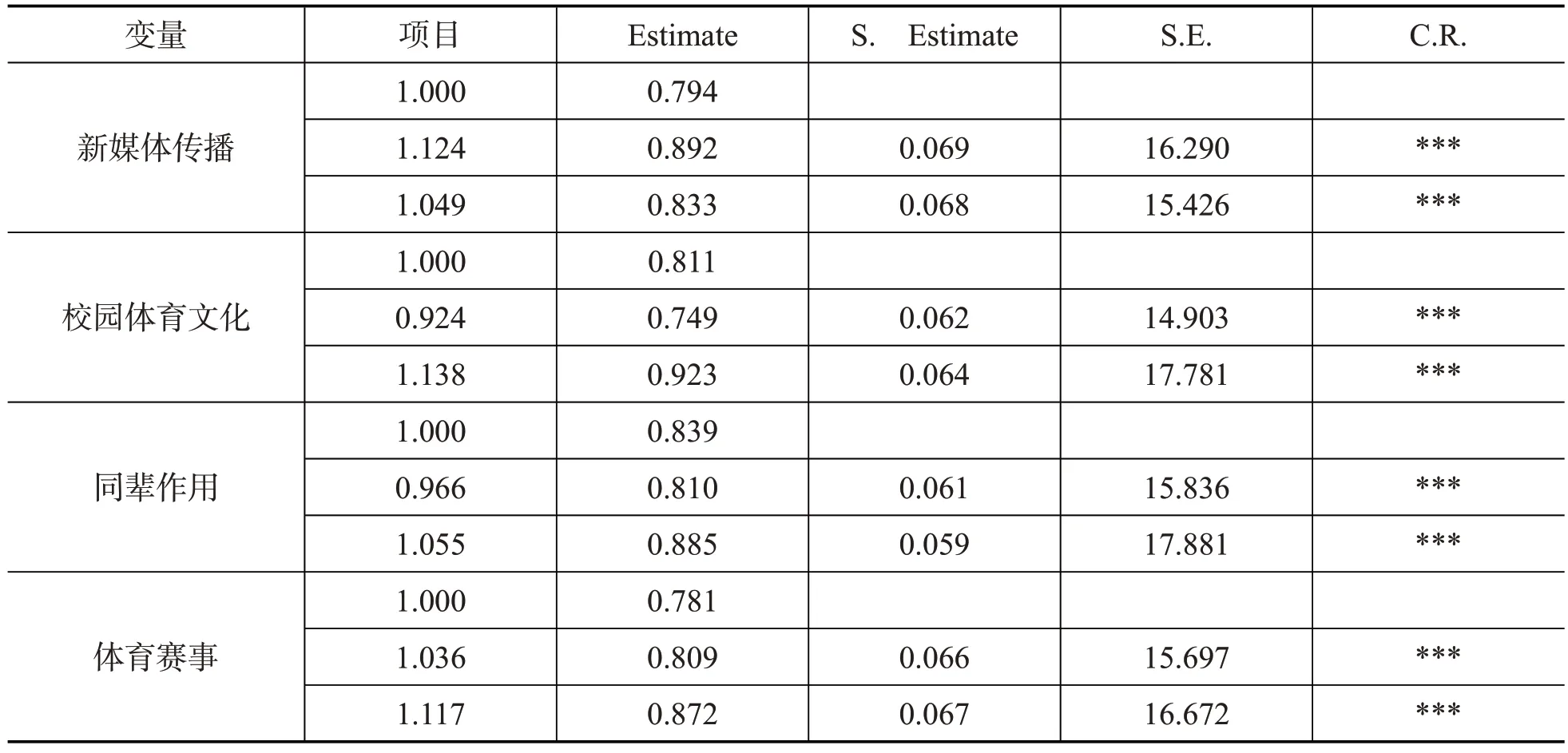

(三)验证性因子分析

在探索性因子分析得到基础的题目与维度的结构关系后,对问卷数据进行验证性因子分析,得到标准化载荷表(见表1)。

表1 影响因素的标准化因子载荷表

从表1 中可以看到,所有题目与维度的标准化载荷值均大于0.5,说明题目与维度的归属关系较高,证明题目确实属于具体维度。同时,可以得模型拟合指数:CMIN/DF为1.228,该值小于3,GFI=0.944、NFI=0.952、TLI=0.991 以及CFI=0.993,均大于0.9,RMSEA 为0.022,该值小于0.05,说明模型拟合较好,因此认为影响因素问卷具备较好的结构。

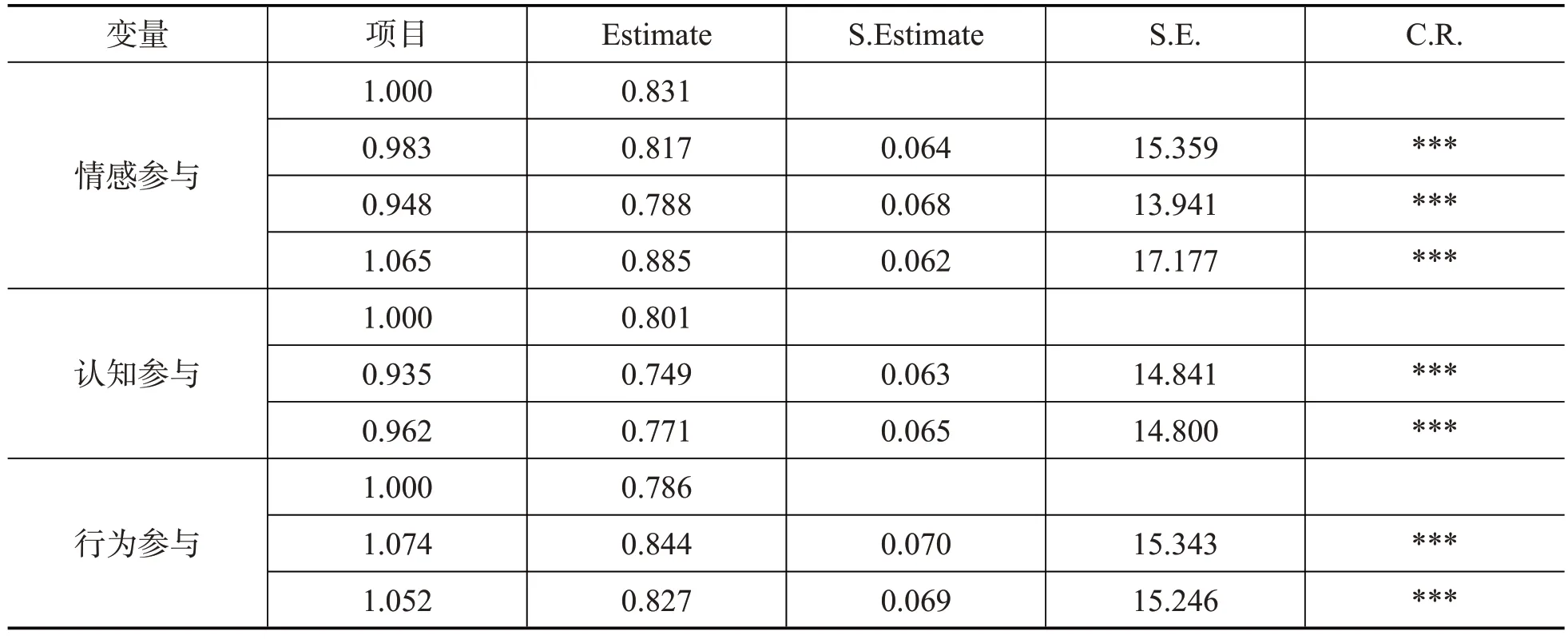

从表2 中可以看到,所有题目与维度的标准化载荷值均大于0.5,说明题目与维度的归属关系较高,证明题目确实属于具体维度。同时,可以得到模型拟合指数:CMIN/DF 为1.663,该值小于3,GFI=0.914、NFI=0.917、TLI=0.966 以及CFI=0.971,均大于0.9,RMSEA 为0.035,该值小于0.05,说明模型拟合较好。

表2 体育生活自我构建的标准化因子载荷表

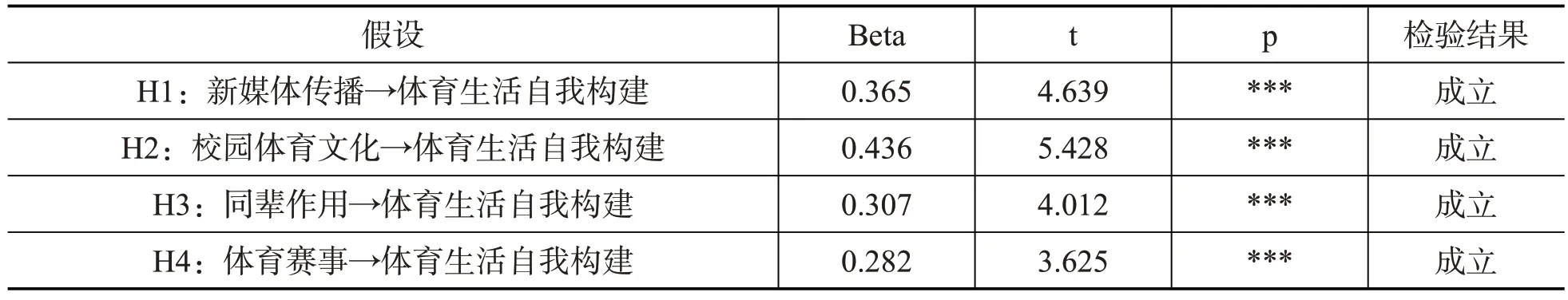

(四)路径模型

根据研究假设构建路径模型以及影响因素的12个题目为外生显变量,4个影响因素为外生潜变量,体育生活自我构建中的10 个题项为内生显变量,3 个变量以及高阶的总因子构建为内生潜变量,根据研究假设构建路径模型。通过极大似然法计算得到研究结果(见表3)。

表3 路径系数表

从表3 的结果可以看到,新媒体传播显著正向影响体育生活自我构建beta=0.365(p<0.001);校园体育文化显著正向影响体育生活自我构建beta=0.436(p<0.001);同辈作用显著正向影响体育生活自我构建beta=0.307(p<0.001);体育赛事显著正向影响体育生活自我构建beta=0.282(p<0.001);模型拟合结果CMIN/DF 为1.478,该值小于3,GFI=0.917、NFI=0.920TLI=0.954 以及CFI=0.960,其中指标均大于0.9,RMSEA 为0.041,该值小于0.05,说明模型拟合较好,且结果合理可靠。

六、结论与讨论

(一)新媒体传播的影响机制

新媒体传播对大学生体育生活自我构建起到正向作用。新媒体传播为大学生提供了更加便捷和广泛的体育信息获取途径。新媒体传播的出现,使得大学生可以通过电脑、手机等设备随时随地获取体育信息。不仅信息量更加丰富,而且获取方式更加灵活和便捷。这种便捷的获取方式,可以促进大学生对体育信息的关注和学习,从而增强他们对体育生活的认知和理解。新媒体传播还能够为大学生提供更加丰富和多样化的体育社交平台。大学生通过新媒体传播,可以加入各种体育社交平台,如微信群、微博、论坛等,这些平台不仅可以让他们与其他体育爱好者交流,分享体育知识和经验,而且可以让他们结识更多志同道合的朋友,增强他们的体育社交能力。这种社交互动,可以促进大学生对体育生活的积极参与和体验。①参见文泽宇:《新媒体环境下体育健康服务信息传播提升研究》,《体育科技文献通报》2021年第11期。

(二)校园文化发展的影响机制

大学生体育生活的构建尽管有来自微观以及宏观的社会生态影响,但不可否认的是,在大学阶段,学生最为活跃的活动场域仍然是大学校园。因此高校体育文化的发展水平直接影响了高校学生在校期间的体育参与情况。其产生的主要影响包括:学校的体育硬件设施保障情况,高校体育协会的组织筹办水平,高校校内体育运动发展水平以及对校外体育活动的参与和投入情况。同时还包括诸如高校体育文化周等宣传活动内容的发展水平以及校领导的重视程度。②参见周磊、王先亮:《济南大学校园体育文化、学生归属感与参与体育锻炼的关系探析》,《江汉大学学报》(自然科学版)2020年第3期。这些组织机构的发展、活动的筹办以及软硬件设备的保障,为大学生创造了充沛的体育活动氛围,从而能够有效构建体育生活。

(三)同辈作用的影响机制

社会化理论认为,个体的行为和认知是在社会交往中形成和发展的。同辈作用作为社会化过程中的一部分,可以促进大学生的身份认同、社会认同感和角色建构,从而更好地建构自己的体育生活,即个体的行为和认知是在社会交往中形成和发展的。在大学生体育生活中,同辈之间的相互影响和互动,能够促进大学生身份认同的形成和发展。通过同辈之间的相互交流和互动,大学生能够更好地了解自己的身份和角色,并且更好地适应和融入体育生活中。③参见黄萍婷:《高校学生体育社团对女生体育参与的促进作用——以北京化工大学定向协会为例》,《冰雪体育创新研究》2022年第17期。同辈作用能够促进大学生社会认同感的形成和发展。在大学生体育生活中,同辈之间的相互影响和互动,能够促进大学生社会认同感的形成和发展。通过同辈之间的相互交流和互动,大学生能够更好地了解自己所处的社会环境,并且更好地适应和融入体育生活中。

(四)体育赛事水平的影响机制

体育赛事水平的提高,可以激发大学生的体育锻炼动机。大学生参与体育赛事,可以增强他们的体育锻炼动机和信心,促进他们的体育锻炼行为,体育赛事水平的提高可以为大学生提供更多的锻炼机会和锻炼方式,培养他们的体育锻炼兴趣和信心,从而促进他们更好地享受体育生活。通过正向反馈促进大学生对于体育活动的认识,从而加强大学生身体素质水平。在体育赛事的参与过程中,个体还将通过对体育运动的理解,形成较强的自我效能感,并且通过在竞技性比赛中形成良性合作以及对抗认识,促进个体更好地与他人形成配合,进而加强团队精神以及社交能力,最终推动个体构建整体的体育运动观,构建积极的体育生活方式。

概言之,新媒体传播、校园文化发展、同辈作用以及体育赛事对大学生体育生活方式的建构产生良好影响。

七、对策建议

(一)加强身体锻炼

随着社会的不断发展,人们的生活方式和生活习惯也在不断改变。大学生作为未来社会的中坚力量,其身体素质和健康状况对未来社会的发展具有重要影响。然而,现实情况是,大学生的身体素质情况堪忧,且缺乏身体锻炼,这已经成为一个普遍存在的问题,因此需要加强大学生的体育运动。校内的体育课程是大学生锻炼身体的重要途径之一,通过参加体育课程,大学生可以学到各种体育运动的技能和知识,同时也可以锻炼身体,提高身体素质。大学生也可以选择自己喜欢的运动项目进行锻炼,例如游泳、跑步、篮球等。选择自己喜欢的运动项目进行锻炼,可以增加锻炼的兴趣和乐趣,从而提高锻炼的积极性和持续性。此外,身体锻炼还可以缓解学习和生活中的压力,提高心理健康水平,增强自信心和自尊心。

(二)改善饮食习惯

饮食是人体健康的重要保障,良好的饮食习惯对身体健康和心理健康都有重要影响。在构筑良好的体育生活过程中,大学生应该选择健康的食物,蔬菜和水果富含维生素、矿物质和纤维素等营养物质,可以帮助身体排毒和调节身体机能。全麦面包富含膳食纤维和复合碳水化合物,可以提供能量和营养物质,同时也可以降低血糖和胆固醇水平。此外,大学生还可以选择瘦肉、鱼类、豆类等富含蛋白质和不饱和脂肪酸的食物,以满足身体的营养需求。在饮食摄入方面,大学生应该控制食量,避免暴饮暴食。暴饮暴食会导致身体摄入过多的热量和脂肪,增加肥胖和疾病的风险。通过改善饮食习惯,可以提高免疫力,预防感染性疾病的发生。良好的饮食习惯还可以改善心理健康,提高学习效率。

(三)建立良好的社交关系

研究结果显示,大学生的同辈关系对体育锻炼有一定的影响。可以认为个体通过与同辈之间的互动形成运动习惯,同时可以在同辈关系中获得社会支持,从而促进个体的体育运动行为。通过建立良好的社交关系,大学生可以获得更多的锻炼机会,同时也可以获得更多的支持和鼓励,提高自己的积极性和动力。为此,大学生应当加入运动社团,建立良好的社交关系。运动社团是大学生们进行体育锻炼的一个重要场所,通过加入运动社团,大学生可以结交到志同道合的朋友,一起进行体育锻炼、互相鼓励、互相支持。这样的社交关系可以帮助大学生们坚持锻炼,提高锻炼的效果。此外,加入运动社团还可以参加各种比赛和活动,锻炼自己的竞技能力和团队合作能力,提高自己的综合素质。参加体育比赛也是建立良好社交关系的重要方式之一。大学生可以通过参加各种体育比赛,结交到更多的朋友,扩大自己的社交圈子。

(四)加强自我管理和规划

研究结果显示,大学生的体育生活自我构建存在一定的问题,需要加强自我管理和规划。通过加强自我管理和规划,大学生可以更好地构建自己的体育生活,提高身体素质和心理健康水平。制定合理的锻炼计划是加强自我管理和规划的重要方面之一。大学生们应该根据自己的身体状况、时间安排和锻炼目标等因素,制定出一份合理的锻炼计划。这份计划应该包括每周锻炼的时间、锻炼的方式和强度等具体内容。通过制定合理的锻炼计划,大学生们可以更好地规划自己的体育生活,提高锻炼的效果和效率。控制时间分配也是加强自我管理和规划的一个重要方面。大学生们的在校时间十分宝贵,需要在学习、社交和其他活动之间进行合理的分配。在这个过程中,体育锻炼也应该被纳入时间分配的考虑范围内。