“食品生物化学”中课程思政的探索

——以“糖的无氧氧化”教学设计为例

毛烨炫,李倩

河南农业大学食品科学技术学院(郑州 450002)

从2014年在上海市首次启动课程思政试点工作,到2016年12月在全国高等思想政治工作会议上,习近平总书记强调要把课程思政作为一项重要工作抓紧抓好,思政工作应以学生为中心,要把思想政治工作贯穿教育教学的全过程,要从2018年起把课程思政作为教育界研究的热点问题,开创我国高等教育事业发展的新局面。

高等学府以培养社会主义建设者和全面发展的未来接班人为宗旨,承担人才培养、科学研究、社会服务和文化传承中的重要使命。随着信息技术的发展,我国和其他国家的教育和学术交流更为密切,相互影响更为深刻,意识形态建设面临的挑战也更为复杂[1]。高校的思政教育就显得尤为重要,但长期以来,思政教育主要依赖思政教师,而专业课教师只是从事专业知识讲授,不承担思政教育任务,致使教育教学出现严重“孤岛现象”[2]。课程思政作为课程和思政的综合体,将原来一维(知识维)的教学模式扩展到知识、能力、智慧和人格四维的教学模式,实现知识传授、能力培养、智慧启迪和人格塑造的统一[3]。因此,探索一种“大思政”教育格局,以顺应新时代环境的复杂、多变,深度挖掘各个学科专业知识中蕴含的思政教育素材,充分调动所有教师承担德育工作的责任感及能动性,建立全员全方位、有机协同的思政教育体系,充分激发教师承担德育工作的责任感和积极性。从思政课程到课程思政绝非词序的调整,而是一种理念的突破,同时也将成为破除“孤岛现象”的有效途径。

“食品生物化学”作为食品专业的核心课程,在推进课程思想建设的过程中,要从介绍中挖掘我国生化领域的历史名人或学术成果,树立学生爱国主义情怀,并对内容体系进行科学设计,重点突出课程自身的特点和要求。但绪论部分的目的主要是为了让学生明白“为什么”学习这门课,涉及面较广,知识点容易理解,很容易将思政案例融入课堂中,但随着课程推进,知识点繁琐且难以理解,如果不能将思政元素很好融入课堂讲授时,将导致思政教育牵强,学生对知识点的理解不够深刻,忽略该课程本身培养学生获得专业知识的目的。因此,怎样发掘到足够的“食品生物化学”专业知识与思政元素的触点,使育人教育成为有源之水、有本之木,进而将思政元素有机融合到专业知识当中,使之能够在思政中融合,润物于无声般地实现育人功能,具有重要的研究意义。

课程思政相关研究越来越受到广大教育工作者的青睐,仅2021—2022年关于课程思政的文献报道达1.6万余篇,但关于“食品生物化学”课程思政研究不足10篇(中国知网数据库统计)。如:徐雅楠等[4]以绪论为研究基础,探讨如何围绕生物化学发展史的思想源流构建课程知识体系的方法,融入情感构建课程思政,让课堂和教师变得有温度,学生对老师的信任感增强,从而增强课上课下交流的意愿;陈艳等[5]研究发现课程思政教育多流于形式,配套体系不健全,师生对课程思政缺乏认同感,分析“食品生物化学”课程思政存在问题,以及提出可能的解决对策;贾俊强[6]在阐述课程特点和思政教育原则的基础上,以“食品生物化学”为研究对象,对课程教学中如何引入思政元素进行探讨。

经过文献调研发现,多数关于“食品生物化学”课程思政的研究重点集中在课程特点和思政存在的问题,思政元素与课程内容的有机融合如何具体实施,以及如何评价课程思政效果的方案的研究报道偏少。因此,深入发掘足够的“食品生物化学”专业知识与思政元素的触点,建立全员全方位、有机协同的思政教育体系十分必要。因此,以“糖的无氧氧化”的教学为例,从教学背景、学情分析、教学目标、教学重难点、教学总结及反思6个方面,详细探讨课程思政元素与课程教学的融入方式及效果分析,为农业院校的“食品生物化学”课程思政建设提供参考。

1 教学背景

《食品生物化学》为教学所采用的主干教材,作者谢达平。“糖的无氧分解”选自《食品生物化学》第七章第二节内容。在糖代谢各途径之间联系与调节中,该单元起着决定作用。该单元上承“糖类的消化吸收”,下启“糖类的有氧氧化”。糖的无氧氧化是所有生物体内糖分解代谢的普遍途径之一,使学生在剧烈运动后能独立分析腿部酸痛原因等生理现象的本质,培养学生具有一定的科研意识、科学严谨的工作态度、求真务实的工作作风,为学生不断发展打下坚实基础。

2 学情分析

课程的授课对象为食品科学与工程专业大二学生,他们前期已通过化学基础课如“分析化学”“有机化学”等的学习,同时在“食品生物化学”该课程中,章节之前学生已学习过糖类的消化吸收,对糖类代谢的一些基础知识有所了解,学习情绪高涨,但学生第一次接触物质代谢的相关内容,在对抽象知识的理解和认知上存在困难,个体差异明显。

一个完整的学习活动包括动机、领会、获得、保持、回忆、概括、操作及反馈8个阶段,是学习活动的主要内容。学生的认知结构具有差异,也要求教师教授过程中具有层次性。

在认知习惯方面,部分学生缺乏自主学习意识,对抽象难懂的理论知识缺乏耐心、兴趣,对知识点的整理与总结缺乏高度和完整性。但授课形式新颖活泼,对生活中的事例尤其好奇,更容易接受。

在认知需求方面,喜欢交谈讨论,偏爱直观的知识呈现形式,追求教学活动中与教师平等对话;自尊心强,好面子,由于基础差又害怕表达;活泼,容易接受新的事物。

3 教学目标

通过课程教学大纲和学情分析,以“五位一体”的教学理念为基础,构建“四融合”新工程教育体系,制定的课程教学目标如下:

知识目标:明白糖酵解的定义,反应部位,主要反应历程;熟悉糖酵解的调控机制、丙酮酸的代谢去路及其生理意义;了解肌肉细胞糖无氧氧化和酒精生成的代谢过程。

能力目标:能运用课程所学糖酵解知识内容,解释生活问题,通过收集信息、阅读信息,提高学生获取信息,处理、分析信息的能力。学会归纳总结,让知识系统化,培养学生自我学习的本领。

素质目标:学生通过糖无氧氧化的学习认识到知识能够改变未来,科学技术能改变世界。同时,引导学生追求学以致用的理论联系实际的学习理念,树立为人类服务的知识创造价值的信念。另外,让学生树立食品生物化学是用来解决实际生活问题的理念,对培养学生的科学素养、社会责任感具有重要意义。

4 教学重点、难点

课程教学重点为糖的无氧分解历程及能量计算,教学难点为糖的无氧氧化代谢历程。由于该代谢历程涉及10步反应,学生很难短时间内容理解这些反应历程,将糖的无氧氧化反应的10步历程分为活化、裂解及放能3个部分,通过各部分之间的连接,强化学生对糖无氧氧化反应过程的认识。

5 教学过程

5.1 教学方法

遵循课程自身的运行规律,实现思政元素与理论教学有机结合,破除课程思政的“孤岛现象”,激发学生的学习兴趣,点燃学生的学习激情和热情,利用各种教学手段和方法深入浅出,以联系的观点看待代谢历程,将复杂的代谢过程转变为容易理解的故事形式,实现学生“食品生物化学”相关理论和知识。

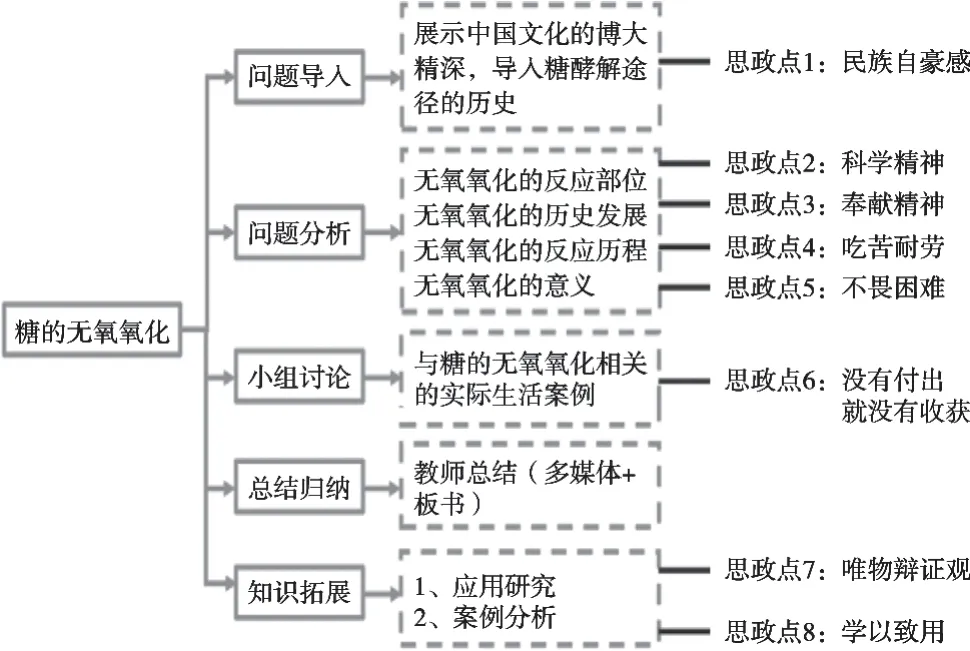

在教授学生理论知识过程中,将通过采用问题式学习(PBL)教学方式,以小组合作的形式共同解决问题,将隐藏在问题背后的科学知识学深学透,以促进他们自主学习和终身学习能力的发展。整体思路如图1所示。

图1 教学过程示意图

一是以中国文化历史为基础,讲解泡菜的历史,让学生认识到中国文化、工艺的博大精深,增加学生的民族自豪感和自信心,并将思政内容与课程实施、课程评价等内容进行无缝对接,提出与课程相关、有机互融的问题,做到专业课教育与价值指导相统一。二是突出重点,讲解糖无氧氧化的历史及反应过程,既有国外科学家,又有中国科学家,在“深”字上下功夫,激发学生追求真理的求实精神,勇攀高峰、敢为人先的创新精神,潜心研究的奉献精神。思政内容应该有的放矢,而非在课程所有知识点中都体现,这样才能突出重点,学生也不会因为思政内容太多而麻木。三是理论知识与实际生活相结合,进行多维度培养,由浅入深,从知识掌握到内在态度价值观的建立。

5.2 教学过程

5.2.1 问题引入,了解中国文化,培养学生的民族自豪感、自信心

结合中国古代泡菜的历史,虽然现在一提到泡菜就以为是韩国的食品,但其实在我国,泡菜早就有悠久历史,我国古代就已经出现通过用腌渍加工的方法获得美味的泡菜,并且广为流传,几乎家家都会做,而韩国的泡菜也是从我国引入的。因此,泡菜的制作工艺作为我国悠久而精湛的烹饪技术遗产之一,让学生体会到中国博大精深的文化和工艺,同时也为学生们增加一份民族自豪感和自信心。在教学过程中,让学生参与讨论“腌制泡菜的条件有哪些?”“到底需要经历哪些步骤才能完成泡菜的腌制?”“为什么泡菜会有酒的味道?”等问题,引出泡菜虽然出现很早,但发酵过程的研究却开始于近代,从而导入糖无氧氧化途径的研究历史。

5.2.2 知识讲授,激发学生追求真理的求实精神

通过讲述法国微生物学家Pasteur在解决啤酒变苦而发明巴氏杀菌法,引出他在科学界做出的贡献,以及他在身体半身不遂的情况下,仍然在为科学世界奋斗。引发学生追求真理、挑战巅峰、勇于创新、潜心钻研的精神。利用糖无氧氧化途径研究历史,激发学生对深入思考能力和分析问题的兴趣,使学生保持孜孜不倦的努力意识和锲而不舍的毅力,让学生在潜移默化中受到科学精神的熏陶和科学思维的提升。

在讲授糖无氧氧化活化阶段的历程中,引入“从来好事天生俭,自古瓜儿苦后甜”的经典诗句,让学生体会一分耕耘,一分收获的意义,培养学生吃苦耐劳的精神。以吴明珠和袁隆平的实例,他们是我国著名的科学家,为我国农业领域做出巨大贡献,吴明珠院士在患阿尔茨海默症的前提下仍记着种瓜,袁隆平院士在病床上仍不忘自己的科学研究,加深学生的感受。

采用启发式教学,以导游的身份带领学生了解糖酵解的整个10步反应。每步反应几乎都需要酶的参与,让学生思考酶对反应的调节,其根本在于细胞为避免浪费,依靠酶精确调控产物的量,达到最优模式,促使学生思考细胞尚是如此,进而启发学生感悟古人“一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰”的深刻理念。

5.2.3 小组讨论,锻炼学生理论联系实际的能力

结合课程学习的糖酵解内容,让学生解释实际生活中遇到的问题,如临床患者输液时,为什么用的是葡萄糖而非6-磷酸葡萄糖?还有哪些反应是需要先投入才有产出?短跑冠军百米速度是否可无限制提高?糖酵解产生的H怎么办?会不会影响人体内pH的平衡?在糖酵解反应历程中,葡萄糖活化的目的是什么?等问题。给学生强调投机取巧在任何情况下都行不通,没有付出就没有收获。结合糖酵解,引出脂代谢也包含相似的路径,进一步强调没有付出就没有收获,只有努力才能更幸运,不要幻想天上掉馅饼的事情,深层次培养学生想要获得,就必须先有奉献的精神,同时引出不同时代反映只有付出才有收获的诗句,进一步强化学生的思想理念。

5.2.4 知识拓展,让学生体会学以致用的乐趣

从机体在缺氧情况下获取能量的有效方式,以及某些细胞即使在有氧条件下也会进行无氧氧化,这两个方面讲解糖酵解的生理意义。并以实际案例进行分析:人在高原为适应缺氧环境,通过加强糖无氧氧化,为机体提供能量;剧烈运动后肌肉酸痛,由于人在剧烈运动时,身体暂时处于相对缺氧状态,葡萄糖分解产生的丙酮酸,在缺氧条件下最终产生少量的乳酸;在病理情况下,当呼吸受阻或循环功能发生障碍时,如贫血、心血管疾病等,也会导致糖酵解反应加强,这里引申至乳酸的代谢及乳酸中毒。通过讲解糖酵解的生理意义,理论联系实际,启发学生在学习专业课的同时,探索理论知识与实际生活的联系,激发学生学习热情和兴趣,增加学生对课程的认知程度。

5.2.5 教学考核与评价的改进

教学考核主要分为诊断性评价和过程性评价。诊断性评价包括课后作业和期末考试,其中课后作业依据本节课内容发布相关单元测试(学习通发布)。过程性评价包括课后讨论(学习通发布)、小组讨论和思政评价,其中课后讨论分为选做题和必做题,学生从自身实际情况和兴趣出发,选择完成全部或部分试题,小组讨论后在课堂进行汇报,了解学生掌握情况,思政评价通过调查问卷,从“树立独立思考的科学精神和创新能力”“树立科学发展观和社会主义核心价值观”“培养爱岗敬业、团结协作和团队精神”“培养奉献精神和家国情怀”4个方面,调查学生经过课程学习对课程思政教育的接受程度。整个课程注重学生的及时反馈,重视全程学习和过程评估,做到因材施教,既有基础要求,又有提升空间,使整个课程的知识点学习和评估都具有很强的针对性。

6 教学总结及反思

问题导入及视频播放,能够明显提升学生学习热情和上课的积极性,在抽象的糖的无氧分解讲解时,结合视频动画,学生可更直观了解到整个历程的变化,在讲糖的无氧氧化生理意义时,从生活实例出发,让学生体会学生学以致用的乐趣,并将思政工作巧妙融入于课堂教学中,培养学生正确的人生观、价值观和世界观。

“糖的无氧氧化”是“食品生物化学”代谢篇课程第一个具体代谢知识点,对后续代谢的理解起着至关重要的作用,需要积累大量的课外新案例、科学前沿内容,尤其是大多数学生感兴趣的热点问题。讲解课程的重点、难点“糖的无氧氧化代谢历程”时,虽有多媒体课件的图片演示以及视频动画的辅助理解,能够给学生比较直观地呈现出代谢的整个历程,但还是略显不足,学生对分子水平的反应历程理解仍有一些困难,如果能增加一些学生自己分小组模拟糖的无氧氧化代谢历程的活动,学生对知识点的理解就更加直观、深刻,也进一步提高教学效果。不同学生的专业素养和专业知识基础存在较大差异,部分学生对与课程相关前期基础知识掌握不足,影响其对新知识的理解与吸收。在今后的教学中需要更多关注这部分学生,及时了解他们的学习效果与进度,通过课后问题讨论时间,帮助他们更好地掌握相关知识点。