复杂控制因素下的桥梁改扩建路线方案研究

——以巫山龙门复线桥为例

赵礼昭, 邹 云

(招商局重庆交通科研设计院有限公司, 重庆 400067)

巫山龙门大桥位于国家5A级旅游景区巫山小三峡景区龙门峡峡口处,跨越大宁河,是渝巴路在巫山县的交通咽喉,是三峡库区内从东到西的控制性工程,也是联系巫山县新老城区之间里程最短、最为便捷的公路通道,交通地位十分显著,发挥着主干线的运输作用。但由于建成时间较早,现状龙门桥及引道仅为双向2车道,而与两侧引道相接的道路均为双向4车道,导致龙门桥在早晚高峰出现常态化拥堵,已不能满足当下的交通需求,更是难以适应未来巫山县交通发展的需要。为此,需尽快实施龙门大桥的改扩建,使之与周边路网及交通量相匹配。

本文以巫山龙门复线桥路线方案为例,基于龙门桥的交通现状,结合路线地形地质条件[1],研究了复杂控制条件下综合最优路线方案,旨在为山地城市复杂控制条件下的桥梁改扩建方案研究提供指导与参考。

1 项目概况

本项目路线起点位于S103(平湖东路)与宁江路平交口处,终点设置在现状S103与环湖景观大道平交口处,路线全长约1.036 km,其中桥梁长约0.93 km。路线方案主要控制因素为龙门复线桥桥位、起终点现状道路接线、地形地貌、桥头两端不良地质、周边建构筑物。为确保路线方案充分服务巫山发展,结合多种控制因素,对桥梁改扩建方案进行研究[2]。

1.1 桥梁改扩建方案的主要控制因素

1) 起点接入宁江路高程及形式;

2) 终点接入滨江路高程及形式;

3) 现状龙门大桥及连接线的平面线形及高程;

3) 龙门桥改扩建形式;

4) 大宁河洪水位;

5) 周边建(构)筑物;

6) 二郎庙滑坡、龙门桥东崩塌体等不良地质。

1.2 项目范围内主要地质风险

本项目拟建路线长度虽较短,但不良地质较多,如二郎庙滑坡、向家沟次级滑坡、龙门桥东崩塌体、桥头顺层等,对路线及结构物方案影响大。改扩建时,路线区不良地质的准确认识和安全合理的处治方案是项目成败的关键。

1) 二郎庙滑坡、向家沟次级滑坡

二郎庙滑坡、向家沟次级滑坡位于三峡库区治理范围内,三峡库区已蓄水多年,涉水岸坡的再造已基本完成,库区蓄水的涨落对滑坡影响已基本消除,二郎庙滑坡、向家沟次级滑坡已根据各部位稳定性情况进行了工程治理,对稳定滑坡起到了一定作用。近些年,在二郎庙滑坡、向家沟次级滑坡体内,修建了一些公路、桥梁及民用建筑,经调查,这些构筑物未对滑坡稳定性产生不利影响。通过现场调查和资料收集,总体上,滑坡整体稳定性良好,在施工扰动或强降雨情况下,局部坡体有失稳的可能性。

2) 龙门桥东崩塌体

根据踏勘和收集资料,该段临江下边坡已采用护脚墙+坡面干码片石防护治理,但因年久失修、干砌片石及岸坡土体出现局部垮塌;上边坡采用挡墙+锚索框架梁进行防护,坡体无裂缝、错台等变形现象。龙门桥东崩塌体整体处于稳定状态。

3) 龙门桥桥头顺层边坡

龙门桥两岸桥头段,路线布设在山前斜坡地带,岩层与路线呈顺层状,为顺层边坡。该段边坡地形较陡,岩性为灰岩,强度高,层厚1 m~2 m,层间结构面为硬性结构面,强度较高,但岩层倾角30°,在施工扰动情况下,极易发生顺层滑动,稳定性较差,如图1所示[3-5]。

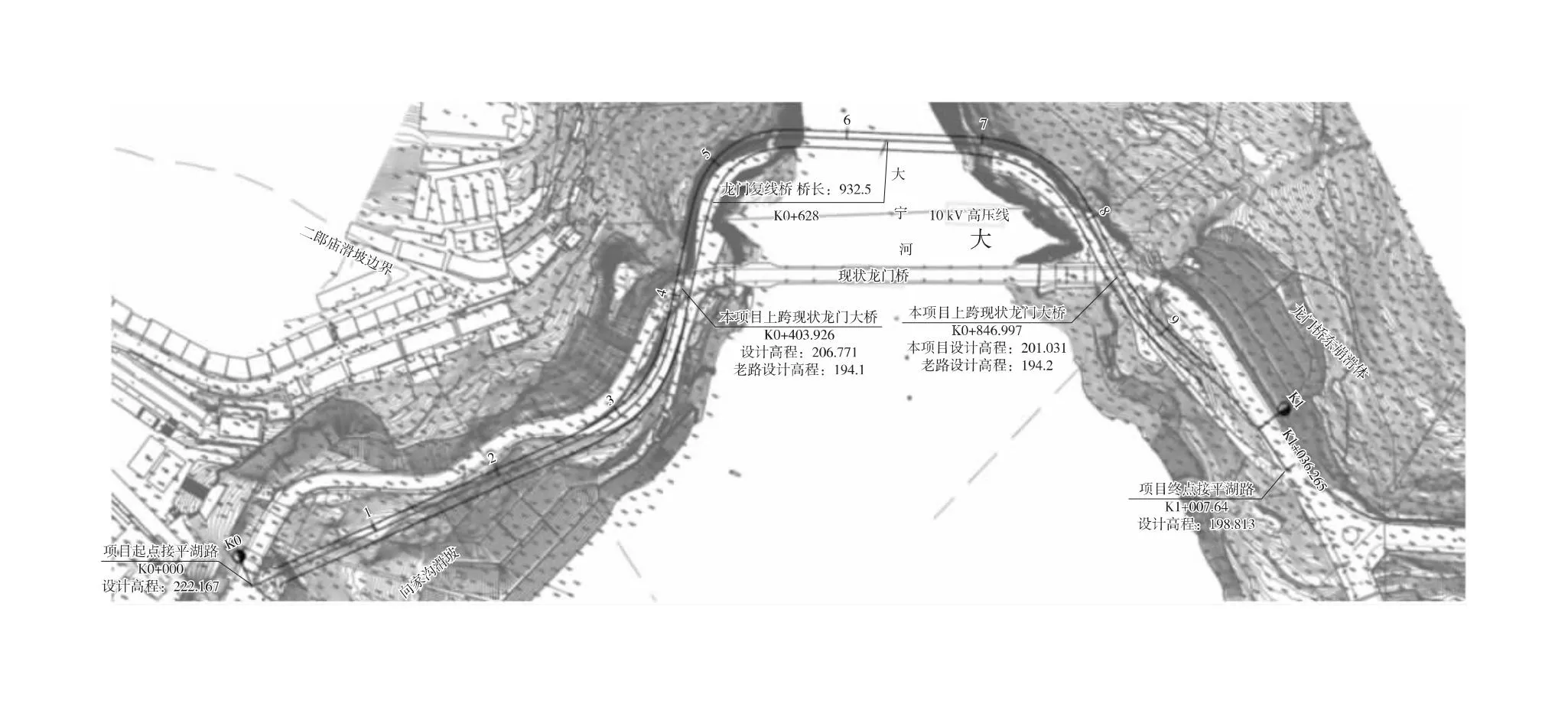

图1 沿线不良地质分布

2 路线方案布置及比选论证[6]

2.1 龙门桥改扩建方式比选

1) 桥梁加宽方式

常规设计中,对既有桥梁改造加宽有3种方式:既有桥梁拼宽、既有桥梁拆除重建及新建分离式桥梁。现状龙门大桥为钢管混凝土中承式拱桥,主孔跨径240 m,主拱圈由钢管混凝土上弦杆、空钢管腹杆、钢管混凝土下弦杆等组成,该桥于2010年建成通车,目前运行情况良好。由于大桥是拱桥形式,采用拼宽方式势必会对主拱结构进行破坏,拼宽方式不可行。大桥是巫山县城连接江东新城、巫山高铁站的重要通道,若采用拆除重建方式,势必会对巫山县交通产生重大影响。综上所述,桥梁加宽方式只能采用新建分离式桥梁,并需完善相应的施工交通组织设计,减少对现状龙门桥行车的干扰,保障交通畅通。

2) 桥位比选

基于前期对项目区域内的地质条件、交通等情况进行调查,初步提出了位于现状桥上游及下游2个桥位,如图2所示。对比后发现,虽然下桥位路线总里程更短,但主桥桥梁规模更大,且主桥两端直接位于二郎庙滑坡及龙门桥东崩塌体范围内,建设运营风险极大,同时也不能改善现状道路纵坡大,安全隐患大的问题;上桥位虽然路线总里程更长,但主桥桥梁规模更小,地质风险相对较小,且可解决现状道路纵坡大的问题,故主桥桥位选择在现状龙门大桥上游90 m处[7]。

通过综合分析,最终确定龙门桥采用新建分离式复线桥的改扩建方式,主桥选择上桥位。

2.2 桥头接线方案比选

由于本项目受到现状道路、现状龙门大桥、周边建筑物、项目区域地质灾害等情况的综合影响,走廊带基本唯一,在主桥桥位受限的情况下,对桥头接线提出了方案1、方案2两个方案来进行比选[8-10]。

1) 方案1路线布设

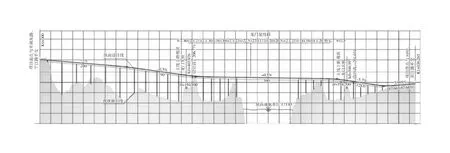

方案1路线起于巫山县城现状S103与宁江路平交口,紧沿平湖路向江东方向行进,先上跨一次现状龙门桥西桥头,跨江后再次上跨现状龙门桥东桥头,最后与现状S103、滨江路平交,路幅宽度12 m,单向双车道,其平、纵断面如图3所示。路线长1 036.265 m,最小平曲线半径60 m,最大纵坡5.7%,最小凸曲线半径1 800 m,最小凹曲线半径800 m,全线设计指标均满足二级公路设计时速40 km的规范要求。

图2 桥位比选

(a) 平面

(b) 纵断面

项目建成后,巫山县城去江东新城方向走新桥,江东新城回巫山老城方向走老桥,与现状龙门大桥形成对向4车道的跨河通道,交通组织如图4所示。

图4 方案1交通组织

2) 方案2路线布设

方案2路线起于巫山县城现状S103与宁江路平交口,沿现状道路进行右侧拼宽,在现状龙门桥西桥头设置平交口与S103平面交叉,跨江后与现状龙门桥东桥头平交,对现状道路进行拼宽后终点在滨江路平交口处渐变接入现状路,路幅宽度12 m,单向双车道,其平、纵断面示意如图5所示。路线长1 111.074 m,最小平曲线半径40 m,最大纵坡8%(现状道路拓宽段),最小凸曲线半径400 m,最小凹曲线半径800 m,全线设计指标均满足设计时速30 km(三级公路)的规范要求。

项目建成后,巫山县城去江东新城方向走老桥,江东新城回巫山老城方向走新桥,与现状龙门大桥形成对向4车道的跨河通道,交通组织如图6所示。

(a) 平面

(b) 纵断面

2.3 接线方案对比分析

1) 道路功能性对比分析

2个方案对比如图7所示。由图7可知,2个方案在建成后都能与现状路形成对向4车道的跨河通道,都能满足当地的交通需求,但方案1在满足二级公路40 km/h设计指标的情况下,可解决因现状县城侧道路纵坡过大致使下坡安全隐患大的问题;方案2沿现状路扩建,不能满足二级公路设计速度40 km/h设计指标,仍然存在现状路下坡纵坡过大问题,存在一定安全隐患。

图6 方案2交通组织

2) 工程规模对比分析

对2个方案的主要经济技术指标进行对比分析,结果如表1所示。

由表1可知,方案1桥梁规模大,方案2防护工程量大,从工程投资上看,2个方案基本相当。

2.4 方案比选对比

对2个方案的主要指标进行对比分析,结果如表2所示。

由表2可知,方案1在满足项目功能的同时,能改善下坡的纵坡指标,满足通航需求,降低安全隐患;方案2虽然景观效果较好,但不能改善下坡纵坡条件,存在一定安全隐患。综合对比,最终采用方案1。

图7 方案对比

表1 主要指标对比

表2 方案比选

3 结束语

本文从项目背景、多种复杂控制因素和路线方案比选等方面探究了龙门桥复线桥改扩建的路线设计问题,在对比分析了各种方案后得到最终推荐方案,并得出如下结论:

1) 复杂地形地质下的路线设计前期,要加强地质勘察,充分考虑路线对不良地质的影响,做好前期的地质灾害治理工作,避免由于地质问题对路线造成安全隐患,道路边坡的稳定性是行车安全的重要因素。

2) 保护区路线设计要充分结合环境特点,避免对环境造成破坏,要与周边环境相协调,打造风景线,实现与自然的和谐统一。

3) 在安全性与景观性不一致时,应坚持安全第一的设计思路,尽量保证结构物和运营安全。