颅底骨坏死对鼻咽癌患者生存率的影响及干预策略研究

卢静成

(梅州市人民医院 耳鼻咽喉头颈外科,广东 梅州 514031)

鼻咽癌(nasopharyngeal carcinoma,NPC)是一种常见的头颈部肿瘤,放疗是作为该病的首选治疗方式。然而放射性颅底骨坏死(skull base osteoradionecrosis,sbORN)是一种NPC严重的并发症,对患者生活质量和生存率均有不良影响。NPC患者接受放疗后出现sbORN的概率较高,尤其是在放疗剂量和范围较大的情况下。根据文献报道,NPC患者接受放疗后发生sbORN的概率在5%~50%,具体的发生率因各种因素而异,包括放疗剂量和范围、病灶位置和大小、患者的年龄、性别、病理类型等。对于NPC复发患者进行二次放疗,由于之前放疗已经造成了颅底组织的较大放射剂量积累,因此其发生sbORN的风险相对较高。据文献报道,NPC复发患者进行二次放疗后发生sbORN的概率较大,发生率可高达50%。发生sbORN后患者2年总体生存率在60%以下,其中因动脉破裂大出血致死的占90%以上[1-2]。既往研究发现,sbORN的范围以及严重程度、较高的放射剂量、局部感染和血管病变等,都是NPC预后不良的独立危险因素。目前对于sbORN的治疗,包含药物治疗、高压氧治疗、手术治疗等。但目前对于该病的发病机制、治疗方案、预防手段均尚无统一标准。因此本文希望通过回顾性分析sbORN患者的年龄、性别、营养状况、病变范围、感染等指标,旨在为sbORN的临床干预研究提供科学理论依据。

1 资料与方法

1.1 临床资料

回顾性队列研究 2001 年 1 月 1 日— 2023年7月31日梅州市人民医院收治的发生sbORN的NPC患者临床数据。纳入标准:①病理确诊NPC,并且影像学确诊sbORN;②具有完整的临床数据;③既往接受过放疗。排除标准:①随访失败;②合并除NPC其他恶性肿瘤。

本次收集数据包含患者性别、年龄、体质指数(body mass index,BMI)、预后情况、血红蛋白水平、白蛋白水平、前白蛋白水平、白细胞计数、C-反应蛋白水平、降钙素原水平、中性粒细胞比例、中性粒细胞数、坏死物细菌培养情况、3.0 T增强核磁共振结果(坏死范围)。总生存期定义为临床确诊至死亡或末次随访时间。临床分期根据2017年发布的鼻咽癌第8版AJCC/UICC分期系统。

1.2 统计学分析

采用SPSS 27.0软件进行统计学分析。呈正态分布的计量资料的比较采用t检验,计数资料的比较采用χ2或Fisher精确检验,生存分析采用Kaplan Meier 法(Log rank 检验),多因素分析采用Cox风险回归模型。所有检验均为双侧检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 临床资料

共纳入31例患者,男23例,女8例;年龄29~72 岁,中位年龄60 岁。所有患者临床分期:Ⅰ期0例,Ⅱ期1例(3.2%),Ⅲ期13例(41.9%),Ⅳa期16例(51.7%),Ⅳb期1例(3.2%)。一程放疗16例(51.6%),二程放疗15例(48.4%)。累计放疗计量<80 Gy16例(51.6%),≥80 Gy15例(48.4%)。放疗后出现sbORN时间:<4个月17例(54.8%),≥4个月14例(45.2%)。其中16例死亡,死亡原因有大出血 6例(37.5%)、脓毒血症7例(43.75%)、多器官衰竭 2例(12.5%)、脑干脑梗1例(6.25%)。BMI低于20 kg/m2的18例(58.1%),血红蛋白降低25例(80.6%),白蛋白<40 g/L的28例(90.3%),前白蛋白<200 mg/L的25例(80.6%),白细胞计数升高15例(48.4%),C-反应蛋白升高30例(96.8%),降钙素原升高16例(51.6%),中性粒细胞比例升高27例(87.1%),中性粒细胞数升高14例(45.2%),坏死物细菌培养阳性8例(25.8%)。坏死侵犯岩尖部22例(71%)、蝶骨基底部23例(74.2%)、斜坡28例(90.3%)、翼突12例(63.2%)、破裂孔11例(35.5%)、颈内动脉15例(48.4%)、蝶窦底8例(25.8%)、颈椎15例(48.4%)、舌下神经管6例(19.4%)、腭帆张肌22例(71%)、腭帆提肌22例(71%)、头长肌26例(83.9%)、翼内肌17例(54.8%)、翼外肌3例(9.7%)、咽鼓管圆枕25例(80.6%)、颅内5例(16.1%)、翼腭窝4例(12.9%)、海绵窦4例(12.9%)、枕骨基底部16例(51.6%),临床资料见表1。

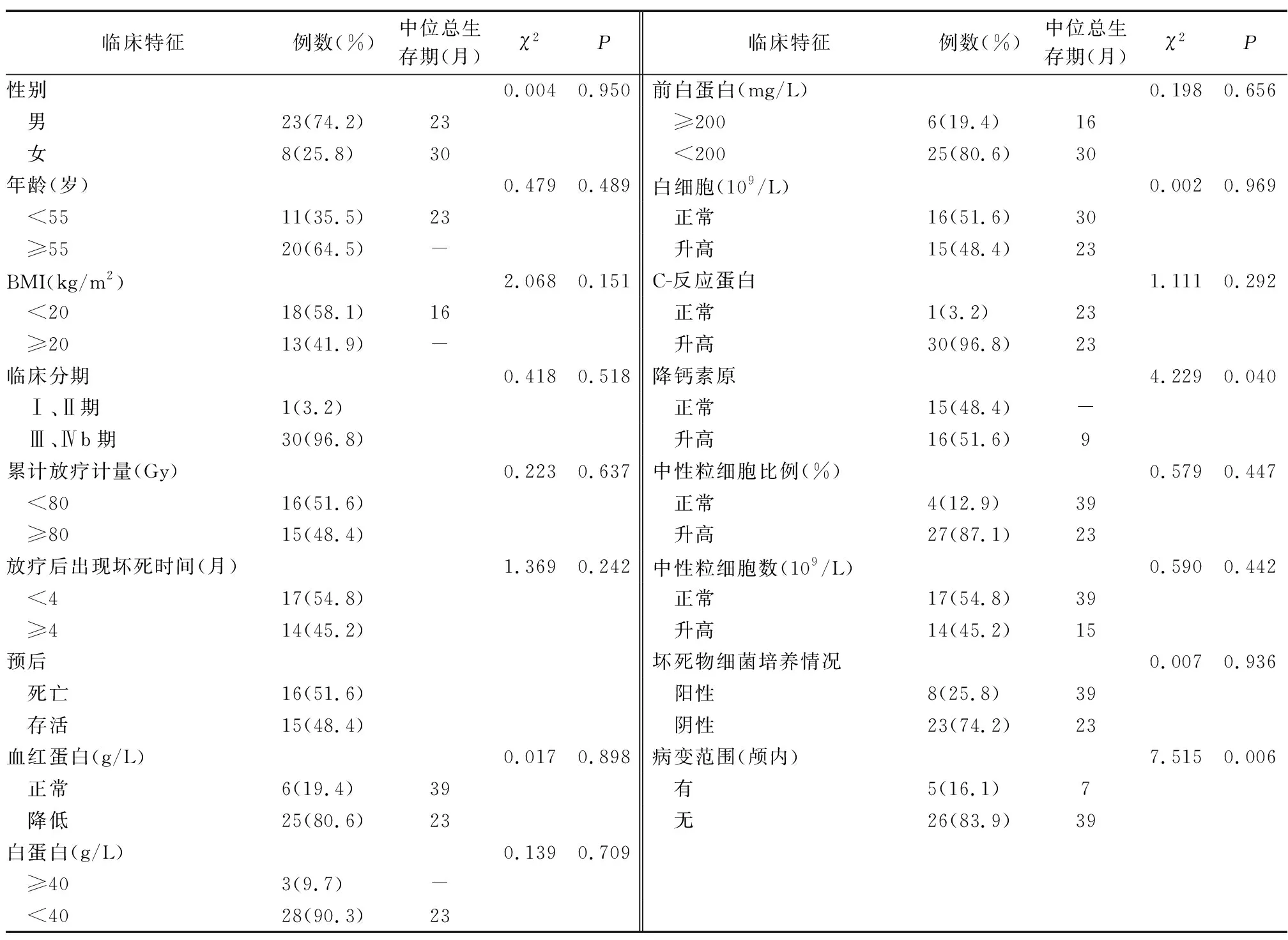

表1 31例sbORN患者的临床数据及单因素分析

2.2 单因素分析及多因素Cox回归分析

单因素分析发现性别对sbORN发生无显著影响(χ2=0.004,P=0.950)。男性患者和女性患者的sbORN发生率相似。年龄对sbORN的发生也无显著影响(χ2=0.479,P=0.489)。年龄<55岁和≥55岁的患者sbORN发生率相似。BMI在sbORN发生方面未达到显著水平(χ2=2.068,P=0.151)。BMI<20和≥20的患者sbORN发生率相似。临床分期(χ2=0.418,P=0.518)、累计放疗计量(χ2=0.223,P=0.637)、放疗后出现坏死时间(χ2=1.369,P=0.242)对于sbORN的发生无显著影响。血红蛋白水平在sbORN发生方面未达到显著水平(χ2=0.017,P=0.898)。血红蛋白降低与sbORN的发生无关联。白蛋白水平对sbORN发生无显著影响(χ2=0.139,P=0.709)。白蛋白水平降低与sbORN发生无关联。降钙素原水平在sbORN发生方面达到显著水平(χ2=4.229,P=0.040)。降钙素原异常似乎与sbORN的发生有关。其他指标如白细胞、C-反应蛋白、中性粒细胞比例和数目等,并没有在sbORN的发生中有显著性差异。在病变范围方面,病变涉及颅内的患者发生死亡的比例显著高于病变不涉及颅内的患者,单因素分析见表1。

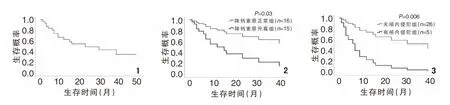

31例患者中仅5例总生存期超过3年,均为男性,末次随访至 2023年 7月 31 日,全组中位生存时间为23个月,1年生存率为70.96%(22/31),2年生存率为54.83%(17/31),见图1。

图1 本研究31例sb0RN患者生存曲线 图2 降钙素原是否升高对总生存率的影响 图3 坏死有无侵犯颅内对总生存率的影响

Cox回归多因素分析显示,坏死侵犯颅内(HR=0.206,95%CI:0.066~0.637,P=0.006)、 降钙素原升高(HR=3.311,95%CI:1.120~9.791,P=0.030)是总生存期的独立危险因素。见图2、3。

2.3 sbORN患者死亡组和存活组各项指标比较

①年龄:死亡组的平均年龄为54.25岁,而存活组的平均年龄为61.47岁。尽管在统计学上无显著差异(t=2.615,P=0.117),但年龄在影响患者预后方面可能具有一定的趋势。②BMI:死亡组的平均BMI为19.26 kg/m2,而存活组的平均BMI为20.05 kg/m2,在统计学上具有显著差异(t=4.457,P=0.044),BMI低可能与患者预后差相关。③血红蛋白:死亡组的平均血红蛋白水平为91.94 g/L,而存活组的平均血红蛋白水平为108.07 g/L。在统计学上具有显著差异(t=6.528,P=0.016),较低的血红蛋白水平可能与患者预后差相关。④前白蛋白:死亡组的平均前白蛋白水平为148.19 mg/L,而存活组的平均前白蛋白水平为135.05 mg/L。在统计学上具有显著差异(t=5.317,P=0.028),前白蛋白水平高可能与患者预后差相关。⑤坏死物细菌培养情况:在死亡组和存活组之间,在坏死物细菌培养情况方面无显著差异。具体数据见表2。

表2 sbORN患者死亡组和存活组各项指标比较 [例

sbORN死亡组和存活组患者两组的临床分期、累计放疗计量、放疗后出现坏死时间、中性粒细胞比例、中性粒细胞数、白蛋白水平等指标比较无显著差异。两组患者的坏死侵犯范围,如:在岩尖、蝶骨基底部、斜坡、翼突、破裂孔、颈内动脉、蝶窦底、颈椎、舌下神经管、腭帆张肌、腭帆提肌、头长肌、翼内肌、翼外肌、咽鼓管圆枕、颅内、翼腭窝、海绵窦、枕骨基底部等多个病变范围中无显著差异,见表2。

3 讨论

sbORN是一种严重的并发症,临床表现为头痛、鼻臭、鼻出血、脑脊液鼻漏等。其病理生理机制涉及多种复杂的生理变化,包括骨质破坏和坏死组织形成、炎症反应、微循环障碍和纤维化等。其中颅底骨质的破坏是sbORN的主要病理表现之一,而坏死组织则是由于颅底骨质破坏所导致的骨髓炎、骨质坏死等病理变化所致。具体的发生率因各种因素而异,包括患者的放疗剂量和范围、二程放疗、病灶位置与大小、年龄、性别等。

Chen等[1]报道sbORN死亡率65.8%,18例患者大量鼻咽出血而死亡,10例患者因虚弱而死亡,另外,还有2例患者因脑脊液鼻漏和颅内感染而死亡。本次研究发现sbORN中位生存时间为23个月,1年生存率70.96%(22/31),2年生存率54.83%(17/31)。16例死亡患者其中大出血 6例(37.5%)、脓毒血症7例(43.75%)、多器官衰竭2例(12.5%)、脑干脑梗1例(6.25%),数据与以往文献报道基本吻合,其中可以发现最主要的死亡原因为鼻出血和感染。NPC放疗后出血率达11.8%,3年生存率26.6%,其中颈内动脉出血患者3年生存率15.1%。研究通过多因素Logistic回归分析表明,只有放射性sbORN与放疗后鼻咽出血显著相关。并且发现NPC患者T分期与放疗后的鼻咽出血密切相关。提出这种观察的一个原因是肿瘤在T3期后除了动脉外还侵犯了骨组织。在这种情况下,放疗过程中的高辐射剂量会导致骨坏死、骨骼营养供应受损或对血管的直接辐射损伤[3]。NPC总体来讲,5年生存率可达到84%以上[4],但合并sbORN的NPC患者2年生存却低于60%,因此sbORN对于NPC生存率有着严重的负面影响。

Hua等[5]对于sbORN研究发现,病变变化分为3个阶段。第1阶段仅发生在黏膜水平,包括局部变性和坏死;第2阶段包括黏膜和肌肉,可以延伸到鼻咽肌腱,在咽旁隙有更重要的缺陷。sbORN见于第3阶段,通常引起顽固性头痛等症状。对于患者处于第3阶段时,往往伴随着严重的感染。感染可能会增加局部组织的能量需求以及氧气和其他代谢需求,从而导致胶原蛋白破坏和细胞死亡。本次研究发现降钙素原升高与sbORN的发生有关,降钙素原升高(HR=3.311,95%CI:1.120~9.791,P=0.030)是总生存期的独立危险因素。感染可能是导致该病进展和严重并发症的一个重要因素。其机制尚不明确,可能与以下原因相关:①颅底组织受损:放射治疗会引起颅底区域的组织受损,包括骨组织和软组织。受损的组织可能会破坏生物屏障,增加细菌侵入的可能性。②血液供应不足:放射治疗可能导致颅底区域的血管损伤和缺血,从而降低该区域的血液供应。血液供应不足会导致组织的免疫功能下降,使其更容易受到细菌感染。③免疫抑制:放射治疗可能会抑制宿主的免疫系统,使其对细菌的抵抗能力降低,这可能包括炎症反应的减弱和免疫细胞活性的下降。④细菌侵入:受损的颅底组织为细菌提供了侵入的途径。细菌可以通过破损的黏膜或损伤的皮肤进入体内,并在颅底区域繁殖。⑤组织坏死和难以治愈的伤口:细菌感染可能导致颅底组织坏死,伤口难以愈合。这种情况为细菌提供了更多生长和繁殖的机会。总的来说,放射性鼻咽颅底骨坏死的机制涉及放射治疗引起的组织受损和血液供应不足,以及可能导致免疫抑制和细菌侵入的因素。这些因素共同作用,可能导致细菌感染在sbORN的发生和进展[6-11]。降钙素原在临床上被广泛用作感染和炎症的生物标志物。当身体遇到感染时,如细菌感染、严重的炎症反应或脓毒症等,免疫系统会产生大量的降钙素原。因此,测量降钙素原水平可以帮助医生评估感染的严重程度、指导抗生素治疗的决策以及监测治疗的效果。

在病变范围方面,病变涉及颅内的患者发生死亡的比例显著高于病变不涉及颅内的患者,Cox回归多因素分析显示,坏死侵犯颅内(HR=0.206,95%CI:0.066~0.637,P=0.006)是总生存期的独立危险因素。有关研究目前较少,根据笔者以往经验,其坏死将颅底骨质破坏后,鼻咽与颅内相通,导致脑脊液鼻漏,并且造成颅内感染,患者有剧烈头痛等症状。本次研究中1例接受了鼻内镜下坏死清除术及脑脊液鼻漏修补术,术中可见患者后斜坡骨折被坏死破坏,造成穿孔并与颅内相同,可见穿孔周围骨质疏松呈蜂窝状,周围组织血供极差,因此在清理完坏死物后,无法使用无血供的游离黏膜瓣或者阔筋膜等常规修补材料。我们选择了带有血供的带蒂鼻中隔黏膜瓣修复颅底缺损,鼻中隔带蒂黏膜瓣是基于鼻中隔动脉(后中隔动脉的一个分支)的黏膜软骨带蒂黏膜瓣。动脉供应来源于发自鼻腔内壁蝶腭孔的蝶腭动脉。然后动脉在蝶窦口下方穿过蝶窦前壁到达鼻中隔。水平切口在颅底下方1.0~1.5 cm处沿鼻腔底部制作,并与在中隔尾缘后1.5~2.0 cm处制作的垂直切口连接。其优势在于:①解剖结构相似:鼻中隔带蒂黏膜瓣的解剖结构与鼻腔内黏膜相似,因此它与受体区域的组织相容性较好。这有助于减少异物反应和移植后的不适感。②大面积覆盖:鼻中隔带蒂黏膜瓣可以提供较大的面积覆盖,从而可以用于修复较大范围的组织缺损。③黏膜功能维持:鼻中隔带蒂黏膜瓣的移植可以有助于维持受体区域的黏膜功能,可以恢复呼吸道的黏膜屏障功能,避免粘连和黏膜损伤。④术后恢复较快:由于鼻中隔带蒂黏膜瓣的血供可靠,组织相容性好,术后患者通常能够较快地恢复,减少手术并发症和感染的风险[12-16]。

营养状态对于sbORN的意义非常重要,适当的营养状态可以对sbORN的预防和康复产生积极的影响。本研究发现白蛋白水平正常的仅有3例(9.7%),死亡组白蛋白水平为(32.79±4.47)g/L,存活组(35.49±5.34)g/L。虽然两者统计学无差异,可能是因为数据量较小的原因。死亡组的平均BMI为19.26 kg/m2,而存活组的平均BMI为20.05 kg/m2,在统计学上存在显著差异(t=4.457,P=0.044),较低的BMI可能与患者预后差相关。白蛋白是一种常见的血浆蛋白,它在人体中具有多种重要的生理功能。除了作为一种运输蛋白,将营养物质、激素和药物输送到组织和细胞,白蛋白还具有调节渗透压、维持血液的胶体渗透压和血容量等作用。除此之外,白蛋白还被广泛用于伤口愈合的治疗。研究表明,白蛋白可以促进伤口愈合的速度和质量。其主要机制包括以下几个方面:①促进细胞增殖和迁移:白蛋白可以促进创面上的各种细胞(如成纤维细胞、内皮细胞等)的增殖和迁移,从而加速伤口的愈合。②提高局部氧分压:白蛋白能够通过提高创面局部氧分压,促进氧气的弥散和供应,从而提高细胞的代谢水平和能量供应,促进伤口愈合。③抗炎和抗氧化:白蛋白具有一定的抗炎和抗氧化作用,可以减轻伤口周围的炎症反应,缓解组织氧化损伤,有利于伤口愈合。④促进胶原纤维生成:白蛋白可以促进创面上的胶原纤维生成和排列,从而加强伤口的机械强度和稳定性,促进伤口愈合。以往研究已证明多种恶性肿瘤的不良预后因素[13-14],并且一项研究发现[14],NPC患者放疗后发生放疗后口腔黏膜炎与低白蛋白水平、低BMI相关。NPC患者在放疗过程中可能面临张口及吞咽困难,导致摄食障碍、体重下降等问题,从而导致蛋白质摄入不足和低蛋白血症。因此,对患者的营养状态进行综合评估,包括蛋白质摄入和BMI指标,对于预测sbORN的发生具有重要意义。

总之,sbORN对于NPC生存率有着严重的负面影响。sbORN的预后受多种因素影响,而且由于该病较为罕见,研究相对较少,因此未来需要进一步开展样本量更多的研究,以深入了解其预后情况及其影响因素。