人类疱疹病毒4感染对宫颈癌影响的Meta分析和临床研究

陆建桥,曹广旭,李 芳*,高金莉

(1.同济大学医学院附属东方医院妇产科,上海 200120;2.同济大学附属东方医院病理科,上海 200120)

宫颈癌是女性最常见的癌症之一,是继乳腺癌、结直肠癌和肺癌之后的第4大常见的恶性肿瘤,也是女性癌症死亡的第4大原因。影响宫颈癌发生发展以及生存率的原因有很多,已经证实持续的人乳头瘤病毒(human papilloma virus,HPV)感染是宫颈癌的病因[1],其他病毒感染在宫颈癌的发生发展中的作用强度和作用机制的研究相对较少。

有研究表明,部分宫颈癌变组织中可同时检出人类疱疹病毒4(Epstein-Barr virus,EBV)和HPV[2-3],进一步的研究结果显示宫颈EBV和高危HPV合并感染的女性其宫颈细胞学异常的风险比单纯高危HPV阳性的女性增加了约4倍[4],且随疾病进展病毒载量有增加的趋势[5],提示EBV可能是宫颈癌进展的促进因素。但O’Leary等[6]、Aromseree等[7]、Seo[8]等报告在癌变细胞中未检出EBV,并由此认为EBV在宫颈癌发生发展中无作用或只起到辅助作用。随着宫颈癌病例中EBV检测数据的不断积累,再次回顾其感染与宫颈癌之间的相关性,有助于对EBV致病性及其与HPV协同作用的理解。

已往的研究表明,包括宫颈癌在内的许多癌症病患中,EBV感染率具有地域差异[9-10]。上海地区宫颈癌患者中的EBV感染率及其与HPV共感染对癌症发生发展的影响尚不清楚,有必要对此开展研究,为本地区宫颈疾病预防提供依据。本研究通过Meta分析和临床研究,旨在明确EBV感染对宫颈癌,尤其对本地人群宫颈癌发生发展的影响。

1 资料与方法

1.1 Meta分析

1.1.1 文献数据提取 文献资料从PubMed、Web of Science中检索而得,使用了Herpesvirus 4 or Human or Burkitt Lymphoma Virus or Lymphoma Virus or HHV-4 or EBV和Uterine Cervical Neopla-sms or Cervical Neoplasm,Cervix or Cancer of the Uterine Cervix两组检索词,检索方式是在主题、篇名、关键词和摘要中模糊检索,设置的时间范围为1990年9月1日—2022年9月1日。同时,采用跟踪检索法对感兴趣的文献的参考文献进行筛选。文献资料纳入规则:标题或摘要中至少有一个关键词,并显示了EBV和宫颈肿瘤之间的关系;病患年龄≥18岁。文献资料排除规则:没有明确采用某种方法检测EBV;基于动物或模型的实验报告;观察性研究、评论、信件、社论、会议摘要、作者的回复和病例报告、非英文报告等。剔除重复的检索结果。从文献中提取以下信息:第一作者、出版年份、国家、患者总数、检测方法、标本类型、病理结果等。所有关于数据提取的差异都通过与共同作者达成共识来解决。每项研究的质量都由评审员用Cochrane偏倚风险工具独立评估。

1.1.2 统计分析 用Stata 12和Review Manager(RevMan 5.4版)软件进行统计分析。先计算每项研究的EBV感染率和置信区间(Confidence Interval,CI),再进行Meta分析以评估总体EBV感染率,最后进行亚组分析,包括病理组织学类型及标本类型2类亚组。统计学异质性用χ2检验和I2统计评估,χ2检验中P<0.05为存在显著性,I2在50%以上定义为异质性显著。当研究间的异质性不显著时,采用固定效应模型;当异质性显著时,采用随机模型。效应量分别选择影响大小(effect size,ES)[95%CI]和累积风险比(risk ratio,RR)[95%CI],ES的百分率视为感染率。所有的测试都是双边的。

1.2 临床研究

在获得每位患者的知情同意的前提下,收集同济大学附属东方医院2021—2022年门诊及住院且经HPV筛查的患者所有就诊信息,选择其中可用的宫颈癌(squamous carcinoma of the cervix,SCC)及宫颈上皮内病变(squamous intraepi-thelial lesion,SIL)的石蜡包埋组织块,对组织样本行原位杂交免疫组织化学染色法检查EBV编码的小RNA(epstein-Barr encoded RNA,EBER)。常规待测石蜡组织切片3 μm,贴片于带阳性对照的防脱片上,于65 ℃烤箱烤60 min,在已设置好染色程序的自动免疫组化仪(北京中杉金桥Ultra PATH)上进行染色。试剂盒为北京中杉金桥EBER地高辛染色液试剂盒ISH-7001UM。收集我院行手术治疗且病理类型明确的宫颈疾病患者就诊信息,采集空腹血2 mL,用淋巴细胞分离液分离沉淀白细胞,采用新产业生物科技公司生产的全自动化学发光分析仪及其配套试剂盒检测EBV 4项抗体:衣壳抗原(VCA)-IgM、VCA-IgG、早期抗原(EA)-IgG、核抗原(NA)-IgG。以EA-IgG抗体阳性作为反映近期有EBV感染,且病毒活跃增殖的指标,以VCA-IgM判断现症感染率,以NA-IgG判断既往感染率[11]。同时根据4项抗体阳性概貌,参照文献[12-13]的方法,对EBV感染状态进行联合判断。

2 结 果

2.1 Meta分析结果

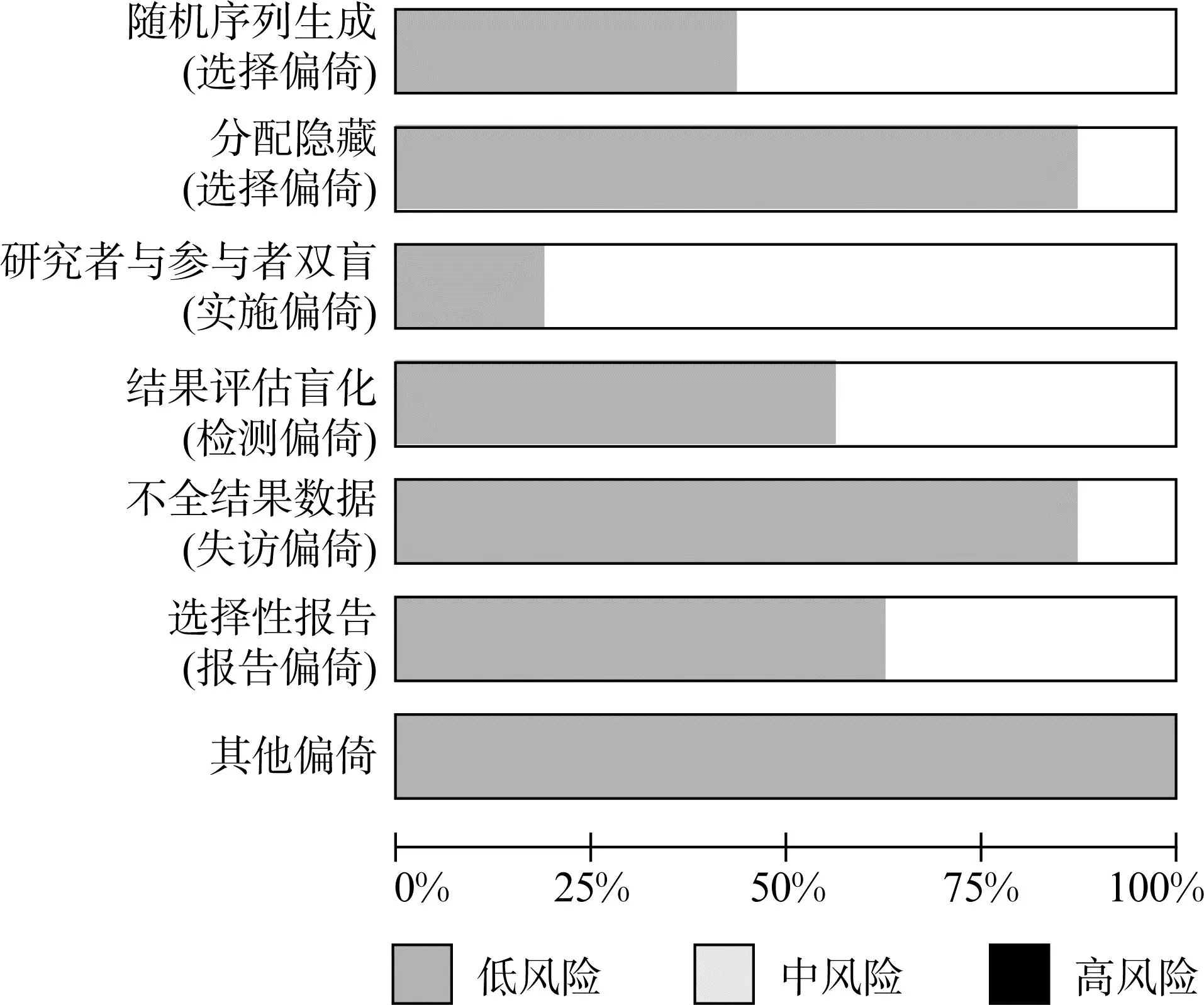

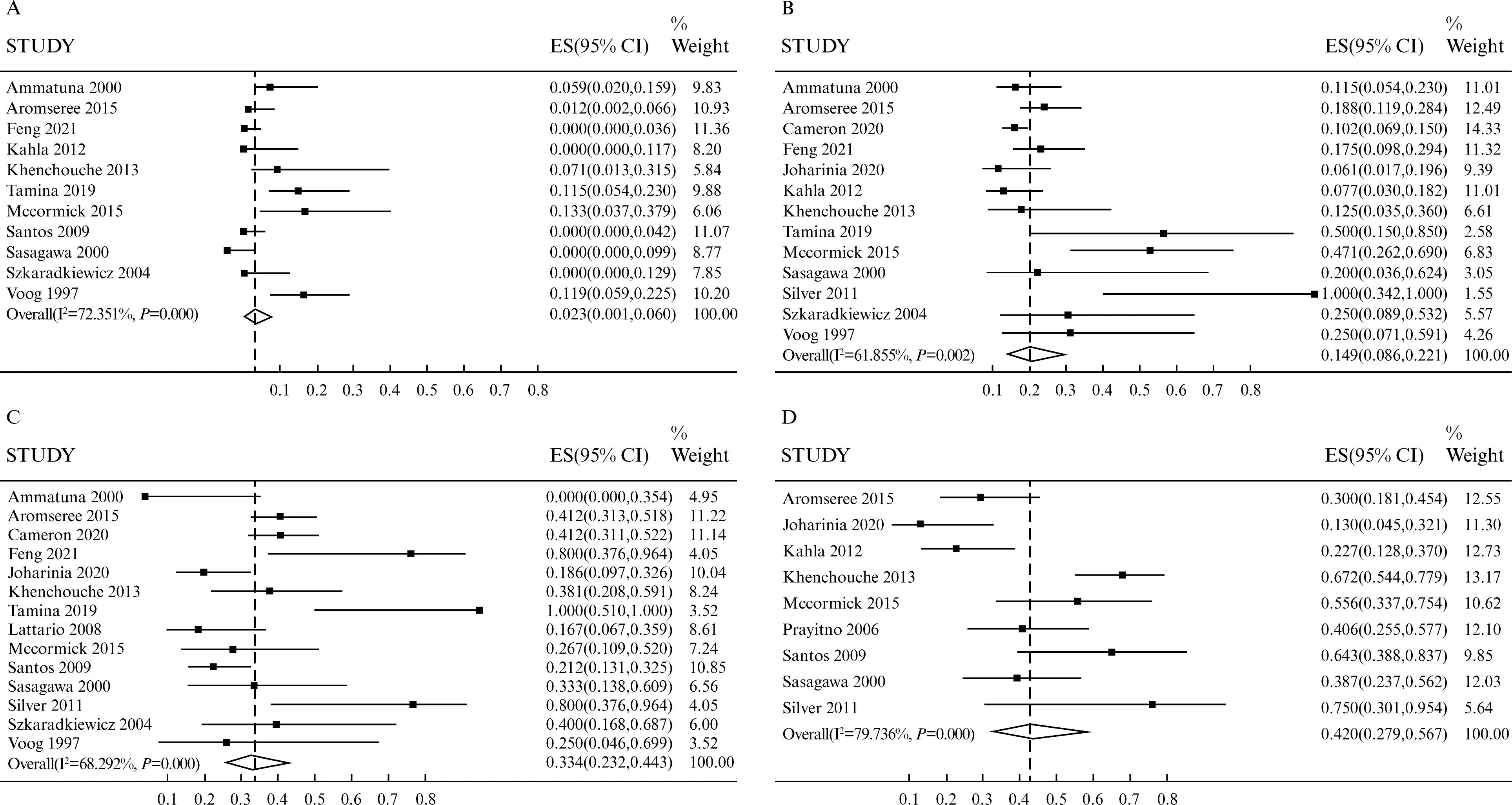

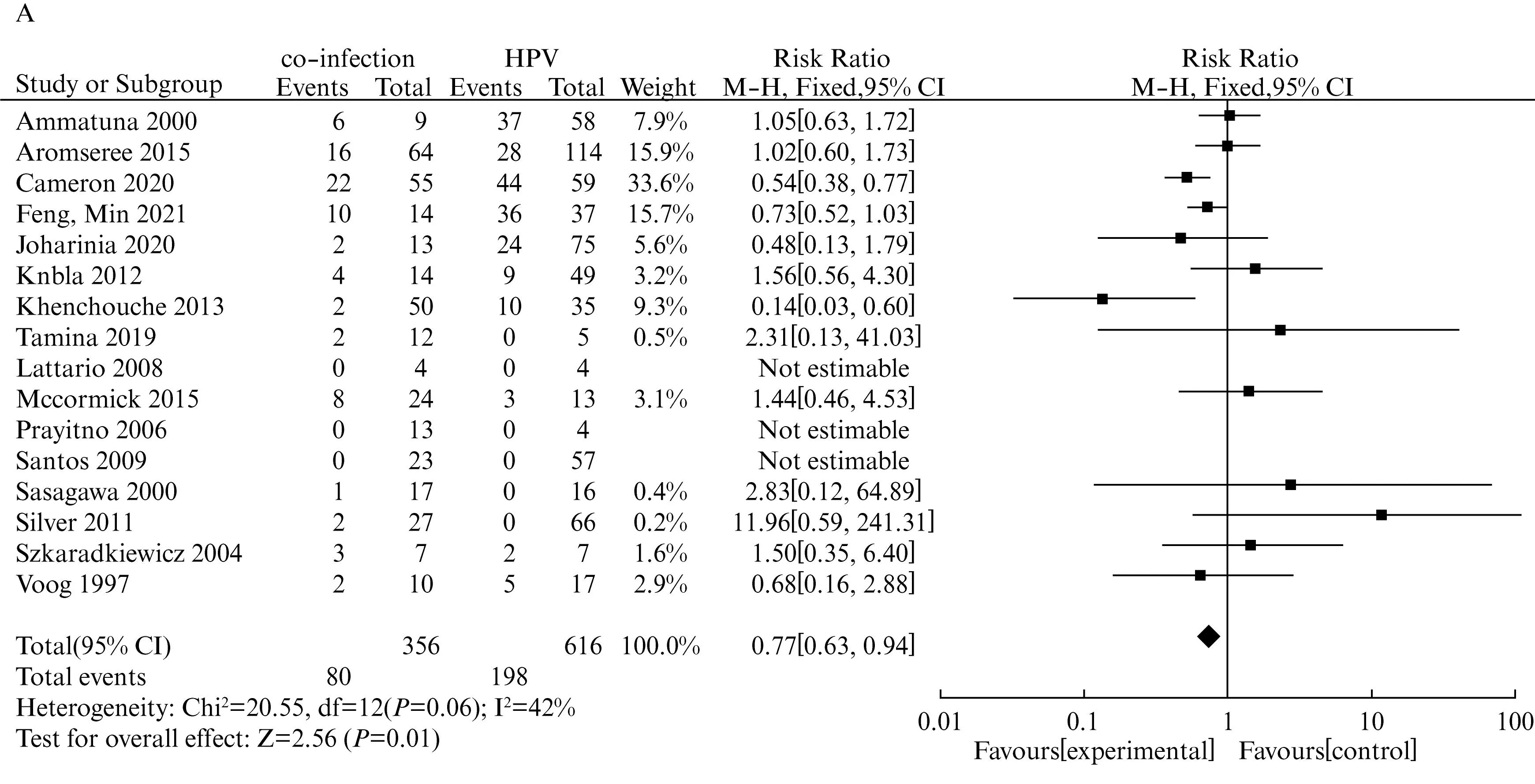

2.1.1 文献筛选流程和结果 从PubMed和Web of Science中初步检索出4 663篇文献,剔除重复和不相关的文献后,共入选796篇,文献筛选流程见图1。在对标题和摘要进行筛选后,共入选28篇文献。对28篇文献进行全文审查,最终共有16篇文献纳入本研究。纳入的文献发表于1997—2021年,包括了2 199例患者,单纯HPV阳性共616例,单纯EBV阳性共288例,双阳性356例,双阴性936例。患者中有939例SIL,264例SCC,其中两项研究中的60例宫颈鳞状上皮内病变未明确划分高级别和低级别,亚组分析时未纳入统计范围。经评估,无偏倚风险,见图2。

图1 文献检索流程图

图2 文献质量风险评估

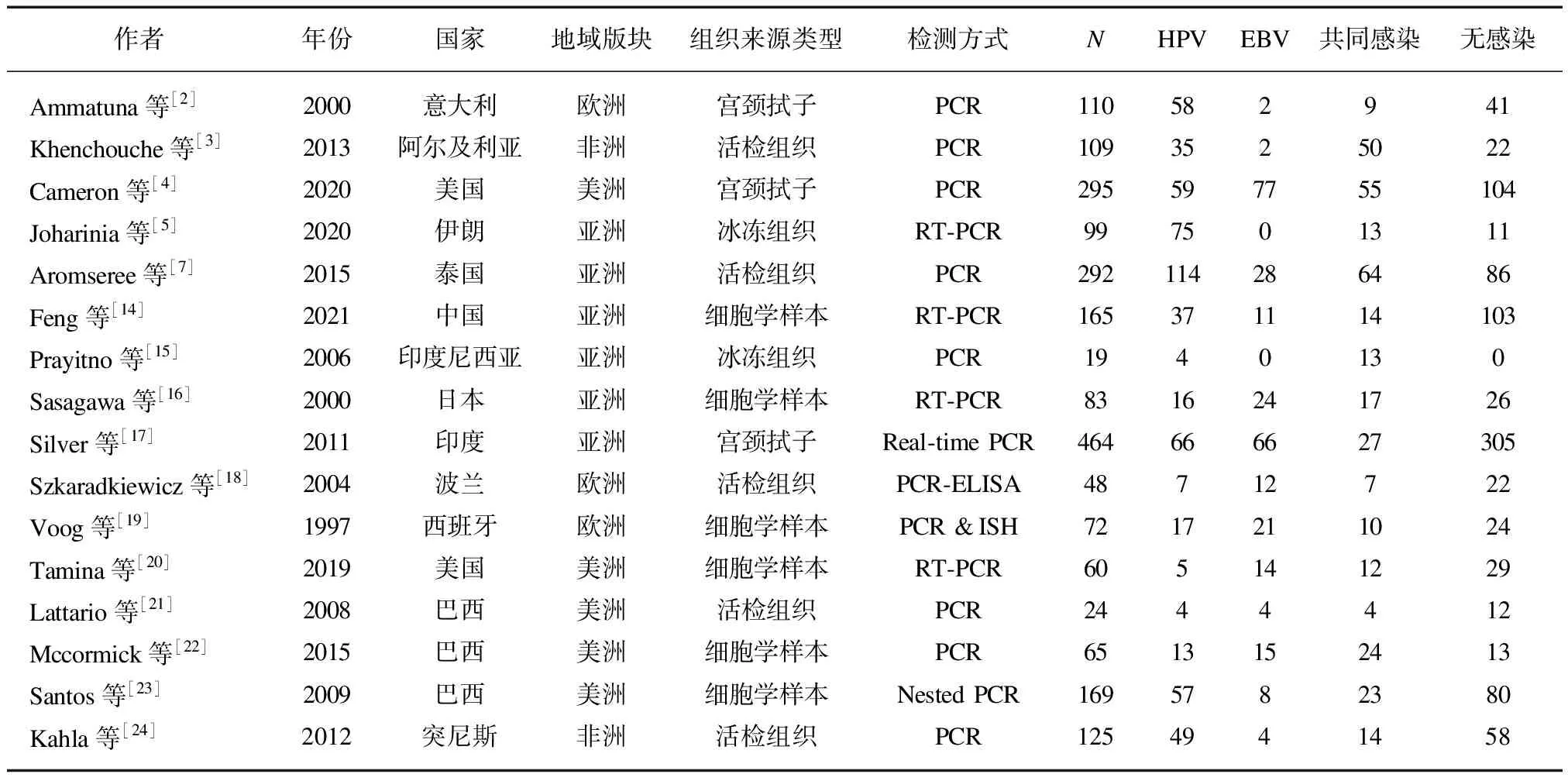

16项研究中有6项在亚洲[5,7,14-17],3项在欧洲[2,18-19],5项在美洲[4,20-23],2项在非洲[3,24]。考虑到组织样本的来源可能影响病毒的检出率,本研究对样本来源进行了分类:3项研究样本来源为宫颈拭子,5项为活检组织样本,6项为细胞学样本,2项为冷冻样本。所有文献都使用了PCR技术检测EBV,只有1项同时使用了ISH技术[16,19]。

纳入文献及提取的基本信息见表1。

表1 文献数据信息表

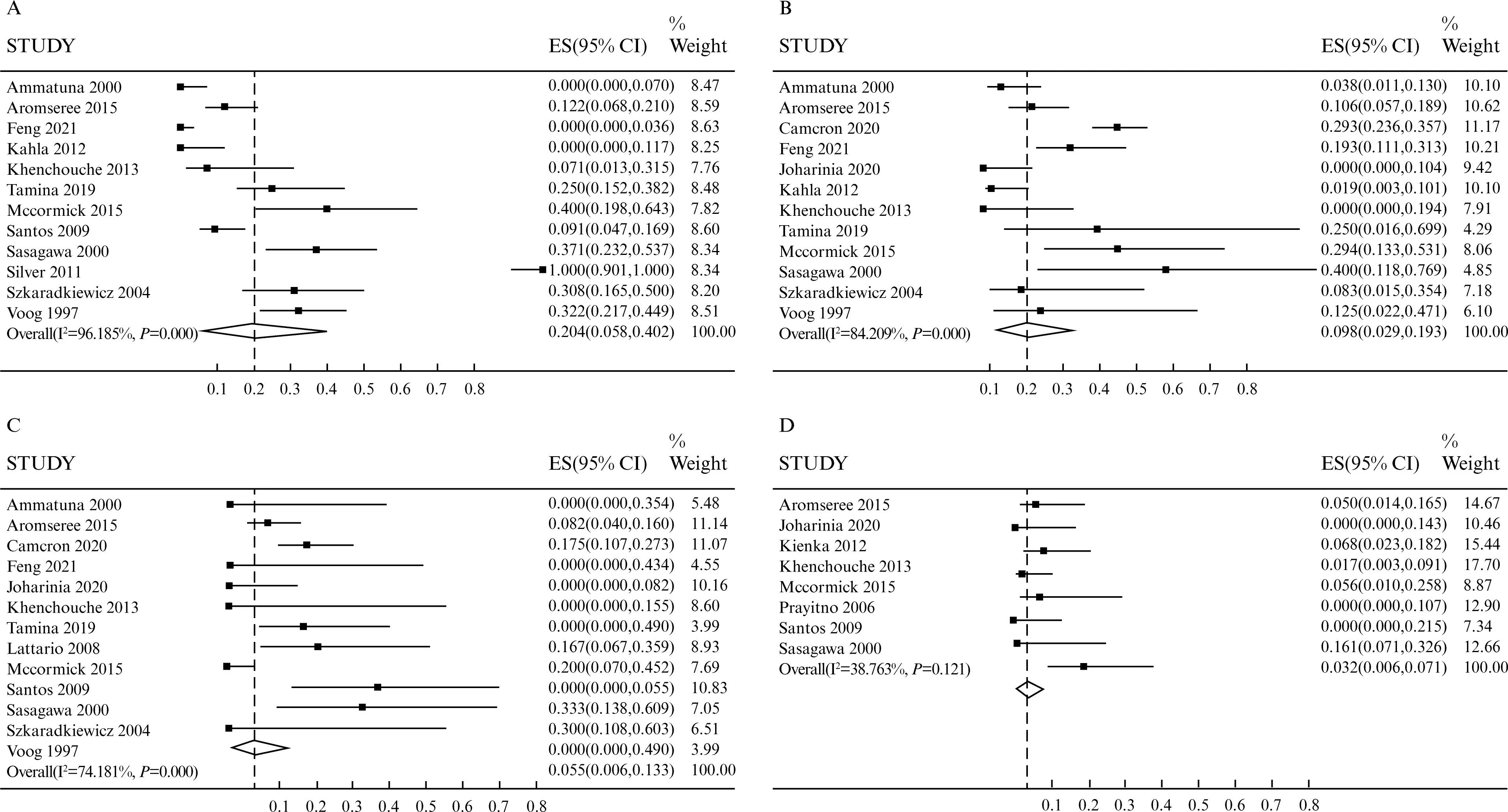

图3 不同类型患者单纯EBV感染率

图4 不同类型患者EBV和HPV共感染率

图5 不同类型患者EBV和HPV合并感染率与HPV单纯感染风险比

2.2 临床样本检测结果

共收集到40例患者的组织块行EBER检测,包括10例宫颈癌患者,30例HSIL,均为高危型HPV感染。EBER检测结果表明,所有样本均为EBER阴性。

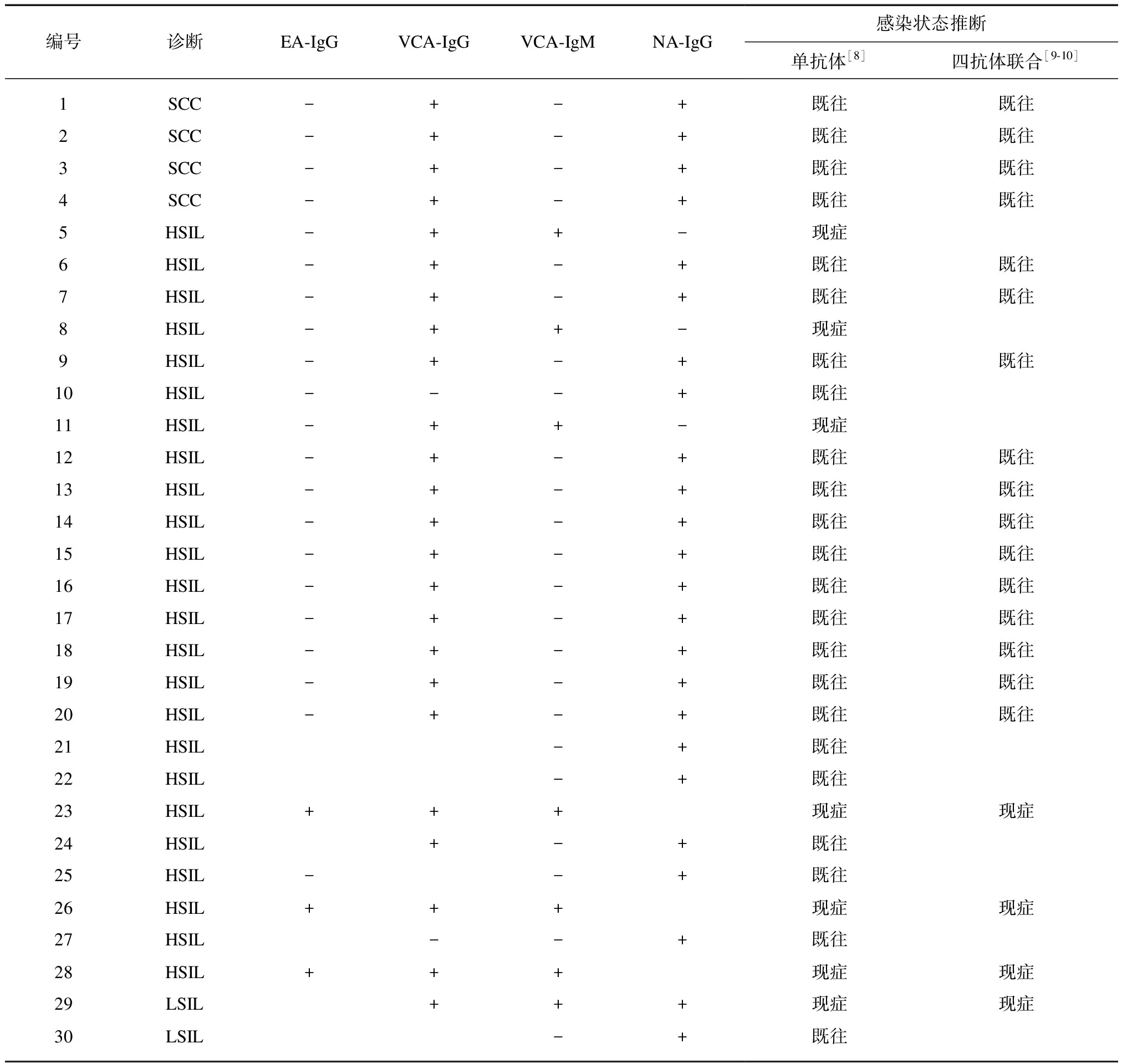

30例临床病例类型及EBV抗体的检测结果见表2。病例中包括4例SCC患者、24例HSIL、2例LSIL患者。24例患者的EA-IgG,阳率性为12%(3/24),均属于HSIL患者。26例患者的VCA IgG,阳性率为92%(24/26),4例为SCC患者,20例为HSIL患者。30例患者中有7例VCA-IgM阳性(暗示现症感染),阳性率为23%(7/30),其中6例为HSIL患者,即HSIL中阳性率为25%(6/24)。LSIL患者中VCA-IgM阳性率为50%(1/2),SCC患者阳性率为0(0/4)。27例患者中NA-IgG阳性的24例,占89%(24/27),SCC、HSIL和LSIL患者中阳性率分别为100%(4/4)、86%(18/21)和100%(2/2)。

表2 临床样本EBV抗体检测结果及由此判断的感染状态

20例患者的4项抗体检测数据齐全,包括4例SCC患者,16例HSIL患者。没有患者4种抗体均为阳性。由4项抗体联合判断,可推测患者主要是EBV既往感染。在数据不全的患者中可推测有3例HSIL和1例LSIL为现症感染者。

3 讨 论

3.1 EBV单独感染的致病风险

3.2 EBV和HPV共感染的致病风险

Cameron等[4]的研究结果显示,宫颈EBV和高危HPV合并感染的女性宫颈细胞学异常的风险比单纯高危HPV检测阳性的女性增加了约4倍。Joharinia等[5]报告HSIL中EBV感染的频率高于LSIL,同时共感染患者的HPV载量升高,提示EBV可能是疾病进展的促进因素。在本研究Meta分析结果显示,疾病分期越高,合并感染的ES值也越高,合并感染对LSIL、HSIL、SCC的致病风险分别是HPV单纯感染的0.77、1.25、1.49倍。上述结果表明EBV与HPV共感染可促进宫颈癌的发生和发展。值得一提的是,对于LSIL患者而言,合并感染致病风险仅为HPV单纯感染的0.77倍,这可能是由于合并感染后疾病快速向高级别转化的结果。由于EBV单纯感染与疾病进展相关性不大,与HPV合并感染后RR值随疾病进展而升高的现象也可能是由于HPV感染后造成对EBV的易感性。

本研究中采用EBER检测了宫颈组织中的EBV,出乎意料的是,包括异常增生细胞、肿瘤细胞在内的所有样本中均未发现EBER阳性。Al-Thawadi等[27]报告在大多数情况下,EBV的潜伏膜蛋白1(LMP1)与高危HPV的E6同源蛋白共同存在于HSIL癌细胞中,偶尔也存在于基质以及肿瘤浸润淋巴细胞中。但Aromseree等[7]、Shoji等[28]、O’Leary等[6]未在癌细胞中检出EBER阳性,与本研究结果一致。在EBV致病机制上,一种观点认为,EBV的LMP1和HPV16 E6蛋白结合,可增加致癌信号通路的传导,抑制P53等抑癌通路[29-30],促进疾病进展[27,31]。还有一种观点认为EBV可能通过感染B淋巴细胞而浸润宫颈上皮组织,进一步产生部分作用导致疾病进展[32-33]。本研究结果更倾向支持后者,提示EBV可能不是通过直接攻击本地患者宫颈上皮细胞致病的。

3.3 样本类型对EBV检出率的影响

本次Meta分析结果表明,样本类型不同,EBV检出率差异较大。采用宫颈拭子和细胞刷采集的样本EBV阳性率分别为23.8%和36.9%,提示细胞刷法采集的样本可能具有更高的EBV检出率。其他研究也证明细胞刷取样的敏感性较高,例如,金红霞等[34]报告,对普查的3 567例育龄妇女进行传统宫颈刮片取样,同期随机抽取1 068例行细胞刷法采样,并对临床诊断可疑者或细胞学诊断阳性者进行组织病理检查或者阴道镜检查,结果发现细胞刷法真阳性率为92.96%,而刮片仅为33.33%。本研究结果提示,EBV筛查时采用细胞刷采样可能比宫颈拭子更合适。

本次Meta分析结果表明EBV与HPV共感染会增加宫颈癌发生和发展的风险,支持原假说。但临床病例和Meta分析结果一致表明单纯EBV感染与疾病进展的相关性不明显甚至负相关,究其原因,除了样本量不够大以外,也不排除EBV在宫颈癌发生发展中作用确实较小的可能性。此外,临床样本EBER检测结果提示EBV可能不是通过直接攻击患者宫颈上皮细胞致病的。本研究结果还提示在EBV检样采集中,细胞刷法敏感性高于宫颈拭子。

本研究的优点是:(1) 本研究首次报告了本地宫颈癌患者血液中EBV抗体概貌,指出本地患者EBV现症感染率与宫颈癌进展无明显相关性。(2) 首次报告本地患者病理组织中EBER全阴性,并由此推测EBV可能并非通过直接攻击本地患者宫颈上皮细胞致病。

本研究也存在一些不足:(1) 本研究用于EBV的EBER检测的样本40例,用于EBV抗体检测的样本30例,样本量不够大。(2) 本研究中用于Meta分析的文献量不够大,涉及病例2 199例,有必要继续收集文献资料。