西安新发现的两座元代墓葬壁画颜料研究

李 博,刘珈如,郭 宏,郭 瑞,郭 菲,朱连华,郭 昕

(1. 北京国文琰文物保护发展有限公司,北京 100192; 2. 北京科技大学科技史与文化遗产研究院,北京 100083; 3. 西安市文物保护考古研究院,陕西西安 710068)

0 引 言

2021年,西安市文物保护考古研究院在西安南郊一处考古工地中集中发现了九座墓葬,排列、传承有序,为一处元代家族墓地。这九座墓葬的时代基本贯穿了有元一代,墓葬内涵较为丰富,不仅体现了元代西安城中赵氏一族的家族兴衰史,更为研究元代关中地区中下层官吏阶层的思想文化与丧葬习俗提供了可靠的参考。该考古发掘项目入选第二届陕西重要考古新发现[1]。

其中位于该墓地最西侧的两座墓葬残存有壁画,分别编号M38、M40:墓葬M38位于整体发掘区中部偏东处,墓室东西两壁残存斑驳的壁画,已看不清全貌;墓葬M40位于发掘区中部,东南邻M38,墓室北壁、南部残存壁画,壁画画面不完整,上半部分缺失,仅存下半部分,根据图案判断应为人物形象。

目前,关于西安墓葬壁画的研究多集中于唐代,较少涉及元、明、清等朝代,这两座墓葬中的壁画尽管残缺严重、结构不完整,仍保留鲜艳色彩,为研究元代墓葬壁画颜料的使用情况提供了实物印证。同时,壁画上较少见的元代壁画信息,是研究西安元代墓葬壁画的珍贵资料。本研究以上述M38、M40两座元代墓葬出土的壁画颜料为研究对象,利用超景深三维视频显微镜观察、显微激光拉曼光谱、扫描电子显微镜-能谱、傅里叶变换显微红外光谱分析等手段对壁画颜料成分进行科学分析,以期为后续壁画的价值认知和保护修复工作提供支持。

1 样品和方法

1.1 样品

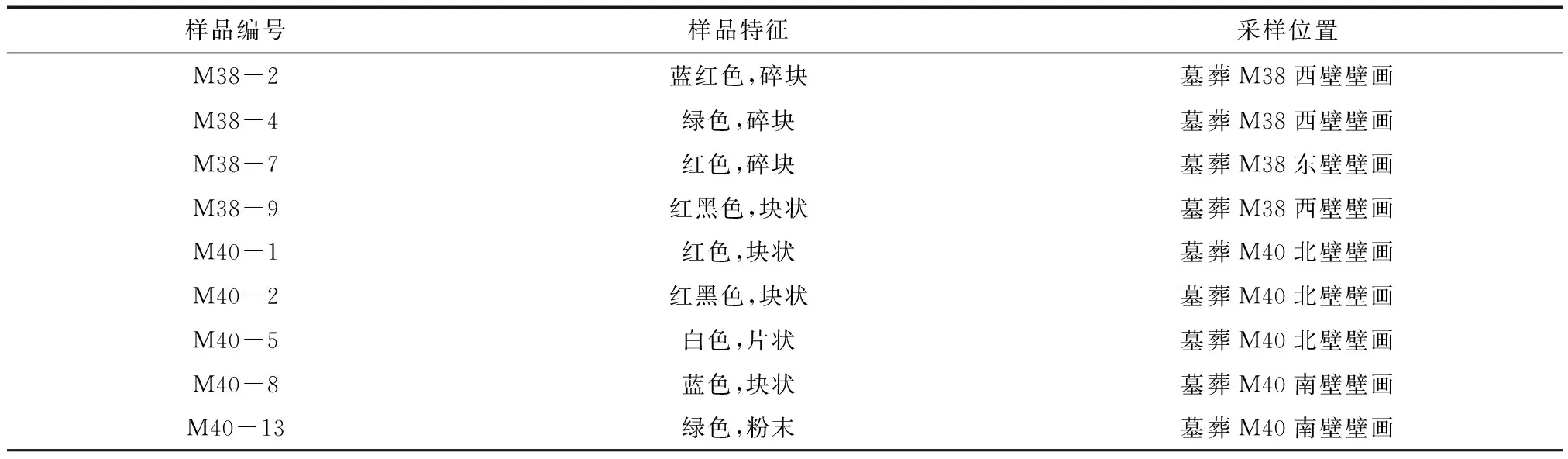

根据壁画图案和颜色,有针对性地采集九个颜料样品(墓葬M38四个,墓葬M40五个),涉及全部壁画色彩(黑色、白色、红色、绿色和蓝色)。取样信息见表1和图1。

表1 西安元代墓葬壁画颜料取样记录Table 1 Pigment sample information of the Yuan Dynasty tomb murals in Xi’an

图1 西安元代墓葬壁画颜料取样位置示意图Fig.1 Pigment sampling locations of the Yuan Dynasty tomb murals in Xi’an

1.2 仪器与方法

采用超景深三维视频显微镜观察分析壁画颜料层剖面微观结构,采用扫描电子显微镜-能谱仪分析颜料元素成分,采用显微拉曼光谱仪和傅里叶变换显微红外光谱仪定性分析颜料物相组成,使分析方法和结果可相互印证。具体方法及检测条件如下。

1) 剖面显微观察分析。取直径为2 mm的壁画样品,用环氧树脂包埋,固化、打磨、抛光,置于基恩士VHX-6000超景深三维视频显微镜下观察样品剖面,观察倍数为200~1 000倍。

2) 扫描电子显微镜-能谱分析(SEM-EDS)。对抛光好的壁画样品表面做喷碳处理,使用TESCAN VAGA3 XMU扫描电子显微镜-能谱仪观察样品微观形貌并测试颜料层主要元素含量,加速电压20 kV。

3) 显微共聚焦激光拉曼光谱分析。使用Horiba LabRAM XploRA PLUS全自动显微共聚焦激光拉曼光谱仪,激光波长为532 nm、638 nm、785 nm,扫描范围50~4 000 cm-1。配有Olympus光学显微镜,使用50倍和100倍物镜,取少量样品颗粒,进行激光拉曼光谱分析。

4) 傅里叶变换显微红外光谱分析(FTIR)。使用Thermo Science Nicolet iN10傅里叶变换显微红外光谱仪,测试条件为背景、样品扫描次数128次,波数范围500~4 000 cm-1,分辨率4 cm-1。取5 mg样品,置于显微镜下,进行分析。

2 结果和讨论

2.1 剖面显微分析

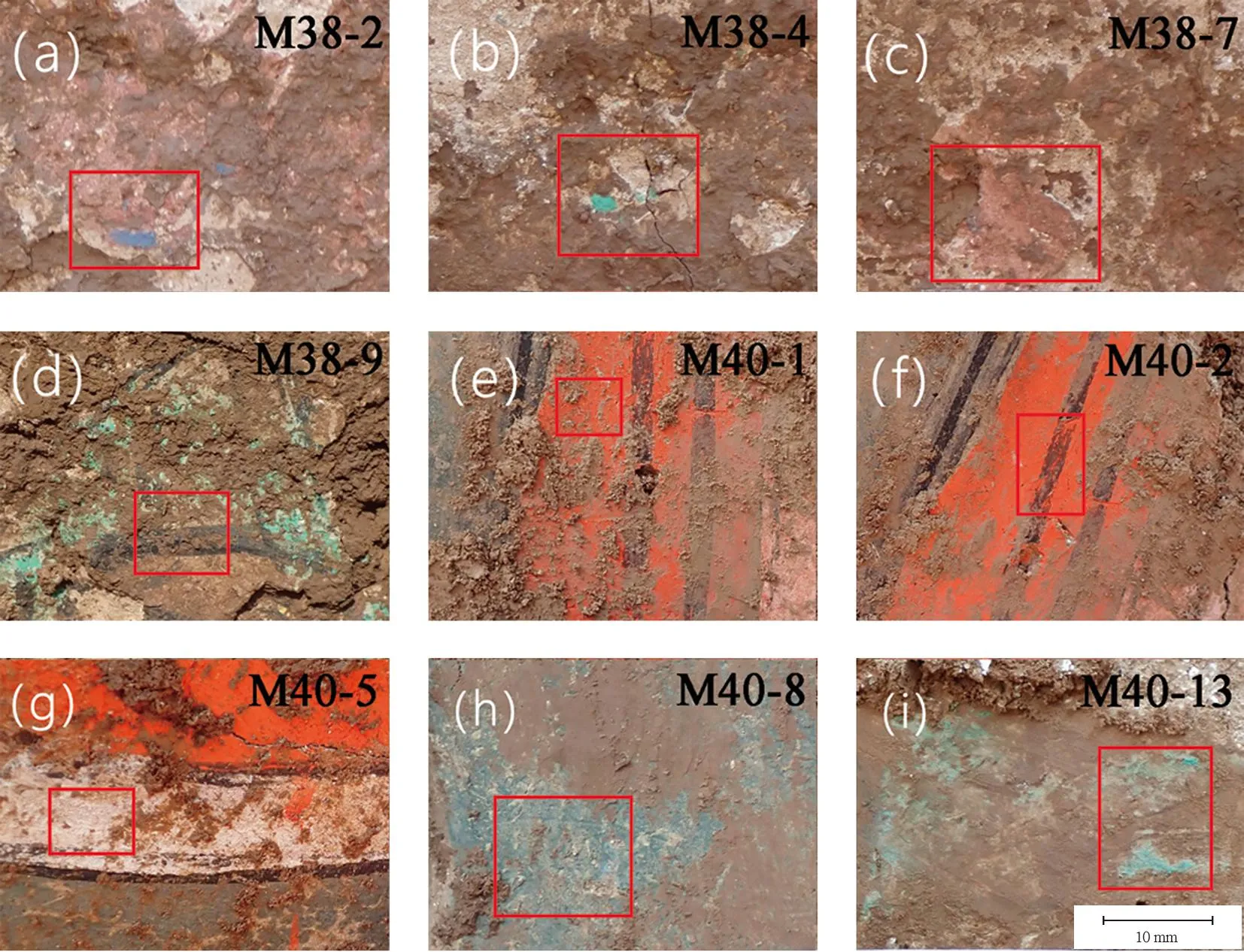

利用超景深显微镜分别对蓝色、黑色、红色颜料剖面进行分析,可初步确定颜料结构及绘制工艺(图2)。分析结果显示两座墓葬壁画的颜料层均较薄,且被泥土覆盖严重。以样品M38-7和M40-1为例,颜料层厚度不均匀:样品M38-7红色颜料最薄处仅5 μm,最厚处21 μm;样品M40-1红色颜料最薄处8 μm,最厚处52 μm。M40-8蓝色颜料厚度均匀,平均厚度51 μm,且颗粒感较其他颜色较弱。由此可见颜料层并不是均匀分布,且不同颜料的厚度也相异。样品M38-2为画面人物裙摆底部,在红色画面基础上点缀蓝色纹饰。M40-2为人物裙摆中部,绘制时先用红色颜料涂刷,后使用黑色颜料绘制褶皱,以表现人物的灵动性。古人在壁画绘制过程中,根据画面内容需求采取不同的绘画技法。

图2 西安元代墓葬壁画剖面显微照片Fig.2 Micrographs of the cross-sections of the Yuan Dynasty tomb murals in Xi’an

样品M38-7的观察结果表明,墓葬M38的壁画颜料绘制工艺应是在泥质地仗上施白灰层—颜料层,而样品M38-2和样品M38-9的剖面未见明显白灰层,结合采样图片来看,墓葬M38的壁画白灰层很薄,且脱落严重,几乎是能刚好覆盖住泥层的程度,白灰层不明显处应为白灰层极薄、涂刷不连续所致。墓葬M40的壁画颜料直接绘制在泥质地仗上,其绘制工艺为泥质地仗—颜料层,未见底色层。

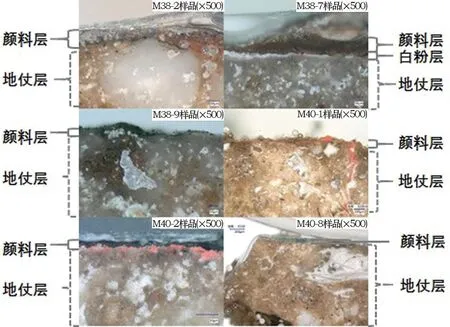

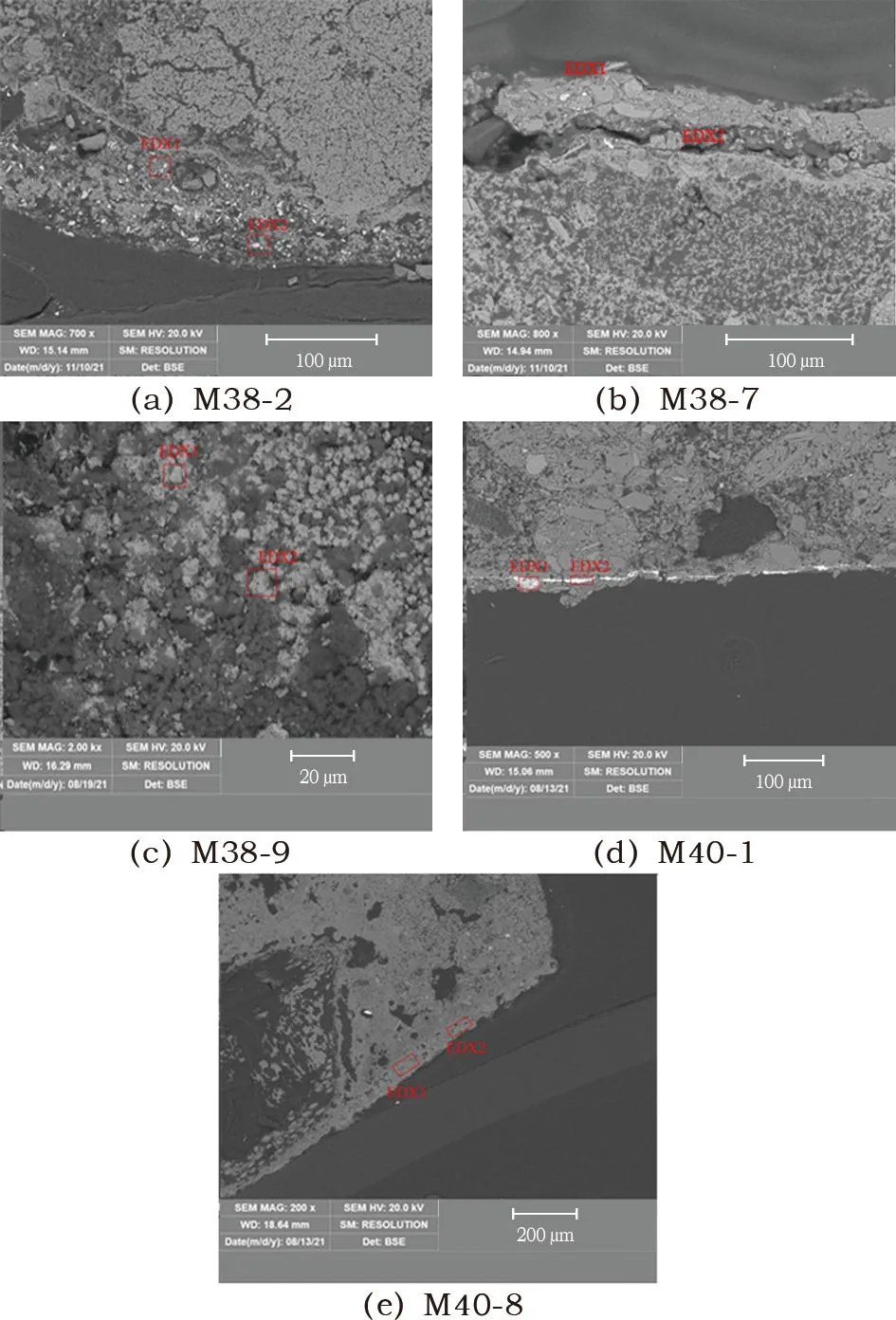

2.2 扫描电子显微镜-能谱分析

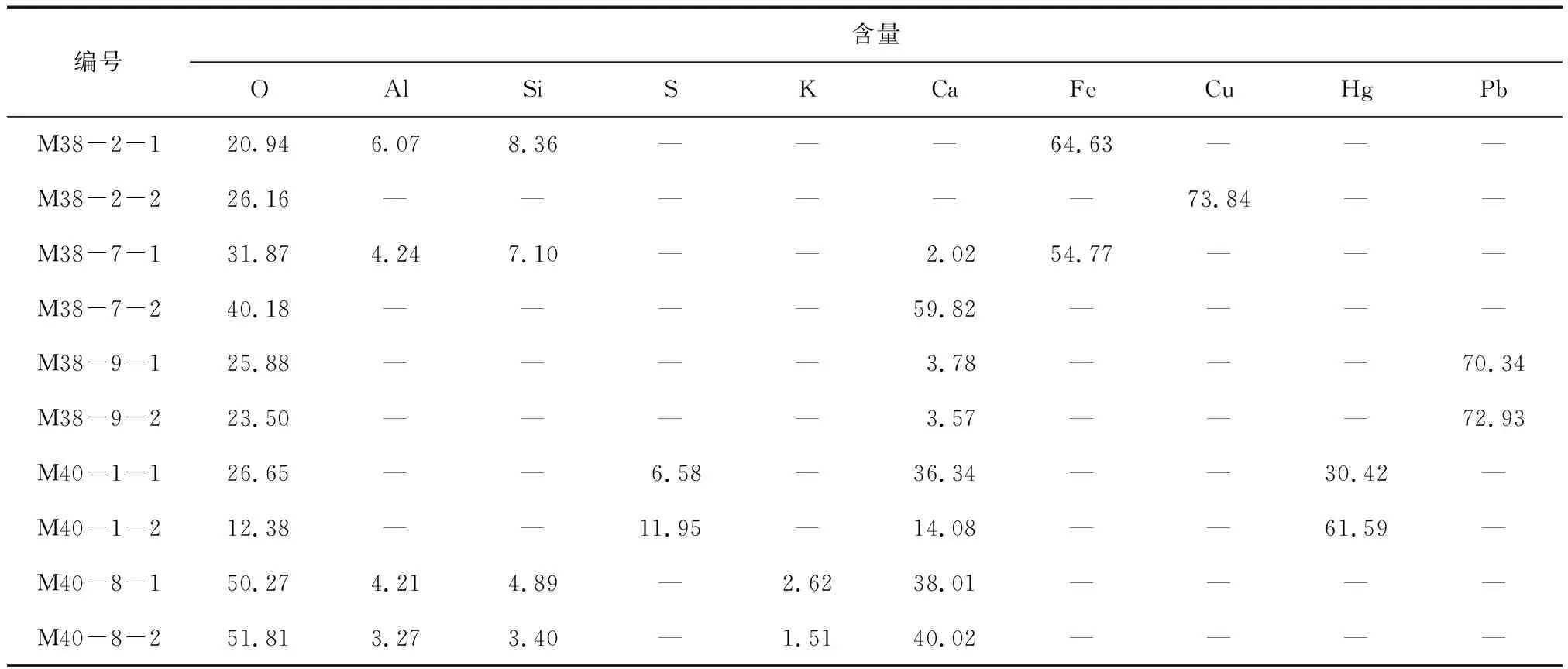

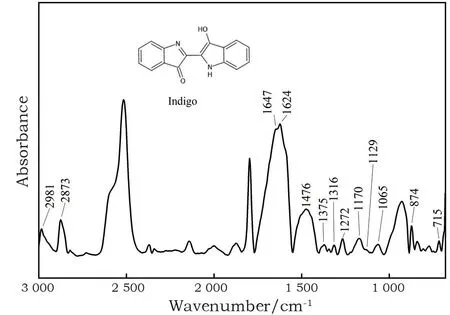

采用SEM-EDS对两座元代墓葬的红色和蓝色颜料样品进行结构观察与成分分析,扫描电子显微镜照片见图3,能谱分析结果见表2。样品M38-2的颜料层有两层:表层为蓝色,厚约36 μm,主要元素为Cu、O,Cu含量为73.84%,O含量为26.26%,推测蓝色显色成分为石青;第二层为红色,厚约90 μm,测得其主要显色元素为Fe,还测得Al、Si的含量较高,初步判断红色颜料为铁红,且颜料层中杂质含量相对较高。样品M38-7红色颜料主要元素为Fe,推测为铁红,同时测得白灰层含有大量Ca。取样品M38-9的红色粉末颜料检测发现主要元素为Pb,由此判断该红色颜料可能为铅丹。样品M40-1红色颜料主要显色元素为Hg、S,还测得大量Ca,未见Fe,初步判断由红色的朱砂(HgS)与白色的方解石(CaCO3)混合而成。样品M40-8蓝色颜料在电镜下未见明显的颜料颗粒,也未检测出显色元素,而测得Ca含量较多,推测此蓝色颜料可能为一种有机染料。

图3 西安元代墓葬壁画样品扫描电子显微镜照片与能谱分析点位Fig.3 SEM images and EDS points of the samples from the Yuan Dynasty tomb murals in Xi’an

表2 西安元代墓葬壁画样品扫描电子显微镜-能谱分析结果Table 2 SEM-EDS results of the samples from the Yuan Dynasty tomb murals in Xi’an (%)

2.3 显微拉曼光谱分析

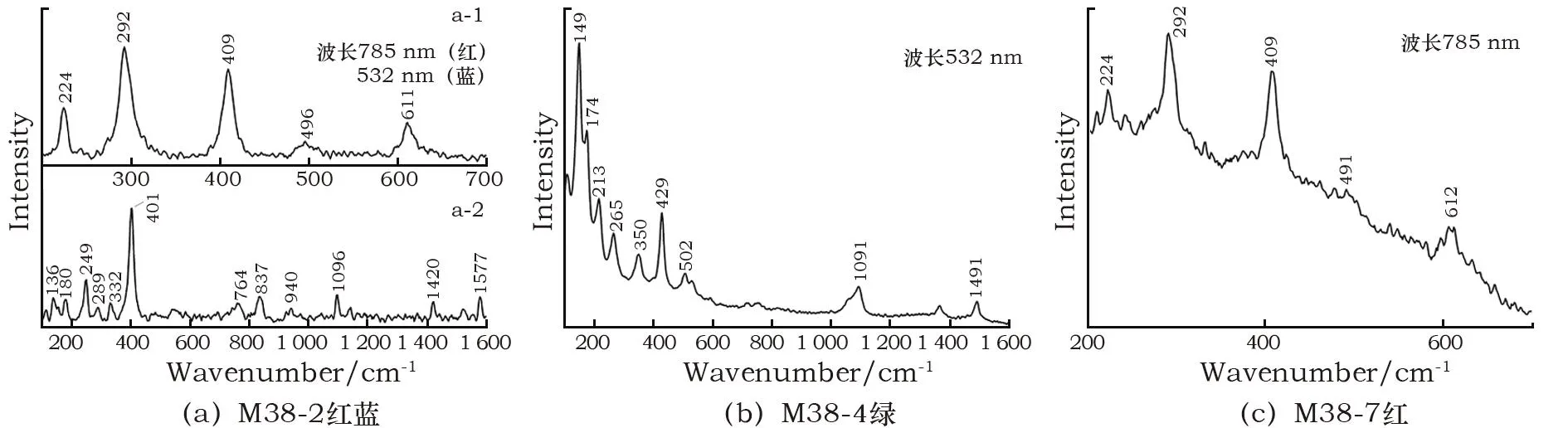

对样品进行拉曼光谱分析(结果见图4),并印证能谱分析结果。图4a、图4c~图4f是墓葬M38和M40红色颜料的拉曼光谱图,从中可知红色颜料有三种类型:图4a-1和图4c的峰位与文献[2]中Fe2O3标准图谱的一致,结合SEM-EDS测得的Fe元素,确定该红色颜料为铁红;图4d-1的特征峰与Pb3O4吻合,结合SEM-EDS测得的Pb元素,确定该红色颜料为铅丹;根据图4e-1和图4f-1出峰位置和相对强度,确定该红色颜料为朱砂(HgS),同时样品M40-1红色颜料还测得颜料层中含有CaCO3,与能谱分析结果对照可知,Ca元素混合于朱砂之中。综合SEM-EDS与拉曼光谱分析结果可知:墓葬M38的红色颜料有铁红和铅丹,以铁红为主;墓葬M40的红色颜料为朱砂,并佐以方解石调色。

图4 西安元代墓葬壁画颜料样品激光拉曼光谱图Fig.4 Raman spectra of the samples from the Yuan Dynasty tomb murals in Xi’an

墓葬M38和M40黑色颜料拉曼光谱图(图4d-2和图4f-2)显示特征峰与文献[2]中C的特征峰吻合,表明黑色颜料为炭黑。

样品M40-5白色颜料拉曼光谱图如图4g所示,其特征峰155 cm-1、280 cm-1、1 086 cm-1与文献[2]中CaCO3标准图谱的特征峰一致,由此可判定M40壁画中的白色颜料为白垩。在中国古代壁画颜料中,白垩、石膏、铅白等作为白色颜料经常得到使用。

绿色颜料的拉曼光谱图如图4b和图4i所示,与文献[2]中石绿的吸收峰位基本一致,可判定墓葬M38和M40绿色颜料均为石绿。

蓝色颜料的拉曼光谱图如图4a-2和图4h所示:样品M38-2蓝色颜料的特征峰与文献[2]中石青的标准峰值基本一致,故可判断此蓝色颜料为石青;样品M40-8蓝色颜料拉曼峰为141 cm-1、251 cm-1、265 cm-1、276 cm-1、544 cm-1、596 cm-1、636 cm-1、1 085 cm-1、1 575 cm-1和1 587 cm-1,对比相关研究成果[3],与靛蓝的拉曼特征峰(136 cm-1、253 cm-1、265 cm-1、546 cm-1、599 cm-1、676 cm-1、1 572 cm-1、1 584 cm-1)最匹配,推测该蓝色颜料为靛蓝。

2.4 显微红外光谱分析

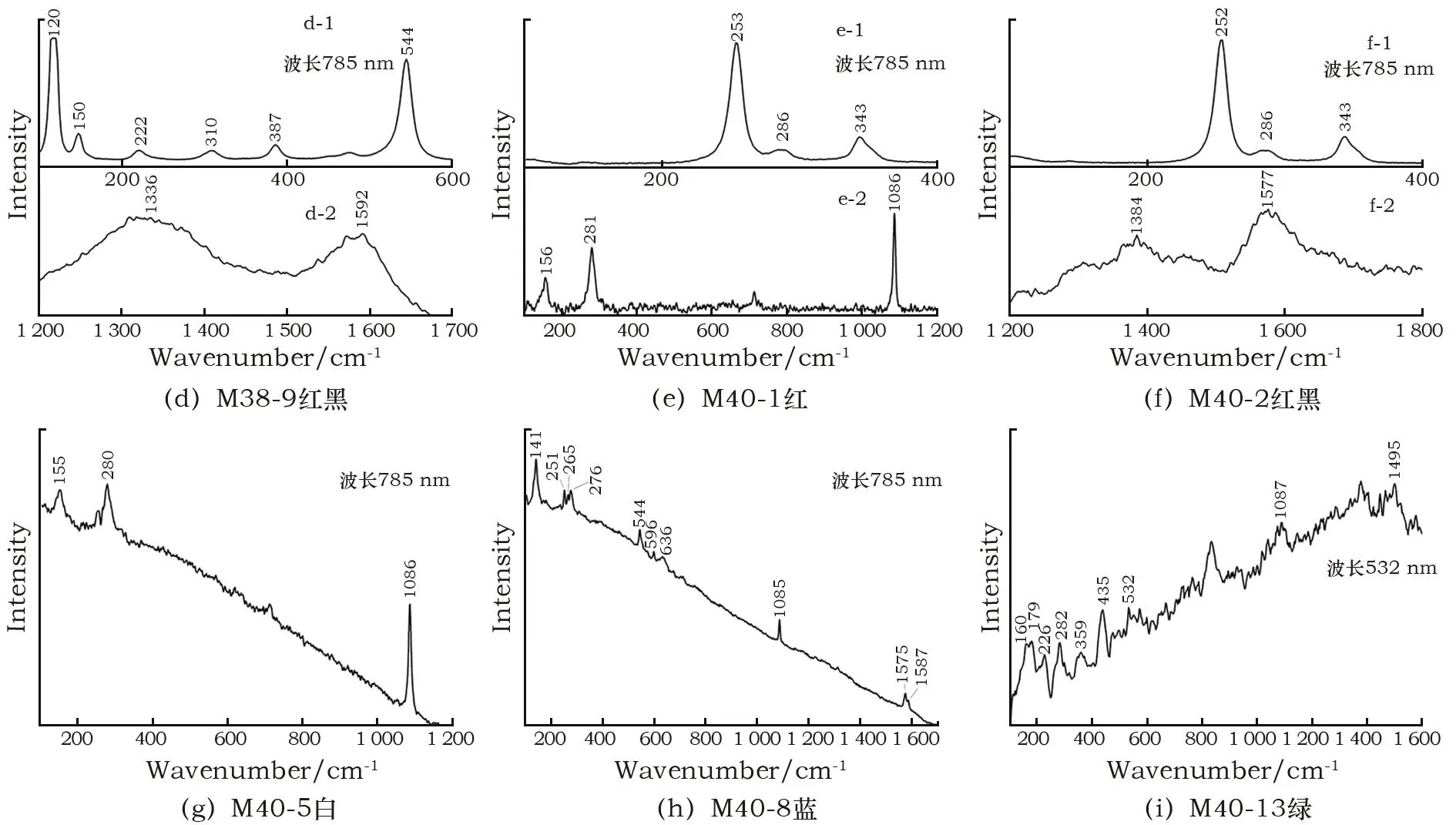

靛蓝颜料在墓葬壁画中并不多见,为进一步确定样品M40-8蓝色颜料成分,对其进行了显微红外光谱分析,结果如图5所示:谱图中2 981 cm-1、2 873 cm-1为芳环上C—H的伸缩振动;1 647 cm-1和1 624 cm-1为共轭酮结构中C=O的伸缩振动,也是靛族分子的特征吸收峰[4];1 476 cm-1为取代苯环的C=C振动;1 316 cm-1、1 272 cm-1为羰基与苯环C—C的伸缩振动。结合拉曼光谱分析结果,可明确样品M40-8蓝色颜料为靛蓝(C16H10N2O2)。

图5 西安元代墓葬壁画样品M40-8蓝色颜料红外光谱图Fig.5 FTIR spectrum of the blue pigment of Sample M40-8 from the Yuan Dynasty tomb murals in Xi’an

2.5 讨论

2.5.1关于壁画颜料 由上述分析结果可知,西安元代墓葬壁画颜料绝大部分使用的是无机矿物颜料,包括铁红、朱砂、铅丹、石绿、石青、炭黑和白垩。矿物颜料因其具有持久的色彩和较为丰富的原料来源等优点,在中国古代壁画上得到广泛应用,但这并不代表植物染料在墓葬壁画绘制中就不能占有一席之地,在上述两处元代墓葬壁画颜料分析结果中,就可以发现植物染料靛蓝与矿物颜料搭配使用的情况。

在西安元代墓葬壁画靛蓝颜料的能谱分析结果中发现了大量Ca元素,一般来说其来源有三种可能:地仗层、表面污染物和靛蓝本身。结合扫描电子显微镜照片分析位置和剖面显微照片可排除Ca元素来自地仗层的可能性;取样位置与手段均符合技术要求,避开了画面污染处,故也可排除检测到表面污染物的偶然性。由此可确定Ca元素来源于靛蓝颜料,并验证了《夏小正》《齐民要术》等记载的使用石灰制备靛蓝的方法。

靛蓝是目前人类历史上已知最早且仍在应用的一种染料[5],又称“靛青”“蓝靛”,是植物青色染料的总称。蒋玄佁[6]指出,产地或植物种类不同,命名也有所不同,例如“木蓝子”“菘蓝”“蓼蓝”“箴马蓝”等。作为是一种古老的植物染料,《诗经·小雅·采绿》有如下描述:“终朝采蓝,不盈一襜”,此处所指就是靛蓝的生产原料蓝草。在我国现存最早的传统农事历书《夏小正》中载有“五月,启灌蓼蓝”,表明早在先秦时期就已开始种植蓼蓝。《荀子·劝学篇》中有“青,出于蓝而胜于蓝”,说明我国至迟在战国时已掌握了靛蓝的制作工艺。东汉赵岐有如此描写:“余就医偃师,道经陈留。此境人皆以种蓝染绀为业”,并且广泛流传。北魏贾思勰在《齐民要术》记载了用蓝草制取靛蓝的方法:“刈蓝倒竖于坑中,下水,……,着石灰一斗五升,……,蓝淀成矣。”宋代李诫所著的《营造法式》中,也有靛蓝在建筑装饰上施工的介绍。明代宋应星的《天工开物》亦记载“茶蓝”“菘蓝”“蓼蓝”“马蓝”等数种蓝草提取“靛蓝”的过程。此外,古代著作中也有使用靛蓝绘画的文献,如《芥子园画谱》就揭示了古代“制靛之法”。赵丰[7]从科属分类角度对染料进行描述。何秋菊[8]从物质组成和反应角度出发,阐述靛蓝着色和制靛蓝色淀的化学机理。

靛蓝在世界范围内应用广泛[9],多用于纺织品、纸质文物等。中美洲的印第安文化区域,在公元400年左右造出了用坡缕石为载体的另一种蓝色色靛[10]。我国也曾广泛种植可以制取靛蓝的蓝草。吴淑生等[11]认为在我国新石器时代就已开始使用蓼草制作靛蓝,并用于染印蓝色织物。刘剑等[12]指出:“应用靛蓝染色的历史可以追溯到四千多年前”。新疆地区使用靛蓝的历史较为悠久:西周时期的扎滚鲁克墓群毛织品上发现有靛蓝染料,其主要成分是靛蓝素[13];洛浦县山普拉墓群出土的汉朝染色毛织物中也使用了蓝靛[14]。长沙马王堆汉墓蓝色织物使用靛蓝进行染色[15]。尉犁克亚克库都克烽燧遗址出土的唐代纺织品[16]、中国丝绸博物馆提供的唐代蓝色丝织品和青海都兰吐蕃墓出土的蓝色(或蓝黄相间)的丝织品[17]均使用了靛蓝。故宫博物院藏戏曲蟒服(康熙至嘉庆年间)的深蓝色区域[18]、木镶铜镀马鞍坐垫的蓝色包边[19]也使用了靛蓝。

与佛教相关文物中也有靛蓝的使用。王艳玲[20]对西夏时期的千佛龛唐卡进行显微分析,确定其含有靛蓝。吴娜等[21]对《松赞干布遗训》(15世纪藏文写本)中插图蓝色颜料进行分析,确定其为靛蓝。Mass等[22]对18世纪至19世纪的唐卡进行分析,其中也有靛蓝的使用。

中国古代多选择以石青、青金石等天然矿物为蓝色颜料。直至隋唐时期,中国壁画艺术达到鼎盛,才广泛出现以石青和靛青为主的青色系[23]。此时,靛蓝不再局限于给织物染色,开始作为颜料被使用在漆木器、彩塑、壁画、彩画等处。新疆阿斯塔那墓地出土唐代泥塑[24]和木质彩绘[25]均有靛蓝的使用痕迹。明清时期提炼靛蓝的植物已发展到五六种之多,被大量人工种植和出口,陕西出土的明代漆棺[3]、故宫的建福宫彩画中均检测出蓝色颜料为靛蓝[17,26]。

李亚东[27]对敦煌壁画进行检测,发现在北魏、唐、宋时期,蓝铜矿、青金石、靛蓝作为蓝色颜料使用。哈佛大学福格博物馆的Gettens对华尔纳盗取的敦煌壁画进行颜料分析,证实了唐、五代的敦煌壁画使用了靛蓝、藤黄、红花等有机颜料[28-29]。严静等[30]对唐代韩休墓壁画进行了制作材料与工艺分析,确定其中使用了靛蓝。张文元等[31]完成了天梯山石窟北凉洞窟壁画的原位无损分析,得知此处亦使用了靛蓝。胡文英等[32]使用激光拉曼技术对山西朔州水泉梁壁画墓蓝色颜料进行分析,得知乐队人物服饰使用了靛蓝。雷勇等[33]对甘肃省永登县连城鲁土司属寺的明代壁画进行研究,发现多处殿宇壁画使用了靛蓝。元代的墓葬壁画还未发现使用靛蓝的应用实例,本次西安元代墓葬M40壁画中发现使用靛蓝颜料,是继唐韩休墓壁画之后该颜料在西安地区壁画的又一应用,补充了靛蓝在墓葬壁画上的应用实例。

2.5.2关于壁画的制作工艺 由西安元代墓葬壁画蓝色、黑色、红色颜料的剖面显微分析结果可知,墓葬M38的壁画由草泥地仗层、白灰层(粉层)、颜料层组成,且白灰层极薄,进一步判断壁画的制作工艺为:在开挖完成后的墓室四壁生土层上制作地仗层,用以找平墙壁,然后粉刷一层极薄的白灰层,最后起稿绘画。这种壁画制作工艺与西安其他时期的墓葬壁画制作方式(一般在地仗层上涂抹2~3 mm厚的白灰层,或在砖砌墙体上粉刷白灰层)形成鲜明差别,而与隋唐以来的石窟壁画制作工艺接近[34-35],这也是西安新发现的两处元代墓葬壁画制作工艺方面的特征之一。墓葬M38残缺严重,但依稀可见裙摆为红色颜料,蓝绿色颜料为裙摆上的点缀,黑色颜料分布在裙边的勾勒处。

墓葬M40的壁画是直接绘画于麦草泥地仗层上,没有白灰层。这两处同时代的墓葬相距极近,在壁画制作上为什么有如此差异,今后值得进行深入研究。壁画中使用的红色、蓝色、绿色颜料多绘制在裙摆上,白色颜料分布在裙边,黑色颜料分布在褶皱勾线处。古人在壁画绘制过程中,根据画面内容需求涂刷不同的颜料。

3 结 论

通过剖面显微观察、扫描电子显微镜-能谱、拉曼光谱、显微红外光谱分析等方法研究了西安两座元代墓葬壁画颜料,得到如下结论。

1) 西安两座元代墓葬壁画所用的颜料绝大部分为无机矿物颜料,也使用了有机植物染料。其中红色颜料为铁红、朱砂和铅丹,绿色颜料为石绿,黑色颜料为炭黑,白色颜料为白垩,蓝色颜料为石青和靛蓝。

2) 靛蓝在墓葬壁画中的应用较少见,本次发现靛蓝是目前西安地区墓葬壁画中继韩休墓后的又一次使用,补充了该颜料在墓葬壁画中应用实例。

3) 在壁画制作工艺方面,两座墓葬略有不同:仅墓葬M38的壁画有白灰层,且壁画白灰层极薄、制作工艺粗糙;而墓葬M40的壁画没有白灰层,颜料直接绘制在麦草泥地仗层上。