高比例水电新型电力系统理论模型探索

王永平,刘 畅,胥威汀,潘 婷,陈雨帆,胡雅璐

(1. 四川省新型电力系统研究院有限公司, 四川 成都 610041;2. 国网四川省电力公司,四川 成都 610041;3. 华北电力大学经济与管理学院,北京 102206)

0 引 言

随着气候变化、能源枯竭、国际能源环境复杂等一系列问题的日益凸显,开展能源清洁替代、推动能源低碳转型已成为各国的普遍共识。新型电力系统作为新型能源体系的载体,对新型能源体系构建具有至关重要的意义。2014年中国能源安全新战略提出以来,包括新能源在内的可再生能源持续快速发展,能源结构持续优化。现有新型电力系统研究[1-3]及顶层设计[4]解析了中国新型电力系统的特征内涵,明确了新型电力系统发展的主要阶段及重点任务,为新型电力系统的建设提供了战略指引。上述研究主要着眼于全国以化石能源为主体的基本盘。考虑到各省能源结构、资源禀赋和发展路径差异,需进一步结合不同省份在全国新型电力系统中的作用和定位,因地制宜差异化开展以省为实体的新型能源体系构建,先行先试开展理论探索和创新实践,为全国新型电力系统建设提供落地方案。

以四川、云南、青海、西藏等省份为代表的地区水电资源丰富,可再生能源资源装机容量已超过80%。参考已经率先实现100%可再生能源供应的国家和地区的能源结构:冰岛主要以水电和地热为主,巴拉圭、阿尔巴尼亚、刚果均以水电为主。可见水能富集地区具有能源低碳转型的先天优势,需加快研究高比例水电新型电力系统的发展模式和理论体系,从而更好地带动全国能源低碳化进程。在可再生能源新型电力系统构建方面,文献[5]分析了以风电和光伏为代表的非水可再生能源电力系统迈向高比例可再生能源过程的三大阶段,并从稳定控制、电力电量时空平衡、多样化清洁电力等方面分析了新型电力系统关键技术。文献[6]阐述了纯清洁能源电力系统、碳中和电力系统、100%可再生能源电力系统(100% renewable energy power system,REPS)在内的电力系统清洁化3 种形态及REPS面临的挑战。从国际高比例可再生能源地区发展经验看,文献[7]以丹麦可再生能源系统发展路径为例,阐述了欧盟在智能电网领域的技术进展。在新型电力系统关键要素方面,文献[8]对“源网荷储”四要素进行拓展,新增“碳目标”“数字化”两大要素,构建了新型电力系统“源网荷储碳数”六大关键要素,对完善新型电力系统关键要素具有重要作用。然而,新型电力系统的核心控制中枢是驱动实现清洁能源高效并网消纳、促进降碳目标,也是其区别于传统电力系统的重要要素,但尚未见智能化的控制中枢要素研究的相关内容。

上述研究成果重点针对高比例可再生能源系统的发展形态、面临的挑战、关键技术等方面,对水能富集地区新型电力系统的构建有一定借鉴意义。然而,目前尚未见以省为实体的高比例水电新型电力系统构建基本要素和理论体系的研究。为此,下面以省为实体对高比例水电新型电力系统理论模型进行探索:首先,分析了高比例水电新型电力系统的定位与内涵,并以四川新型电力系统作为高比例水电新型电力系统典型案例,开展了“源网荷储脑”五位一体关键要素梳理,构建了理论模型框架并分析了其动态演变过程;然后,分析四川新型电力系统发展目标和演变趋势;最后,介绍了四川当前正在开展的新型电力系统理论探索与实践思路。

1 高比例水电新型电力系统

1.1 与新型电力系统的关系

总体而言,高比例水电新型电力系统是新型电力系统中的一类,依托水能富集地区的优质水电资源禀赋,加速水、风、光等多类型可再生能源开发利用,从而形成能源安全、结构多元、清洁低碳的新型电力系统。其与新型电力系统的关系包括两个方面:

1)是新型电力系统的先期示范样板。中国要建设“新能源占比逐渐提升的新型电力系统”[9],需充分立足中国清洁能源资源禀赋,坚持“先立后破”[9]。以水电、新能源等清洁能源资源富集地区为抓手,开展新型电力系统先行先试,以先“低碳”地区带动后“低碳”地区能源转型,是“先立后破”的重要部分。以四川为实例探索打造四川特色高比例水电新型电力系统,对全国新型电力系统构建具有重要示范作用。一方面,四川风能、太阳能等新能源能可开发容量超100 GW,正逐步实现从“以水电为主”到“水风光并举”的转变,与国家整体发展路径具有较强的相似性;另一方面,四川已构建“省内省外”两个西电东送的电网格局,从全国范围看,四川新型电力系统是西电东送送端省份的典型实践;从省内看,正处在新型工业化、城镇化进程中的四川,川西地区能源资源与川东全国“第四经济增长极”负荷的逆向分布特性,折射了全国新型电力构建助力经济发展的关键问题,可为全国新型电力系统发展提供创新思路和示范样板。

2)是新型电力系统的后期战略支撑。在构建新型电力系统过程中,四川既注重省内能源电力供应和经济社会发展同步,大力促进清洁电力与天然气资源协同发展,力争为全国新型电力系统建设提供稳定的战略大后方;同时,四川又注重与其他省份广泛互联、参与全国电力电量平衡,推动形成大电网为主导,微电网、分布式能源系统等多种电网形态并存的格局,已成为全国重要的清洁能源送出基地和全国重要的枢纽电网。未来还将进一步成为清洁能源接续转送基地,在全国战略发展格局中具备一定的辐射作用和能源支撑作用,为全国新型电力系统的构建提供重要参考和有力支撑。

1.2 价值内涵

2023年,国家能源局发布《新型电力系统蓝皮书》,明确了新型电力系统“安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合”四大特征[4]。国家全面深化改革委员会第二次会议明确要加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统,为中国电力系统发展指明了方向。四川水电技术可开发容量148 GW,目前四川水电装机容量超过80%,是中国典型的省级高比例水电电力系统,承担着西电东送能源基地和战略枢纽的重要使命。下面以国家对新型电力系统发展要求和基本特征定位为重要参考,立足四川能源资源禀赋和电网特性,以四川能源发展路径为基础,分析高比例水电新型电力系统的价值内涵。

高比例水电新型电力系统是以确保能源电力安全为基本前提,以实现“双碳”目标及服务经济社会高质量发展为核心目标,以电力系统“横向多能互济、纵向源网荷储协调”的多向协同、灵活互动为坚强支撑,以技术创新和体制机制创新为基础保障,以大型水电为基础、支持高比例绿电电力电量贡献的新型能源体系建设为主线任务的新时代电力系统,可实现供需高效协同,支持经济低碳能源供应。

从基本特征看,其具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧经济等特征,支持利用储能、调峰机组、需求响应等灵活性调节资源,实现源网荷储协调发展、互济互利、能源安全、结构多源、供需协同,具有应对极端气候、极限场景能力。

从战略定位看,高比例水电新型电力系统是中国新型电力系统的先期示范样板和后期战略支撑,立足中国重要清洁能源基地和清洁能源接续转送基地的基本方略,肩负清洁能源转型战略大后方的重要使命。

从关键要素看,在“源网荷储”四要素的基础上,拓展以智慧能源大脑为核心的“脑”关键要素,形成涵盖“源网荷储脑”的五大关键要素。“脑”以数字化和市场化为核心抓手,体现了新型电力系统智慧融合的关键特征,包括“电”脑和“碳”脑两个关键部分,为新型电力系统提供战略指引和决策支持。

2 四川新型电力系统要素梳理与模型构建

四川是典型的水能富集地区,具备开展新型电力系统探索实践的必要条件和先天优势。因此,重点以四川典型场景探索,结合四川新型电力系统建设的实际问题和发展需求,围绕“源网荷储脑”五大要素,提炼理论模型和发展路径,形成以省为实体的高比例水电新型电力系统理论体系。

2.1 四川新型电力系统要素解析

如第1章所述,高比例水电新型电力系统的核心要素包括“源网荷储脑”五大要素,其关联关系如图1所示。

2.1.1 “源”:构建以清洁能源为主体、结构多元的电源结构

保障能源安全是构建新型电力系统的首要任务,从国内外相关地区停电事故分析看,结构性能源短缺和事故性停电是威胁能源安全的两大诱因[10-12]。当前,四川电源结构以水电为主,风光新能源发展处于起步阶段,能源结构相对单一,易受极端天气因素影响导致结构性能源短缺风险。构建多元供给结构、加强互联互济是结构性问题的主要破解方式。未来,四川水电开发速度逐步减缓,结构性供需矛盾进一步凸显,需要促进风光资源开发实现跨越式发展,加快形成省内水风光能源为主、多元化的供应结构,同时通过多能互补提升,充分发挥新能源、水电参与系统调节的能力,提升系统整体灵活性资源水平,提升整体电力供应保障能力。加强跨省跨区多源互济,深刻把握承接西部清洁能源接续转送的发展契机,拓展特高压单一外送格局,促进跨区域差异化能源结构高质量协同发展。具有一定的极限场景应对能力,降低极端场景或单一品类能源短缺对电力系统造成的影响。

2.1.2 “网”:构建资源优化配置平台

1) 加强电网建设与电源发展统筹协调,加快推进特高压交直流输电工程建设,推动电网提档升级,促进特高压送受互济,具备电力资源跨区快速调度能力,实现更大范围(省内、省间)、更高效率的资源优化配置。

2) 加强主网与配电网互动互济,形成“省-地-配-微”多级协同、柔性互动的发展格局。

3) 实现由静态方式向动态方式转变,通过动态潮流、动态无功控制等理论模型,促进交直流输电通道跟随电源结构多阶梯运行,进一步提升电网灵活控制水平和电网资源配置能力。

4) 加强不同能源品种的互济发展,促进电力网络与天然气、氢、分布式清洁能源等供应网络协同,实现多类型能源互联,避免因能源网络中断导致多类型能源网络故障。

2.1.3 “荷”:构建多样化清洁用能结构体系,建设多元互动支撑能力

依托城乡能源革命、交通电气化发展等战略契机,促进分布式新能源+储能、生物质能广泛利用,形成多样化、清洁化的用能结构体系。培育“源网荷储+”、虚拟电厂、负荷聚合商等新型用能主体和调节方式,依托市场机制和数字化支撑体系,实现最后一公里的靶向控制,具备用户精准响应能力以及丰富的可中断负荷用于电力系统“避峰填谷”。

2.1.4 “储”:构建跨时空、多样化储能体系

加强新型储能应用,促进“源网荷”各侧储能快速发展,“新能源+储能”、电网替代性储能、智能微电网等“区域充电宝”应用场景全面推广,系统灵活性资源量显著上升,具备系统应急保障能力。因地制宜发展抽水蓄能、压缩空气储能等多品种储能示范与应用推广。适时推动包括电制氢-氢储能-氢燃料电池等在内的新技术应用示范,打造电氢耦合的能源存储新业态。

2.1.5 “脑”:形成“电-碳”双控型能源控制中枢

“电-碳”双控型能源控制中枢包括“电”脑和“碳”脑两个关键部分。“电”脑以源网荷储各侧数据融合数字化技术为依托,以支撑电力安全可靠供应、促进高比例可再生能源有效消纳、提升可再生能源电力贡献能力为核心目标,是促进源网荷储协调发展和互联互动的核心智慧体。“碳”脑以能源大数据等数据资源为基础,以实现能源低碳转型与服务社会低碳经济为核心目标,支撑电力与多类型清洁能源协调互济,促进碳市场与电力市场协同发展,是“电”与“碳”联结的核心枢纽。“脑”这一要素的出现有力推动新型电力系统向着智能化、高效化、低碳化的智慧融合方向发展。

2.2 理论模型框架

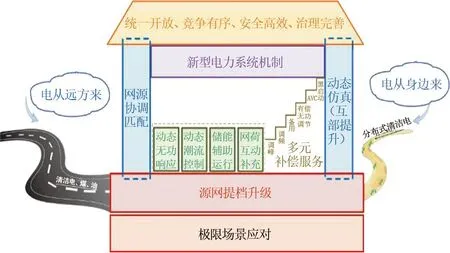

根据上述五大要素及其关键技术梳理,形成四川新型电力系统构建的理论模型框架,形成以源网提档升级为基础,以新型电力系统机制为保障,以网源协调匹配、多能互补提升为核心支撑,涵盖动态无功响应、动态潮流控制、储能辅助运行、网荷互动补充4个关键技术的“梁柱型”理论模型体系,具备极限场景应对能力,如图2所示。

图2 理论模型框架

2.2.1 以源网提档升级为基础

从当前电网的发展状态看,四川正处于新型电力系统构建的关键时期,源网加速提档升级是构建四川新型电力系统的重要基础,新能源等清洁能源加速发展,超特高压骨干网络加速建设,形成相互独立、互联互济的主网结构;同时对配电网网架进行设备改造,建设灵活可靠的配电网,支撑电从身边来和电从远方来两条路径畅通且高效,构成新型电力系统的重要物理载体。

2.2.2 以新型电力系统机制为重要横梁

随着新能源装机容量快速增长,加之大量径流式水电丰枯特性明显且调节能力不足,电网灵活性资源不足问题日益凸显。新型电力市场机制通过柔性市场机制引导系统内源网荷储依托市场化交易手段,创新挖掘系统内水电、风光新能源等电源的互动调节能力,促进负荷侧调节潜力释放;通过现货市场、中长期市场、辅助服务市场等多市场联动机制,提升电力系统稳定性和灵活调节能力,充分发挥电力市场“看不见的手”的作用,助力实现电力资源在更大范围内共享互济和优化配置,推动形成有更强新能源消纳能力的新型电力系统;同时,通过绿色电力交易等手段,还原清洁能源的环境价值属性,促进电碳耦合发展,承担新型电力系统低碳发展的核心纽带和关键承载,形成“梁拉型”理论模型的“横梁”。

2.2.3 以源网协调匹配和多能互补提升为支柱

从发展阶段看,四川新型电力系统仍以结构性供需平衡矛盾为主,丰期保消纳、枯期互补提升保供应需求迫切,极端气候条件下电力电量双缺问题依然严峻,源网协调匹配和多能互补提升仍是解决上述难题的关键支撑,成为四川新型电力系统构建的关键支柱。源网协调匹配,既包括源网战略规划、建设时序、运行控制的最优匹配,也包括源网关键特性、互动能力的最优匹配,是省内电源与电网的匹配,也是省外电源与省间通道的匹配。多能互补是保供应和促消纳的关键手段,既是水、风、光、生物质等多种电源结构的互补提升,也是跨省跨区不同类型能源主体之间的互补互济,充分发挥四川水电的调节作用,挖掘综合调节潜力,实现电力电量双提升。

2.2.4 以涵盖源、网、荷、储4个环节的关键技术为重要支撑

动态潮流是新型电力系统区别于传统电力系统的重要体现。随着新能源比例不断提升,加之新型负荷随机性波动性不断增强,电网运行方式将逐步由传统仅考虑“冬大、冬小、夏大、夏小”4 种代表性运行模式,过渡到更加丰富化、精细化的动态运行模式。通过动态的有功及无功控制模型,提升电网的安全性和灵活性,实现电网资源配置能力挖潜。储能辅助运行与网荷互动补充是未来新型电力系统的重要发展方向。从技术发展趋势看,储能技术不断突破将为新型动力系统运行方式、电力电量平衡模式带来系统性的变革,是新型电力系统发展的重要“调节器”。网荷互动是挖掘电网用户侧灵活资源的关键手段,是保障系统安全的重要力量。当前阶段受限于技术成熟度和技术经济性等因素,储能和网荷互动对四川新型电力系统建设具备一定的辅助支撑和补充作用,但尚未形成规模效应。需以理论模型为引领,加快技术创新和示范应用,促进负荷侧成规模的响应能力提升,为全面新型电力系统构建提供理论和技术支撑。

2.3 理论模型框架的动态演变

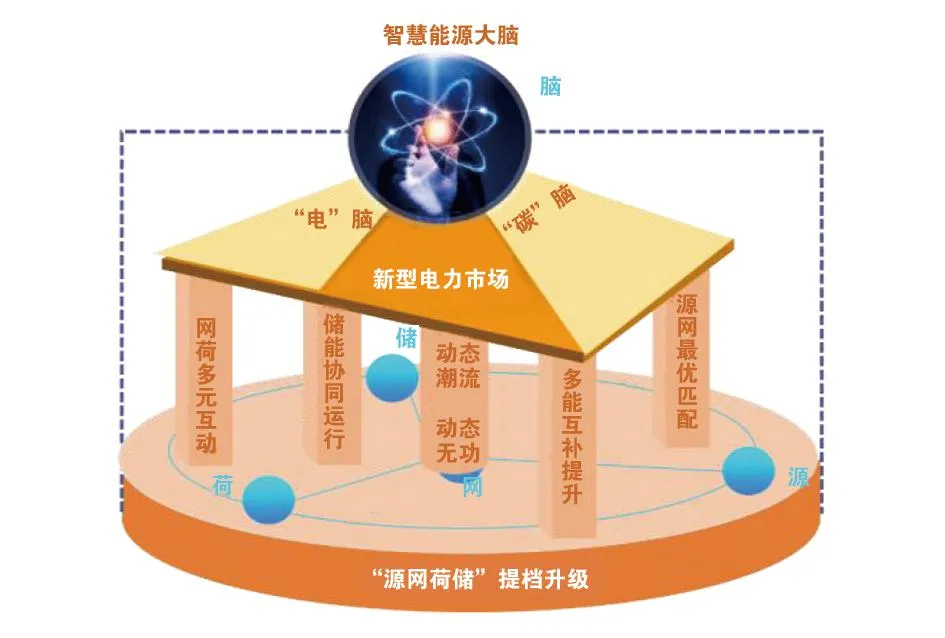

随着新型电力系统建设的不断推进,数字化支撑技术不断发展,新型市场机制的不断完善,储能技术不断取得突破,“源网荷储脑”相关要素互联、互通、互动能力和“脑力”进一步提升,各要素内涵进一步丰富和补充,高比例水电新型电力系统理论框架呈现更加立体、多维的态势:以源网荷储提档升级为基础,以新型电碳市场机制为保障,以网源协调匹配、多能互补提升、储能协同运行、网荷多元互动、系统动态控制为五大关键支柱,如图3所示。

图3 演化后八大模型框架

源网荷储提档升级是在源网提档升级的基础上,加快开展新型储能体系构建,促进新型储能、抽水蓄能压缩、空气储能、氢储能等深化应用。部分梯级水电逐步转变为混合式抽水蓄能,短时储能与长时储能协调发展,系统调节能力不断提升,电力平衡由时空紧耦合转变为松耦合。负荷侧氢能、分布式光伏、沼气发电等多种类型清洁能源革命持续深化,规模化可控负荷与电网多元互动、柔性互济的基础架构搭建完成,网荷互动已成为提升系统安全水平和促进清洁能源高效消纳的又一重要支撑。

新型电碳市场在新型电力市场的基础上,实现了电力市场与碳市场的深度耦合,健全流域梯级水库上下游利益共享机制、多能互补的新能源配置机制、灵活性资源价格机制,“西电东送”绿色电力的环境价值属性充分显现,完善碳市场与电力市场的协同联动机制,形成“用能-降碳”相互促进新型市场格局。

五大关键支撑技术中,以由动态无功响应和动态潮流控制模型组成的系统动态控制模型成为新型电力系统的核心支撑,为源网荷储的柔性协调控制提供关键技术支持。源网协调匹配、多能互补提升、网荷多元互动以及储能系统运行模型在源荷逆向分布的大电网资源配置场景中成为四大关键环节,在局域配电网/微电网场景中深度耦合形成源网荷储互联互动的新形态,通过模型架构确保主网与配电网的模型一致性和结构匹配性,促进主网与配电网协同互动。

3 四川新型电力系统发展演化路径

3.1 战略目标

通过理论创新和试验示范推动高比例水电新型电力系统建设,最终建成以水电和新能源为主体、新能源接纳能力和运行效率不断提升、可承接西部地区大型清洁能源消纳的系统,有力支撑四川建设新能源比例逐步提升的世界级清洁能源基地,助力成渝双城经济圈发展,实现建设近零排放系统的宏远目标,为全国双碳目标实现提供有力支撑。

3.2 演化阶段

根据四川新型电力系统的发展现状及规划情况,将其分为转型期、建设期、形成期和成熟期,各阶段指标权重演化规律如图4所示[13]。

图4 新型电力系统发展阶段特征指标权重演变

1)新型电力系统转型期(至2025年)

关键特征:新能源快速发展,抽水蓄能、燃气等灵活性资源启动建设,负荷侧灵活性资源响应能力逐步显现,初步建成安全、高效、灵活的电网。此阶段提高供电保障能力仍为发展重点,安全高效权重最高,新能源发展迅速,灵活调节设备处于快速发展时期,清洁低碳和柔性灵活权重递减。

实施路径:重点优化省内电源结构,并挖掘电力系统各类灵活性资源,提升系统能效,保障负荷侧用电安全可靠,加快推进特高压交直流电网建设,初步实现电网提档升级,网源匹配和互补提升的支柱性作用和建设成效初显,现货、辅助服务等多元市场机制逐步建立,推动实现电力稳定供应。

2)新型电力系统建设期(2026—2030年)

关键特征:水电开发速度逐步放缓,新能源加速开发,电网提档升级基本完成,抽水蓄能和储能快速发展,源侧、荷侧调节能力持续提升,外电入川有序推动,清洁能源资源配置平台能力提升,全面建成现代一流电网。此阶段是实现2030碳达峰目标的关键时期,迎来新能源大规模开发,电力需求高速增长,安全高效、清洁低碳仍是主要方向。

实施路径:强化数字智能技术在电力系统中的应用,并在优化省内电源结构的基础上,增强跨区交互与区内交互能力,动态有功无功控制能力显著增强,实现源网提档升级,网源匹配和互补提升支柱性作用显著,实现源网协调发展和多源互补互济,具备较强的网荷互动能力,储能辅助运行支撑能力初步显现,绿电市场、碳市场等多元市场机制逐步健全完善,进一步提升系统能源利用率。

3)新型电力系统形成期(2031—2035年)

关键特征:新能源发电占比快速提升,逐渐形成水电和新能源为发电主体的电源格局,源网荷储各侧调节能力进一步提升,外电入川持续深化,系统枢纽地位进一步提升,绿色电力贡献和价值进一步凸显,基本建成四川新型电力系统。此阶段是全面普及智能化电力系统的发展时期,智慧经济维度的权重显著提升。

实施路径:强化“脑力”的建设,进一步增强跨区交互与区内交互能力,负荷侧和储能侧调节作用进一步提升,初步实现源网荷储提档升级,网荷互动和储能辅助运行成为系统重要支撑,四川新型电力市场体系初步建成,初步实现绿色电力价值变现,源网荷储脑协同有序发展。

4)新型电力系统成熟期(2036—2060年)

关键特征:新型电力系统全面建成,清洁能源主体加强且近零排放系统,已具备了应对极端状况的能力,水电角色由能源供应者向具有高效支撑能力的“多面手”转变,电能、氢能多种类型能源互济共通,化石能源实现电力电量保障向辅助保障转变。此阶段新型电力系统在安全高效方面已经较为成熟,相应的指标权重略有下降。

实施路径:电力系统低碳化持续推进,依托最新技术突破持续优化系统结构形态,电能与氢能耦合互济,“梁柱型”支撑模型体系搭建完善,促进“源网荷储脑”协同发力,经济性、安全性稳步提升。

4 高比例水电新型电力系统理论落地实践

基于理论模型架构分析,四川按照“理论引领,创新驱动”的思路,从理论创新、集成创新、应用创新3个方面,率先开展了高比例水电新型电力系统的理论探索和创新实践,如图5所示。

图5 四川新型电力系统的创新探索

4.1 要素梳理,先行先试

全面梳理“源网荷储脑”五大核心要素,形成了构建新型电力系统的理论体系,并重点围绕引领、消纳、保障、互补、协助、挖潜、友好、互联八大重点内容,开展新型能源体系理论创新和探索实践。从宏观趋势和指标量化两个方面,形成了新型电力系统评价指标体系[13];从电源侧、电网侧、负荷侧、体制机制等方面出发,提出构建新型电力系统的分阶段实施路径[14],探索了水电为主的新型电力系统发展模式,为四川新型电力系统构建提供战略方向。先行先试,创新打造世界首例梯级水光蓄互补联合示范项目,在四川新能源富集地区和水电富集地区探索“源网荷储脑”全要素新型电力系统示范区建设,探索利用分布式清洁能源打造源网荷储互联互动的零碳村、零碳园区等示范。

4.2 提档升级,体系构建

四川将加速建设特高压交、直流网络,实现500 kV梯格型网络向立体双环网提档升级。通过建设优质高效、安全柔性的电网,安全保障清洁能源大规模开发。加快新能源开发利用,实现以水电为主电源结构向水风光多能互补结构升级。加快研究适应新型能源体系构建的新型电力系统市场机制,着眼于四川新型电力系统调节能力不足的问题,设计四川省多元资源辅助服务市场机制并提出对应发展规划的政策建议,服务构建支撑四川省电力系统低碳发展的“蓄水池”。围绕四川水、风、光清洁能源资源发展主线条,创新市场机制和交易模式,促进新型能源体系构建,电气化助力乡村振兴,因地制宜推动沼气、垃圾发电、废水发电等能用利用新形式创新发展,推动“源网荷储+”“分布式电源+”发展模式应用,实现高质量创新与统筹协调,形成结构多元、能源安全的新型能源体系。

4.3 价值挖掘,协调发展

立足四川清洁能源资源禀赋,积极服务绿色低碳优势产业发展战略,深挖电力与减污降碳、电力与经济协同发展的内在规律。基于新型电力系统碳计量、人工智能、大数据等相关数字化关键技术,开发系列数字化服务产品,探索建立绿电市场与碳市场的有效衔接。充分挖掘四川水电、风光新能源等清洁能源绿色环境属性价值,率先实现绿色能源价值变现,促进新型绿色能源体系与社会经济、生态环境的协调发展。

5 结 语

新型电力系统是新型能源体系的重要载体,关系中国能源安全和能源低碳转型重大战略,是一项系统性的重大工程。鉴于中国各省能源结构和发展路径差异巨大,明确不同省份在全国新型电力系统和新型能源体系中的作用和地位,因地制宜差异化开展以省为实体的新型电力系统创新探索,具有战略意义。上面着眼于四川、云南等省份高比例水电资源禀赋特征,开展高比例水电新型电力理论模型探索,分析了高比例水电新型电力系统的定位和内涵,论证了高比例水电新型电力系统是全国新型电力系统的先期示范样板和后期战略支撑,提出了“先低碳”地区带动“后低碳”地区的发展思路,创新并解析了新型电力系统的“源网荷储脑”五大关键要素,分析了高比例水电新型电力系统的发展目标及演化阶段,构建了不同发展阶段的“梁柱型”理论模型框架,介绍了现阶段四川新型电力理论模型实践思路,为四川及能源结构类似地区发展新型电力系统构建提供了理论支撑。