四川盆地加里东期构造运动幕次及油气地质意义

汪泽成,谢武仁,姜 华,苏 旺,黄士鹏,谷明峰,马石玉,施亦做,江青春

1 中国石油勘探开发研究院;2 中国石油杭州地质研究院

0 前 言

早古生代是新元古代罗迪尼亚(Rodinia)超大陆裂解和晚古生代泛大陆(Pangea)聚合的重要承接时期,发生了具有全球性质的加里东运动[1]。我国南方扬子与华夏两个陆块全面拼接[2-3],形成了华南加里东造山带,而此次造山作用的影响范围主要分布在雪峰山陆内造山带以东区域[2]。华南地区加里东运动研究程度较高,一般认为加里东运动具多幕次特点[4-7],其中寒武纪末期的郁南运动、晚奥陶世末期的都匀运动以及志留纪末期的广西运动等3幕构造运动具有区域性特点。影响最广的广西运动使我国南方绝大部分地区隆升剥蚀,导致上、下古生界之间的角度不整合广泛分布;其他运动主要发生在滇黔桂—浙闽粤地区[2-3]。

位于扬子陆块西部的四川盆地,远离华南加里东造山带,对加里东多幕次构造运动在盆地内的构造-沉积响应,目前争议较大,争议的焦点为是否存在同沉积期古隆起[2-6,8]。同时,对加里东期古隆起形成演化过程的认识也有待进一步深化[8-10]。四川盆地在加里东期也发生了重要的构造变革。对乐山—龙女寺古隆起(川中古隆起)的研究认识及油气勘探由来已久[9-11],发育面积超过6.0×104km2的川中古隆起通常被认为是广西运动的产物[12]。近年来,古隆起区震旦系灯影组、寒武系沧浪铺组与龙王庙组等一系列新领域实现天然气勘探重大突破。如何认识加里东运动及其形成的古隆起对油气成藏条件的控制作用,成为制约下一步天然气勘探区带优选的重要瓶颈问题,有待进一步深化研究。

本文充分利用四川盆地深层钻井、地震信息,分析下古生界的地层接触关系,特别是不整合面类型及其分布,厘定加里东构造运动幕次及古隆起分布,分析构造运动对油气成藏要素与成藏过程的影响,评价有利勘探领域。这项研究有助于全面理解我国南方地区的加里东运动,而且对下古生界油气勘探潜力评价具有重要意义。

1 郁南运动与汉中—广元古隆起

区域上,郁南运动是指寒武纪末—奥陶纪初发生在我国南方地区的造山运动[13],为加里东运动Ⅰ幕,动力机制与扬子板块以南的云开地块、桂滇—北越地块发生的挤压作用有关[14]。郁南运动导致右江、云开、湘南地区、闽西地区褶皱隆升以及形成前寒武系地层中的近平卧褶皱和由南向北的推覆构造[13],形成了横贯广西中部的大明山—大瑶山寒武系东西向线型褶皱带,并可能导致云开大山地区下古生界混合岩、混合花岗岩的形成(552~487 Ma)[14]。郁南运动被认为仅发生在华南南部地区(滇黔桂—东南沿海)[7,13-14]。

周恳恳等[7]基于川南的雷波、滇东北的昭通、滇东南的个旧、黔中南的安龙—威宁等地区存在的寒武系洗象池组与奥陶系之间的不整合接触现象,提出郁南运动在扬子陆块西部有显著响应,表现为发育一系列的古陆或古隆起,包括康滇古陆、牛首山古隆起、滇东古陆、龙门山古陆,并影响到川中古隆起。郁南运动还造成了上扬子西部晚寒武世—早奥陶世西高东低的古地理格局,总体表现为海岸线不断向东迁移。早奥陶世特马豆克期海岸线已迁移至宜宾—贵阳以西,区内普遍缺失下奥陶统桐梓组(图1)。李伟团队[15-16]利用碳氧同位素、岩性组合、电性等资料研究四川盆地上寒武统洗象池组层序地层,认为洗象池组下部的三段—四段(相当于芙蓉统)在盆地西部雅安—绵阳—广元以西地区遭受剥蚀,与郁南运动有关。

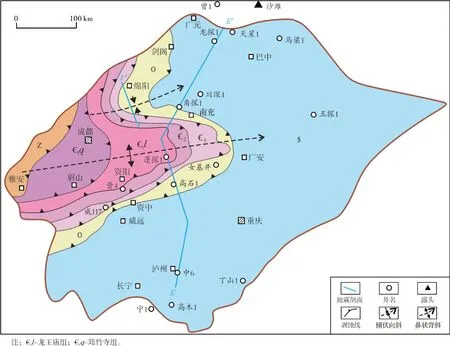

图1 上扬子西部寒武系与上覆地层接触关系分布图Fig.1 Distribution of contact relationship between Cambrian and overlying strata in western Upper Yangtze

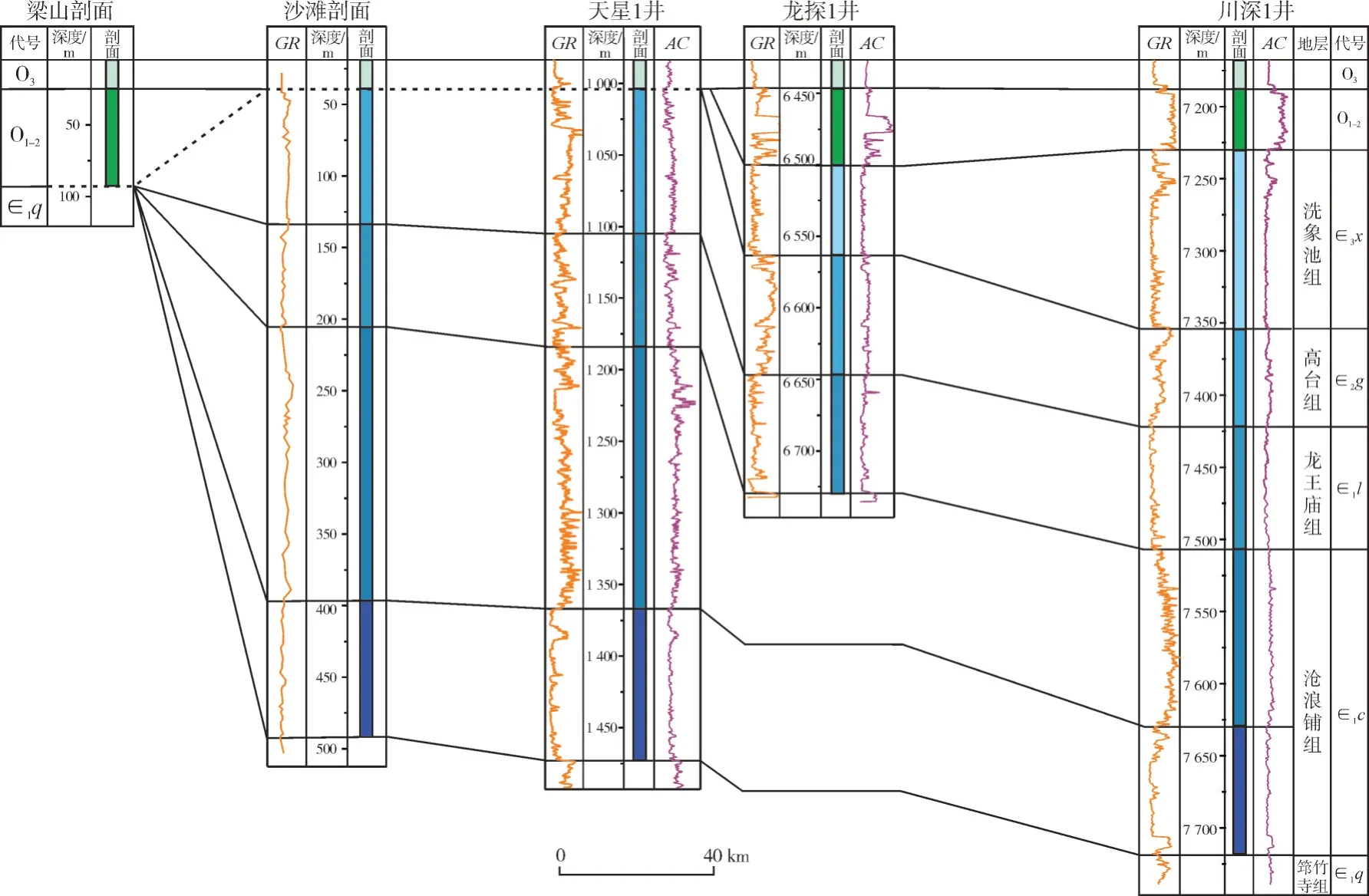

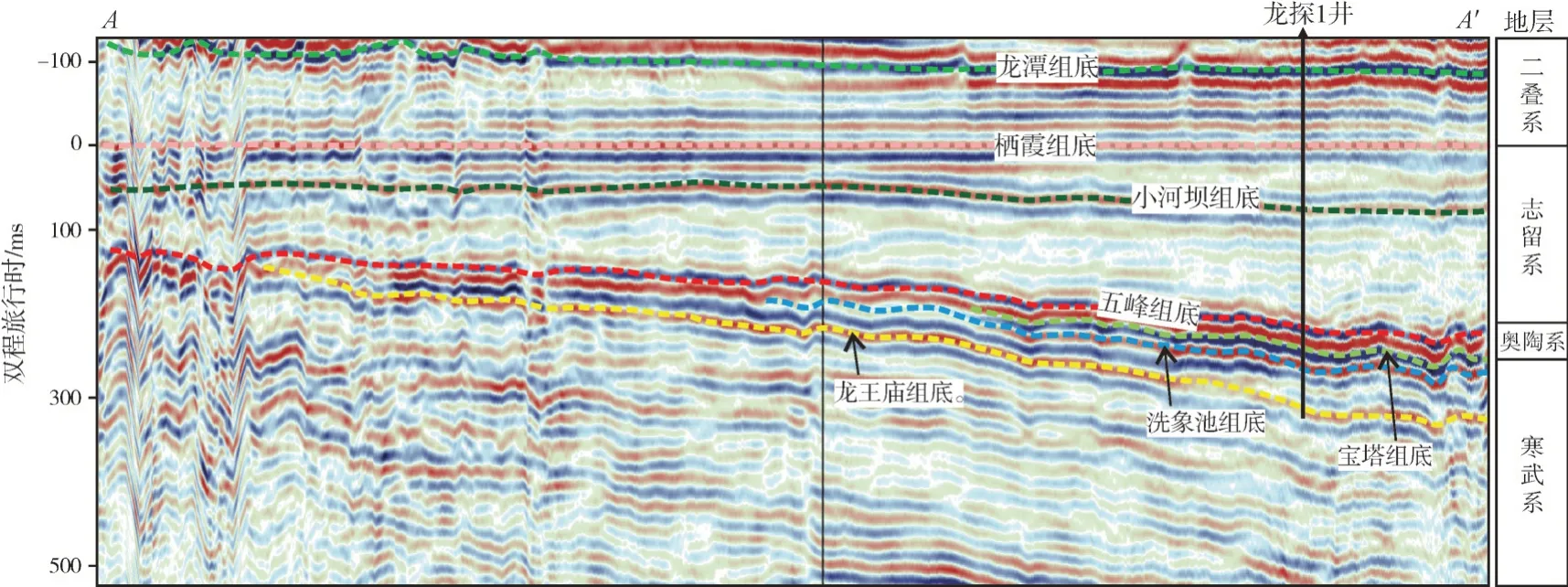

为了进一步探索郁南运动对四川盆地的影响,本文重点关注四川盆地西北部寒武系与上覆地层的接触关系。地层对比显示,四川盆地西北部广元—汉中一带缺失上寒武统洗象池组和中下奥陶统,中寒武统高台组与上奥陶统宝塔组呈假整合接触(天星1 井钻揭,图2),表明晚寒武世至中奥陶世期间存在一个古隆起。以高台组剥蚀尖灭线圈定该古隆起范围,呈近东西向展布,面积近4×104km2,称之为“汉中—广元古隆起”(图1)。古隆起东南翼斜坡区洗象池组仅残存洗一段,残厚仅为60~70 m,与中奥陶统湄潭组呈假整合接触(川深1 井钻揭,图2)。图3 为剑阁—九龙山三维地震剖面,将二叠系底界反射层拉平观察,五峰组底强反射层表现出削截不整合面的特征,其下可见寒武系龙王庙组、洗象池组以及奥陶系宝塔组的地层尖灭点。区内地层接触关系表明:汉中—广元古隆起形成于寒武纪末期,是郁南运动的响应;早中奥陶世古隆起核部仍处于剥蚀状态,直到晚奥陶世接受宝塔组沉积。

图2 汉中—广元古隆起寒武系—奥陶系地层对比剖面(位置见图1)Fig.2 Stratigraphic correlation profile of Cambrian-Ordovician in the Hanzhong-Guangyuan paleouplift (location is shown in Fig.1)

图3 剑阁—九龙山三维地震剖面反映的下古生界地层结构(二叠系底层拉平,位置见图1)Fig.3 3D seismic profile showing the stratigraphic structure of Lower Paleozoic in Jiange-Jiulongshan survey(flattening the bottom of Permian.Location is shown in Fig.1)

需要指出,川中古隆起二叠系与下伏地层呈角度不整合接触(图1),依据地层接触关系很难判断寒武纪末期的郁南运动对川中古隆起的形成是否有影响。从川中古隆起区寒武系龙王庙组、高台组、洗象池组的厚度变化及高能环境沉积的颗粒滩体分布看,各地层组厚度均表现出西薄东厚的特征,颗粒滩体平面分布表现出环古隆起带状分布、纵向上由老到新自西向东迁移的特征,表明在早寒武世晚期—晚寒武世,川中古隆起表现为水下同沉积古隆起,对地层、沉积作用控制作用明显,同沉积古隆起区地层较薄、颗粒滩体发育。

2 都匀运动与川中古隆起形成

晚奥陶世至志留纪,扬子板块与华夏板块的板内碰撞作用[3,14,17]导致南方地区发生加里东运动Ⅱ幕,主要表现为奥陶系与志留系的地层接触关系从南到北、从东到西由角度不整合过渡到微角度不整合、假整合。在广西东南部称为北流运动[10],云开地区表现较为强烈,云开大山在郁南运动的基础上继续褶皱冲断隆升,造成了上奥陶统与下志留统之间的沉积间断。在湘赣地区称为崇余运动[18],导致该区寒武系—奥陶系强烈褶皱,下志留统“阳岭砾岩”与下伏地层呈角度不整合[5,18]。在黔中、黔南地区称为都匀运动,表现为奥陶系与志留系接触关系呈假整合、微角度不整合,形成了黔中古隆起[2,18-20]。在湖南、湖北地区称为宜昌上升[21],造成奥陶系与志留系呈假整合接触。对于上扬子地区奥陶系与志留系之间不整合面的成因机制,部分学者认为与奥陶纪末期全球冰川事件所导致的海平面下降有关[22],是上扬子地台从北到南大范围发生较大规模的海退事件所致。

四川盆地川中古隆起早在20 世纪80 年代就已发现,前人称之为“乐山—龙女寺古隆起”,并作为重要的油气富集带而被长期研究[23-24]。古隆起区志留系缺失,二叠系与下伏震旦系—奥陶系呈角度不整合接触。多数学者认为该古隆起形成于志留纪末期的广西运动[9,24],也有学者认为该古隆起在桐湾运动时期就已有雏形、加里东期存在同沉积古隆起[25]。对于川中古隆起志留系大面积缺失为剥蚀成因还是缺失沉积,观点不一。本文充分利用钻井、地震信息,结合前人对志留系龙马溪组页岩气的研究成果[26],认为川中古隆起在志留系沉积前已定型,对志留系沉积有明显的控制作用(图4)。主要依据如下:

图4 四川盆地志留纪古构造格局Fig.4 Paleotectonic background of Silurian in Sichuan Basin

(1)川中古隆起处于前陆盆地前隆部位

上扬子地区志留纪龙马溪早期古构造格局表现为“两隆夹一坳”:北部为川中古隆起,南部为黔中古隆起,两古隆起之间为川东—蜀南坳陷。古构造格局控制了早志留世龙马溪早期沉积:隆起区缺失沉积;隆起斜坡带发育以粉砂质页岩为主的滨岸—浅水陆棚沉积;坳陷区发育富笔石的硅质页岩、碳质页岩,厚度可达20~150 m,有机碳含量高,是页岩气富集的有利区。这一构造-古地理格局持续发展至志留纪末期。从盆地属性看,川东—蜀南志留纪坳陷属于前陆盆地:前渊位于泸州—重庆—石柱一带,志留系残留厚度可达1 000~1 400 m;前渊斜坡带呈环带状围绕川中古隆起分布,位于威远—广安—广元一带,志留系残留厚度为200~600 m。从成盆动力机制看,川东—蜀南前陆盆地的形成是滇东—黔中构造由南向北挤压以及雪峰山构造自东向西挤压的结果[27-28],川中古隆起可以看成是川东—蜀南志留纪前陆盆地的前隆。

(2)川中古隆起斜坡带志留系超覆沉积现象明显

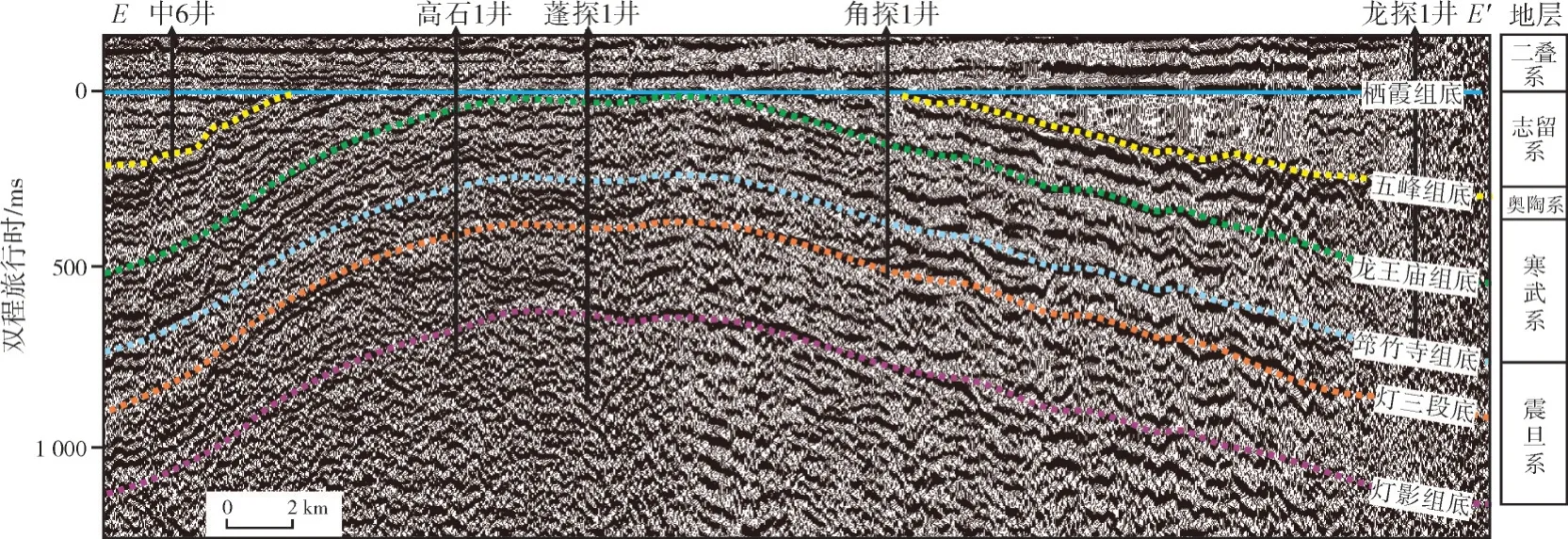

川中古隆起斜坡带五峰组底地震反射层表现为连续的强反射特征,为上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组页岩层与下伏碳酸盐岩的反射界面(图3)。其上可见前积反射特征,上超点明显,为超覆沉积地层的地震响应。小河坝组表现为连续性较强的反射特征(龙探1 井标定),与龙马溪组前积反射特征存在显著差异,表明龙马溪组与小河坝组之间存在沉积转换面。对川中古隆起斜坡区地震剖面层位进行标定与解释,将二叠系底界反射层拉平,可见古隆起斜坡区志留系地震上超现象明显(图5)。

图5 川中古隆起斜坡带志留系地震反射层超覆现象(二叠系底层拉平,剖面位置见图4)Fig.5 Overlap characteristic of Silurian seismic reflection layer in the slope zone of the central Sichuan paleouplift(flattening the bottom of Permian.Location is shown in Fig.4)

(3)龙马溪组下部富有机质页岩段具穿时性

大量钻井资料表明,四川盆地蜀南—川东地区龙马溪组下部普遍发育富有机质黑色页岩,其中TOC>2.0%的页岩厚度为20~100 m。有学者据此认为川中古隆起发育志留系,但后期被剥蚀殆尽,志留纪前陆盆地为无前陆隆起的统一坳陷[27]。在地震剖面上,这套富有机质的泥页岩表现出连续强反射特征(图3,图5),而上超现象发生在强反射层之上,这是否意味着在富有机质泥页岩沉积之后才发生“超覆沉积”?实际上,志留系底部的连续强反射层是泥页岩层与下伏碳酸盐岩的反射界面,只能说明泥页岩层普遍分布,并不能说明泥页岩具有等时性,而是可能存在穿时现象。王玉满等[26]认为川南地区五峰组—龙马溪组富有机质页岩段自下而上具有从南向北迁移的特征:鲁丹阶主要分布在泸州—长宁一带,厚度为10~100 m;埃隆阶向西北方向迁移到威远地区,厚度为10~30 m;特列奇阶主要分布在威远地区,厚度仅为5~15 m。

3 广西运动与川中古隆起改造定型

我国南方志留纪末期或志留纪与泥盆纪之交的广西运动,是加里东多幕次构造运动的谢幕产物,为加里东运动Ⅲ幕。广西运动不仅强烈,而且分布广泛,使南方绝大部分地区褶皱隆升、剥蚀,在上、下古生界之间形成广泛的角度不整合[2,4-5,6],形成了南方地区古生代地层中最重要的构造界面。

广西运动在四川盆地的响应特征显著,造就了NE 向延伸、横卧于盆地西南部的大型的川中古隆起(图6)。从地层接触关系看:川中古隆起泥盆纪前从西往东依次出露震旦系到志留系,与上覆中二叠统梁山组呈角度不整合接触;盆地东北部的巴中—广安—重庆以东地区石炭系与志留系呈平行不整合接触;盆地西南缘及东北缘泥盆系与志留系呈平行不整合接触。从构造变形看,川中古隆起在都匀运动形成的古隆起基础上,发生了纵弯褶皱作用,形成了轴部位于雅安—广安一线呈NEE 向倾伏的大型鼻状构造,构造形态不对称,呈东南翼陡、西北翼缓(图7)。通过古隆起斜坡带地震剖面解释,发现在古隆起西北翼绵阳一带发育向斜构造(图8)。

图6 四川盆地前泥盆系古地质图Fig.6 Pre-Devonian geologic map of Sichuan Basin

图7 四川盆地近南北向横切川中古隆起的地震解释剖面(二叠系底层拉平,剖面位置见图6)Fig.7 The NS direction seismic interpretation profile(transverse to central Sichuan paleouplift)in Sichuan Basin(flattening the bottom of Permian.Location is shown in Fig.6)

图8 川中古隆起北翼地震解释剖面(二叠系底层拉平,剖面位置见图6)Fig.8 Seismic interpretation profile in the north wing of central Sichuan paleouplift (flattening the bottom of Permian.Location is shown in Fig.6)

综上所述,川中古隆起是一个长期继承性发育的古隆起,其形成演化经历了3个重要阶段。

(1)加里东运动Ⅰ幕(郁南运动)形成同沉积古隆起。早寒武世筇竹寺晚期,德阳—安岳裂陷被填平补齐,裂陷衰亡。沧浪铺期—洗象池期,发育西高东低古地理背景的同沉积古隆起(水下古隆起),对地层与岩相古地理有明显的控制作用,表现为各层组的地层厚度环绕古隆起向外围逐渐增厚,浅水高能环境沉积的颗粒滩体逐渐向外围迁移[25,29]。该时期古地理变迁的机制,可能是寒武纪末期郁南运动的早期响应。

(2)加里东运动Ⅱ幕(都匀运动)川中古隆起形成。奥陶纪沉积期,四川盆地整体表现为西高东低古地理格局,同样对奥陶纪地层与岩相古地理展布起控制作用。奥陶纪末期,受南向北、东向西的挤压应力共同作用,在黔中古隆起以北、雪峰山古隆起以西形成前陆拗陷,沉积厚达1 000~3 000 m 的志留系。都匀运动的远程效应,在四川盆地中西部形成了川中古隆起,古隆起高部位暴露剥蚀,志留系超覆沉积。

(3)加里东运动Ⅲ幕(广西运动)川中古隆起改造定型。志留纪末的广西运动导致川中古隆起褶皱隆升,古隆起表现为大型鼻状复式褶皱隆起带;在经历了长达1.5 亿年的剥蚀及夷平作用之后,接受中二叠统沉积。古隆起外围构造低部位如龙门山与川东北地区,接受泥盆系、石炭系沉积。

4 加里东运动对油气成藏富集的控制作用

优质烃源岩、规模储层、大型古隆起是海相克拉通油气成藏富集的三大关键要素[30],也是有利勘探区带评价优选的重要依据。加里东构造旋回,四川盆地沉积了厚达2 000~3 000 m 的海相地层,形成了2 个古隆起、2 套优质烃源岩和5 套规模储层,为震旦系—下古生界丰富的天然气资源奠定了重要物质基础。下文重点探讨加里东旋回的幕式运动对关键成藏要素形成与分布的控制作用。

4.1 古裂陷与前陆拗陷控制优质烃源岩

四川盆地下古生界发育下寒武统及上奥陶统—下志留统2套优质烃源岩。

下寒武统主力烃源岩的分布受克拉通内裂陷控制。早寒武世早期,在区域伸展构造环境下,四川盆地形成德阳—安岳克拉通裂陷[31-32],控制了下寒武统优质烃源岩的分布[33]。麦地坪组烃源岩主要分布在裂陷内,为硅质页岩、碳质泥岩等,厚度为30~50 m;有机质丰度较高,TOC介于0.52%~4.0%,平均值为1.68%;干酪根碳同位素组成为-36.4%~-32.0‰,平均值为-34.3‰,属典型的腐泥型烃源岩。筇竹寺组烃源岩在盆地内广泛分布,在裂陷内烃源岩更为发育。近期的研究表明:裂陷内筇竹寺组发育筇一段和筇二段2 套烃源岩,累计厚度为300~450 m,TOC为0.5%~4.8%,平均值为1.98%;相邻的台内仅发育筇二段烃源岩,厚度仅为50~100 m,TOC为0.4%~3.1%,平均值为1.68%。

上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组发育页岩优质烃源岩,主要分布在川东—蜀南的前陆拗陷区,是页岩气主力勘探层系。与之相关的研究成果颇多,这里不再赘述。

4.2 古隆起、古侵蚀面、古岩溶控制规模储层

碳酸盐岩储层成因机制多样,但规模分布的储层的形成与分布表现出明显的相控+岩溶特征[34-36]。大量研究与勘探实践表明,高能沉积环境发育的生物礁、颗粒滩(包括各类生物碎屑滩、鲕粒滩等),经过建设性成岩作用(尤其是准同生期、表生期的岩溶作用),可以形成规模分布的相对优质储层,是勘探选区评价的重要考虑因素。

四川盆地川中古隆起在早寒武世晚期—晚寒武世、早奥陶世均具有水下古隆起特征,环绕古隆起的水体较浅的斜坡带,发育大面积分布的缓坡颗粒滩,如川中北部的沧浪铺组、川中—川西的龙王庙组以及川中东部的洗象池组。原始孔隙发育的颗粒滩体在沉积期或准同生期易受大气淡水的淋滤作用,在成岩早期就能形成良好的孔渗系统,为后期的建设性成岩改造创造了有利条件。

加里东期3 个幕次的构造运动,形成了多个区域性古侵蚀面,有利于表生期岩溶储层的形成与分布。川中古隆起经历了3 幕构造运动的叠加改造,古隆起继承性发育,在古隆起高部位以风化壳型岩溶作用为主,而斜坡区则以层间岩溶作用及顺层岩溶作用为主,这导致古隆起及其斜坡带多层系发育岩溶缝洞型储层,为大气田的形成创造了良好的储集条件。目前,已在川中高石梯—磨溪地区发现了龙王庙组大气田。在郁南运动形成的汉中—广元古隆起的斜坡带,洗象池组风化壳岩溶储层发育,与德阳—安岳裂陷的下寒武统烃源岩构成良好的成藏组合,预示洗象池组具有良好的天然气勘探潜力。

4.3 常规与非常规两类天然气资源有序分布

四川盆地震旦系—志留系发育2套优质烃源岩及多套储层,蕴藏着丰富的天然气资源,常规天然气与页岩气有序分布(图9)。

图9 四川盆地震旦系—下古生界不同类型天然气分布模式图(据文献[29]修改)Fig.9 Distribution pattern of different types of natural gas of Sinian-Lower Paleozoic in Sichuan Basin (cited from reference[29],modified)

常规天然气主要聚集在孔洞、孔隙发育的碳酸盐岩储层,气藏类型在古隆起高部位以构造-岩性复合型为主,在古隆起斜坡带以岩性气藏为主。天然气成藏与富集受成藏组合控制:筇竹寺组既是主力烃源岩又是灯影组的区域性盖层,以此为界,分割两个含气系统,即震旦系灯影组含气系统和寒武系—奥陶系含气系统。震旦系含气系统具有上生下储的近源成藏组合特征;气藏以常压为主,压力系数为1.06~1.13;天然气组分中甲烷含量为91.22%~93.77%,硫化氢含量为1.00%~1.62%,二氧化碳含量为4.83%~7.39%,微含丙烷、氦气和氮气。寒武系—奥陶系含气系统具有下生上储的近源成藏组合特征,断层是主要的运移通道。安岳气田龙王庙组气藏属于高压气藏,磨溪区块压力系数为1.65,高石梯区块压力系数为1.5,龙女寺区块压力系数为1.67;天然气组分中甲烷含量为95.10%~97.19%,硫化氢含量为0.26%~0.77%,二氧化碳含量为1.83%~3.16%。

页岩气资源主要蕴藏在下寒武统筇竹寺组和下奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组,其中五峰组—龙马溪组目前是页岩气的主产层,埋深小于3 500 m、TOC大于2.0%的页岩气甜点区主要分布在威远、长宁及焦石坝等区块。在川中古隆起斜坡带,埋深在4 500 m 以浅的区域分布广,随着工程技术的进步,页岩气开发潜力巨大。

5 结 论

(1)四川盆地加里东构造运动可划分出3幕:寒武纪末期的加里东运动Ⅰ幕(郁南运动)在川西北地区形成汉中—广元古隆起;晚奥陶世末期的加里东运动Ⅱ幕(都匀运动)形成川中古隆起;志留纪末期的加里东运动Ⅲ幕(广西运动)导致川中古隆起最终定型。

(2)川中古隆起经历了3 幕构造运动的叠加改造,形成了多个区域性古侵蚀面,有利于表生期岩溶储层的形成与分布。古隆起高部位以风化壳型岩溶作用为主,斜坡区则以层间岩溶作用及顺层岩溶作用为主。汉中—广元古隆起斜坡带发育下寒武统洗象池组风化壳岩溶储层。

(3)四川盆地加里东期成盆演化与古隆起形成,造就了碳酸盐岩储层常规天然气与页岩气两类天然气资源有序分布,勘探潜力巨大。