新型举国体制下的政府与市场关系:共识与机制探索*

封凯栋 陈俊廷

新型举国体制是面向社会经济中的重大问题,通过设立特殊专任机构的方式来完成任务的机制。①路风、何鹏宇:《举国体制与重大突破——以特殊机构执行和完成重大任务的历史经验及启示》,《管理世界》2021 年第7 期。2023 年国务院政府工作报告指出,要“完善新型举国体制,发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用,支持和突出企业科技创新主体地位”。尽管政策界和学术界就健全新型举国体制已经达成共识,但是新型举国体制与市场经济的相容性、政府与市场关系、跨部门力量的动员组织等问题依然存在争论或模糊之处,与之相关的概念化、理论化工作有待夯实。本文认为,新型举国体制是服务于战略性创新的重大任务的责任体制,在创新主体尚未成熟、创新市场尚未形成的情况下,政府需要以重大任务专项为载体,通过跨部门、跨所有制资源的战略性投放来为创新主体的成长提供窗口期,创制出战略性技术的创新竞争市场。②创新竞争是熊彼特意义上的基于新产品、新方法、新市场、新组织的质的竞争,目标是建立己方生存的根本基础、摧毁竞争企业的生存根基。而新古典竞争以边际利润为目标,是原有产品的数量上的竞争。以创新竞争为导向的市场经济,指的是服务于激发和维持创新竞争的市场机制,后文多简称为创新竞争市场。参见Joseph A. Schumpeter,Capitalism, Socialism and Democracy, London: George Allen Unwin Ltd., 1943.而在创新生态和竞争市场成型之后,新型举国体制将逐步淡出,直至政府领导层为其定义新的战略性任务。

一、中国的新型举国体制:目前学界既有的共识

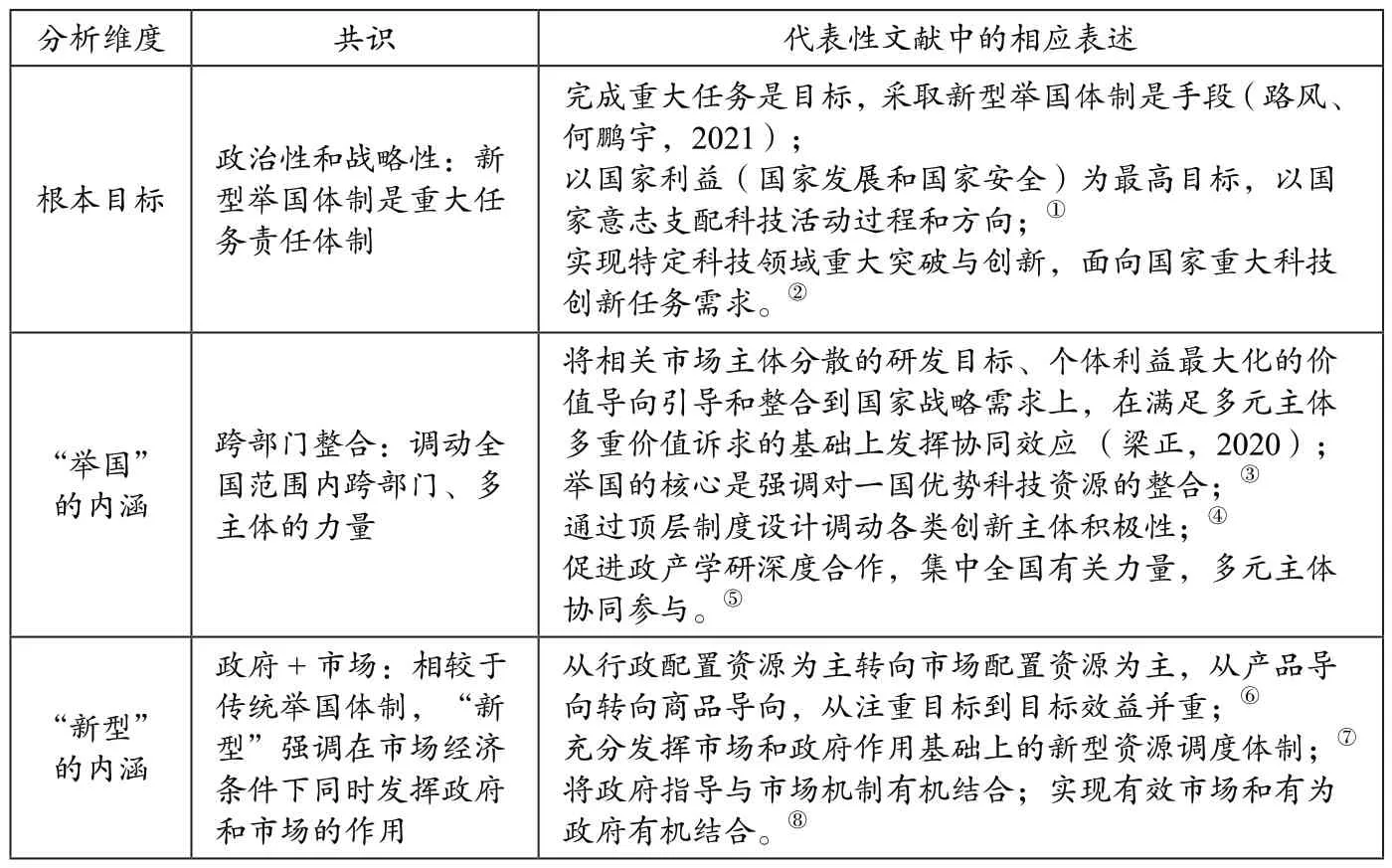

2015 年,党的十八届五中全会提出要“发挥市场经济条件下新型举国体制优势”。这一表述将此前出现过的“科技创新举国体制”“政产学研用结合的新型举国体制”等表述进行统合。2019 年,党的十九届四中全会指出要“构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制”,进一步明确了新型举国体制的重大任务——攻克关键核心技术。到目前为止,新型举国体制主要是一个政策概念,而不是理论概念。关于科技政策、国家创新系统、政治经济学的既有研究,均未对此展开系统性的理论讨论。学界在剖析中国的新型举国体制时主要形成了以下三方面共识(见表1)。

表1 代表性文献对新型举国体制内涵的理解

首先,从目标来说,新型举国体制是重大任务的责任体制。路风和何鹏宇(2021)指出,举国体制本质上是任务体制,最终目标是完成政治层次上定义、具有战略性的重大任务。由此,他们强调新型举国体制具有向上负责的政治性,需要由直接向最高领导层负责的特殊机构来领导。其次,从“举国”这一关键词来说,新型举国体制要充分调动全国范围内各部门、多主体的力量。实现国家重大任务的战略性项目通常需要数量庞大、类型丰富的人力物力,涉及主体覆盖产业、科研、金融等不同领域和部门,因此政府需要将优质资源充分动员起来并进行战略性投放。再次,从“新型”这一定语来说,新型举国体制是面向市场经济条件的机制,需同时发挥政府和市场的作用。作为资源配置的不同手段,政府和市场可以是互补的,而并不必然是互斥的;政府可以通过提供一系列公共品、基础设施和社会制度来孵化出有能力参与创新竞争的市场主体,塑造出创新竞争市场。⑨姜子莹、封凯栋、陈俊廷:《创新经济转型中政府与市场的动态关系:以半导体产业的创新融资为例》,《中国软科学》2023 年第7 期。这也是新型举国体制与传统举国体制(只有计划而无市场)相较最突出的特征。

通过梳理以上共识,我们得以明确:在市场经济条件下是可以采用新型举国体制的,市场经济体制与重大任务体制、跨部门整合动员、政府培育(引导)市场这三点并不冲突。在实践中,作为最具代表性的市场经济国家,美国不仅比中国更早地使用举国体制(如曼哈顿计划),也更早地使用以塑造创新生态、培育创新竞争市场为目标的新型举国体制(如半导体产业联盟),其中有值得我国借鉴的经验。

二、分级式新型举国体制:理论讨论

新型举国体制在实践中应当如何组织和运行,大部分研究尚未在中观层面开展深入讨论。首先,对于如何落实重大任务体制,现有研究未能揭示出不同任务导向的重大专项应当如何动态调整政府与市场关系、如何进行跨部门动员。其次,对于政府与市场关系,大部分讨论依然是较为机械的政府与市场互补论,从“市场失灵”“政府失灵”的逻辑出发,将不同环节、不同类型的活动分别划由政府或市场主导。①包炜杰:《从“举国体制”到“新型举国体制”:历史与逻辑》,《社会主义研究》2021 年第5 期;杜宝贵:《正确处理新型科技举国体制中的几个关系》,《国家治理》2020 年第42 期。②部分学者在最新的讨论中将政府和市场的作用进一步下沉,本文在一定程度上认同这些尝试,但他们依然忽视了政府与市场关系的演进性。参见丁明磊、黄琪轩:《以新型举国体制为加快建设科技强国提供有力支撑》,《国家治理》2022 年第23 期;史晨:《新型举国体制如何提升创新效率——基于中国铯原子钟突破的案例》,《人民论坛·学术前沿》2023 年第1 期。这些分析尚未点明创新演进过程中政府与市场关系的动态变化。最后,就跨部门整合而言,一些学者试图通过具体刻画不同项目的运行历程和内部协作关系来推演关键核心技术攻关的组织管理模式,但并没有对其作用机制进行深入的理论剖析(李哲,2023)。③仲伟俊:《新型举国体制的适用领域与运用方式——以深海载人潜水器的开发过程为例》,《人民论坛·学术前沿》2023 年第1 期。

对新型举国体制运作机制的讨论不能违背创新的基本原则。创新在本质上不是一个线性的过程,而是各阶段持续往复互动的链式演进过程。创新包括从科学研究、技术概念验证、早期技术和产品开发到产业化应用的不同阶段,它们的活动性质、认知模式、激励机制的内在逻辑并不一致。④Philip Auerswald, Lewis Branscomb, “Valleys of Death and Darwinian Seas: Financing the Invention to Innovation Transition in the United States”, Journal of Technology Transfer, vol. 28, 2003, pp.227-239; Stephen J. Kline, Nathan Rosenberg,“An Overview of Innovation” In Ralph Landau, Nathan Rosenberg, eds., The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth, Washington DC: National Academy Press, 1986, pp.275-305.这意味着,不同阶段活动的有效组织机制应当是有差异的。因此,在新型举国体制实践中,首先需要明确战略性目标的基本属性,即这些目标是重大科技突破、关键工程产品原型,还是生产制造系统。⑤根本目标及组织机制的差异也是传统举国体制与新型举国体制的重要区别。传统举国体制主要面向大型军事技术项目或国家重大基础设施项目,政府直接以行政指令来实现资源的跨部门调配和投放,始终以强有力的方式介入项目实施到结束。而新型举国体制强调的是最终需要回应产业化、市场化创新需求的活动,政府以任务目标来牵引各方参与,塑造不同部门的良好预期与协作机制,当创新生态日益成熟后政府角色逐渐弱化。即便是在成功的创新经济体(如美国),国家也无法在单一项目中完成从科学研究到产业化应用全链条的创新活动。⑥寄希望于通过基础研究项目直接解决产业创新瓶颈是不现实的,即便是历史上由科学家引领的重大创新项目,科学领袖所扮演的角色也主要是工程开发、原型设计、应用科学研究及其组织工作。这要求国家在选定的领域内,通过一系列重大责任项目来分别瞄准重大科研突破、关键技术原型、生产制造系统,并将不同项目层层串联来实现重大战略性目标。本文将此称为“分级式新型举国体制”。⑦这里的“分级”不是行政层面的分级,而是活动任务层面的差异,各个项目在创新链不同环节上相互贯通和反馈。

相应地,国家需要发展出制度安排来解决不同项目间知识生产的衔接与转化问题。一方面,为促进衔接与转化,各阶段重大项目往往秉持相同或相近的任务导向,即以产业关键技术突破为战略目标。即便是以基础研究为重点的专项,它的任务也不应是自由探索式的,而应当有明确且聚焦的领域;面向技术原型开发的专项也不应片面地追求个别参数指标的领先,而应当瞄准系统性产品及产业化前景。另一方面则是组织性保障。国家需要投入战略性资金,为不同阶段的创新主体成长创造合理预期,逐步增加对跨部门、跨所有制主体的资源动员,最终塑造出相应的竞争性市场。为促进不同创新阶段知识产出的扩散,国家很可能会发展出特定的组织单元,通过不同程度地参与不同任务专项来整合多层次的新型举国体制。

三、分级式新型举国体制:美国经验

下面分别以美国国家科学基金会(National Science Foundation,NSF)的战略性基础研究、国防部高级研究计划局(Defense Advanced Research Projects Agency,DARPA)的技术原型研究、美国半导体领域的产业化研究为例,阐明美国政府如何根据国家政治性目标来动态设置任务专项,如何进行跨部门动员,如何孵化引导创新竞争市场。

(一)回应国家和产业战略的基础研究:NSF 的“战略性研究”改革

作为美国科技政策史上里程碑式的布什报告的直接产物,NSF 成立时的宗旨是支持基础研究。①尽管二战期间美国为回应危机发起过战略性项目(如曼哈顿工程),但二战后《布什报告》所倡导的并不是任务导向的科学研究。它是“线性模型”的代表,即认为创新过程按照“基础科学—应用科学—产业创新”的顺序线性展开。这一模型忽视了创新活动的不确定性特征,具有历史局限性,因而被创新理论的学者们所批评。参见Richard Nelson,“The Link between Science and Invention: The Case of the Transistor”, in University-National Bureau Committee for Economic Research Committee on Economic Growth of the Social Science Research Council, eds., The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors, Princeton: Princeton University Press, 1962, pp.549-583; Nathan Rosenberg, Perspectives on Technology, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1976, pp.260-279.然而,美国政府及国会在面临严峻的国际竞争时多次要求它通过改革来回应外部挑战,要求NSF 加强基础科研问题与产业活动的联系、推动科技成果向产业界扩散。这类在改革中不断被强化的研究被称为战略性研究,②NSF 在20 世纪70—80 年代的年度报告中将其称为问题导向型研究(problem-oriented research 或problemfocused research),1990 年代《科学》的一篇文章明确将此类旨在回应国家战略、经济和工业发展的研究称为战略性研究(参见Christopher Anderson, “‘Strategic Research’ Wins the Day”, Science, vol.259, no.5091, 1993, p.21)。这和近年来学术界热议的“战略性研究”“有组织的科研”等概念具有内在一致性。具有明显的“新型举国体制”特征。

20 世纪70 年代初,首次世界性石油危机爆发,美国总统将解决能源问题作为国家优先事项。为应对能源危机,NSF 设置了响应国家需求的研究项目(Research Applied to National Needs,RANN),围绕能源问题、环境问题等开展特定领域的研究活动。③Dian Olson Belanger, Enabling American Innovation: Engineering and the National Science Foundation, Indiana:Purdue University Press, 1998, pp.94-104.1970 年代末,美国在多个行业遭到来自日本、德国的强劲挑战。面对美国在生产率和技术创新方面的衰颓表现,以及国会随之而来的发难,NSF 设立了单独的工程学部(Directorate for Engineering),开始在各高校建立工程研究中心(Engineering Research Centers),鼓励开展解决产业界实际问题的研究(Belanger,1998,pp.139-154)。进入新世纪后,NSF再次在政治层次上被赋予重任。2011 年,奥巴马指出美国正面临“卫星时刻”,④“卫星时刻”原指1957 年苏联率先发射人类历史上第一颗人造地球卫星“斯普尼克”而给美国社会带来了巨大意外和危机的时刻。后来这一术语被美国政界概念化,以形容美国在科技领域遭遇重大挑战的危机时刻。参见封凯栋:《国家的双重角色:发展与转型的国家创新系统理论》,北京:北京大学出版社,2022 年,第1-5 页。联邦政府试图以这一具有特殊政治意涵的术语来凝聚共识,推动基础科研领域的改革。2016 年,NSF 设立“十大计划(10 big ideas)”来鼓励顶尖科学家和工程师围绕设置的议题开展跨学科前沿研究;2022 年,NSF 新设立了技术、创新与合作部(Directorate for Technology,Innovation and Partnerships),旨在促进应用导向的研究与转化性研究,以回应紧迫的经济社会挑战,保持国际竞争力。

在开展战略性研究时,NSF 发展出一系列跨部门动员与协作的组织机制或项目管理方式。RANN的问题导向型研究将政府、学界、产业界等不同主体的力量结合起来。比如,当NSF 开展与太阳能相关的能源研究时,它与美国航空航天局联合组成了太阳能技术研究小组,该小组确定具体研究议题后公开向学术界和产业界征集项目,还负责促进研发团队与用户部门、与其他相关研究机构之间的信息互通。①Frederick Morse, “NSF Presentation”, NASA Technical Reports Server: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19740008685/downloads/19740008685.pdf.而NSF 在各地设立的工程研究中心广泛接受来自产业界、州政府、大学的资助,其中产业界资助占1/3 左右。②James E. Gover, “Analysis of U.S. Semiconductor Collaboration”, IEEE Transactions on Engineering Management,vol.40, no.2, 1993, pp.104-113; Barry Bozeman, Craig Boardman, “The NSF Engineering Research Centers and the University-Industry Research Revolution: A Brief History Featuring an Interview with Erich Bloch”, The Journal of Technology Transfer,vol.29, no.3, 2004, pp.365-375.除了跨部门动员资源之外,它们还组成了跨学科的研究团队,根据现实工业情境的问题来开展基础研究和教育教学,成为高校和产业部门协作研究的组织载体(Bozeman and Boardman,2004)。

为促进研究成果向产业界扩散与概念原型产业化,NSF 设计了一系列项目,最有代表性的是小企业创新研究计划(Small Business Innovation Research,SBIR),它源于美国在20 世纪70—80 年代回应产业竞争力危机的战略需求。③由于本土制造业的生产海外化,传统制造业在面临日本、德国等国家的挑战时难以有效反击。同时,以信息技术产业为代表的知识密集型产业兴起,小企业在高科技产业部门的创新创业活动中表现活跃。参见David B. Audretsch,“Standing on the Shoulders of Midgets: The U.S. Small Business Innovation Research Program (SBIR)”, Small Business Economics, vol.20, 2003, pp.129-135.一批高水平的项目主任负责对SBIR 各项资助进行全过程管理与跟踪,这些项目通过支持产业化开发活动帮助初创企业、中小企业和学术部门建立密切联系,还直接孵化了具有创新能力的市场主体,使美国形成相应的创新共同体。④其他代表性项目还包括小企业技术转移计划(Small Business Technology Transfer)、产业界/高校协作研究中心(Industry/University Cooperative Research Centers)等。参见The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine,SBIR at the National Science Foundation, Washington DC: The National Academies Press, 2015, pp.5-6.一项对SBIR 资助者的调查显示,45%的受访者的创业公司成立离不开NSF 资助,35%的受访者认为SBIR 对其公司的技术创新产生了长期影响。⑤National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, SBIR at the National Science Foundation, Washington,DC: The National Academies Press, 2015, pp.3-4.而新设立的技术、创新与合作部更引人注目,它横跨6 个原有学部,收拢与产业竞争紧密相关的既有项目,新设了区域创新发动机(NSF Regional Innovation Engines)、加速研究转化(Accelerating Research Translation)等项目,促进科学研究发现向技术原型乃至富有竞争力的商品转化。

(二)任务导向型源头性技术创新:DARPA 的运作逻辑

1957 年,苏联成功发射第一颗人造卫星。面对苏联在太空探索和导弹等关键领域的技术优势,美国政府将大量战略性资源用于支持“任务导向型(mission-oriented)”研究,DARPA 正是其中典范。⑥Erica Fuchs, “Rethinking the Role of the State in Technology Development: DARPA and the Case for Embedded Network Governance”, Research Policy, vol.39, no.9, 2010, pp.1133-1147.它在政治上被赋予发展世界尖端技术原型的任务,通过构建开放型团队来整合跨部门力量,为军事部门和产业部门将关键技术原型产品化、商品化奠定了重要基础。

美国联邦政府为DARPA 设立的任务非常明确,即在前沿技术、尖端技术领域建立起相对于苏联等国家的优势,防止再出现类似于“卫星时刻”的意外事件。它最初以军事、太空等领域的重大技术突破为目标来分解项目任务,并根据美军实际作战需要来发展改革传统武器和作战方式的技术原型;1960年代古巴危机发生后,DARPA 开始投资与信息控制和传递相关的计算机技术领域;1970 年代末至1980年代初当美国半导体产业面临严峻的国际竞争形势时,DARPA 在微电子领域的投资日渐增长;21 世纪以来,为应对恐怖主义,DARPA 加强了对先进信息处理技术、信息网络安全技术等领域的探索。⑦Patrick Windham, Richard Van Atta, “Introduction: DARA-The Innovation Icon”, in William Boone Bonvillian, Richard Van Atta, Patrick Windham, eds., The DARPA Model for Transformative Technologies: Perspectives on the US Defense Advanced Research Projects Agency, Open Book Publishers, 2019, pp.1-26.一系列技术项目在获得投资之前必须设定明确的具体任务(不能以专业术语来表述)与验收考核标准。

DARPA 拥有一套灵活的组织架构和管理方式,并没有固定的资助学科范围。它的机构规模较小,由大约100 名来自产业部门的工程师、来自学术部门的科学家担任项目经理;项目经理被授权提出可能的研究项目,直接对项目负责,组建包括大学、科研院所和企业人员在内的开放型团队。①Regina Dugan, Kaigham Gabriel, “ ‘Special Forces’ Innovation: How DARPA Attacks Problems”, Harvard Business Review, vol.91, no.10, 2013, pp.74-84.DARPA 以研发合同为手段吸纳全国最顶尖的科研人员,甚至鼓励初创企业积极参与由大企业牵头的开发项目(Fuchs,2010),这充分发挥了政府开展跨部门动员的优势,避免形成利益集团或组织僵化。此外,DARPA 还注重为研究项目提供来自前沿应用部门的需求反馈。比如,DARPA 会直接在军方特定部门派驻代表,负责识别潜在需求、协调技术原型的小规模实验。②Thomas Moore, “DARPA: Bridging the Gap, Powered by Ideas”, ResearchGate, 2009.它强调以应用目标作为组织科研开发的逻辑,使得开发活动受到实用性约束;以前沿重大技术突破为重大任务,则避免项目局限于追求短期财务回报,为科研与产业创新的结合提供了长期支持。

DARPA 的项目产出是技术原型,同时它也将推动技术原型向最终产品的转化作为重要任务。根据不同技术原型的成熟度水平、技术适用范围及应用前景,DARPA 发展出促进技术转化的不同路径。其中,成熟度更高、具有民用发展前景的技术原型更有可能吸引产业部门对于产品开发的资金投入。对于商业化前景较好的技术(如芯片制造技术、计算机软硬件等),DARPA 还专门设置了“转化和商业化支持项目”(TransitionCommercialization Support Program,TCSP)。③James Richardson, “Diane Larriva, Stephanie Tennyson, Transitioning DARPA Technology”, ResearchGate, 2021.总之,DARPA 发展出技术原型并建立一系列项目化、制度化的机制来促进技术原型转化为最终产品,为军方和产业界提供了关键核心技术,相应瓶颈的突破使技术实际应用前景更加可预期,也为与之相关联的其他技术创新打开了广阔空间。

(三)突破产业关键技术瓶颈的政产学研联盟:美国半导体领域的举国体制

20 世纪70—80 年代,美国遭遇了二战后的首次严峻打击,日本和德国在汽车、消费电子、半导体等关键产业的迅速进步抢占了全球市场的重要份额,美国在相应产业部门逐渐丢失了技术创新的领先优势。为重夺领先权,美国政府在半导体领域发动了具有新型举国体制特征的制度实践,以国家投资的政治性、战略性克服产业部门的短期经济理性,将跨部门资源动员并投入于攻克关键共性技术。

20 世纪70 年代末,美国产业“金融化”和“去制造化”的弊端开始显现,特别是半导体产业遭遇了严重危机。美国的产学研军政各界达成共识,认为半导体产业亟需在前沿技术和共性技术上夺回全球主导权。与日本财阀式企业体制以及由政府引领的产业同盟不同,美国不同企业之间缺乏协作的信任与制度基础,市场无法促使不同企业以及产学研部门形成相互协作的集体行动。为此,美国联邦政府以长期战略性为导向,超越市场短期经济理性,促成了一系列产学研协作机制。④Richard N. Langlois, W. Edward Steinmueller, “The Evolution of Competitive Advantage in the Worldwide Semiconductor Industry,1947-1996”, in David C. Mowery, Richard R. Nelson, eds., Sources of Industrial Leadership: Studies of Seven Industries, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, pp.19-78.在国家意志的引导与协调下,这些组织、项目或制度安排有各自明确的任务,具有良好的互补性。比如,半导体制造技术战略联盟(Semiconductor Manufacturing Technology,SEMATECH)的任务是促进半导体制造商与美国设备和材料供应商合作以改进既有制造设备、开发在1—2 年内能进行产业化的技术,而半导体研究公司(Semiconductor Research Corporation,SRC)则设置不同的项目来分别支持在3—5 年内、8—10 年后进行产业化的技术。⑤Jeffrey Alexander, Elias G. Carayannis, “Revisiting SEMATECH: Profiling Public- and Private-Sector Cooperation”,Engineering Management Journal, vol.12, no.4, 2000, pp.33-42.

随着半导体技术越来越复杂,工业研发活动无法仅仅依靠单个企业或者产业部门自身来完成。无论是SEMATECH,还是SRC,都在美国联邦政府的支持下以重大战略任务为导向,与国防部、能源部、NSF、各地高校、研究院所等主体建立较为紧密的关系,在产业遇困时实现对优质研发资源的动员与整合。以SEMATECH 为例,该联盟由国防部推动、资助并受其下属机构DARPA 监督,这为企业间形成协作与信任关系提供了可信承诺。①Peter Grindley, David Mowery, Brian Silverman, “SEMATECH and Collaborative Research: Lessons in the Design of High-Technology Consortia”, Journal of Policy Analysis and Management, vol.13, no.4, 1994, pp.723-758.来自产业界的SEMATECH 经理们每年和成员企业代表、负责具体技术领域的项目经理召开会议,复盘项目成效、讨论产业界需求,最终确定技术发展目标及具体时间表,为设备供应商提供关于购买需求与购买周期的预估信息。②William Spencer, Peter Grindley, “SEMATECH after Five Years: High-technology Consortia and US Competitiveness”,California Management Review, vol. 35, no.4, 1993, pp.9-32.这使SEMATECH成为一个极富吸引力的联盟,甚至拥有了ASML、三星、台积电等非美国参与者,这意味着美国“新型举国体制”所调动的创新资源范围甚至超出了国家的边界。③李君然、魏莹:《国家目标下的创新生态系统构建:以极紫外光刻机为例》,《学术研究》2024 年第1 期(即将出版)。

除了投资于产业共性技术之外,SEMATECH 和SRC 还通过推动具体制度构建来促进信息沟通与知识扩散,这使不同类型的创新主体特别是中小企业也能在更高的知识水平上进行创新。以SRC 为例,产业界可以直接向高校派出联络官或顾问,为研发活动提供方向引导,实地跟进研究的最新进展,加深产业部门对高校科研成果的理解并及早启动成果转化(Carayannis and Alexander,2000)。SRC 还通过召开研讨会与设立工作坊、要求高校定期提供研究简报、鼓励高校直接向会员企业输送人才等方式,促进科研与产业部门之间的知识扩散。④Nathaniel Logar, Laura Diaz Anadon, Venkatesh Narayanamurti, “Semiconductor Research Corporation: A Case Study in Cooperative Innovation Partnerships”, Minerva, vol.52, no.2, 2014, pp.237-261.当美国半导体产业逐渐复苏、产业共同体的技术路线图和协商机制基本形成后,联邦政府从1996 年起开始停止对联盟的资助。这意味着美国本土面向前沿创新的互动生态已经逐渐形成,1997 年美国半导体企业发起的极紫外光刻机联盟就是这种互动机制的例证。

四、孵化创新市场竞争的新型举国体制

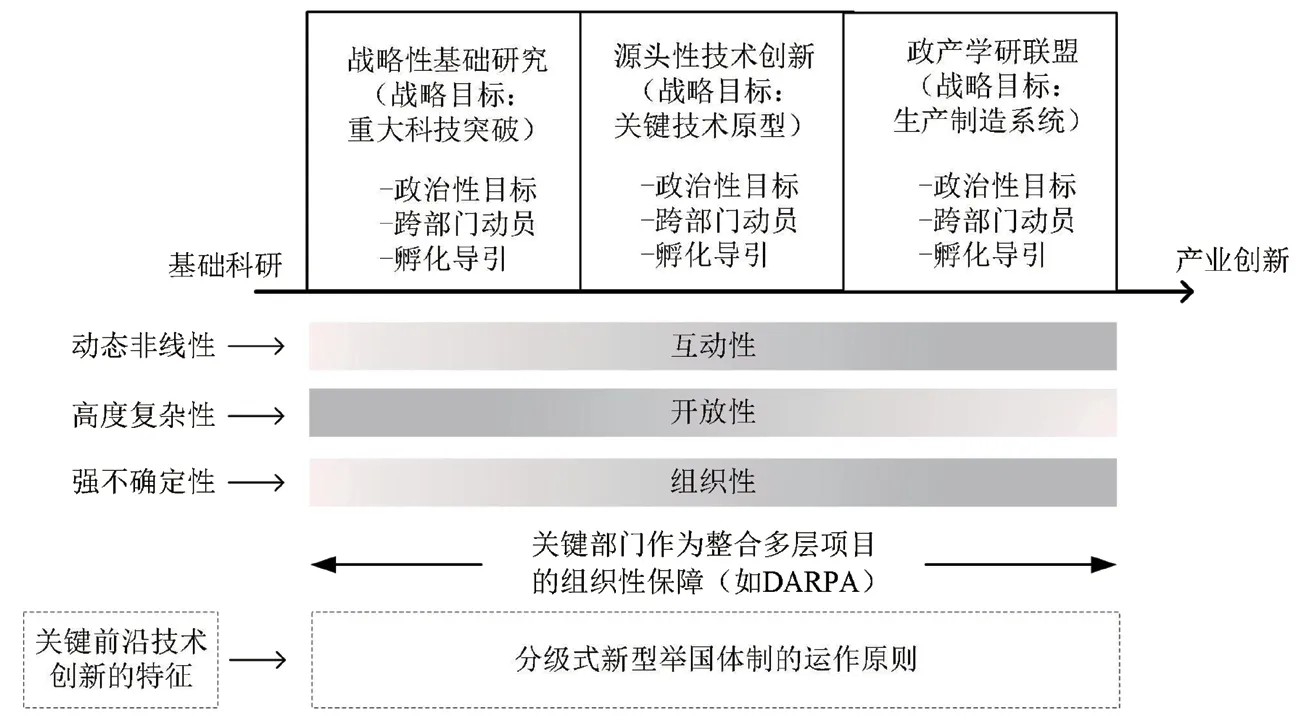

以上案例表明,即便是在美国,关键技术突破和产业优势也无法靠单个项目一蹴而就。本文以“分级式新型举国体制”来概括美国新型举国体制实践的类型光谱:战略性基础研究、任务导向型的源头性技术创新和面向产业共性技术瓶颈的政产学研联盟。美国经验表明,国家政治决策层定义的发展战略是通过科技创新保障国家在安全、产业、技术等方面的世界领先地位,而关键技术创新的动态非线性、强不确定性、高度复杂性特征则决定了新型举国体制在实践中的应有原则,即互动性、组织性、开放性。本文将这一逻辑用图1 来呈现。

图1 分级式新型举国体制的实践逻辑

首先,关键技术创新的动态非线性决定了新型举国体制实践的互动性。复杂技术的发展往往是非线性、高度动态的,一系列技术问题及其解决方案的产生,都根植于社群性质的信息交互,创新者必须与用户、科研部门、供应链合作伙伴甚至竞争对手保持各类互动。⑤Kim Clark, “The Interaction of Design Hierarchies and Market Concepts in Technological Evolution”, Research Policy,vol. 14, no.5, 1985, pp. 235-251;封凯栋、姜子莹:《创新的不确定性与受组织的市场:产业政策讨论应有的演化理论基础》,《学海》2019 年第2 期。而这种互动需要往往难以由个别行动者启动。在新型举国体制实践中,国家介入有助于克服不同部门之间的集体行动困境(尤其是大学科研院所、中小型高科技企业和大型企业之间的链接),也有益于促进人才和知识的跨部门流动。距离产业化活动越近,创新竞争越激烈,对互动数量及质量的要求越高,①Bengt-Åke Lundvall, Product Innovation and User-Producer Interaction, Aalborg: Aalborg University Press,1985; Bengt-Åke Lundvall, “Innovation as An Interactive Process: From User-producer Interaction to the National System of Innovation”, in G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, L. Soete, eds., Technical Change and Economic Theory, London: Pinter Publishers, 1988, pp.349-369.新型举国体制越应该聚焦于培育互动性机制。在美国经验中,DARPA 和SEMATECH 的项目经理在促进不同主体之间的信息交互方面发挥了重要作用。

其次,关键技术创新的高度复杂性决定了新型举国体制的开放性。前沿技术的重大突破往往涉及众多工业门类或不同学科的知识范畴,这意味着少数创新主体不可能掌握创新所需的所有信息。更重要的是,关键技术创新往往需要新的突破思路和组织形态,它很可能不是原有的主流行动者按照原有的互动方式能够完成的。这要求新型举国体制的动员机制保持充分的开放性,以战略性任务为导向,突破特定部门、特定学科的壁垒,去定位具有解决问题潜力的资源和主体。越靠近源头性创新或基础科研,知识开发活动的复杂性越高,新型举国体制越应当强调开放性,以及时识别并容纳更多的知识源流。NSF 所组织的十大计划及技术、创新与合作部的项目正是以相对明确的任务来激励更大范围内的潜在创新主体、以国家资源来更开放地动员人才的尝试。

再次,关键技术创新的不确定性决定了新型举国体制实践的组织性。在创新过程中,技术价值及用途的判断、互补性技术的发展、潜在市场需求的识别等均具有高度不确定性。②Nathan Rosenberg, “Uncertainty and Technological Change”, In Landau, Ralph, Timothy Taylor, Gavin Wright, eds.,The Mosaic of Economic Growth, Stanford: Stanford University Press, 1996, pp.334-353.这意味着产业创新共同体需要就总体技术路线图、关键技术发展节点形成共识,在整体技术突破遭遇困难时形成议事协商的组织机制,以确定的组织性来应对创新过程的不确定性。产业竞争力强弱不仅取决于本土企业是否掌握单一子系统的关键技术,更取决于本土创新共同体能否形成识别、分析并解决技术问题的能力。③封凯栋、纪怡:《建设本土创新共同体——国际创新竞争背景下中国的困境与出路》,《文化纵横》2021 年第4 期。距离产业化创新活动越近,相应主体的行为模式越靠近市场经济理性,越难以与不确定性所需的长期战略逻辑相容,因而越需要通过新型举国体制来增强对组织性的培育。美国的半导体产业联盟和极紫外光刻技术联盟都充分体现了这一特征。此外,参与不同创新阶段重大项目的关键部门是整合多层新型举国体制的组织性保障。比如,DARPA 作为美国最成功的跨阶段、跨部门整合性组织,不仅在技术原型孵化方面扮演了关键作用,而且在战略性基础研究和产业联盟中也扮演了重要的参与者乃至监管者的角色。对战略目标的贯彻使得DARPA 能够紧紧围绕最终任务,促进不同阶段知识产出的衔接和互动,进而实现有用的技术创新。

五、结语:当前中国新型举国体制的使命

在国家创新转型发展过程中,新型举国体制的意义在于通过开放性的跨部门动员、培育创新共同体的互动性和组织性机制,逐步孵育出战略性技术的创新竞争市场。对于当前的中国,面临百年未有之大变局,新型举国体制的使命带有双重性。第一重使命已在政策界和学界得到普遍强调,即攻克具体的关键核心技术。但它更重要的使命在于第二重,即通过解决“卡脖子”问题,从整体上形成国内的创新共同体,增强本土产业创新的组织性和创新链产业链的韧性。中国工业被“卡脖子”的本质是技术互动网络中的“结构洞”为外方所占据:当本土行动者尝试构建创新产业链时,大量相关环节甚至产品设计的创新无法从国外控制的关键环节获得信息反馈,这使得本土的完整创新链条无法形成。在特殊的国际环境下,对关键技术“结构洞”的垄断性控制成为其他国家遏制中国创新发展的手段。比如,在光刻机上被“卡脖子”使得中国企业无法发展高精度芯片的设计开发与工程制造技术。这些关键性、基础性技术瓶颈跟多产业多学科紧密相关,具有明显的外部性,无法通过市场自组织的方式来突破。国家需要从顶层设计上清晰界定重大任务的根本属性,并以该任务为中心形成工作载体,统筹调动跨部门、跨所有制的资源。这决定了新型举国体制的目标不能拘泥于特定学科技术或理论指标的成就、单项技术领先或者局部商业活动的短期盈利,而应当是发展出在特定科技领域内具有影响力和前瞻性的“有用”产品技术系统,以及能融入工业体系的重大产品或生产设施。换言之,新型举国体制的目标应当充分体现其显著的外部性,它的实质在于以国家的战略性来克服短期市场经济理性所带来的局限,通过制造并投入新知识、提供基础性的公共品及制度建设,创制出新的前沿创新竞争市场。

就新型举国体制的实践而言,我们可以得到三点重要启示。首先,新型举国体制的根本任务决定了其第一属性既不是财务性的,也不是理论性的,而是战略性的。如果国家投资刻意追求稳定的财务回报,那么它就不会被导向于解决高风险和显著外部性的技术领域,其逐利性行为会挤压甚至逐出市场资金,这无法促成本土创新互动机制,也挤占了市场空间。

其次,政府应该避免指派特定企业或技术路线的政策手段。一方面,政府往往只能界定静态技术目标,难以识别动态竞争下的技术需求;另一方面,指定企业的做法缺乏“影子市场”竞争机制,以逐利作为第一属性的企业有动机利用信息不对称来独享政策资源,但政府却难以有效穿透信息不对称,难以形成合理的项目成败判断标准。新型举国体制的“新型”不体现为它是否动员了企业,关键在于它是否在市场机制下进行动员,是否能促进关键技术领域的市场合作与竞争。只有为本土产业广泛提供关键技术的知识供应,帮助此前并不拥有相应技术的企业或者需要相应技术作为辅助知识的企业进入相关联的领域,才能培育出更广泛的创新主体,塑造出创新竞争市场。

最后,对新型举国体制手段的使用应当是动态的。它是解决产业技术创新的系统性危机或结构性障碍的工具,在本土创新互动机制得到充分发展后,国家角色应当为市场让出越来越多的空间。在复杂动态的国际竞争中,新型举国体制将会在产业创新遭遇系统性危机时再次出现,并以新形式的制度构建、更高水平的公共品供给等积极行动来培育新的创新生态。作为创新市场经济的先行者,美国已经向我们展示了它的“新型举国体制”如何应国际竞争的需要而反复出现。这再次说明,无关于计划经济或市场经济,新型举国体制是重大历史时刻国家意志推动经济社会结构性转型的工具。