广东与东盟国家产能合作:基于产业梯度、产业结构和要素流动的实证研究

章 平 毛桂蓉 王炜倩

2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年,也是习近平总书记提出“携手建设更为紧密的中国—东盟命运共同体”倡议①2013年10月,习近平总书记在印尼国会发表重要演讲,提出“携手建设更为紧密的中国—东盟命运共同体”的倡议,强调要坚持讲信修睦、合作共赢、守望相助、心心相印、开放包容,使双方成为兴衰相伴、安危与共、同舟共济的好邻居、好朋友、好伙伴。十周年。十年来,东盟始终是中外共建“一带一路”的优先方向和重点地区,双方互联互通不断提升,经济融合不断深化,经贸合作实现高速发展。2020年,东盟跃升为中国第一大贸易伙伴,首次形成中国—东盟互为第一大贸易伙伴的良好格局。2021年,中国对东盟直接投资197.3亿美元,同比增长22.8%,占同期对“一带一路”国家投资的81.7%,中国也成为继美国之后东盟第二大投资来源地②数据来源:《2021年度中国对外直接投资统计公报》。同时,根据《东盟投资报告(2022)》数据,2021年,中国对东盟直接投资136亿美元,同比增长达96%。。

广东作为“一带一路”建设的战略枢纽和经贸合作中心,并依托地缘优势,在中国—东盟经贸合作中发挥着举足轻重的作用。2020年,东盟首次成为广东第一大贸易伙伴,且增势持续扩大。2022年,双方进出口总额达到2013.92亿美元,占同期中国对东盟贸易总额的两成以上,领先全国其他省市,占同期广东省贸易总额的16.3%,远超中国香港地区、美国和欧盟。

在世界各国着力于疫情之后经济恢复与发展以及经济全球化逆流背景下,如何推动产业转型升级、深化区域经济一体化、加快融入全球价值链,成为中国广东与东盟共同关注的议题。尤其是在粤港澳大湾区建设、共建“一带一路”高质量发展以及《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)实施等多重机遇下,产能合作成为双方共建“一带一路”高质量发展的重点方向。本文重点研究广东—东盟开展产能合作的可行性,以及在机遇与挑战并存情况下双方产能合作方面高质量发展的有效路径,为推动广东—东盟向产业链高端迈进,促进区域产业链、价值链深度整合提供新思路。

一、“一带一路”倡议下国际产能合作新特征

“一带一路”倡议下的国际产能合作不同于传统产业梯度转移。经典产业梯度转移理论[1][2]认为,不同国家或区域之间经济发展水平存在梯度差异,主张发达地区应将本地区相对落后产能向欠发达地区转移,为本地区发展先进产能、率先进行产业升级腾挪空间,以保证本地区长期处于价值链高端。然而,产业梯度转移在为承接国带来短期收入和就业的同时,也造成承接地产业长期低端锁定的困局。在“一带一路”倡议下,国际产能合作战略性、长期性和跨产业梯度合作的特征,在一定程度上修正了经典产业梯度转移的弊端。

(一)基础性和长期性:基础设施合作优先于制造业投资

不同于传统产业梯度转移模式的短期“逐市场”或“逐资源”行为,共建“一带一路”倡议下的国际产能合作强调对投资目的地工业基础的培育。由于大多数承接国交通运输、能源、供水等基础设施不完善,水泥、钢铁等工业基础材料供应不足,严重制约当地的城镇化与工业化进程。因此,基础设施合作成为“一带一路”倡议下双边政府高层对话的首要内容和产能合作的优先领域。同时,双边政府推动下的国际产能合作表现出基础设施合作先发于制造业投资的特点,使之成为迅速补齐当地基础设施和工业基础短板的有效路径,对于推动当地城市化和工业化进程具有重大意义。例如中国对东盟建筑业、电力等能源供应业以及采矿业投资占中国对东盟总投资比重由2013年的53.2%降低至2022年的22.2%,制造业投资占比由47%上升至77.8%①数据来源:国家统计局。基于建筑业、电力等能源供应业、采矿业以及制造业投资额测算。。

(二)互动性和跨梯度合作:避免承接国产业的低端锁定

共建“一带一路”倡议下的国际产能合作既遵从了梯度转移的规律,又超越了梯度转移的一般逻辑,因此在一定程度上避免了承接国产业的长期低端锁定。一是共建“一带一路”倡议下的国际产能合作,不是单向的产业转出,而是双向的产业互动。如广东、新加坡共建广州知识城,促使一批新加坡科技企业在知识城开展技术转化应用,实现了双边研发和产业化的良性互动。二是共建“一带一路”倡议下的国际产能合作具有跨产业梯度合作的特征。例如,当前中国—东盟产能合作不局限于传统制造业产业链的延伸,越来越多的中资企业将数字经济作为重点投资领域,包括电子商务、大数据和5G应用、智慧城市建设等。2020年11月中国与东盟发布《关于建立数字经济合作伙伴关系的倡议》,明确了数字基础设施、产业数字化转型等合作内容,对当地产业链升级具有重要推动作用。

二、广东—东盟国家产能合作的可行性分析

(一)广东—东盟产业梯度系数分析

产业梯度用以刻画区域间产业发展的差异,是引发区域产业转移的重要因素。产业梯度系数综合了区位商与比较劳动生产率两个指标的特征,既反映了区域产业专业化程度,又比较了区域劳动生产效率的高低,是反映区域产业发展梯度,分析区域产业优劣势的重要指标,其计算公式如下:

基于此,本文分别测算了广东和东盟国家主要部门的区位商(见表1)以及产业梯度系数(见表2)。区位商测算结果表明,广东省在制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,专业技术服务业等高附加值部门专业化程度更高(区位商大于1)。在考虑比较劳动生产率之后,广东优势产业部门进一步扩大至批发零售业和交通运输行业(产业梯度系数大于1)。而东盟各国除新加坡外,大多数国家在农林牧渔业、采矿业方面更具优势。这直观反映了双方产能合作的互补性。这一结果与当前广东—东盟贸易结构数据相契合(如表2所示)。其中,农产品、矿物燃料是广东主要的贸易逆差商品,制造业产品是广东主要顺差商品。然而,进一步分析比较劳动生产率发现,印度尼西亚、缅甸和越南采矿业虽然具备一定规模,但存在劳动生产率较低的问题(产业梯度系数低于区位商),为广东—东盟高端装备制造相关产业提供了产能合作空间。

从部门来看,制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输仓储和邮政业有望成为广东—东盟重点产能合作部门。新加坡和文莱在制造业部门具有突出优势,产业梯度系数分别为19.35和7.91,远高于广东及东盟其他国家,属于制造业第一梯队,同时制造业产业梯度系数远高于区位商也进一步表明两国在制造业劳动生产率方面具有显著优势。其次,马来西亚和泰国属于制造业第二梯队,产业梯度系数分别为1.55和1.43,也具有相对良好的制造业基础。而在附加值更高的信息传输、软件和信息技术服务业部门,仅新加坡、马来西亚两个国家具有显著优势。因此,新加坡、文莱、马来西亚和泰国成为广东先进制造业重点合作对象,当然广东也面临来自这些国家优势产业的竞争。东盟其他国家如柬埔寨、印尼、菲律宾、越南等,成为广东制造业产业链延伸的重点合作地区。在交通运输和仓储领域,除新加坡和泰国外,东盟大部分国家处于产业劣势,成为广东数字商贸等产业的重点投资对象。

(二)广东—东盟国家产业结构相似度分析

产业梯度系数在一定程度上反映了双方产业的互补性,而产业结构相似系数反映了双方产业的一致性,是开展长期产能合作的重要基础。一般而言,产业结构越相似,双方可进行产能合作的机会越多,产业承接基础越好。测算公式如下:

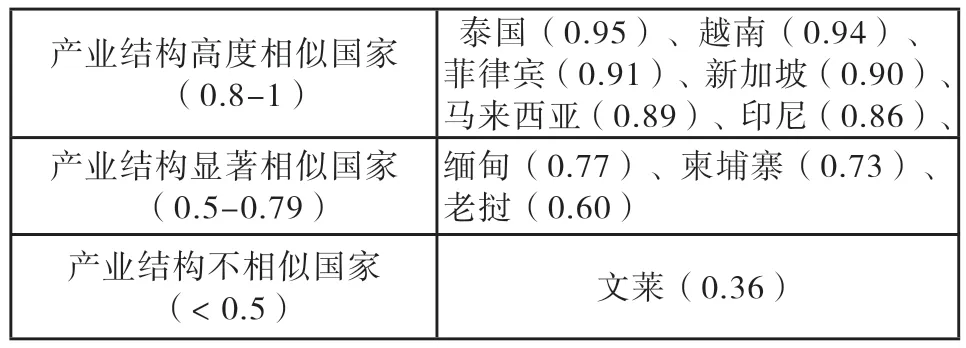

其中,Xki和Xkj分别表示区域i和区域j中k产业的结构比重。相似系数Sij介于0和1之间,系数值越大,两地间产业结构相似程度越高。一般而言,系数高于0.8表示高度契合,处于0.5-0.79之间表示显著契合,低于0.5表示不契合。从表3测算结果看,除文莱与广东产业结构不具有相似性外,东盟大多数国家与广东产能合作具有良好的产业结构相似度基础,其中泰国、越南、菲律宾、新加坡、马来西亚、印尼产业结构与广东最为相似,是广东开展长期、多领域产能合作的重点对象。

表3 “一带一路”沿线国家与中国产业结构相似系数整理表

(三)广东—东盟国家要素流动程度分析

要素流动是广东—东盟产能合作的重要基础。双边要素充分自由流动是区域资源高效配置、市场深度融合的重要反映。本文从贸易、投资、产能合作平台建设三个方面对广东—东盟要素流动情况进行分析。

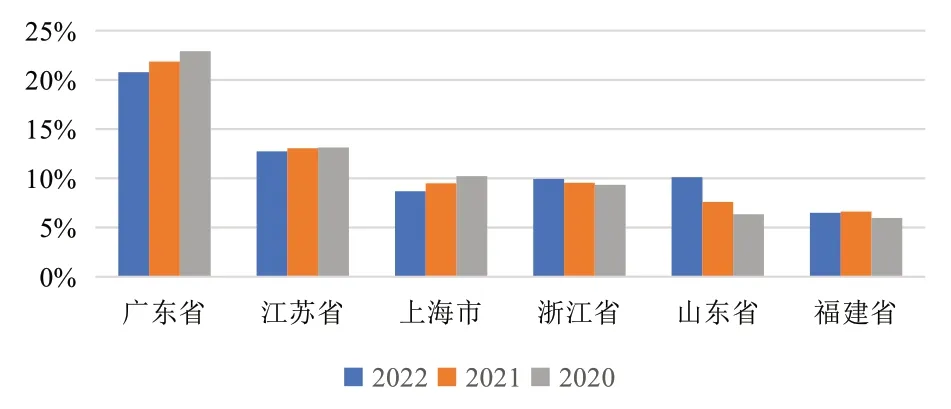

广东—东盟双边贸易额持续增长。2020年,东盟成为我国第一大贸易伙伴,形成了中国—东盟互为最大贸易伙伴的良好发展格局。其中,广东与东盟经贸联系密切,在中国—东盟贸易中位列全国第一(如图1所示)。2020年至2022年,广东与东盟进出口贸易占当年中国与东盟的比重从21%提升至23%,持续保持着与东盟贸易第一大省的地位,远超其他省份。

图1 2020-2022年中国与东盟贸易前六位省、市

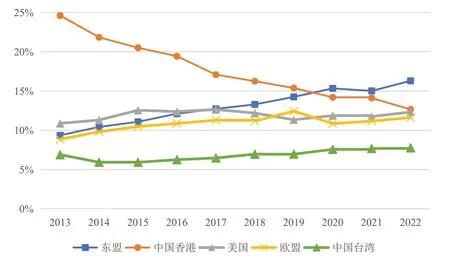

从具体贸易额来看,自2013年“一带一路”倡议提出以来,广东与东盟进出口贸易规模持续增长,2013年至2022年,广东对东盟进出口额从1022.21亿美元增至2013.92亿美元,年均增长14.5%;占当年广东进出口贸易比重从9.4%提升至16.3%。2020年,东盟首次超越香港成为广东第一大贸易伙伴(如图2所示)。同时,疫情期间广东和东盟的贸易仍保持持续增长态势,进一步说明广东和东盟具有扎实的经贸合作基础和巨大的增长空间。

图2 2013-2022年广东主要贸易伙伴的进出口贸易额占比

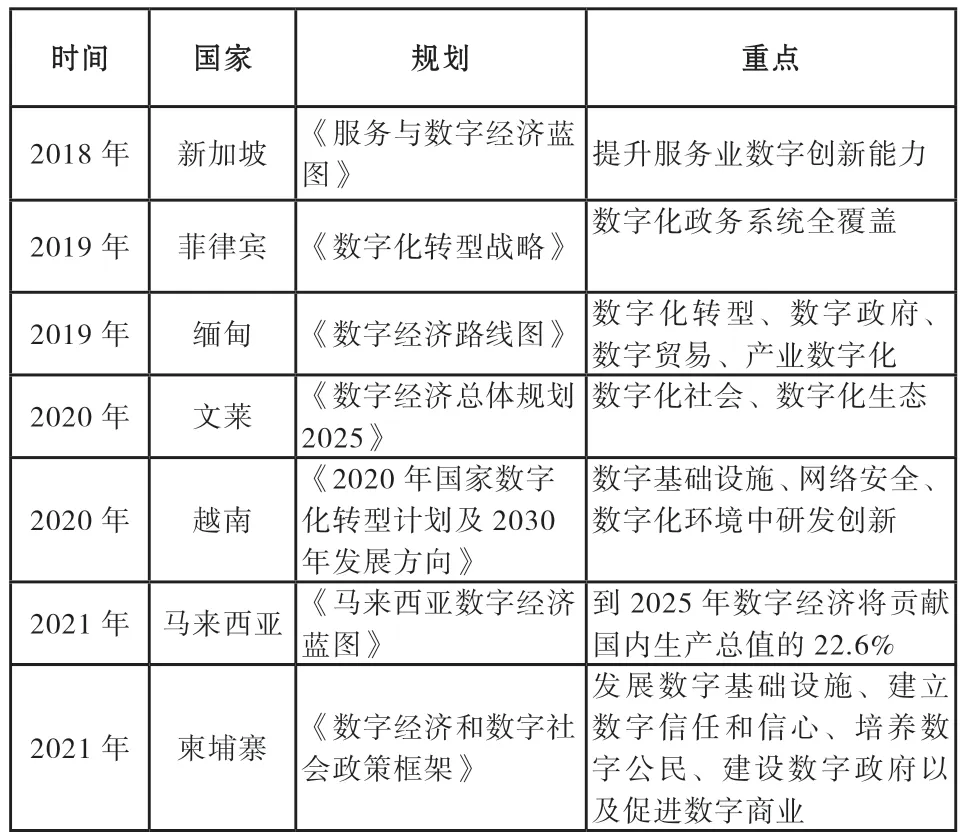

广东对东盟投资呈整体上升趋势。广东对东盟直接投资逆势增长。2017年至2019年,广东对东盟部分国家投资总额由21986万美元提升至49506万美元,年均增长达25%(如图3所示)。据东盟统计数据显示,同期中国对东盟总额下降23%。同时,广东对东盟投资具有较强的韧性。受疫情影响,2019年至2020年广东对东盟部分国家投资总额投资下降22%,但2020年至2021年上升31%。在对外承包工程方面,东盟是中国在“一带一路”开展工程承包的主要区域,2022年,中国企业在东盟的承包工程业务完成营业额298.1亿美元,占“一带一路”承包工程业务完成营业额的33%。其中,广东在东盟实现对外承包工程新签合同额、营业额分别占总体市场的22.83%、25.73%①资料来源:广东省人民政府https://www.gd.gov.cn/gdywdt/zwzt/jfqyhl/wzwmwz/content/post_4255009.html。。

图3 2017-2021年广东对东盟部分成员国直接投资额 (单位:万美元)

广东—东盟合作具有良好的交流平台。境外经贸合作区是广东和东盟产能合作的重要平台[3]。目前我国纳入商务部统计的境外经贸合作区141家,位于东盟成员国家47家,占比33.3%。广东省企业投资建设境外经贸合作区7家,位于东盟2家,分别为广垦泰华天然橡胶加工产业经贸合作区(泰国)和中国·越南(深圳—海防)经济贸易合作区。其中,中国·越南(深圳—海防)经济贸易合作区2017年被列为中越经贸合作 5 年发展规划重点合作项目。截至2023年,已有37家企业入驻,合作产值达23.5亿美元,已为当地创造1.5万个就业机会[4]。同时,据商务部境外投资企业名录统计,2020年广东对东盟投资的企业数量为656家,居于全国前三位。

三、广东—东盟产能合作高质量发展的机遇与挑战

(一)广东—东盟产能合作机遇

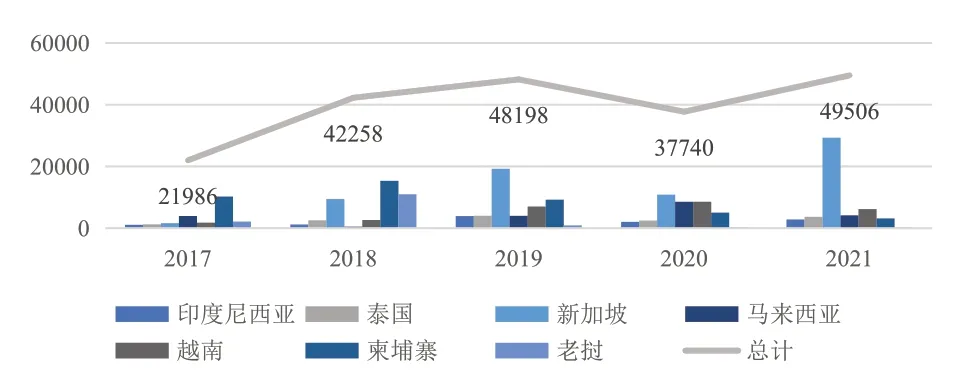

数字经济发展战略成为双方共识。东盟数字经济产业发展前景广阔,根据东盟秘书处预测,2025年东盟数字经济产业对国内生产总值的贡献将从2015年的1.3%提高至8.5%,跻身世界前五大数字经济体行列。同时,东盟将数字经济视为经济恢复发展的重要引擎,2021年1月,东盟发布了《东盟数字规划2025》,旨在将东盟建设为领先的数字经济体。东盟各国也纷纷出台数字经济发展相关政策,以加快推进地区数字基础设施建设和数字化转型(见表4)。然而,当前除新加坡、马来西亚和泰国外,东盟多数国家在以云计算、人工智能为代表的新技术数字基础设施方面仍处于起步阶段①数据来源:华为《全球联接指数(GCI)2020》。新加坡在综合指标上得分为81,位居世界第二,也是东盟唯一处于第一类的领跑国家;马来西亚、泰国与中国评分相近,为第二类的加速国家。。也有部分国家如印度尼西亚、菲律宾、缅甸和老挝等仍处在网络基础设施建设阶段。这为相关领域的投资合作创造了空间。

表4 近年来东盟部分国家数字经济发展规划

中国数字经济产业发展位于世界前列,其中广东省无论是数字经济规模还是数字经济基础设施建设均处于引领地位。2022年,中国数字经济规模为50.2万亿元,占GDP比重提升至41.5%,已开通5G基站231.2万个,5G用户达5.61亿户,全球占比均超过60%。其中,广东数字经济产业规模为6.41万亿元,占地区GDP比重达49.7%,总体规模连续六年居全国第一。5G基站累计建成27.9万个,物联网终端用户3.6亿户,光纤用户4474万户,千兆用户975万户,网站60.7万个,规模均为全国第一②数据来源:《中国数字经济发展报告(2022年)》。。因此,广东作为中国数字经济产业发展的领头羊,以及东盟国家对数字经济发展的迫切需求和广阔的消费市场,加之地缘优势,使得广东—东盟数字经济合作前景广阔。

东盟基础设施互联互通合作需求强劲。当前东盟大部分国家基础设施建设尚不完善,基础设施建设需求高涨,尤其在交通基础设施和能源电力领域等。例如印度尼西亚、菲律宾、越南、马来西亚和泰国年度人均发电量和人均铁路长度分别仅1733.40 千瓦时/人、25.42 公里/百万人,相较我国同期分别为6041.52 千瓦时/人、77.71公里/百万人,存在较大提升空间。因此东盟部分国家亟需改善基础设施状况以提升区域互联互通水平。2016年东盟提出的《东盟互联互通总体规划2025》、2019年的“东盟印太展望”及东盟国家各自的互联互通计划,都将基础设施建设视为重点。同时,中国—东盟双方在铁路、公路、电力、通信等领域合作意愿增强。“一带一路”倡议对接《东盟互联互通总体规划2025》,加快设施联通建设是成为“一带一路”的关键与核心内容。此外,伴随着以跨境电商为代表的跨境交易、跨境购物平台的兴起,双方在信息基础设施领域合作持续深化。

RCEP生效实施,贸易投资进一步自由化、便利化。2022年1月《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式生效实施,标志着当前全球体量最大、经贸规模最大和最具发展潜力的自由贸易区正式启动③RCEP包含15个成员国,中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰5国以及东盟10国。2019年,RCEP的15个成员国总人口达22.7亿,GDP达26万亿美元,出口总额达5.2万亿美元,均占全球总量约30%。。RCEP通过最终零关税产品数整体上将超过90%、以负面清单方式推动投资自由化、采用区域累积的原产地规则深化域内产业链价值链、利用新技术推动海关程序和贸易便利化、发展新型跨境物流等一系列方法,同时实现了区域市场、资源和规则的整合。这对进一步释放一体化市场潜力,放大广东—东盟地缘优势,促进双边贸易往来,优化广东对外投资企业产业链布局,以及促进企业与更高标准贸易投资接轨,构建更高水平的对外开放经济体制具有重大意义。

(二)广东—东盟产能合作挑战

外部大国干预与内部政治风险并存。东盟对世界经济格局有着极为重要的影响,因此成为大国博弈的焦点,广东和东盟的合作难以避免内嵌于该竞争格局之中。例如美国将东南亚视为战略重点区域,进一步推进“印太战略”,对冲中国在东南亚地区的影响力;日本依托“印太战略”,强化与东盟国家合作,在基建领域与中国展开竞争,与“一带一路”倡议竞争意图明显。同时,部分东盟国家内部政治问题导致双边产能合作面临较高的经营与安全风险。例如,竞争性党争制度下存在的政党轮替风险、内部势力冲突与政局不稳风险、政府腐败风险等[5][6]。2022年全球清廉指数(CPI)数据显示,全球180个经济体中,东盟有6个国家排名在100名以外,100名以内的仅有新加坡、马来西亚和越南(见表5)。

表5 东盟成员国全球清廉指数(CPI)排名情况

区域内外优势产业竞争关系加强。当前广东与东盟贸易往来的产品结构中仍然以资源密集型和劳动密集型产品为主①以农产品与矿产资源及其中间品等为代表的资源密集型产品是东盟的出口优势产品,也是广东逆差的重要原因;以纺织工业和陶瓷工业为代表的劳动密集型产品(顺差第6、8、9、10位)是广东对东盟顺差的重要产品。,部分劳动密集型和技术密集型产品如核反应堆、锅炉、机械器具及零件(84)、电机、电气、音像设备及其零附件(85),存在“大进大出”特点,尤其是电机、电气、音像设备及其零附件(85)行业对进口中间品贸易依赖度高,存在较大的供应链安全问题。而高技术附加值产品也存在与日韩等国的竞争压力。伴随着东盟国家新一轮的工业革命浪潮,东盟“工业4.0”战略对劳动密集型产业冲击较大,广东和东盟合作的竞争性特征将可能强于互补性特征,广东产业结构升级压力增大。同时,RCEP的实施也将为广东传统的劳动密集型产业带来更激烈的竞争。市场准入放宽和原产地累积规则促使投资企业产业链布局更加灵活,广东传统劳动密集型产业国际竞争压力陡增。

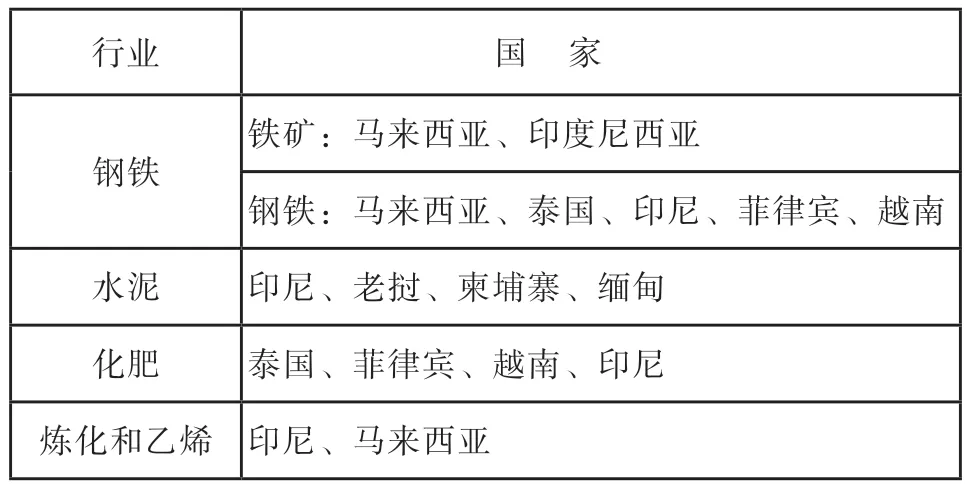

产能合作绿色转型面临阻碍。气候问题对东盟国家威胁较大(见表6),各国绿色转型诉求强烈。然而,东盟国家经济发展对我国部分碳密集产业高度依赖为双边产能合作绿色转型造成阻碍。东盟成员国中,仅有新加坡、文莱和马来西亚三个高收入国家,大部分国家均处于工业化进程之中,基础设施建设成为各国经济发展的必然选择,而水泥、钢铁、玻璃等基础建材需求量的不断提升势必导致当地能源消耗的不断增长。例如,从当前共建“一带一路”产业分布来看,马来西亚、印尼、菲律宾、越南等国均布局有钢铁、水泥、煤炭、化肥、炼化和乙烯等高排放产业(见表7),这无疑为双边产能合作绿色转型提出了更高的要求。同时,大多数东盟国家在可再生能源、清洁能源以及提高能效等绿色发展路径上也面临较大的资金和技术缺口。

表6 部分国家气候经济指数② 说明:该来源对48个经济体的气候经济指数进行测算,东盟国家中排名最高为新加坡(39)。据Swiss Re Institute估计,与2.6%的气温上升情景相比,在实现《巴黎协定》远低于2℃的气温上升目标的情况下,到2048年东盟地区可减轻的GDP 损失为25%。

表7 东盟国家部分高排放产业分布

表8 东盟国家数字化水平及合作重点

四、广东—东盟产能合作高质量发展路径

(一)完善政府间对话机制,促进合作可持续发展

广东—东盟产能合作高质量发展的核心在于提升合作的可持续性。完善政府间对话与沟通机制,促使广东—东盟双方开展更加务实的合作与沟通,是可持续发展的重要保障。双方政府须提升贸易规则、准入规则等方面互联互通水平,加强市场监管,降低交易成本,改善营商环境。国际产能合作存在较大风险,合作项目普遍存在周期长、资金需求大等特点。政府应在金融、保险、税收等领域出台针对性政策,保障相关项目对长期、可靠资金来源的需求,提升产能合作的稳定性及企业参与活力。

同时,政府应加强与第三方机构合作,及时预警相关的金融风险、政治风险。此外,政府可以通过优惠政策、信贷支持等,鼓励市场主体在数字经济、绿色经济等新兴领域加强双边合作,拓宽广东—东盟合作空间,寻找双方合作新动能。

(二)紧抓RCEP区域一体化机遇,优化产业链布局

新冠肺炎疫情和俄乌冲突对产业链的冲击,暴露全球产业链面临的不确定性和产业布局安全性问题,产业链布局正在从单纯以效率为优转向效率与安全平衡。中国与东盟主导推进的RCEP协定,为推进区域一体化、增强区域供应链安全提供了重要机遇。RCEP协定和全球最大自贸区,为广东重塑产业链布局、破解产能合作挑战提供新思路。广东应积极融入生产链、供应链、消费链叠加的重要市场,以差异为核心,分区域、分行业、有重点地推进广东与各国的合作与发展,推进区域产业链重构。

顺应产业外迁趋势,发挥比较优势联动东盟国家。结合广东的技术、研发优势与东盟国家的劳动力、土地等要素成本优势,推进广东在加工贸易环节转型升级;以广东的数字经济优势,助推东盟国家数字基础设施建设、制造业数字化转型升级。发挥珠三角地区的产业优势,积极引进外资,构建区域创新发展中心。以产业转移和升级为手段,把握贸易互联互通机遇,深度融入国际区域分工网络,构建东盟、中国及日韩稳定合作的三方市场。

(三)把握数字经济重大机遇,拓宽产能合作空间

构建广东—东盟统一的数字经济领域市场,是拓宽广东—东盟产能合作空间的重要举措。除跨境电商平台以外,双方合作应在产业应用、规则制定等多维度提升数字合作水平。发挥广东在数字化领域的引领优势,建立相关企业对接东盟国家的合作发展平台。推广数字化产品在重点合作领域的应用,助力东盟传统工业的转型升级。推进数字化治理和数字化监管,促进广东—东盟在智慧城市方面合作。突破传统基建项目合作,推进双方在基础设施领域的数字化发展,打造数字一体化市场的硬环境。探索建立统一的数字化市场规则,提升本区域在全球数字经济发展的话语权,构建数字经济一体化市场的软环境。

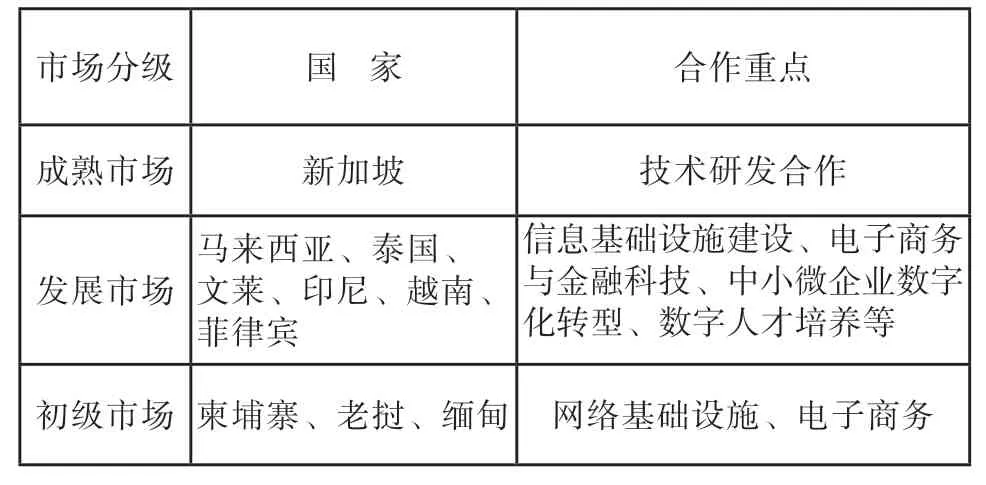

此外,当前东盟各国数字经济发展水平严重不平衡,甚至存在数字鸿沟,如新加坡当前已进入全球领跑队列,菲律宾、老挝、缅甸等国家互联网渗透率仍低于50%,处于网络基础设施建设阶段,因此广东—东盟数字经济产能合作可明确重点、分类布局。

(四)促进产能合作绿色转型,推进“小而美”项目

产能合作的绿色化转型是可持续发展的重点,广东与东盟合作应将绿色能源、绿色金融等领域视为双边合作的重要领域。绿色产业政策是推进产能转型的关键,双方应通过政策互通实现合作互联。改变传统以资源密集型和劳动密集型产业为主的合作布局,加强双方在新能源领域合作,打造产学研一体化合作与发展模式。建立基于数字技术的产业合作方式,利用数字技术赋能绿色产业发展,提升区域内数字化和绿色化协同发展和创新能力。搭建双方在绿色领域的投资平台,应对绿色转型的资金难题。将“小而美”项目作为绿色产能合作优先项目,提升民营企业参与能力,促进双方互利共赢。

(五)拓展境外经贸合作区空间,释放平台能效

紧抓RCEP实施新机遇,吸引国际龙头企业、重点企业、优质企业入驻已有境外经贸合作区,充分发挥园区内产业集聚效应,做强做大已有合作平台。紧抓东盟数字经济发展和产业绿色转型机遇,加快推动合作区内传统企业数字化转型,搭建研发型企业入驻平台,提高合作区运营水平,全面提升已有合作区质量。同时,政府应加强双边产能合作需求对接,为企业集群式“走出去”提供产业定位指导,充分发挥广东—东盟地缘优势,鼓励支持新增境外经贸合作区建设,以带动广东优势产业集群“走出去”。借鉴已有合作区开发模式,鼓励龙头企业牵头、东道企业参股的多元主体联合开发,通过风险共担破解融资难题,通过双边利益互嵌破除投资壁垒、规避投资风险,进一步拓展广东—东盟产能合作平台。