网络受欺负与睡眠障碍:有调节的中介模型*

陈妮娅 王 栋

福建技术师范学院(福清) 350200 E-mail:1205384163@qq.com

随着数字技术的全面普及,互联网逐渐渗透至人们生活的各个领域。网络是一把双刃剑,在提供大学生便捷服务、获取信息知识的同时,也会给学生的思想意识、身心健康和社会关系等带来不同程度的负面影响[1]。研究表明,约21.9%的大学生在使用网络的过程中至少有过1次网络攻击行为,55.3%的大学生至少有过1次网络受欺负经历[2]。网络受欺负是指个体在互联网环境中,遭到来自他人反复且具有目的性攻击的一种现象[3]。网络受欺负会诱发大学生吸烟、酗酒等健康危险行为,同时伴随各种心理问题,如焦虑、抑郁等[4]。网络欺负相较于传统欺负有以下典型特征:一是隐匿性,网络是一个虚拟的空间,匿名与身份隐蔽使得互联网更容易成为情绪发泄的媒介,攻击者的行为也更加缺少约束;二是超越时空限制,网络带来便捷的同时,也使得欺负现象随时随地都能发生,受欺负者难以躲避和防范;三是大量潜在观众,互联网作为便捷、高效的信息扩散渠道,使得网络欺负容易聚集众多的网友围观,旁观者效应更强,这可能对网络受欺负者产生二次伤害和更严重的刺激[5]。以往研究发现,大学生网络受欺负与心理行为问题(如人际关系敏感、睡眠障碍等)有着密切的关联[6]。

睡眠障碍是指个体睡眠和觉醒正常节律性交替紊乱的生理现象[7]。睡眠障碍会影响个体日常学习与工作的效率,同时也影响个体的生理与心理健康,如导致情绪低落、烦躁,甚至诱发多种疾病[8]。研究表明,17.97%的大学生存在睡眠障碍[9]。大学阶段是个体逐渐走向成熟的关键时期,减少睡眠障碍带来的消极影响对个体的身心发展十分重要[10]。Chen等人对1987名学生进行为期一年的追踪研究发现,在控制了传统受欺负后,网络受欺负显著预测睡眠问题[11]。石绪亮等人对3755名大学生调查研究发现,大学生网络受欺负与睡眠障碍显著正相关[12]。根据一般压力模型[13],网络受欺负作为一种压力性生活事件,可以对个体的睡眠质量产生显著影响。睡眠活动需要有轻松、稳定的心理状态,而网络受欺负会使得个体处于高强度、持续的恐惧不安和生理唤醒,直接导致个体入睡困难,引发睡眠障碍。因此,本研究提出假设1:网络受欺负可以预测大学生睡眠障碍。

焦虑是机体对压力事件或某种状态作出的适应性反应,主要表现为无事实依据就会出现的一种恐惧不安的情绪[14]。适当性焦虑可以提高个体的反应能力和动机水平,具有积极意义;而过度焦虑容易引发认知偏差和适应性问题,严重破坏个体的日常行为模式。最近的一项研究指出,焦虑已成为大学生主要的心理问题之一,大学生焦虑水平正逐年上升[15]。Liu等人的研究发现,传统受欺负和网络受欺负均与焦虑正相关[16]。同时,个体焦虑水平与睡眠障碍之间存在显著相关性,焦虑、抑郁等不良情绪会影响睡眠障碍[17]。根据失眠维持认知模型[18],焦虑作为一种消极的负性情绪,会引起个体在面对与睡眠相关的威胁线索(如网络受欺负)时产生消极认知和错误信念,使其过度关注睡眠缺失的严重程度,最终导致个体的睡眠障碍。基于此,本研究提出假设2:焦虑在网络受欺负与大学生睡眠障碍间起中介作用。

正念是个体有意识地觉察自身目前的心理状态,并将注意力集中于当前,对当下一切保持不评判接纳态度的一种觉知状态[19]。正念作为一种积极的认知行为调节方式,能够促进个体对消极刺激做出及时性的抽离、客观性的感知与开放性的包容,以此削弱消极刺激的不良影响[20]。相对于低正念个体,高正念水平者更能自主地控制对压力性事件的关注和复杂性因果的反刍,并且在面对由消极因素引发的一系列负性情绪时都能将注意力从负面信息中转移,进行不批判的评价和包容,从而消解不良影响。相关研究证明,个体通过正念训练可以即时有效干预焦虑水平[21]。正念的再感知模型认为[22],正念会帮助个体重新加工当下心理内容,摆脱负性情绪的控制,并进行去自动化加工和去习惯化反应,以更加客观的视角看待问题,更加开放的态度接纳当下感受,降低对不良刺激的主观体验。同时,根据正念应对模型[23],当个体面对超出自己预期、承受范围的伤害时,正念能帮助个体做出适应性反应,提升注意力的灵活性,从客观的角度对威胁进行重评,赋予刺激正确的认知,从而缓解焦虑情绪的产生。因此,本研究提出假设3:正念在网络受欺负和焦虑间起调节作用。

综上所述,本研究构建了一个有调节的中介效应模型,旨在探讨网络受欺负对大学生睡眠障碍的影响,并进一步考察焦虑在网络受欺负和大学生睡眠障碍间的中介效应及正念的调节作用,以期为减少网络受欺负和预防睡眠障碍提供建议。

1 对象与方法

1.1 对象

从福建省两所高校选取697名大学生为施测对象进行问卷调查,施测前向被试告知要求,施行匿名填写方式、自愿填答原则。共回收有效问卷639份(91.68%)。其中,男生337人(52.7%),女生302人(47.3%),平均年龄19.33±1.16岁。

1.2 方法

1.2.1 简式网络受害量表 采用解晓龙等人[24]修订的简式网络受害量表评估大学生的网络受害经历,该量表共有6个条目。采用Likert 5点计分(0从不~4一直),得分越高说明个体遭受网络欺负的程度越严重。本研究中,该量表的克隆巴赫系数为0.91。

1.2.2 抑郁-焦虑-压力量表 使用龚栩等人[25]修订的抑郁-焦虑-压力量表分量表评估大学生的焦虑情绪,共有7个条目。采用Likert 4点计分(1不符合~4总是符合),得分越高说明焦虑情绪越严重。本研究中,该量表的克隆巴赫系数为0.88。

1.2.3 正念觉知量表 采用陈思佚等人[26]修订的正念觉知量表评估大学生的正念水平,该量表共有15个条目。采用Likert 4点计分(1总是~4从不),得分越高说明正念觉知水平越高。本研究中,该量表的克隆巴赫系数为0.90。

1.2.4 匹兹堡睡眠质量自评量表 使用刘贤臣等人[27]修订的匹兹堡睡眠质量自评量表评估大学生的睡眠障碍,包括主观睡眠质量、入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物和日间功能障碍7个维度,共有18个条目。依照等级计0~3分,将所有问题得分按要求转换成对应因子的分数,再累加7个因子得分作为睡眠质量指数总分,得分大于7则提示睡眠存在问题,得分越高说明睡眠障碍越严重。本研究中,该量表的克隆巴赫系数为0.89。

1.3 统计处理

采用SPSS 21.0软件对数据进行共同方法偏差检验、描述统计及相关分析,并运用SPSS宏程序PROCESS进行中介效应和调节效应检验。

2 结 果

2.1 共同方法偏差检验

本研究采用Harman单因素检验对全部条目进行共同方法偏差检验。结果显示,共有9个因子的特征根大于1,且第一个公因子解释了总变异量的21.69%(<40%),表明本研究不存在严重的共同方法偏差。

2.2 描述性统计和相关分析

描述性统计和相关分析的结果显示,性别与网络受欺负正相关,年龄与网络受欺负、睡眠障碍正相关。网络受欺负、焦虑、睡眠障碍总得分两两之间呈显著正相关,正念总得分与网络受欺负、焦虑和睡眠障碍均呈显著负相关(见表1)。因此,在后续的分析中,将性别和年级作为控制变量纳入模型。

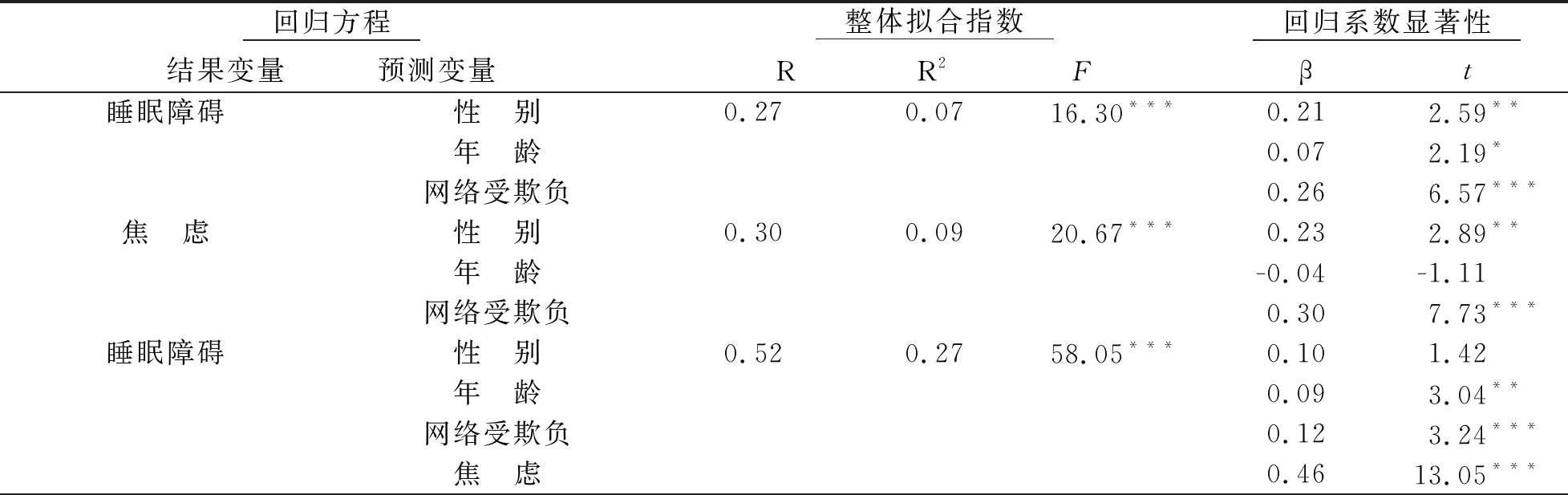

2.3 焦虑的中介效应检验

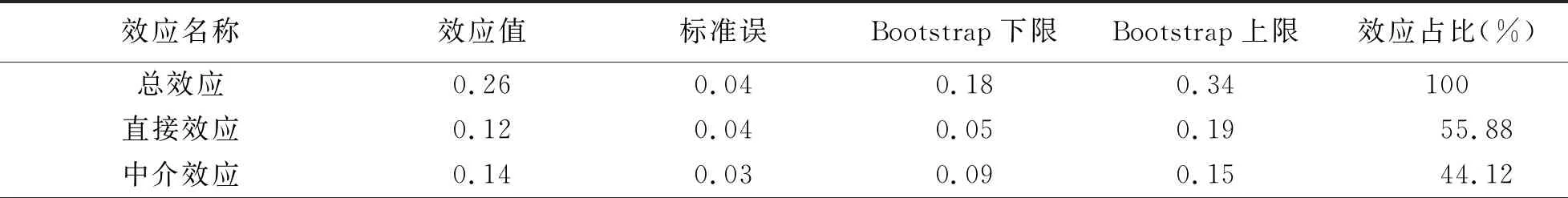

采用SPSS宏程序PROCESS的模型4进行焦虑的中介效应检验。根据相关分析的结果以及以往研究,将性别、年龄作为控制变量[28],结果表明,在控制性别和年龄之后,网络受欺负可以显著预测大学生睡眠障碍、焦虑;焦虑作为中介变量后,网络受欺负和焦虑对睡眠障碍的预测作用显著,见表2。说明焦虑在网络受欺负与睡眠障碍之间起部分中介作用,中介效应值为0.14,中介效应占比为44.12%,见表3。

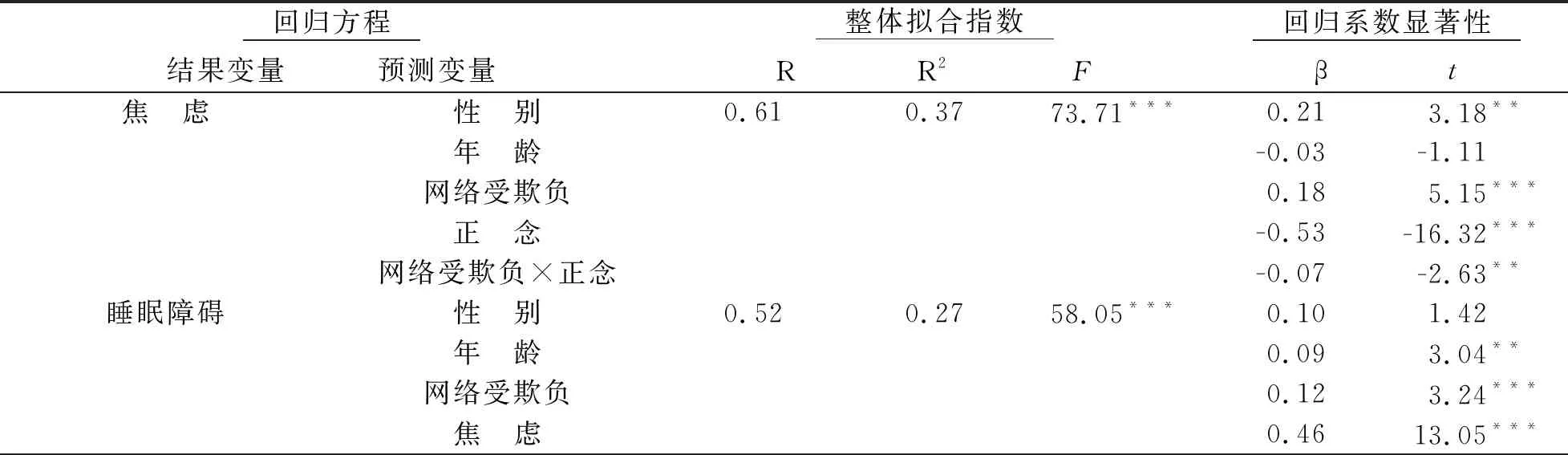

表2 焦虑中介作用的回归分析

表3 直接效应、中介效应和总效应分解表

2.4 正念的调节作用检验

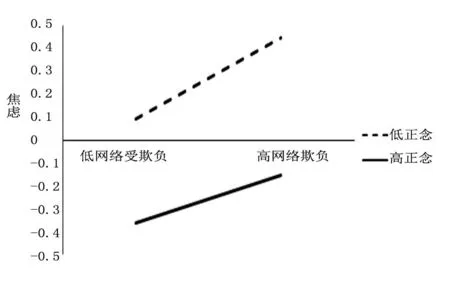

本研究采用SPSS宏中PROCESS的模型7,在控制性别、年龄的条件下进行正念的调节效应检验。结果显示,网络受欺负能显著正向预测焦虑和睡眠障碍,焦虑可以显著正向预测睡眠障碍。网络受欺负与正念的交互项显著负向预测焦虑,见表4。由此表明,正念在网络受欺负与焦虑之间起负向调节作用。进一步绘制了简单斜率图来检验正念的调节作用。当正念水平较低时,网络受欺负对焦虑的正向预测作用显著(β=0.25,P<0.001);当正念水平较高时,网络受欺负对焦虑的正向预测作用减弱(β=0.12,P<0.05),见图1。

图1 正念的调节作用

表4 正念调节作用的回归分析

3 讨 论

本研究发现,网络受欺负显著预测大学生睡眠障碍,说明遭受网络受欺负频次越多,大学生睡眠障碍越严重,该结果与前人研究结论一致[29]。以往研究表明,传统受欺负与个体的睡眠问题存在密切的联系,是引发睡眠问题的重要风险因素[28]。而网络欺负行为具有隐蔽性、不受时空限制、众多的潜在受众等特点[30],使得网络欺负对受欺负者睡眠障碍的影响较于传统欺负可能会更严重。大学生在遭受网络欺负后,会陷入对欺负事件的自动化激活和过度加工,与欺负相关的信息会不断地在脑海中重复浮现,进而导致入睡时间延长,受到梦魇的困扰,出现睡眠障碍。因此,网络受欺负能够直接影响大学生睡眠障碍。

本研究还发现,网络受欺负可以通过焦虑间接影响大学生睡眠障碍,研究结果支持了失眠维持认知模型。网络受欺负作为一种负性事件会对个体的心理造成创伤,而创伤经历使得个体的情感往往比较脆弱、焦虑[31]。个体在遭遇网络受欺负时,会出现一些应激反应(如焦虑情绪),焦虑处于高水平时则容易使得个体扭曲对刺激因素的认知,过分夸大网络受欺负带来的影响,进而诱发睡眠障碍[32]。此外,大学生在遭遇困境(如网络欺负)后,由于网络具有虚拟性、缄默性等特点,其心理健康无法及时有效获取足够的社会支持来加以维持[33],也会使其产生焦虑,继而诱发失眠、噩梦等睡眠障碍。

本研究还发现,正念能够在网络受欺负和焦虑的关系中起调节作用,网络受欺负对焦虑的消极效应在低正念个体中更显著,随着正念水平的升高,网络受欺负对焦虑的预测作用呈下降趋势。正念的推动性螺旋上升模型认为[34],正念的加工过程是上升螺旋的,在不断向上推动中会产生积极情绪,以此来消解焦虑情绪。在遭遇同等网络受欺负的条件下,高正念水平的个体更能正确对待和有效化解网络受欺负这一负性事件[35],一定程度上避免了焦虑情绪的产生,使网络受欺负较少通过焦虑引发睡眠障碍。根据正念情绪调节模型[36],正念会帮助个体有意识地、去习惯化地选择思维和情感,从而逐渐消除自动化评价产生的焦虑情绪[37]。高正念水平的个体对网络受欺负的体验以包容的态度和不批判的方式应对,即使遭遇了网络欺负,个体不会因此否定自身的价值,也不会认为自己是不受欢迎的,很大程度上减少其焦虑的产生,所以在高正念下,网络受欺负很少会通过焦虑引起睡眠障碍。

本研究揭示了网络受欺负对大学生睡眠障碍的影响机制,以及焦虑的中介作用和正念的调节作用。能为互联网时代弱化网络受欺负的影响、减少大学生睡眠障碍提供启示。首先,社会应致力净化网络环境,营造良好的网络氛围,从根源上预防网络暴力和网络欺负行为发生。其次,高校心理健康教育者应积极关注经历网络受欺负学生的情绪状态,引导学生合理调适自己的情绪,以削弱焦虑在网络受欺负与睡眠障碍之间的桥梁作用。最后,大学生在遭受网络受欺负后应该学会积极寻求帮助,还可以有针对性的制定正念学习计划,通过提升正念水平来缓解焦虑状态,从而缓冲网络受欺负的消极影响,改善睡眠质量,以便更好地适应日常生活与学习。

本研究也存在一些不足之处,本研究采用横断面研究,无法确定变量之间的因果关系,未来研究可采用实验室实验或追踪研究确定变量间因果关系;另一方面,本研究采用自我报告的问卷法,可能存在社会赞许性,未来研究可结合他人报告的问卷法进一步客观、准确的测量各变量。