神经质人格与医学生无手机恐惧的关系:错失焦虑的中介作用*

刘媛媛 扶长青△ 冉 瑾

①湖北医药学院卫生管理与卫生事业发展研究中心(十堰) 442000 ②湖北医药学院大学生心理健康教育中心 ③湖北医药学院附属国药东风总医院骨科 △通信作者 E-mail:fcq20171228@163.com

据第52次中国互联网络发展状况统计报告显示,截至2023年6月,中国手机网民规模为10.76亿,使用手机上网的比例达99.8%[1]。手机的强大功能在满足人们更多需求的同时,其消极影响也日益凸显并为研究者所关注[2]。一项调查表明,大学生智能手机成瘾检出率高达14.5%~23.43%,日均使用长达6小时[3]。彭海云等人利用元分析探究2010-2020年期间我国大学生手机成瘾倾向的变化,发现这11年来我国大学生手机成瘾倾向呈显著上升趋势[4]。人们对手机的过度使用导致了很多问题性手机使用行为的产生。

无手机恐惧(nomophobia)也称手机分离焦虑,是指个体在无法使用手机或者手机不在身边时焦虑、恐惧的状态[5],与手机成瘾同属于问题性手机使用行为[6]。但是,手机成瘾的特点是个体过度沉迷于以手机为媒介的各种活动,具有渴求、失控和耐受性等特征[7]。而无手机恐惧的特点是害怕无法使用手机及其提供的服务,例如害怕失去网络连接、无法获得消息、失去便利等[8],两者的心理结构不同[9]。研究者认为,与手机成瘾相比,无手机恐惧是一种更为普遍的现象[10]。无手机恐惧会使个体产生压力感[11],影响睡眠质量[12],显著负向预测学业成绩[13],导致个体产生情绪不稳定[14]、焦虑[15]、社交恐惧[16]、抑郁[17]等心理健康问题。智能手机是大多数人在数字化生活中的必需品[18],手机与人已成一体[19],对大学生的正常学习和生活造成了严重干扰[20-21]。个体的手机使用行为只是一个结果,影响结果的心理机制才是问题的根源。作为卫生健康行业的未来栋梁,医学生学习压力大、课程任务重,问题性手机使用行为对其学习投入、学业表现、身心健康等产生诸多不良影响。因此,探讨医学生无手机恐惧的影响因素及其作用机制,对于无手机恐惧的预防和干预具有重要的现实与实践意义。

个体-情感-认知-执行(I-PACE)模型认为,个体的手机使用行为是由其核心特质--人格特质所影响的[22],不同人格特质的人会呈现出不同的手机使用行为[23]。高神经质人格具有易情绪化、易冲动、易焦虑、逃避现实等特点[24]。根据社交需求补偿理论,低外向性者和高神经质者在现实中存在更多的社会交往障碍[25],导致其社交需求不能满足,而网络则为其提供了平台去与同类联系,进行社会交往,从而使其社交需求得到补偿[26]。一些研究也发现神经质、情绪稳定性可以显著预测无手机恐惧[27]。因此,本研究推测神经质能够正向预测无手机恐惧。

错失焦虑也称错失恐惧(Fear of Missing Out),是个体因担心错失他人的新奇经历或正性事件而产生的一种弥散性焦虑[28]。拥有这种弥散性焦虑的个体持续想要知晓他人所做之事,总是怀疑自己错过了什么,担心错过特定精彩内容[29-30]。而手机在日常生活中最重要的作用就是联系和沟通[6],是个体进行社交活动和获取信息的重要载体[10]。错失焦虑水平越高的个体越担心无法使用手机沟通和获取信息[28],错失焦虑是手机成瘾的重要预测因素[30]。已有研究也表明错失焦虑能正向预测手机成瘾[31]。那同样作为问题性手机使用行为,无手机恐惧与手机依赖相互影响,呈显著正相关[32],也可能会受到错失焦虑的影响。因此,本研究推测错失焦虑能够正向预测无手机恐惧。

基于I-PACE模型,个体的核心特质、情感和认知反应及执行功能都会导致网络使用问题。其中,人格特质可以作为诱发变量,情感和认知反应可以作为中介变量,网络使用问题可以作为结果变量[33-34]。作为与情绪联系最为密切的人格特质,神经质是错失焦虑的重要预测因子[24]。可以推测神经质人格更容易产生错失焦虑,从而导致无手机恐惧等问题结果。除此之外,错失焦虑的影响因素和后效的整合模型认为,个体特征(如人格)通过错失焦虑影响心理社会适应存在一条复杂的中介链,即“人格-错失焦虑-社交媒体使用-心理社会适应(如手机成瘾)”[30,35]。实证研究也表明错失焦虑的确会影响手机成瘾等问题性手机使用行为[36]。因此,本研究提出假设:错失焦虑在神经质和无手机恐惧中起中介作用。

1 对象与方法

1.1 对象

采用便利采样法选取湖北省某2所高校的医学生进行在线问卷调查,回收问卷3500份,剔除无效问卷(作答时间过短、作答有明显规律)后得有效问卷3121份(89.17%)。其中,女生1907名(61.10%),男生1214名(38.90%);农村生源地1795名(57.51%),城镇生源地1326名(42.49%),所有被试对调查均知情同意。

1.2 方法

1.2.1 简式大五人格问卷-神经质分量表 采用王孟成等编制的中国大五人格问卷简式版[37]。该量表共40个条目,包括5个维度:外向性、神经质、严谨性、开放性和宜人性,每个维度分别由8个条目测量,采用6级计分(1=“完全不符合”,6=“完全符合”)。该量表在以往研究中信效度良好,基于本研究的需要,使用神经质分量表来测试被试的神经质人格水平,分数越高表明个体的神经质人格水平越高。本研究中,该分量表的α系数为0.803。

1.2.2 错失焦虑量表 采用由Przybylsk等编制[38]、李琦等修订[39]的错失焦虑量表。该量表共包含8个条目,2个维度,分别为错失信息恐惧和错失情境恐惧。采用5点计分(1=“完全不符合”,5=“完全符合”),分数越高,表明个体的错失焦虑水平越高。本研究中,该量表的α系数为0.796。

1.2.3 无手机恐惧量表 采用Yildirim和Correia编制[8]、任世秀等修订[40]的中文版无手机恐惧量表。该量表共16个条目,包括4个维度:害怕无法获得信息、害怕失去便利、害怕失去联系和害怕失去网络连接。采用7级计分(1=“完全不符合”,7=“完全符合”),分数越高,表明个体无手机恐惧程度越高。本研究中,该量表的α系数为0.913。

1.2.4 研究方法 以班级为单位进行团体施测,由辅导员老师担任主试,采用统一的指导语,在班会上完成匿名测试,测试时间需15分钟左右,测试结束后当场回收数据,并随后对数据进行整理,剔除空白问卷和无效问卷。

1.3 统计处理

本研究数据回收后,使用SPSS 22.0进行统计分析。计量资料,如年龄、神经质人格、错失焦虑和无手机恐惧得分,以平均数、标准差进行描述;计数资料,如性别、生源地等,采用频数、百分比进行描述。计量资料相关性分析采用Pearson相关分析。采用Hayes开发的SPSSProcess插件进行中介效应检验。

2 结 果

2.1 共同方法偏差检验

本研究数据均由被试自我评定收集,需要进行共同方法偏差检验。采用Harman单因素检验法对可能存在的共同方法偏差进行检验[41]。探索性因素分析发现6个特征值根大于1的因子,且第一个公因子的方差解释率为27.361%,低于临界值40%。这表明本研究的数据不存在可以解释大部分变异的方法学因子,即不存在严重的共同方法偏差。

2.2 医学生无手机恐惧得分的一般情况

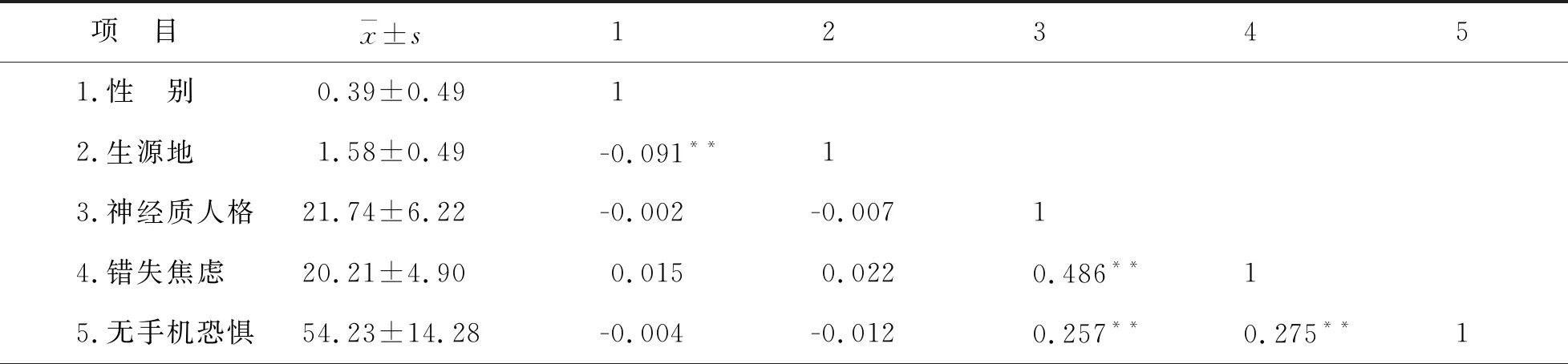

医学生无手机恐惧得分为54.23±14.28分,不存在显著的性别和生源地差异,见表1。

表1 医学生无手机恐惧得分情况

2.3 变量的描述性统计和相关分析

神经质人格、错失焦虑和无手机恐惧两两之前存在显著相关(见表2)。本研究发现,性别和生源地与神经质、错失焦虑和无手机恐惧均不存在显著相关。进一步进行独立样本t检验,结果表明神经质、错失焦虑和无手机恐惧均不存在性别、生源地显著差异。因此在后续分析中未将性别和生源地作为控制变量处理。

表2 描述性统计结果和相关分析(r)

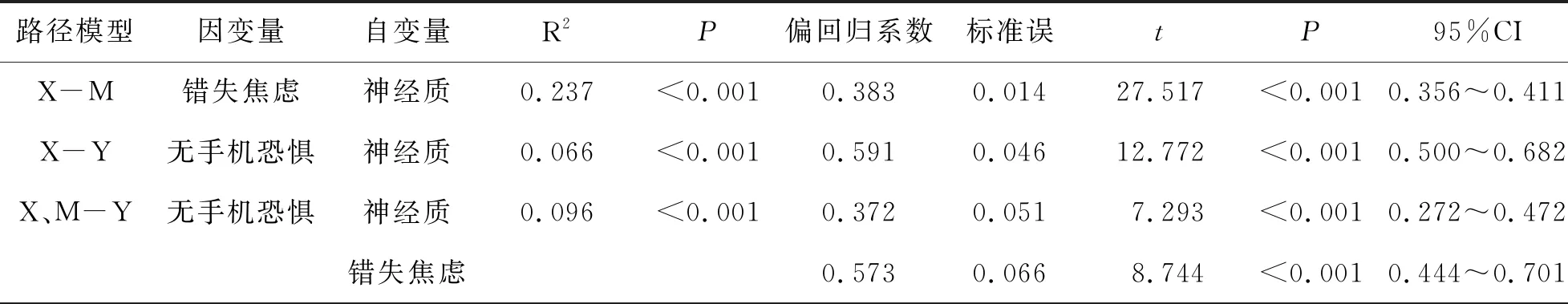

2.4 错失焦虑在神经质与无手机恐惧间的中介效应

应用SPSS中的Process插件,以无手机恐惧作为因变量(Y),神经质作为自变量(X),错失焦虑作为中介变量(M),使用插件中专门进行中介模型检验的Model 4,将Bootstrap重复抽样设置为5000次,分别对95%的置信区间进行估计,得到3条回归路径模型(见图1)。路径X-M、X-Y的偏回归系数(a,c)分别为0.383、0.591,路径(X、M)-Y的偏回归系数(b)为0.573,(c’)为0.372,均P<0.001,表明M具有部分中介作用,见表3。神经质通过错失焦虑对无手机恐惧的间接效应(a*b)为0.219,占总效应c的37.13%,95%置信区间为(0.171~0.267),中介效应具有统计学意义。

图1 错失焦虑在神经质和无手机恐惧间的路径关系

表3 错失焦虑在神经质和无手机恐惧间中介效应的路径模型分析

3 讨 论

3.1 医学生无手机恐惧得分的一般情况

本研究中,医学生无手机恐惧得分为54.23±14.28分,高于临界值(20分),说明无手机恐惧现象在医学生中普遍存在,应引起足够重视,这可能与智能手机的普及化、多功能化以及信息获取、人际交流的便捷性有关,随着移动互联网的普及和5G技术的推广,手机已成为人们日常生活中必不可少的一部分,人机已成一体[19]。不同性别、生源地医学生的无手机恐惧得分无显著差异,与部分研究结果一致[6,17,42]。但是,目前有关无手机恐惧是否存在性别差异尚无定论,未来的研究可以进一步探索。

3.2 神经质与无手机恐惧的关系

研究结果发现,神经质人格与无手机恐惧呈显著正相关,且神经质人格可以显著正向预测无手机恐惧,这与以往研究结果保持一致[6]。这一结果支持了I-PACE模型,人格特质会影响个体的手机使用行为。神经质人格的人在日常生活中应对压力的能力较差,应激时容易变得依赖、惊慌、逃避[43],而借助手机可以躲避现实中的不愉快,暂时忘记现实中的负性事件,没有手机的时候,他们难以适应当前的处境,容易患上无手机恐惧症[42]。而且,根据自我扩展理论,个体所拥有的一切都可以成为其自我扩展的对象[44]。随着手机与生活的联系越来越紧密,手机对人们的影响越来越大,人们对手机的依赖越来越强,手机也逐渐成为很多人自我扩展的一部分[45]。当拥有手机时,个体就体验到了自我的扩展,而在与手机分离时会感觉失去了一部分自我,会引起焦虑和不适感[46]。

3.3 错失焦虑的中介作用

本研究发现,错失焦虑可以显著正向预测无手机恐惧,与以往研究结果相一致[47-48]。并且,中介效应检验表明,错失焦虑在神经质人格与无手机恐惧之间起部分中介作用,中介效应值为37.13%。这表明,神经质人格不仅可以直接影响无手机恐惧,还可以通过错失焦虑间接影响无手机恐惧。根据自我决定理论,错失焦虑源于基本心理需要缺失[49],错失焦虑感较强的个体更倾向于通过特定渠道来满足自己的基本心理需要,而手机就是一个绝佳渠道[35]。所以,神经质个体的基本心理需要难以满足,产生错失焦虑,通过手机来使其需要得到满足并缓解错失焦虑,从而害怕与手机分离,产生无手机恐惧。

本研究探讨了神经质人格对医学生无手机恐惧的影响及内在心理机制,具有一定的理论和实践价值。在理论上,验证了神经质人格可以预测医学生无手机恐惧,错失焦虑在神经质人格与无手机恐惧之间起部分中介作用,加深了对医学生无手机恐惧影响机制的理解;在实践上,本研究提示可以通过完善人格,同时降低个人错失焦虑水平来减少无手机恐惧的发生率。而本研究也存在一些不足。首先,研究对象来自同一省份且采用的是横断面研究,无法确定变量间的因果关系,未来研究可扩大研究范围、采用追踪或实验研究等方式进行验证。其次,本研究只揭示了个体层面的人格特质对无手机恐惧的影响机制,未来可纳入环境因素和保护性因素,或采用认知神经科学方法进一步探讨无手机恐惧的影响及其作用机制,心理和生理两方面揭示医学生无手机恐惧形成的作用机制。