自我同情对大学生情绪问题的纵向影响:基本心理需要满足的双重作用模型*

皮陆杨 张桂莲 何坤镁 莫欣欣 郭蕾蕾

①广东石油化工学院文法学院(茂名) 525000 E-mail:piluyang@163.com ②广东茂名幼儿师范专科学校教育科学学院 ③中山大学马克思主义学院 △通信作者 E-mail:guollei3@mail.sysu.edu.cn

近年来,大学生抑郁和焦虑等情绪问题不容乐观。元分析显示,2010-2020年中国内地大学生抑郁、焦虑的检出率分别为20.8%和13.7%,并呈持续上升趋势[1]。以往研究表明,自我同情可能有助于缓解个体情绪问题[2],因此,探究自我同情“如何以及在何种条件下”影响抑郁和焦虑,将有助于大学生心理健康成长。基于此,本研究旨在考察自我同情对大学生情绪问题的影响及其作用机制。

自我同情是一种积极的自我态度,它指个体以开放和宽容的态度看待挫折、痛苦和缺陷,始终关心和理解自己,包括3个基本成分:自我宽容(self-kindness)、普遍人性(the sense of common humanity)和正念(mindfulness)[3]。研究显示,自我同情可以使个体在面对痛苦时更好地理解和支持自己,有助于个体更好地接纳自我,缓解负性情绪[4]。例如:MacBeth和Gumley的元分析研究表明,自我同情可以作为一种保护性因素,为个体带来安全感,缓解抑郁情绪[5]。刘晔颖的干预研究显示,当个体面临困难或失败时,自我同情程度高的个体可以从自身角度理解、接纳和认同自己,减少自我批评,从而降低抑郁的发生几率[6]。由此,本研究提出假设H1:自我同情可以显著负向预测抑郁。除此之外,自我同情可能对焦虑同样起到积极作用。例如:Egan等人的研究指出,通过对20~24岁年轻群体进行自我同情训练,可以有效缓解个体焦虑情绪[7]。由此,本研究提出假设H2:自我同情可以显著负向预测焦虑。

自我决定理论认为,人天生有三大基本心理需要:自主需要、关系需要和能力需要[8]。满足这些基本心理需要对个体的健康发展至关重要,当基本心理需要无法得到满足时,个体容易出现消极情绪或问题行为,从而影响身心健康[9]。自我同情有助于增强基本心理需要的满足,促进个体心理状态的良好维持。如:Smeets等人的研究发现,通过自我同情干预,个体能够无条件地接受自己,包括接受自身的不完美,从而满足自主、能力和关系需要,增强自我效能感[10]。Miyagawa等人发现,自我同情能缓解个体在面对社会排斥时的痛苦情绪,提升个体基本心理需要的满足感,帮助个体维持良好的人际关系,增加幸福感[11]。Babenko等人的研究发现,自我同情有助于个体在犯错误时对自己保持宽容和理解,接受自身的不完美,并应对基本心理需要无法满足的状态[12]。同时,基本心理需要的满足可能有助于缓解个体的抑郁、焦虑情绪。如:Gao等人研究发现,基本心理需要满足可以促使个体更自主地选择自己的生活方式,改善因消极亲子关系带来的抑郁问题[13]。Liu等人研究表明,基本心理需要满足可以直接缓解个体的抑郁状态,有助于增加个体的安全感,减少消极认知[14]。Costa等人通过纵向研究发现,基本心理需要满足可以有效改善个体焦虑的情绪状态[15]。因此,本研究提出假设:基本心理需要满足在自我同情与抑郁之间起中介作用(H3),基本心理需要满足在自我同情与焦虑之间起中介作用(H4)。

基本心理需要满足可以同时作为中介变量和调节变量,发挥着不同的作用[16]。研究表明,较低水平的自我同情会导致个体在处理生活中遇到的问题时,更多地产生自我批评和反刍,并表现出较低水平的自我概念[17]。然而,即使个体自我同情水平较低,当其基本心理需要得到满足时,仍然可能激发个体的潜力和动机,推动其在身心健康方面朝着有益的方向发展,减少抑郁等不良情绪[18]。研究显示,低自我同情水平的个体在基本心理需要得到高水平满足时,能够更好地应对学业压力挑战[19]。另一方面,高水平的自我同情会带来积极的心理和行为表现,使个体持续感受到较高的自我效能感,从而改善抑郁和焦虑情绪[20],因此,即使基本心理需要没有得到完全满足,自我同情水平较高的个体仍然可能经历较低水平的抑郁和焦虑情绪。基于上述研究,推测自我同情对焦虑和抑郁的影响可能会受到满足基本心理需要满足的调节。此外,刘艾祎等人的研究显示,基本心理需要满足在自我同情和创伤后成长之间发挥调节作用,随着个体基本心理需要满足程度提高,自我同情对创伤后成长的预测效应降低[21]。因此,本研究提出假设:基本心理需要满足在自我同情与抑郁之间起调节作用(H5),以及在自我同情与焦虑之间起调节作用(H6)。

综上,尽管一些研究已经考察了自我同情与抑郁和焦虑之间的关系,但仍然缺乏纵向研究数据。现有的横断研究多在特殊样本中进行的,且各研究中的结果存在一定差异[16,22]。因此,本研究拟采用纵向设计,对大学生进行间隔时间为6个月的两次问卷调查。鉴于基本心理需要满足既可能受到个体自身态度因素(如自我同情)的影响,又可以调节或影响个体态度因素与情绪状态之间的关系[11]。因此,本研究拟在前人研究的基础上,考察基本心理需要满足的双重作用模型。

1 对象与方法

1.1 对象

本研究采用整群抽样的方式,在广东某高校以班级为单位,进行两次调查收集问卷数据。在第一次调查(T1)中,获得了599份有效问卷,对被试的自我同情、基本心理需要满足以及人口统计学信息(包括年龄、性别等)进行了测量。经过6个月后的第二次调查(T2),测量了被试的抑郁和焦虑。第二次调查(T2)因被试缺失、无法匹配或规律作答等情况剔除46人,最终获得553份有效问卷。这553名被试中,有163名男生和390名女生,平均年龄为22.03±1.61岁。

1.2 方法

1.2.1 自我同情量表 由Neff编制,宫火良等人翻译修订的自我同情量表(Self-compassion Scale,SCS)[3],包括自我宽容、普遍人性和正念3个维度,共计12个项目。使用Likert 5级评分方法(1=非常不符合,5=非常符合)。本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.81,McDonald's ω系数为0.84。

1.2.2 基本心理需要满足量表 由Deci等编制,喻承甫等修订的基本心理需要满足量表[23],共包含21个项目,涵盖了3个维度:能力需要、关系需要和自主需要。采用Likert 7点评分方法(1=完全不同意,7=完全同意),得分越高表示基本心理需要满足程度越高。本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.89,McDonald's ω系数为0.91。

1.2.3 健康问卷-抑郁量表 由Kroenke和Spitzer编制,张英丽等人翻译修订的健康问卷-抑郁量表(PHQ-9)[24],测量大学生抑郁的严重程度。该量表条目源于美国《精神障碍诊断与统计手册》(DSM-IV)中关于抑郁症的诊断标准[24],共包含9个条目,采用Likert 4点计分(0=完全不会,3=几乎每天),是一个单维度量表。分数越高,抑郁症状越严重。本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.86,McDonald's ω系数为0.86。

1.2.4 焦虑量表 由Spitzer编制,何筱衍等人翻译修订的焦虑量表(GAD-7)[25],用于广泛性焦虑的筛查及症状严重度的评估,包含7个条项目,采用Likert 4点计分(0=完全不会,3=几乎每天),是一个单维度量表。本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.89,McDonald's ω系数为0.89。

1.3 统计处理

使用SPSS 26.0进行描述性统计和相关分析;使用Mplus 8.3进行结构方程建模、中介效应和调节效应检验。

2 结 果

2.1 共同方法偏差的检验

采用Harman单因素检验法进行共同方法偏差检验[26]。把4个量表里的所有条目做探索性因子分析,结果显示共有7个因子的特征根大于1,单一因子最大解释量为26.85%,不超过40%的临界标准,表明本研究中没有明显的共同方法偏差。

2.2 各变量的描述性统计

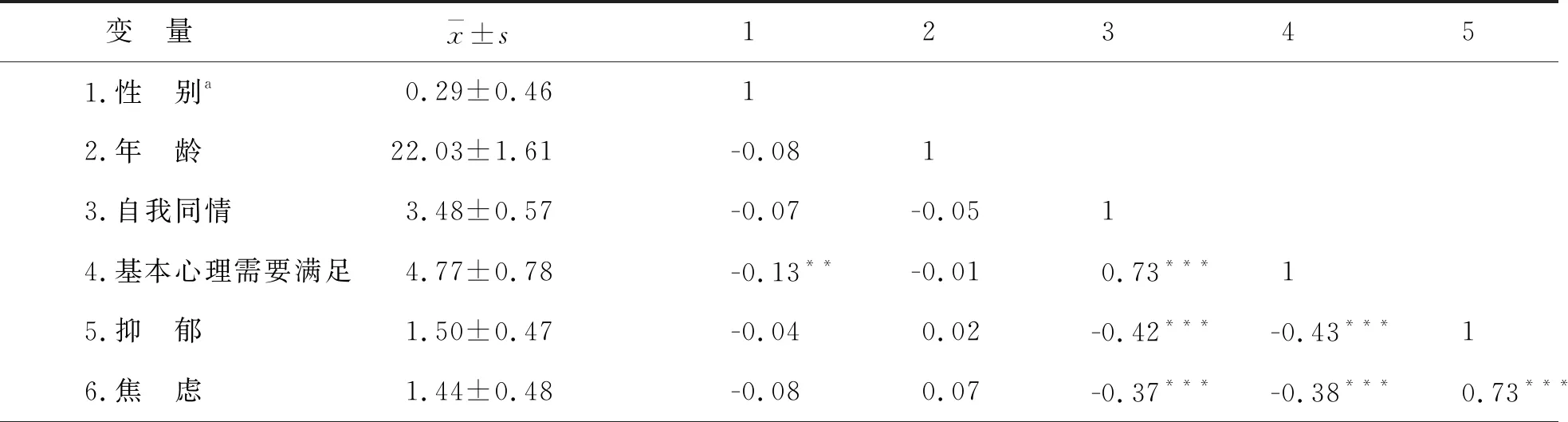

表1为本研究中各个变量的描述性统计和皮尔逊积差相关的结果。相关分析表明,自我同情与抑郁、焦虑呈显著负相关;自我同情与基本心理需要满足呈显著正相关,基本心理需要满足与抑郁、焦虑呈负相关。

表1 各变量描述统计表(r)

2.3 基本心理需要满足的中介效应检验

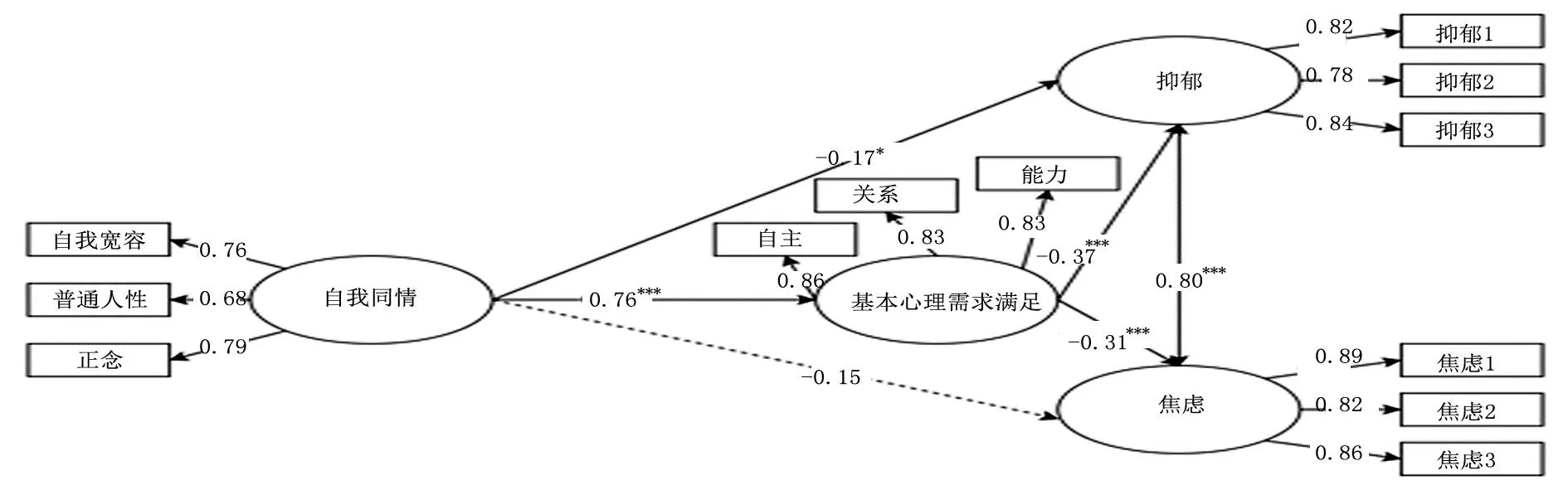

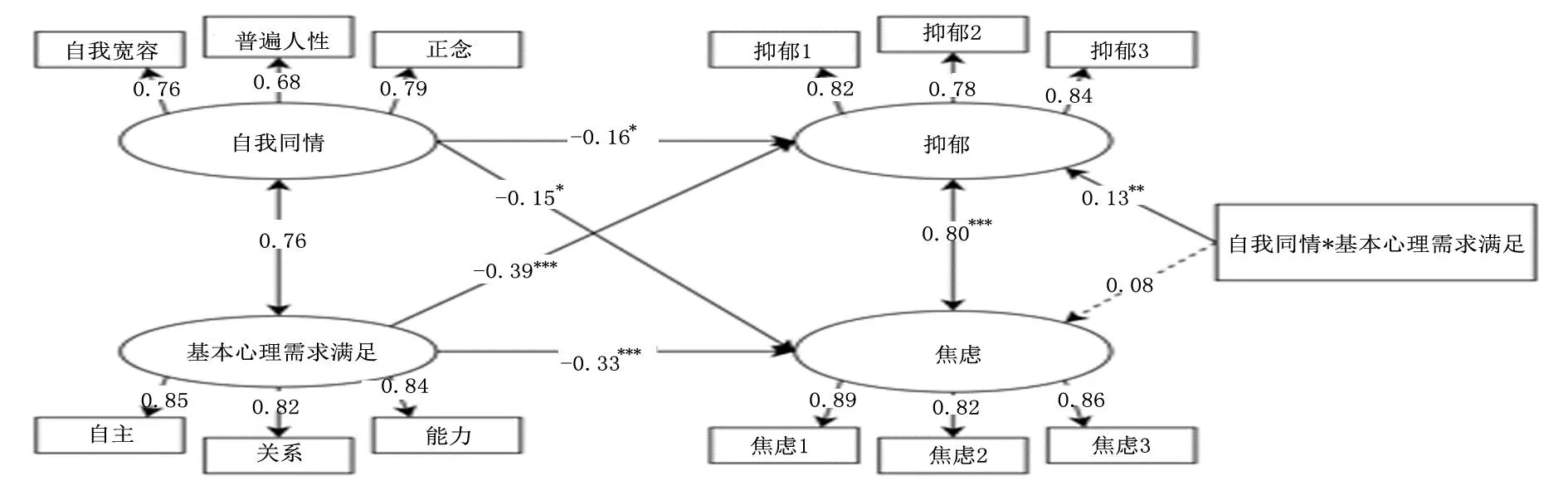

首先,根据吴艳和温忠麟推荐的题目打包方法,对研究中所涉及到的各个变量进行打包处理[27]。其次,在控制了性别之后,对自我同情与抑郁、焦虑的直接效应进行结构方程检验。结果显示自我同情显著负向预测抑郁(β=-0.38,t=-6.86,P<0.001)和焦虑(β=-0.34,t=-6.99,P<0.001),模型拟合良好:χ2/df=2.45,CFI=0.99,TLI=0.98,RMSEA=0.05,SRMR=0.02。再次,使用结构方程检验基本心理需要满足对抑郁、焦虑的直接效应,结果显示基本心理需要满足显著负向预测抑郁(β=-0.49,t=-11.64,P<0.001)和焦虑(β=-0.43,t=-9.05,P<0.001),模型拟合良好:χ2/df=3.15,CFI=0.98,TLI=0.97,RMSEA=0.06,SRMR=0.04。最后,对整个中介作用模型进行检验,使用偏差校正bootstrap法,重复取样3000次,对中介效应值进行检验。结果显示(见图1),模型拟合良好:χ2/df=3.22,CFI=0.97,TLI=0.96,RMSEA=0.06,SRMR=0.05。自我同情显著正向预测基本心理需要满足(β=0.76,t=19.33,P<0.001),基本心理需要满足显著负向预测抑郁(β=-0.37,t=-4.76,P<0.001)和焦虑(β=-0.31,t=-3.47,P<0.001)。基本心理需要满足在自我同情与抑郁、焦虑间的中介效应值分别为-0.28、-0.23,95%中介效应区间分别为[-0.42,-0.14]、[-0.40,-0.09],均不包含0,中介效应显著,见表2。另外,在加入中介变量后,自我同情对抑郁的直接效应仍显著(β=-0.17,t=-2.31,P<0.05),但对焦虑的直接效应变为不显著(β=-0.15,t=-1.91,P>0.05)。

图1 中介效应模型图

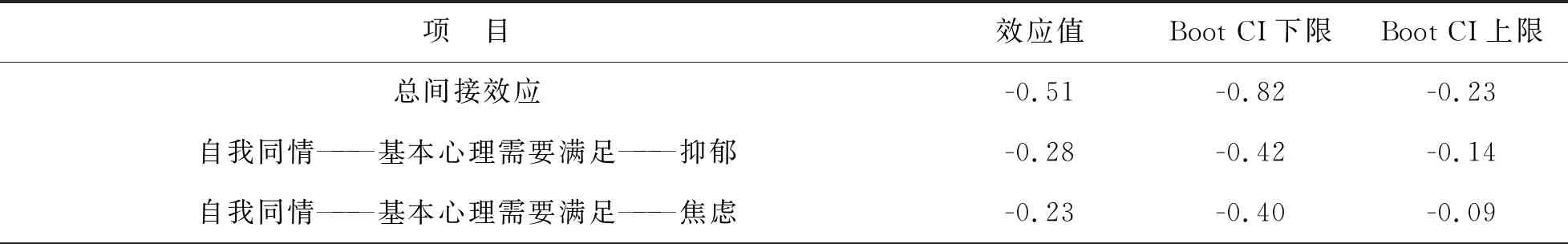

表2 间接效应统计表

2.4 基本心理需要满足的调节效应检验

在控制了性别之后,建立以自我同情为自变量,基本心理需要满足为调节变量,焦虑和抑郁为因变量的结构方程模型,见图2。其中,自我同情显著负向预测抑郁(β=-0.16,t=-2.49,P<0.05)和焦虑(β=-0.15,t=-2.28,P<0.05),基本心理需要满足显著负向预测抑郁(β=-0.39,t=-5.58,P<0.001)和焦虑(β=-0.33,t=-4.60,P<0.001);自我同情与基本心理需要满足的交互项对焦虑的直接效应不显著(β=0.08,t=1.78,P>0.05),但对抑郁的直接效应(β=0.13,t=2.82,P<0.01)显著。模型拟合良好:χ2/df=3.00,CFI=0.96,TLI=0.94,RMSEA=0.06,SRMR=0.05。

图2 调节效应模型图

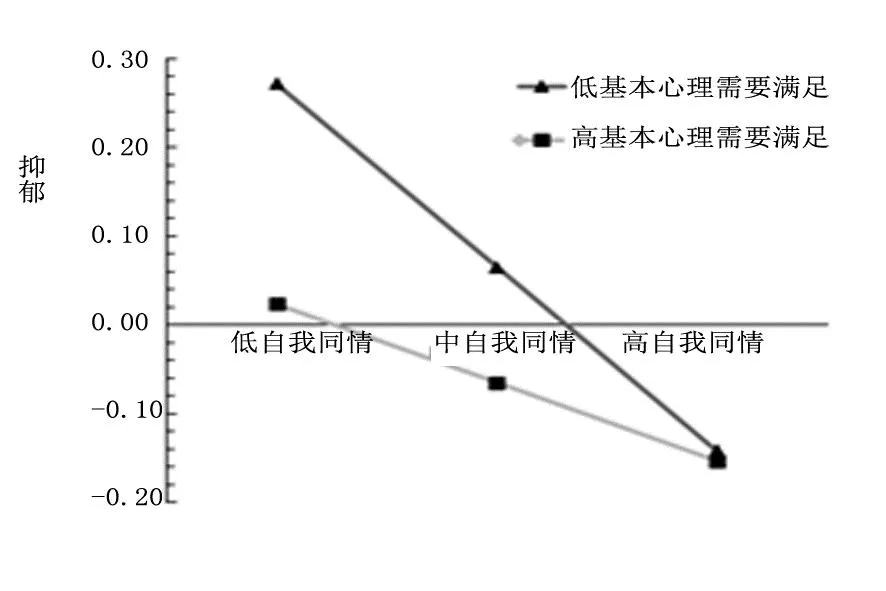

此外,为了详细说明基本心理需要满足的调节作用,采用简单斜率的方法来进一步检验基本心理需要满足在自我同情和抑郁之间的调节效应。在对所有变量进行标准化后,把基本心理需要满足的平均分加减一个标准差,将被试分为高基本心理需要满足组和低基本心理需要满足组。采用分组回归的方式考察自我同情与抑郁之间的关系,如图3所示:随着个体基本心理需要满足水平的升高,自我同情对抑郁的预测作用由β=-0.31,t=-5.76,P<0.001降低为β=-0.13,t=-2.36,P<0.05。

图3 基本心理需要满足在自我同情与抑郁之间的调节作用

3 讨 论

本研究采用纵向追踪设计,以大学生为研究对象,旨在考察自我同情对情绪问题的影响,并探讨基本心理需要满足在这一关系中的双重作用。一方面阐明了自我同情“怎样起作用”,即:自我同情通过基本心理需要满足进而影响大学生抑郁和焦虑情绪;另一方面分析了“何时作用更大”,即:自我同情影响大学生抑郁情绪的路径受到基本心理需要满足的调节,基本心理需要满足程度较高的个体,即使自我同情水平较低,其抑郁仍然可以维持在较低水平。该研究结果对于科学预防和干预大学生情绪问题具有重要的理论意义和实践价值。

3.1 自我同情对大学生情绪问题的影响

本研究的结果表明,自我同情可以显著负向预测抑郁和焦虑,这与以往研究一致。Wang等人的研究指出,自我同情作为一种积极且健康的自我态度,有助于大学生从抑郁和焦虑情绪中恢复,并提高心理健康水平和生活满意度[28]。此外,Steindl等人的研究发现,自我同情干预可以有效减少个体抑郁情绪,增加安全感[29]。

元分析研究显示,个体自身的力量,如:自我宽容、普遍人性和正念等自我同情的功能,能够帮助个体解决和克服情绪问题[30]。具体而言,自我同情有助于个体以富有同情心的态度接受自我和现实,减少自我批评,避免负面情绪在失败或逆境后持续放大,进而演变成抑郁和焦虑。自我同情中的自我宽容能够促进情绪的稳定[31],普遍人性能让个体认识到自己当下经历的压力、痛苦,是所有人都可能会面临的境况[32],正念可以帮助个体专注自身,不受外界刺激干扰,更好地接纳自我[33]。总的来说,个体的自我同情程度越高,越有利于其面对潜在的或者已经产生的抑郁、焦虑情绪[34]。这一结果与同情专注理论相符,即:心理上的积极影响对个体心理发展至关重要,通过自我同情训练,帮助个体专注当下,感受和发展内心的温暖和安全感,可以有效改善个体的情绪问题[35]。对大学生群体而言,当个体能够向自己提供更多的自我同情时,他们会更加宽容和理解自己,接受自身的不足和缺陷,从而最大限度地减少抑郁和焦虑情绪的发生。

3.2 基本心理需要满足的中介作用

本研究发现,基本心理需要满足在自我同情和抑郁、焦虑之间起中介作用,即:自我同情会通过基本心理需要满足,进一步改善个体的抑郁、焦虑情绪。这一发现与已有研究的论述相符。已有研究表明,自我同情有助于个体合理控制自身行为、正确处理与他人的关系,从而满足其基本心理需要[36]。而基本心理需要的满足,有助于个体改善人际关系、增加积极的自我评价,从而缓解抑郁情绪[37]。此外,Vandenkerckhove等人的研究显示,满足基本心理需要还可以改善个体的焦虑情绪,减少自我批评和依赖,增加幸福感和满足感[38]。这一结果亦与自我决定理论相符[39],该理论认为三大基本心理需要的满足对于个人的成长和福祉至关重要[9],而自我同情是自我接纳的重要表达,有助于个体基本心理需要的满足。研究显示自我同情中的自我宽容可以改善个体的人际交往水平,与他人保持良好关系;普遍人性使个体能够在面对困难或问题时保持较高水平的自主性;而正念,可以使个体保持自信,积极发展个人能力[17]。当个体的基本心理需要得到充分满足,其幸福感、自我控制和满意度会显著提升,从而减少焦虑和抑郁情绪[40]。Canggra的干预研究亦显示,在接受自我同情干预后,新西兰大一新生的基本心理需要满足程度提高,抑郁和焦虑情绪得分显著下降,个体会更加关注自身的学习和成长[41]。总之,自我同情可以促进基本心理需要的满足,当这些与生俱来的心理需要被满足时,个体就会朝向积极健康的方向发展,从而降低抑郁和焦虑水平。

3.3 基本心理需要满足的调节作用

本研究发现,自我同情影响大学生抑郁情绪的过程受到基本心理需要满足的调节,即:对于低基本心理需要满足的个体,自我同情对抑郁具有显著负性预测作用;对于高基本心理需要满足的个体,自我同情对抑郁的负性预测仍显著但相对较弱。根据自我决定理论,个体若能积极做出自主决策,不断学习发展技能,满足自主和能力需要;并与他人建立友好关系,满足关系需要;个体会在这个过程中获得安全感和满足感,从而改善抑郁情绪[39,42]。因此,即使个体的自我同情水平较低,此类个体的抑郁水平由于基本心理需要的保护作用,也会维持在较低水平[21]。研究结果亦符合基本心理需要满足双重作用模型,一方面,基本心理需要能否被满足部分取决于个体的自身态度因素(如:自我同情);另一方面,基本心理需要满足作为一种个体的内在心理状态,也调节着个体自身态度因素(如:自我同情)与情绪状态(如:抑郁)之间的关系[43]。本研究结果显示基本心理需要满足在自我同情与焦虑之间的调节作用不显著。可能的原因是焦虑作为一个复杂的情绪问题,受多种因素的影响,除了自我同情和基本心理需要满足之外,还可能存在其他个体差异和环境因素对焦虑的影响。而当前研究未能全面考虑到所有可能的影响因素,导致调节作用不显著。总之,本研究结果表明,自我同情、基本心理需要满足均是大学生抑郁情绪的保护性因素,对个体的整合、成长和发展至关重要[44]。

3.4 意义与局限

本研究考察了自我同情对大学生情绪问题(抑郁、焦虑)的影响及基本心理需要满足的“双重作用”。研究结果显示自我同情、基本心理需要满足在改善大学生情绪问题方面起到积极作用,为预防和干预大学生情绪问题提供了科学依据。然而,本研究也存在一些不足。首先,纵向数据的调查间隔时间较短且只进行了2个时间点的测量,未来的研究应收集更长期的纵向数据来验证这些关系。其次,本研究未区分积极自我同情和消极自我同情对大学生情绪问题的影响[45]。因此,未来的研究应区分这两种类型的自我同情,并深入探究其对大学生情绪问题的作用。