BIM技术在装配式建筑质量链体系的应用研究

邓秋菊

(三亚理工职业学院,海南 三亚 572022)

0 引言

为响应国家低碳排放政策,建筑行业积极推广装配式建筑。装配式建筑有别于传统建筑,在实施过程中,更加注重生产环节和装配环节。装配式建筑的质量管理,从传统的设计、施工两个重要过程转变为设计、生产、装配三个过程,构建质量链体系时,也分为设计链、生产运输链和装配链。虽然各质量链涉及的参与方不同,但关于质量控制的基本目标是一致的。

本文通过探讨BIM技术在建筑质量管理中的研究现状,提出BIM技术与质量链融合应用于质量管理,希望提升各参与方之间的信息交互,进而促进企业实现高效质量管理。

1 BIM 技术在建筑质量管理中的应用研究

建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)技术是Autodesk公司在2002年率先提出的一种数据化管理工具,主要用于工程设计、工程建造以及工程管理,可以为建筑生产的全生命周期提供完整的数据信息流,进而促进企业的项目管理。BIM技术已经在全球范围内得到业界的广泛认可,在提高生产效率、节约成本和缩短工期等方面发挥着重要作用。BIM技术在建筑项目质量管理领域中的应用,已经突破了传统2D,3D的建设模式,达到了5D施工管理的操作效果。基于BIM技术的应用发展背景,国内外专家学者们进行了不同角度的理论与实践研究。

1.1 国外研究现状

国外对BIM技术的应用较早,专家学者们早期研究方向主要体现在多维度的探索和新技术的融合方面。如在工程项目管理方面的研究中,Hamid[1]将BIM与3D激光扫描和RFID技术结合,实现施工数据的实时获取形成信息管理,同时将大量高精度BIM模型作为GIS中的数据信息来源,实现建筑分析与路线规划等。在多维度方面,Ding等[2]探讨了nD模型的框架,解释了从3D扩展到可计算nD模型的过程,对在实际施工作业现场如何使用nD模型进行了描述。

随着BIM技术在国外市场应用日渐成熟,学者们的研究逐渐转变为企业管理者如何高效使用BIM技术实现项目管理。Muhammad等[3]通过提炼前人研究,发现了33个衡量项目管理知识领域应用程度的因素和66个有助于提高项目经理应用项目管理知识领域能力的BIM特征。Zarghami[4]在借鉴前人研究的基础上,开发了系统动力学(SD)模型,对BIM技术相关风险因素进行识别和分类。Oraee等[5]通过建立模型,捕捉基于BIM技术影响施工团队有效协作的障碍,以促进团队成员尤其是与项目经理之间的有效沟通。Le等[6]使用结构化德尔菲技术识别建筑供应链管理的关键要点,评估了BIM系统与供应链实施的关联程度,探讨了BIM技术在供应链实施过程中的障碍和推动因素。

1.2 国内研究现状

针对BIM技术在建筑工程质量管理中的应用,国内部分学者进行了数据处理方面的研究,部分学者进行了工程质量管理中BIM技术的应用优化研究。赵庆华等[7]构建了“区块链+BIM”模型,搭建BIM数据协同平台,运用区块链技术为平台服务,以提高质量和安全管理水平。钱琨等[8]采用BIM5D结合AI、人工智能等互联网技术优化项目管理,利用BIM模型按照时间轴模拟施工流程,定期进行数据分析,形成质量问题库和质量问题整改情况分析报告。李政等[9]分析了BIM技术在装配式施工管理中的应用,提出质量管理存在的问题以及如何应用BIM技术改善管理、提高效率。陈斌[10]阐述了EPC模式下基于BIM技术的装配式建筑工程质量管理系统的构成,介绍了该系统在设计、采购以及施工阶段的应用策略。江浩杰[11]通过建立施工管理三维模型、设置BIM 技术的施工质量管理组织机构、基于BIM技术设计施工全过程质量控制方式,设计了一种全新的施工质量管理方法。

通过上述分析可知,BIM技术在质量管理中的应用非常广泛,但是应用偏向于技术层面关于数据信息的处理,缺乏对管理层面各参与方的有效组织,以质量链的理念结合BIM技术进行质量管理的研究及应用目前比较少。

2 BIM 技术在质量链中的应用

质量链是以实现产品质量提升为目标,用整体、系统、集成的方式进行产品全生命周期与全过程管理。质量链起源于制造业,随着发展应用的推进,被引申应用到建筑生产领域。装配式建筑的构配件生产具有工厂属性,在其质量管理中加以质量链的应用更为合理。张峻菘等[12]从链式管理的视角,提出装配式建筑质量链体系构建,为装配式建筑的质量管理提供新思路。

建筑项目通过设置合理的质量链,既可以确定质量管理全过程各参与方之间的管理衔接,又能体现分块质量链上各参与方关于质量管理的主次关系。由于质量管理贯穿项目管理的整个生命周期,所以企业需要确定各个阶段管理的核心主体,通过应用BIM技术建立全面全过程全员参与的“三全”质量管理体系。BIM技术在各阶段质量管理中的应用及质量链组成如图1所示。

图1 BIM 技术在各阶段质量管理的应用及质量链组成图

各参与单位在管理过程中,形成以设计方为核心的设计链、以生产方为核心的构件生产运输链以及以施工方为核心的装配链,三条质量链通过数据信息传递,形成完整的全过程质量管理信息流。

2.1 设计链

以设计方为核心的设计链,质量管理需实现符合安全可靠且科学的构想,通过设计方形成图纸成果。设计链的管理主要包括三个过程,分别为工程总体设计、结构设计、专业内容深化设计。质量管理方为实现专业设计和深化设计的协调统一,基于BIM技术平台采用Planbar采集信息、Revit建模、Naviswork碰撞分析软件进行质量管理。

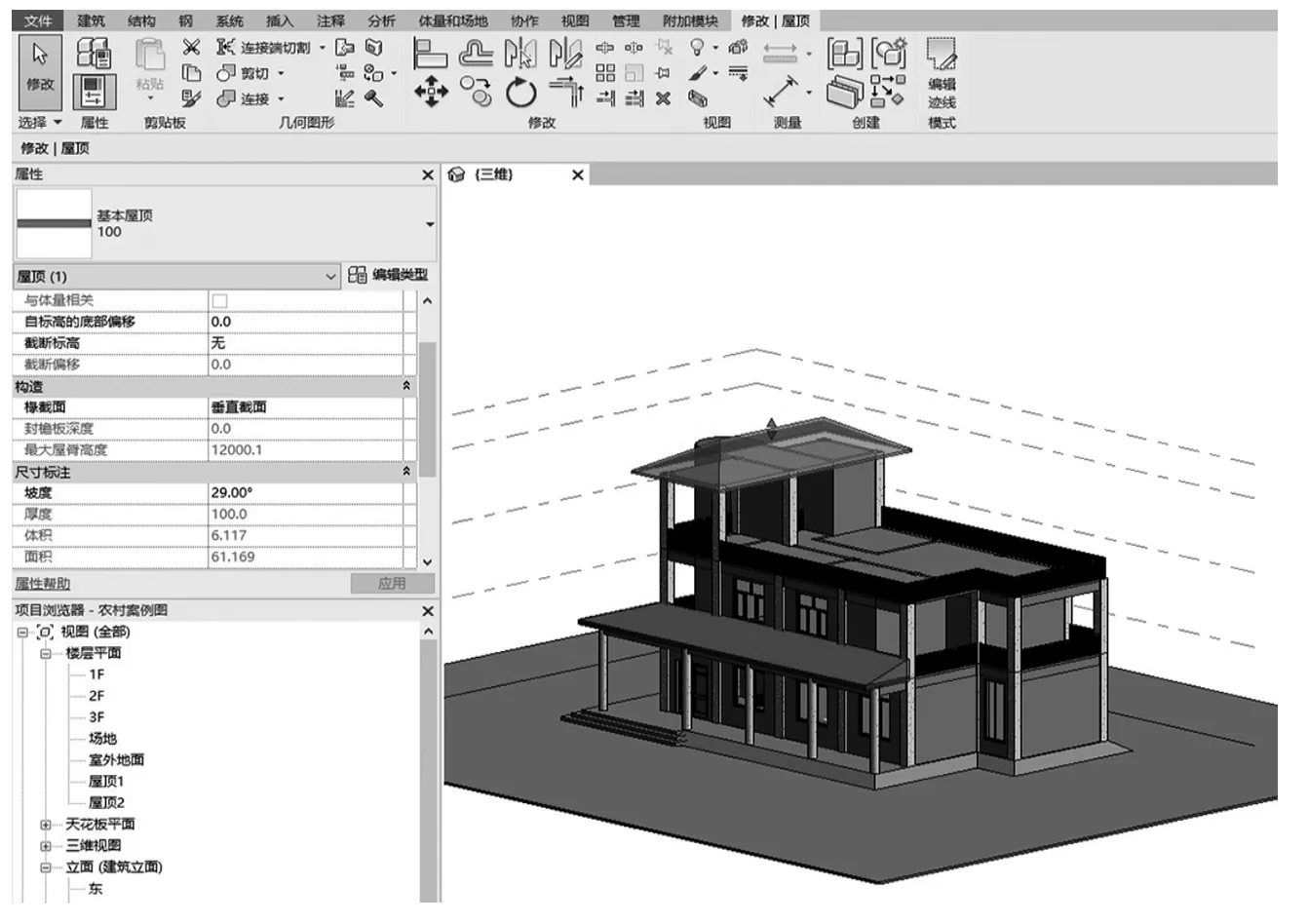

Planbar采集构件信息进行深化设计,为设备自动化生产和钢筋加工等提供数据,实现图纸与模型实时联动,保证信息一致。Revit建模如图2所示,可以实现设计理念的三维可视化,赋予建筑构件属性信息,并且通过模拟和分析为装配式构件生产提供直观的实物表现,如此可以避免出现概念模糊、数据不清的现象,使生产与设计达到高度吻合,降低质量问题出现的风险。Naviswork碰撞分析能找出梁柱墙之间的设计信息矛盾、门窗洞设计不合理之处,提醒设计方及时进行调整,同时对综合管线进行检测以消除冲突,避免在后续实施中出现质量问题。

图2 Revit三维模型图

2.2 生产运输链

以生产方为核心的生产运输链,质量管理重点主要考虑消除设计方与生产方存在的信息偏差,要求质量链上的质量管理方采用BIM技术实现及时沟通。生产方首先整合设计方提出的相关模型及数据,然后应用集成链接CAPP辅助程序与施工设备的可编辑器进行格式转换,将信息转化为生产加工过程中所需数据,在MES系统下基于BIM技术实现构件属性信息的共享,并传递应用到整个生产流程,使生产更加精确化、自动化和智能化。此外,生产方还可以通过BIM协同二维码、RFID射频识别等技术,进行生产排期和资源调度,追踪整条生产线的工作实情,加强生产管理,使生产更加高效,质量更加有保障。

为辅助运输有序高效进行,生产方提前规划构件类别码放与出厂顺序。运输方从BIM数据平台获取信息,如现场运输和排产计划进行运输安排,通过WebGIS技术实现运输线路规划,协助后续装配链质量管理方及时追踪构件位置,使整个生产与运输信息流畅通。

2.3 装配链

以施工方为核心的装配链,质量管理重点在于装配吊装方案的合理安排。吊装前,由施工工人在BIM信息平台上获取精确的构件属性信息,确定吊点和操作流程,结合Tekla Structures技术呈现的现场模拟形成具象化操作,施工方通过装配模拟确定施工作业区域,安排合理数量的现场工作人员与机械设备;吊装时,技术人员通过BIM 技术协同WebGIS和激光定点等实现精确化的吊装操作;吊装后,质量管理方通过BIM技术进行竣工验收的数据上传,为后续质量维护做好数据基础。

装配过程除了装配实施作业外,还包括大量的传统工艺,如模板支撑的搭建和构件节点处现浇部分的钢筋绑扎与混凝土浇筑等,也要结合BIM技术与质量链的应用,以满足现浇部分与装配部分的精确化数据对接,保证装配质量。

3 BIM 技术应用优化的企业对策分析

智能信息化时代,BIM技术赋予了建筑施工过程中关于质量先行的有力技术保障,需要企业在应用和管理上不断优化。对于装配式建筑的质量管理,企业如果在构件生产运输过程中忽略BIM技术的应用性,仅仅在设计链和装配链上使用,可能导致信息数据共享出现断层现象,不利于精准质量管理。因此,企业应用BIM技术进行质量管理的首要任务是确保全面全过程使用,同时还需合理设计质量链形成链条管理,以实现高效优质的质量管理。基于此,本文从组织策略、制度约束和技术操作等方面提出BIM技术应用优化的企业对策。

3.1 科学设定质量链

质量链的产生可以分为质量需求源、质量供应源以及核心企业[13]。装配式建筑中质量需求源可以划分为建设方、设计方和使用方,根据需求源设定需求质量链,可以精确了解项目意图和质量方向。质量供应源涉及装配式构件生产单位、工程实施单位以及原材料供应单位等,可围绕实现建筑实物质量设定供应质量链,从材料、构件到装配,全面体现实体建造中的质量管理。从核心企业分析,质量链又可由设计方、生产方、施工方组成,在全过程质量管理中重点抓设计质量、生产质量和施工质量。

质量链的设定在于对全局的把握,应以核心参与者为主体,扇形辐射质量链上的其他参与方,达到综合质量管理的目的。核心参与者应具备BIM技术操作与管理能力,确保实施过程中质量管理的信息交互,如对上一质量链进行数据收集,对下一质量链进行数据传递,对外形成协同对接、资源共享,从而实现建设项目的高质量管理。

3.2 实现BIM 技术应用的“三全”质量管理

项目参建单位应明确质量链管理方全面全过程全员参与的质量管理内容,建立“三全”质量管理体系。项目创建之初,建设方协同勘察设计方使用BIM技术建立沟通平台,实现设计优化积累原始数据。招投标阶段,建设方根据平台数据信息进行招标文件编写,施工方根据招标文件进行投标文件编写,文件重点体现BIM技术的应用,建设方应优先考虑BIM技术应用优秀的单位。装配构件生产过程,生产方在平台上获取设计数据进行构件生产,并与设计方形成良好的信息互通,确保生产构件的质量。在构件存储运输过程中,根据后续装配实施的组织安排,确定构件存放和运输的顺序,优化构件生产和运输的协同作用。装配实施过程中,施工方根据模拟场景进行现场操作,保证吊装顺利进行,在交付使用时形成全过程的数据储备,为质量管理提供良好的信息支撑。

3.3 建立完善的BIM 技术实施制度

建筑行业使用BIM技术进行项目管理可达到事半功倍的效果。为使BIM技术在行业发展中不断推进,企业需要建立完善的BIM技术实施制度,促使建筑实施单位积极应用BIM技术,实现BIM技术应用的良性发展。对于承包单位,建设方要求其必须使用BIM技术;承包单位根据招标信息,提供符合招标要求的基于BIM技术的质量管理方案,在实施过程中也必须按照方案开展工作。对于装配式建筑构件生产商,要求其建立数据平台,与勘察设计以及施工方形成交流,为后续构件供给提供数据信息流;生产商可利用吊点信息的二维码,为吊装提供准确的数据,以便施工操作。对于施工企业,要求其必须储备一定数量的BIM技术人才,如现场管理者和施工人员需要具备某等级的BIM技术证书;建设方审查该企业BIM技术应用的项目业绩,以鞭策其积极应用BIM技术。若进行项目评优,评优部门可要求参选单位提供全过程BIM技术使用的资料,以激励形式促进全员全过程BIM技术的应用。

3.4 合理配置质量链BIM 技术人员

BIM技术人才的构架体系,应与质量链的管理体系匹配。质量管理方在各个质量链环节确定至少一位专职负责BIM技术对接的技术人员,该人员需要同时具有专业知识和BIM技术操作能力;各环节操作人员对质量管理中数据信息形成无缝对接,可以做到及时沟通实现全过程质量管理。企业重点对装配式构件生产和现场组装进行质量管理,对质量链各环节的专职BIM技术人员进行能力提升培训,加强操作人员的信息技术操作培训,做好技术保障工作;在管理岗的设置上增加BIM 技术能力的条件,激励本单位管理人员考取BIM技术相关证书,充实单位的BIM应用资质;考核方面体现BIM技术的重要性,如考取证书可提高工资收入或优先评优评奖等。

4 结论

为促进企业应用BIM技术实现装配式建筑全过程质量管理,本文从技术使用层面,探讨了将BIM技术与质量链结合应用于装配式建筑质量管理,提出设置设计链、生产运输链和装配链并确定各质量链上的核心主体,利用BIM技术为项目各参与方提供精准的数据信息,从而形成高效质量管理;从管理措施层面,围绕组织管理、制度约束和人才配置等提出企业推广应用BIM技术的实施策略。企业要顺应时代发展要求,使用BIM技术不断加强建筑项目质量管理水平。