案例解析式微生物学教学改革的课程思政设计与探索

何庆元 李正鹏 史钧 闯绍闯 董红香 王传林

摘要 为了更好地实现微生物学的思政教学目标,在既定的学时基础上,达到不减少专业知识点,同时完成立德树人、爱国、敬业教育目的,进行了微生物学的教学模式改革。通过各章节中引入经典案例,展开相关微生物学知识,从实例中挖掘思政元素,将思政教育有机融入微生物学的教学内容中。通过现代化的教学方法,增强师生的互动,开拓学生的思维,激发学生爱国主义和科学学习的热情,并促进学生形成正确人生观、价值观。

关键词 课程思政;微生物学;案例解析;教学改革

中图分类号 S-01 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2024)01-0277-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.01.062

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Design and Exploration of Curriculum Ideologicy and Politics Using Case Analysis Teaching Reform of Microbiology

HE Qing-yuan, LI Zheng-peng, SHI Jun et al

(Anhui Science and Technology University, Fengyang,Anhui 233100)

Abstract In order to better achieve the ideological and political teaching objectives of Microbiology, and on the basis of the established class hours, to achieve the goal of not reducing professional knowledge points, while also achieving moral education, patriotism, and professional dedication education, a reform of the teaching mode of microbiology has been carried out.This paper introduces the author’s team through the reform of microbiology teaching mode, the introduction of classic cases in each chapter, the development of relevant microbiology knowledge, the digging of ideological and political elements from examples, and the organic integration of ideological and political education into microbiology teaching content.Students’ thinking is developed, patriotism and scientific learning enthusiasm are stimulated, and correct life and values are established through modern teaching methods and enhancing the interaction between teachers and students.

Key words Curriculum ideology and politics;Microbiology;Case analysis;Teaching reform

基金项目 安徽省2021高等学校质量工程项目(20215469);安徽科技学院教学质量工程项目(X2021064)。

作者简介 何庆元(1978—),男,安徽宿松人,教授,博士,从事微生物与豆科植物相互作用研究。

收稿日期 2023-01-27

课程思政要求高校以立德树人为根本目标任务,将思想道德教育融入文化知识、社会实践教育各环节,达到全員、全程和全方位(三全)育人的效果,形成教书育人、提高站位、以知促行的长效机制。但课程思政并不是增加一门课,或者孤立的增加授课内容,而是要思政元素融入专业教育中,在不增加课时的情况下,做到不减少专业知识传授,并激发学生的爱国、奉献精神,树立正确的人生观、价值观[1-2]。然而,与人文课程不同,自然科学类课程思政教育短板在于其知识体系较为独立,其逻辑性主要通过事物发展规律和机制作为贯穿课程的主线,以掌握相关科学理论和实践动手能力作为课程目标,在教学过程中往往忽略了相关思政元素[3]。但实际上自然科学并不缺乏相关知识点,合理挖掘,精巧设计,在提高思想素质的同时,还能加深学生对知识的理解和掌握。

微生物学是一门既古老又现代的科学,是以微生物的五大生物学规律为主线,对微生物学的基础知识、基本理论、基本方法等内容进行有机整合,形成厚基础、重素质、强实践的课程结构体系[4-5]。课程内容包括微生物的形态结构、生理生化、生长代谢、生态分布、遗传和变异、传染免疫等[6]。纵观微生物学的启蒙、初创、发展到分子生物学融入微生物学的整个发展和研究史,各章节中都存在可以挖掘的思政知识点,可以通过教学改革,以案例式展开知识点传授,将其有机融入微生物学教学中。微生物学是安徽科技学院的生物技术、生物科学、生物工程,农学院的农学、植物保护、种子和园艺等专业的专业必修课,对培养学生的思想政治觉悟和专业知识具有重要地位。该研究从教学改革的角度,以思政案例展开各章节内容来探讨微生物学课程思政设计,以期为同类型课程教学提供参考。

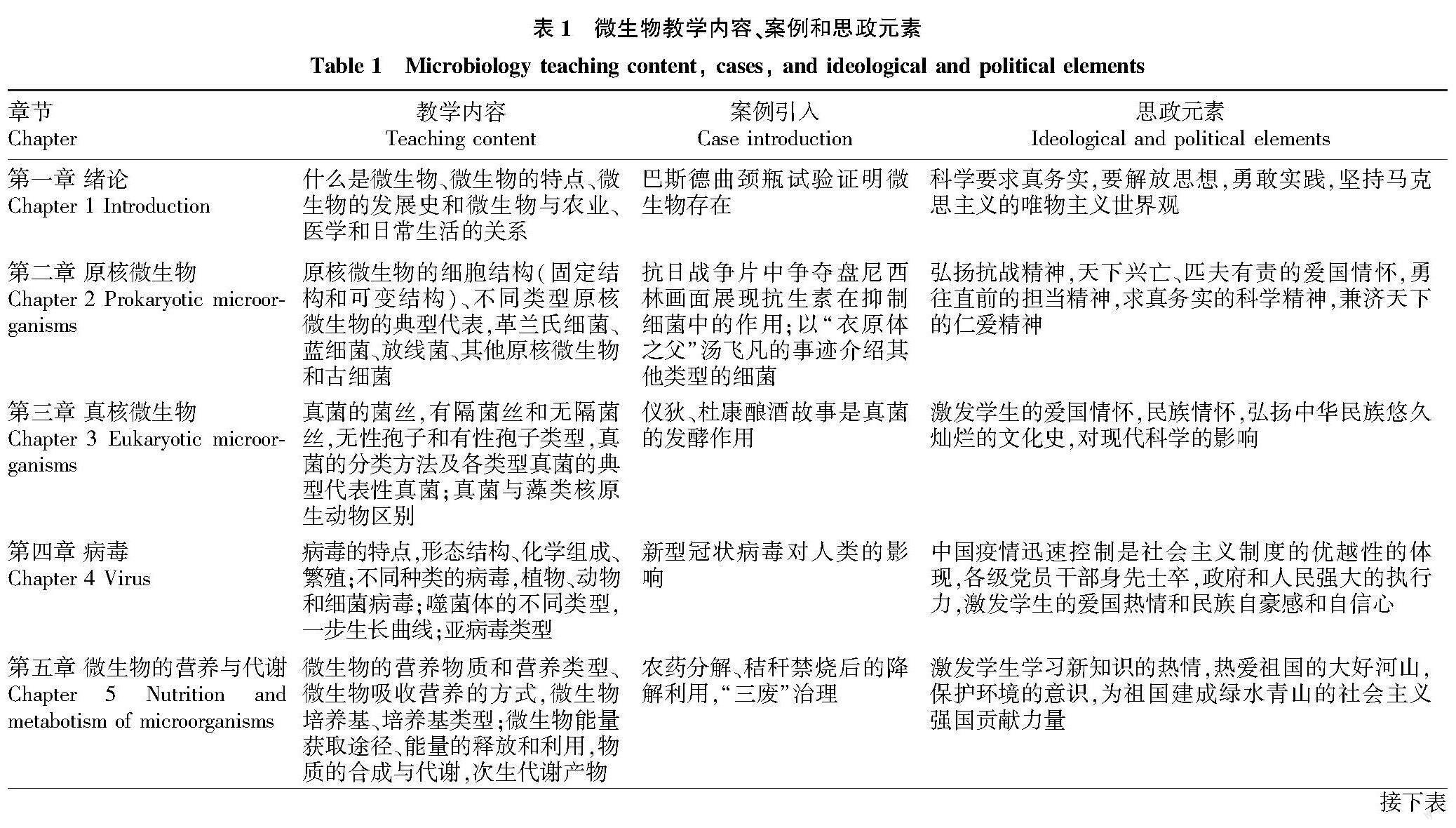

1 微生物学案例教学的课程思政案例设计

通过挖掘各章节中的思政元素,在各个知识点设计案例,加强思想政治教育,以表1为例,在微生物学教学中镶嵌案例,以此进行教学改革,同时加强思政教育。如在第一章绪论中以巴斯德和科赫奠定微生物学基础为案例,提出问题,“为什么一直以来人类认识不到微生物的存在?”因为微生物的基本特点是个体小,直到巴斯德用曲颈瓶试验证明了微生物的存在,从而引出微生物的5大基本特点(个体小、结构简单,吸收多、转化快,生长旺、繁殖快,适应强、易变异,分布广、种类多)。同时讲授微生物學的发展史,完成教学目标。在此进行思政教育,科学要求真务实,要解放思想,勇敢实践,坚持马克思主义的唯物主义世界观。

第二章原核微生物中,展现抗日战争中争夺盘尼西林画面,引入青霉素抑制细菌细胞壁的合成,从而进一步讲授细菌的典型细胞结构,其细胞壁与真核生物构成上的差异,并进一步讲解细胞的结构,固定结构(细胞壁、细胞膜、细胞质和核区)、革兰氏阳性和阴性菌细胞壁的区别,可变结构(糖被、芽孢、孢囊、鞭毛、菌毛)。以汤飞凡的事迹引入衣原体、支原体核立克次氏体,以及其与真细菌的区别。在此进行思政教育,弘扬抗战精神,天下兴亡、匹夫有责的忠贞不渝爱国情怀,勇往直前的担当精神,求真务实的科学精神和兼济天下的仁爱精神。

第三章真核微生物中,以仪狄、杜康酿酒故事是真菌的发酵作用,进而讲授相关真菌的特征、特殊的酵母菌,介绍其无隔菌丝和有隔菌丝、无性孢子和有性孢子及繁殖方式、不同类型的真菌和相关的代表性类型。利用民族文化,激发学生的爱国情怀,民族情怀,弘扬中华民族悠久灿烂的文化史,强调中华文明对现代科学的影响。

第四章病毒中,以新型冠状病毒为例,展示其分子结构,展开讲授病毒的结构、病毒的化学组成、病毒侵入宿主的机制及其繁殖的策略、不同类型的病毒及其代表性病毒、细菌病毒噬菌体的繁殖方式以及亚病毒类型。通过对新型冠状病毒的防控的速度和能力,充分体现了中国社会主义制度的优越性,政府和人民强大的执行力,各级党员干部身先士卒。激发学生的爱国主义热情、民族自豪感和自信心。

第五章微生物的营养与代谢中,以农药分解、秸秆禁烧后的降解利用,“三废”治理为例,进一步讲授微生物能够利用这些物质作为食物,引出微生物需要的营养物质,如何利用营养物质,微生物的营养类型,微生物培养基、培养基类型;微生物能量获取途径、能量的释放和利用,物质的合成与代谢,次生代谢产物。微生物具有丰富的营养类型,可以利用不同种类的物质。“三废”、秸秆等的快速降解利用,需要寻找更好的微生物进行高效利用,激发学生学习新知识的热情,为建设绿水青山的社会主义强国贡献力量,建立良好的环保主义意识。

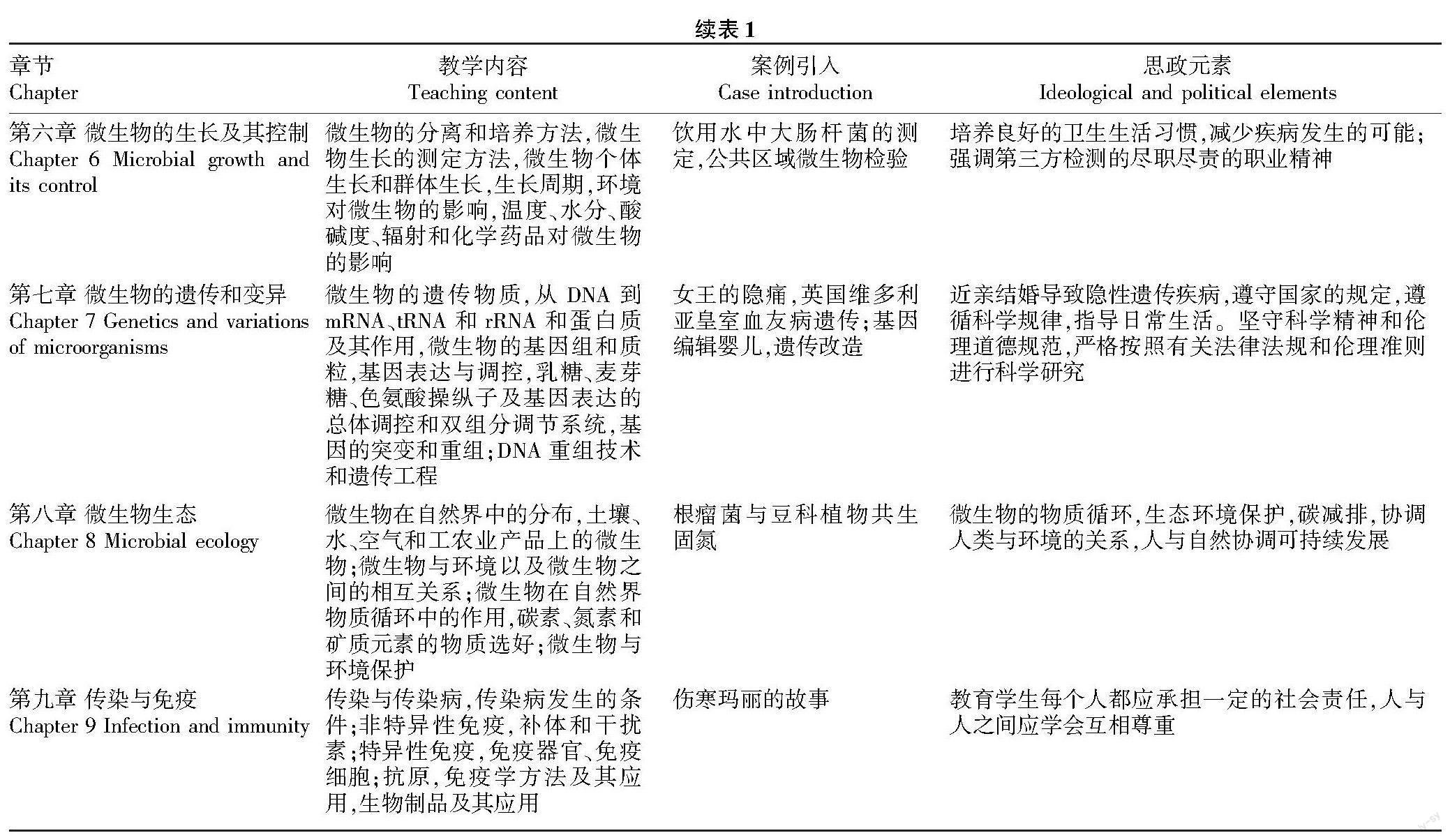

第六章微生物的生长及其控制中,以饮用水中大肠杆菌的测定、公共区域微生物检验为例,引出微生物分离培养的方法、生长的测定方法以及个体生长和群体生长,生长周期,环境对微生物的影响,温度、水分、酸碱度、辐射和化学药品对微生物的影响。指出不同的环境条件所产生的微生物种类和数量不一样,所以个人要培养良好的卫生生活习惯,减少疾病发生的可能;强调第三方检测的尽职尽责的职业精神。

第七章微生物遗传和变异,通过英国女王的隐痛,引入遗传规律,遗传物质,基因,染色体以及从DNA到mRNA、tRNA和rRNA和蛋白质,基因的表达调控。基因的重组,微生物的遗传物质交换,染色体外的基因流,质粒;现代的DNA和RNA的遗传工程,从转基因到基因编辑,以及广泛的应用,基因疫苗等。遵守国家有关规定,既是遵循科学规律,也是对人类负责,在科学研究中坚守科学精神和伦理道德规范,严格按照有关法律法规和伦理准则进行。

第八章微生物生态,以农业生产中氮素循环,根瘤菌与豆科植物共生固氮为例,讲授微生物在物质循环中的作用,不同微生物的分布、微生物与环境和生物之间的关系,微生物的碳素、氮素和矿质元素的循环。工业革命以前,长期的生存循环都是依赖微生物的内部循环,工业革命以后,氮肥的施用,导致了环境的污染,有必要加大豆科植物的种植面积,减少化肥的使用,减少碳排放,达到保护环境,人与自然协调可持续发展。

第九章传染与免疫,以伤寒玛丽的故事引入微生物导致疾病的条件,病毒毒力、病毒量和宿主。讲授宿主免疫机制,非特异性免疫(补体和干扰素)和特异性免疫(免疫器官、免疫细胞),抗原和抗体,免疫学的应用,疫苗和其他生物制品。教育学生在学习的同时要锻炼好身体,提高免疫力,每个人都应承担一定的社会责任,人与人之间应学会互相尊重,自由是相对的,遵守国家相关抗疫规定,是为了保护更多的人免受感染,严格要求自己。

2 课程思政课方法改进探讨

随着现代教学改革的需要,专业课课时有限,但微生物学包括的内容较多,教学进度本身就比较快,思政教育的介入可能在一定程度上影响教学进度。为解决好这一矛盾,要特别强调思政的“融入”性,要将思政要点与知识点融为一体。同时,依托现代化的教学手段,将慕课、翻转课堂、微课等学习方式有针对性地引入课程体系。在上课前,通过“学习通”提前发布相关案例,在案例中设置2种不同的思维和结果,让学生展开讨论,通过正反方之间的辩论或者完成讨论题启发学生进入知识点学习。如第一章绪论中,可以设置为“以巴斯德发现微生物为例,阐述科学是求真务实,大胆创新还是以系统学习、按部就班更重要”,引导学生积极主动的学习相关微生物知识,同时树立正确的人生观、价值观等。如第二章中可以设置“以青霉素的使用为例,人类平均寿命的延长更多得益于新药的研发还是生活水平的提高”[7],引导学生认识微生物的结构,学习科学的重要性,同时看待事物要一分为二,勇于担当的爱国主义精神。其他章节也都可以按这种方法来设置相关科学问题和思政紧密结合,使学生既学习了专业知识,也达到思政教育的目的。

3 微生物思政效果分析

笔者教学团队在微生物学的教学中,通过融入实例,启发学生积极进行微生物相关的创新试验和研究,同时提前让学生了解案例,通过正反辩论的方式增强了学生的兴趣,课堂教学进度未受到思政的影响,同时在课堂讲授中因为有相关实例,学生能够更好地明白相关微生物学知识。对学生的问卷调查表明,通过案例式的思政教育,得到了92%的學生赞同微生物学中的案例,并认为这样的讨论和思政问题能够开拓同学的思维,激发爱国主义和科学学习的热情,并有助于培养其正确人生观、价值观,对其自身具有更好的帮助,对职业规划也有一定的帮助。因此,认为案例式的思政教育设计,能够激发、传播和培养学生的正能量,为培养适应创造、创新型国家建设需要、特别是培养适应产业发展需求的高素质创新应用型高级专门人才奠定基础[8]。

4 小结

通过微生物学课程组教师的共同努力,案例式的思政设计改革整体效果良好,提高了学生学习微生物的兴趣,增强了参与度,在学习理论知识的同时,也能将理论联系实际生活,同时提高了应用微生物解决实际问题的能力,培养了学生求真务实的科学精神,激发了学生的学习兴趣和爱国主义情怀,树立了正确人生观和价值观[9]。但大学课堂教学是一个动态变化过程,教师和学生是一个相互交流、共同学习的共同体,教师应通过不断的学习和探索,最大可能地激发学生的兴趣爱好和探索学习的精神,开发学生的学习潜能,培养出思想政治素质过硬的专业性人才[10]。

参考文献

[1]

高德毅,宗爱东.从思政课程到课程思政:从战略高度构建高校思想政治教育课程体系[J].中国高等教育,2017(1):43-46.

[2]柳叶,胡佳杰,张胜威.自然科学课程思政的教学探索:以微生物学为例[J].微生物学通报,2020,47(4):1168-1177.

[3]郭润芳,裴家伟,林杨.高校专业基础课程“微生物学”思政案例设计[J].微生物学通报,2021,48(5):1810?1814.

[4]李娜,郭春秋,杨品红,等.“双一流”背景下地方应用型本科高校微生物学课程教学改革探索[J].黑龙江畜牧兽医,2021(14):140-143.

[5]杨金水,袁红莉,李宝珍.“双一流”建设背景下农业微生物学课程教学改革的探索[J].微生物学通报,2020,47(2):641-648.

[6]周德庆.微生物学教程[M].4版.北京:高等教育出版社,2020:4.

[7]李斌,黄雪芳,邱慧,等.“三全育人”视域下的植物检疫学课程思政教学改革探究[J].安徽农业科学,2023,51(15):264-268,272.

[8]张更,黄思杰,王媛花,等.“课程思政”背景下无土栽培学课程教学改革探索[J].安徽农业科学,2023,51(12):269-271.

[9]陈胜男,张海涵,黄廷林,等.“环境工程微生物学”课程的教学改革探索与实践[J].微生物学通报,2021, 48(12):4963-4971.

[10]孙蕾蕾,李明波,赵玉平,等.基于课程思政、协同教学和分层教学的高校微生物学课程教学改革[J].教育观察,2021,10(44):86-88.