传统村落街巷空间游客路径选择与决策行为研究

李 早,蔡 静,吴文涛,孙 霞

(1.安徽建筑大学 建筑与规划学院,安徽 合肥 230601;2.合肥工业大学 建筑与艺术学院,安徽 合肥 230601)

传统村落拥有天然形成的街巷空间结构,承载了地域文脉的珍贵基因,具有重要的历史和文化价值。在此环境下,利用人文景观资源进行旅游开发具有天然优势[1]。

有众多学者曾对传统徽州村落街巷空间的形态和特征展开研究:罗连杰等[2]分析传统村落街巷空间界面构成、空间尺度等,揭示了古村落街巷空间的内在形态特征;陈碧娇等[3]利用空间句法理论和大数据技术,深入分析宏村街巷空间;段进针[4]对西递和宏村的村落空间形态演变展开研究;张晓冬[5]针对西递这个独特案例,试图研究影响村落空间形态发展的因素及背后的原因。在传统村落遗产保护的背景之下,村落旅游的兴起和对景区规划的关注促进了对村落空间感知研究的增加[6]。王天成等[7]以“流观”的空间感知方式为手段,以呈坎村的街巷空间为研究对象,探析其空间形态的丰富性,为营造趣味性的路径空间提供了参考;也有学者针对街巷空间与行为关联性展开研究,叶茂盛等[8]从空间与行为关联视角出发,通过GPS 行动实验调查徽州街巷中村民与游客的行动和停驻情况,探讨空间因素和组织模式对居游停驻的影响机制。

既往研究多关于村落空间形态的演变和发展,部分学者关注村落空间与游客行为的关系,但针对村落中游览决策的研究文献甚少。由于景区开发者重盈利,易忽视景区内部的活动组织和游览引导,导致游客在游览过程中容易感到迷茫,不清楚方位甚至不知道游览路线[9]。从路径决策视角研究街巷空间,有助于缓解游览时的决策困难,进而提高游览效率,丰富游览体验。因此,本文运用多种方法来研究游览过程中游客的路径选择规律和决策行为特征。

1 研究区域与研究方法

1.1 研究区域

本研究以西递街巷空间为对象。西递作为旅游开发较早的徽州典型传统村落,地少人多,空间格局较为完好。其发展受到多方因素的影响,也带来道路的曲折变化,街巷空间也因此会产生空间收放、宽窄骤变等富有动态感的变化。经过时间的推移,西递逐渐形成了一种不规则、具有地域特色且等级明确的路网结构(图1)。宽窄不一、变化莫测的街道和巷道穿插在整个村子中,横贯东西的大路街、前溪街和后溪街组成了村落的主要街巷,再搭配上与其垂直的横路街和相互贯通的巷道,就形成了西递的总体街巷网络[10]。

图1 西递街巷网络结构Fig.1 Street network structure of Xidi village

1.2 研究方法

(1)空间句法:空间句法理论是由比尔· 希利提出的一种研究空间组织与人所处的环境之间关系的方法。它可以对建筑空间、城市空间、传统聚落、景观要素等人居环境进行量化,并将空间视为独立单元,以可视化的方式描述和评价空间形态[11]。

(2)GPS 轨迹追踪:全球卫星导航系统(GNSS)作为第二代卫星导航系统,已经广泛应用于各行各业[12]。使用GNSS 采集器可以获得精准的户外定位数据、实时查看位置和轨迹。采集到的原始数据主要为kml 格式,需要使用GIS OFFICE 软件将其转换为csv 格式,并在Excel 中转换坐标后导入Arcgis Map 进行核密度分析。同样地,导入AutoCad 中的原始数据轨迹线可以进行纠偏,以便使被试者游览过程中的速度和轨迹可视化。

(3)行为观察:人类行为是社会科学领域中的一个重要研究课题。通过对人类行为的观察和记录,可以了解人群的分布状况、活动内容和集散程度等指标。同时,通过对空间场所的对照分析,可以进一步把握某一特定场所空间人的行为与空间场所的关联性[13]。

2 句法视角下的街巷空间分析

通过Depthmap 软件分析西递村的整合度,发现街巷网络的可达性从中心向外逐渐变弱,整体形状呈梯形。全局整合度在0.399 ~ 0.868 之间,平均值为0.598。局部整合度在空间半径为3 时平均值达到1.20,其中整合度最高的区域由大路街、直路街和前溪街所围合,原因在于此区域的街道宽度适宜,形态规整。村子的中心地带是追慕堂和敬爱堂这两栋历史建筑所在区域,直路街连接了大路街和前溪街,游客最容易到达。村落外围和部分尽端式道路在整合度图中主要呈蓝色,说明这些街巷的可达性低,游客在街巷游览时可能会面临决策困难。前溪街的中间段的局部整合度最高,因为它连接了直路街和大路街,因此在局部空间考虑中,前溪街的中间一段与周围相邻空间的连接度较高(表1)。

表1 西递街巷网络整合度分析Tab.1 Analysis of integration degree of street network of Xidi Village

从可理解度看,西递可理解度较低,呈现出线性分布,自村口到村落中心可理解度逐渐增高。从数据来看,西递整体的可理解度为0.39,根据既往研究,R2数值在 0 ~ 0.5 之间说明系统可理解度差,在0.5 ~ 0.7 之间表明系统可理解性较好,在0.7 ~1.0 之间表示系统可理解度极强,绝对数值显示西递的可理解度较低[14]。

综上所述,整个村子可理解度基本较低,对于不熟悉西递环境的游客来说,在村落中游览时,很难将自己所处的空间与整体空间关联起来,从而容易产生决策困难现象。

3 实验设计

3.1 实验目的

通过进行游览决策实验,归纳分析游客路径选择模式,再结合决策行为的数据了解街巷交口空间对决策过程的引导机制,从而分析游客游览偏好和决策行为特征,以期在加强空间引导性的基础上完善游览体验,提升游览效果。

3.2 实验设计与流程

实验任务点的选取考虑到两个方面:一方面,研究希望从可达性低的村落边缘区域逐渐过渡到可达性高的中心区域,这种过渡和变化的路径搜索过程会带来丰富多样的行为和心理感受;另一方面,尽可能地提高路径覆盖面积,两个任务重合的面积越少,游客在实验中就越有可能经过多个种类的巷道和交口,从而为全面了解村落街巷空间与决策行为的关系做铺垫。基于以上分析,为实验任务设置为两个阶段,第一阶段路线为村口至敬爱堂,第二阶段路线为昆仑旅社至西递镇卫生院。

3.3 实验对象

研究按照男女均衡原则在西递村口附近寻找被试者,说明实验目的和实验步骤,并承诺相关数据仅用于研究。在保证被试者为初次到访的前提下,确定其同意参加试验和数据公开。参考既往研究选择实验对象:日本学者三浦金作选取14 名学生,了解人在路径搜索时的行为与轨迹特征[15];日色真帆等选取20 名实验对象在东京展开路径探索实验[16];渡边昭彦等在两所医院各选取10 名实验对象,研究路径搜索过程中的轨迹和视线特征[17]。

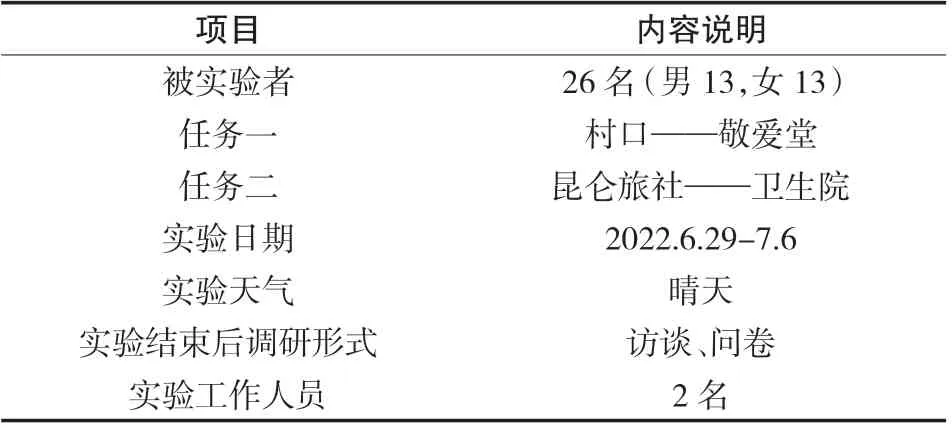

因此,本研究选取初次到访西递村的游客26名(男性和女性各13 名)分别完成两组实验(2022年6 月29 日至7 月6 日)。在所有被试者中,10人拥有本科学历,16 人拥有硕士学历,其中建筑学相关专业8 人,非相关专业18 人(表2)。

表2 实验概要Tab.2 Experimental summary

3.4 实验步骤

实验一共分为三个步骤:被试先从西递村口开始寻找敬爱堂,完成任务后再由实验人员带领,沿着村落外围绕至第二个任务起点昆仑旅社,随后游客继续前往第二个任务目的地西递镇卫生院,实验完成后,填写关于游览过程的问卷。在实验开始之前,被试会获知实验要求:为了更加真实地体现游览状态,实验未规定或预设路线,同时在游览过程中不得寻求帮助或使用导航,只能依靠村落现有的条件独立完成任务。此外,鼓励被实验者在实验过程中尽可能多地说出心理感受用于采集语音,从而佐证决策行为发生的原因。

为了记录游览轨迹,本次实验过程中被实验者全程佩戴GNSS 记录仪,在SBAS 模式下进行线采集,每3 s 采集一次轨迹点,实验人员跟随被实验者,保持2 m 距离进行全程录像,用于观察决策行为。

4 游览路径选择结果分析

4.1 游览路径选择规律

游客因个体差异形成了多样的游览轨迹,现将两个任务的轨迹以经过的主要街巷为标准进行分类整理:任务一形成了4 种路径选择模式,A1、B1、C1、D1 的主要差异在于是否选择大路街、横路街以及是否从大路街转向其他巷道;任务二也分为4 种路径选择模式,A2、B2、C2、D2 的差异在于是否从后溪街快速转入前溪街。这些路径模式按照平面形态的规整度和转折次数的高低又可以分为距离路径和迂回路径:以A1、B1 和A2、C2 为代表的距离路径转折次数较少,形态较为规整简单;以C1、D1 和B2、D2 为代表的迂回路径转折次数更多,路径形态更复杂(表3)。

表3 游客路径选择模式Tab.3 Tourist route selection mode

统计每种路径模型的选择人数可以发现:任务一中80%的被试选择了以大路街和横路街为代表的距离路径,而任务二选择迂回路径的人略高于选择距离路径的人,有比例较高的游客徘徊于前溪街与后溪街之间的生活片区。通过与游客交谈发现:任务一所覆盖的街巷有较大范围繁华商业,街巷比例适宜,因此更多人选择了距离路径;而任务二所处的生活气息浓厚、少有游客出没的后溪街不似大路街具有引导性,反而带来一定迷惑性,误入生活区后巷道夸张的高宽比、相似的建筑风貌更是成为游览决策中的障碍因素。这种路径选择规律与环境行为学和环境心理学中的空间知觉、认知等理论相符合。游客在选择路径时受到周围环境的影响,通过认知来获取空间信息,然后进行判断和选择。如果周围环境具有较强引导,游客更容易选择距离路径。反之,如果周围环境相对复杂、模糊,旅客更容易选择迂回路径,以寻找更为合适的道路。

4.2 游览绩效量化

对比不同路径模式的平均轨迹距离、平均速度等指标发现:游客选择迂回路径时,总平均轨迹距离明显高于距离路径,游览速度相对较慢。距离路径的游览距离明显偏短,速度也更快。结合访谈可知:当空间引导性较强、建筑风貌较为相似时,游客更加倾向选择距离路径,加快游览速度;而部分选择迂回路径的游客表示自己更加注重游览体验和景点欣赏,因此会放缓游览速度。

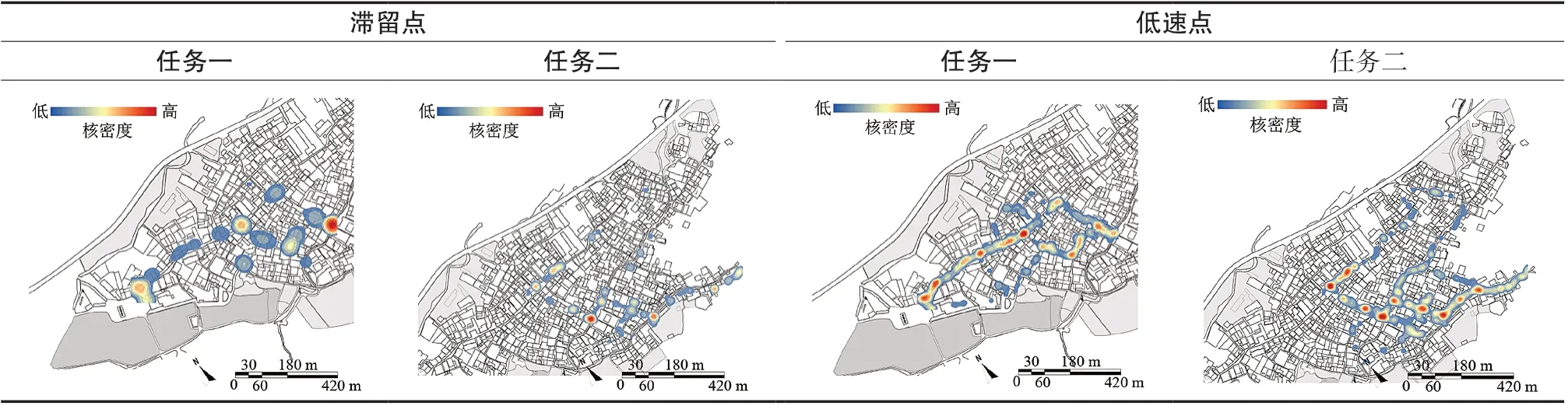

4.3 速度点分布差异

游客在游览过程中因为多种因素的影响会呈现出不同的速度,速度的快慢在一定程度上能够反映出游览过程中的细节,也暗示着不同种类空间对游客决策的阻碍或引导程度。研究按照滞留(0 ~0.4 m/s)、低速(0.4 ~ 0.8 m/s)、中速(0.8 ~ 1.2 m/s)和高速(大于1.2 m/s)这几个区间将速度点进行划分后可以发现速度分布规律[18]。

如图所示,滞留点较为分散,基本无连续性,有少数街巷交口处核密度较高;低速点的分布相较于滞留点来说,由较为单一的散点状变得更具有连续性,但点状聚集仍然明显,同样在一些街巷交口空间密度较高;再从中速点和高速点的分布来看,中速点的形态开始展示出一定的连续性,已经形成轨迹线的基本轮廓,主要聚集在一些巷道和街巷交口处;高速点主要聚集在以大路街为主的街巷处(表4)。

表4 游客游览速度筛分Tab.4 Screening of tourist speed

由于本研究主要关注游客在游览过程中发生决策困难的情况,而低速和滞留点则代表了游览决策状态,因此下文针对决策行为的研究区域将聚焦在街巷交口。

4.4 交口穿行频次特征

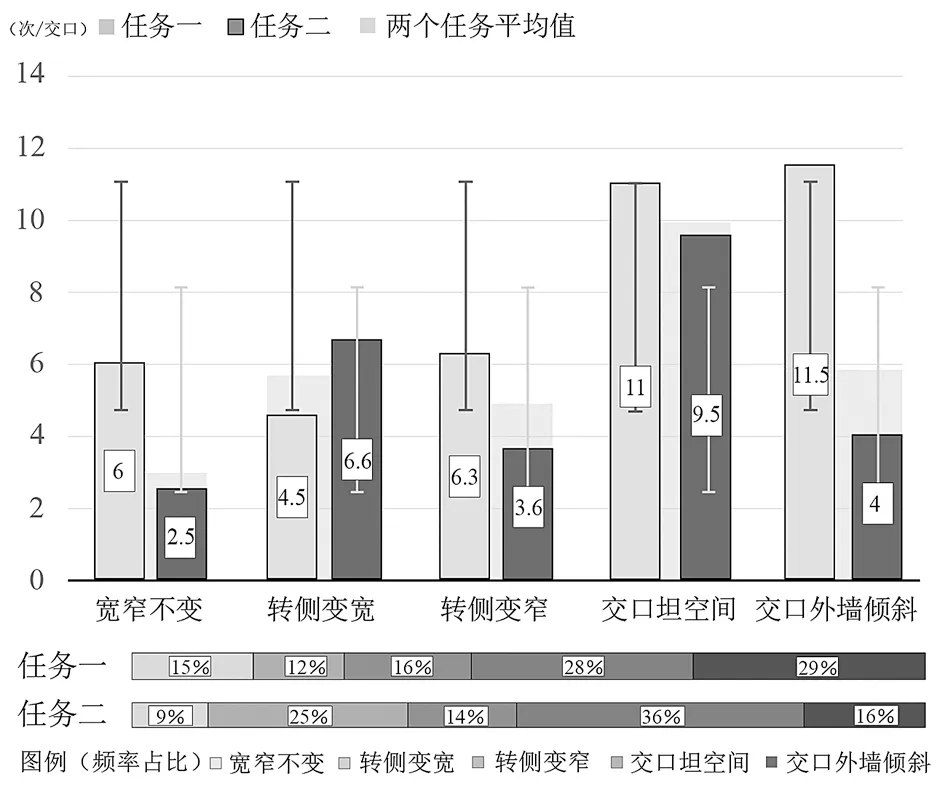

交口空间的穿行频次一定程度上可以反映出游览过程中交口形态差异对游客的吸引程度。梳理西递交口空间类型,可分为宽窄不变、转侧变宽、转侧变窄、交口坦空间和外墙倾斜五种(图2)。同时对被实验者游览轨迹所经过的交口空间进行编号(编号标准主要依据交口所处的街巷名称),例如XQ 代表西递前溪街上的交口,XZ 代表西递直街上的交口,XT 代表西递其他巷道上的交口。

图2 街巷空间交口分类Fig.2 Classification of spatial intersection of streets and lanes

通过对游览轨迹所经过的交口分别进行归类并统计穿行频次发现:任务一外墙倾斜的交口穿行频率最高,交口坦空间的平均穿行频率紧随其后,宽窄不变和转侧变宽的平均穿行次数基本持平,转侧变窄交口穿行频率最低。任务二交口坦空间的平均穿行次数最多,其次是转侧变窄的交口空间,转侧变宽和外墙倾斜角度的交口基本一致,宽窄不变的交口平均穿行次数最少。

结合被试在游览过程中的语音可以得出选择偏好的原因(图3):放大的坦空间会带来一些思考时间,且放大的空间带来的心理感受比狭窄空间更好,这也很好地解释了交口坦空间在实验中穿行频次最高以及转侧路宽不变的交口穿行频次最低的原因;外墙倾斜的交口空间因墙体本身的弯曲具有一定的引导性而获得较多被试的青睐;转侧变宽的交口空间,符合人们对放大的空间心理偏好,因此也呈现出高频率的穿行。

图3 各交口穿行频率Fig.3 Crossing frequency of each intersection

相较于大空间,转侧变窄的交口空间一般不会被游客选择,但从统计结果看,两次游览任务转侧变窄交口空间的穿行频次占总穿行频次的较高比例。通过与被试交谈,发现被试在这些交口处会受到环境要素引导,使得转侧变窄的交口的被选择倾向得到提升。

4.5 游览决策行为量化

决策行为总体上分为犹豫、折返和停驻三种,犹豫指游客在交口处速度明显变慢且产生决策现象,一般表现为左顾右盼,回头张望等;折返行为指游客在决策上发生了改变,并折返到已经经过的地点或路径;停驻指游客因碰到决策障碍在某个特定地点而发生的停滞行为并保持停滞状态时间达到3 s 或者以上,一般表现为停驻思考(表5)。

弗吉尼亚·伍尔夫:回忆往事的时候我会有很强的满足感,这份满足感并不是源于往事的美好,而是因为我只有在回忆往事的时候,才能真实深切地感受到我活在当下。

统计不同种类交口空间的行为频次可以分析出规律:任务二总行为频次高于任务一,说明任务二比任务一游览难度高。对应到交口空间上,转侧变窄的交口决策行为频次高达36%,最容易发生决策障碍;交口坦空间紧随其后,总频次达到33%;转侧变宽和外墙倾斜交口决策行为频次基本保持一致;宽窄不变交口行为频次最少。

统计经典交口发生的具体行为可以发现:犹豫行为发生的频次在所有行为中最高,占到了总频次的60%以上;紧接着是停驻行为,也达到了28%的较高水平;折返行为的发生频次最低,仅有6%。

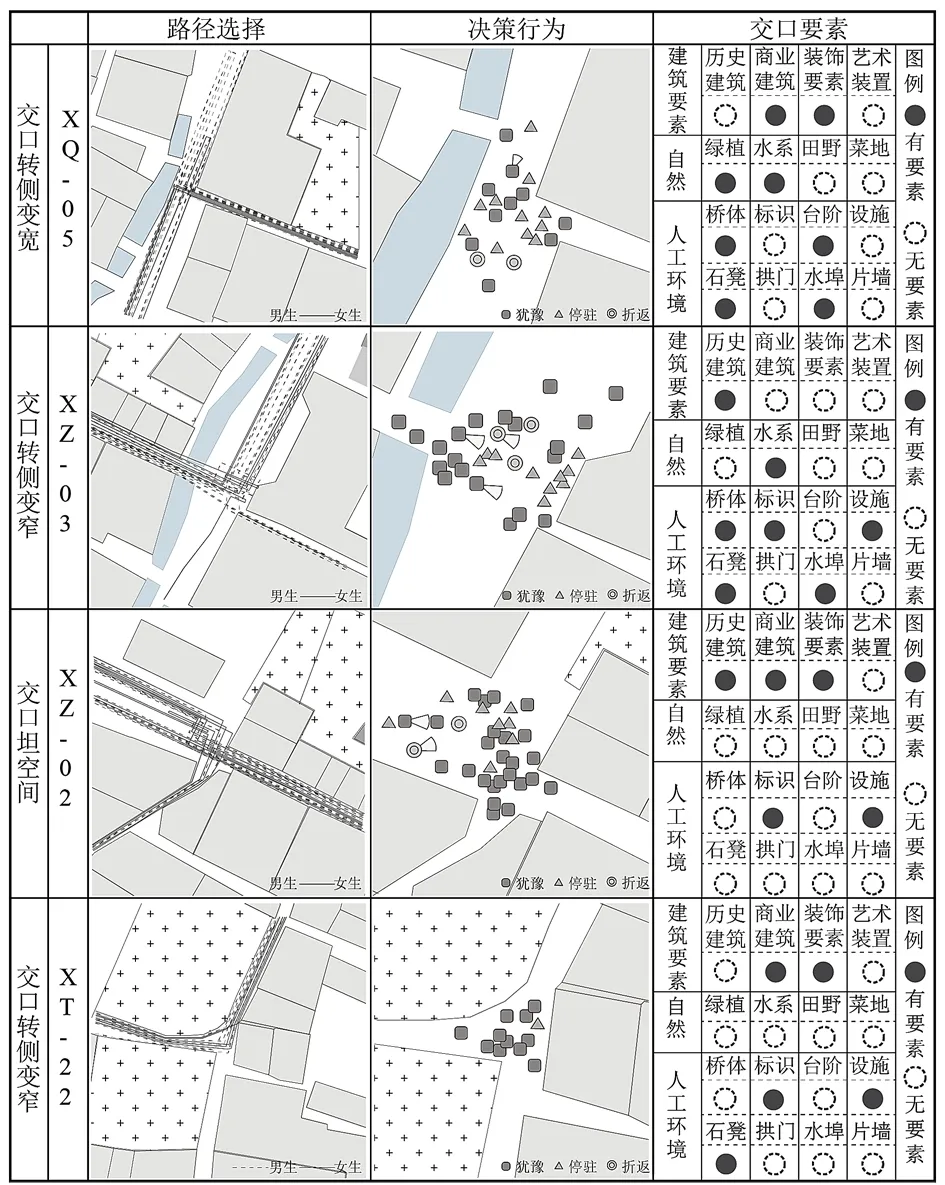

梳理交口处的空间要素并结合前文的语音分析行为原因(图4):

图4 典型交口决策状态分析Fig.4 State analysis of typical intersection decision

(1)犹豫:穿行频次较高的交口坦空间最容易产生犹豫行为。与被试交谈得知空间的突然放大会使其感到迷茫。此外,坦空间一般连接着多个交口,有更多的选择性,游客往往会在不同路口犹豫徘徊,需要一定时间才能做出决策。由于被试一般不会选择导向作用较弱、路宽变化不大的交口,从而导致宽窄不变的交口空间最少发生犹豫行为。在转侧变窄的交口,大部分被试都会谨慎选择,因此也出现较多的犹豫。

总的来说,犹豫行为的发生大多是由于交口空间尺度的变化,交口尺度变小因不符合人的心理偏好而导致犹豫,交口空间放大也会因为大小空间的转换造成不适应而导致犹豫,可以说,犹豫是被实验者在游览过程中最常见的一个状态。

(2)折返:折返发生的原因主要包括空间尺度的变化以及对环境信息的重新获取。有小部分被试在转入狭窄巷道后因内心情绪上的变化而产生悔意,因此导致了折返。绝大部分还是加工确认环境信息后才转变策略,比如经指示牌引导发现自己走错路而折返、看完指示牌后不确定又折返确认、没有找到标识但受到一些人工环境要素,如拱门片墙等引导,发现方向错误而折返。这说明,空间尺度变化和环境要素信息同时对游览过程产生作用,且环境要素信息才是造成折返的主要原因。

(3)停驻:停驻行为的原因主要是交口空间的尺度变化导致犹豫过久以及对标识牌的信息进行确认这两方面。

经过以上分析可知:游览过程是复杂多变的,初次到访的游客会对空间环境信息进行感知、加工和理解,经过路径决策、改变决策、确认决策等一系列流程才能够真正完成路线选择。在此过程中,会伴随发生犹豫、停驻、折返等决策行为,这些行为受到交口空间形态和尺度的影响,同时对环境信息的获取加工以及个体心理偏好等都会综合影响游览过程。

5 结论与建议

第一,游客的路径选择呈现出迂回路径和距离路径两种模式,环境引导性强时,游客偏爱距离路径;环境信息复杂时,游客因观赏、决策等因素更多地选择迂回路线。并且,迂回路径较距离路径的游览距离更远,时间更久,速度更缓。

第二,对速度点筛分后发现,低速和滞留点分布呈现明显散状,主要聚集在巷道交口处。这就说明较街巷空间,交口空间更容易导致路径决策困难。

第三,游客对交口的选择偏好方面,相比较转侧变窄的交口,更喜欢宽敞规整和具有引导性的交口空间。从决策行为看,犹豫是被实验者在游览过程中最常见的状态,且大多是因为交口尺度的变化。折返发生的原因主要在于空间尺度的变化以及对环境信息的获取,这说明空间尺度变化和要素信息同时作用于整个游览过程下的路径决策,且环境信息是导致折返的主要原因。停驻行为的原因同样是交口空间的尺度变化。

为了提升游客游览效果,提出以下优化策略:

(1)增设多元游览线路:不同游客人群在村落的游览需求有所差异,因此在游览线路规划时,应该考虑到不同游客的偏好,制定不同的路径选择方案,提供更加多元化的游览服务。增加可供选择的线路数量以及不同主题的游览线路,游客可以根据自己的兴趣爱好和时间安排选择合适的线路,让游览更加轻松愉快。对于注重游览体验和景观欣赏的游客,可以延长游览线路,并串联更多的景观节点,增加游览的乐趣和深度,提升游客满意度;而针对需要便捷游览的旅客,可以提供更加直接方便的游览线路,缩短游览时间和距离。

(2)加强交口空间引导:适宜的空间引导可以提升游览效果。位于非旅游线路上的转侧变窄交口和坦空间应设置导向至主要街巷的信息。游览线路中业态的繁华和适宜的街巷尺度显著影响着决策过程,因此在繁华商业片区的转侧变窄交口应考虑增设相关空间要素来加强引导。而尺度较大或者平面形态没有明显导向性的交口坦空间,也应该考虑改变空间的方向性或者添加指示信息等方式来引导游客。此外,以交口坦空间和转侧变宽为代表的放大空间处标识系统可以结合风貌进行特色设计,并使其指向更加明确。同时还可以结合地面与墙面等位置完善标识系统,以提高游客游览效果。

(3)合理配置交口要素:交口空间要素对游览也存在一定的引导性。在没有明显指示信息的生活区,建议设置导向性强的人工环境要素,诸如可产生强烈引导的拱门等,以缓解游览决策困难问题,从而提升游览效果。而在要素众多的繁华商业区,建议利用自然环境要素去辅助引导。此外,在交口坦空间和转侧变宽这两处空间中,由于空间尺度放大,在配置要素时建议考虑主次关系。