我国少子化现状及原因分析

李文凯 任群罗

(1.黑龙江大学 政府管理学院,哈尔滨 150086;2.新疆财经大学 经济学院,乌鲁木齐 841100)

党的十九大报告提出,在2020年全面建成小康社会、实现第一个百年目标的基础上,再奋斗15年,在2035年基本实现社会主义现代化;从2035年到本世纪中叶,在基本实现现代化的基础上,再奋斗15年,把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。因此,我国面临着实现两个一百年目标的艰巨任务,与此同时,人口问题成为实现中国梦的一大障碍。国家统计局数据显示,2021年我国的人口出生率为7.52‰,人口净增加仅有48万人;到了2022年末,出生率仅为6.77‰,出生人口比上年末减少了85万人。人口问题关乎中国的前途命运,谢天佑先生认为:“中国古代社会人口的结构性变化导致了周期性的经济危机。”[1]

一、我国少子化的现状与问题

“少子化”在1992年日本《国民生活白皮书》中,被解释为“人口出生率低下,孩子的数量持续减少”。根据人口统计学的划分标准,0—14岁占比可分为多子化(23%—30%)、正常(20%—23%)、少子化(18%—20%)、严重少子化(15%—18%)和超少子化(<15%)。

根据《2021中国统计年鉴》的相关数据,从总趋势上看,1978年以来,我国出生人口总体是呈下降趋势的,1978年到1987年的出生人口数量波动变化并于1987年达到最高点(2 508.14万人);从1987开始,直到2010年下降趋势明显。根据计算,1987到2010年的出生人口平均增速为-1.97%;2010年到2016年,出生人口数量波动变化,2012年达到了自1998年以来的最高点(1 965.73万人);可是,2016年到2021年,出生人口数量快速下降,根据计算,平均增速为-10.76%;2021年,达到1978年以来最低点(1 062万人)。随着出生人口持续下降,少子化问题越来越严重。

根据第七次人口普查数据,我国0—14岁人口占比达到了17.95%的低水平,达到了严重少子化的程度。0—14岁的人口占比达到超少子化的省级行政区有8个,上海为全国范围内0—14岁人口占比最低的省级行政区,远低于全国平均的17.95%。东三省在少子化程度上名列前茅,黑龙江、吉林、辽宁0—14岁人口占比分别达到了10.32%、11.71%、11.12%的低水平。2020年已经进入了老龄社会(65岁及以上占比14%—20%)的省份有黑龙江、吉林、辽宁,其65岁及以上人口占比分别为15.61%、15.61%、17.42%,东三省同时进入了老龄社会和超少子化社会。与东三省发生相同状况的还有天津和上海,其0—14岁人口占比分别为13.47%和9.80%,65岁及以上占比分别为14.75%、16.28%。从这些数据可见,中国已步入少子化的阶段。

二、我国少子化的原因分析

(一)政策因素——计划生育

计划生育的历史可概括为:从“鼓励生育”到“讨论计划生育”再到1971年“开始施行计划生育”,并于1982年9月被定为基本国策,同年12月写入宪法;到二十一世纪时的“二孩”“三孩”。结合数据可以看到,计划生育作为一种基本国策,其不同时期对我国的人口规模、结构等造成的影响也不同。无可否认,计划生育为我国的人口控制做出了极大贡献,但同时也是当今中国人口出现问题的原因之一。同时,我们要清楚中国计划生育的目的,不仅仅是控制人口数量这么简单,在政策的执行上,很多地方把规定当作了目标,低估了事情的复杂性,把复杂事情简单化。计划生育的严格执行,如东县就是一个例子。

江苏省南通市如东县,曾经是《人民日报》所表扬的全国计划生育学习的榜样县,如东计划生育开始于1960年代初,1970年代就走上正轨,实现了低生育水平,1980年代就走上严格的“计划生育道路”[2]。根据相关报道:“在计划生育方面,全国领先,每年都评为‘计划生育先进单位’‘全国优秀计生示范县’,家庭一孩率达95%以上。”[2]

根据如东县第七次全国人口普查数据,全县常住人口中,0—14岁人口占8.33%;15—59岁人口占52.76%;60岁及以上人口占38.91%,其中65岁及以上人口占29.98%。数据可见,不管是“最老”的辽宁省(65岁及以上占比17.42%),还是少子化最严重的上海市(0—14岁占比9.8%),都不及如东县的现状严重,甚至有专家称,如东县的现状就是中国未来的状况。

(二)经济社会因素

1.成本压力——房价因素

以北京为例:北京是年轻人为了自己的未来而去拼搏奋斗之地,是人才聚集之地,相应地,其房价处于全国领先水平。但是根据《北京市2022年统计公报》,常住人口出生率为5.67‰,死亡率为5.72‰,自然增长率为-0.05‰;人口构成方面,根据《2021中国统计年鉴》,2020年北京65岁及以上人口占比为13.3%,进入了老龄化社会;2020年0—14岁人口占比为11.84%,进入了超少子化社会。

根据安居网数据,北京的平均房价自2012年以来处于上升的趋势。根据《2021北京统计年鉴》数据,2020年北京人均住房面积为34.56m2,以2020年12月北京平均房价(5 7561元/m2)为例,一个人要想购得拥有面积达到人均住房面积的房子,至少要花1 989 308元。2020年北京人均工资性收入为41 439元,根据计算结果,一个人要想购得34.56m2的房子,所花的金钱是2020年北京人均工资性收入的48倍,这样的条件下,生育愿望会下降。根据任泽平的《全球一线城市房价比较(2021)》的相关数据,2021年北上广深的首套房贷年利率为4.6%—5.4%,二套房贷年利率5.2%—5.7%。假设一个各方面都属于平均水平的人,2021年以首套房贷贷款200万元买一套面积刚好为平均面积(34.56m2)的房子,期限为20年,分240期还清,首付比例为20%,贷款年利率为中位数4.9%,首付金额就达到40万元了,而且从2022到2040年每年都要还10万元以上,这些数字对于一个普通人来说是负担是很重的。

2.成本压力——教育因素

教育因素主要表现为伴随着孩子出生后的教育支出给年轻人带来的负担,而这个与房价因素密切相关。古有谚语“万般皆下品,唯有读书高”,到了现代,父母们认为“再怎么穷自己也不能穷孩子,省什么也不能省教育”,要花大把的金钱为孩子报各种兴趣班、补习班等,生怕孩子输在起跑线上,落后于人。

据《中国K12在线教育市场调研及用户消费行为报告》(K12,教育类专用名词,是学前教育至高中教育的缩写,现在普遍被用来代指基础教育),我国在线教育市场规模2020年同比增长18.8%,达到5 433.5亿元;而在2013年,在线教育的市场规模只有846.2亿元,增长惊人。近年来,K12学科培训市场规模不断扩大,2020年同比增长28.8%,达到1 503.4亿元。反映了随着人们生活水平的提高和教育压力的增加,在线教育蓬勃发展,使得越来越多的人选择课外培训。据《中国K12在线教育市场调研及用户消费行为报告》,30岁至49岁的人群是给孩子报线上学习班的主力军,占比80%。70%的家长有本科及以上学历。目前,在线教育的消费人群7成以上集中在一二线城市,近7成家庭年收入在10万元到50万元之间[3]。

由此可见,近年来家长们在孩子的教育方面展开了竞争,具体体现在在线教育的价格不断攀升。在教育压力不断增加的情况下,年轻人为了减轻自身负担,选择不生孩子显然是理智的选择。

3.成本压力——养老因素

中华民族的传统美德之一就是尊敬老人,根据《中华人民共和国老年人权益保障法》第十八条之规定,家庭成员应当关心老年人的精神需求,不得忽视、冷落老年人。与老年人分开居住的家庭成员,应当经常看望或者问候老年人。用人单位应当按照国家有关规定保障赡养人探亲休假的权利。根据联合国数据,中国在1950年时的平均预期寿命只有36.6岁。随着经济的发展、科技的进步,医疗水平的发展推动着人口预期寿命的提高,根据人民网的报道,2022年中国人均预期寿命已经提高到了77.93岁。

这种情况代表着社会的进步,但同时表现出我国人口的老龄化程度在逐步加深、年轻人赡养老人的负担不断增加。社会结构的变化使得养老负担加重,一方面,老年人时间充裕,有的身体不便,需要得到关爱、照顾,年轻人工作较为忙碌且缺乏空闲时间,有的甚至工作地远离父母;另一方面,独生子女人数已达到了1.8亿,许多人要独自承担养老的责任。根据《2021中国统计年鉴》数据,我国养老床位缺口较大,2020年,养老床位合计488.2万张,同比增长11.2%,每千名老年人仅有养老床位31.1张。养老床位的不足,说明社会在分担家庭赡养老人的负担方面做得不到位,因此社会应该主动承担一部分赡养责任,减轻年轻人负担。

4.城市化的影响

在二十一世纪的中国,农村依然存在,自然经济尚未完全瓦解,农村居民在住房方面并不需要太多的成本,和城市居民相比较,农村居民的生活成本更低,而且城市居民与农村居民的心理态度不同,使其之间对待生育的观念也不同。经济越发达,人们的心理问题会越多、越严重。究其原因,一是物质富足的同时,对精神的追求越来越强烈;二是经济发展中竞争日趋激烈,加大了人的心理压力;三是社会不平等加剧,带来相对剥夺感与心理失衡。根据世界卫生组织调查与预测,12%—48%的人会在其生命中的某个阶段受到某种精神疾病的侵扰[4]。农村与城市的差异在心理、心态方面可见一斑:城市居民承受着更大的压力。

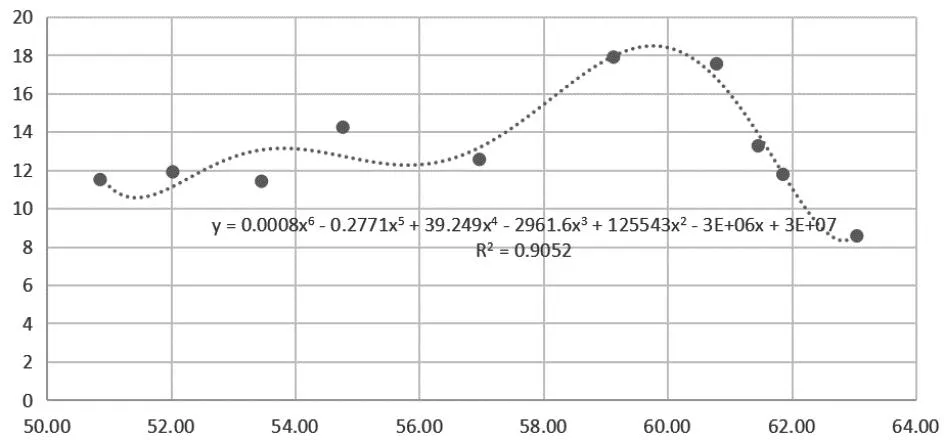

可以作这样一个假设:城市化程度与人们对待生育的态度有着密切联系,城市化程度越高,则生育意愿越低。具体来说:城镇化率低于全国平均水平的省级行政区,其出生率会高于全国平均水平、少子化程度相应地较低。我们选取了部分省级行政区作纵向分析,分析城镇化率和出生率的相关性,见图1。

图1 山东2011—2020年城镇化率和出生率的相关性

从图1可见,在多项式为6的情况下,山东2011—2020年城镇化率和出生率的相关性R2=0.905 2。经同样方式计算,其他部分省份计算结果如下:贵州R2=0.964 4、河南R2=0.972 2、甘肃R2=0.951 1、广西R2=0.938 1、西藏R2=0.922 3,均呈高度相关,因此我们可以下结论:城镇化率与出生率之间是高度相关的。

(三)文化观念因素

1.男女平等观念逐渐深入人心

中国古代的经济特点是以自然经济为主导,以家庭为最基本的经济单位,以男耕女织作为生产方式。相应地,其生育文化观念表现为多子多福、早婚早育、重男轻女。在中国古代,女性往往处于被支配的地位,但新中国成立以来,特别是改革开放以来,女性的地位不断提高。

早在1949年,中国就成立了全国性的妇女群众性组织:中国妇女第一次全国代表大会在北平召开,会上正式宣布成立中华全国民主妇女联合会。后来,“妇女能顶半边天”的口号响彻计划经济时代。这些都代表了政府在促进男女平等方面的努力,在一定程度上能促进男女平等,但在这个时期,男女平等观念的发展是具有局限性的。改革开放后,男女平等观念的深入发展其主要原因是女性主义思想的传播。布赖森认为,“女性主义是指所有那些理论或理论家,他们认为性别之间的关系是不平等的,是一方压制另一方,一方服从另一方的。”[5]在改革开放后,许多女性主义书籍被介绍到中国来,一些大学成立了“妇女与性别研究中心”。二十世纪九十年代后期,女性学教材逐渐增多,研究女性主义的各个学科得以建立,或者说各个学科开始用女性主义的思想与方法进行分析。

女性主义在中国的发展取得了很大的成就:女权主义这些年最大的成就是促成《反家庭暴力法》的出台。多领域专业女权主义人士为反对家庭暴力而结成联盟,在2003年全国“两会”上,第一次提交为反对家庭暴力专门立法的建议,附带一部完整的专家建议稿[6]。这个案例显示了女性在政治参与上的话事权提高了,政治地位有了明显提高。

统计数据也能反映女性地位的变化,在男女教育水平上男女的比例接近1。根据《中国统计年鉴》数据计算得出,1999年中国大专以上学历的男女比为1.69,到了2020年这个数字降低到1.06,显示出男女在教育上的地位接近平等。

2.同居者、丁克家庭与同性恋

新型婚姻模式的出现究其本质是文化价值观念的变化,是文化观念变化的现实表现,因此以下讨论主要从同居者、丁克家庭、同性恋三方面展开。

同居者:在西方,出现了一种“新型婚姻”,即同居关系与夫妻关系的界限越来越模糊。法国政府在1977年、1978年和1983年通过立法,将从前赋予合法夫妻的权利,给了同居而未结婚的男女;甚至在1970年至1990年,同居而没有孩子的人也开始被承认为真正的夫妻了[7]。2018年8月11日,李银河教授发表文章《调查显示:中国人婚前同居的比例已达六至七成》,十几万被调查者中婚前同居已经有六至七成。多数同居开始前恋爱时间不足一年。2014年4月22日,复旦大学社会科学数据研究中心发布数据,已婚80后中有43%有婚前同居经历,同居者中近七成的人在谈恋爱不到一年就开始同居[8]。假如同居关系和婚姻关系日益模糊,婚姻的稳定性下降将会给社会造成不稳定因素,加剧少子化进程。

丁克家庭:“丁克”是一个大众既熟悉又陌生的概念,其定义是:已婚的双职夫妻,能生育,但是主动选择不生育的行为,并由此构成的个人与家庭或者群体。选择成为“丁克”代表着一种新观念,这个新观念是和传统的“不孝有三,无后为大”相左的[9]。根据《中国年轻人生育意愿报告》,我国“丁克”人群已经超过了60万,而且近年来这种趋势还在逐年增长。上述报告显示,上海的丁克家庭占比高达12.4%,其次是深圳,占比11.8%,之后是北京,约为10%。丁克家庭虽然具有家庭的“稳定性”,但其并没有体现出家庭传统的功能——生育,随着丁克家庭规模的扩大,我国的少子化程度会趋于严重。

同性恋:包括男性同性恋、女性同性恋、双性恋,是在现代国家普遍存在的一种现象,因此值得探讨:在西方,同性恋逐渐流行起来,据英国国家统计局公布的《2019性倾向调查》显示,在2019年,16岁及以上的全国人口的2.7%表示自己是同性恋或双性恋,根据2020年中15岁及以上的人口数约为54 400 000人,经粗略计算,英国的同性恋数量约为1 468 800人,数量不少,见表1。

表1 英国2019年性倾向报告

2022年度曼谷“世界因爱而生”论坛发布的中国同性恋人数统计,24个城市的同性恋人数超过100万,重庆高达355万,占常住人口的10%。上海、成都、北京、深圳都超过200万,占常住人口的比例在10%左右。香港更是高达132万,占香港人口的近20%。也就是说,在我国的大城市中,差不多10个人中就有一个人是同性恋。经计算,我国的同性恋人数为4 349.51万人,依据第七次人口普查的总人数(1 411 778 724人),计算得出同性恋人数在人口中占比约为3.1%,数据仅供参考。

因为同性恋婚姻在我国是不合法且不道德的,因此并不具备“稳定”社会的功能;况且,同性恋缺乏生育功能,假如同性恋群体的规模日益扩大,不仅会影响到社会稳定,还会加剧少子化的严重程度。

(四)自身因素——避孕与人工流产

1.避孕因素

随着科技的发展,避孕技术取得了很大的发展,为我国的计划生育政策的实施提供了保障。女性避孕技术包括宫内节育器、屏障避孕技术、胶冻剂、聚氨酯女用安全套等,男性避孕技术包括药物避孕、激素避孕、绝育手术避孕等[10]。

国外学者认为,生育率与避孕措施的普及率之间有着密切的反比关系;马西莫·利维-巴奇通过研究40个国家的避孕普及率和每名妇女子女数(TFR)之间的关系,得出R2=0.666 7,因此两者关系是负相关的[11]。我国有学者调查2010年以来流动育龄妇女的避孕普及率,发现避孕普及率较高,且较为稳定:2010—2011年流动育龄妇女避孕普及率达到93%以上;2015年为88.84%,比同年户籍育龄妇女避孕普及率高出2个百分点[12]。因此可知,避孕普及率的提高对出生率造成了一定的影响。

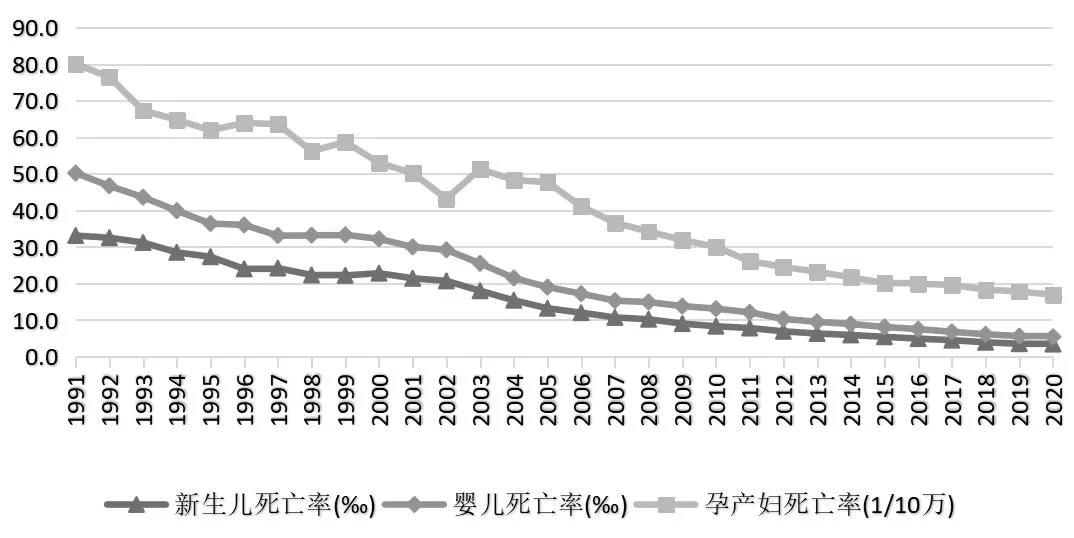

新生儿、婴儿和孕产妇死亡率(图2)数据很好地体现了科技的发展,尤其是医疗技术的发展带来的效果:1991年新生儿死亡率为33.1‰,到了2020年下降到了3.4‰;1991年婴儿死亡率为50.2‰,到了2020年下降到了5.4‰;1991年孕产妇死亡率为0.08%,到了2020年下降到了0.02%。

图2 新生儿、婴儿和孕产妇死亡率

2.人工流产

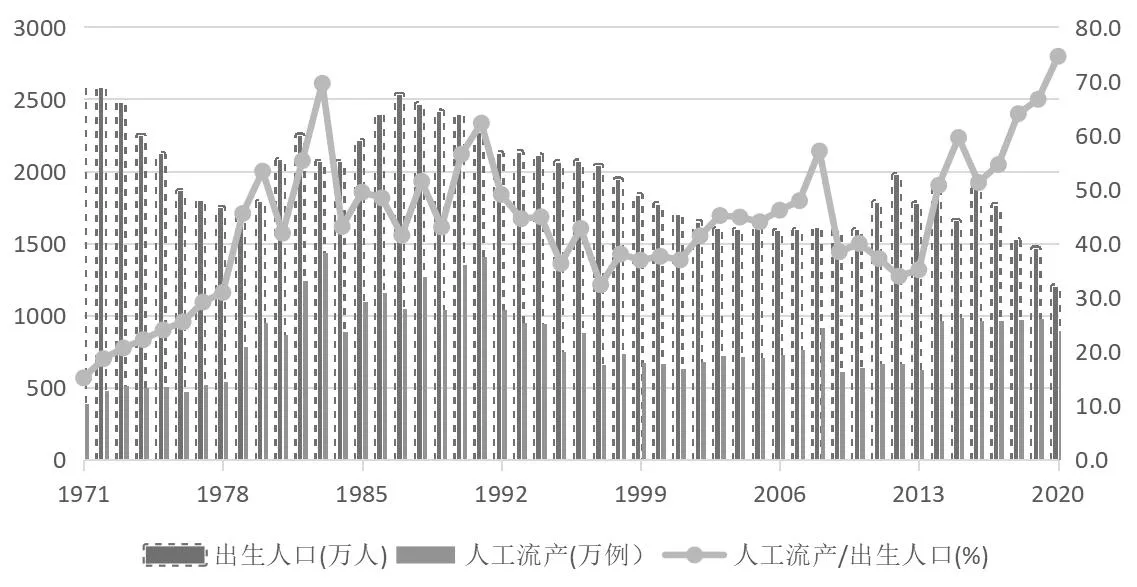

人工流产是普遍存在于世界各地的一种医疗手段,也是我国计划生育的主要手段之一。大量的引流产不仅伤害了众多的无辜胎儿生命,而且对孕妇健康造成巨大威胁,不少女性因多次引流产而导致彻底失去生育能力[13]。人工流产加剧了少子化程度。根据《2021中国卫生健康统计年鉴》,如图3所示,1971年,即实施计划生育的第一年,人工流产为391万例,与出生人口相比占15.1%;之后虽然人工流产数及其占出生人口的比重有所波动,但总体还是呈上升趋势的;到了1982年,人工流产数第一次超过一千万,达到了1 242万例,与出生人口相比占55.3%;1983年的人工流产数达到了1971年以来的最高,达到了1 437.2万例,与出生人口相比占69.6%;2014—2020年的人工流产和出生人口的比率均高于50%,分别为:50.7%、59.5%、51.2%、54.5%、63.9%、66.6%,2020年甚至达到了1971年以来的最高点,为74.5%。可见,如果不加以限制,人工流产与出生人口的比率在未来将会越来越高。

图3 1971—2020年出生人口数、人工流产数及人工流产和出生人口的比例

避孕技术与人工流产等医疗水平的提高使人类减弱了自然因素对人类的制约,使得人们可以按照自己的意愿选择是否生育、通过各种医疗技术延长寿命、降低死亡率。

三、结语

我国当前面临以少子化为特点的人口危机,主要原因有四点:分别是政策、经济、文化、科技。政策方面,部分地区执行计划生育过于严格推动了中国少子化;文化方面,社会的急剧变迁促使生育观念发生了巨变;经济方面,主要原因是成本太高,表现分别是房价、教育和老人赡养的成本上升,成本过高促使理性的年轻人不愿意生育,城市化进程的深入持续地造成影响;科技方面,避孕技术的进步和人口预期寿命的提高使人们控制生死的能力提高了,同时,人工流产与出生人口的比率越来越高令人担忧。以上四点原因并不是分别单独起作用的,而是相辅相成、相互联系的。