智能建造背景下工程管理研究生培养模式创新与实践

廖龙辉,温宇航,甘翠萍,莫文婷

(深圳大学 土木与交通工程学院,广东 深圳 518060,E-mail:liao.longhui@szu.edu.cn)

随着数字建造、大数据分析、脑科学和人工智能等信息化、智能化技术的发展,全球掀起了以智能制造、智能建造为核心的产业革命,它可以大幅提升工程项目的资源整合和管理效率,对建筑业的转型升级具有重要意义[1]。因此,将智能建造相关技术与传统工程管理学科相融合,培养出高素质的复合型人才已成为高等教育的新使命。

关于工程管理人才培养问题,于涛等[2]识别了数字化转型阶段建筑业对工程管理人才的理论、知识需求清单,探索了高校工程管理人才培养体系中数字化理论知识的核心内容。宫培松等[3]将基于学习产出的教育理念与贴合实际项目的工程教学理念相结合,并引入BIM 实践教学改革,以培养学生与行业需求相匹配的能力。张鸷鸾[4]研究了“互联网+”背景下项目教学法在建筑工程管理教学中的应用。刘春来等[5]提出了“数字化工程管理”应用创新型复合人才培养的主要举措,构建了与培养目标相适应的核心课程体系。张恒等[6]通过将智能建造理念融入工程管理BIM 实践教学改革,重构了工程管理专业BIM 实践教学的路径,促使工程管理专业人才培养更具有信息化时代特征,更赋有创新思维,更拥有工程建造能力。

本文将智能建造相关技术知识有机融入到工程管理研究生培养中,通过教学内容和教学模式的优化、有效的协同式教学-实践-科研模式,激发学生在行业背景下主动学习和运用信息化、智能化技术并将其结合于科研实践中的积极性,可为建筑业高质量发展储备人才。

1 智能建造背景下工程管理研究生培养模式创新需求分析

1.1 建筑业高质量发展的人才培养需求

智能建造不仅是建造方式的变革,还包括思维模式、人才培养、管理理念等方面的创新,它通过建造要素数字化、认知可视化、决策智能化,实现数字链驱动下的工程项目全寿命周期一体化集成与高效协同。随着创新驱动发展战略的深入实施,工科类创新型人才与产业发展需全面对接,教育部将创新型人才的培养任务视为重中之重[7]。工程管理专业旨在培养具备较高智能建造与管理素质、合理的知识结构、较强分析问题和解决问题能力的复合型人才。然而,工程管理专业研究生普遍接受的仍是基于传统建造工艺的工程管理方法及管理理念,课程体系不够完善,培养的人才缺少信息化和智能化技术的教育背景、认知和兴趣,难以将其与科研、实践相结合。

因此,如何在智能建造背景下开展工程管理研究生教育研究,创新教学内容、教学模式和科研能力培养方式,提升学生学习、掌握、运用信息化、智能化技术的能力,是当前工程管理人才培养要解决的核心问题。

1.2 当前研究生培养模式存在的问题

信息化、智能化技术的发展使得智能建造与管理类专业(以工程管理专业为例)的传统教学模式和方法已不再完全适应智能建造背景下的研究生人才培养目标[8]。通过相关文献研究和自身教学实践发现,工程管理专业研究生培养面临的主要问题是课程体系不完善、教学考核形式单一、产学研结合不密切[9]。

(1)课程体系不完善。主要原因在于缺少专业师资力量、教学硬件设备不足、课程学分设计较少等[10]。目前,我国工程管理专业开设的大多是管理科学、房地产相关的课程,与信息化、智能化技术相关的课程较少,且主要以BIM 原理和技术为主[11],尚缺少涵盖数字建造、大数据分析[12]、人因工程等相关内容的课程。

(2)课程教学形式单一。目前,工程管理专业研究生教学模式仍以填鸭式课堂授课为主,教师展示PPT 配合板书讲授、学生被动听课。研究生普遍认为工程管理领域的课程相对简单易懂,但是若让其自行分析、研究、解决问题,常常心有余而力不足[13]。而且,这种填鸭式教学不利于培养学生自主思考、研究及实践的能力。传统的工科教学模式注重理论知识传授,导致毕业生普遍缺乏实践能力,难以利用所学理论知识解决工程实际问题[14]。

(3)产学研结合不够密切。如何有效打通产学研壁垒、实现研究和实践的有机结合,是亟待解决的教育问题[15]。传统的基于研究空白的选题方式并不能完全准确评估学生对智能建造工程实践问题的理解和掌握程度。为了全面深化学生对信息化、智能化相关技术的理解,应设立特定的培养和考核形式,通过工程实践中的具体科研问题提升学生的综合素质。

2 智能建造背景下工程管理研究生培养新模式

为了解决上述问题,需要进行工程管理专业研究生培养模式创新。

2.1 教学方法制定

本文基于如下关键点制定新的教学方法:一是将智能建造相关技术知识与传统工程管理知识相结合,加强研究生的信息化、智能化教育背景,培养研究生利用智能化技术分析、研究及解决工程实践问题的能力;二是通过创新教学模式,提升研究生的研究整合能力与表达能力;三是实现教学、实践、科研的协同式培养,建立基于实际工程问题选择研究课题、基于分享和讨论进行研究能力考核与提升的教学任务,提升研究生的学习、实践、科研及创新能力。

2.2 教学设计

本文旨在从教学和实践两方面开展智能建造与管理人才(以工程管理专业研究生为例)培养模式创新,包括梳理智能建造背景下工程管理专业研究生培养面临的主要挑战,并提出具体解决方案及主要内容。通过优化课程设置,整合智能建造技术和传统工程管理理论的学科内容,重构研究生培养体系。同时,采用多元化的教学方法,使学生能够深入了解智能建造与管理的实际应用,培养其解决实际问题的能力。具体教学改革研究思路如图1 所示。

图1 智能建造背景下工程管理研究生培养模式创新

2.2.1 教学内容创新

本文依托深圳大学土木与交通工程学院工程管理专业的《工程管理前沿》等研究生课程,新增开设智能建造相关技术知识,如数字建造、大数据分析、人因工程等方面的内容,并采用专题式教学和讨论的形式进行知识传授。

针对数字建造技术,深化基于BIM 与自然语言处理技术的智能审图、基于BIM 的重大突发事件下人员疏散模拟与路径优化、基于物联网的装配式建筑智能管理、基于地理信息系统的建筑废弃物智能管理、基于三维激光扫描的城市老旧建筑更新与路面裂缝检测、基于机器视觉的高层建筑外墙智能巡检等方面的内容。

针对大数据分析技术,深化有关数据挖掘算法、机器学习算法、数据可视化等方面的内容。通过实际工程案例、国内外慕课、数据科学论坛、数据范例分析等方式帮助研究生了解大数据分析技术的应用潜力,如公共建筑的能耗异常诊断、不完备数据下的能耗预测及柔性管理、基于知识图谱的深基坑施工风险监测及智能决策支持。

针对人因工程技术,新增开设不同类型人员(如建筑工人、住宅用户)在不同场景下,使用近年来迅速发展的可穿戴设备(如脑电信号收集与分析系统、眼动追踪仪、近红外脑成像分析系统、无线生理仪、行为观察系统、足底压力测试系统)进行不安全行为监控,总结不安全行为的发生规律,并制定事故预防措施等方面的教学内容。

2.2.2 教学模式创新

在研究生课程的专题式教学和讨论外,定期举办工程管理专业研究生学术沙龙(每周一期,每期由两位研究生主讲,由专任教师主持并点评)。该模式将部分讲课“权利”交给学生,要求不同研究专题的研究生分享其如何理解智能建造技术给建筑业带来的变革、如何将这些技术与自己的研究方向相结合、如何开展针对性研究,并展示其研究成果及学术发展方向,同时邀请主讲人的导师和感兴趣的其他师生做针对性的点评,并进行互动讨论。

2.2.3 协同式教学-实践-科研

研究生应根据智能建造实际过程中的不同工程实践问题进行选题,并在导师的指导下展开课题研究。选题过程中应充分考虑当前智能建造领域的热点问题和工程实际需求,如基于激光雷达的大规模预制构件一体化检测、塔吊负载危险区域动态识别、基于计算机视觉的工地安全监督、基于强化学习的中央空调系统节能优化、基于脑电和眼动实验的施工安全标志认知、灾害情况下的人员疏散路径优化、建筑废弃物的资源化处置与监管等问题,确保研究的实践意义和学术价值。在进行课题研究时,研究生应结合已有的理论框架和研究方法,对选定的问题进行深入探索和分析。

此外,研究生需在基于专题的学术沙龙上分享其课题研究成果。学术沙龙为研究生提供了一个学术交流和讨论的平台,通过与老师及不同研究方向的同学进行学术交流,可以获得反馈和建议,进一步提升研究质量。同时,学术沙龙还可以促进不同课题研究之间的交叉与融合。

为了确保学生在课题研究中能够有所突破和提升,需明确考核及改进机制。如在沙龙中组织和引导学生进行讨论,从创新性、贡献度等方面评估研究的优缺点,并制定针对性的改进方案;在研究生实施改进方案后进行效果评估,实现动态跟踪和持续改进。

3 实践效果评价与分析

3.1 问卷调查

上述新模式从2018 年开始实施,目前已经完整培养了2021 届和2022 届工程管理专业研究生。为了评估该模式的实践效果,本文设计了工程管理专业研究生学术沙龙回访问卷,向已完成学术沙龙的80 位学生(2021、2022 届各40 名)发放,回收完整问卷80 份,回收率达100%。问卷中涵盖了12项问题,旨在评估上述专题式教学及学术沙龙对研究生多方面能力的培养效果。表1 总结了前11 项的反馈结果。

表1 实践效果问卷调查结果(%)

3.2 反馈结果与分析

3.2.1 定量分析

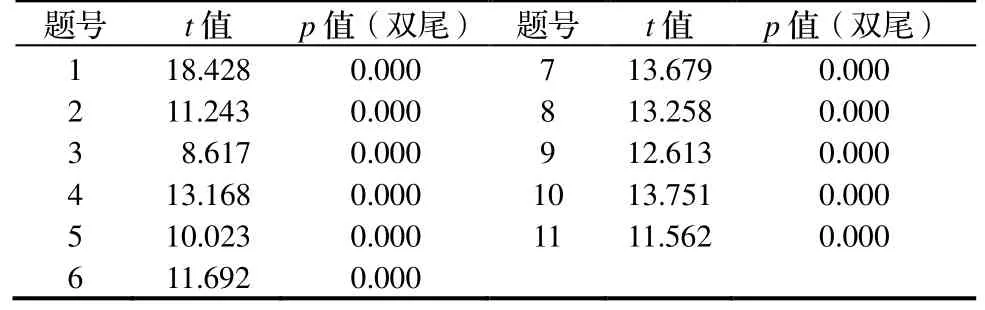

在问卷调查中,上述11 项问题采用了李克特量表(5 级)进行打分,数字1~5 分别代表“非常不同意”“不同意”“不确定”“比较同意”“非常同意”。对问卷调查数据进行t检验,结果如表2 所示。各题项的显著性p值均小于0.05,在统计学上具有显著意义。

表2 t 检验结果

具体而言,工程管理专业研究生普遍表示,专题式教学与学术沙龙有助于他们保证研究进度、培养在复杂工程管理中深入思考和解决问题的能力,加强了他们在学术研究中的竞争力。主要体现在以下几个方面:

(1)显著提高了自主学习和研究能力。在学习过程中,他们更加注重主动学习、独立探索,提高了他们在学术领域中的独立思考和学习能力,有助于他们更好地适应知识不断更新发展的形势。

(2)有效提高了学科交叉与创新能力。通过专题式教学中的学习环节、学术沙龙中的互动讨论环节,研究生们接触到了不同主讲人的研究发现和观点,从中学到了丰富的知识和经验,能够将不同学科领域的知识和观点进行融合,形成更加严谨、综合的研究思路。这种能力的提升有助于研究生在学术领域更具有创新性和影响力,形成更全面、深入的研究成果。

(3)显著提高了研究质量和整合能力。相比于往届未经历该培养模式的研究生,2021、2022 届工程管理专业研究生在完成专题式教学和学术沙龙后的研究质量有明显的提高,表明学术沙龙的实施使得他们得到了更多的学术指导,研究水平和成果产出增长较快。另外,研究生们通过学术沙龙得到了宝贵的实践经验,提高了他们在答辩环节中的准备和报告能力,进而提升了他们在毕业论文(预)答辩中的表现,进一步证实了学术沙龙作为一种有效的教学方式对工程管理专业研究生培养创新具有重要的推动作用。

3.2.2 定性分析

问卷第12 题被设置为开放性问题,希望学生们反馈学术沙龙实施过程中存在的问题,提出对学术沙龙的期望或改进意见,结果如表3 所示。

表3 开放性问卷调查结果

从反馈结果可知,工程管理专业研究生普遍认为学术沙龙对他们研究水平和综合能力的提升具有积极的作用,并且希望学术沙龙能够持续举办。另外,他们也提出了富有建设性的改进建议:

(1)在组织形式上,应增加师生之间、学生与学生之间进行讨论的便利性和时间保证。

(2)在参与度和效果上,应建立更完善的激励制度,并关注学生在每期学术沙龙之后的意见反馈。

(3)在内容分享上,应邀请更多相关领域的老师和行业专家参与进来,从而带来更多元的研究内容、方法和工程实践分享,并给出更充分的学术指导,进而增加学术沙龙的吸引力。

4 智能建造背景下工程管理研究生培养启示

(1)针对课程体系不完善的问题,建议结合行业需求和前沿技术调整课程设置,加大信息化、智能化技术相关课程的比例。这些课程应以实际应用为导向,涵盖数字建造、大数据分析、人因工程等领域,以满足学生对先进技术知识的需求。此外,还应加强大数据分析等工具方法的教学,提升学生的数理逻辑和研究能力,使其能在智能建造背景下进行复杂工程与管理问题的分析和解决。

(2)针对教学形式单一的问题,建议采用多样化的教学形式,如专题式教学和学术沙龙,以激发学生的自主思考和研究能力,培养他们的科研意识和实践能力。教师应扮演指导者和引导者的角色,促进交叉学科知识之间及其与实践经验的融合。此外,应注重培养学生的创新思维和研究整合能力,使其能够面对复杂问题提出创新性的解决方案。因此,建议在培养模式中加强相关培养环节,如科研训练、学术写作和报告等,以提高学生的创新思维和沟通表达能力。

(3)针对产学研结合不够密切的问题,建议采用教学-实践-科研协同的培养模式,加强研究和实践的有机结合。设立特定的培养和考核形式,引入工程实践中的具体科研问题,以评估学生对实际工程智能建造与管理实践问题的理解程度与解决能力。同时,建议与相关企业建立稳定、密切的合作培养机制,使学生能在更多的实践项目中培养综合素质和解决问题的能力。

5 结语

本文通过剖析当前课程体系不完善、教学形式单一、产学研结合不够密切等主要问题,在智能建造发展背景下提出了基于教学内容改革、教学模式创新、教学-实践-科研协同的培养模式创新。该新模式能将研究生培养与实际工程智能建造与管理进行紧密联系,及时跟踪其研究进展,同时注重综合能力培养。从深圳大学土木与交通工程学院的实践与学生反馈可知,该模式充分调动了研究生的自主学习和研究积极性,提升了其在信息化、智能化技术方面的学习、掌握和应用能力,加强了他们的学科交叉能力、分析与解决工程实际问题的能力、自主学习与科研能力、创新思维、研究整合能力。本文的成果可以为其他高校工程管理相关专业的研究生培养提供有益的借鉴,有助于我国培养更多掌握先进工程建造技术知识和管理理论的复合型人才,进一步推动建筑业的智慧化转型升级。