谈反训的判定

陈菡

(武汉大学 文学院,湖北 武汉 430072)

反训是传统训诂学的重要议题,反训的判定又是研究反训的基础,不仅直接影响着反训的范围、内容和分类,更是关系着反训的成因、消长乃至肯否。文章就反训的判定再作讨论。

反训的判定,既关乎理论建设 要明确判定的依据和标准,又关乎实践操作 能有效地指导反训研究。

一、谈理论建设

(一)前人观点

反训的判定是一个不断摸索、挖掘与探求的过程。从古至今,前人判定反训主要体现为三种模式。

1.“以为然而然”:罗列训诂材料,呈现反训“事实”,判定的过程和依据即训诂学家主观的筛选和认定。

反训问题的提出始于东晋郭璞,郭璞所举之例(“以徂为存”“以乱为治”“以曩为曏”“以故为今”“以臭为香”“苦而为快”“,覆也,戴也”)与所论之语(“义相反而兼通”“诂训义有反覆旁通,美恶不嫌同名”“训义之反覆用之”“义之反覆两通”)对后世的影响是巨大而深远的。以至唐宋元明,千百年来,训诂学家皆循守郭璞之旧路,只是举例更为丰富,表述或有变动,如宋代洪迈言“五经用之或相反”,元代李冶有“无美无恶”“极致之辞”说,明代杨慎、焦竑称“倒语”……

总之,训诂学家从历代大量的训释材料中找到一字释为正反两训的情况,视之为一种特殊现象,予以关注。而所谓的判定过程和判定依据即训诂学家对训释材料的主观筛选和认定,具有很大的主观性和片面性。可以说,古代的反训判定,在很长时间内都是一种出于经验性的主观感知。

2.“辨所以然而见然”:探求反训成因,分辨反训性质,将成因、性质作为判定反训的依据。

真正有所突破已是清代,一以段玉裁、王念孙探因为代表,一以刘淇、陈玉澍定性为代表。

段、王二人不满足于单纯对此种语言现象的揭示,而是更进一步地去主动探寻背后的缘由理据:段玉裁关于反训的阐说见其《说文解字注》,有“相因”“相反而成”“穷则变,变则通”等言;王念孙《广雅疏证》有“凡一字两训而反覆旁通者”“义有相反而实相因者”之论,二人皆意在辨明一字相反两训之间的关系,求“然”背后之“所以然”,成因既明,是非结果自然不言而喻,这种由“所以然”而见“然”的判定,明显更为“有理有据”。

刘、陈二人重新审视反训之性质,一改前代“古人用字”“字兼两义”等现象义的解说,将反训定性为方法义。刘淇《助字辨略》明确列“反训”条例,陈玉澍《尔雅释例》作“相反为训例”,将反训作为《尔雅》的一个训例。如此,便将训诂材料中那些被训字与训释语是相反关系的情况直接判定为反训。不管古人自觉与否,这种从性质入手的判定,总归是找准了方向。

在反训的问题上,郭璞有发见之功,而其后很长的时间里,学者们始终在绕着反训的外围打转儿,有清一代的探索是开创性的,可以说从这时起,学界才真正开始正视反训问题,才真正开始触碰它、探讨它、研究它。

3.“定何为然而论然”:立足反训性质,发掘反训内涵,明确反训对象,定性定义反训。

近现代以来,对反训的挖掘愈发深入。学者们基本默认了这样一种研究范式,即先对反训定性定义,以此明确反训的判定标准,划定反训的研究范围。整体呈现两大趋势:一是以董璠、徐世荣等为代表的“宽派”;一是以林菁、蒋绍愚等为代表的“严派”。

综上,古人“以为然而然”,列举反训实例多凭己见,对反训的判定是直觉的、经验的;清代“辨所以然而见然”,触及反训的成因、性质这些根本问题,在反训的判定上更站得住脚了;至近现代,研究视野大大扩展,研究范式趋向统一,“定何为然而论然”,具体又有“宽派”和“严派”两种倾向,可以说是各有长短,就其实践操作即可见一斑。目前学界大多是认同“严派”。我们认为当宽其所宽、严其所严,今同样立足于反训的性质内涵,试提出不同意见。

(二)笔者之见

反训的核心在于一词兼对反两义,因此,我们在反训判定问题上的基本观点也分为两部分,即是否为同一词,是否为对反两义。

1.判定是否为同一词

即词的同一性的确定问题。是否为同一词,大多数情况下我们是可以做出判断的,至于所谓的“假借反训”“讹误反训”“省语反训”等,既已辨明属于假借、属于讹误、属于省语,那就不是同一词了,只是同一个形式而已,自然也当被排除在外,毋庸再多言了。

这里主要讨论的是,在相反两义之间确有同出一源或派生关系的前提下,仍存歧见的情况,即通过变音或变形来区别反训义后,是否仍为同一词,是否构成反训。

我们认同上述两位学者的观点。音变分化往往是后起结果,一般都有一段同词阶段。反训义的生成有不同来源,有两义自有所源而恰成对反者;有两义本有联系而凸显其异者。其中后者占据反训的大部分。所谓的反训义是在原来有联系的词义上进行分化或凸显出不同点的结果。反映在语言形式上,首先是在原有的字形基础上改变语音,这是平衡语言交际需要的选择,一方面字形不变以勾联原有的词和词义;另一方面,改变读音以将变化了的意义更好地体现出来,既要满足语言的经济原则和“从熟”心理,又要保证语言交际的准确性。因此,同词反义本质上是一种可能的选择,且这种可能的选择并不是时时、处处会发生或实现的。变音别义或说音变构词,既然已经选择了用改变读音的方式来表示新的意义以避免交际中的混杂现象,这从根本出发点上就是对义兼对反的否定。从这个层面上讲,变音别义也当被视为是构成了新词,自然也就不能再看做是反训了。

变形别义的情况也与此一样。而且,有趣的是,人们常常会纠结音变构词是否仍为同一词,同样的问题却甚少出现在“形变构词”上。这大概是因为,人们还是“视觉动物”,受汉字影响既久,总认为一个字就是一个词,在意义有密切关联的前提下,如果用的还是同一个字形,即便读音发生变化了,却总还会不自觉地以为仍是同一词;而如果字形发生改变了,就会下意识地认为已经换成了一个新的词。

以上,判定是否为同一词,主要有两处着眼点:一是着重关注是否为“同一词”的“词”,主要用于排除掉同字的情况,此点可通过考辨反训义是否是外来的来判断;二是着重关注是否为“同一词”的“同一”,主要针对的就是音变别义和形变别义的情况,此点考察音义或形义的对应情况即可确定,要注意的是在判定其是否为反训时必须分情况来讲。

2.判定是否为对反两义

我们认为,反训的性质内涵可作广、狭两个层面的界定,广义上是:举凡同一语言单位包含两个对立相反的语义内容,都应视为反训现象。

所宽之处在于“同一语言单位”,即并不局限于一字一词乃至一时一地,而是从更宏观的语言视野层面去重新把握反训,这是基于全面考量语言事实的结果。以往学者们据大量古汉语的材料,将反训限定为“正反同字”;而后,以语言学角度重新审视反训时,关注到了“字”“词”之别,又将反训限定为“正反同词”;事实上,文字只是记录语言的符号,词也只是语言中人们独立运用的最灵活的一个单位,研究语言现象,不能囿于“字”的藩篱,也不能只关注到“词”。

所严之处在于“两个对立相反的语义内容”,这是下文要着重论述的。上文已经指出,现代学者研究反训,尽管同样以“同词”“共时”“相反两义”为标准,仍无可避免地得出了截然相反的观点。我们认为,一个很重要的问题即出在了“相反两义”上。“同词”“共时”只是相对外围的判定标准,正如我们把语言视野放宽后,这些限定就被打破了一样,真正关涉反训内核的是“相反两义”。

反训是一种多义现象。义兼正反的矛盾统一性是反训的根本特性,本质上亦是语言符号系统能指的有限性和所指的无限性之间的矛盾统一。“统一”已被明确为“同一语言单位”,“矛盾”对应着“两个对立相反的语义内容”,即“对反两义”,判定反训时须综合这两方面来看。要知,形式上的切分是很容易达成一致的,内容上的判定则常常存有争执,故是否为“义”、是否“对反”,是反训判定的关键。

(1)判定是否为“义”

“义”即义位,对此学界已达成基本共识。

在面对具体的词义时,学者们往往会有如下分歧:一是,如何判定是稳定的义位还是临时语境下的义位变体;二是,词义中的附加色彩的对立变化是否造成词义的对立。

先简单谈谈第二点分歧,鉴于我们对反训的性质内涵作了广义、狭义上的分别,我们认为不妨将其放到反训整体的边缘地带,要知,语言中的现象往往是复杂的,很难一刀切,而换一个角度,这也呈现了词义中不同梯级的义兼正反,也是对反训存在的一个辅证。

下面我们重点谈下第一点分歧。关于此点,蒋绍愚《古汉语词汇纲要》曾结合古汉语具体实例,对“义位”“义位变体”做过详尽阐释与辨析,这对我们的研究有重要启示和指导意义。

这就需要充分调动语境的“离合作用”,可细化为两步:“浸入语境”和“剥离语境”。词义在语境中生成,语境始终是观察、判断、提取词义的重要材料,故而需要“浸入语境”;义位变体不等于义位,脱离了语境的词,是贮存状态的词,体现的是储存义,即稳定的义位,故而需要“剥离语境”。前者是为了更好地挖掘词义,确定词义内容;后者是为了更好地捕捉词义,确定词义边界。

“浸入语境”容易达成,义位变体通常即是“浸入语境”的产物,难点在于如何“剥离语境”。因为归根结底,语境的“离合作用”始终是建立在我们的主观语感上的,所以困难是难免的。特别是在方法论上,还有很大的探讨空间。

比如“冤家”是学者经常提起的例子,大多数人认为“冤家”已经由修辞上的反用固定为稳定的词义了,其中重要的依据就在于《汉语大词典》(以下简称《大词典》)“冤家”词条下,同时收录了“仇人”“对情人的昵称”两个义项;但仍有学者,坚持“冤

[1]小罗点点头。忽然想起了什么,又问:“连长,在最苦的时候,你心里是怎么想的呢?”“哈哈,你这个小鬼!”郭祥鬼笑着,用手一指,“你这个文艺工作者,是向我搜集材料儿吧?”(魏巍《东方》,BCC 语料库)

[2] 政治部对角的广场上照例是热闹的,小鬼们嘻嘻地嚷闹着,在玩篮球。(现代散文,CCL 语料库)

[3]“哪里来的小鬼?快走开!”明生一靠近栅栏,就被一个看上去非常凶恶的男人厉声喝道。(岛津出水《手心里的太阳》,BCC 语料库)

[4]知道你今天要来,特为在这儿等着你,这小鬼偏跑了来赖在这儿不走 就有这样不识相的人!真气死了!(张爱玲《赤地之恋》,BCC 语料库)

在上述四例中,无论是爱称还是憎称,“小鬼”的称呼义已然十分稳定,我们也绝不会认为爱称是憎称的“反用”。因为如果是被作为修辞义来使用,则在理解语境含义时,就会明显感受到是加了修饰的,即会被理解成“源义+修辞手段→修辞义”的格式,例句中的“小鬼”显然无法被如此还原;而如果已经是稳定的词义了,则在交际中,自动就会被理解为新义,而根本不会费事儿再在修辞上兜一个圈子。

且看,反用作为一种修辞手段,在语言中的见用情况,如:“你真是一个好人!”“你真聪明啊!”如果是讽刺的意味,那么“好人”就是“坏人”,“聪明”就是“奸诈”;“你这个傻瓜!”“你好讨厌呀!”如果是亲昵的语气,那么“傻瓜”“讨厌”,实则表示的是招人疼、招人爱。这些用例中,不管是褒义贬用还是贬义褒用,修辞色彩十分浓厚,对此人们的交际理解有十分清晰的路径,即“源义+修辞手段→修辞义”,这与固定义是截然不同的。

可见,是修辞义还是固定义,人们的语感能力反而成了第一手的验证法宝:如果是修辞义,那么在交际语感中会清楚地存有关于“源义”和“修辞义”的区别;如果是固定义,那么在交际语感中就只会生成“新义”而不会再后退到修辞阶段来进行理解了。本质上来讲,这种基于交际语感的判定,其实是“经济原则”在发挥作用的结果。

义由用生,用乃人为,人又用义,这是一个循环的路径,人们在自觉不自觉中使用语言推动着语言的变化,也在语言的使用中不断感受着语言的变化。当然,语境是错综复杂的,要想充分挖掘和发挥语境的“离合作用”,还有待更多的探索。

(2)判定是否“对反”

“对反”即对立相反,说的是两义之间的关系,亦即“反训”之“反”的内涵。判定是否对反具体分两步:一是剖析两义,找出两义内部是哪些内容相异而致对反;二是统筹两义,确定两义之异所属对反关系类型。

第一,剖析两义 明确“对反”内容。

分析词义,自来主要有历时溯源法、义素分析法、词典释义分析法和语境分析法等。采用何种方法,关键是看其对所研究问题的适用度与有效性。在反训研究的范畴下,我们关注的是两义如何构成了对反矛盾,又如何在语用中统一实现。因此,我们的基本思路是将义素分析法与语境分析法结合使用。

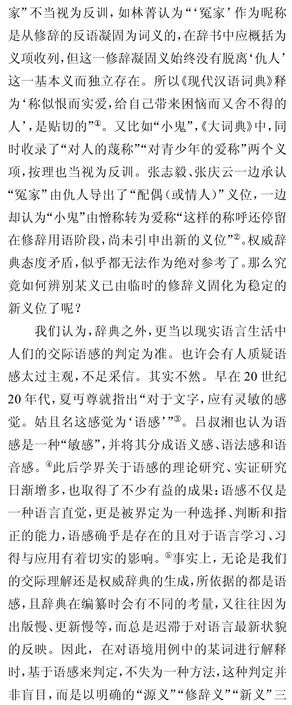

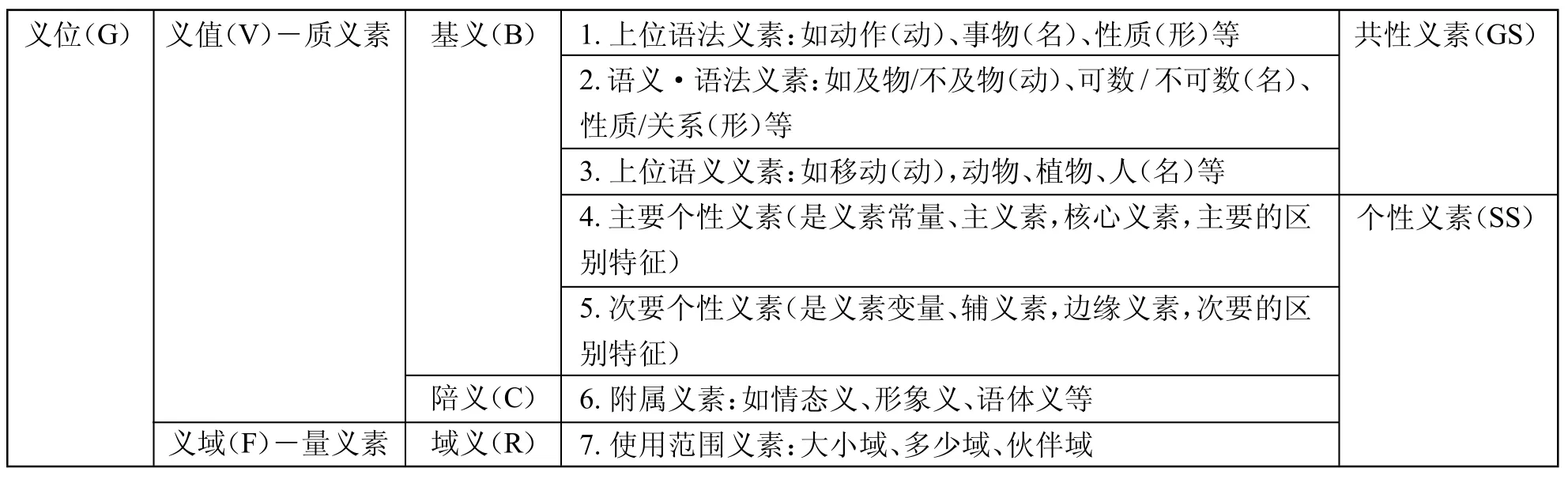

剖析两义,须深入义位内部对比考察。这与义素分析法的对比思想甚为相应。我们说,义素分析法是从义位的组成角度(义位是义素的综合体)对义位展开的分析,但“义位并不是义素的简单集合,而是由不同层次的义素组成的义素体系”,要想更科学地分析义位,有必要再综合义位的结构角度(义位是由义值[基义和陪义]和义域组成的),将义位内部各组成要素进行有序的层级划分。其中,高层级义素是概括性更强的上位义素,低层级义素是比较具体的下位义素。具体分层见表1。

义位(G) 1.上位语法义素:如动作(动)、事物(名)、性质(形)等2.语义·语法义素:如及物/不及物(动)、可数/不可数(名)、性质/关系(形)等3.上位语义义素:如移动(动),动物、植物、人(名)等4.主要个性义素(是义素常量、主义素,核心义素,主要的区别特征)5.次要个性义素(是义素变量、辅义素,边缘义素,次要的区义值(V)-质义素 基义(B)陪义(C)义域(F)-量义素 域义(R)别特征)6.附属义素:如情态义、形象义、语体义等7.使用范围义素:大小域、多少域、伙伴域共性义素(GS)个性义素(SS)

反训度以客观的对反情况为基础,以主观的感知为参照,综合反训义在语用中的使用情况来得以确定。整体可分高度对反、中度对反、低度对反。

高度对反:对反显著,逻辑差异,即逻辑上的天然对反,理性意义上的天然对立,具有一定的使用频率。如“化”可生可死,“苦”可悲可喜,“售”可买可卖。因为对反显著,本质上有违于语言的交际性与人的认知,所以这类反训词往往存在于一时,通过一义的消减或声调、语音、字形乃至虚词等手段的分化,最终实现交际平衡。

中度对反:对反明显,语义差异,即语义上的相对对反,理性意义上的语用对立。如“逐”可求可驱,“救”可助可止,“置”可立可弃。这类反训词的对反是一半语义一半语用造成的,尽管反训现象天然地存在交际矛盾,但语用实际为之加了“保护色”,因此这类反训词往往仍见存于双音词中,即古汉语中的一个单音词所含对反两义分化并固定在对反的两类双音词中,原反训词也以反训词素的形式长久沿用。如“救火”与“救命”,“出席”“出场”与“出家”“出国”等。

低度对反:对反轻弱,感知差异,即认知上的感觉对反,感性意义上的语用对立。如“无赖”“断肠”之可爱可憎,“天真”“骄傲”之可褒可贬。这类反训词的对反多是出于反用,是由修辞而致使的义兼对反。语用是其产生的先决条件,而高频的语用最终也将其固化为词义,不同语境下人们用不同的美恶义,所以并没有造成交际困扰。这类词大量出现并使用在现代汉语以及网络语中,这与现代汉语修辞的丰富发展、现代人们语言表达的丰富、求新求异的心理等都是密切相关的。这类反训词是否会随语言发展、人们的认知心理等消失,还有待考察。

第二,统筹两义 明确“对反”类型。

正反两义之间的关系,具体涵盖的类型有哪些,需统筹两义加以明确。

A.互补对反。如,生 死,对 错等,≈矛盾概念。多是质的对立、绝对对立,具有排中性,不存在中间概念。

B.极性对反。如,多 少,大 小等,≈对立概念。多是量的对立、渐变性对立,具有容中性,可能有若干中间概念,且对称的中间概念往往也是对立概念。

C.关系对反。如,买 卖,上 下,主 客等,≈对偶概念。是事物关联的对立,也是人们联想的对立,多有可逆性,成对存在,相互依存,相互制约。

D.语用对反。如,方 圆,温 凉,红 白等,≈并列概念。事物并列而不兼容,也是人们最低限度的联想,如果人们经常把某两个概念对比使用,着重于两个概念内涵中的特有属性,就可以视之为对反关系。主要包括一些常见常用的并列对立,以及基于民族性的文化对立等。

反训之“反”的确立与判定,应是诸条件制约的结果,我们将其归结为五方面:系统性、逻辑性、语义性、语用性、语法性。前面谈剖析两义时,义素层级表已着重体现了语义性的制约作用,系统性和语法性兼有所涉;这里的A、B、C 三点突出显示了逻辑性,我们补充的D 点,则体现的是语用性。这也是从反义词的研究中得到验证的启发。学者们对此仍有争议。我们认为,语义等方面固然是确定义位对反的主要依据,但语用的重要性同样不容忽视,且不只有“质”的制约,更有“量”的制约。因此,是否还有其他可总结出的对反关系类型,我们也持开放的态度。

而从另一个角度,同义词更能给我们的研究带来全盘思考的启发。即,通常讲同义词、近义词时,我们是要辨别同中之异;而今讲反训词,则要辨别的是异中之同。因着这点异中之同,不仅可以梳理出反训义的生成过程,更能反向辨析两义的关系究竟是真的构成对反还是只是属于类别列举。

综上,我们认为,判定反训的关键在于“对反为义”。面对一个反训实例,首先,判定所谓的正反两义是否真的为“义”,这需要尽可能多地搜集文献用例,在此基础上充分发挥语境的“离合作用”进行辨析;其次,判定所谓的正反两义是否真的“对反”,将两义的同异情况如实呈现在义素等级表上,观察

二、谈实践操作

实践是检验真理的唯一标准。上述反训的判定标准是否合宜,方法论是否可行,就看其是否能切实有效地指导反训研究。试从正、反两方面各举一反训实例进行实践辨析。

(一)“盛”“装”类

早在1997 年,郑远汉就关注到了词典对“盛”“装”的收录情况。时至今日,《现代汉语词典》已更新至第7 版,“盛”“装”的问题仍然摆在那里。表面上看是词典的释义举例与义项收录的问题,实则要讲清楚了还关系着“盛”“装”是否为现代汉语反训词的问题。

郑远汉所举用例见下:

[1]把饭盛在碗里 把水装在缸里

[2]这间屋子小,盛不下这么多东西这间屋子小,装不下这么多东西

[3]篮子里盛着鸡蛋 盒子里装着饼干

例[1]中“盛”“装”表示的是施予即“盛入”“装入”义,说的是“盛”“装”的动作;例[2][3]中“盛”“装”表示的是承受即容纳义,其中例[2]说的是“盛”“装”的容量,例[3]说的是“盛”“装”的状态。表面上看,确实如此。

值得关注的是,例[1]中“盛”“装”皆处于“把”字句中,且用为祈使语气,句中凸显的是人的动作行为,所以“盛”“装”为“盛入”“装入”;假如将其变换为“被”字句,即有“饭被盛在碗里”“水被装在缸里”,则此时句意表示动作完成后的状态,“盛”“装”可以被强调为“盛入”“装入”的动作义,也可以理解为表“容纳”的状态义,可见,句式的变换引发了词义临时语境下的不同;再假如,不要“把”也不用“被”,即有“饭盛在碗里”“水装在缸里”,则此时需依照具体语境来判别是祈使句下的“盛入”“装入”义还是陈述句下的“容纳”义,影响词义理解的关键仍是在句式上,显然所谓的义位变体并没有真正进入词义中。

“盛”“装”类词,因为涉及三个行为对象:人(动作发出者)、物(动作承受者1)、器(动作承受者2),不同的行为对象作主语,动词不可避免地会被随文释为主动义、被动义,但这通常是由句法层面的主动态、被动态造成的,与单纯词义层面的授受对立是不同的。因为无论何时,都是人发出动作,句式结构的变换并未改变动词内涵,这适用于所有的及物动词,与反训词义兼正反是不同的。比如,将上述例句中的“盛”“装”替换为“放”,也能讲得通,那是否就可以说“放”是兼含装入义和容纳义的反训词呢?我们说,词义的生成固然会受到句式语法的影响,但词义与之毕竟从属不同范畴,不能轻率地将由句法造成的义位变体错定为新义位。假若我们将“盛”“装”都视为反训词,则任何一个动词几乎都可以照此解释为反训词了。

以上,“盛”“装”类词,其所谓的正反两义,实际上只是句法因素造成的主动义与被动义的表面对立,不是独立稳定的义位,“义”的标准既未达成,自然不能判定为反训词。而《现代汉语词典》对于“盛”“装”在义项与例句方面的“暧昧”收录情况,也反映出了人们对该问题仍未有充分的注意与清楚的认识。

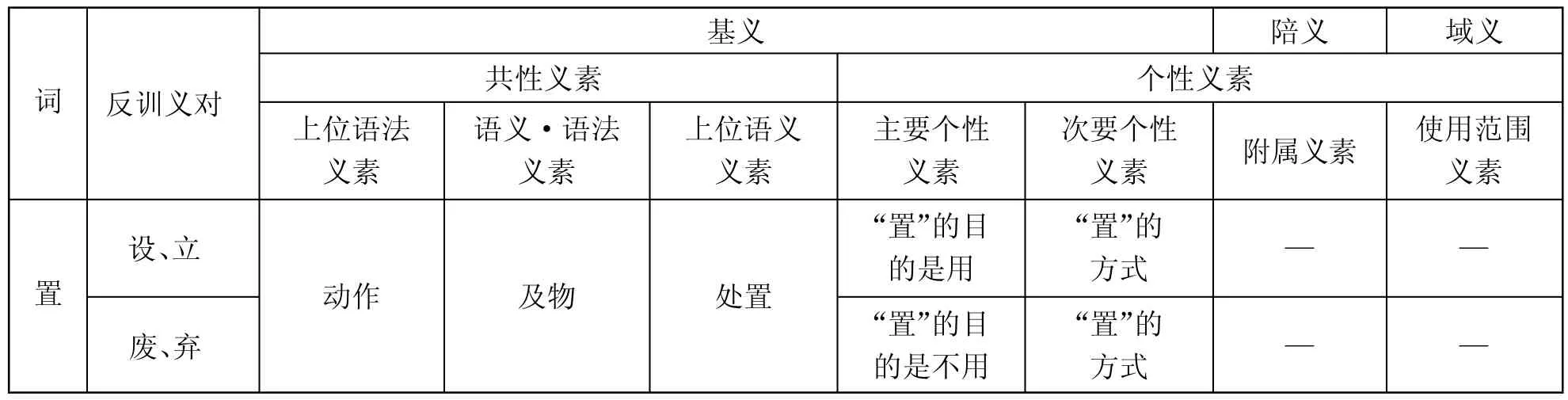

(二)“置”类

考察“置”之文献用例:

[1]项王则受璧,置之坐下。亚父受玉斗,置之地,拔剑撞而破之。(《史记·项羽本纪》)

[2]帝积苦兵间,以嚣子内侍、公孙述远据边陲,乃谓诸将曰:“且当置此两子于度外耳。”(《后汉书·隗嚣传》)

考察更多的文献用例,见下所示:

[3]于是秦始征晋河东,置(设立)官司马。(《左传·僖公十五年》)

[4]父母置(与“废”反义对文)之,子弗敢废。(《吕氏春秋·孝行》)

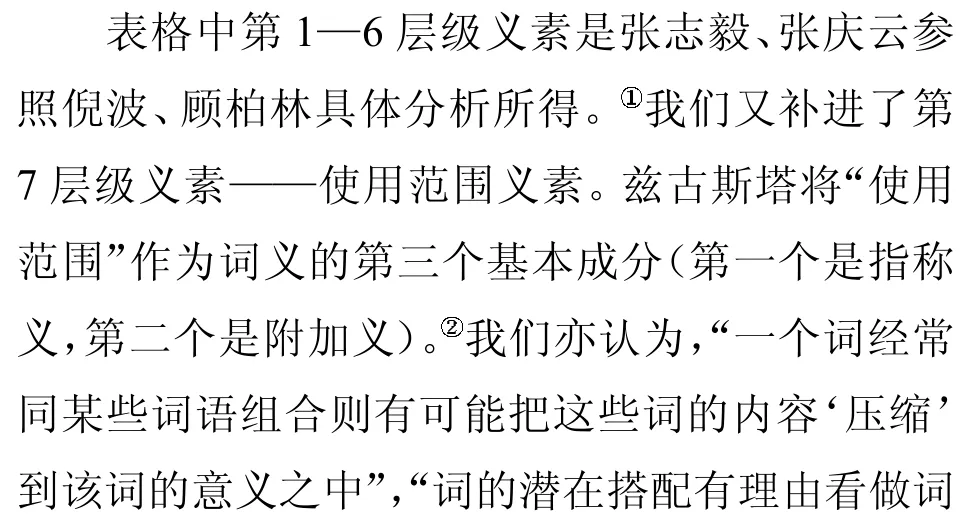

词 反训义对共性义素上位语法义素语义·语法义素基义 陪义域义个性义素上位语义义素主要个性义素次要个性义素 附属义素 使用范围义素置设、立废、弃“置”的目的是用动作 及物 处置 “置”的目的是不用“置”的方式 ——“置”的方式——

[5]俄又置(放置)一石赤菽东门之外而令之曰:“有能徙此于西门之外者,赐之如初。”(《韩非子·内储说上》)

[6]金人十二,重各千石,置(放置)廷宫中。(《史记·秦始皇本纪》)

[7]是故君子议道自己,而置(设置)法以民。(《礼记·表记》)

[8]当人之卧也,置(放置)食物其旁,不能知也。(《论衡·祀义篇》)

[9]元狩四年,初置(设立)大司马。(《汉书·百官公卿表》)

[10]今以小忿弃之,是以小怨置(搁开、废置,与“弃”相应)大德也,无乃不可乎?(《国语·周语中》)

[11]褒人褒姁有狱,而以为入于王,王遂置(赦免、释放)之。(《国语·郑语》)

[12]夫以贱匹贵,国之害也;置(废置,与“立”反义对文)大立少,乱之本也。(《晏子春秋·内篇·谏上》)

[13]斩首捕虏,比三百石以上者皆杀之,无有所置(赦罪、释放)。(《史记·吴王濞列传》)

[14]工人不能置(与“去”同义对文)规而为圆,去矩而为方。(《灵枢·逆顺肥瘦》)

[15]甚者置(与“求”反义对文)其本,求之末,当后者反先之,无一焉不悖于极。(宋王安石《与祖择之书》)

[16]晋王归晋阳,休兵行赏,命州县举贤才,黜贪残,置(豁免)租赋,抚孤穷,申冤滥,禁奸盗。(明李贽《史纲评要·后梁纪·太祖皇帝》)

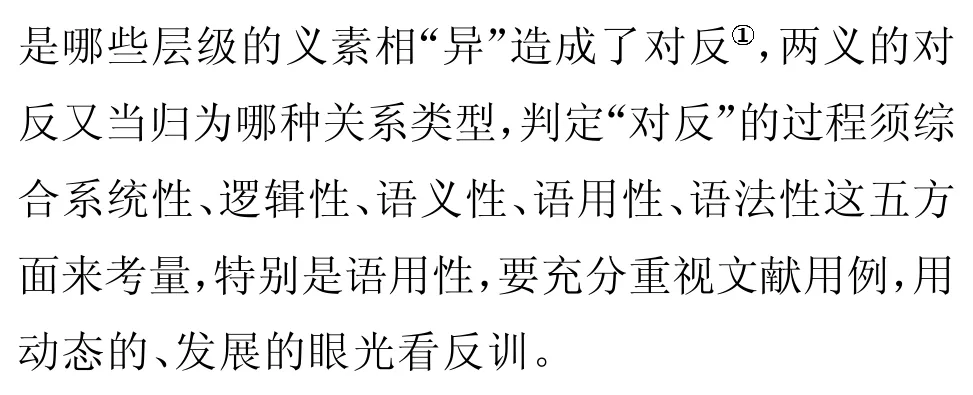

例[3]至[9]表设、立义,例[10]至[16]表废、弃义,取义分明。此时,若仍将各例中的“置”统一释为抽象的放义,无异于是对词义自然发展的视而不见。我们将“置”之立、弃两义剖析如表2。

可见,金小平对“置”的判定:“放置是一个动作”“一种比较宽泛的动作行为”等语,确乎是对的,甚至我们可以进一步限定“置”为一种表处置的及物动作。但这些都还是站在上位义素的层级看问题,看到的是两个对反义位的共性部分,要想辨明两义之“异”须进一步关注到个性义素层级。例[1]和[2],对“置”还可囫囵作解,例[3]至[16],“置”已然分化为两个表意鲜明对立的稳定义位,语境中“置”因目的不同而有“用”与“不用”之别,这成为立、弃两义的主要个性义素,构成了两义的主要区别特征,而非对原动作义的一种简单的、临时的“附加”,金小平之论不可取。

综上,“置”类词,其反训义是基于源义引申而来,源义通常是一种比较宽泛的、中性的动作行为,动作发出者基于不同目的,出于自身的好恶情绪或愿望意图,最终导致了动作结果呈现为两个截然相反的走向,为“义”与“对反”两个标准皆满足,故当判定为真反训。词义的生成变化是一个动态的、连续的过程,是义位变体还是稳定义位,不能断“时”取义,须搜检更多的文献用例观察判断。

结语

反训的判定是研究反训的基础,关乎理论建设与实践操作两方面。本文将历代的反训判定归结为三种模式:“以为然而然”“辨所以然而见然”“定何为然而论然”,逐一论辨其特点,在此基础上指出判定反训的两大方面:是否为同一词,是否为对反两义。前者只要我们树立了清晰的字、词意识,基本可以比较容易的判定出来,因此反训判定的关键主要还在“对反为义”,面对一个或一类具体的反训实例时,须在充分占有文献用例的基础上,辨析所谓的正反两义是否为“义”、是否“对反”,判定时可藉助义素层级表来剖析两义,较为科学、分明地呈现出两义之“异”,明确两义对反内容,进而综合系统性、逻辑性、语义性、语用性、语法性等方面来考量并确定两义的对反类型。

当然,理论建设中仍有不成熟、不完善的地方,所举“盛”“装”类、“置”类这两则有争议的反训实例进行辨析,是一种检验,在判定实践中更能清楚地看到理论与实践的距离,而检验成功与否,反过来,都可以更进一步明确和完善反训的判定理论。