城市内河水体感观透明度提升试验研究

程顺健

(福州城建设计研究院有限公司 福建福州 350001)

1 研究背景

福州市自2017 年启动城区水系综合治理以来,44 条黑臭水体已全面消除,2018 年经生态环境部、住建部联合评定为“全国黑臭水体治理示范城市”。城区已建成的内河均已进入正常管养,水质持续提升,2022 年80%以上城区内河水质主要指标(COD、氨氮)达到地表Ⅳ类水标准。虽然福州市城区大部分内河水质主要指标已达到地表Ⅳ类水标准,但内河水体透明度普遍不高,内河水体虽然已经不黑不臭,但整体观感仍未恢复到水体被污染前,水草丰茂、鱼翔浅底的状态。

随着我国社会主要矛盾的转化,生态环境在人民群众生活幸福指数中的权重不断提高,人民群众从过去“盼温饱”到现在“盼环保”、从过去“求生存”到现在“求生态”,期盼享有更加优美的生态环境。建设生态文明既是民意所指,也是民生所求;既能增进民生福祉,也能让群众公平享有发展成果。要坚持生态惠民、生态利民、生态为民,切实提高生态环境质量,深入实施水污染防治行动计划,还老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象是我国为增进民生福祉的新时代要求。所以如何有效提升内河水体透明度就成了当前福州市生态环境提升的重要课题。

本文以福州市打铁港河水体透明度提升试验为例,分析影响水体透明度的因素,探究适合福州城区水体透明度提升的技术措施,并进一步探索提高福州城区众多内河与湖体的感观透明度及水质的技术路线。这也助于福州市整体生态环境品质提升,对深化生态文明建设具有十分重要的意义。

2 透明度影响因素分析

水体感观透明度是水质评价的关键生态指标,它是一个能够较为直观反映水体的浑浊程度以及水体光传输能力的常用物理特性指标[1],也可以作为评价水体富营养化和水生态健康的重要指标[2]。水体透明度的高低主要受水中浮游生物和悬浮颗粒物影响,浮游生物和悬浮颗粒物越多,水体透明度越低[3]。藻类等内源性生产是悬浮颗粒物和总有机碳的重要来源;水温、氮磷比和风速主要通过调节水体中的总有机碳含量和叶绿素a 含量对水体透明度产生间接影响[4]。

不同水体影响透明度的因素及受到的影响程度可能均不同。根据现场调查,影响福州打铁港河感观透明度的主要原因有:

(1)打铁港河来水为晋安河河水,来水感观透明度不佳。

(2)水中藻类较多,悬浮物较多,属于藻型浊水态水体,水体呈绿色较为浑浊。

(3)水中缺乏生态位,存在大量罗非鱼,搅动底泥引起底泥悬浮,水体缺乏自净能力。

影响内河水体感观透明的直接原因是水中悬浮物多造成的水体浑浊。为此,本次研究利用打铁港河补水泵站设置了原位混凝沉淀的试验,初步探索了改善内河水体感观透明度的方法。

3 试验概况

本次试验利用福州打铁港河补水泵站作为药剂混合搅拌设施,利用天然河道作为沉淀段,开展原位混凝沉淀试验,探究最佳的混凝沉淀工艺设计和运行参数,并分析该技术在福州市城区的适用性。

3.1 河道概况

打铁港河河道平均宽度约20~25 m,上游接琼东河,下游接新港河,总长度约1.4 km,平均水深约1.8 m,主要补水来自打铁港补水泵站。打铁港补水泵站位于群众东路与六一中路交叉口,主要功能是引晋安河水调配打铁港河,泵站现有补水泵3 台(单台2.7 m3/s,日常开启2 台,涨潮期间停机)。打铁港河两侧遮阴约50%,补水泵开启时河道流速较快。水藻滋生,底泥易漂浮,观感透明度约60 cm。

3.2 水体透明度测量方法

本次试验采用塞氏盘测定水体透明度。将塞氏盘沉入待测水体中,直至恰好看不清塞氏盘的深度时,记录水面处的刻度,即可测得此处水体的透明度。

3.3 水体透明度本底值

水体透明度本底值是指在没有人为干扰或污染的情况下,水体自然状态下的透明度水平。它代表了健康水体的理想透明度,并且对于评估水质和环境状况至关重要。水体透明度主要受到以下3 个因素的影响:

(1)悬浮物。悬浮物包括沉积物、泥沙、藻类等微小颗粒,它们会使水体变得浑浊并降低透明度。在自然环境中,悬浮物的含量通常是有限的,对水体透明度的影响较小。

(2)溶解物质。水中的溶解物质如酸、碱、盐等无机物以及有机化合物等,可以吸收光线并降低透明度。然而,在适度的浓度下,这些溶解物质对水体的透明度影响相对较小。

(3)藻类和浮游生物。过多的藻类和浮游生物在水体中繁殖会导致水体变绿或浑浊,从而降低其透明度。这种情况通常发生在富营养化的水体中,由于过量的营养物质供应,藻类和浮游生物得到了大量生长。

透明度本底值的确定通常是通过对没有明显污染源的自然水体进行监测和采样得出的。这可以作为水体健康状态的1 个参考点,并与日后的监测结果进行比较,以评估水质是否发生变化。

在实际应用中,透明度本底值的测定有助于判断水体受到污染或人类活动影响的程度。当水体透明度低于本底值时,可能意味着存在悬浮物、溶解物质或富营养物质等污染因素,需要进一步调查和采取措施保护水体环境。该项目试验开始前,在打铁港河多个位置测量透明度均为60 cm 左右。

3.4 试验关键技术

本次试验采用混凝沉淀技术提升水体透明度。

混凝是向水中投加药剂,通过快速混合,使药剂均匀分散在废水中,然后慢速混合形成大的可沉絮体。胶体颗粒脱稳碰撞形成微粒的过程称为“絮凝”。将混合、凝聚、絮凝合起来称为混凝,它是水处理的重要环节。混凝产生的较大絮体通过后续的沉淀从水中分离出来的方法称为混凝沉淀法。

一般来说,混凝沉淀法常用于城镇污水和工业废水处理,本项目创新地将混凝剂聚合氯化铝(PAC)用于内河水体透明度提升。当混凝剂投入到内河水体中时,混凝剂水解形成的高价态的聚合离子,能迅速与悬浮物的负电荷发生电中和作用,从而吸附在颗粒表面上。继续投加混凝剂,足够数量的异号离子吸附在颗粒表面上,可以使颗粒表面的电荷减少到某个临界值,这时候静电斥力无法阻止颗粒之间的接触,于是发生凝聚。如果投入过量的混凝剂,超额的异号离子吸附到颗粒物表面,引起表面电荷发生变号,当表面电荷变得足够高时,胶体会发生重新稳定的现象。因此本项目将重点聚焦于混凝剂(PAC)的投加量。

3.5 试验方案

本试验分为采样试验和原位试验2 个部分。

3.5.1 采样试验

从打铁港河中取水样送至实验室进行混凝实验,测试不同PAC 投加量下水样浊度的降低效果,得出理想状态下的最佳PAC 投加量。

3.5.2 原位试验

在打铁港补水泵站的进水池投加PAC,并在河道距泵站100 m 和150 m 处各设置1 道拦网以拦截絮凝作用产生的矾花。

在不同河段设置5 个监测点,通过对加药后的水体透明度进行观测,分析最佳的工艺设计和运行参数。1 号点距离加药点约200 m;2 号点距离约600 m;3 号点距离约1 km;4 号点距离约1.4 km;5 号点距离1.6 km。

4 试验结果

4.1 采样试验结果

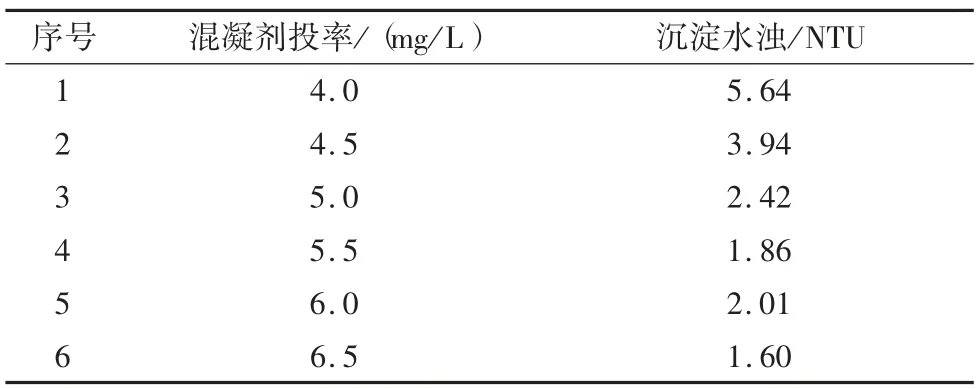

本次在打铁港上游取水样,实验前测定源水浊度为8.1 NTU,使用ZR4-6 型混凝试验搅拌机开展实验,混凝剂使用10%的PAC 溶液,混凝程序设置参数为:第1 阶段30 s 350 r/min;第2 阶段150 s 250 r/min;第3 阶段240 s 150 r/min;第4 阶段360 s 80 r/min;第5 阶段600 s 0 r/min。测试不同混凝剂投加量下水样浊度的降低效果,实验结果如表1 所示。

表1 混凝搅拌实验记录表

从表1 可知,混凝剂投率达到6.5 mg/L 时(每升水样投加6.5 mg10%的PAC 溶液),沉淀水浊度可达到1.6 NTU,已接近《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)要求的供水浊度(≤1.00 NTU)。因此得出结论:理想状态下打铁港河的水样在混凝剂投加量达到6.5 mg/L 时即可达到较好的透明度提升效果。

4.2 原位试验结果

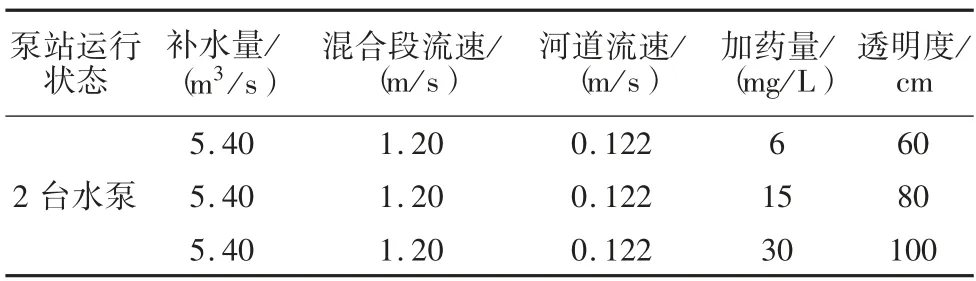

试验直接在河道中将PAC 混凝剂投入水泵进水前池中,利用水泵进行混合搅拌,利用河道作为沉淀段,测试不同药剂投加量及不同补水量下对于水体透明度提高的效果。

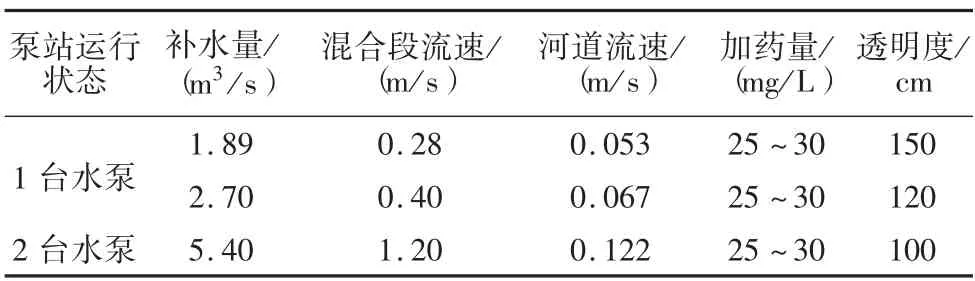

本次试验在不同工况下的试验结果见表2~4。

表2 不同加药量对水质透明度提升的影响

表3 不同补水量对水质透明度提升的影响

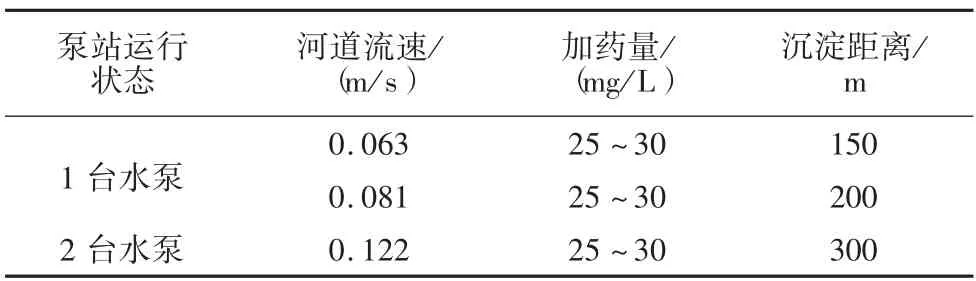

表4 最佳加药量下,不同补水量下的沉淀距离

最佳工况下,加药后河道透明度可达150 cm。

5 建议

(1)原位投加PAC 混凝剂可显著提升内河水体透明度,合适工况下水体透明度由60 cm 提升至150 cm 左右。加药量和河道流速是影响透明度提升效果的主要因素,打铁港河透明度提升的最佳工况为加药量25~30 mg/L,河道流速0.053 m/s(补水量1.89 m3/s),最佳工况下水体透明度可达150 cm。应尽量降低河道流速,河道流速与混合段的流速相差不要过大,可以提升混凝沉淀效果,实际运营时可通过适当降低补水量将河道流速控制在0.05 m/s 以下。

(2)根据现场观察,沉淀段的长度主要与沉淀时间有关,沉淀时间大约1~2 h,针对打铁港河,沉淀段的长度建议控制在200~300 m 左右,可以在沉淀区末端设置活动拦污坝或水平斜管等设施以提高沉淀效果。但原位投加混凝剂会引起河道沉淀区淤积,若长期投加,则需设置常态化清淤措施。

(3)最佳工况下成品PAC 溶液的日消耗量约6~7 t,药剂费用约4 000~5 000 元/d。

(4)本次试验采用的原位混凝沉淀技术对提升水体透明度有较为明显的效果,但也存在一些局限性:①仅对水体中的悬浮颗粒物有效果,无法有效降低水体藻类含量,水体整体颜色偏绿,透明度有效提升但观感尚不理想。②无法改善水中生态环境,长期向水体投加混凝剂可能对河道的生态产生影响。③原位投加混凝剂会引起河道沉淀段淤积,若长期使用需定期进行河底清淤。

(5)城区内河水体感观透明度不佳的直接原因是水中悬浮物与藻类过多,根本原因是水中生态位缺失,水体缺乏自净能力。原位混凝沉淀技术可快速降低水中悬浮物,提高水体透明度,但不属于生态手段,运行成本高,且存在一定的生态隐患,不建议作为永久措施长期使用,仅可作为应急手段使用。建议针对不同河道特征采取切实可行的养护手段,例如微生物灭藻法,定期收割、更新沉水植物,生物调控等,可以有效改善水体中各种生物的数量,从而快速提高水体透明度,有效改善城市内河水体环境[5]。

6 结语

综上所述,原位混凝沉淀技术因地制宜,充分利用现有河道、泵站作为混凝沉淀用地,节省了投资且运营相对简单,解决了源头补水浑浊、水中悬浮物多的问题。相较于异位混凝沉淀技术,原位混凝沉淀技术节省了用地及设备投资,适用于一些河道补水前净化工作或作为应急措施在短期内快速提升水体透明度。