十堰市某重点集镇地质灾害易发性评价研究

徐亚宁 刘钢一

(1 武汉工程大学 湖北武汉 430034 2 湖北省地质环境总站 湖北武汉 430034)

0 引言

面临多重国家战略机遇叠加与政策扶持,十堰市茶店镇城镇化进程不断加快,特别是人类工程活动程度和密度的增多,加剧了地质环境问题的发生和发展,从而导致滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的发生,给人民的财产和生命带来巨大的损失。地质灾害易发性评价一直作为我国地质灾害研究的重点,进行地质灾害易发性评价对于地质灾害危险性、风险性评价有着极其重要的前置作用,也是集镇地质灾害防治工作展开的前提。

针对小范围大比例尺的重点集镇地质灾害易发性评价研究,除选取合适的评价因子处理分析和选择合理的评价方法之外,最重要的是选择恰当的评价单元[1]。评价单元的划分是进行地质灾害易发性评价的首要任务,目前常用的评价单元主要有5 种:栅格单元、斜坡单元、行政单元、子流域单元和均一条件单元。其中子流域单元一般在泥石流灾害评价中使用;均一条件单元未考虑不同地区地质环境条件的复杂性[1];行政单元是以行政乡、市、省等为边界划分评价单元,可以帮助地方政府做好防灾减灾防治工作,但是也未能深入考虑不同行政区域的地质环境条件的均一性和差异性;栅格单元不能直接反映地形条件,但是通过ArcGIS 能快速分割成无数规则栅格,便于数据管理和修正,运用方便高效;斜坡是地质灾害发生的基本地形地貌单元,以斜坡作为评价单元能够综合体现各种控制与影响因素的作用,提高与实际地形地貌的吻合度,反映出斜坡真实的地形地貌起伏变化和工程地质条件。

基于上述划分方法,结合研究区的实际情况,选取栅格单元和斜坡单元作为基本评价单元,分析不同评价单元得到的地质灾害易发性评价结果,解决小范围大比例尺的重点集镇地质灾害易发性评价选取合适评价单元的问题,提高易发性评价的精度[1]。

1 地质环境条件

研究区以茶店镇老镇区城镇建成区和规划区为中心,向外至周围斜坡一级分水岭,总面积11.6 km2,地理坐标为东经110°46′—110°53′、北纬32°41′—32°48′,南北最大纵长4 km,东西最大横距4.9 km,东邻G59 国道,西北为十堰市高新区产业园,南与十堰市张湾区毗邻,北同城关、杨溪铺镇隔江相望,神定河自西南经研究区汇入汉水。

1.1 气象水文

研究区地处中纬度地区,气候温和,雨热同期,属亚热带季风湿润气候。境内地形复杂,重峦叠嶂,溪谷纵横,高差悬殊,气候垂直变化明显,降雨形式多以大雨、暴雨为主,周边山间沟谷水系发育,沟谷水系均汇入神定河,神定河由南向北穿越集镇,汇入汉水。

1.2 地形地貌

研究区内地形地貌主要由构造剥蚀丘陵区及河流沟谷形成河漫滩及河谷阶地组成。区内整体地势呈四周高中部低,相对高差300 m,内有神定河纵贯南北,形成河漫滩及河谷阶地,周围山峰耸立,地形起伏较大。

1.3 地层岩性

研究区地处中元古界与上元古界地层交界处,由老至新地层主要有:中元古界武当群第三岩组(Pt2Wc)、新元古界震旦系耀岭河组(Z1y)和不同成因的第四系松散堆积物。局部有下古生代脉状及顺层贯入的小型侵入体(Ptβμ),主要由辉绿岩组成。

1.4 地质构造

研究区内的地质构造方向线呈北西-南东向发育,地质灾害集中分布区与构造带的展布具有明显的一致性,附近青峰断裂、白河-谷城断裂及陈家河断裂等新构造运动比较明显,形成四—五级夷平面和三—四级河谷阶地,以及新生代断陷盆地。

2 评价方法

2.1 评价单元划分方法

根据研究区具体情形,评价划分方法采用栅格单元和斜坡单元,通过数据处理,最终得到2 种评价单元进行易发性评价的基础数据,基于此进行地质灾害易发性评价对比研究。

2.1.1 栅格单元数据

栅格单元是基于地理信息系统的的划分方法,运用信息化技术运算快捷、计算准确迅速、便于掌握和应用。栅格单元划分方法可以表现整个区域基础地质环境条件,每一个栅格都代表对应研究区域的属性,以此进行研究区域易发性评价研究。但是栅格单元和地形整体特征关联度较低,与实际地形吻合度较低。综合考虑研究区地质环境条件、范围和已发生地质灾害的规模,保证评价结果合理性,以数字高程模型(DEM)数据为准,按照5 m×5 m 栅格大小将研究区划分为3 244 个栅格单元[2]。

2.1.2 斜坡单元数据

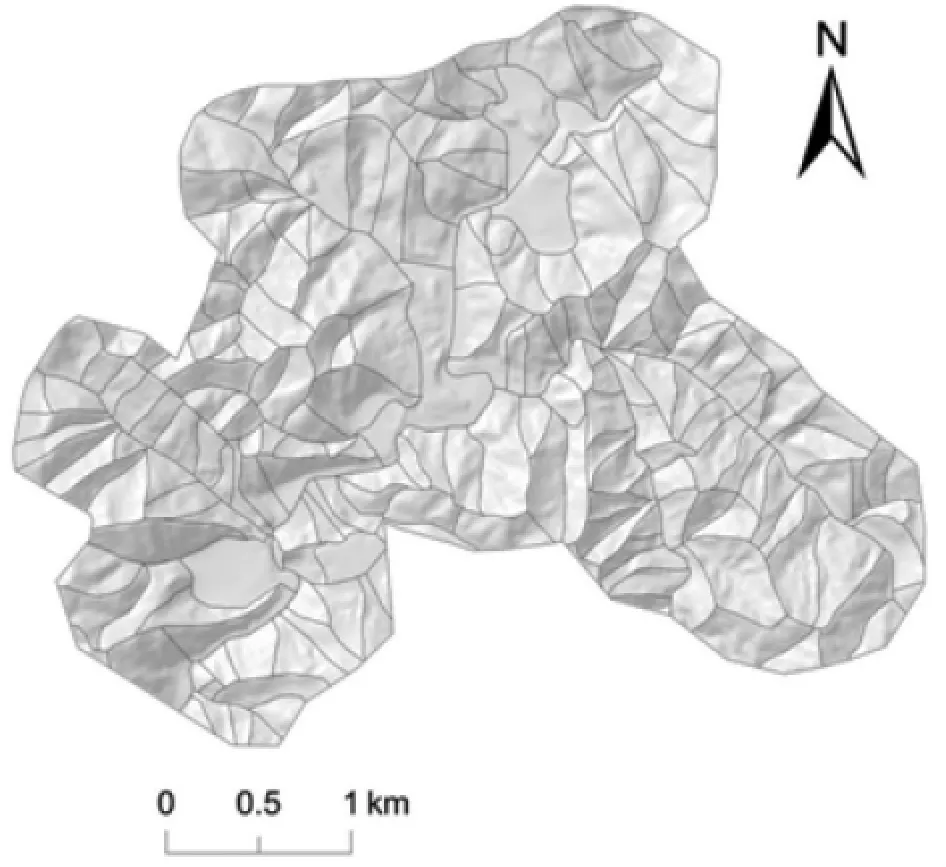

斜坡单元数据可以真实地表现局部区域的地形地貌,对滑坡、崩塌等地质灾害具有明显的控制作用,是对地质灾害进行评价的常用基本单元[3]。斜坡单元划分主要步骤为:以研究区1∶10 000 的地形图为底图,生成研究区的正DEM 模型,接着将研究区DEM 数据减去研究区内最高海拔生成负DEM 模型,利用ArcGIS 中水文分析工具,分别对正反DEM 填洼生成无洼地DEM,流向工具提取水流方向,流量工具确定该区域汇流累积量,条件分析设定阈值生成河网并进行河网连接,确定正反集水流域边界(分别对应山谷线和山脊线),把生成的集水流域与反向集水流域融合,最终得到的叠加区域面文件即为初步划分的斜坡单元[4]。再根据研究区地质构造、地层岩性及产状等因素,结合野外调查进一步人工修编不合理的单元,得到最终的大小、形状与实际地形高度吻合的斜坡单元。通过上述步骤,将本研究区划分为215 个斜坡评价单元,评价单元划分示意如图1 所示。

图1 研究区斜坡单元划分图

2.2 层次分析法

在地质灾害易发性评价中,需综合各指标的相对重要性进行权重评估赋值,指标权重值的确定会影响评价结果的准确性[1]。层次分析法简单实用、精度较高,发展较成熟,可以适用于大比例尺、小范围的研究区域,主要内容是根据专家打分法采用1~9 标度法判断评价指标的相对重要性,并将各指标两两比较构造判断矩阵,通过计算确定各指标权重值,衡量指标的相对重要性,最后对判断矩阵进行一致性检验[1]。

计算判断矩阵的最大特征值,见式(1)。

计算一致性检验指标,见式(2)和式(3)。

式中:λmax代表最大特征值;n 为判断矩阵阶数计算一致性比例。

式中:RI 为平均随机一致性指标,若CR≤0.1,则通过检验,否则需要对判断矩阵进行调整,直至通过检验为止[6]。

2.3 综合指数法

通过综合指数模型进行地质灾害易发性评价,主要通过ArcGIS 重分类功能设定各个因子的分级区间,利用ArcGIS 空间分析的加权总和功能将每个因子区间赋予的分值与各个评价因子的权重相乘,就得到了地质灾害易发程度量化的综合评价指数。通过综合指数模型来确定地质灾害易发程度,计算简单快捷,最后根据量化值K 形成评价结果图。K 值越大,地质灾害灾害易发程度越高[7]。模型计算公式见式(4)。

式中:K 为地质灾害易发程度综合评价指数;Li为第i 个评价因子的量化指数;Ri为第i 个评价因子的权重;n 为评价因子总数[1]。

3 评价因子构建

3.1 评价因子选取及数据处理

选取评价因子前,要对整个研究区的地质环境条件进行分析,查明区内诱发地质灾害发生的影响因素,从而选取对地质灾害发生有显著性影响作用的因素,从可获取性和存在性出发,综合研究区野外调勘察的地质环境情况和地质灾害发育情况,最后选取工程岩组、距断层距离、距水系距离、植被覆盖率、坡度、斜坡结构、曲率和高差共8 种显著性因素作为评价因子[8]。

根据选取的评价指标进行数据分析,以栅格单元作为评价单元时,通过ArcGIS 表面分析工具从DEM 中提取坡度、曲率、高差数据,而距水系距离、距断层距离数据采用多环缓冲等工具构建缓冲区获得,植被覆盖度通过栅格计算器对NDVI处理获得,地层岩性和斜坡结构以野外的实地调查数据为准;以斜坡单元作为基本评价单元,需要获取每个斜坡单元内的评价因子数据[9],对于植被覆盖率、坡度、曲率3 个指标,分别取分区统计中斜坡单元区域内的平均植被覆盖度、平均坡度、平均曲率为斜坡单元属性值,距断层距离、距水系距离取分区统计中斜坡单元区域距离断层的最小距离,斜坡高差取斜坡单元区域内最高点与最低点的差值,工程岩组取斜坡单元区域中主要岩体性质,斜坡结构数据仍以野外实际调查数据为基础。

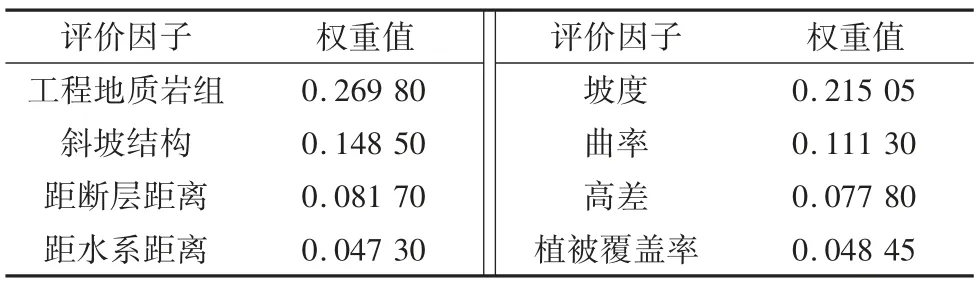

3.2 评价因子权重计算

在确定地质灾害易发性评价评价因子之后,需要判断各个评价因子影响地质灾害发生的重要性程度。本文使用层次分析法计算各个因子的权重值,得出因子相对重要性排序,各指标权重值见表1。

表1 评价指标权重表

3.3 评价因子量化分级

地质灾害评价因子有多种数据类型,例如坡度、曲率等属于连续性数据,工程岩组属于离散型数据,不利于数据计算分析,因此需要对评价因子数据进行预处理。通过野外地质调查,参考已有的地质灾害点的分布,建立研究区评价因子统一的分级量化标准,其中,评价因子分级赋值范围在1~9 分之间,对地质灾害影响越高,评价因子赋值分数越大。

4 地质灾害易发性评价

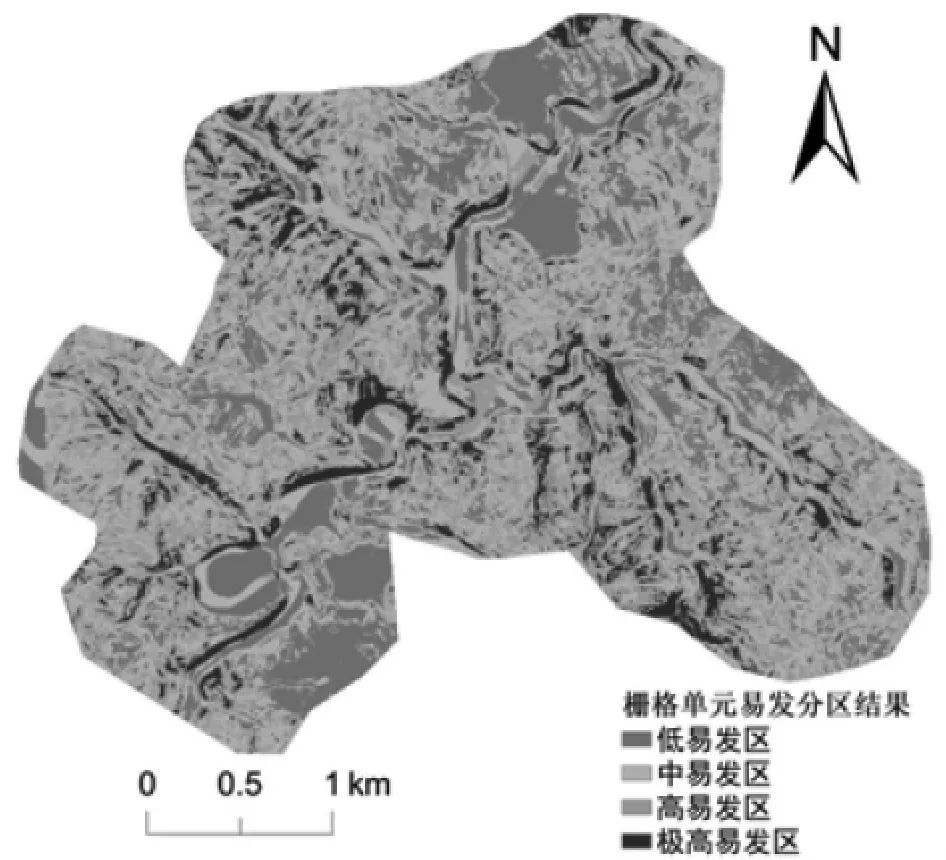

4.1 基于栅格单元的易发性评价结果

基于栅格单元作为基础评价单元时,依据ArcGIS 取得的评价因子数据和层次分析法计算的各个因子权重,通过综合指数模型进行加权叠加计算,得到研究区每个评价单元上量化的地质灾害易发性综合指数,再采用自然断点法,进一步划分得到易发性程度分区规划,最后将研究区地质灾害易发性分为低易发区、中易发区和高易发区、极高易发区4 个易发性等级,最终得到基于栅格单元划分方法的地质灾害易发性分区结果[4],其中,极高易发区占据整个研究区范围的14.27%,高易发区占31.80%,中易发区占38.38%,低易发区占15.55%,如图2 所示。

图2 基于栅格单元的易发性评价结果图

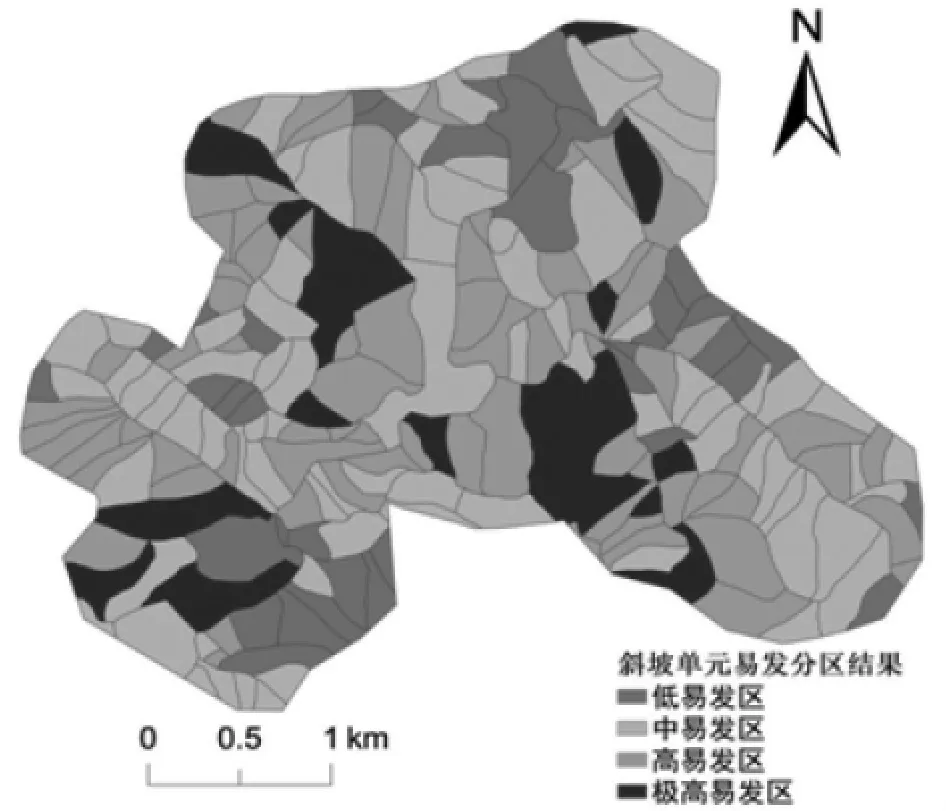

4.2 基于斜坡单元的易发性评价结果

基于斜坡单元作为基础评价单元时,同样将取得的评价因子数据和权重,通过综合指数模型进行加权叠加计算,最后用自然断点法将研究区地质灾害易发性分为低、中、高、极高4 个易发性分区等级,最终得到基于斜坡单元划分方法的地质灾害易发性分区结果,其中,极高易发区占据整个研究区范围的13.31%,高易发区30.23%,中易发区41.42%,低易发区15.04%,如图3 所示。

图3 基于斜坡单元的易发性评价结果图

4.3 评价结果分析

根据2 种不同评价单元得到的地质灾害易发性分区结果图,仍不能明确判别出评价单元对易发性评价结果精度之间的影响,为了验证结果精度的可靠性,需要在易发性分区结果的基础上,通过进一步分析地质灾害点实际分布情况与受试者工作特征(ROC)曲线和易发性量化评价结果的关系,以确定哪一种评价单元更适合研究区地质灾害易发性评价[10]。

将基于不同评价单元得到的地质灾害易发性评价结果和已发生地质灾害点的分布情况进行空间比对发现:2 种评价单元在极高易发区发育灾害点均1 处,占灾害点总数的9.09%,低易发区均未发育灾害点,评价单元为斜坡单元时高易发区灾害点数量占据地质灾害总数的81.82%,中易发区占9.09%,为栅格单元时高易发区占63.64%,中易发区占27.27%,中易发区栅格单元灾害点占比比斜坡单元占比高18.18%。

分析表明:2 种评价单元得到的各个分区面积比相差很小,但是在每个分区内已发生地质灾害点的分布数量比略有不同,在极高易发区,以斜坡单元作为评价单元比栅格单元高18.18%,中易发区栅格单元占比较斜坡单元高18.18%,但是基于斜坡单元的易发性评价结果可将研究区90.91%的地质灾害划分到极高、高易发区,而基于栅格单元仅占72.73%,所以斜坡单元作为评价单元更符合实际情况。

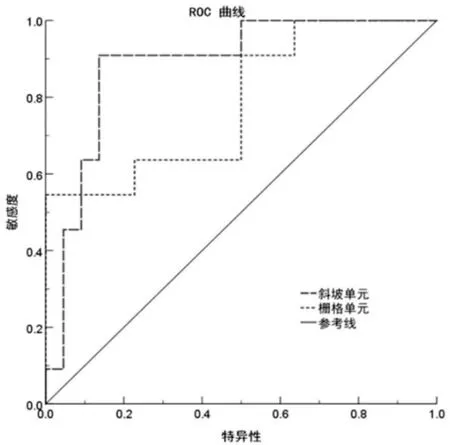

4.4 精度验证

研究区采用ROC 曲线分别对基于斜坡单元和栅格单元地质灾害易发性评价结果进行精度验证,以确定哪一种评价单元划分方法更适合研究区的地质灾害易发性评价。这种方法验证模型分区精度,主要是利用曲线下面积(Area Under Curve,AUC)作为评价指标,AUC 取值范围为0.5~1 之间,其值越接近于1,模型的评价精度越高[10]。

主要采用ArcGIS 根据研究区范围创建随机点,并且与地质灾害点合并为1 个点文件,多值提取至点工具将栅格单元和斜坡单元的地质灾害易发性综合指数值均提取至点文件,最后利用SPSS 软件中ROC 曲线分析工具分别绘制研究区基于斜坡单元和栅格单元易发性评价模型ROC 曲线[2],得到2 种评价单元划分方法的精度(AUC 值)分别为88.4%和78.5%,如图4 所示。由此得出,研究区基于斜坡单元的易发性评价结果比基于栅格单元的易发性评价结果精度更高,准确性更好,进一步说明基于斜坡单元作为研究区评价单元的优越性。

图4 易发性评价结果ROC 曲线图

5 结论

本文以大比例尺小范围的重点集镇为研究区,对选取的评价因子进行数据处理和分级量化,并采用层次分析法计算因子权重,分别基于栅格单元和斜坡单元进行地质灾害易发性评价,得到主要结论如下:

(1)基于斜坡单元划分的地质灾害易发性评价结果主要按照区块呈现,可以直观看出某个斜坡的易发程度,贴合实际地形地貌,而栅格单元的评价结果主要赋予细小栅格,与地形条件结合不紧密,离散性较强,未能呈现整体分区范围,所以基于斜坡单元划分的评价结果更加符合研究区实际地形地貌,有利于防灾减灾工程展开。

(2)对比分析2 种评价单元得到的地质灾害易发性评价结果,发现研究区基于斜坡单元和栅格单元的易发程度在4 个分级面积比例差距较小,但是已发生灾害点在高、中易发区的分布数量有所不同,斜坡单元为评价单元时,高易发区占比81.82%,中易发区9.09%,栅格单元为评价单元时,高易发区占比63.64%,中易发区27.27%,但是总体来说基于斜坡单元的地质灾害易发性评价结果将整个研究区的90.91%划分为极高、高易发区,而栅格单元仅72.73%,所以斜坡单元的评价结果更加合理。

(3)采用ROC 曲线对2 种评价单元结果进行精度验证时,以斜坡单元作为评价单元的精度为88.4%,栅格单元精度为78.5%,斜坡单元精度比栅格单元高9.9%,证明了研究区以斜坡单元作为评价单元时,评价结果的精度比栅格单元更高,所以斜坡单元的评价结果更加准确。