基于联盟理论的印度“印太”外交战略自主研究

吕嘉欣

印度提出不结盟原则后,学术界似乎形成了用不结盟理论梳理不结盟运动,以联盟理论阐释联盟实践的研究范式。2020 年7 月20 日,印度外交部长苏杰生在面向全国的电视访谈中明确表示,“印度在未来不会加入任何一个联盟组织”。8 月6日,苏杰生在演讲中将中印两国等量齐观,视中印为平行崛起的全球大国,暗示中印两国关系有赖于在未来达成某种“平衡”或“谅解”。在谈及当前地缘政治和处在变动中的联盟和外交态势时,他主张在处理不同的国家和情况时,采取非教条的、开放和务实的方式。从印度官方的表态可以看出,印度仍然秉持不结盟原则,保持不承诺的灵活态度。而事实上,备受各方关注的美日印澳“四方安全对话”(QUAD)也出现了新动向。继2020年6月印度与澳大利亚签署《军事后勤支持与防务合作协议》之后,印度已邀请澳大利亚参加马拉巴尔联合军事演习。继签署《整体军事信息安全协议》(GSOMIA)、《后勤交流备忘录协定》(LEMOA)、《通讯兼容与安全协议》(COMCASA)后,2020 年10 月,印度与美国在第三次“2+2”对话后签署《地理空间合作基本交流与合作协议》(BECA)。随后,《印度经济时报》公开指出:“从不结盟运动的鼎盛时期到今天准结盟(multi-alignment)的可能性,‘联盟本身就是坏的’这一观点一直是印度主流战略思想中一个不变的概念;当这种表面上的共识开始限制国家的战略选择,我们开始混淆目标和手段时,就需要对它发起挑战;或许国家利益要求印度不需要任何联盟关系,但是,仅仅因为某些令人困惑的战略自主概念阻碍了国家决策与思考,就完全排除这种可能性,即使不是愚蠢,也是非常危险的。”①“Beijing’s Aggression Has Made India’s Diffidence about Alignment Obsolete”,India Economic Times,October 28,2020.

早在2009 年,美国地缘政治学者已将目光投向印度洋,指出印度洋是未来国家博弈的中央舞台。由于印度洋咽喉要道众多,沿岸国家历史、宗教和政治背景多元,发展水平参差,面对错综复杂的非传统安全威胁,印度洋沿岸各国需要根据域内各子区域的现实状况展开多样化的合作。②Robert D.Kaplan,“Center Stages for The Twenty-First Century: Power Plays in The India Ocean”,Foreign Affairs,Vol.88,No.2,2009,pp.16-29.尽管印度不像美国那样有明确的“印太”战略,但特朗普时期有意拉拢印度,拜登政府也明确延续美日印澳各国在“印太”的合作,莫迪政府加大力度开展“印太”外交是不争的事实。莫迪政府“印太”外交从交往对象看属于大国外交,从战略文化看为务实外交,从互动区域来看属于海洋外交,从互动手段上看则为准联盟外交。

印度的外交言论、媒体评论和军事合作动向出现的争鸣,为学术研究带来了新的研究问题:联盟关系中的战略自主是什么?如何理解不结盟原则与印度的准联盟外交之间的关系,进而解释印度就不结盟的官方表态与“印太”地区日渐形成的准联盟雏形这两个看似矛盾的并行趋势?要回答这个问题,就需要从界定学界近来频繁使用的“准联盟”这一概念、改善研究视角以理解不结盟原则与准联盟外交之间的关系、探讨莫迪政府在“印太”区域合作动向三方面开展研究。

一、联盟理论和战略自主研究议程的进展

联盟理论和战略自主研究议程呈现因实践导致的术语多样化、因国际格局变动导致的内涵模糊化,以及通过批判传统“二分法”对联盟关系中战略自主问题进行审视的趋势。

(一)国家间联盟实践的术语多样化

在英文术语中,“alignment”“alliance”与“coalition”并没有明显区别,基欧汉曾以北约为例指出,联盟(alliance)相较于阵营(alignment)而言,前者有规则、规范和程序,使成员能够识别威胁并有效地还手。①从历时性看,基欧汉对“alignment”的理解很大程度来源于对冷战期间美苏两大阵营及其安全联盟北约和华约的划分,对“alliance”则源于两极格局的解体及其意识形态对抗程度的减弱,以苏联解体后的北约制度化为参照。Robert Owen Keohane,Power and Governance in A Partially Globalized World,London: Psychology Press,2002,p.94。帕特里夏·苇兹曼(Patricia Weitsman)则认为联合(coalition)较联盟(alliance)的军事意涵更淡,有更强的可塑性和适应性。②Patricia Weitsman,Waging War: Alliances,Coalitions,and Institutions of Interstate Violence,Stanford:Stanford University Press,2013,p.43.

随着结盟与不结盟越来越难以解释当下国际关系变局,学界提出了“准联盟”(quasi-alliance)术语定义众多国家在安全互动中的“灰色状态”,这一术语由车维德(Victor D.Cha)于1999 年提出,他认为的准联盟关系,是指日本和韩国这类同时与美国签订双边盟约,在军事活动上难免有交集,但彼此之间未直接缔结盟约的关系。各类学术文章中的“选择性结盟”(selective alliance)、“临时性联盟”“战略实用主义”“流动的联盟”(fluid alliance)、“非正式同盟”(informal alliance)、“模棱两可的联盟”(ambivalent alliance)、“基于问题的联盟”(issue based coalition),特别是印度学者近年来创造的“multi-alignment”,皆是因应国家结盟程度变化的描述。术语在不同研究领域具有不同的功能。在政策研究中,上述术语呈现从传统联盟转型为准联盟的趋势,既可以成为本国灵活表达政见的工具,也可能成为第三方国家蓄意给某两个或多个合作国家贴标签的手段。

(二)国际格局变化下的联盟内涵模糊化

上述术语的多样化反映了国际格局的微妙变化。第一,产生的背景变化。联盟在近代国际关系中产生于国家有维持均势需要、军事手段先行的背景下,资本主义世界体系正走向“中心—边缘”两极分化。特别在殖民时期,结盟往往是各宗主国之间联合瓜分或争夺利益的“特权”,联盟的建立可通过公开或秘密外交两种方式进行。随着传统强国在二战后走向衰落以及苏联的解体,中心国家的权力被半边缘和边缘国家稀释,参与国际互动的行为体增多,不对称相互依赖深化,加之国际制度在功能上与联盟的重叠削弱了建立敌友分明正式同盟的必要性,提高了结盟成本。此外,就现代海权博弈而言,《联合国海洋法公约》的法律刚性有待完善,对海上军事活动定义模糊,增加了国家组建联盟的顾虑,降低了行动一致性。准联盟更能适应复杂多变的局势,成为老牌强国开展外交、新兴大国提高国际声望的工具。对于新兴大国来说,既有的霸权主导型同盟体系是其在外交中无法绕开的客观因素,准联盟外交是应对这一因素的策略选择。第二,预设的目标变化。正式联盟的设立往往基于传统安全威胁方面的共识,这种威胁通常为某个国家或军事阵营。准联盟设立的目标可分为应对传统安全威胁和非传统安全威胁,前者主要防范某区域国家军事力量的崛起或潜在的扩张意图,后者则希望通过军事后勤设备共享、协同训练与信息交流,国际公共领域打击海盗、恐怖主义、跨国贩毒、网络攻击等行动的能力。国家参与准联盟的政治收益预期包括但不限于军事援助、债务减免、制裁豁免、贷款或贸易协议、军备采购。①Marina E.Henke,“Buying Allies: Payment Practices in Multilateral Military Coalition-building”,International Security,Vol.43,No.4,2019,p.135.要言之,准联盟可以不明确以某个国家或阵营为针对对象,但其所应对的威胁仍需要军事安全合作加以辅助,而对于这种军事安全合作,不排除后续用于制衡或威慑特定国家的可能,因此,准联盟的意图既模糊又多样。第三,互动方式和内容变化。联盟战略以正式的安全保障条约、共同防御条约为互动依据,有较明确的诸如“如果任何一方受到武力攻击,采取共同行动对付危险”条款。准联盟外交以次级安全合作协议为互动依据,在特定的某个或某几个领域开展,具体表现形式有长期军售协定、联合声明、军事基地共享协定、情报互换协定,通常具有议题导向特征。在核时代中,在高烈度冲突中考验同盟义务的机会变少,准联盟多为预防性联盟,互动内容多为没有明确打击目标的军事联合演习和日常的信息互换。

(三)联盟理论证伪中的“二分法”批判

战略自主原是欧洲国家在后冷战时代探讨的具有批判色彩的话题。在理解结盟问题中的战略自主时,学界已对各类传统二分法做出反思。第一,批判“成本—收益”二分法,这类二分法将国家获得收益这一结果解读为战略自主。斯蒂芬·比德尔(Stephen Biddle)认为,国家结盟的初衷是节约战略成本,将责任分摊给盟友,然在实际操作过程中,又要额外支付收集和监督盟友数据和行动轨迹以确保信息对称的成本。②Stephen Biddle,Julia Macdonald and Ryan Baker,“Small Footprint,Small Payoff: The Military Effectiveness of Security Force Assistance”,Journal of Strategic Studies,Vol.41,No.1-2,2018,pp.89-142.黄宇兴从军事协作在释放威慑信号和提高联合作战效率这两大功能角度,分析了结盟的收益和成本,并指出要发挥释放威慑性和讹诈性信号的功能,军事协作需要公开行动,而公开的军事协作可能引发目标国反弹并致使协作的效益增量减少,秘密军事协作则可以有效避开这一问题。③黄宇兴:《能力分异与军事协作》,《世界经济与政治》,2021 年第5 期,第115 页。前景理论(prospect theory)也给这一思考以启示④Jack S.Levy,“Prospect Theory,Rational Choice,and International Relations”,International Studies Quarterly,Vol.41,No.1,1997,pp.87-112.,具有损失厌恶心理(loss-averse mentality)的国家会将在联盟内支付的成本视为“浮亏”状态,但只要浮亏没有最终成为损失,国家将考虑追加成本,并趋向于冒险策略。第二,批判“安全—自主”二分法,这类二分法认为在联盟中居于弱势地位的国家通过结盟或准联盟外交获得安全将导致自主性削弱。威胁平衡理论(threat balance theory)更多关注联盟组建的安全收益而忽略自主性的损失。韩国学者金吴尚(Woosang Kim)则借用奥根斯基(Organski)的权力转移理论提出联盟转移理论(alliance transition theory),认为像韩国这样的中等发达国家,可以借助联盟巩固以美国为主的霸权体系,还可以发挥中介作用,说服中国这样的挑战国安于现状。①Woosang Kim,“Rising China,Pivotal Middle Power South Korea,and Alliance Transition Theory”,International Area Studies Review,Vol.18,No.3,2015,pp.251-265.另有学者研究发现,双边联盟比多边联盟在安全和行动自主两种结果之间摆幅及变数更小。②Kai He and Huiyun Feng,“‘Why is There No NATO in Asia?’ Revisited: Prospect Theory,Balance of Threat,and US Alliance Strategies”,European Journal of International Relations,Vol.18,No.2,2012,p.235.第三,批判“群内自主—群外自主”二分法③亦可称之为“联盟内自主—联盟外自主”。,这类二分法强调国家在联盟或准联盟内的自主,忽略了联盟外自主。通常,只有霸权国才同时拥有群内和群外自主,小国则需要在群内和群外自主中做出一定取舍。阿克塞尔罗德在其著作《合作的进化》中将联盟加以动态化解读,指出联盟是国家间意图影响某一预期结果的事务性讨价还价,④Robert M.Axelrod,The Evolution of Cooperation,Basic Books,1984.故自主权的评估范畴既不局限于霸权主导国单侧,也不囿于群内,应注重对联盟行动自由的整体计量。例如玛丽娜·亨特(Marina E.Henke)通过研究多边军事行动中的支付模式发现,如果联盟从一开始就有争议而难以达成行动共识,或者联盟已陷入困境,机会主义国家则可获得一个很好的契机介入这一有利于己的盟约。⑤Marina E.Henke,“Buying Allies: Payment Practices in Multilateral Military Coalition-building”,International Security,Vol.43,No.4,2019,p.138.第四,批判“结盟—不结盟”二分法,此种二分法将不结盟视为战略自主的同义词,而将结盟视为背离战略自主。亚历山大·科罗廖夫(Alexander Korolev)以一向奉行不结盟原则的中国与曾经的华约盟主俄罗斯作为分析对象,推导出了五项中等联盟机制化标准和三项高度联盟机制化标准加以细分。⑥Alexander Korolev,“On the Verge of An Alliance: Contemporary ChinaRussia Military Cooperation”,Asian Security,Vol.15,No.3,2019,pp.233-252.在对联盟背叛的研究中,凯瑟琳·麦金尼斯(Kathleen J.Mclnnis)发现国家很少以要么加入要么退出的方式与联盟互动,而是以多样化的策略确保进退自如,正因如此,才会存在联盟背叛。⑦联盟解散(collapse)与联盟背叛(defection)不同,前者在承诺义务履行前或后发生,后者则在义务履行过程中发生,联盟背叛指的是为了将行动风险降到最低,在任务结束前以其他联盟伙伴为代价进行的非常规性责任撤销,参见Kathleen J.Mclnnis,How and Why States Defect from Contemporary Military Coalition,Springer,2019,p.73.

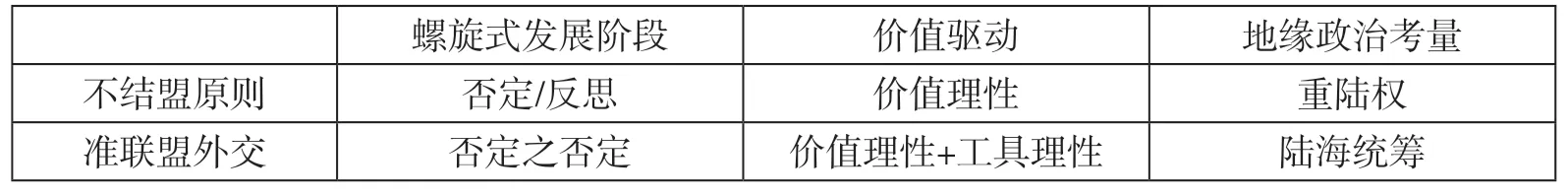

二、印度准联盟外交中战略自主的历史解释

有关印度的战略自主问题研究,学界众说纷纭,有的学者认为“不结盟”是“战略自主”的同义反复,①李莉认为,印度自印人党时代起,为了绕开不结盟一词的冷战色彩而使用“战略自主”。参见李莉:《印度偏离不结盟及其动因分析》,《国际政治科学》,2017 年第1 期,第7 页;Teresita C.Schaffer and Howard B.Schaffer,India at the Global High Table: The Quest for Regional Primacy and Strategic Autonomy,Washington D.C:Brookings Institution Press,2016,p.11.这很容易被反驳,战略自主并非印度一国独创或独有,例如美国既是全球联盟体系的首脑,又享有充足的战略自主,有的学者探讨莫迪政府在“印太”的动向对印度战略自主是否强化或削弱,②叶海林认为,印度以接受者和响应者身份应对“印太”概念的推进,使其得以维持一定的战略自主性,在印度看来,美日澳拉拢印度是三国联手遏制中国的题中应有之意,印度理应得到经济和军事帮助。参见叶海林:《“印太”概念的前景与中国的应对策略》,《印度洋经济体研究》,2018 年第2 期,第1—14 页;持相反观点的王世达认为,印美安全合作对印度整体对外战略,特别是长期坚持的战略自主传统产生严重负面影响,参见王世达:《印美安全合作对印度战略自主传统的挑战》,《现代国际关系》,2019 年第2 期,第50—56 页;张家栋认为,即使在美印两国签署了《地理空间合作基本交流与合作协议》之后,从印度的角度看,它并没有放弃自己的战略自主权,参见张家栋:《美印已是准军事同盟了吗》,《环球时报》,2020年10 月30 日,第15 版。有的学者认为莫迪政府的战略原则从“不结盟”转向战略自主。③楼春豪:《印度对华政策的转变与中国的政策反思》,《现代国际关系》,2020 年第11 期,第26—34 页。学界尚欠缺对不结盟、准联盟和战略自主三者关系的系统性阐述。对“不结盟寓于战略自主当中”的判断,不意味着不结盟等同于战略自主,故而不能据此断言联盟或准联盟是对战略自主的背离。如同市场经济中价格随价值上下波动一样,准联盟外交也围绕不结盟原则波动。本部分尝试从螺旋式发展阶段、价值驱动和地缘政治考量三部分论述二者关系,并将二者的平衡与调和定义为战略自主。

表1:不结盟原则与准联盟外交的差异与联系

(一)不结盟原则的历史逻辑阐释

第一,作为反思两极格局出现的不结盟运动。不结盟是结盟的衍生术语,其定义的方式体现了反思的痕迹,大概与国际政治理论中“无政府状态”类似,以否定命题形式阐述理念或事实。即使结构现实主义将国际政治定性为“无政府状态”,国际社会对有关建设全球机制和构建超国家政府的探索仍从未止步,但国家各种尝试并未彻底推翻“无政府状态”的界定。以此类推,即使一国在对外交往中秉持不结盟原则,也可以尝试构想结盟的可能并权衡利弊。不结盟至今被视为印度的外交“基因”,塑造着国际社会对印度外交属性和价值取向的认知。④李莉:《从不结盟到“多向结盟”——印度对外战略的对冲性研究》,《世界经济与政治》,2020 年第12 期,第80 页。不结盟政策则是印度自冷战开启以来最有代表性的外交原则,与尼赫鲁“非凡的国际主义者”(consummate internationalist)和“潦倒的地缘政治思想家”(impoverished geopolitical thinker)①Itty Abraham,How India Became Territorial: Foreign Policy,Diaspora,Geopolitics,Stanford: Stanford University Press,2013,p.119.身份有密切联系。联盟在近代国际关系发展中的语境是现实主义的均势原则,冷战期间的联盟受显著的意识形态偏好左右,尽管不结盟原则不是主流,但却体现两极格局下扮演两极化意识形态“缓冲垫”②Ibid,p.121.的现实意义,以及以获取国家安全和权力为宗旨的价值反思。不结盟不能全盘代表印度外交政策,尼赫鲁政府的外交思想远比其丰富,却在被不当标签化后给国内外留下了不结盟这一刻板印象,所以研究需要进一步追溯尼赫鲁思想及其所在时代背景,并展望印度外交的未来。③胡少华:《试论尼赫鲁的不结盟政策》,《世界历史》,1988 年第4 期,第58—68 页。不结盟政策维护了印度民族利益,使印度从两大敌对集团中都得到了好处,同时又保持了印度行动的独立的自由。④尚劝余:《尼赫鲁与现代印度》,《南亚研究季刊》,1993 年第3 期,第53—58 页。尼赫鲁的不结盟思想不等于中立和孤立,而是一种积极的、明确的、能动的和为国家利益服务的外交政策,使印度在第三世界国家赢得声望。⑤徐向阳:《印度建国初的不结盟外交思想》,《改革与开放》,2019 年11 月,第49 页。不结盟策略以两极格局为前提,冷战结束美国一超独霸的单极格局形成后,不结盟运动就销声匿迹了。⑥阎学通:《反思为何结盟战略不受大国青睐》,《国际政治科学》,2019 年第3 期,第Ⅵ页。换而言之,结盟与不结盟是一对相辅相成的概念,在国家间缔结增量联盟的背景下,才有讨论不结盟的现实意义,在不结盟运动式微后,研究逐渐转向对不结盟政策的反思亦不足为奇。印度的不结盟政策实际上是一种对殖民主义和两极阵营反思的结果,但遗憾的是,不结盟原则因其概念的固化,有滑向拒绝反思的深渊的可能。⑦邹琼认为,印度不结盟政策所具有的可贵的反思性是使其在二战后国际外交舞台上熠熠生辉的原因,而这种反思性在印度外交中逐渐消褪又是印度某些时期的外交政策表现出一定程度的盲目、自负,甚至将印度引向战争的一个因素。参见邹琼:《印度不结盟政策研究》,山东大学博士学位论文,2015 年。

第二,作为价值理性存在的不结盟原则。不结盟原则不仅是国大党的政治遗产,也是印度对外政策实践中秉持的价值理性。价值理性不仅关乎精英决策文化,亦关乎国内观众成本,不结盟原则作为印度重要的战略文化组成部分,对政治精英应对威胁的战略调整能力施加多重制约,既有“稳定器”的作用,也会导致国家决策的路径依赖,更面临着难以被工具化的困境。基辛格曾指出,冷战期间印度的外交取向与美国建国初期别无二致,尼赫鲁时期的印度领导人与美国国父一样,认为保护自己年轻国家的最佳途径就是不介入不涉及自己攸关利益的冲突。⑧亨利·基辛格著,胡利平、凌建平译:《美国的全球战略》,海南出版社2009 年版。相应地,对不结盟的理解亦不应拘泥于字面意思,正如美国的孤立主义实际上只是政治上不涉入欧洲事务,但经济上仍与外界保持往来。尼赫鲁所倡导的“不结盟”,一方面是不与美苏这样的大国结盟,另一方面,印度在次大陆塑造区域单极格局,故无意与周边小国结盟,而是“睦邻”与“慑邻”相结合,要求尼泊尔、不丹这类陆锁国对其依附。与此同时,不结盟运动不应成为研究印度外交活动的认知枷锁。不结盟原则需要适应国际格局从两极、一超多强向多极化的转型。2012 年经印度政学两界辩论和整理后发布的《不结盟2.0:二十一世纪印度的战略与外交政策》(以下简称《不结盟2.0》)报告,①Center Policy Research,“Nonalignment 2.0: A Foreign and Strategic Policy for India in the Twenty First Century”,https://www.cprindia.org/research/reports/nonalignment-20-foreign-and-strategic-policy-india-twenty-firstcentury.将不结盟原则作为印度观察国际局势和谋划外交政策的出发点,但其具体内容折射出笼统与模糊。该报告指出,不结盟2.0 战略方针的核心目标是在与外部世界的关系上给予印度最大的选择余地,增强印度独立机构的战略空间和能力。②Ibid.在印度发布《不结盟2.0》报告之后,印度政策研究者西杜(W.P.S.Sidhu)认为,在急剧发生变化的20 世纪中期之后,印度战略自主的目标已反映在不结盟一词中。③W.P.S.Sidhu,“Non-alignment: Back to the Future?”,Mint,March 4,2012.但这种“不结盟寓于战略自主中”的解读被曲解为“不结盟等同于战略自主”,不利于后续对印度战略自主空间的研究。尼赫鲁将不结盟原则视为第三世界国家群体的化身,更孤立且更理想化地看待不结盟,通过不结盟运动与不结盟国家“抱团取暖”。莫迪政府对不结盟的思考,则体现在对正式结盟之外一切可能性的考察,从合作对象到合作方式皆更具灵活性,只要不结成正式军事同盟,印度就未背离字面意义上的不结盟原则,准联盟外交仍是不结盟原则的题中之意。换而言之,尼赫鲁不结盟原则是指令性和理想化的,缺少变通,而莫迪的准联盟外交则顺应大国政治“市场供需”规律,特别在中美大国竞争态势加剧背景下,印度对自身战略价值的感知日益明显。

第三,作为巩固陆权的不结盟原则。印度在独立初期围绕结盟与不结盟的争论,某种程度而言是海权与陆权之争。以潘尼迦为首的海权派认为印度自16 世纪以来丧失陆权的原因是以葡萄牙人登陆卡里克特岛为标志的海权的丧失,并主张与西方海权体系结盟,且在1945 年提出组建由印度主导,由英国、澳大利亚、南非参与的“印度洋安全国际组织”,而总理尼赫鲁则主张走第三条道路——不结盟,一种倾向于与陆权国家苏联建立更为友好关系的政策。④宋德星:《印度海洋战略研究》,上海市美国问题研究所主编,时事出版社2016 年版,第147 页;Timothy Doyle and Dennis Rumley,The Rise &Return Of The Indo-Pacific,Oxford: Oxford University Press,2019,p.88.将印度洋改造成印度“湖泊”的当务之急,已沦为对领土控制战略目标的补充手段。⑤Itty Abraham,How India Became Territorial: Foreign Policy,Diaspora,Geopolitics,Stanford: Stanford University Press,2013,p.119.不结盟运动倡导的“亚非团结”也未超出地缘政治学家麦金德所述的“世界岛”范畴。对尼赫鲁不结盟思想的推崇和对扩展大陆边界的偏好,使印度在海上表现得自鸣得意。①Darshana M.Baruah and Yogesh Joshi,“India’s Policy on Diego Garcia and Its Quest for Security in the Indian Ocean”,Australian Journal of International Affairs,Vol.75,No.1,2021,p.38.基于应对与巴基斯坦和中国领土争议的现实需求,尼赫鲁选择以陆权为重,重在解决陆上英国殖民遗留问题,在1971年英美海权交接之前,印度洋仍是“英国湖”。瓦杰帕伊执政期间用于抵消巴基斯坦威胁和巩固印度教民族主义的核试验的成功,使印度成为众矢之的,遭到美国为首西方国家的联合谴责,遑论结盟。②丁伊和沈丁立认为,印度的拥核之路之所以延宕近十年,在于其先后尝试了寻求联合国框架下的集体安全方式以及争取美国或苏联安全保障的准联盟安全方式均未取得理想成效后,瓦杰帕伊政府最终以自助安全方式实现核试验的成功。参见丁伊、沈丁立:《从集体安全、联盟安全到自助安全——论印度的拥核之路》,《南亚研究》,2018 年第4 期,第18—38 页。随着印度综合国力位次提升,海权塑造也愈加迫切,服务于巩固领土政治安全的不结盟原则逐渐无法适应国家外交和战略需求。

(二)准联盟外交的现实逻辑阐释

第一,作为进一步反思正式同盟困境而出现的准联盟外交。汉斯·摩根索最早提出过,两个利益高度耦合且战略互信程度高的国家之间,不需要结盟,③汉斯·摩根索著,徐昕等译:《国家间政治:权力斗争与和平》(第7 版),北京大学出版社2006 年版,第219 页。对联盟有需求的国家,往往力量不对称且存在部分共同利益,这样的国家需要成文的规约限制彼此行动责任,界定联盟功能和利益范畴,这就为联盟困境埋下伏笔。要理解联盟关系的功能,就不能将联盟与合作、盟友或朋友视同一体。首先,联盟理论发展是不断被证伪和祛魅的过程,联盟理论及学说的发展已不再以追求强解释力和普适性为目标,而是以“一盟一论”的样本选择方式在批判原有研究范式或观点基础上完善启发性视角。④例如沃尔特(Stephen M.Walt)对中东国家样本的分析、基欧汉(Robert.O.Keohane)对北约联盟制度化的研究以及马凯硕(Kishore Mahbubani)对东盟区域一体化的探索。“准联盟”这一概念的出现,反映的是对教条式不结盟与正式结盟效用的同时证伪。除了全球体系主导大国有实力将结盟包装为价值理性并强加于他国之外,其余国家不具备将结盟视为价值理性的物质能力。故而,国家以联盟理论为参考的外交实践,无须机械地将相关理论要素奉为圭臬。其次,联盟制度化冲击结盟必要性。尽管对联盟关系的阐述多依托于现实主义理论,国际制度合作属于新自由制度主义的探讨范围,然而,鉴于多边联盟成员广泛,道德压力分散,因此多边国际机制与多边同盟存在功能上的重叠。在面对本国或他国新成立联盟时,国家不得不考虑结盟行为对既有多边合作机制的冲击作用。大部分关于联盟制度化的研究围绕北约展开,布鲁诺·戴赫特(Bruno Tertrais)指出,“9·11”事件和伊拉克战争的爆发使“联盟”这一概念的语境改变,缺乏变通地解读易引起战略误解。⑤Bruno Tertrais,“The Changing Nature of Military Alliances”,The Washington Quarterly,Vol.27,No.2,2004,p.148.罗伯特·基欧汉(Robert.O.Keohane)等学者认为,在面临环境变化时,高度制度化的联盟比非制度化的更有可能持续,①Robert Owen Keohane,Power and Governance in A Partially Globalized World,London: Psychology Press,2002,p.89;Jae-Jung Suh,Power,Interest,and Identity in Military Alliances,London: Palgrave Macmilian,2007,p.175.制度化使联盟存续的边际成本低于新组建的联盟,也使成员更不愿意支付联盟解散所形成的沉没成本。②Ibid.,p.98.克里斯汀·拉弗蒂(Kirsten Rafferty)认为,即使联盟的表现不稳定或战略背景发生根本性变化,制度化有可能为退出联盟带来实质性和规范性障碍。③Kirsten Rafferty,“An Institutionalist Reinterpretation of Cold War Alliance Systems: Insights for Alliance Theory”,Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique,Vol.36,No.2,2003,pp.341-362.国际制度与联盟功能的重叠,使国际制度有效分担了联盟关系中的合作任务,为联盟存续提供了长效性机制,同时也一定程度上降低了组建新联盟的必要性。最后,近代国际关系中的结盟基于欧洲多强格局下的权力政治和均势,结盟国呈同质化特征,二战后的现代国际关系,则更为重视跨洋格局和全球体系的塑造作用,必须兼顾更大范围内国家的异质化特征。卡普兰在对印度洋地缘格局的研究中就曾指出该域挑战的多样性,而印太两洋统合为一个地缘概念后,上述异质性将更为突出。

第二,作为平衡工具理性和价值理性的准联盟外交。不结盟原则作为价值理性,之所以可以在冷战期间名声大噪,开拓继以苏联为首的“民主世界”和美国为首的“自由世界”之外的第三个世界——“不结盟世界”,得益于当时意识形态冲突对价值理性的工具化要求不高,因为意识形态本身就可以成为工具。在后冷战时代,片面尊崇价值理性不足以使国家应对多变的国际环境。实际上,准联盟外交思想在印度战略界早有端倪。古代印度时期的考底利耶在《政事论》中的曼荼罗体系可以被视作以本国为轴心、盟国为外环以夹击敌国的轴辐联盟体系。④高刚:《<政事论>与考底利耶国际关系思想研究》,《国际论坛》,2020 年第1 期,第120 页。2003 年,印裔学者巴尔德夫·拉吉·纳亚尔(Nayar Raj Baldev)就已陈述过独立自主与短期联盟之间隐晦的辩证关系,并将“结盟”视为独立自主外交的必要补充,即如果一个国家选择坚持独立的外交政策,那么与之相适应,这一国家必须采取短期的联盟政策来弥补这种选择可能带来的较大风险;国际体系的权力构造,需要正在兴起的中等国家为应对遏制和沦为附庸国而采取暂时与他国结盟的政策。⑤Nayar Raj Baldev and Thazha Varkey Paul,India in the World Order: Searching for Major-power Status,Cambridge: Cambridge University Press,2003,pp.49-50.拉贾·莫汉(C.Raja Mohan)则进一步强调,联盟不是“永久的婚姻”,也不是某种“束缚”,它们是为了应对共同威胁而制定的政治或军事安排,当对威胁的共识崩溃时,联盟也会崩溃,基于特定议题的结盟能让印度保持灵活性,获得决策自主权。⑥拉贾·莫汉认为,巴基斯坦在加入美国在亚洲的反共产主义联盟后很快就与中国交好,这可能是行使战略自主最令人印象深刻的例子之一。见C.Raja Mohan,“Alliances and Strategic Autonomy”,The India Express,January 15,2019。这种追求效用最大化的理念无疑就是对价值理性去伪存真后的工具理性。当印度不再将“不结盟”视为通向“战略自主”的唯一路径,而是开始注重对印度利益的务实评估,寻找包含伙伴关系和联盟在内的确保印度利益的最佳手段,以应对当前和潜在的威胁,那么印度的外交政策辩论就不会那么形而上。①C.Raja Mohan,“Alliances and Strategic Autonomy”,The India Express,January 15,2019.众多学者认识到,当今国家间相互竞争与依存,国家必须通过加强与小部分朋友和盟友的关联性,最大化自身相对收益,而非回避结盟。②Ashley J.Tellis,“Nonalignment Redux,The Perils of Old Wine in New Skins”,Carnegie Endowment for International Peace,July 10,2012;Thorsten Wojczewski,“India’s Vision of World Order: Multi-alignment,Exceptionalism and Peaceful Co-existence”,Global Affairs,Vol.3,No.2,2017,pp.111-123;Ian Hall,“Multialignment and Indian Foreign Policy under Narendra Modi”,The Round Table,Vol.105,No.3,2016,pp.271-286.必须指出,尼赫鲁时期对不结盟原则形而上的尊崇,既由其个人理想主义决策风格决定,也受印度作为新兴独立国家外交经验不足的客观因素限制。莫迪政府的准联盟外交,一方面得益于印度日益上升的区域影响力,另一方面也因传统联盟理论和同盟实践中诸多矛盾与困境逐渐暴露,促使印度对正式结盟的选择更加谨慎。

从分解联盟功能的角度考察联盟的动态功能,有益于了解国家在准联盟谈判和军事联动中的自主性空间。探索联盟动态功能应从三个维度切入:其一是联盟组建(alliance formation)。组建正式联盟的谈判是一个以互动为目的的过程。③Glenn H.Snyder,“Review: Alliances,Balance,and Stability”,International Organization,Vol.45,No.1,1991,pp.121-142.国家可利用从不结盟到结盟的中间状态,提高国际声誉,侧面了解他国情报,议而不决,联而无盟。这三种方式都可以帮助国家从联盟关系中获取包括声望和话语权在内的战略资源。其二是同盟关系处于稳定的存续状态(alliance duration),国家可从履行相互安全保障的义务和常态化的军事磨合中获益。其三是终结或退出同盟(alliance termination)。忠诚本身还孕育着“背叛”(disloyalty)即退出的可能性,④艾伯特·赫希曼著,卢昌崇译:《退出、呼吁与忠诚:对企业、组织和国家衰退的回应》,格致出版社2015 年版,第87 页。“威胁退出”是对国家权力的运用方式之一,也是国家检验自身在同盟关系中是否居于优势地位的工具。由于同盟关系较难为主权国家提供长效的安全与自主,因此势必面临退出同盟或淡化同盟色彩的选择。一方面,签署同盟条约的国家并不一定都严格履行同盟的承诺和义务,⑤有的国家会试图拖延履行协议,以争取盟友让步,参见:Marina E.Henke,“Buying Allies: Payment Practices in Multilateral Military Coalition-building”,International Security,Vol.43,No.4,2019,p.130.但面临着违背盟约要付出代价的压力。⑥阎学通:《反思为何结盟战略不受大国青睐》,《国际政治科学》,2019 年第3 期,第Ⅵ页。另一方面,对于一些在联盟中扮演关键角色的国家,宣称退出或背叛同盟,亦可起到巩固谈判地位的效果。第一和第二类是印度目前用“四方安全对话”来彰显大国地位的重要工具,而由于印度现阶段处于准联盟组建进程中,因此第三种功能可能将在准联盟关系更为稳定之后才能发挥。

第三,作为服务于陆海统筹战略的准联盟外交。印度作为陆海复合型国家,具有双重易受伤害性。随着印巴分治,陆上来自开伯尔山口的威胁转化为印巴之间的领土争端,而应对海上威胁,则需要通过扩大势力范围,也即拓展威胁感知范围,必要时采取预防性海上威慑,以“隔离”来自印度洋方向的直接伤害。海权与陆权的差别在于,公海的海域感知(MDA)很难仅凭一国力量达成,①国际海洋组织(IMO)将海域感知(MDA)定义为“对任何可能影响安全、经济或环境的海事领域相关事务的有效理解;“Amendments to the International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR)manual”,International Maritime Organization,https://www.imo.org/publications/documents/supplements%20and%20cds/english/1367.pdf。特别是潜艇跟踪能力,美国海军尚需依靠盟友协助以提高海域感知水平,单独监控广阔海域的各个方面几乎不可能,这使国家间战略分工、设施共享、情报互换、共建海事数据库成为必要。印度的准联盟外交总体服务于地缘政治的布局,较之应对陆上边界冲突的冒险主义,印度的海上活动具有慎战色彩。自苏联解体后,印度洋制海权就掌握在美国手中。于印度而言,与美国开展准联盟外交而非对抗或脱钩,是借重实现“海权转移”的捷径,可强化国际和国内对海军建设的关注度,也是在力图掩盖自身海军实力短板基础上树立海权威信的选择。结盟不是对战略自主的扼杀,考察历史可知,从全球海军霸主美国的经验来看,在尚未正式位居海洋霸主之前,美国通过组建四国海军同盟离间英日两国的做法就是对战略自主的捍卫,以期实现联盟内制衡。②李双建、于保华等著,上海市美国问题研究所主编:《美国海洋战略研究》,时事出版社2016 年版,第93 页。潘尼迦认为,印度获得印度洋制海权的前提是在工业水平与技术能力上取得领先。就目前而言,印度的海上相对位次远未达到实现目标的程度,“印太”所谓的开放、包容与符合国际法规的秩序的构建,背后是诸国对主导权的觊觎,往往只有霸权国才有资格决定该区域如何开放与包容和完善国际制度。面对地域广阔的海洋,有限尝试准联盟外交有助于印度观摩并参与海权的运筹,间接缓解军费负担和技术研发成本,积累实现战略自主的经验。此外,从经验积累角度看,不排除这样一种可能,即因结盟和联盟管理经验的缺乏,不能有效地在南亚小国之间建立有效的合作机制,间接致使印度在获取南亚地区霸主合法性方面步履维艰,而准联盟外交有助于印度在海陆两个方向、区域和全球两个平台影响力的提升。

三、案例研究:“四方安全对话”框架下的战略自主

莫迪政府“印太”外交从交往对象看属于大国外交,从战略文化看为务实外交,从互动区域来看属于海洋外交,从互动手段上看则为准联盟外交。“印太”战略或构想和“四方安全对话”的关系是包含与被包含关系:其一,两者在地理活动范围上相重合,其二,前者是一种总体的地缘战略或构想,后者是与前者呼应的次级安全合作机制。20 世纪40 年代所提出的“自由比独裁需要更大的生存空间”这一美版“生存空间论”①该理念由美国发行人亨利·卢斯(Henry R.Luce)于1941 年提出。同样适用从“亚太再平衡”走向“印太”战略的美国。2017 年“四方安全对话”的重启是“民主同盟”在印太两洋寻求自由和建构安全的写照,印度也已然有限度地参与其中。2021 年3 月,四国再次召开拜登政府上任后的第一次对话,探讨疫苗合作、气候变化和经济技术合作等事宜。②Rajiv Bhatia,“A Giant Leap Forward for the Quad”,The Hindu,March 16,2021.

(一)否定之否定的外交探索:对联盟理论的证伪和对不结盟的承袭

对正式同盟理论及实践困境的认识和对不结盟原则的去理想化,是莫迪政府阐释战略自主的两大学理支柱。战略自主的前提是自知,莫迪政府之所以致力于在印度洋与多国开展安全对话和军事演习,很大程度缘于印度对自身独立管理印度洋所面临的严重的能力限制的理性认知。③Darshana M.Baruah,“Strengthening Delhi’s Strategic Partnerships in the Indian Ocean”,Center for a New American Security,October 23,2019.苏杰生明确提到存量联盟纪律的淡化和增量联盟复制原有联盟经验的现实困境。④S Jaishankar,The India Way: Strategies for an Uncertain World,Delhi: Harper Collins Publishers,2020,p.38.一方面,随着“印太”地区两极多强格局的发展,与联盟的重要性日益减弱相伴而生的是准联盟外交试错成本的降低,准联盟比正式同盟的容错率更高,使得印度这样的传统不结盟国家有能力和意愿尝试之。另一方面,莫迪政府准结盟,也是面对联盟内存在的安全困境,特别是在“被抛弃”和“被牵连”之间权衡的必然结果。⑤当一国试图通过加强联盟关系避免被抛弃时,它面临的被牵连的风险就会增加,相反,当该国试图通过疏远盟友避免被牵连时,它面临的被抛弃的风险就增加,因此,国家必须在被抛弃和被牵连之间做出平衡,相关论述参见:Glenn H.Snyder,“The Security Dilemma in Alliance Politics”,World Politics,Vol.36,No.4,1984,pp.461-495。印度没有融入美国主导的“印太”战略,莫迪政府参与的“四方安全对话”仍保留印度外交主体性。不结盟不排斥在冲突中表达自身立场,而是拒绝加入任何集团,⑥Aparna Pande,From Chanakya To Modi: The Evolution Of India’s Foreign Policy,Delhi: Harper Collins Publishers,2017,p.13.印度尚未推翻不结盟原则。如果国家面临的威胁和机遇以及它们变成现实的时间框架和最优政策反应都具有较高的清晰度,那么不同国家之间以及国内社会联盟之间关于政策选择的分歧就会较小。相反,如果清晰度不高,不同领导人、党派和政府根据各自的偏好、狭隘利益或战略文化采取特殊方案的空间就比较大。⑦诺林·里普斯曼等著,刘丰、张晨译:《新古典现实主义国际政治理论》,上海人民出版社2017 年版,第45 页。特朗普在任期间的“退群”行为和对盟国怠于承担义务的指摘,使印度等国得以认识到传统联盟的困境所在。印度对“四方安全对话”是否是正式组织,是否走向军事同盟或北约化,是否是印度基于模糊的“印太”战略定义而自主发起的对话机制尚存争议,种种争议也为战略自主留下转圜余地。首先,在“四方安全对话”所希望辐射的安全范围内,各国与中国剥离经贸互惠关系的难度较大,若以中国作为明确的对手,正式结盟的难度大,成本高。因此,“四方安全对话”需要在后天弥补经济方面的合作短板,而一旦解决了这些合作短板,安全合作的紧密性和迫切性或将被削弱。

其次,印度国内成本顾虑和政党因素,特别是印人党(BJP)治下对印度教国民特性认同的塑造,使莫迪政府公开放弃不结盟、投向西方阵营的可能性变小。印人党属于典型的群众型政党,有着明确的、排他的意识形态,通过构建完整的组织形态,通过发达的基层网络与附属组织实现大规模的政治动员。①冯立冰:《莫迪执政以来印度人民党的组织资源与动员策略》,《南亚研究》,2020 年第4 期,第74 页。尽管不结盟原则是国大党的政治遗产,但印人党与之划清界限的方式是寻求相较于国大党时期外交政策的进步性方案和话语创新,而非倒退,通过继承政治文化与历史正统巩固选举胜势。莫迪政府既不公开承认背离不结盟原则,又尝试准联盟外交的行为,与印人党在印度国内构建政治认同“最大公约数”的目标相匹配。既能免于因否定不结盟原则而在后续竞选中被国大党和其他组织质疑和公开批驳,免于使自身被拖入与其他政党“结盟—不结盟”的二元对立中,又能避免被贴上“结盟政党”的标签并遭到政敌攻讦,丢失那些反对结盟的民众支持,进而产生丧失合法性的风险。此外,印度教民族主义者有意回归印度古典战略文化——“曼荼罗”思想。莫迪政府适当的“远交近攻”和联盟合作,有助于在国内民众中提升民族认同度。

(二)平衡价值理性和工具理性:有限、多向和扩散性的准联盟外交

印度对美国“印太”战略考量存在可变性与可塑性,②朱翠萍:《“印太”概念阐述、实施的局限性与战略走势》,《印度洋经济体研究》,2018 年第5 期,第12 页。准联盟外交的有限性、多向性和扩散性是莫迪政府确保战略自主的三道互动防线。国际安全领域突发事件的增多、威胁来源的多样化和前景的不确定性导致许多大国直到安全威胁出现后才根据实际需要临时“定做”准联盟。③孙德刚:《论“准联盟”战略》,《世界政治与经济》,2011 年第2 期,第73 页。在结盟程度的有限性方面,印度采取“两条腿走路”的方式,对军事安全合作协议的签署上秉持双边主义,避免在实质推动过程中的集体行动困境,特别是在后勤交换、地理空间交换等一系列协议中强调“一事一议”(case by case basis),拒绝义务捆绑,强调对等性。④其回报要么是现金支付,要么是相互提供后勤支助、用品和服务,参见Mahesh Ramaswamy and Asha Shivaswamy,“India’s Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA): A Dysphoria in Disguise”,International Area Studies Review,Vol.21,No.3,2018,p.276.2016 年,印度与美国签订《后勤交流备忘录协定》(LEMOA),这是印美两国经过长期谈判后,美国为印度量身定制的合作协议,与美国以往与其他60 个国家签订的标准模板的《后勤服务协议》(LSA)不尽相同。①Mahesh Ramaswamy and Asha Shivaswamy,“India’s Logistics Exchange Memorandum of Agreement(LEMOA): A Dysphoria in Disguise”,International Area Studies Review,Vol.21,No.3,2018,p.275.同时,在安全对话和配套的军事演习中贯彻公开的小多边主义以释放可置信威慑信号,并姿态性地坚持开放包容的“印太”概念,兼顾“Quad 1.0”的非传统安全初衷。除了发挥向“第三方”传递军事威慑信息的作用,联合军事演习在国际关系中也发挥着预防性外交的作用,是信任建立的重要措施之一,在一定程度上能够减少误判、增进互信,也能够推进对非传统安全问题治理的国际合作。②邵建平:《新安全观视域下的中国—东盟海上联合军演》,《南洋问题研究》,2019 年第2 期,第49 页。准联盟外交的有限性也是国家间平衡利益关切和对相关共识存疑的必然结果,印度个别学者甚至寄希望于“改良版”对话(Mod Quad),由印度、日本、东南亚国家和澳大利亚组成。③Bharat Karnad,“Better off with a Mod Quad”,India Today,August 1,2020.作为印太地区的域外力量平衡者的美国可以选择加入或退出,将印美关系与“印太”其他国家的关系区别对待,“改良版”对话与原“四方安全对话”互相嵌套,议题相互掣肘。合作的有限性并非印度一家的考虑,澳大利亚亦是如此。于2020 年正式加入马拉巴尔军事演习的澳大利亚,对“印太”概念的热情源于其两大主流传统,其一是“依赖盟友”,其二是“中等力量”方式,更重视“四方安全对话”的地缘经济作用,在安全实践中政策缺乏连贯性。④Brendan Taylor,“Is Australia’s Indo-Pacific Strategy An Illusion?”,International Affairs,Vol.96,No.1,January 2020,pp.95-109.这意味着澳大利亚仍隶属于美国联盟体系,并对非美国意志支配下的安全行动保持谨慎。而日本作为资源敏感型岛国,对中东和非洲有能源依赖,必须首先确保海上非传统安全,因此颇为重视维护印度洋的海上通道安全,对“四方安全对话”的参与仍以美国的安全需求为侧重点。印度智库学者和印度裔评论家在多个国际性网站撰文,反复强调印度一贯坚持“四方安全对话”成为一个开放的、建设性的论坛,即使是曾经断言莫迪政府外交政策需要摒弃不结盟思想的拉贾·莫汉,也宣称这不是“正式的联盟政治”。⑤相关评论参考 Akshay Ranade,“How India Influences the Quad”,The Diplomat,May 30,2022;C Raja Mohan,“Why China Is Paranoid About the Quad”,Foreign Policy Magazine,May 17,2022;Sumitha Narayanan Kutty and Rajesh Basrur,“The Quad: What It Is -And What It Is Not”,March 24,2021。美澳和美日均以双边共同声明的形式确认俄乌冲突为“俄罗斯入侵乌克兰”,但在四国的联合声明中,却表达为“悲惨的人道主义危机”。

联盟对象的多向性表现在印度并未止步于美日印澳四国,提出“四国+”(Quad+)理念,考虑让东盟也加入其中。2018 年6 月和2019 年11 月的“四方安全对话”会议就分别选在新加坡和曼谷举行。⑥“India,US,Japan,Australia Hold ‘Quad’ Meet;Agree To Promote Free,Open Indo-Pacific”,The Statesman,November 15,2018;“Quad Leaders Meet In Bangkok”,The Times Of India,November 4,2019.2020 年3 月举办的会议则讨论是否邀请新西兰、越南和韩国参与。⑦Harsh V.Pant,“India’s Malabar Dilemma”,Observer Research Foundation,August 14,2020.美国决策高层表示,“四方安全对话”现阶段早熟的特质不宜盲目增补成员国,规范化必须先于成员扩张。①“Quad Should Eventually Become Formalized,Says Top U.S Official”,The Hindu,October 20,2020.印度却认为其安全架构最终会重视网络建设,而非美国主导的“中心辐射”型传统军事同盟。②朱翠萍主编:《印度洋地区发展报告(2019):印度洋国际环境评估》,社会科学文献出版社2019 年版,第87 页。东盟一直在亚太地区扮演“小马拉大车”角色,其名义上的“中心”地位可以弱化印度面对美日澳联盟体系未来可能遭遇的孤立局面,稀释美国主导的盟国体系色彩,拉拢一向与中国“政冷经热”的亚太诸国,保留自身独立自主大国的形象。东盟不主张“印太”愿景具有排他性,这一取向将“倒逼”印度强化准结盟而非结盟举措。通过协调四国和东盟在“印太”区域内的价值观、利益、空间概念,共同发展包括海军、空军和反恐在内的安全网络和基础设施,“四国+”可以保持强激励和弱争议状态。③Siddharth Anil Nair,“Quad to Quad-Plus: A Cost-Benefit Assessment”,IPCS,February 27,2020.

准联盟外交的扩散性表现为“四方安全对话”功能泛化、军事安全合作内涵被稀释,补短板将成为合作中的常态。其一是从次级安全合作机制向经贸和意识形态领域扩展,可能加入“蓝点网络”或成为五眼联盟或十四眼联盟的外环,④Darshana M.Baruah,“India in the Indo-Pacific: New Delhi’s Theater of Opportunity”,Carnegie India,June 30,2020.削弱中国与“印太”地区的经济合作黏度,以丰富准联盟关系中的战略筹码。其二是兼顾非传统安全和传统安全领域,该对话机制缘起于“印太”域内各国应对海上灾害的共同需求,如今已转为共同应对军事威胁,呈“泛安全化”态势。已有海外媒体和智库认为中国正利用渔业权作为海上巡逻的借口,并通过宣称打击海盗以展示其海军实力,“印太”地区的海事犯罪,包括非法捕鱼(IUU)、走私毒品、武器和人员等各种非法货物以及海盗活动均构成重大安全挑战,“四方安全对话”必须在打击海上犯罪方面进行合作,从而避免让中国有机会以维护海上非传统安全为借口获取国家利益。⑤Sarah Percy,“Maritime crime in the Indian Ocean: The role of the Quad”,Strategic &Defence Studies Centre,ANU College of Asia &the Pacific,Debating the Quad,2018,pp.23-25.重视“四方安全对话”重回关注非传统安全的初衷,通过惩治海上犯罪活动、预警自然灾害等手段堵住中国以非传统安全关切为由,在印太两洋建设两用设施或开展巡逻活动的机会窗口,本质上是一种“反介入”措施。随着全球将迎来“高数字化国家”和“低联网国家”的分化,⑥阎学通、徐舟:《数字时代的中美竞争》,《国际政治科学》,2021 年第1 期,第54 页。网络安全日益重要。2020 年10 月,“四方安全对话”商讨“保障数字化联通安全”(secure digital connectivity)议题,注重应对“印太”这一新兴经济体聚集区数字化人口(digital population)的增长,以及新冠疫情期间各国对于线上交易连续性的需求。⑦Trisha Ray and Sangeet Jain,“The Digital Indo-Pacific: Regional Connectivity and Resilience”,Observer Research Foundation,February 15,2021.印度观察家基金会进一步构想“印太”区域主义路径,提出由国家集团来管理和安排供应链,由持有关键技术的域内国家和经济安全议题所驱动的模式,取代以往集中的、穷尽谈判流程和包揽一切的全球机制,以期削弱“饱食”经济全球化红利的中国。①Jeffrey Jeb Nadaner,“Forging China-Resistant Supplier Compacts”,Observer Research Foundation,April 28,2022.

然而,准联盟有限性、多向性和扩散性各有局限,当议题从多边层面回落至双边层面,准联盟内博弈的实力至上色彩便凸显出来。2021 年4 月,同为维护“自由开放印太”的“四方安全对话”成员的美印两国却发生了关于在专属经济区内无害通过问题的争论。美国方面声称琼斯号驱逐舰在没有征得印度同意的情况下,在拉克沙德维夫群岛以西约130 海里处,即印度的专属经济区内,主张航行权利和自由的行为符合国际法,印度要求事先同意在其专属经济区或大陆架进行军事演练或演习的主张不符合国际法。印方则认为美国的这次航行是继1971 年印巴冲突期间美国第七舰队驶入孟加拉湾之后又一次“骑在印度脸上”的行径。②Dinakar Peri,“India Protest against U.S.Naval Exercise Sans Concent”,The Hindu,April 9,2021.此外,《区域全面经济合作伙伴关系协定》(RCEP)本可以成为印度与东盟各国深耕互信的土壤,然印度的退出行为将导致其在马六甲海峡以东军事抱负的实现受限。③Manoj Joshi,“What’s in a Name? India’s Role in the Indo-Pacific”,Observer Research Foundation,July 22,2021.

(三)陆海统筹视阈下的“印太”地缘安全:以海制陆与协美制华

地缘政治上的以海制陆和大国关系上的协美制华是莫迪政府兑现战略自主的两大手段。四国所倡导的“开放与包容”,实际上是对中国外交“专断”的指控,④Ameya Pratap Singh,“What Shapes India’s View On The Quad?: Accessing The Logic Of Alliances Outside Of The West”,The Diplomat,November 28,2019.所设想的印度洋和平态势,也是建立在排除所谓中国意识形态影响基础上的新“海上民主和平论”。莫迪政府希望通过有限地公开与美日澳等国的合作信息,既达到释放威慑信号的目的,同时又对具体或关键合作的事项或共享的数据保密,提高目标国揣测战略意图和动向的成本,削弱准盟友间的合作阻力,提升合作效率。

作为陆海复合型国家,印度的双重易受伤害性既体现在陆上东西两向多年未决的边界冲突,又体现在海洋安全战略从2007 年“自由利用海洋”到2015 年“确保海洋安全”的变化,其中隐含的是对损害海洋安全的关切,并主要体现在“一带一路”对该域开放态势和蓝海经济秩序的扰动,⑤Ria Kasliwal,“India-Australia Collaboration In The IOR: A Case For Blue Economy”,Observer Research Foundation,https://www.orfonline,org/expert-speak/india-australia-collaboration-ior-case-blue-economy/.也体现了印度向区域提供安全公共产品的愿望。安全战略实践本质上就是一种安排优先次序的行动,⑥巴里·布赞、奥利·维夫著,潘衷岐等译:《地区安全复合体与国际安全结构》,上海人民出版社2010年版,第49 页。可帮助莫迪政府超越地区领导者角色,打造海洋大国形象。2015 年3 月莫迪在塞舌尔和毛里求斯的演讲体现了印度在印度洋安全和外交上的重大转折,他特别提到了要用包括对话、访问、演习、能力建设和经济伙伴关系等多样化手段协调外部力量在保护印度洋方面的作用。①“Prime Minister’s Remarks at the Commissioning of Offshore Patrol Vessel (OPV)”,Ministry of External Affairs,March 12,2015,https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/24912/Prime+Ministers+Remarks+at+the+Commissioning+of+Offshore+Patrol+Vessel+OPV+Barracuda+in+Mauritius+March+12+2015.印度制定了“科学技术路线图”(2015—2035)和“海军本土化计划(2015—2027)”,海军参谋长苏尼尔·兰巴(Sunil Lanba)上将称印度将有望在2050 年建成拥有200 艘舰艇和500 架飞机的世界级海军。②“India-Navy Modernization”,Global Security,December,2015,https://www.globalsecurity.org/military/world/india/in-navy-development.htm.2018 年,印度启动“信息融合中心—印度洋地区”(IFC-IOR)建设,并邀请“四方安全对话”伙伴参加。值得注意的是,由于涉及领土安全,印度仍坚持近海巡逻和防务的独立性。自2008 年孟买恐袭沿海路进入印度境内并对国家安全产生恶劣影响后,近海安全对陆地安全的传导效应日益凸显,印度每两年举行一次名为“海上守夜”(Sea Vigil)的沿海安全演习,最近一次已于2021 年1 月12 日顺利举行,以防止任何“反国家分子企图通过海上航道对其领土或公民发动袭击”。③Rajeswari Pillai Rajagopalan,“Sea Vigil: India’s Coastal Security Exercise”,Observer Research Foundation,January 23,2021.“四方安全对话”为印度提供了契机,印度可以凭借其在印度洋区域所处的地理中心位置,连接次大陆两侧的战略目标,以实现从阿拉伯海到马六甲海峡的安全愿景。④Vivek Mishra,“India’s Understanding of the Quad &Indo-Pacific: Distinct Narrative or A Flawed One?”,Observer Research Foundation,2019.自1992 年起,马拉巴尔演习已陆续在菲律宾海、孟加拉湾、阿拉伯海、果阿、冲绳岛等沿岸及海域开展,近来也越发注重参与国海军之间的互操作性,构建海上安全行动的共识与程序。2020 年11 月3 至20 日的第24 次演习中,以“仅在海上非接触”(non-contact at sea only)的形式,四国海军参与了以印度海军“维克拉玛蒂亚”(Vikramaditya)号和美国“尼米兹”号航母战斗群为中心的联合作战。⑤“Exercise Malabar 2020 Concludes In Arabian Sea”,India Navy,https://www.indiannavy.nic.in/content/exercise-malabar-2020-concludes-arabian-sea.印度国内在两个方面与美国为首的同盟体系达成一致看法,其一是“四方安全对话”在2019 年后的合作剑指中国在“印太”地区的“扩张”步伐,其二是“四方安全对话”的成效需要以经济领域摆脱对中国的依赖为前提,因此除了安全对话之外,还要加快“印太”区域内各国与中国经济脱钩步伐。考虑到与中国在政治和经济关系中的错位互动,相较于纯粹平衡或对冲策略,印度采取的做法是“回避式平衡(evasive balancing)”。⑥Rajesh Rajagopalan,“Evasive Balancing: India's Unviable Indo-Pacific Strategy”,International Affairs,Vol.96,No.1,2020,pp.75-93.2020 年9 月10 日,美国国防部公布消息称与马尔代夫签署《防务和安全关系框架协议》,①“The Maldives and U.S.Sign Defense Agreement”,U.S.Department of Defense,September 11,2020,https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2344512/the-maldives-and-us-sign-defense-agreement/.此举被印度媒体渲染为对中国加强印度洋存在的还击,②“US Signs Defence Cooperation Deal with Maldives Amidst China’s Growing Presence in Indian Ocean”,The Economic Times,September 14,2020.印度显然希望通过自主“让渡”部分南亚主导权给美国以换取美国在马尔代夫排除中国影响力的收益,从决策自由(freedom of decision-making)的角度看并不违背战略自主初衷。

从实施效果来看,莫迪政府从“四方安全对话”方面获得的实质安全保障作用有待观察。自2017 年至今,“四方安全对话”无法达到印度预期的海陆统筹效果。曾有印度学者抱怨道:“洞朗对峙之后,没有一个四国对话成员国对此次边界争端公开支持印度而反对中国。”③Jagannath P.Panda,“India’s Call on China in the Quad: A Strategic Arch between Liberal and Alternative”,Rising Powers Quarterly,Vol.3,No.2,2018,pp.83-111.在2020 年加勒万河谷对峙期间,中国调整边境博弈策略,采取对等回应措施。④叶海林:《自我认知、关系认知与策略互动——对中印边界争端的博弈分析》,《世界经济与政治》,2020 年第11 期,第4—23 页。拜登就任后,美日澳诸国仍未就中印边界问题表达清晰立场。印度观察家研究基金会学者哈什·潘特(Harsh V.Pant)撰文指出,印度将持续与“印太”诸国发展伙伴关系,以便在中印边境紧张局势加剧之际,向中方发出印度与联盟内国家的军事伙伴关系比以往任何时候都更加强大的警示。⑤Harsh V Pant,“India’s Pivot to Australia”,Observer Research Foundation,2020.事实上,以海权关切为重心的美日澳对印度的陆上危机缺乏强烈同理心,印度较难单方面推动同盟安保义务的兑现,更多地须借助准联盟外交对所谓的陆上威胁实施姿态性威慑。印度始终未承认与美国存在战略一致性,因此准联盟外交是莫迪政府在大国外交舞台同时管控印美和中印分歧,调和群内自主与群外自主的策略性选择。

四、结语

印度的准联盟外交不同于正式结盟,更不是融入美国主导的全球战略同盟体系,而是与“印太”诸国签署次级安全合作协议,是印度以维护国家利益为出发点的现实主义外交传统的体现,是对“曼荼罗”思想的重拾,是印度独立自主决定其外交方式的结果,现阶段并未对美国及其盟友构成显著的安全依赖。印度政界希望将“multi-alignment”作为独树一帜的外交品牌,⑥该判断主要基于笔者在查阅资料中发现,印度并未使用车维德于1999 年提出的“quasi-alignment”一词,而是另辟蹊径使用“multi-alignment”。加之,塔鲁尔在其书中指出,印度参与并领导全球治理,应不仅以强大为目标,更应以设立新的标准为目标,故可初步判断准联盟外交是印度在多极化格局下的外交创新。仍坚持致力于通过走“第三条道路”来超越“结盟—不结盟”二分法,确保印度在准联盟外交中的主体地位。由于无法在短期内实现“控海(sea control)”目标,准联盟外交的目的是借助美国同盟体系的力量实现针对中国的“拒海(sea denial)”,以超越“群内自主—群外自主”二分法,并力图通过自主选择支付成本在大国外交中纵横捭阖,从而超越“成本—收益”二分法。增量的正式联盟关系已不足以适应错综复杂的国际局势,由于“印太”区域的宽广性,域内国家实力不对称性和意愿非互惠性,美日印澳从多边准联盟关系向正式同盟组织过渡的可能性较小。未来它将有三条进路:其一是以经济共荣和包容性增长为目的的机制化,重返新自由制度主义语境,与“蓝点网络”和RCEP 等多边经济机制联动,在覆盖原亚太区域诸合作机制的同时,孵化出兼容印度洋地缘政治现状的合作制度。其二是以区域实质和平为目标的集体安全化,将南亚和东南亚诸国系数吸纳进来,全方位管控海上安全冲突,应对海上突发灾害,其中不排除以俄罗斯、伊朗或中国作为假设管控对象的可能。其三是以培养共同观念为目标,弥合长期存在的印太两洋文化裂痕,构建在“基于规则”基础上的“基于共同观念”的海洋秩序。

“四方安全对话”的准联盟属性和前景未背离印度外交的“战略自主”原则。印度在该对话机制下的优先任务是保持进攻性的联盟外针对中国的战略自主,包括制衡中国“一带一路”影响,达成在陆上争端中“以海制陆”目标,但相关外交的实施效果还有待进一步考察。特别是,和平时期形成的准联盟向联合战备关系转化阻力较大,因此会限制作战效能。预计在未来,印度会像不参与中国“一带一路”倡议那样拒绝正式加入美国主导的同盟体系,但不排除像加入亚投行那样参与各种“印太”联合海上行动。准联盟外交体现的是价值理性和工具理性的折中,与尼赫鲁时期的不结盟外交对“价值理性”形而上的遵循截然不同。要言之,不结盟原则是“道”,准联盟外交是“术”,以道驭术,道术并济,方为战略自主。