我国中老年人生理健康与心理健康的动态双向影响研究

齐亚强,熊雅婕

中国人民大学社会学理论与方法研究中心,北京,100872

党的二十大报告提出,推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置。以人民健康为中心,离不开身心健康的全面发展。早在成立之初,世界卫生组织就强调健康既包括生理健康,也包括心理健康和社会适应。然而,受笛卡尔身心二元论传统的影响[1],关于身心健康之间的内在联系与相互作用长期被忽视[2]。随着心理学和脑神经科学的发展,身心二元论受到了严重的质疑和挑战,梅洛-庞蒂提出了身心一体理论,该理论反对身心二元论对身体和心灵的割裂,强调二者的统一性,统合于我们日常的生活经验[3]。这种身心一体理论正成为理解身心关系的主流范式。具体到健康而言,这意味着生理功能的正常发挥离不开心智的参与,而心智活动的内容和范围则始终受到身体的规限[4]。

越来越多的证据表明,生理健康与心理健康之间确实存在着紧密的内在联系和交互影响。近年来临床医学对于“多重患病”(multimorbidity)现象的关注也反映了这一点。它指的是个体同时存在两种或两种以上长期健康问题[5]。大量研究表明,心理健康问题常常“偏爱”那些患有身体疾病的个体。尤其是心血管疾病、糖尿病和癌症等慢性病患者,他们罹患精神障碍的风险显著增高[6-8]。究其原因,一方面,当患者被诊断出严重疾病时会带来重大的心理打击,诱发应激性的焦虑和抑郁症状,危害其心理健康;另一方面,生理疾病还可能导致疲劳、疼痛甚至行动障碍,进而影响患者的经济和社会参与水平,加剧社会孤立。还有研究发现,心理疾病也会在身体层面衍生出严重的不良后果,导致继发的生理疾病和死亡风险。例如,抑郁症患者被诊断为糖尿病的风险比其他人高30%以上[9],患冠心病的风险也显著增加[10]。这可能与精神疾病导致的认知和行为方式改变有关。虽然生理健康与心理健康的这种相互作用在对“多重患病”现象的研究中得到了支持,但仍鲜有研究从身心一体理论范式出发考察二者的互构关系,尤其是缺乏针对一般人群的研究。目前仅有1项关于英国老年人的研究考察了生理健康和心理健康之间的双向关系,发现二者之间确实存在着显著的相互影响[2]。还有1项关于我国老年人的研究则发现,生理健康对心理健康具有显著影响,但是心理健康对后续生理健康的效应则不显著[11]。不过,该研究并未考虑生理健康与心理健康本身的动态相依性,因而其结论还有待进一步的验证。

对于中老年人而言,随着年龄的增长,生理和心理功能的衰退是不可避免的客观规律。本研究选取2011-2018年中国健康与养老追踪调查数据(China health and retirement longitudinal study, CHARLS)作为资料来源,这些分析对象已陆续步入老年,对于我们认识和理解健康衰退过程、制定健康老龄化的相关政策具有重要的现实意义和参考价值。考虑到在生命历程中中老年时期是健康衰退和功能下降的主要阶段[12],结合人口老龄化的现实背景,本研究以日常活动能力和抑郁症状作为生理健康与心理健康的测量指标,实证检验了我国中老年人生理健康与心理健康的动态双向影响及其可能的人群差异,为全面理解和系统认识健康与疾病进程的动态性和交互性提供新的知识。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

资料来源于中国健康与养老追踪调查2011-2018年共4期的调查数据[13]。选取该数据的原因如下。①该数据发布于2021年6月,是目前我国最大规模的关于中老年人的追踪调查数据之一,收集的健康指标极为丰富,契合了本研究考察生理健康与心理健康动态关系的切实需求。②研究强调生理健康与心理健康的动态关系,有必要使用较长时段的追踪数据。③研究的主题是基础研究,研究对象是一般人群,而非某一具体疾病的患者。由于人口惯性的存在,整个人口构成的变化是相对缓慢的,在这个意义上研究对象在短期内并不会发生很大变动,生理健康与心理健康的重要性不会变。

根据研究需要选取在2011年基期调查时年龄在50岁及以上的中老年人共13647人。在选定基期样本后,将其与2013、2015和2018年追访数据进行了匹配。筛选相应变量,得到所使用的数据。

1.2 指标选取

1.2.1 生理健康。生理健康指标主要取自测量中老年人生理功能的日常活动能力量表(activities of daily living, ADL)[14]。具体而言,该指标是基于对洗澡、穿衣、吃饭、上下床、如厕是否存在困难共5项基本日常活动能力的回答汇总,取值在0-5分,得分越高表示被访者的日常活动能力越差。在分析样本中,该量表对应的Cronbach's alpha为0.818。

1.2.2 心理健康。心理健康指标主要使用由美国流调中心开发的抑郁量表(center for epidemiological survey depression scale, CES-D)简表[15]。该简表共由10个问题组成,取值在0-30分,得分越高意味着被访者报告的抑郁症状越严重。研究表明,CES-D简表具有良好的信效度,在CHARLS样本中的Cronbach's alpha为0.815,能够有效地区分中老年人群的抑郁水平[16]。

1.3 分析方法

根据数据特点,主要采用动态面板模型(dynamic panel model)。该模型通过引入生理健康和心理健康的交叉滞后效应,估计二者之间的动态交互关系。

模型的一般形式可表示为:

生理健康:ADLt,i=β0t+β1ADLt-1,i+β2CESDt-1,i+β3Xt,i+β4Vi+αi+εit

心理健康:CESDt,i=η0t+η1CESDt-1,i+η2ADLt-1,i+η3Xt,i+η4Vi+λi+υit

其中,ADLt-1和CESDt-1分别对应因变量的一阶滞后项,也即被访者在上一调查时点的生理健康和心理健康取值。它们作为自身在t期取值的解释变量,用以反映健康状况的动态相依性;当它们出现在对方的方程中时,则代表了生理健康与心理健康对彼此的交叉效应。模型中的Xt表示随时间变化的控制变量,Vi是严格外生的非时变控制变量。此外,αi和λi分别表示个体层面的随机误差项,εit和υit表示随时间变化的随机误差项。

为了便于对比不同模型中的系数,在拟合模型之前对生理健康和心理健康指标分别进行了标准化处理。在对总样本进行分析之后,还估计了分性别和分城乡的结果,以考察生理健康与心理健康的动态双向关系在不同群体之间是否存在异质性。

为了检验模型结果的稳健性,并对跨模型的回归系数差异进行统计检验,还估计了相应的结构方程模型。考虑到在分析追踪数据时缺失数据的问题比较普遍,在模型估计中,使用完全信息最大似然法(full information maximum likelihood, FIML)来处理缺失数据,以保证充分利用样本所提供的信息[17]。

2 结果

2.1 调查对象基本情况

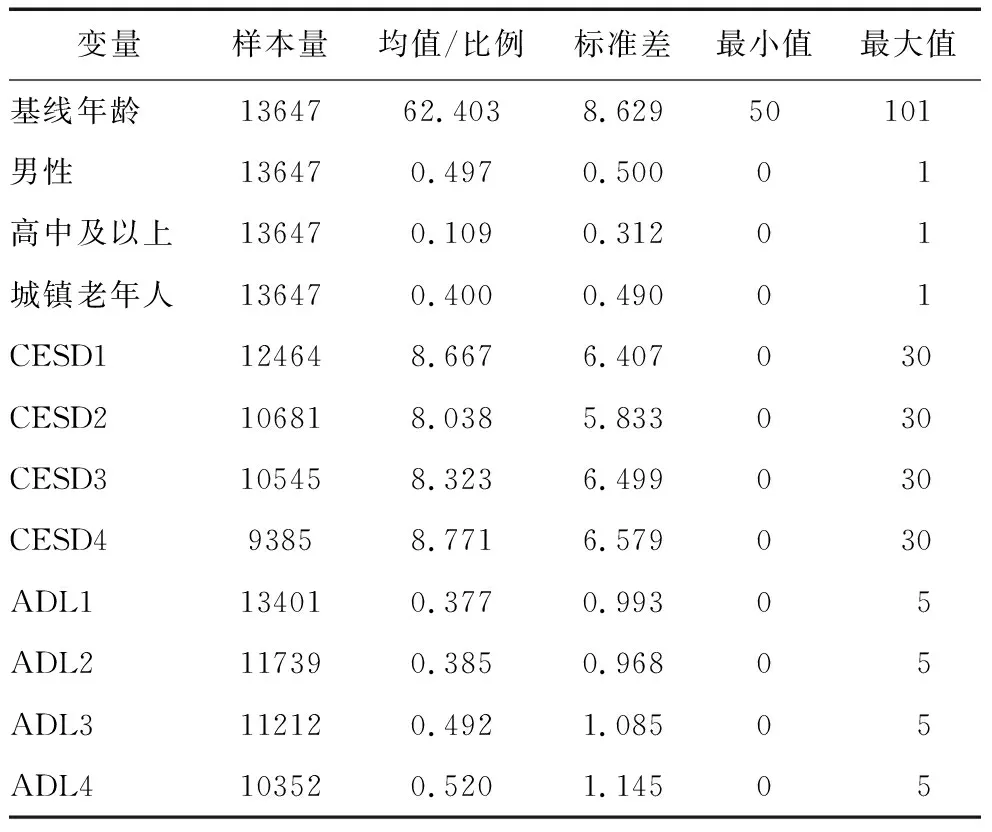

分析样本在基线调查时的平均年龄为62.4岁,男性占比略低于女性,约40%生活在城镇地区。此外,分析样本的受教育程度较低,高中及以上学历者仅占10.9%。就健康指标来看,生理健康随着调查时点的推移日渐变差,表现出明显的年龄效应;与之相比,心理健康指标相对稳定,其与年龄的关系似乎并不密切。见表1。

表1 主要变量的描述统计情况

2.2 关于生理健康与心理健康的动态面板模型分析结果

2.2.1 总样本。分别估计关于生理健康和心理健康的方差构成模型,结果显示,生理健康和心理健康的总变异中均有接近50%来自于个体间的变异,前者约为48.1%,后者约为48.6%。这表明有必要使用面板模型。表2给出了关于生理健康与心理健康的动态面板模型结果。其中模型1a以生理健康为因变量,自变量只包括了心理健康的一阶滞后项;模型1b以心理健康为因变量,自变量只包括了生理健康的一阶滞后项。结果显示,生理健康和心理健康之间存在着显著的交叉滞后效应,在前一期调查中心理健康越差的被访者报告的当期生理健康也明显越差,反之亦然。由二者的标准化回归系数可见,在未引入动态效应的情况下,前一期心理健康对当前生理健康的效应略高于前一期生理健康对当前心理健康的影响,前者为0.422,后者为0.406。

表2 生理健康与心理健康双向作用的动态面板模型结果

模型2a和模型2b分别引入了因变量的一阶滞后项,结果显示,生理健康与心理健康之间的双向交互效应在强度上明显减弱,这表明在分析中控制健康状态本身的时间相依性非常必要。不过,即便在控制了因变量的前一期取值之后,生理健康与心理健康之间的相互作用仍然非常显著。从效应强度来看,前一期心理健康对当前生理健康的效应比相反的效应明显更大一些,前者为0.138(P<0.001),后者为0.119(P<0.001)。心理健康对生理健康的效应甚至大于其本身的一阶滞后效应(模型2a),前一期生理健康每变动一个标准差对当期生理健康的影响为0.126个标准差,而前一期心理健康每变动一个标准差对当期生理健康的影响为0.138个标准差。

模型3a和模型3b进一步控制了被访者的性别、年龄、教育和居住地等社会人口特征。结果显示,生理健康与心理健康之间的动态双向关系依然非常显著,引入这些控制变量并不改变前文的基本结论。此外,对比这些社会人口特征对生理健康和心理健康的系数可见,年龄对生理健康的影响非常明显,但其对心理健康的影响并不显著,甚至有一定证据表明年龄越大的被访者报告的抑郁症状越低(P<0.1);性别、教育和居住地对生理健康和心理健康都具有显著影响,不过这些因素对心理健康的作用远大于生理健康,女性、未接受过高中教育者、农村老年人的心理健康远低于男性、高中及以上学历者和城镇老年人。见表2。

2.2.2 分样本。结果显示,无论男女,生理健康与心理健康的动态双向效应都非常显著。从标准化回归系数的大小来看,女性样本中心理健康对生理健康的效应明显大于反之的效应,前者为0.134(P<0.001),后者为0.104(P<0.001)。与之相比,男性样本中生理健康与心理健康的双向效应较为接近,分别为0.118(P<0.001)和0.120(P<0.001)。见表3。

表3 分性别的模型结果

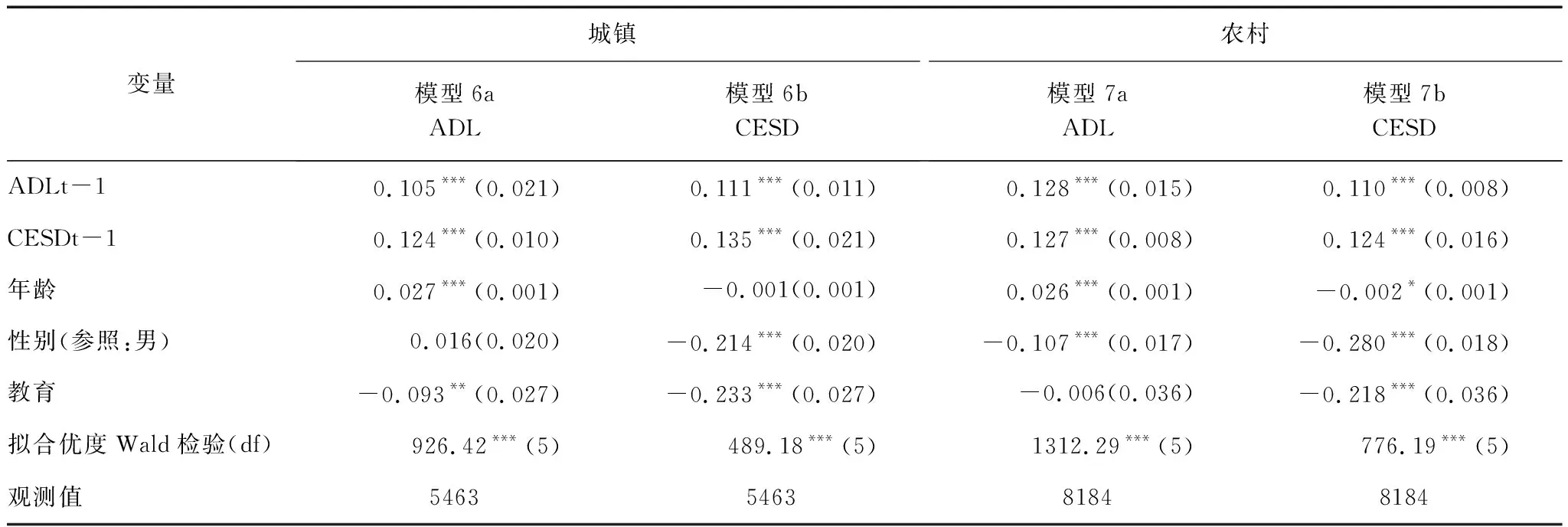

分城乡的模型结果显示,生理健康与心理健康的动态双向效应在城乡之间差异极小,其值近乎完全相同,在效应强度上也与总样本中模型3a和3b的结果基本一致。见表4。

表4 分城乡的模型结果

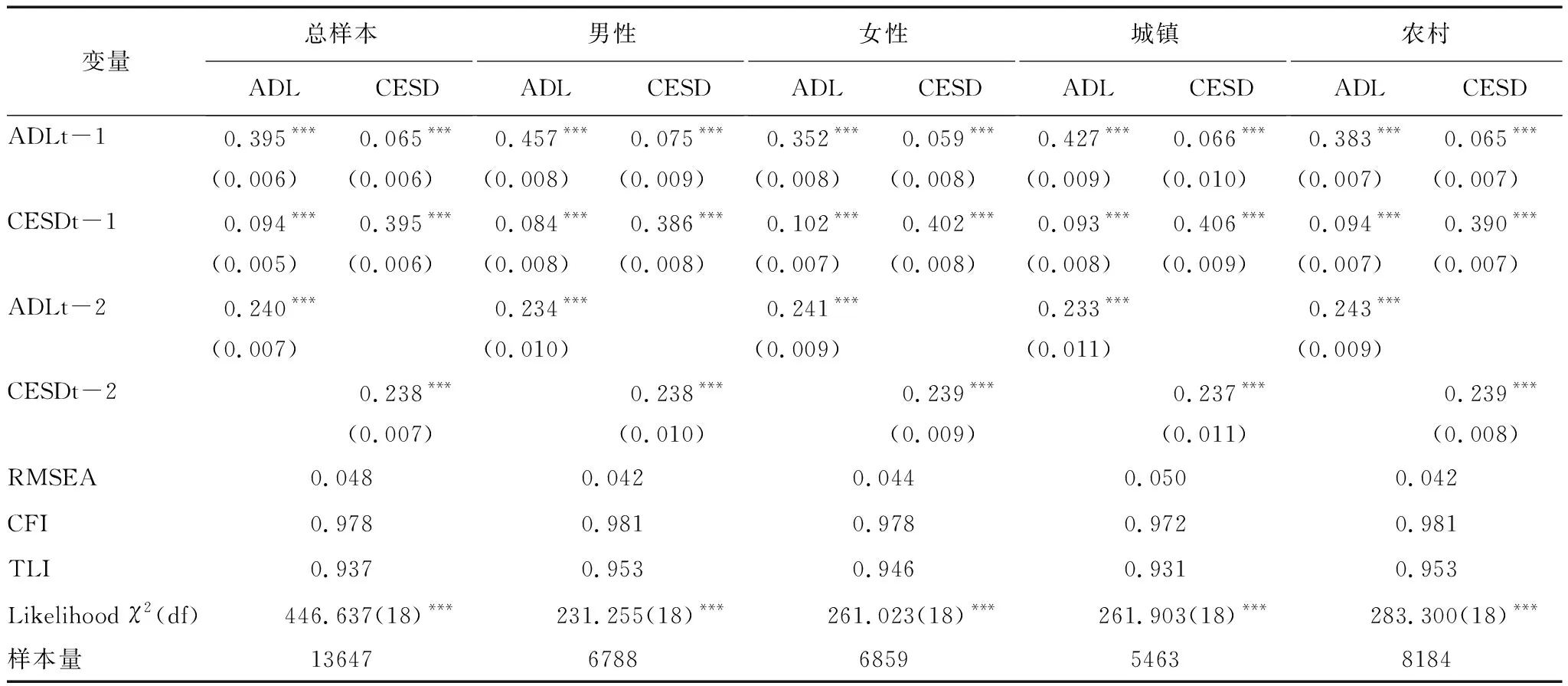

2.3 结构方程模型分析结果

为了对生理健康与心理健康相互作用的系数差异进行更有效的统计检验,还尝试拟合了允许交叉滞后效应的结构方程模型。模型诊断结果显示,为了达到较好的拟合优度,除了因变量的一阶滞后项之外,还有必要在模型中加入生理健康和心理健康的二阶滞后项,而且这些二阶滞后项都对当前的健康状态具有显著的影响。具体到生理健康与心理健康的交叉滞后效应,SEM的估计结果与上文动态面板模型的结果高度一致,再次印证了生理健康与心理健康之间的这种双向关系。对生理健康与心理健康交叉滞后效应的相对大小进行显著性检验的结果表明,除了针对男性样本的模型之外,心理健康对生理健康的效应都显著更大。尤其是在女性样本中,心理健康对生理健康的标准化效应高达0.102,而生理健康对心理健康的相应效应仅为0.059,二者差距明显(P<0.001)。见表5。

表5 生理健康与心理健康交互作用的结构方程模型拟合结果

3 讨论

3.1 中老年人生理健康与心理健康之间存在显著的双向作用

结果显示,生理健康与心理健康分别对彼此存在着显著的双向作用,这支持了身心一体理论。近年来,进化心理学的研究表明,意识、情绪和认知等心理现象是漫长的生物进化引起的,人类心智和身体共同服务于基因存活和繁衍的根本目标[18]。因此,生理和心理虽然有别,但是二者的形成发展和功能定位却是协同演化而来的。就健康而言,生理健康与心理健康经常被视为不同的维度,然而二者之间存在着不容忽视的内在关联,它们共同决定了个体健康的发展变化。一方面,经典的压力过程理论告诉我们,生理疾病本身就是重要的压力源,尤其是长期的生理障碍还会导致经济困境和失业风险,影响正常的社会参与,这无疑会给患者造成巨大的心理困扰,诱发各种心理健康问题[19]。当然,还有一些心理健康问题的发生本身就与大脑的生理性病变有关。另一方面,心理健康对于维持生理健康同样至关重要。关于压力应激反应的生物研究发现,在面对压力时,会激发人体的神经系统、内分泌系统、免疫系统的一系列本能反应,这些反应机制被频繁激发会破坏人体的稳态均衡,将导致包括心脏病在内的严重后果[20]。尤其是精神疾病患者还面临着普遍的污名,根据污名化理论[21],这会导致严重的社会歧视和排斥,使得患者不愿意及时就医,甚至延误了潜在生理疾病的诊断和治疗。此外,部分精神疾病还会导致患者的行为和生活方式改变,进而增加罹患生理疾病的风险。因此,身心一体理论范式要求我们树立一种整体的医学观,把生理健康和心理健康视为不可分割的整体。

研究表明,在我国65岁及以上的老年人中,日常活动能力受限的比例为18.9%,抑郁症状检出率高达27.0%[22]。尤其是这一群体还是各类慢性病的高危人群,身心疾病并发的情况不容乐观,亟需从整体的视角关注不同健康维度之间的相互关系及其动态变化[23]。当前,我国人口老龄化的态势严峻。国家卫生健康委等2022年2月发布的《“十四五”健康老龄化规划》明确指出,完善生理健康与心理健康并重的预防保健服务体系是健康老龄化的主要任务之一。这就要求我们一方面重视健康本身的动态性,争取将预防保健的任务前移到中年重点人群,通过及早预防、及时干预避免出现不必要的健康损失和失能负担;另一方面,在日常健康管理中尤需警惕这种生理健康与心理健康之间的相互作用,通过全面落实家庭医生制度,强化健康管理的综合性和整体性,阻断在健康衰退过程中潜在的恶性反馈循环。

3.2 心理健康对中老年人生理健康具有重要的溢出效应

结果显示,在生理健康与心理健康的双向关系中,心理健康对生理健康的影响更大。这支持了神经生物学家达马西奥提出的躯体标记假说[24]。该假说认为,在漫长的进化过程中,人类发展出了一系列与情绪相关的躯体反应机制,正常的情绪反应对于我们发挥生理功能乃至维持生命至关重要。因此,心理不仅是大脑和神经系统的产物,还与躯体存在密切的关系。事实上,越来越多的证据表明,精神疾病患者出现包括心血管疾病在内的严重生理疾病甚至死亡的风险远高于其他人群[10]。这意味着,割裂生理健康与心理健康的关系可能会导致我们对精神疾病负担的严重低估,不利于全社会健康和医疗资源的合理配置。早在21世纪初,世界卫生组织就提出“没有精神健康,就没有健康”的理念,呼吁社会各界重视精神疾病问题[25]。因此,心理健康问题及其衍生的疾病负担不容低估。值得指出的是,关于生理健康与心理健康存在双向作用的发现虽然总体上与既有的少量研究保持一致,但是在生理健康和心理健康对彼此的效应强度上与既往研究不尽相同[2,11]。两项既有研究都发现生理健康对心理健康的效应更强,究其原因,这可能与它们未报告标准化回归系数或使用的统计方法未能有效控制健康状态的动态相依性有关。

一项针对我国疾病负担的研究也表明,精神疾病已经成为导致失能和健康寿命损失的关键风险因素[26]。随着机体功能衰退和逐渐退出职场,我国中老年人的心理健康受到社会隔离和孤独感带来的严重负面影响[27]。这就要求家庭和社区为中老年人提供必要的情感支持和社会参与空间,解决他们所面临的孤独感和社会隔离问题。此外,中老年慢性病患者的心理状态令人堪忧。研究数据显示,2022年我国超过60%的中老年人患有1种以上的慢性病[28],而在慢性病患者中心理健康不佳的比例超过40%[29]。考虑到心理健康对生理健康的溢出效应,这对于我们实现健康老龄化的目标极为不利。如果能够对生理功能受损的中老年人辅以合理引导,改善其心理状态,将有助于降低和延缓生理失能的发生风险,进而提高慢性病患者的生命质量,更为有效地完成健康老龄化的目标。

3.3 中老年女性的心理健康对生理健康的影响尤为突出

结果表明,在中老年女性中,心理健康对生理健康的效应尤为突出。事实上,既有数据显示,在全球范围内女性罹患各种精神疾病的风险大大超过男性[30]。研究表明,2021年我国女性抑郁症的终生患病率比男性高44%[31],这严重影响了其生命质量。社会角色理论认为,传统的性别角色分工以及由此导致的现代女性面临更为严重的工作-家庭角色冲突是解释心理健康的两性差异的重要机制[32]。即便在步入中老年期之后,女性逐渐摆脱了工作-家庭角色冲突的困扰,然而在东亚社会中普遍盛行的隔代照料现象使得她们仍需承担繁重的家庭任务,这对其心理健康很可能造成了严重的负面影响[33]。研究也表明,虽然2010-2020年我国女性的预期余寿远高于男性,但是其健康余寿甚至低于男性或与之持平[34]。这意味着,中老年女性所面临的疾病负担更为严重,也是我们实现健康老龄化需要关注的重点人群。因此,尤其应该重视中老年女性的心理健康风险及其衍生的失能负担,积极倡导平等互惠、相互尊重的适应新时代要求的两性关系。

本研究在身心一体理论范式下首次系统考察了我国中老年人生理健康与心理健康之间的动态双向关系,研究发现对于从整体上理解和认识健康的发展变化、有针对性地把握和推进健康老龄化的发展目标,具有一定的理论和现实价值。当然,受数据资料的限制,本研究只根据较为成熟的量表考察了日常活动能力和抑郁症状,它们显然无法代表生理健康和心理健康的全貌。因此,相关结论的稳健性还有待于使用更多、更综合的健康指标进行比较验证。