广东隆起山地型地热系统特征及成因

吴广翩

(广东省地质局第四地质大队(广东省湛江地质灾害应急抢险技术中心) 广东湛江 524000)

我国地热资源极为丰富,地热资源主要集中于构造活动带和大型盆地,主要类型包括沉积盆地型和隆起山地型[1-2]。其中,广东省是我国地热资源最丰富、出露温泉最多的省份之一,温泉数量仅次于西藏、云南,位居全国第三位[5-6]。广东浅部的地热资源大多属于水热型,但绝大部分受断裂构造控制,呈带状分布的隆起山地型地热资源[3-4]。广东隆起山地型地热资源分布广泛,粤北山地、粤西山地台地、粤东山地丘陵、粤中及南部地区均有地热显示,遍布全省21个地级行政区,共有地热田315处。

前人对广东地热资源进行了较多的研究[1-3]。然而,系统的隆起山地型地热资源水文特征及成因却极少报导。本文以广东省隆起山地型热储区为研究对象,划分为岩溶型层状热储区和裂隙型带状热储区两类,依次对区内重要热储区地质特征及水文化学特征研究,探讨区内热储系统成因机制,对区内地热资源具有重要意义。

1 区域地热资源分布及特征

广东地处欧亚板块东南边缘,长期受到印度洋板块、太平洋板块和菲律宾海板块的俯冲影响,中新生代以来,境内深大断裂带发育,伴随地壳上隆和多期次强烈的岩浆活动,为地热资源赋存创造了十分有利的条件。

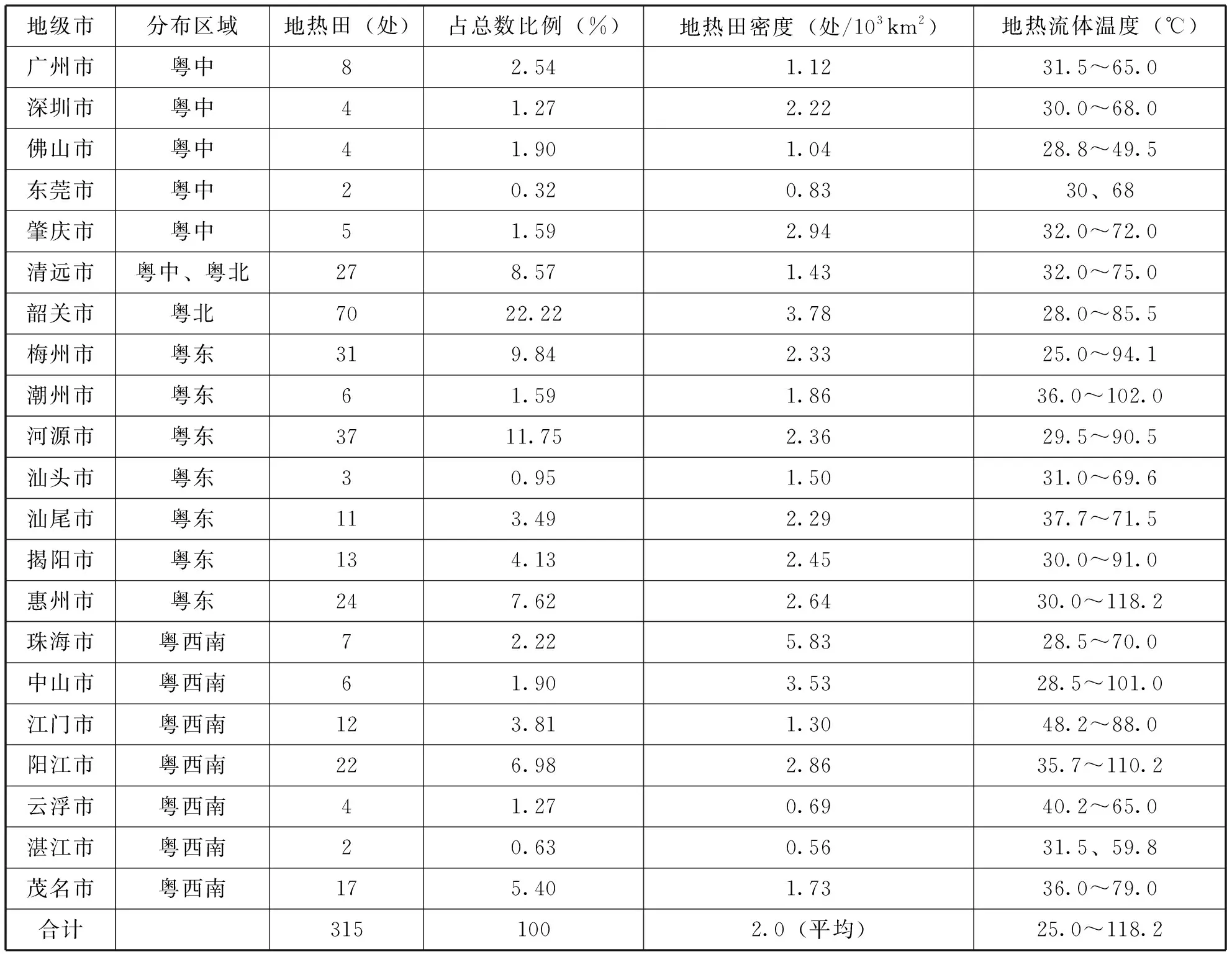

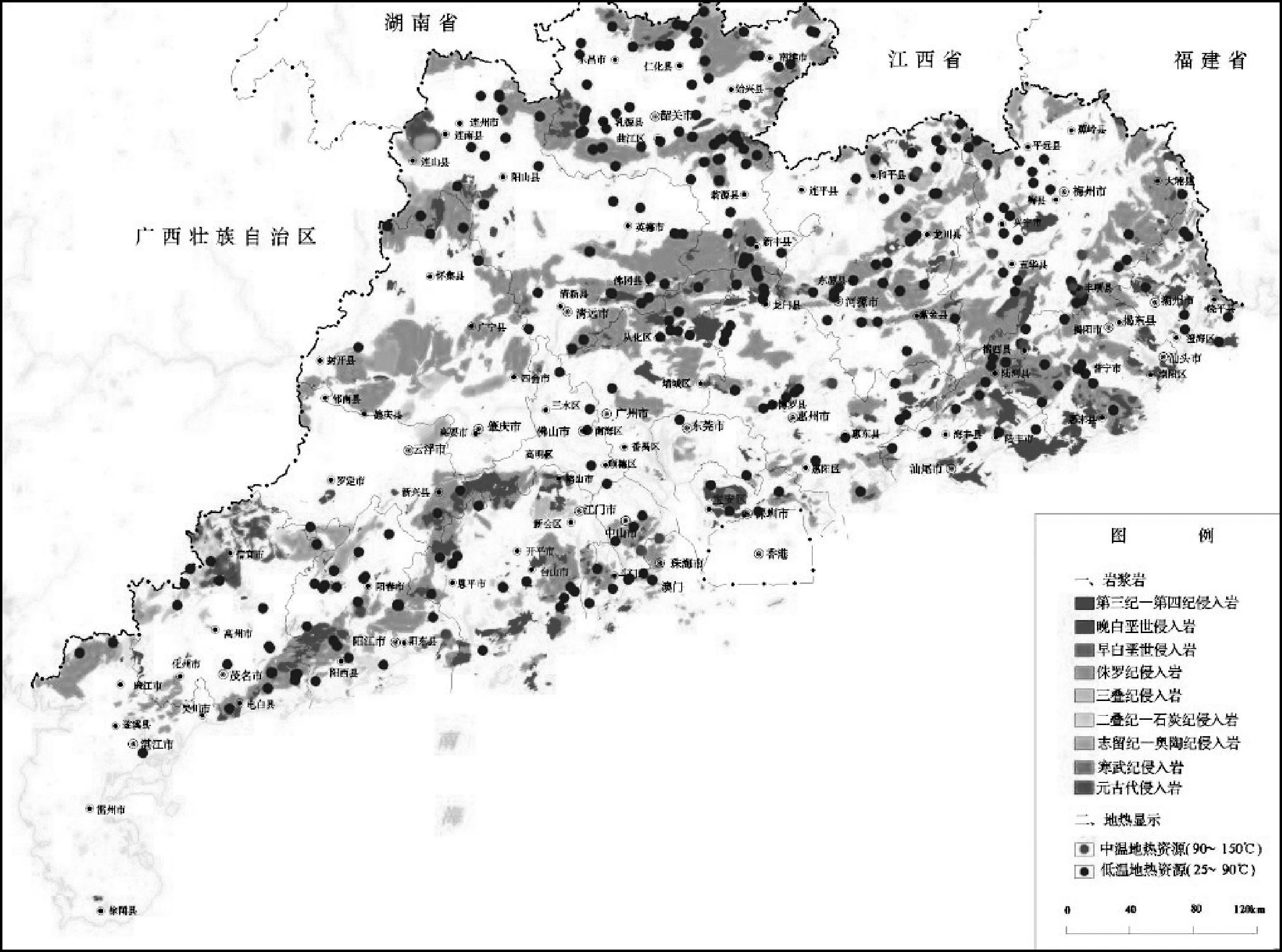

从区域上分析统计,粤东和粤北地区地热资源分布最多,分别有地热田124处和86处,占隆起山地型地热田总数的39.37%和27.30%;其次为粤西南一带有地热田70处,占隆起山地型地热田总数22.22%;粤中地区地热田分布较少,有地热田35处,占隆起山地型地热田总数11.11%(图1、表1);按地级行政区划统计,韶关市隆起山地型地热田分布最多,达70处,占隆起山地型地热田总数的22.22%;其次为河源市和梅州市,分别有隆起山地型地热田37处和31处,占隆起山地型地热田总数11.75%和9.84%;湛江市隆起山地型地热田最少,仅2处,占隆起山地型地热田总数0.64%;从地热田分布密度方面研究地热资源地理分布特征,隆起山地型地热田分布密度(单位:处/103km2)最大的是珠海市,达5.83;其次是韶关市和中山市分别为3.78和3.53;其余超过平均密度(2.0)的有肇庆市、阳江市、惠州市、揭阳市、河源市、梅州市、汕尾市、深圳市8个地级市;地热田密度低于1.0为东莞市、云浮市和湛江市,仅分别为0.83、0.69和0.56。

表1 隆起山地型地热田行政区属统计表Tab 1. Statistics on The Administrative Jurisdiction of Uplift Type Geothermal Fields

图1 广东省地热田现状分布图Fig 1. Current Distribution Map of Geothermal Fields in Guangdong Province

2 隆起山地型热储区地质水文特征

2.1 岩溶型层状热储区

(1)粤西南阳春盆地:该热储区南起阳春市区,北至云浮市云安县石城镇,再向南西转至罗定县罗镜镇,呈不规则的半圆环状,面积约1263.68km2。该盆地基底由石炭系、泥盆系、三叠系层状碳酸盐岩、碳酸盐岩加碎屑岩、碎屑岩组成,岩溶发育,喀斯特地貌特征明显。盆地周缘主要为碎屑岩组成的低山丘陵及志留纪-奥陶纪侵入岩组成的丘陵。此外,阳春市区南侧亦见小面积侏罗纪侵入岩出露。该区构造受北东向吴川-四会深断裂控制,阳春-春湾段盆地沿此深断裂东支发育明显,并在盆地内发育有漠阳江中游河段。区内有地热田4处,其中3处沿吴川-四会深断裂带东支断裂排列,另一处位于岩溶盆地与志留纪-奥陶纪侵入岩接触带上。地热流体赋存于碳酸盐岩及夹碎屑岩溶洞裂隙中,温度35.4℃~51.1℃,温泉流量(井自流量)2.22L/s~15.37L/s。水化学类型主要HCO3-Ca、HCO3-Na及HCO3·SO4-Na型。估算区内地热田最大地热流体循环深度为584.03m。

地热田地热流体(地下水)主要来自四方面,一是岩溶水直接接受深部热水补给,二是大气降雨入渗对岩溶水含水层补给,三是盆地边缘基岩裂隙水侧向补给,四是江河湖泊及水库水塘等地表水下渗补给。地热流体在岩溶型层状热储中主要沿由溶洞、裂隙形成的岩溶通道径流,循环途径和时间相对较短。因岩溶发育也是受断裂控制和影响,故岩溶通道一般沿主控断裂带呈北东向条带状延伸,本区地热系统水流场以北东-南西二个维面为主,辅之以次一级断裂构造作用形成的溶洞裂隙通道径流场。

(2)粤中广花盆地:该热储区地处珠江三角洲北缘,东连白云区白云山、帽峰山,西邻佛山市,北靠从化市,南接珠江河北岸,面积约1011.52km2。地势大致北高南低,地貌类型有丘陵、台地和平原等,以平原为主。地貌受岩性、构造控制较为明显。中、新生代地层分布区多为低丘壑平原,石炭系碳酸盐岩分布在平坦地带,形成覆盖型岩溶盆地。盆地北侧及东侧奥陶纪、二叠纪至白垩纪侵入岩广泛分布。北东向广州-从化断裂带与东西向断裂交错于广花盆地中心位置,北西向断裂带自北东向南西斜贯而过,构成盆地的断裂构造格局。区内发育地热田仅1处,位于盆地西南部边缘恩平-新丰深断裂带上。地热流体(地下水)储存和运移在溶洞裂隙中,温度39.5℃,单井出水量314m3/d。水化学类型SO4·HCO3-Ca·Na型。估算区内地热田最大地热流体循环深度2358.76m,最大热储温度70.0℃。

地下水主要接受大气降水补给。此外,区内河流、水库、渠道及农田回灌也是地下水的重要补给来源。花都区北部和盆地东侧帽峰山基岩出露区断裂发育,地表浅部岩石破碎,节理裂隙发育,利于大气降水垂直入渗补给。盆地隐伏岩溶发育区承压水补给来源较为复杂,而且承压水在通常情况下往往成为上覆第四系含水层补给来源。河网地带,沿河两侧、河床多为砂、砾石堆积,在丰水期和涨潮期,河水位高于地下水位时,地下水接受河水补给。

(3)粤北连州-英德地区:该热储区分布于连州-阳山-英德-翁源一线,自西向东呈条带状展布,面积约6890.88km2。该区由石炭系和泥盆系碳酸盐岩夹碎屑岩构成,裸露岩溶与隐伏岩溶相间发育,岩溶地貌特征明显。贯穿本区的深大断裂带均为北东向展布,郴县-怀集大断裂带分布于该区西部连州和阳山之间,吴川-四会深断裂则贯穿英德市。该区第四系广布,北侧和南西侧出露大面积侵入岩。区内有地热田8处,总体表现沿断裂带呈北东向分布。地热流体温度36.0℃~59.0℃,温泉流量(井自流量)0.51L/s~5.00L/s,单井出水量20.00m3/d~833.33m3/d。东西向跨度较大,水化学类型种类较多,西北部连州市主要为HCO3-Na·Ca型水、西部阳山县主要为HCO3-Ca型水、中部英德市主要为SO4-Ca型水、东部翁源县主要为HCO3-Na型水。赋存于碳酸盐岩溶洞裂隙及断裂破碎带中。估算区内地热田最大地热流体循环深度在2218.31m~5085.07m之间,最大热储温度82.14℃~124.96℃。

地热流体(地下水)主要接受大气降水补给,次为地表河流水库下渗、周边侧向径流及区外水源通过岩溶通道径流等补给。该区西部连州市、阳山县地区受郴县-怀集大断裂带影响,岩石破碎,岩溶裂隙发育程度较高,为大气降雨直接入渗补给提供了有利条件。在地势较低的冲洪积平原区,大气降水通过第四系覆盖层间接入渗补给岩溶水。在丰水期,连江、北江、滃江河流蓄水,也会大量渗漏补给地下水。另外,岩溶层状热储下部还存在受断裂作用上涌的深部地热流体,其循环深部大、时间长,与岩溶地下水发生混合,成为热量及水源的补给源之一。

(4)粤北乳源-曲江地区:该热储区位于韶关市乐昌、仁化、曲江及乳源等地,面积约3014.08km2。主要为盆地地貌,群山围绕。北西有瑶山,北东方向有大庾岭,南西有大东山,南东有滑石山,整个盆地自北向南倾斜。热储岩层为石炭系和泥盆系碳酸盐岩和碎屑岩。吴川-四会深断裂呈北东向自盆地南东部穿过,贵东大断裂带与吴川-四会深断裂在曲江区交汇。第四系覆盖,北侧和南侧有大面积侵入岩分布。区内地热田有12处,断裂带附近分布最为密集,地热流体出露于局部低洼处。地热流体温度33.5℃~78.0℃,温泉流量(井自流量)0.90L/s~22.00L/s,单井出水量10.00m3/d~1250.00m3/d。水化学类型HCO3-Na·Ca和SO4-Ca型。地热流体(地下水)储存和运移在断裂破碎带和岩石孔隙中。估算区内地热田最大地热流体循环深度在2742.39m~5365.66m之间,最大热储温度52.02℃~132.74℃。

地热流体(地下水)主要接受大气降水补给。西部瑶山一带基岩裸露,岩溶裂隙发育,大气降雨直接入渗补给。地势较低的韶关市及其周边地区,大气降水通过第四系覆盖层间接入渗补给岩溶水。在丰水期,武江河流蓄水大量渗漏补给地下水。深部地热流体深部裂隙向上运移,补给该区热储。

2.2 裂隙型带状热储区

(1)粤西南热储区:热储区位于江门、中山、珠海、阳江、茂名、湛江等地,面积约31934.72km2。该区深大断裂发育,从西至东分别有北东向信宜-廉江大断裂、吴川-四会深断裂、恩平-新丰深断裂、河源深断裂、紫金-博罗大断裂、莲花山深断裂以及北西向三洲-西樵山大断裂和东西向高要-惠来大断裂等深大断裂贯通本区。出露岩体以侏罗纪侵入岩分布最广,次为白垩纪和志留纪-奥陶纪侵入岩及元古代侵入岩。区内地热田65处,主要沿断裂带和岩体中排列,地热流体出露于局部低洼处。温度27.0℃~110.2℃,温泉流量(井自流量)0.07L/s~37.00L/s,单井出水量2.50m3/d~1300.00m3/d。以HCO3-Na型为主,Cl-Na和Cl-Na·Ca型水主要分布在沿海电白-阳西-阳东-台山-中山-广州一线,阳春市北部及茂名市区分布有小面积HCO3·SO4-Na型水。地热流体(地下水)储存和运移在断裂破碎带和岩石孔隙之中。估算区内地热田最大地热流体循环深度1583.98m~4532.28m之间,最大热储温度52.58~166.77℃。

地热流体(地下水)以大气降雨入渗补给为主,次为浅层地下水及地表水下渗补给,部分近海地热田还接受海水补给,补径排条件具深远循环特征,地热系统水流场以主要控制断裂为主导,具二维特征。实际上,多数地热田形成于断裂构造发育地段,不同级次断裂带纵横交错,地热系统水流场有多维结构,只不过大部分地热流体补径排受主导断裂控制为主,水流场二维特征尤为明显而已。

(2)粤中热储区:热储区位于怀集-封开、清远、从化、番禺等地,低山丘陵及山地平原地貌,面积约21729.48km2。怀集、清远一带主要是低山丘陵区、清远-从化-番禺一带为台地平原区,主要由浅变质岩、侵入岩、碎屑岩组成,侏罗纪、白垩纪、寒武纪侵入岩均有出露,以侏罗纪侵入岩分布最广,白垩纪侵入岩一般侵入于侏罗纪岩体之中或边缘。岩体分布和地热显示受北东向吴川-四会深断裂、恩平-新丰深断裂、郴县-怀集大断裂以及东西向佛冈-丰良深断裂控制。另外,深大断裂带及次级断裂带同样是水热型地热田形成的主要先决条件,控制着热储的发育埋藏和地热流体的补径排条件。区内地热田48处,主要分布在侏罗纪岩体之中或其边缘,且沿深大断裂带。地热流体温度27.5℃~78.0℃,温泉流量(井自流量)0.08L/s~8.86L/s,单井出水量16.67m3/d~1750.00m3/d。水化学类型HCO3-Na型为主,另外在清远市清新县还有HCO3-Na·Ca型和SO4-Ca型地热流体。地热流体(地下水)储存和运移在断裂破碎带岩石空隙之中,推测沿断裂带不同深度发育着若干热储层。估算区内地热田地热流体最大循环深度1223.94m~6123.84m之间,最大热储温度44.3~146.36℃。

地热流体(地下水)补给主要源自两方面,一是大气降雨通过断裂带地表裂隙入渗补给;二是浅层地下水补给,又分浅层地下水下渗深径流补给和地热流体上升过程中浅部补给两种方式。补给径流主要为断裂破碎带,由水头高值区向低值区径流排泄,且多经深远循环后排泄;受断裂控制,水流场表现为二维特征(断裂带水平和垂直方向)。

(3)粤北热储区:热储区分布于韶关始兴-翁源-曲江-连州一带,属中低山地貌,环绕于岩溶盆地边缘,面积约13525.44km2。出露岩石主要为侵入岩,极少量碎屑岩,侵入岩体面积大,其中侏罗纪侵入岩占绝大部分,少量白垩纪侵入岩一般侵入于侏罗纪岩体之中。区内有北东向吴川-四会深断裂和郴县-怀集大断裂及东西向乳源-和平断裂经过,岩体主要呈东西向展布,似乎与东西向断裂带关系更为密切。区内地热田47处,沿岩体与围岩接触带及东西向断裂带分布,地热流体(地下水)储存和运移在断裂破碎带和接触带岩石空隙之中,地热流体温度33.0℃~85.5℃,温泉流量(井自流量)0.08L/s~34.24L/s,单井出水量5.00m3/d~500.00m3/d。地热流体水化学类型较为复杂,清远连州市主要为HCO3-Ca型,韶关市大部分地区主要为HCO3-Na·Ca型,韶关市东部主要为HCO3-Na型,东北部南雄-始兴一线主要为HCO3·SO4-Na型水。估算区内地热田地热流体循环深度1234.27m~5199.67m之间,热储温度46.36~146.82℃。

地热流体(地下水)补给主要来自大气降雨,局部浅层地下水补充。补给径流途径主要为断裂破碎带和接触带,由水头高值区向低值区径流排泄,水流场同样为二维特征。

(4)粤东热储区:热储区面积约48527.52km2,为省内最大热储类型分区,范围涉及深圳、东莞、惠州、河源、揭阳、汕尾、汕头、梅州、潮州等9个地级市。地貌多样,以丘陵地貌为主,凤凰山-莲花山为中低山地貌,山地丘陵间发育着梅江、西枝江、东江等冲积谷地。区内沉积岩、岩浆岩及变质岩均有出露。岩浆岩大部分为侏罗纪侵入岩、少部分白垩纪侵入岩。岩体分布和地热受北东向断裂带控制,同时断裂带又是水热型地热田形成的主导条件,控制着热储的发育埋藏和决定地热流体的补给、径流及排泄条件。区内地热田119处,沿深大断裂呈串珠状或位于断裂交汇部位,与岩体关系密切,多出露于低洼之处。地热流体温度25.0℃~101.0℃,温泉流量(井自流量)0.10L/s~33.99L/s,单井出水量5.00m3/d~7000.00m3/d。地热流体HCO3-Na型为主,Cl-Na和Cl-Na·Ca型主要分布在沿海汕尾-陆丰-惠来-汕头一线。在梅州市梅县和平远县有HCO3-Ca和HCO3·SO4-Na型水。地热流体(地下水)储存和运移在断裂破碎带和岩体与围岩接触带破碎岩石空隙内。估算区内地热田地热流体最大循环深度2491.10m~7040.73m之间,最大热储温度73.11~165.72℃。

地热田地热流体(地下水)补给以大气降雨为主,次为浅层地下水及地表水的补给,部分近海地热田还接受海水的补给,具深远循环特征,主要水流场特征均具有二维特点。当然,受两条以上断裂构造作用形成地热田水流场亦具有三维特征。

(5)三水红层盆地:热储区发育于东西向和北东向深断裂交汇部位,受恩平-新丰深断裂和高要-惠来深断裂带控制,面积约1740.00km2。由白垩系和新生界组成,白垩系为砾岩、砂岩、砂砾岩、页岩及泥岩等,厚680m~1900m,新生界含砾砂岩、砂砾岩、粉砂岩、页岩等夹玄武岩、粗面岩、流纹岩和火山碎屑岩,最厚达3900m。盆地内地热田2处,地热流体温度42.3℃~49.5℃,单井出水量160.00 m3/d~400.00m3/d。水化学类型HCO3-Na型。

地热流体(地下水)储存和运移在断裂破碎带和红层裂隙中。估算最大地热流体循环深度1862.90m,最大热储温度64.2℃。补给以大气降雨为主,次为浅层地下水及地表水补给。

(6)东莞红层盆地:热储区发育于北东向河源深断裂与东西向高要-惠来深断裂,主要受河源深断裂控制,面积约1335.68km2。盆地红层为白垩系和新生界,白垩系主要为砾岩、砂砾岩、砂岩、页岩等,厚680m~1900m,新生界为含砾砂岩、砂砾岩、粉细砂岩、页岩等夹玄武岩、粗面岩、流纹岩和火山碎屑岩,最厚约3900m。盆地内仅见1处地热,地热流体温度为68.0℃。根据常温水井水样,盆地南西部水化学类型HCO3-Na型水,东部为Cl-Na和Cl-Na·Ca型水。地热流体(地下水)储存和运移在断裂破碎带和岩石裂隙之中。主要为红层裂隙水,以大气降雨补给为主,次为地表河涌及周边基岩裂隙水侧向补给。

(7)南雄红层盆地:热储区位于韶关市南雄和始兴境内,呈北东向展布的条带状盆地,发育于诸广山和青嶂山两大花岗岩体之间,面积约1359.84km2。由白垩系和新生界组成,以砾岩、砂砾岩、含砾砂岩、中细粒砂岩、粉砂岩及泥岩为主,白垩系厚600m~2400m,新生界厚160m~1200m,总体西北倾斜,倾角10°~20°。盆地北侧巨大花岗岩体形成一系列近东西向展布的高耸山脉。总体呈不对称的宽缓向斜构造,为地堑式不对称伸展断陷盆地。区内地热田8处,分布在侵入岩体边缘及断裂带上,地势低洼处出露。地热流体温度28.0℃~58.5℃,温泉流量(井自流量)4.45L/s~8.95L/s,单井出水量10.00m3/d~54.00m3/d。水化学类型HCO3·SO4-Na型为主,局部HCO3-Na和HCO3-Na·Ca型。地热流体储存和运移在断裂破碎带和岩石裂隙之中。估算区内地热田最大地热流体循环深度2357.65m~4830.11m之间,最大热储温度79.24℃~130.04℃。

地热流体(地下水)主要接受大气降水补给及周边基岩裂隙水侧向径流补给;同时,推测深部地热流体通过深大断裂带运移至盆地,也成为盆地热储赋存的地热流体的另一补给水源,亦是该盆地热储热量的一个补给源。

3 区内地热资源地质特征

3.1 构造断裂带

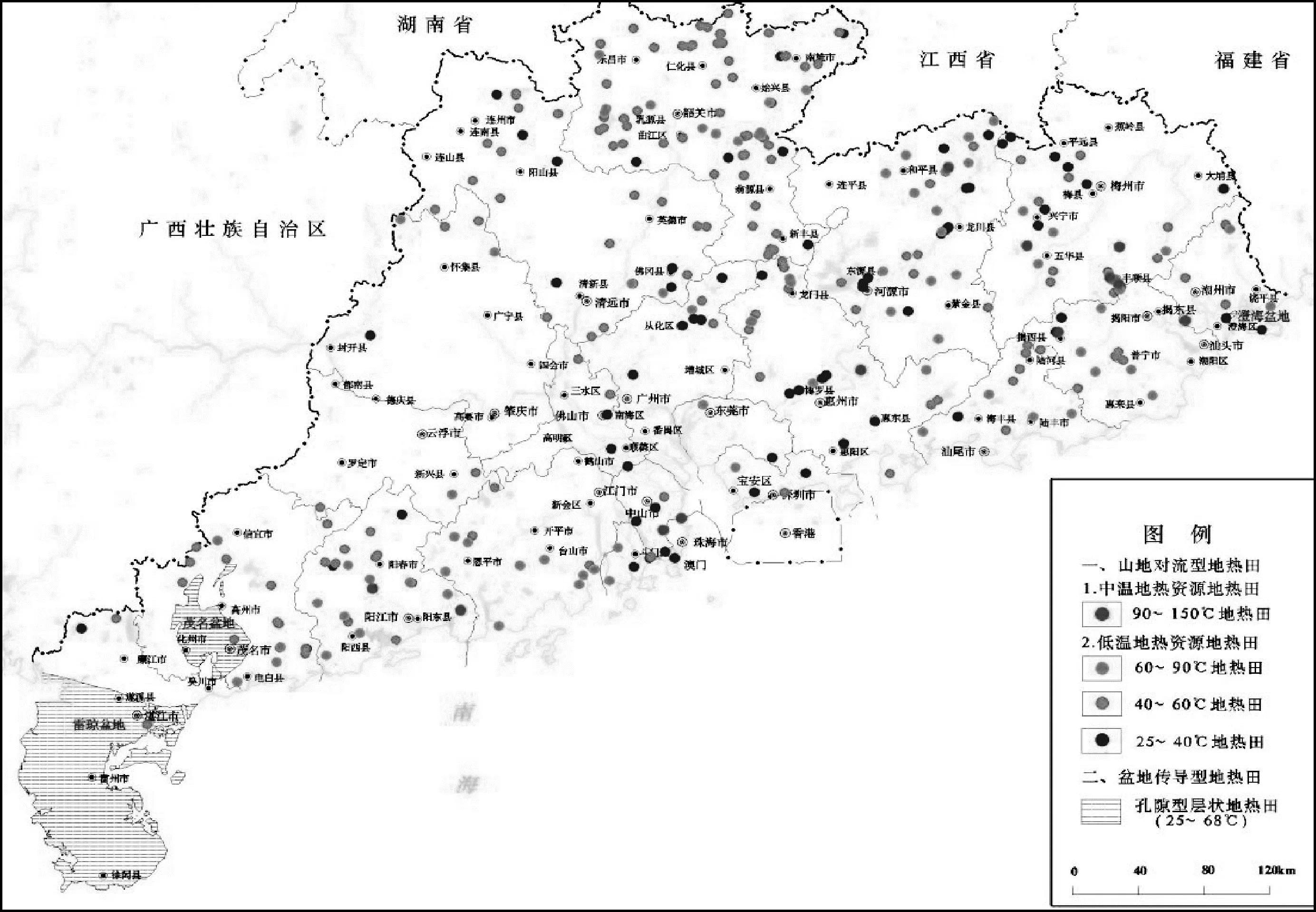

广东地热田主要受北东向区域深大断裂构造控制。区内多次构造运动和多期次岩浆入侵,断裂带及次级断层或岩体破碎、张性节理裂隙,为地热流体储存和运移提供了空间和通道。区域上大部分地热田沿深大断裂带呈线状(串珠状)分布,多位于深大断裂轴线及其附近以及断裂交汇部位。其余多分布于各深大断裂之间,局部受衍生次一级北西向断裂或羽状断裂群影响。据统计,广东315处隆起山地型地热田中,238处与深大断裂密切相关(图2)。

图2 广东省地热显示与断裂构造关系图Fig 2. Relationship Between Geothermal Display and Fault Structures in Guangdong Province

3.2 岩浆岩侵入体

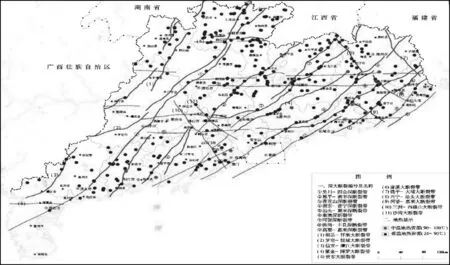

地热田分布与岩浆侵入活动相关。区内315处隆起山地型地热田中,132处(占42.4%)分布于岩浆岩体中、后期侵入的岩脉附近或岩体与围岩接触带(图3),其中未考虑沉积岩层覆盖但极可能与地热有关的隐伏岩体。

图3 广东省地热显示与岩体关系图Fig 3. Relationship Between Geothermal Display and Rock Mass in Guangdong Province

4 区内隆起山地型地热系统成因

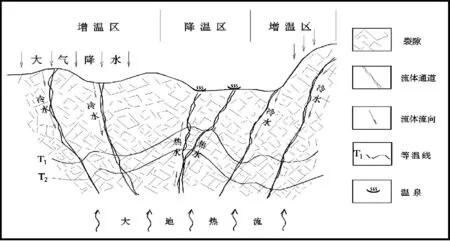

地热系统成因需具备热源、冷水源、水补给通道、地热流体上升通道、热储(含水带)等条件。即:大气降水、地表水体或常温地下水经基岩裂隙下渗,深循环过程中汲取正常或偏高地热背景下被深部热流加热的岩石热量,在适当位置(如遇贯通地表与深部断层裂隙)上升出露或经人为工程揭露而显示(图4)。

图4 隆起山地型地热资源成因示意图Fig 4. Schematic Diagram of The Genesis of Uplift Type Geothermal Resources

该地热成因模式中,地热热量主要源自大地热流量的贡献,可通过热储温度估算、地热流体循环深度估算结果及地热背景分析推断,反演这种地热成因模式的可能性。如阳江新洲地热田千米地热钻,揭露地热流体最高温110.2℃,揭露位置埋深725m。据地球化学温标和当地地温梯度估算热储温度和地热流体循环深度值分别为160℃和4000m(图5)。即在当地地热背景条件下,地下水必须且可以在约4000m深部的深循环中从高温岩石获得足够热量,形成160℃地热流体(图6)。据此新洲地热田形成条件为:地热田地处我国东南沿海地带,大地热流背景值较高,与该区中新生代岩浆岩及断裂构造活动频繁密切关联,以及与沿海地带地壳较薄有关。断裂破碎带构成了地下水储存和运移空间,并提供了深部地热流体循环与上涌通道。地热水来自深部循环热液或受其热传递影响,加上控热断裂为上部封闭型断裂构造,同时岩石及其风化带组成的巨厚盖层起到阻缓地热散失作用。

从整个地热系统温度场变化分析,补给区冷水向下补给径流过程是一个升温过程。上升排泄区是一个降温过程,地热流体上升中受围岩地温递减影响和热量散失,温度下降。当地热流体处于未揭露的天然状态,与围岩间有一个热量传递相对平衡状态,流体温度与围岩温度一致。当流体被揭露自流时,流体对热量的传递速度较岩石快,其温度会逐渐高于围岩(图7)。10月31日显示停钻前井内流体处于非自流状态,其与井壁岩石温度应是相对一致的,停钻后地热流体处于自流状态。由于地热流体受下部热液热传递影响,温度上升较快,测温曲线向右移动,流体温度逐渐高于同深段围岩温度,印证了热源来自更深部位。

图7 新洲地热田千米孔740m深时孔内温度剖面(a)及梯度剖面(b)Fig 7. Temperature Profile (a)and Gradient Profile(b)of The Kilometer Borehole at A Depth Of 740m in Xinzhou Geothermal Field

在目前技术条件下,直接揭露高温热储可行性很低,揭露与高温热储连通的裂隙通道或浅部热储是获得高温地热资源的关键。

5 结 论

(1)广东水热型地热资源丰富并分布广泛,主要为隆起山地型热储区,可划分为岩溶型层状热储区和裂隙型带状热储区两类。

(2)隆起山地型地热资源成因机制为:地下水接受补给后沿基岩裂隙下渗,在深循环中对流汲取热量,通过构造裂隙上升出露。

(3)热储形成及地热田分布与断裂构造带和岩浆侵入活动有关,揭露与高温热储连通裂隙通道或浅部热储可能是获得高温地热资源的关键。