日本大学汉语继承语学习者的身份认同与汉语学习

——基于四名华裔学生的纵向调查*

小川典子 日本爱知大学现代中国学部

提 要 随着中国移民和跨国婚姻的增加,近几年就读日本大学并选修汉语课程的华裔学生的数量也逐渐增多。本文以日本大学的4名汉语继承语学习者为研究对象,运用生命故事访谈法和语言能力调查,进行了为期4年的纵向语言能力调查,并参照欧洲语言共同参考框架自我评价表和汉语水平考试(HSK)成绩,分析了被试的语言背景和身份认同在他们学习继承语时所产生的影响。结果显示,如果学生对自己的语言背景有积极的看法,就会有明确的学习目的,从而对汉语学习产生更大的动力。文章提出应该提供适合于继承语学习者的语言教育。

一、引言

Heritage language有“继承语”“传承语”“祖语”等语义,主要指社会主体语言之外作为语言文化传承的祖辈语言(郭熙,2017)。中岛和子(2016)将“继承语”定义为“由父母传承给子女的语言”。英语国家的“继承语”研究中最常使用的是Valdés的定义:“继承语”学习者,指在家庭中使用英语之外的语言,并且会说或至少能够听懂家庭用语的学习者,是具有一定程度的家庭用语和英语双语能力的人(Valdés,2001)。此外,Polinsky(2008)提出的“继承语”定义也广为人知:由习得顺序来看,“继承语”虽为第一语言,但后来由于使用所在国家的官方语言,结果没能完全习得的语言。近藤妃美等(2019)认为,虽然定义“继承语”与“继承语学习者”很难,但“继承语”的习得与母语习得或一般外语习得应区分看待,因此需要从多个角度思考“继承语”的学习。

近年来,赴日华人子女的高中入学率逐渐增长,其中不少学生表示将来希望升入日本大学继续深造(友沢昭江,2014)。进入大学后,选修汉语课的华裔学生较多。目前,在日本各大学的汉语课堂上,活跃着华裔学生的身影,把汉语作为“继承语”的学习者背景各不相同。有些学生父母双方均是中国人,有些学生是中日混血儿,有的学生上大学前从来没有接触过汉语,有的学生在家里主要使用汉语交流。这些不同语言背景的学生在成长过程中形成不同的身份认同(identity)。

“身份认同”是Erikson(1950)提出的概念。他认为身份认同是一个人对自己的感觉和认识,是自我概念的核心。处于多元文化背景中的“继承语”学习者的身份认同非常复杂,他们在不同的环境中与不同的族群一起成长,因而显现出多重的、不断变化的族群/文化身份。

身份认同和学习者的学习动机有密切的关系,会影响到学习者的语言学习(Norton,2000)。“继承语”学习对身份认同的形成及确立会起到极大作用。反之,身份认同的确立也会对“继承语”学习产生促进作用(Oketani,1997)。魏岩军(2012)、周明朗(2014)指出,华裔学生对自己族裔身份的认同感,对其汉语学习具有积极影响。

近年来,日本中小学逐渐重视“继承语”教育,对华裔青少年的“继承语”研究也逐渐增多。樱井千穗等(2012)、真嶋潤子等(2014)研究了华裔儿童语言能力的发展,韦九报(2017,2021a,2021b)研究了学习者的动机与其华语水平的关系,并且分析了“继承语”学习的影响因素。但在日本对成人华裔学生的研究方面甚少,目前现有相关研究包括,邵明明(2018)对影响日本汉语“继承语”成人学习者汉语学习的家庭和动机因素进行了深入探讨,小川典子(2020)分析并展望了大学里开展继承语教育的前景。总的看来,对成人华裔学生语言方面的研究很少。

日本大学华裔学生的“继承语”学习情况如何?华裔学生为何选修汉语课?对他们来说,学习汉语有什么意义?笔者通过考察,分析日本大学汉语“继承语”学习者的语言背景、身份认同以及语言能力,探讨这些因素如何影响其汉语学习。

二、研究设计

本研究通过对日本大学4名汉语“继承语”学习者4年的纵向调查,分析他们的身份认同与“继承语”学习如何相互影响,探讨他们在大学学习汉语之后的语言水平变化。

(一)研究对象

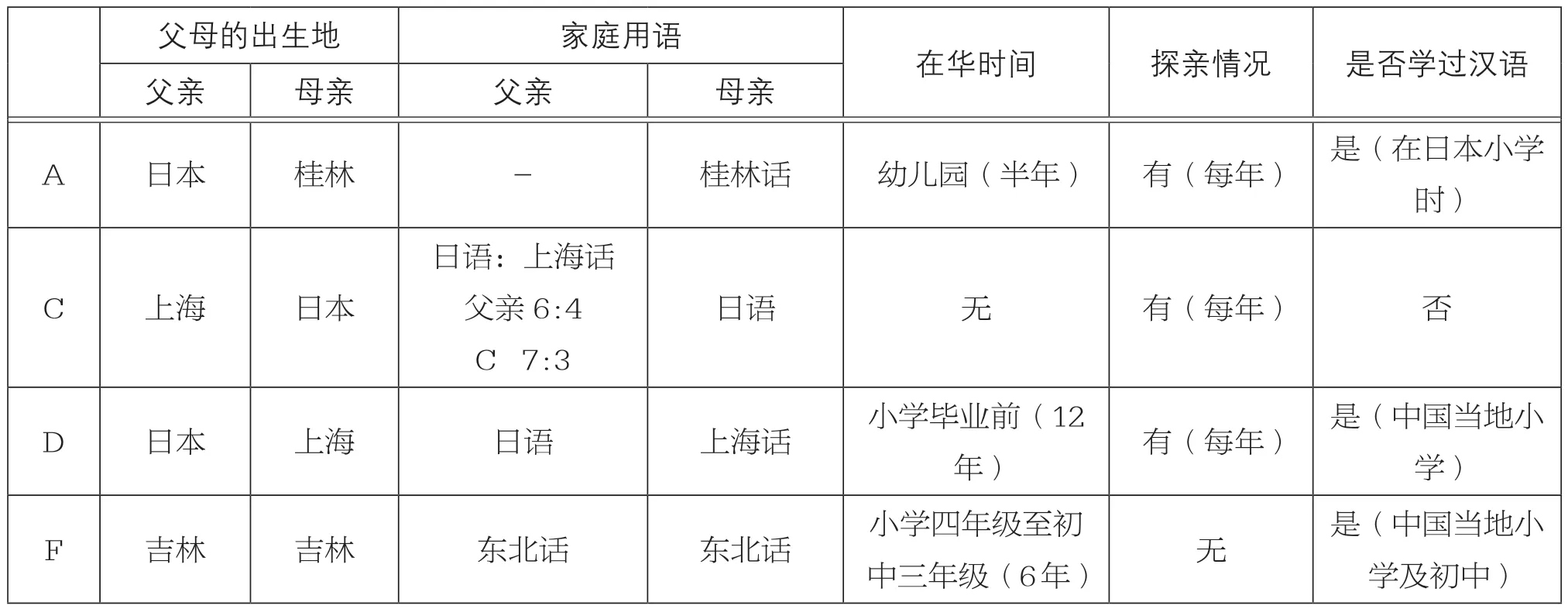

本研究的调查对象是日本两所大学的4名汉语“继承语”学习者,即学生A、C、D、F。A、C、D在日本某私立大学以汉语作为第二外语学习,学生A和C在有汉语基础的“既修班”,学生D在零起点的“初修班”。学生F在国立大学外文系专业学习汉语。表1概述了上述4名学生的语言背景。学生A、C、D是中日混血儿,学生F的父母双方均为中国人。从他们的家庭交际用语来看,学生A1和F在家里只用汉语(包括方言),学生C在家中用日语和汉语(上海话),但从使用频率来看,日语的使用比例相对较高。另外,学生A、D、F均在中国生活过一段时间,其中D和F还在中国接受过学校教育。在新冠肺炎疫情前,4名学生中的3名每年都会去中国探亲。

表1 调查对象的语言背景

(二)研究方法

调查方法主要分为下面两大类。

1.生命故事访谈法

生命故事访谈法(life story interview method)是收集个体完整生命故事资料的一种质性研究方法,属于叙事式访谈(narrative approach)类。通过访谈,研究者要求被试根据自己的经历叙述个人的“life”(包括人生目标、日常学习、家庭生活、成长经历等)作为一个故事进行分析(桜井厚,2002)。本文通过调查数据,分析了被试的语言背景和身份认同,进而思考他们对自己的语言背景的看法以及这些因素对其汉语学习的影响。

调查中,笔者在每个学期末对被试进行访谈,一次访谈的时间大约为90分钟至150分钟,前后对每名被试访谈均不少于8次。

2.语言能力调查

语言能力调查使用了欧洲语言共同参考框架自我能力量表(CEFR self-assessment grid,以下简称“能力量表”)2和北京语言大学版(旧版)汉语水平考试(HSK1.0,以下简称HSK)试卷。以上两种语言能力调查共进行了4次,1次在大学入学时,其余3次在每学年末。

(1)能力量表。能力量表包括“理解”“说”和“写”三大部分。“理解”分为“听”和“读”两部分,“说”分为“口语会话”和“连贯口语表达”两部分。语言能力共分为6个等级:A1、A2、B1、B2、C1、C2,代表从初级学习者的A1等级到已经熟练掌握一门语言的C2等级。每一个等级都有相对应的语言运用能力(can-do statement),被试根据量表上的“can-do statement”来评估自己的语言能力。

(2)HSK。为了尽量客观公正地考察不同水平与不同类型的被试(包括普通日本学生),采用了HSK1.0版进行测试。

三、调查结果与分析

(一)“继承语”学习者的语言能力

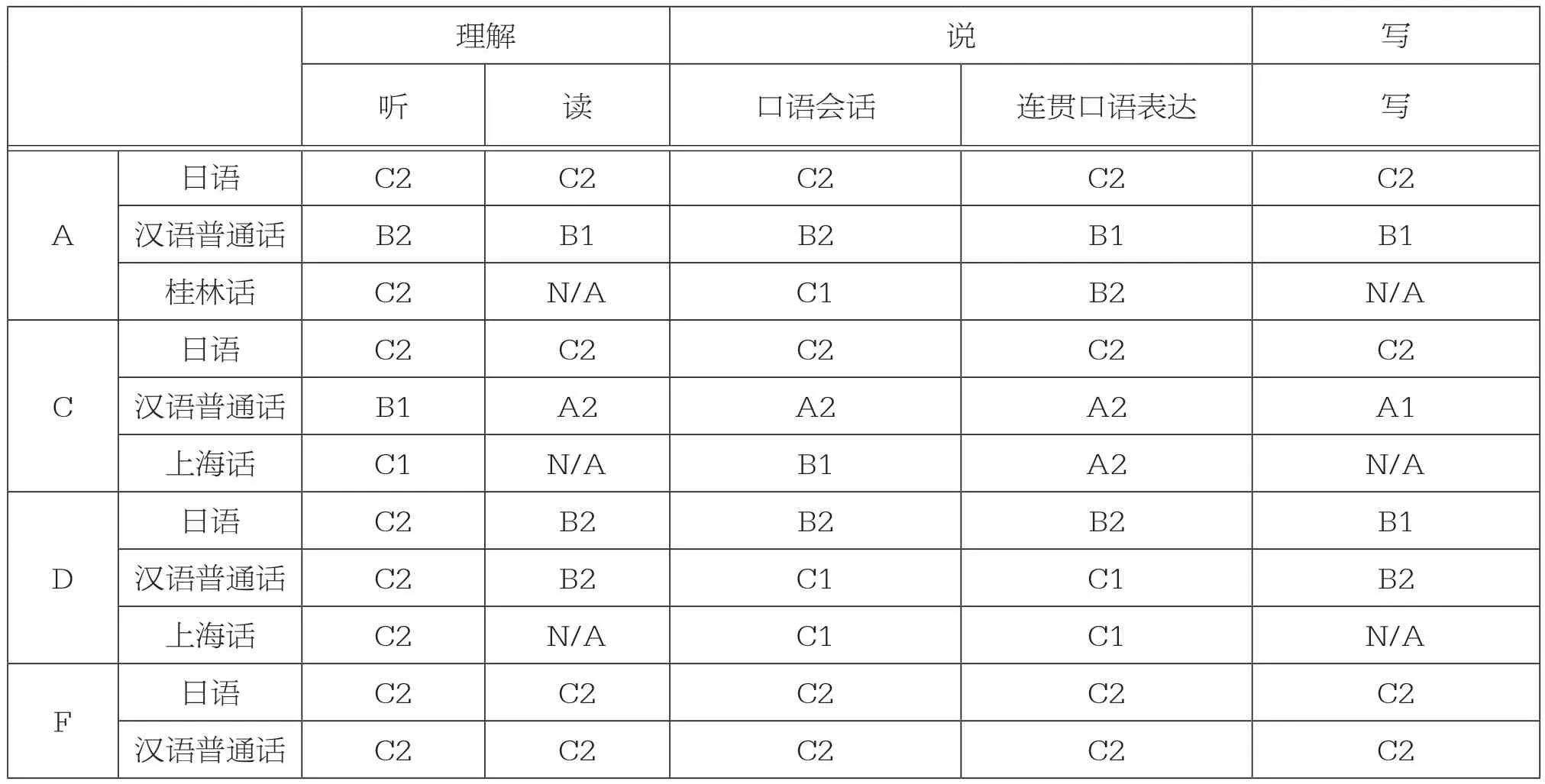

根据能力量表,4名华裔学生对自己升入大学时的汉语水平进行自我评价(如表2 所示)。

表2 4名华裔学生升入日本大学时的语言水平3

从表2可以看出,4名被试均对自身的汉语“听力”有相对较高的自我评估。出现这一现象的原因可能是他们在日常生活中,和普通的日本学生相比有大量汉语听力输入的缘故。学生A和C(方言分别为桂林话和上海话),均认为自身的方言水平高于普通话水平。这一现象表明,两名学生通过家庭语言输入,习得了相关方言,即他们在语言学习上受到了家庭语言环境的影响。

学生D和F在中国国内接受过中文教育,他们的普通话水平基本上达到了“熟练使用者”这一级别。这里需要注意的是,学生D认为自身的汉语水平比自身的日语水平更高。从这里也能看出,目前在日本大学中可能普遍存在一种现象:原本作为普通的外语课开设的汉语课程中,修读学生有的汉语能力接近母语或汉语就是其母语,而这些学生并不是此类汉语课程预设的教学对象。

(二)身份认同与学习动机的关系

在日本大学,华裔学生选修汉语课程有何动机?通过访谈,分析4名被试选修汉语课程的理由、他们对自身语言背景的看法以及这些因素对其汉语学习的影响。生命故事访谈法在分析中应该使用受访者真实的叙述,受访者叙述时既使用了日语也使用了汉语,但限于篇幅,本文省略叙述者的日语原文。为表示区别,以下叙述中斜体字的部分代表学生使用的汉语,非斜体字的部分则为日语的汉语翻译,翻译时尽可能还原受访者叙述的口语语体。

1.学生A的案例

学生A出生于日本,幼儿园时期,母亲将他送到中国桂林的姨妈家,故A离开父母在桂林生活了半年。之后,A回到日本上小学,与同学吵架时,同学们经常说他是“中国人”。在这一时期,A常常为自己的身份认同感到烦恼:我到底是哪国人?高中时期,学生A有了施展汉语能力的机会,并收获了成就感。学生A开始考虑将来从事能发挥自己汉语能力的工作,希望能为中日两国民间文化交流做出贡献。从以下叙述可以看到学生A在接受访谈过程中涉及了自我身份认同。

1A4054: 高二的时候,我们会去学校旅行,还有那个,会有从中国台湾来的留学生。

1A406: 然后那时,迎接中国台湾学生的联欢会上我上台当了主持人,还做了翻译。

1A407: 那时(老师们和周围的同学们)都说“你好厉害啊!”或“谢谢你!”等,当时我真的感到成就感,也从那时起开始考虑,将来的时候去从事能将中日两国人民或中日两国连接起来的工作感觉也不错。

1A915: 之所以会学习,一方面会有这会成为自身的技能这样,另一方面如果只学习日语的话,估计只有日语的熟练程度在上升,并成为主要的一部分了。但学习汉语的话,不仅仅是汉语,同时也能学习到中国有关的事物,嗯,怎么说呢,这样的话日本的身份认同和中国的身份认同会达到一种不错的平衡,并且能在自身上共存。

1A916: 这就是我学习汉语的理由吧。

2.学生C的案例

学生C与上文的学生A在同一个班级上汉语课。C在访谈中提到学生A,她认为和A相比,自己的汉语水平属于“半瓶不满”。C在叙述中说到她本身就有一半的中国血统,因此想熟练掌握汉日两门语言。

1C429: A能说出一口非常流利的汉语,而我呢,并不是。我爸是中国人,但我的汉语似乎是半半拉拉的。希望我的汉语会好一点儿,还有,我还是喜欢中国,因为有这些想法吧。

1C448: 我的目标为能和中国朋友说真心话,能达到这个水平。一般跟外国人聊天时我们也不会什么都能说出吧,所以想达到那种没有(那种隔阂)的程度,不过就是不知道要到啥时候了。

1C491: 然后,最近我也时常在想,最近经常有机会和中国留学生聊天……

1C493: 对方会把我看作日本人嘛,然后如果我这样跟他们说,比如“一般日本人的看法是……”或“日本人是……”,这时候感觉我在忽略我爸爸和爸爸家的亲戚他们,好像忽视中国的,会觉得好痛心。也因为正好继承了中日双方的血统,所以就想把两种语言都说得很流畅,这样挺好的,所以把这个作为了目标。

3.学生D的案例

在访谈过程中,笔者让被试使用自己最熟练的语言,D随机使用了日语和汉语。通过几次访谈观察,笔者注意到学生D的汉语水平几乎达到汉语母语者的水平,然而他却在零起点班与普通日本学生一起学习汉语。对他来说,选修汉语课程的理由似乎只是为了容易拿到学分。在下文的叙述中,D也提到了自己的语言背景。

1D380:就是,这个,日本,怎么说呢……就是,小时候也不在日本长大,然后母语也不是日文。

1D381:然后再就是妈妈,母亲也是中国人。就觉得可能很累吧,就是以后出了社会之后。

1D542: 那个完全就是容易拿到学分吧,所以选了(汉语课)。

1*543: 说到汉语课程还有另外一个吧,“既修班”,不过如果说你是“既修者”的话也多少有些奇怪吧,但不是还有一个班嘛,你不选那个吗?那个既修班?

1D543: 没有选。

1*544: 那个……是因为你不知道吗?

1D544: 也不是,只是觉得麻烦。

1*572: 那,你在现在的这个班想做什么呢?有什么目标?

1D572: 目前,能拿到学分就可以了。

4.学生F的案例

学生F曾经长期陷入身份认同的纠结,后来发生的一件事成为她转变观念的契机,觉得“哪国人都无所谓”,“以后想当中日两国的桥梁”。

2F275: 我在中国时,大家都把我看作日本人,( 省略 )但在日本别人认为我是中国人。大约是初中的时候吧,虽说不是自己的身份认同,但是在烦恼我到底是哪边的?我是什么人?还有什么……有一段时间烦恼我究竟是哪国人。而在感到烦恼的那时候,我们在参加学校旅行时,去了(日本)长崎县,住在了当地的一家民宿。那里的老板是一位老奶奶,我对那位老奶奶说了“其实,我是中国人”。那时那位老奶奶则说“是吗,那不是挺好的嘛”,“中国朋友来了哦”。然后,我跟那位老奶奶说了我的梦想是当一名同传,以后想成为中日两国的桥梁。那位奶奶听后跟我说“这非常好啊!”“我觉得你好棒!”,那时我就有了“哪国人都无所谓了,不用在乎这些了”这种感觉。

2F300: 考虑到将来我能依靠什么来生活时,就会想我本来有语言的优势嘛,应该多少会有帮助的,就想着当一名翻译。把自己可以做到的事,和自己希望以后中日间关系改善这样的愿望结合起来的时候,就觉得能做一名同传应该也不错。

以上叙述,被试都提到了自己的语言背景,能看出他们对自己的身份认同显然影响了其汉语学习。学生A和C都提到他们有一半的中国血统,并说自己有必要学习汉语。A和F曾经为自己的身份认同感到烦恼,但后来有一些转变契机,对自己的身份认同有了积极的看法,将来想发挥他们的语言特长。这3名学生都有明确的学习目标,学习动机更为积极。然而,学生D对自己的身份没有相对积极的看法,似乎对自己的未来感到些许焦虑。他选汉语课的理由“只是为了更容易拿到学分”,相比于其他几名被试,D具有相对消极的学习动机。

对大多数“继承语”学习者来说,对族群身份的态度会影响“继承语”学习者坚持学习该语言或放弃学习该语言。

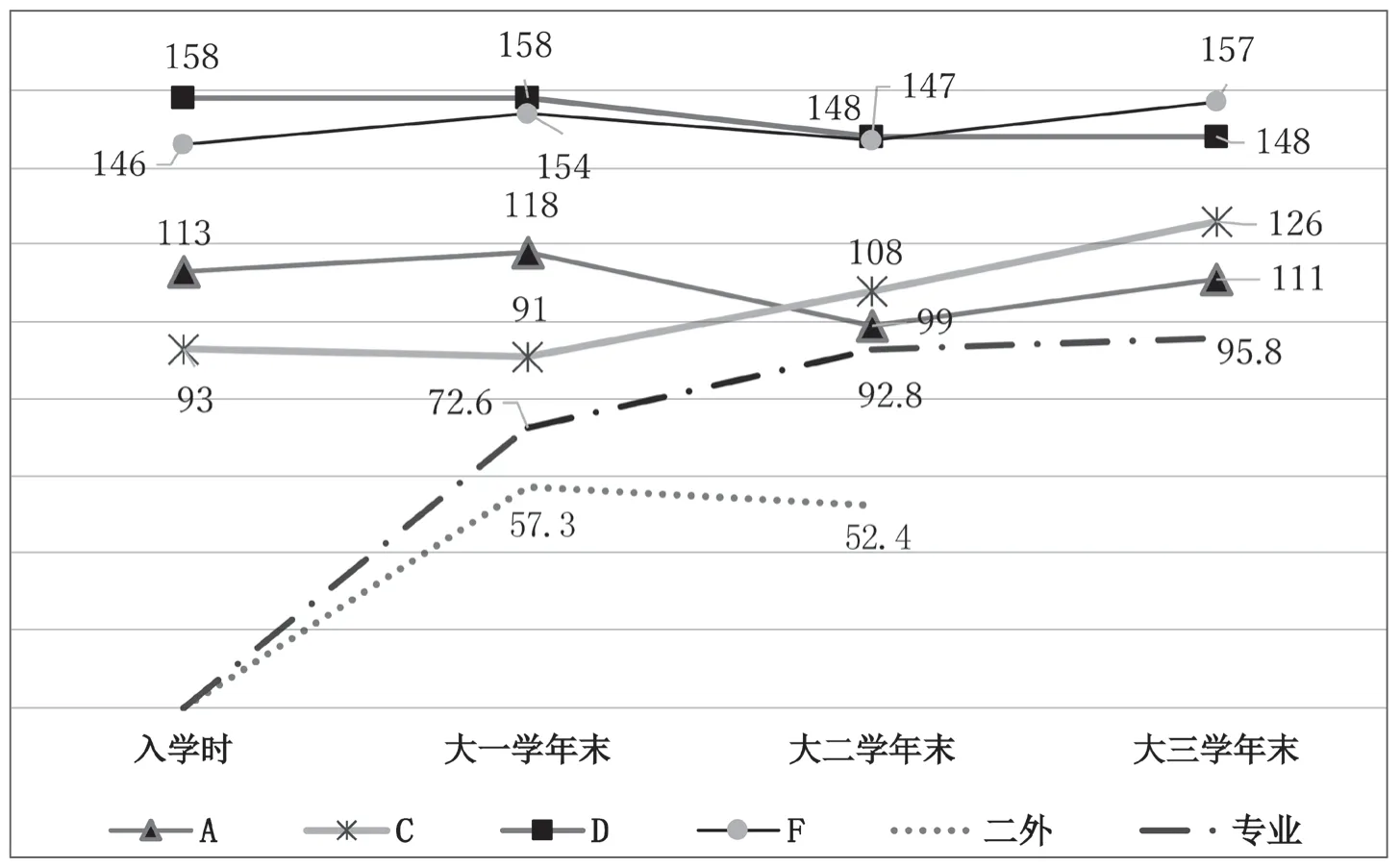

(三)语言能力的变化

笔者试图分析A、C、D、F这4名被试升入大学之后汉语能力的变化。图1记录了这4名学生大学3年期间HSK总分的变化趋势。图1中的“二外”,指学生D的7名同学的平均分数,“专业”则为F的5名同学的平均分数。这12名学生由授课教师选出。之所以选择这些学生并将这些成绩一起比较,是因为这12名学生都选修了和D或F相同的汉语课程,并且成绩为班级中等水平。这12名学生升入大学前均没有接触过汉语,因此,入学时均未参加汉语的相关考试。此外,“二外”学生在大一、大二时的“二外”课程为必修课,在大三时则是选修课。到了大三,学习“二外”的7名学生中只有2人继续选修了相关课程,不再适合于数据的收集,因而没有继续对其进行测试。

图1 A、C、D、F四名大学生HSK总分的变迁5

这4名被试的3年汉语学习经历不尽相同:A在大一、大二时均选修了“既修班”的课程,但在大三时没有继续选修;C选择了其学校设置的“副专攻”6汉语课程,并持续学习到大三;由于D在大二时其相应的汉语课程考试不及格,在大三时重修;F则因为专业需要继续学习汉语。上述4名学生的学习环境各不相同,再加上本次调查中受到了疫情的影响,参与调查的学生在大二时只能上网课,到大三时虽部分恢复线下授课,但并不是整学年都在校园中学习,因此调查结果受到了多种因素的影响,这一情况也应考虑在内。

由图1可知,大多数“继承语”学习者的语言能力在大学3年期间并没有发生太大的变动,部分学生的成绩略微下降。如前文所述,学生D的语言能力本具有母语者的水平,且其选修汉语课程的理由是为了“容易取得学分”。然而,似乎是受到了疫情的影响,D自大二开始便逐渐不参与课堂学习,导致最后未取得学分。入学时,D的HSK总分在4名被试中最高,但后来他的测试分数却逐渐下降。

在图1的4名学生中,唯一在汉语能力上有明显提高的是C。C在大二时的表现也较为出色,她在相应测试中取得的分数超过了她曾经仰慕的学生A。

四、讨论

在升入大学前,学生C一直没有系统地学习汉语,家庭日常生活中主要使用日语交流。相较于其他3名学生,C偶尔与父亲使用上海话交流,汉语的输入量很少。然而C却在第一学年结束时,通过了HSK(HSK 2.0)5级考试。在第二学年结束时,通过了6级考试。在疫情的影响下,学生C是如何提高汉语能力的?C自我分析,在大学接受了系统的汉语教育后,对“字”有了认知,这对她的汉语阅读能力产生了很大的促进作用。在升入大学之前,C的汉语知识往往只能靠“听”来积累,但在大学学习汉语后,对汉字“音”“形”“义”的认知有了质的飞跃,增强了学习汉语的信心。

2*112: 自从进入大学后,你认为最有进步的是哪方面呢?

2CI112: 嗯,阅读方面吧。因为学到“字”,现在看到了就知道是什么意思,这应该起了很大的作用。

学生C原计划大二时去中国留学,因为疫情的影响未能成行。C通过自身努力,营造了一种近似到中国留学的学习环境。

3C271: 当留学计划被取消时,我有点烦闷,觉得“这算什么呀?”。于是当时就想着“好吧,那就自己整一个留学一样的环境出来吧!”。

学生C充分利用网课的优势,在疫情期间选修了其他校区的汉语课程,同时利用线上汉语教师辅导,几乎将汉语课程学习填满了整天的时间。此外,在课后空闲时间的安排上,C积极营造汉语学习环境,如观看中文电视剧等。营造一种沉浸式汉语学习环境的结果,C的汉语水平越来越高,与家人交流时使用汉语的比例也逐渐增多了。

C在叙述中提到的“理想自我”也值得关注。

2C178: 大家都说“你是个中日混血儿,为什么不怎么会说汉语呢”。其实,原来自己的理想就是能够说两种语言的。然而,作为一个中日混血儿却完全不会说汉语,于是在心里就有了自卑感。但现在就感觉有点接近“理想自我”了,有了一些变化了。

根据Dörnyei(2005)提出的“二语自我动机系统(L2 Motivational Self System)”,“理想二语自我(Ideal L2 Self)”“应该二语自我(Oughtto L2 Self)”和“二语学习经历(L2 Learning Experience)”是相互影响的。Dörnyei认为,如果明确建立“理想二语自我”与“应该二语自我”,就会提高学习动机的效果。

综上所述,学生C明确了“中日混血儿”的身份认同。她认为自己具备两个民族的血统,所以就想把汉日两种语言都说得很流畅(1C493)。这可以说是“中日混血儿”身份下的“应该二语自我”。学生C曾经与同学A相比,将自己的汉语能力评估为“半半拉拉”。对照与自己同属于“中日混血儿”的A,C认为自己也应该像他一样会说非常流利的汉语 (1C429)。C认为她的理想是“能和中国朋友说真心话(1C448)”“能够说两种语言(2C178)”,这可以判断为C的“理想二语自我”。

王爱平(2000)指出,基于华人身份认同和对中华文化的认同而产生的学习动机,是华裔学生学习汉语的最重要的动机之一。学生C明确建立了基于华人身份认同的“理想二语自我”与“应该二语自我”,从而对汉语学习产生了更加积极的动机。再者,C在同班同学中有一个偶像,对照与自己相同语言背景的A同学,认识到自己的汉语水平不够高,因而在疫情期间仍然努力坚持学习。后来,C“感觉有点接近‘理想自我’了(2C178)”。

五、结语

通过日本大学4名汉语“继承语”学习者的个案研究,考察并分析了他们的汉语学习情况。对于有汉语背景的学生而言,学习“继承语”与他们身份认同的确立之间存在着密切关系。如果学习者明确了作为华人身份的“理想二语自我”与“应该二语自我”,就会激发出更强烈的学习动机。

在本次调查中发现,能提高汉语能力的被试并不多。汉语作为日本大学外语课程之一,对于“继承语”学习者的相关语言学习的助益并不明显。此外,日本大学的外语教学中存在一个问题:许多大学的外语学习者和“继承语”学习者往往在同一个班级里接受相同模式的教育,忽视了华裔和非华裔两类学生学习汉语时存在的诸多差异,导致学习收效不显著,因此很有必要实施分类教学。

如何提供适合于同一班级、不同人群的语言资源?如何切实提高“继承语”学习者的语言能力?这些都是值得语言教学工作者与研究者认真探讨的问题。随着“继承语”学习者的不断增多,需要关注“继承语”学习者和“非继承语”学习者存在的客观差异,从教学设计、教材编写、教学策略和测试评估等方面采取必要的措施,以激发不同类型学习者的学习动机并满足其学习需求。

附注

1 学生A的父母离婚,因此他和母亲两个人生活。

2 Council of Europe “Self-assessment Grids (CEFR)”,https://www.coe.int/en/web/portfolio/self-assessment-grid。

3 由于无法评估方言的读写水平,故在表2中用N/A(Not Applicable)表示。

4 在语料编号中,开头数字代表访谈次数,字母为学生,*为笔者。最后三位数字是话语的序列号。

5 转换为170分满分。

6 日本大学的“副专攻”制度相当于“第二专业”。