传播生态学视野下的当代建筑批评模型建构与阐释1

——以何镜堂建筑作品为例

蔡仕谦,陈紫园

(惠州学院 建筑与土木工程学院, 广东 惠州 516007)

随着科技的发展与大众的审美提升,建筑实践与理论不断革新发展,建筑艺术的内涵形式不断丰富。在此背景下,建筑批评承担起时代赋予的责任,成为一个以非物质的方式将建筑的物质性进行加工的信息生产与传播过程,而建筑批评路径与模式对建筑作品的有效传播具有重要意义,是建筑艺术与实践健康发展的关键[1]。在《大众传播生态学》中支庭荣将传播生态分为传播原生态、传播内生态和传播外生态3个方面,其中,传播原生态包括管理、技术、媒介专业,传播内生态分为文化供给和受众需求,传播外生态包括经济、社会和政治压力[2]。大卫·阿什德在《传播生态学》中指出传播生态指信息技术的形式、结构和易接近性,包括各种信息渠道和论坛媒介[3]。传播生态学为建筑批评的形式与途径提供相应的理论框架,研究试图打破专业壁垒,将建筑批评与传播生态学理论相结合,通过跨学科交叉研究,从社会环境(Social environment)、传播形式(Communication form)和媒介技术(Media technology)3个要素探究建筑批评的传播规律,构建建筑批评模型。通过当代建筑经典案例来阐释建筑批评如何利用传播形式、媒介技术和社会环境进行传播,对建筑实践的发展和建筑历史的书写具有重要意义和价值。

1 传播生态学概念的构建

1.1 经典传播模式

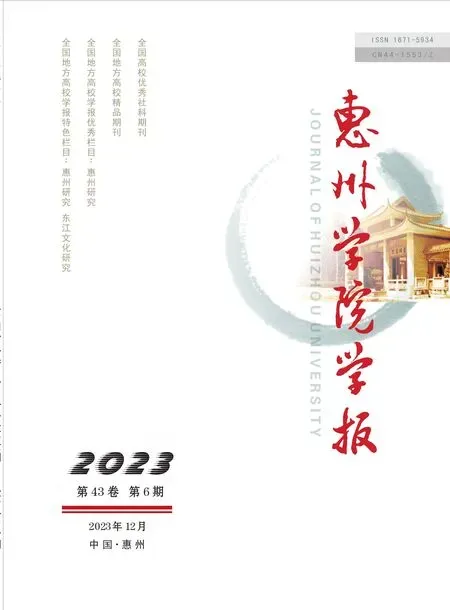

传播(Communication)即利用一定的媒介和途径所进行的信息传递和流动过程。传播过程具有复杂性和多样性,因此,对于传播结构和模式的研究成为传播学研究的核心内容之一。1948 年,美国学者拉斯韦尔[4]提出“5W”传播模式(图1),它的基本特征是“线性传播加反馈”。虽然许多学者为适应不同研究领域,从相关的角度对拉斯韦尔传播模式进行了补充、修正和发展,但这些传播模式与拉斯韦尔提出的经典传播模式并没有本质的区别,且未取得突破性的进展。

图1 拉斯韦尔传播模式

从传播生态学的视角来看,经典传播模式具有一定的缺陷。首先,经典传播模式过于强调在传播过程中局部对整体的决定性意义,忽视传播过程整体性的重要性;其次,经典传播模式重点分析信息传递的静态结构,未关注到信息传播环境对传播过程的影响以及两者之间的互动关系。因此,文章从生态学视角对传播学进行研究,提出传播生态学的相关概念,为建筑批评的传播构建一个具有独特视野的研究平台。

1.2 生态学与生态系统的概念

生态学(Ecology)作为学科名词,1866 年,由德国生物学家恩斯特·海克尔指出:“生态学是关于有机体与外部世界相互关联的一般科学,外部世界是广义的生存背景”[5]。1971 年,美国著名生态学家奥德姆在其《生态学基础》一书中指出:“生态学主要研究生态系统结构和功能”[6]。1997 年,奥德姆在《生态学:科学与社会的桥梁》一书中对生态学提出新的概念:“生态学是综合研究有机体、人类社会与物理环境的科学”[7]。

生态系统研究是现代生态学研究的主要内容,是生物和非生物通过物质和能量的循环流动或交换传递而相互作用与制约的结构。当代生态学的发展为人们认识世界提供理论基础和思维方法,使人们认识到每个生物体都属于某个整体的一部分,世界是一个由若干系统相互联系与作用的有机整体。生态学和生态系统的概念为传播生态学的形成和发展奠定了理论基础。

1.3 传播生态学的概念

1995 年,大卫·阿什德在《传播生态学:控制的文化范式》一书中提出了传播生态学(Ecology of Communication)概念并进行阐释:“从广义上理解,传播生态学指的是信息渠道的结构、组织和可得性”[3]。传播过程具有动态性特征,传播的基本要素与传播环境之间互相联系、交流,为信息有效流动提供结构基础。由此可见,传播过程与生态学的特征类似,传播生态学概念的形成,为传播过程的研究提供了一个全新的理论依据。

2 传播生态学视角下的当代建筑批评模型

2.1 建筑批评的传播生态系统

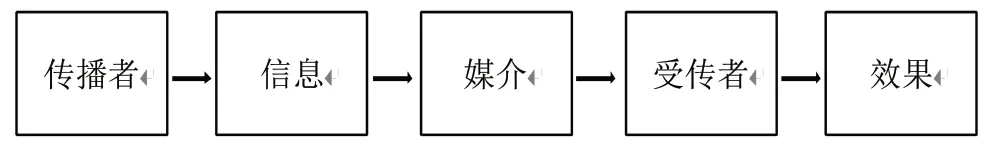

信息流动是生态系统的基本功能,建筑批评中提出的诸多概念与定义是在信息传播过程中逐渐形成与发展的。因此,有效的信息传播过程对建筑批评起到重要作用。建筑批评需要有3 个条件:首先是信息接受者的需求;其次是传播条件,比如媒体版面、讨论范畴;最后是批评者的愿望与目的[8]。基于传播生态学视角,传播生态系统的结构决定建筑批评的传播过程及传播效果。结合传播生态学概念,提出了建筑批评传播生态系统的结构模式图(图2)。在空间与时间中建筑批评的信息发送者与接收者,传播环境与媒介在时间和空间中相互联结,形成一个有机的整体,突破了“线性传播加反馈”的经典传播模式[4],共同促进信息流动与传播,有利于整体性把握传播过程。

图2 建筑批评传播生态系统的结构模型

2.2 建筑批评的传播生态模型

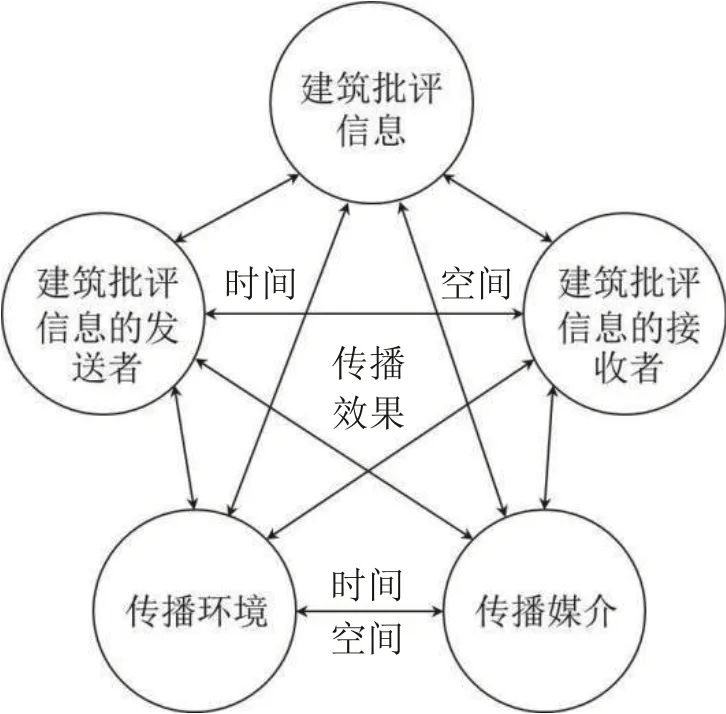

建筑批评能使一个建筑作品,一个流派或一个时代潮流得到价值定位。建筑批评的责任不仅仅是批评当代建筑艺术与技术的发展,而是去完成一种“探索未来途径”的积极使命[9]。建筑批评中常常把某种建筑设计思想归纳为“主义”,把建筑的外观特征归纳为“风格”,把风格类似的建筑归纳为“流派”,对某种特殊的建筑设计倾向进行界定、归纳、阐释并用特定的名称进行定义是建筑批评的重要内容。建筑批评的有效传播过程对各种“主义”“风格”或“流派”的形成与发展起到关键作用,这一传播过程主要由社会环境、传播形式、媒介技术3个要素控制。

社会环境与传播生态环境相互影响,共同构成了传播生态学的重要特征。传播过程的受众群体主要是通过日常接触大众媒介来获取传播内容,社会环境为建筑批评传播开辟了一个符号互动的场域,人们在这个场域中形成批评与共识。

传播形式是指阿什德所界定的传播范式,可理解为不同的媒介模式。主要指对信息进行选择、组织和展现的方式,建筑批评信息的传播形式主要有网络、电视、媒体书籍、期刊、展览、论坛以及教育等,多种传播形式可以在一个传播过程中共同作用[10]。

媒介即信息的载体,媒介技术是用于信息制作、组织、传送、储藏和恢复的外部设备和程序,如网络技术、摄影技术、印刷技术等[10]。著名媒介学家雷吉斯·德布雷认为一种新的媒介技术会构建出新的文化语境和环境系统,使人类社会结构和生活方式发生改变[11]。

将3 要素构成了一个建筑批评有效传播的模型(图3),其中,社会环境、传播形式和媒介技术构成三角形的3 个顶点,根据3 个顶点的相对份量,社会环境处于上面的顶点,3 者对处于三角形之内的建筑批评的有效传播起到共同决定作用。从整体来看,3 要素中的任何一个要素限制传播时,传播过程将发生在三角形之外,有效传播将较难实现。

图3 建筑批评有效传播的三角模型

2.3 当代建筑批评的有效传播

当代建筑“批评”或“评论”的传播跨越几个发展阶段,由传统纸媒逐渐向互联网、社交新媒体发展,反观当代建筑形象与批评信息的传播过程,为保证传播的时效性,社会环境、传播形式和媒介技术缺一不可。

1927 年,德意志制造联盟在德国斯图加特举办了“魏森霍夫(WEISSENHOF)住宅建筑展”,展现了欧洲现代主义的特征与内涵,推动了现代建筑的发展进程[12]。通过摄影照片和描述文字,对展览中的建筑的形象与建筑批评信息进行传播,其中黑白照片使得“白色建筑”受到关注与推广,“白色建筑”强调建筑形象在视觉上的一致性。因此,建筑批评的热点集中于探讨“国际主义风格”的纯粹美学,建筑的地域或文化风格特征被忽视。依靠建筑评论家的传播,国际主义建筑风格自然地走向忽视地域特色与风貌,追求相似的理念与形式的道路[13]。

1932 年,美国建筑史学家希契科克与纽约现代美术馆(MOMA)建筑与设计部主任的菲利浦·约翰逊在美国首次组织了现代建筑展览,并出版了《国际主义风格:1922 年以来的建筑》一书来对参展的作品进行介绍。该书被认为是奠定“国际主义风格”理论基础的第一部著作,并在世界范围内广为流传[14]。另外,欧洲第二次世界大战后的社会环境,使得以前的“现代主义”设计逐渐发展为“国际主义风格”,其中联合国总部建筑就采用了“国际主义风格”。从传播生态学的视角审视“国际主义风格”有效传播的过程,二战后促进了“国际主义风格”迅速传播,展览与书籍进一步推进了“国际主义风格”的传播进程。

3 当代建筑批评传播生态模型的阐释——以何镜堂建筑作品为例

3.1 何镜堂建筑作品批评的传播过程

随着信息社会的快速发展,在坚定文化自信,建设社会主义文化强国,树立社会主义生态文明等时代背景下,丰富多样的传播形式和先进发达的媒介技术为当代建筑批评的传播创造了良好的环境与内在动力。以何镜堂院士的建筑作品为例,阐释建筑批评信息如何通过社会环境、传播形式和媒介技术3 要素,将社会、经济、政治、文化、实践等诸多要素融合,形成建筑批评场域,进而全面审视中国建筑设计与发展中存在的价值观、公共意识和机制建设等问题,对传承民族精神,催生出新的建筑特征与风格开辟新路径。

3.1.1 社会环境维度

随着城镇化进程的推进,城市基础设施建设快速发展,呈现“千城一面”的局面,因此,要“保留城市特有的地域环境,文化特征和建筑风格”[9],是凸显城市特色的重要途径。文化地域性格理论指出应从地域技术特征、社会时代精神和人文艺术品格3 个层面诠释地域建筑的内涵[15]。在当代中国建筑层出不穷的设计思潮中,何镜堂院士始终坚持建筑创作要直面中国和民族,要与自然、生态、文化和社会发展紧密联系,提出“两观三性”的建筑设计理论[16],对中国建筑界和建筑教育领域起到了中流砥柱的作用。在弘扬中国传统与凸显地方特色的时代召唤与社会环境下,何镜堂的建筑思想立足于民族与文化自信,用富有时代精神的建筑语言描绘中华文明的地域特色,探索一条从传统走向现代化和国际化,展现中国当代文明和民族精神的设计道路。他的建筑作品和设计思想在国内外广泛传播,并且影响中国主流建筑师群体。

3.1.2 传播形式维度

传播形式的易接近性、可获得性、多样性等对建筑批评的传播的效果产生一定的影响。通过对何镜堂院士的建筑作品的传播形式研究,发现将其概括为建筑展览、杂志期刊、电视网络3个方面。纸质媒介与微信朋友圈、微信公众号、专业博客短视频等新建筑媒体共同构筑的建筑批评传播场域,搭接“中心-边缘”式建筑批评媒体结构。

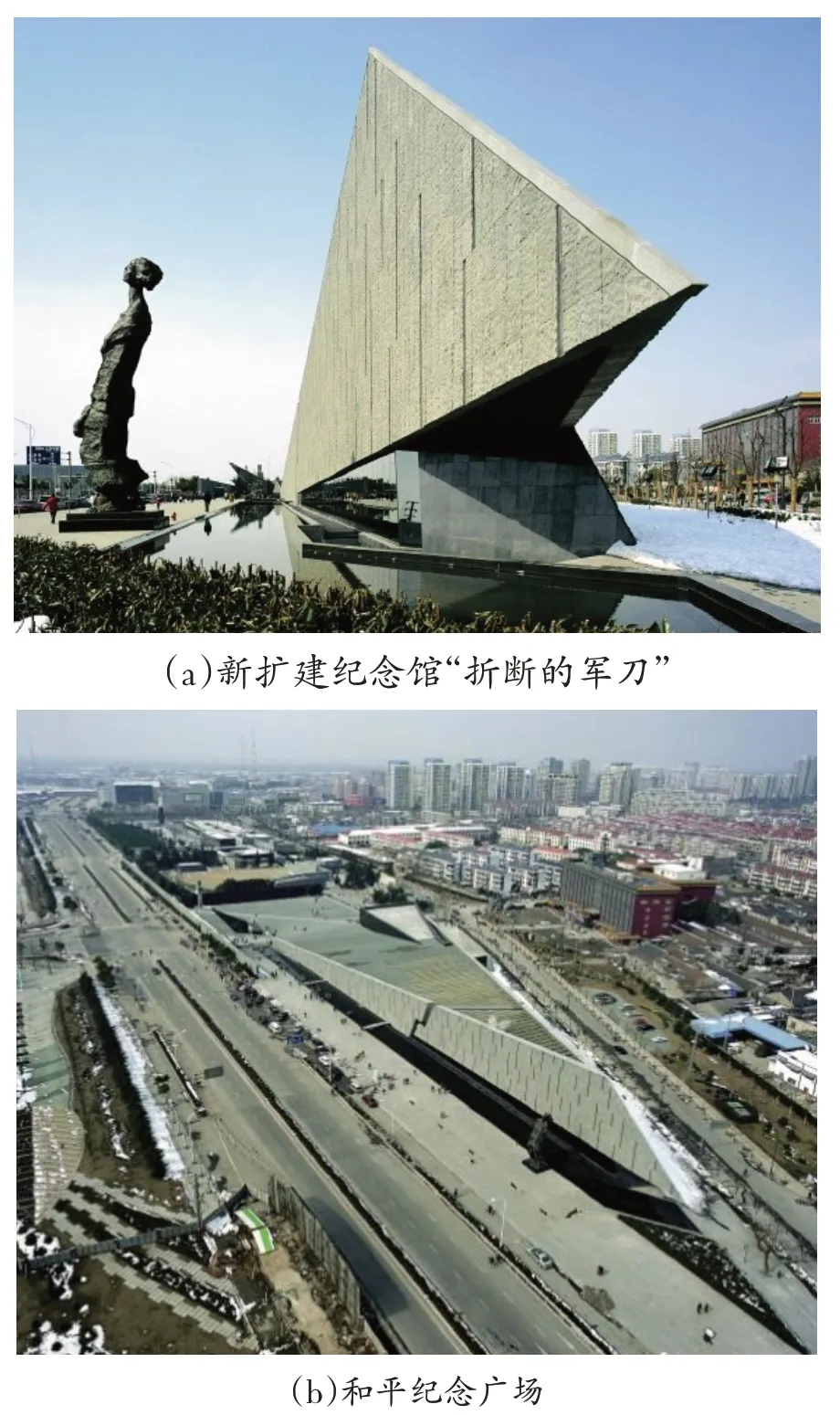

建筑展览作为建筑批评的一种形式,既是对当下建筑实践的批判性反思,也为未来的发展提供了一种方向性指引,通过其场域性和公共性的特征,突破纸质文本批评的局限性,建立起设计师、策展人、观众之间多维度且具有开放性的评论关系,构建一个多种角色参与的话语场域。从长远来看,建筑展览将成为建筑历史的一个重要片段。何镜堂建筑作品展览(表1)按照时间进行梳理,围绕不同的主题针对性地展出相关建筑作品,展现了何镜堂院士及其团队在当代建筑设计环境下,针对不同地域环境和文化特征的建筑创作成果,以及他在躬身实践、溯源理论、倾心教育及垂范团队等诸多方面的成就,相关媒体对展览的内容及意义做出相应的评价。受众群体通过此传播形式获取建筑信息,对中国建筑文化进行传承与补充,实现积极的建筑批评与文化传播。

表1 何镜堂建筑作品展览汇总表

建筑期刊、专业书籍、专业报纸等纸质建筑媒介作为中国建筑媒体的核心,直接成为建筑批评传播的主要力量[17]。截至2022年6月,在知网上以“何镜堂”为主题关键词进行检索,共有376 条记录。其中包括期刊、中国会议、硕博士论文及报纸。以“何镜堂”为作者关键词,共有236 条记录。其中包括第一作者和非第一作者。根据文献内容进行分类,可分为学术研究型文献、回顾体会类文献、访谈类文献,文章有基于“三观两性”建筑理论的研究分析;有对建筑作品的批评论述;有对何镜堂一生的撰写等。通过相关文献的批评传播,展示了何镜堂用一系列富有中国特色的建筑设计、数百座建筑精品,生动记录了前进中的中国。

在电视网络方面,2019 年12 月23 日,中央电视台科教频道《人物·故事》栏目播出最美奋斗者、中国工程院院士、华南理工大学教授何镜堂的事迹,讲述了何镜堂院士为设计和建造上海世博会中国馆等优秀建筑而不懈奋斗的故事。2020 年11 月13 日,在重庆召开的“全国建筑设计行业创新创优学术峰会”期间,重庆广电第1 眼《重庆专访》栏目对何镜堂院士进行采访,展示一生勤勉的老先生,如何用建筑为时代“造像”。2020年2月29日,中央电视台《开讲啦》中何镜堂院士讲述建筑设计理念和对不同时代的观察与解读。2022年4月16日,凤凰卫视《问答神州》专访何镜堂院士,传播其独到的人生观与建筑设计价值观。2022年7月31日,南方日报就广州国家版本馆对何镜堂院士进行采访,网络报道展现中国文化与时代精神相融合的建筑传世之作。另外还有诸多微信公众号、视频号等新媒体对何镜堂院士以及其建筑作品进行传播,催生海量话题的积聚,使得建筑批评逐渐进入公众的视野与生活常态。

3.1.3 媒介技术维度

随着互联网技术的发展,传播能够突破时空界限,使得信息传递更具准确性、开放性和共享性。通过期刊和电视网络进行传播时,文章的印刷技术和图片的摄影技术都影响着建筑和建筑批评的信息处理、塑造和表现过程,使得传播呈现全球化趋势。随着科技的发展与进步,摄影技术与印刷技术由以往的黑白颜色发展为彩色,分辨率提高;影视作品实现了从无声到有声的转变、从单一形式到多样化素材的转变,受众能准确且高效地接受建筑视觉形象与文化内涵。例如,何镜堂作品展览分为室内外展区,展陈方式多样,运用触屏互动、3D打印、数字多媒体等新技术,将何镜堂院士团队建筑作品向国内外建筑学界展示,使受众者切身体验何院士对“地域、文化、时代”的解读,感受贯穿于中国改革开放后社会发展的建筑脉络与魅力。加强国际建筑界交流的同时,向世界展现中国设计、中国制作和中国文化的魅力。

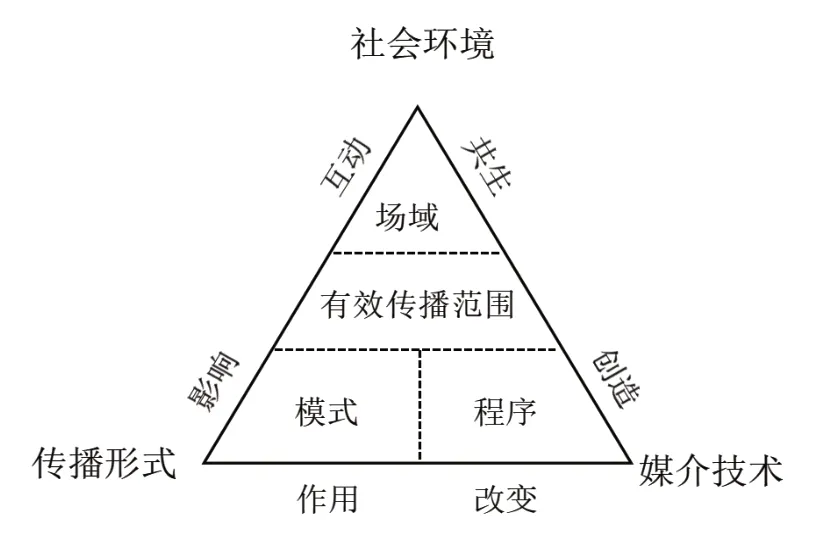

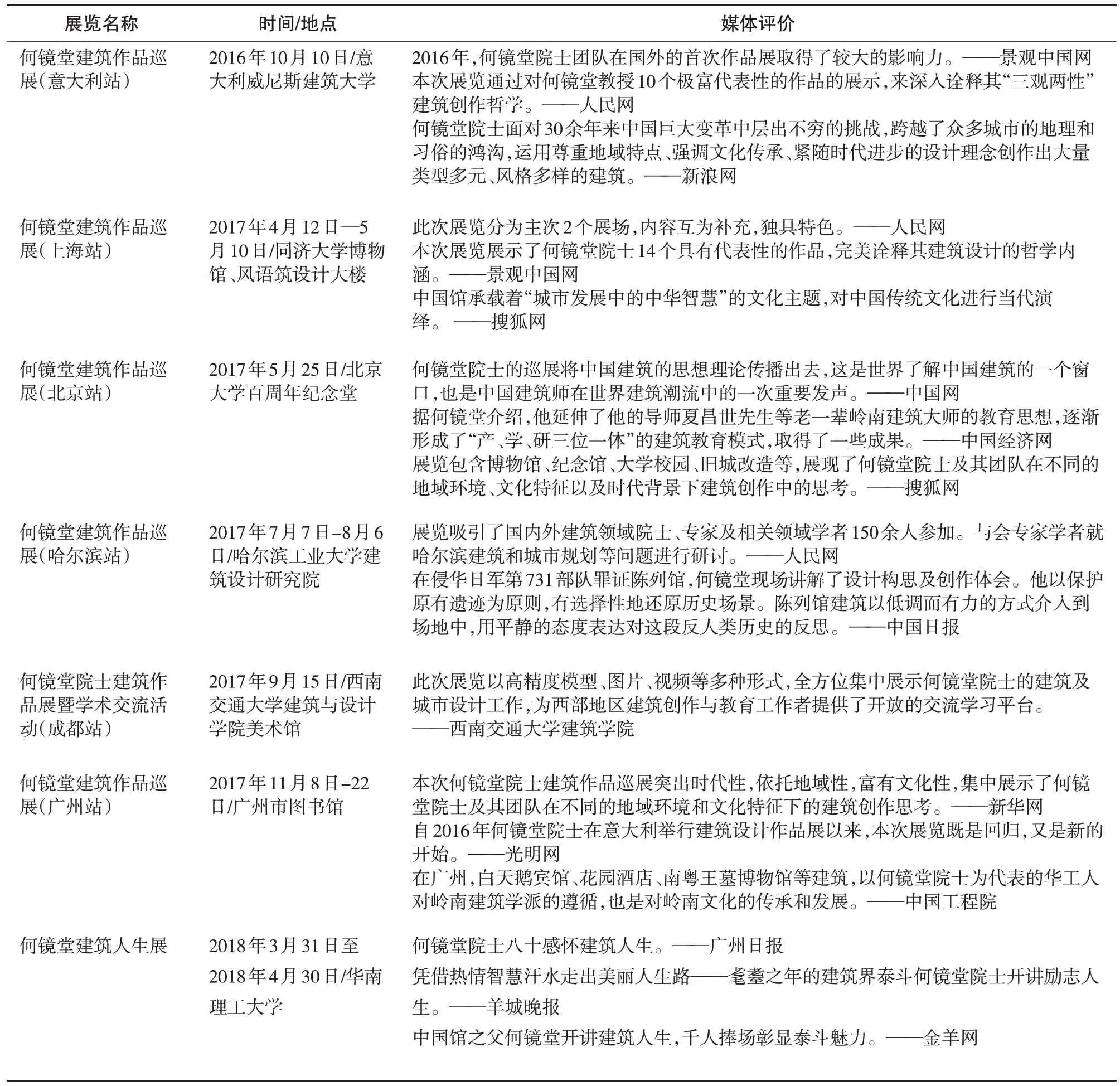

3.2 “中国馆”建筑批评的传播过程

40 年来,在全球化发展趋势下,中国城镇化进程速度取得令人瞩目的成就,当代中国建筑在世界建筑舞台上经历了从缺席到出现,并逐步产生影响力的过程。2010 年,世博会在中国上海召开,而由何镜堂院士团队设计的中国馆是首次在世界人民面前亮相,令全球瞩目。世博会组委会以“城市发展中的中国智慧”作为中国馆的主题。中国馆作为此次世博会主题展示的重要载体,它是国家精神和民族文化的集中体现,承载中国悠久灿烂的文明,是在当代文化自信、文化强国时代背景下的中国特色与中国意向的重要体现与传播(图4)。

图4 上海世博会中国馆

在全球化背景下,何镜堂表示要自信地将中国文化和精神向全世界展示,他在讲解中国馆的创作理念时表示,中国馆所追求的是用具有中国特色的现代建筑的语言与世界对话。在2010 年5 月的世博会开幕式上,世博会规划总设计师吴志强表示:“这是中国建筑设计师主导并自主创新设计的巨作,第一次面向全球亮相,共同促进了中国建筑界的发展。”一位意大利的建筑评论家认为中国馆体现了一位建筑大师的勇气和创新精神,称赞中国馆是推动中国建筑设计发展的驱动器,使中国建筑设计迈入新台阶[9]。2011 年2月,在纽约时代广场大屏幕上的中国国家宣传片是以中国馆为背景,展现了中国文化与精神。在何镜堂院士“地域性、文化性、时代性——为激变的中国而设计”建筑作品巡回展览中,通过3D 打印、数字多媒体等技术展示出中国馆,直观地体现中国馆如何以现代的技术和手法营造出中国传统建筑意向。

各时代、各民族的建筑风格与特色,凝聚着当时当地意识形态的灵魂[18]。在当代强调文化自信与文化强国的社会背景与时代精神下,中国馆的设计理念与构成手法反映了中国数千年的辉煌历史,体现了中华民族伟大复兴和民族精神[19],成为具有强大社会影响力与传播价值的信息来源。另外,结合丰富多样的传播形式与先进的媒介技术,使得中国馆呈现出专业与大众双重批评尺度下不断发展的积极态势。

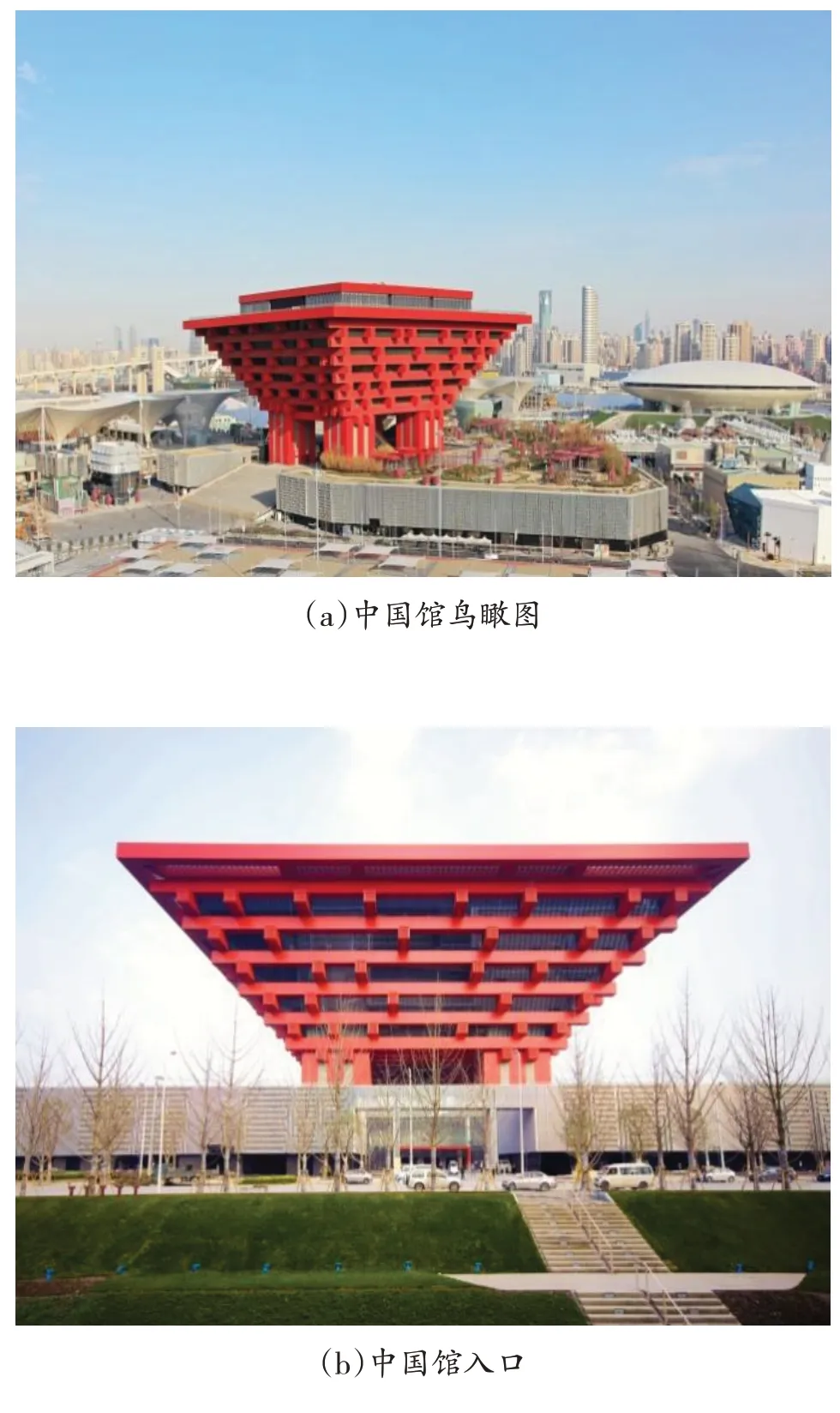

3.3 “侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆”建筑批评的传播过程

国家为纪念中国人民抗日战争胜利60 周年和侵华日军南京大屠杀同胞遇难70 周年,要求改建1985年建立的侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。何镜堂带领团队设计的“和平之舟”方案在国内外众多方案中脱颖而出。何镜堂强调这组建筑承载着中华民族的历史情感与伤痕记忆,需要营造一个震撼心灵让人肃然起敬,缅怀历史的精神场所。他围绕战争、杀戮、和平3个概念,运用相应的建筑元素、手法、材料和技术,营造出“折断的军刀”“死亡家庭”“和平之声”3个核心场所[20]。侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆以其具有象征意义的建筑形态和沉重肃穆的空间氛围,给中外参观者带来视觉和心灵的冲击和震撼(图5)。

图5 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

国内外许多媒体都对侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆进行报道,赞美其可媲美于波兰奥斯威辛集中营博物馆、美国浩劫纪念馆等世界一流的二战纪念馆。2012 年12 月11 日,在南京大屠杀75 周年纪念前夕,参观了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的世界建筑设计大师丹尼尔·恩伯斯金称赞:“这是一个令人敬畏且触动心灵的世界级作品。”

通过何镜堂院士建筑作品巡回展、专业期刊、报纸书籍、公众号、电视媒体、视频号、权威部门及代表的评价等形式进行传播,全方面展示了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆对于南京、社会乃至中国不可估量的重要地位。各传播媒介运用先进的印刷、摄影、图像处理等技术,直观高效地将建筑批评信息传播,如在何镜堂院士亲笔撰写的《胜利纪念与城市生活的交融—南京大屠杀遇难同胞纪念馆三期设计思考》一文中,用清晰的设计图纸与建成照片结合叙述性文字,深刻传达出他的设计理念与思考[21]。侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆正是当今这个追求和平与爱的时代的产物,在城市日常生活中扮演着日益重要的角色,将民族记忆集体延续下去的同时,时刻警醒人们在享受幸福生活的同时需铭记历史,肩负起国家赋予的责任与使命。

4 结语

文章在传播生态学视角下,通过构建传播形式、媒介技术、社会环境三角传播模型,探寻当代建筑批评的途径,并试图寻求当代中国专业建筑批评的最优尺度或路径。未来希望面向媒介化的后疫情时代,探索并构建与当下本土社会语境和时代特征相匹配的建筑批评机制,促进建筑批评的专业性建立与公众参与交流,呈现建筑与人类精神生活世界的深刻交织,再现当代建筑的人文关。