天山北坡城市群国土空间格局识别与时空变化分析

许金花,阿里木江·卡斯木,徐 晗,如克亚·热合曼,魏柏浩

(1.新疆师范大学 地理科学与旅游学院,新疆 乌鲁木齐 830099;2.新疆师范大学 丝绸之路经济带城市发展研究中心,新疆 乌鲁木齐 830099;3.新疆干旱区湖泊环境与资源重点实验室,新疆 乌鲁木齐 830099)

生态文明是一种人与人、人与社会、人与自然和谐的新型文明形态[1]。“生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀”的生态文明建设发展理念,成为优化国土空间开发格局的重要举措[2]。“三生”空间规划作为生态文明建设的重要内容之一,直接影响着社会区域经济的可持续发展。随着国土空间的开发方式从以生产为主导不断转变为生活、生产和生态空间三者的协调,“三生”空间这一概念正成为国土空间开发与治理的关键出发点[3]。鉴于此背景,如何有效调节“三生”空间之间的矛盾,是国土空间开发治理的重点内容之一,也是研究的热点。尤其对于资源环境承载力水平较弱、经济发展与生态环境之间的问题较为严峻的西部地区,其经济发展、生态文明建设及国土空间的规划调控等远远滞后于中东部地区。

国外学者侧重于国土空间功能的分类[4]、生态安全格局的评估与构建[5]及城市结构与气候变化关系[6],且多应用于国土空间结构功能分区[7]及景观规划学[8]中。国内学者紧扣实际,主要从研究尺度、方法和主题展开“三生”空间的研究。研究尺度由宏观层面的国家尺度[9]、区域尺度[10]、省域尺度[11],到中观层面的县域尺度[12]乃至微观的乡村尺度[13]等多个空间范围。研究方法侧重于空间自相关[14]、三生功能测度模型[15]、三生空间冲突测度模型[16]、构建指标体系[17]、数据包络分析法[18]、状态空间法[19]。研究主题经历了生态文明建设[20]、城乡规划[21]、城镇化[22]、三生功能[23]、国土空间[24]不断向耦合协调度[25]、土地利用转型[26]、生态环境效益[27]、乡村振兴[28]、空间冲突[29]、生态系统[30]等方向。综上所述,学者们关于国土空间的研究多基于小尺度城市“三生功能”和东中部一带为主,对作为国民经济发展有重要驱动力的城市群及其国土“三生”空间的实证与测算相对不足,对我国西部绿洲地区较强自然环境约束与限制下的国土空间合理规划有着较强的现实意义。

城市群是新型城镇化的核心区域,通过土地利用变化可以较为清晰地反映人类活动与自然环境相互作用下产生的生态环境变化及其特征[31]。天山北坡城市群作为新疆经济发展的核心区,自“一带一路”倡议以来受到了更多的关注,在稳固兴疆及维护国家统一和民族团结方面发挥着不可替代的作用[32]。该区域自然环境较为恶劣,绿洲地区特殊的地理环境意味着空间形态变化及其动力机制与其他地区有着明显的区别,有着特殊的研究价值[33]。加上人口增长及工农业进程的加速发展,使得该地区国土空间类型规模和比例变化更为明显。鉴于此,本研究从“三生”空间的视角出发,揭示天山北坡城市群在2000-2020年间的“三生”用地随区域发展、自然环境变化所呈现出的此消彼长的空间关系,进而整体识别天山北坡城市群在国土空间时空布局和数量组合的变化机制及变换法则,完善多尺度、多维度下绿洲地区的国土“三生”空间的研究体系,以期为绿洲地区的新时期“美丽中国”生态文明建设与区域间和谐发展提供理论参考。

1 研究区概况

1.1 研究区概况

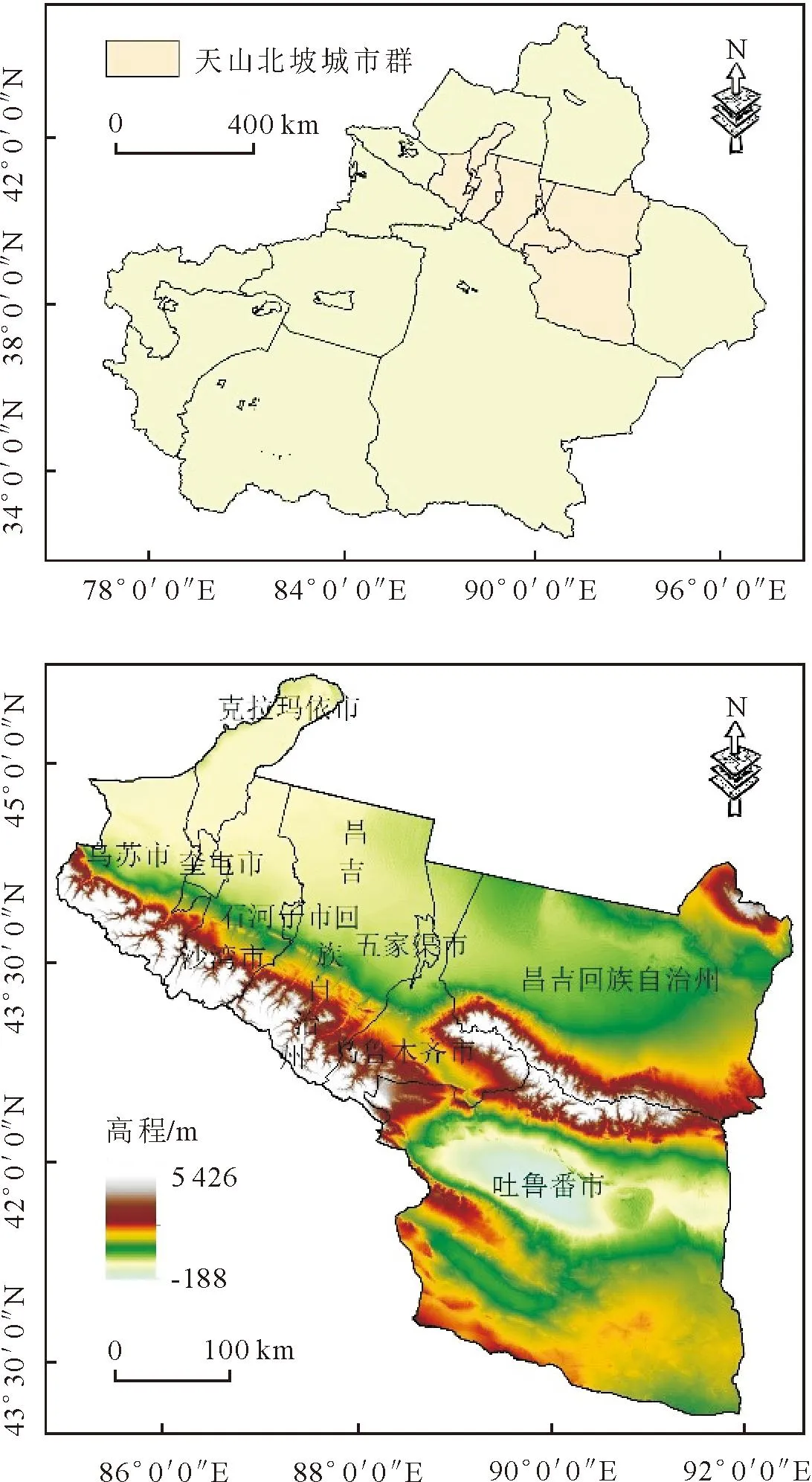

天山北坡城市群位于新疆北疆,西至塔城乌苏市,南至托克逊县,北至奇台县,东至鄯善县、木垒哈萨克自治县,共包含18个市县地区,总面积21.54 km2,占全疆面积的13%(图1)。截止2019年底,该城市群生产总值占全疆生产总值的53%,其中第三产业占总产值的55%。该区域是典型的绿洲区,绿洲带给城市群带来了便利的交通,北疆铁路、高级公路及民航广布,成熟的交通网络使得城市间联系愈加紧密。其优越的区位条件、完备的基础设施,是疆内经济发展水平最高、城市化率最高的区域。该区域属大陆性气候区域,地势南高北低,中间分布较大的冲积平原,在生态环境脆弱的新疆属于自然资源比较丰富的区域。天山北坡城市群以其独特的地理位置和资源优势在“一带一路”建设及兴疆固边发挥着极为重要的作用。

图1 研究区地理区位Fig.1 Geographical location of the study area

1.2 数据来源

涉及的3期基础数据主要包括2000、2010年和2020年的土地利用数据,来源于中国科学院资源环境科学与数据中心(https://www.resdc.cn)。数据分辨率为30 m,分类精度一级类型达93%以上,二级类型达90%以上,基本满足精度要求[33]。依据中国多时期土地利用/土地覆盖遥感监测数据分类自下而上识别天山北坡城市群国土“三生”空间格局。高程、坡度、坡向3个地形因子的高程数据(DEM 30 m)来源于地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn)。

2 研究方法

2.1 研究方法

从“三生”空间变化率、空间类型转换、土地利用程度热点区分布及核密度分析几个方面进行国土空间的实证与测算,从多尺度、多维度下的视角来看天山北坡城市群国土空间发展演变的脉络。土地利用动态度可以反映出某时间内土地利用类型数量变化的幅度和速度[34]。通过单一土地利用动态度和综合土地利用动态度公式分别计算出2000-2020年间“三生”空间的变化情况;根据土地利用转移矩阵公式得出天山北坡城市群的“三生”空间数量结构和用地类型在2000-2020年的相互转换情况。热点分析又称局域Getis-Ord(G*)指数法,度量观测值与周围临近区域是否存在局部空间关联的G*统计[35]。基于土地利用程度综合指数法测算各县域“三生”空间的土地利用程度的热点区域分布情况。标准差椭圆(standard deviational ellipse,SDE)是可反映地理要素空间分布的形态[36]。本研究利用标准差椭圆分析方法来揭示天山北坡城市群生产、生活和生态空间时空格局分布特征及演变规律。核密度分析(kernel density estimation,KDE)是基于数据密集度函数聚类算法的一种空间密度分析方法[37];“三生”空间的规模分布和动态变化趋势可以通过核密度反映出来,因此基于5 000×5 000的网格单元,叠加不同“三生”空间的分布,运用核密度分析方法测算“三生”空间的核密度值,进一步验证“三生”空间演变的方向和趋势。

2.2 国土空间与三生空间的分类衔接

国土空间是由自然环境和人类活动共同构成的人地关系空间系统[38],土地利用覆被/变化是人地关系中最为直观的表现形式。“三生”功能随着生态文明建设发展,生态功能在国土空间中发挥的作用越来越明显,而国土空间的开发方式从以生产为主导不断转为生活、生产和生态空间三者的协调[39]。因此构建“三生”功能为主导的土地利用分类体系,统筹“三生”用地关系,可进一步适应国土空间规划的需要。借鉴空间“三生”功能理论,参考前人关于“三生空间”分类研究成果[13],根据三生空间理念对天山北坡城市群国土空间进行重分类。根据“三生”空间的内涵,将国土空间分别分为生产空间、生活空间及生态空间[12]。以生产、生活、生态功能为主导,结合遥感监测数据分类系统采用三级分类系统相衔接,根据GB/T 21010-2007《土地利用现状分类》得出天山北坡城市群国土空间分类体系(表1)。

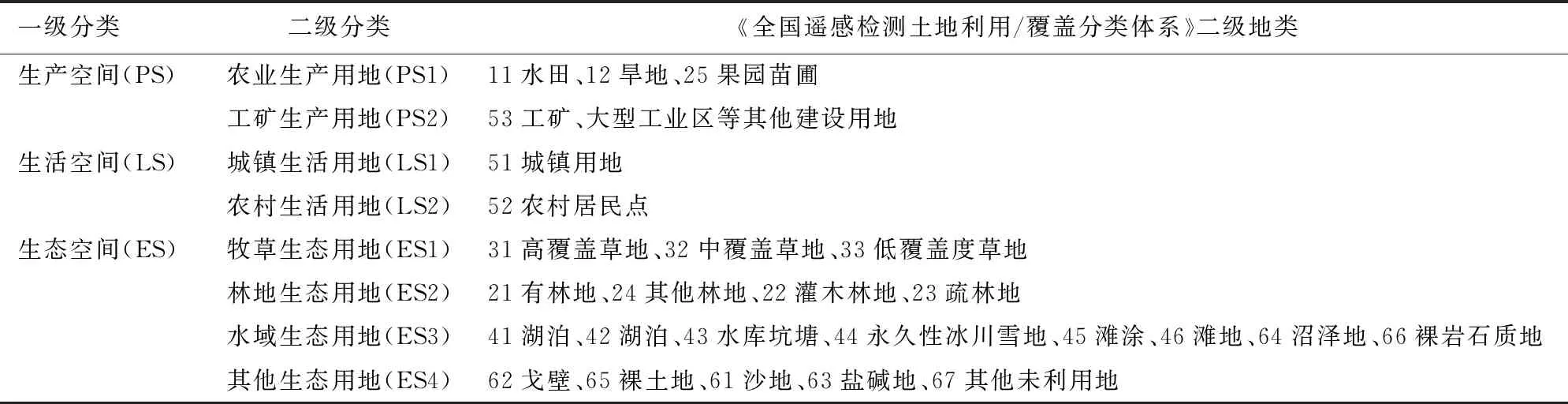

表1 天山北坡城市群国土空间用地分类体系Table 1 Classification system of territorial and spatial land use in urban agglomeration on the northern slope of the Tianshan Mountain

3 结果与分析

3.1 三生空间格局变化分析

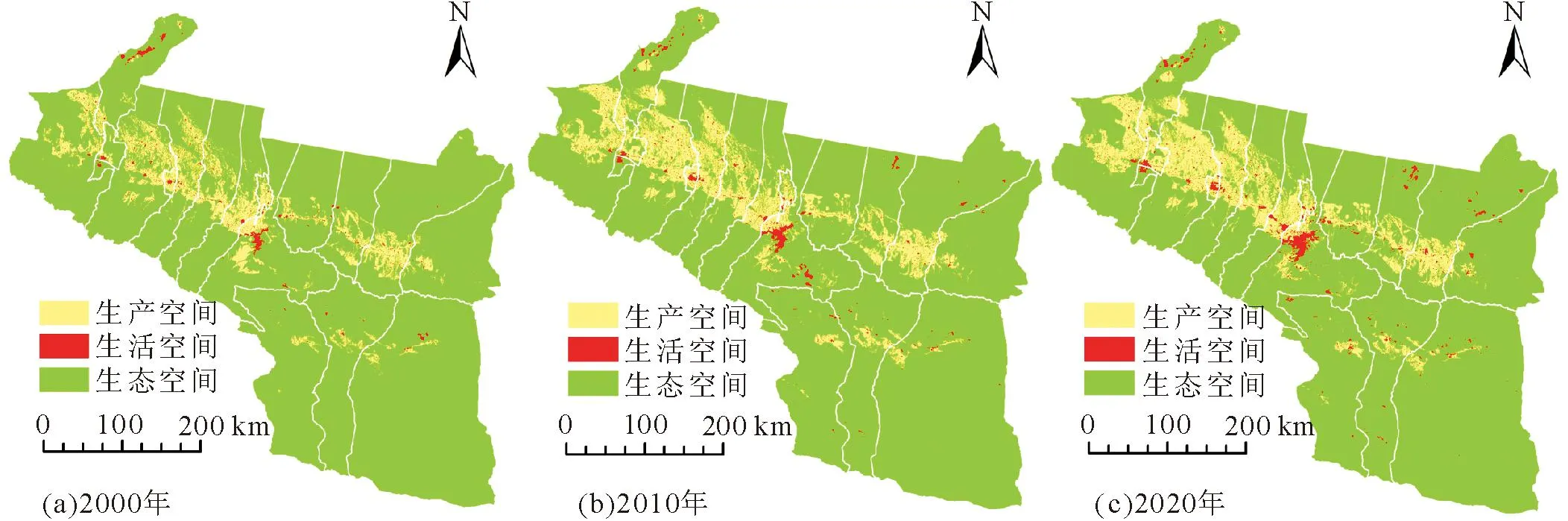

3.1.1 三生空间格局水平空间特征 2000-2020年天山北坡城市群生产空间主要在研究区中部,呈东北-西北条带状走向(图2);生产用地面积整体呈增长趋势,由2000年的15 628.54 km2大幅增长至2010年的21 954.84 km2,后小幅增长至2020年的23 667.41 km2;生产空间比例中农业生产空间从2000年的7.92%升高至2020年的12.21%,工矿生产空间从0.14%上升至0.61%。生活空间面积呈稳步增加的趋势,由2000年1 359.43 km2增加到2020年的2 214.45 km2;生活用地比例中城镇生活空间从2000年的0.28%上升至2020年的0.61%,且后期城镇生活空间和农村生活空间两者的面积差异越来越小。生态空间分布面积较广,但总体呈下降趋势,从2000年的176 890.2 km2下降至2020年的168 006.3 km2;其中,2020年牧草、其他、林地和水域生态空间占比分别为30.43%、54.16%、1.34%和0.72%。从一级分类上看,生态空间在研究区占优势地位,其次是生产空间;从二级分类来看,其他生态空间占比最大,牧草生态空间紧跟其上。整体形成“生产空间生活空间沿着交通干线呈现东北-西北条带状走向、南北区域主要以生态空间为主”的特征。

图2 天山北坡城市群2000-2020三生空间格局Fig.2 Production-living-ecological space pattern of urban agglomeration on the northern slope of the Tianshan Mountain in 2000-2020

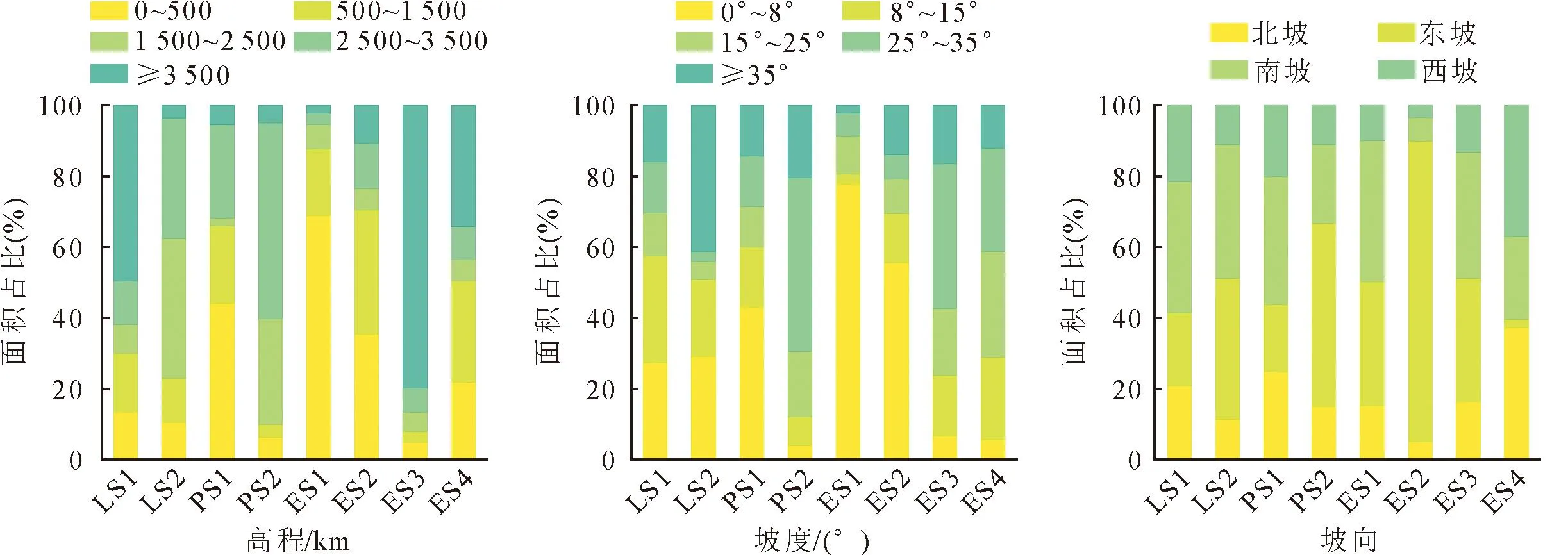

3.1.2 三生空间格局垂直梯度特征分析 根据全国农业区划委员会制定的《土地利用现状调查技术规程》和天山北坡城市群地形地貌特征,将坡度划分为5级:≤500 m(平原)、500~1 500 m(低山)、1 500~2 500 m(中山)、2 500~3 500 m(中高山)、≥3 500 m(高山);将坡度划分为5级:平坡(0°~8°)、缓坡(8°~15°)、斜坡(15°~25°)、陡坡(25°~35°)和急坡(≥35°);根据坡向界定原理,划分为北坡(315°~360°,0°~45°)、东坡(45°~135°)、南坡(135°~225°)、西坡(225°~315°)5个级别坡向,得到不同高程、坡度和坡向的三生空间类型占比情况(图3)。

图3 天山北坡城市群不同高程、坡度和坡向上的三生面积占比Fig.3 The proportion of the production-living-ecological space area at different elevations,slopes and aspect in the urban agglomeration on the northern slope of the Tianshan Mountain

从高程分布上看,高程>2 500 m以生态空间分布为主,城镇生活空间(LS1)分布于500~1 500 m,农村生活空间(LS2)随高程升高呈递减趋势;农业生产空间(PS1)随高程的升高不断减少,工矿生产空间(PS2)呈先升高后减小的趋势;牧草生态用地(ES1)、林地生态用地(ES2)随着高程的上升呈先增加后减少的趋势,前者的高程分界线为500~1 500 m的低山区域,后者的分界线为1 500~2 500 m的中山区域;其他生态用地(ES4)呈先增加后减少又增加的趋势,水域生态用地(ES3)则分布于平原和高山2个极端地区,其中以高山地区分布面积最广。

从坡度分布上看,生活空间、工矿生产空间和林地生态空间随坡度的增加呈反向递减,农业生产空间则呈先减小后增加再减少的趋势,其坡度分界线为15°~25°的斜坡地区;工矿生产用地则随着坡度增加不断减少;牧草生态空间先减少后增加的趋势,水域生态空间主要分布于平坡和急坡段,其他生态空间在各坡度上均有少量分布,于缓坡上分布最广。

从坡向分布上看,南坡和西坡的分布优势度均大于北坡和东坡;牧草生态空间和其他生态空间的4个坡向分布差异较大,而城镇生活空间和农村生活空间的分布差异较小。以上结果表明,三生空间类型主要分布的区域集中于中低海拔地区,坡度对生产、生活及生态空间三者的影响都比较明显,对坡向的选择性不强,个别空间类型有较大的选择性。

3.1.3 三生空间数量结构变化 2000-2020年天山北坡城市群的三生空间类型的变化主要表现为生产空间、生活空间增加和生态空间持续减少。通过计算天山北坡城市群2000-2020年土地利用动态度指数,测算出各空间类型的变化速度(图4)。结果得出,研究期间生态空间中的林地生态空间(ES2)、其他生态空间(ES4)及水域生态空间(ES3)的土地利用单一动态度为负值,说明林地生态空间和水域生态空间的面积呈减少的趋势,尤其是其他生态空间在2010-2020年面积下降较大。除以上3个为负值外,其他空间类型的单一动态都为正值,说明受城镇化和工业化进程的影响,对该类型用地面积的需求进一步增加。

总体上看,“三生”空间类型的综合动态度比单一动态度的值大。其中,2000-2010年较2010-2020年不同空间类型的单一动态度相差较大,而综合动态度在2010-2020年明显偏高。其原因主要是西部大开发战略的提出和实施,新疆进入了城镇化发展的快速阶段,使得人口不断增长,城市、农村生活空间(LS1、LS2)及工矿、农村生产用地(PS1、PS2)开发不断,生态用地扩展,导致该时段国土空间格局变化较为明显。

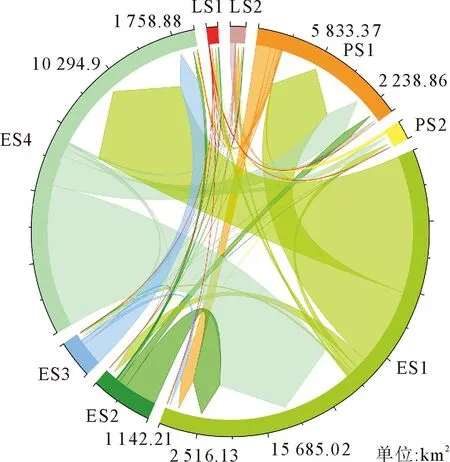

3.1.4 三生空间类型相互转换 通过弦图来体现天山北坡城市群2000-2020年间“三生”空间用地类型相互之间的转换关系,进而揭示该区域国土空间格局变化的特征(图5)。 结果表明,20 a间天山北坡城市群的“三生”空间类型面积有不同程度的增减,其他生态空间(ES4)和牧草生态空间(ES1)转出的面积最为明显。其中牧草生态空间转为其他生态空间和农业生产空间(PS1)分别为10 294.9、5 833.37 km2;其他生态空间转为牧草生态空间和农业生产空间分别为15 685.02、2 238.86 km2;水域生态空间(ES3)和林地生态空间(ES2)被牧草生态空间和其他生态空间所占用,分别减少1 758.88、2 516.13 km2;城镇生活空间总的增加647.07 km2,农村生活空间(LS1)面积的增加主要来源于农业生产空间(PS1);增加的原因是近20 a天山北坡城市群发展迅速,建设用地面积不断扩张,不断向农业生产空间及牧草生态空间扩张。

图5 2000-2020年天山北坡城市群土地利用变化弦图Fig.5 Land use change chord map for the Tianshan north slope urban agglomerate in 2000-2020

3.2 国土空间格局变化

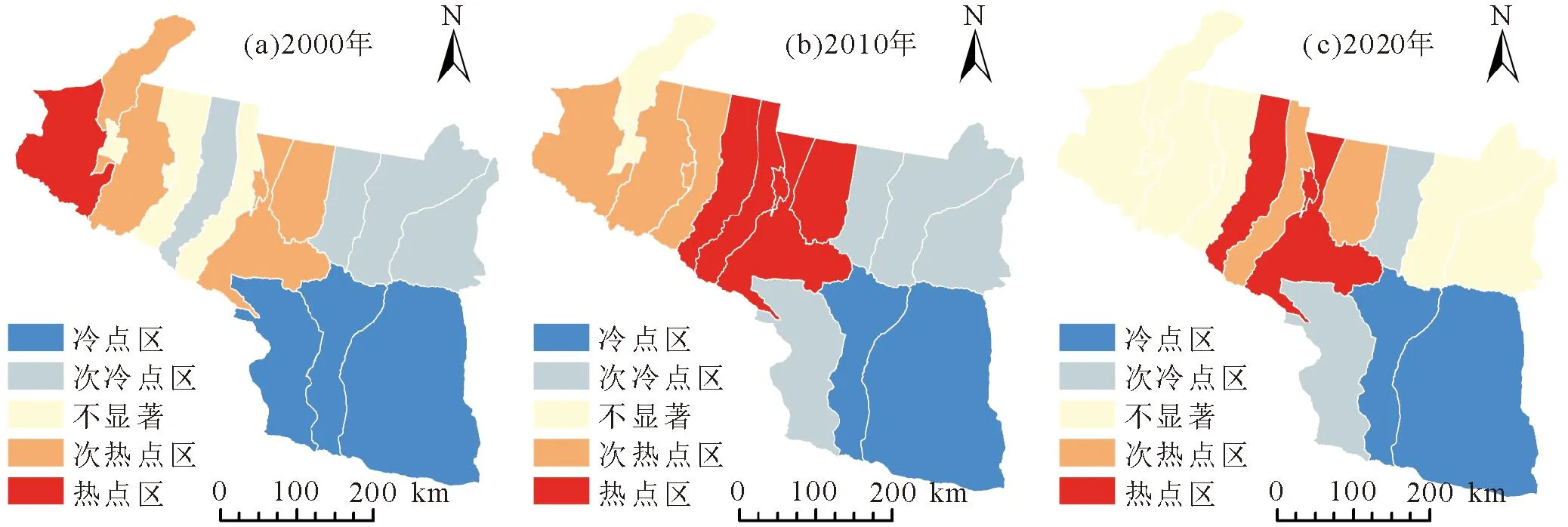

3.2.1 国土空间利用程度变化 土地利用程度可以体现出人类对土地景观的改造,可反映出国土空间的土地利用程度。以县域为单位,在分析3期天山北坡城市群国土空间利用程度综合指数的基础上,通过自然断点法得出国土空间利用程度热点分布(图6);研究期间各县域国土空间利用程度综合指数的热点区域相差较大,除了阜康市、木垒哈萨克自治县、奇台县、石河子市及乌鲁木齐市的国土空间利用程度综合指数呈小幅度增加或递减外,其他县域的利用程度呈逐年提高趋势。其中2000-2010年热点分布从乌苏市转移至中部乌鲁木齐市周围,次热点区则分布西北区域,是土地利用程度较为理想化的年份。而2010-2020年昌吉市和阜康市下降为次热点区,热点县域也有所下降,不显著区较前2个年份明显增多,3个时期的冷点区和次冷点区主要集中东南方向。表明20 a间的土地利用程度不断提高,土地利用强度趋于理想化,冷热点分布变化较大,热点不断从研究区西北向中部转移。

图6 2000-2020天山北坡城市群各县域国土空间利用程度热点图Fig.6 The heat map of the land space utilization degree of each county in the Tianshan north slope urban agglomerate in 2000-2020

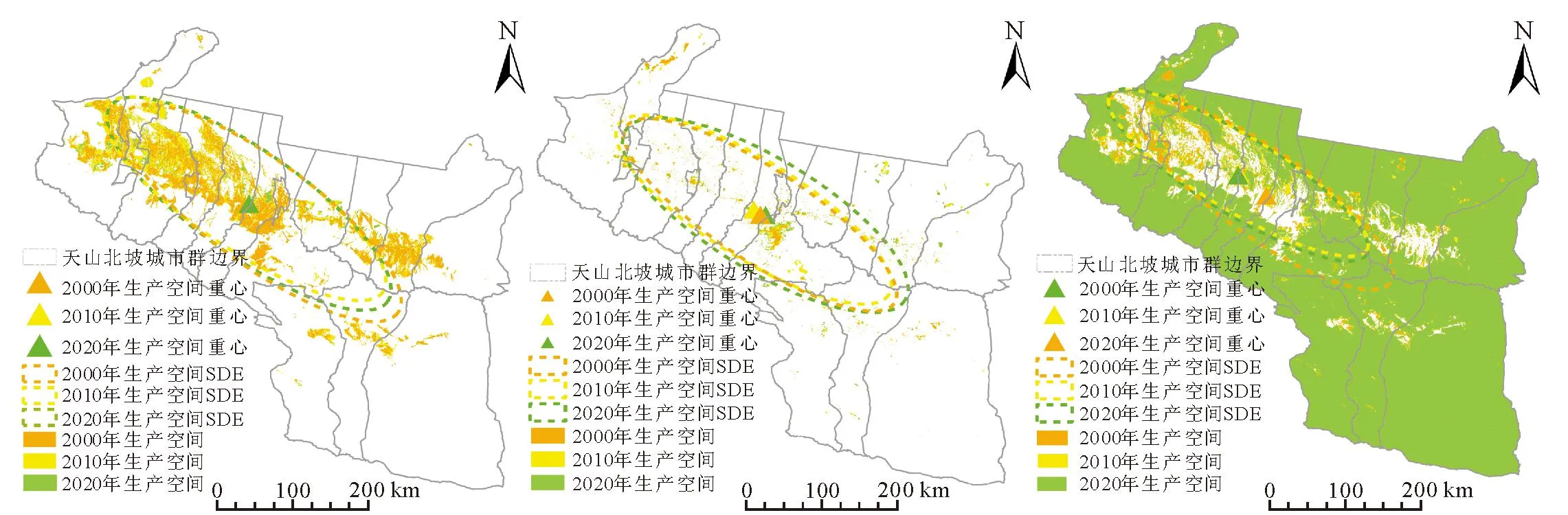

3.2.2 国土空间格局分布特征 标准差椭圆能较好地体现出三生用地空间扩张的方向及趋势(图7)。天山北坡城市群研究期间生活空间主要聚集于中心地区,生产空间主要聚集于西北方向,而生态空间的分布范围最广,基本占据2/3区域。

图7 天山北坡城市群2000-2020年生产、生活、生态空间格局变化Fig.7 Changes in the spatial pattern of production-living-ecological space in Tianshan north slope urban agglomerate in 2000-2020

研究期间3个空间标准差椭圆面积和转角变化较少,且方向性分布稳定,旋转速度较慢。生产空间分布较为集中,重心及分布趋势明显沿西北方向转移扩张。生活空间主要集中于椭圆中部地区,重心向西北方向迁移,集中于昌吉市境内,随着城镇化发展,以昌吉、克拉玛依、石河子等为代表的中小城镇得以加快发展。生态空间的分布与生产、生活空间差距较大,尤其2000-2010年生态空间的方向大幅向西北方向迈进,重心从昌吉市和呼图壁县交界处转移到呼图壁县和玛纳斯县交界处。2010-2020年生态空间标准差椭圆的方向、长短轴及重心转移位置只有细微变化。由于地处干旱区绿洲地区特殊的地理位置,戈壁、裸地等为未利用地面积占比较大,而林地、草地及湖泊等生态用地占比较小,且未利用地在三生空间的分类体系中从属生态用地范畴。

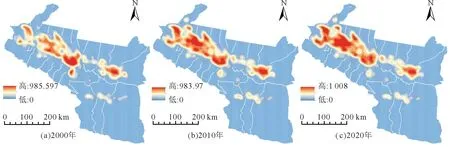

3.2.3 国土空间格局扩张形态特征 运用核密度估计方法来揭示2000-2020年天山北坡城市群国土空间格局动态演化模式。由生产空间核密度测算图得知(图8),从时间变化上看,2000-2010年研究区生产空间的核密度值和斑块数量呈小幅下降,但2010-2020年的斑块连接性较好,呈连片状态分布。从空间分布上看,3个时期的核密度测算值的分布相似度极高,呈东南-西北条带状走向,中部和西北部高,而东北部、南部低的空间分布特征。核密度高值区的县域主要有昌吉市、呼图壁县、玛纳斯、石河子及奎屯地区。2000-2010年,核心的位置以昌吉市、乌鲁木齐市等沿着交通干线及地形较为平坦的区域为中心不断向西北方向扩散,扩散幅度大且破碎化程度较低;2020年的高值区在不断扩大加深,与前2个年份相比高值区未出现大面积扩散,总体上分布连片且聚集程度较高。

图8 天山北坡城市群2000-2020生产空间核密度测算值空间分布Fig.8 Spatial distribution map of calculated value of production space kernel density in the Tianshan north slope urban agglomerate in 2000-2020

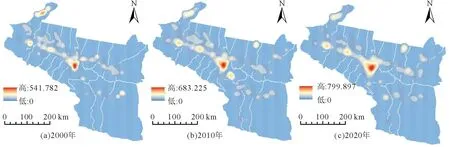

由生活空间核密度测算图得知(图9),时间上3个时期的生活空间核密度值在不断变大,空间分布上则呈现以一个以乌鲁木齐市为主的核心区和多个零碎的次核心区的空间格局,整体呈中部高四周低的空间分布格局。空间上2000年和2010年生活空间核密度高值区主要分布在交通较为便利且地势平缓的中部,以乌鲁木齐市为主高值区周围及沿交通干线东南-西北一带区域;低值区则主要分布在研究区东部,2020年的核密度测算值比前2 a明显增高,且高值区的范围有所扩大,东南部和东北部区县有零散低值分布。2000-2010年生活空间核密度测算值中部核心区向西北和东北空间分布趋势,扩散幅度较大,破碎化程度高;2010年和2020年核心区出现一定范围的扩散,主要向绿洲地带延伸,同时在高值中心区周围衍生出许多零碎的低值点,总体分布较为破碎,空间连接性较低。说明该区域受地理环境的限制,导致城市与城市间的连通性相对较弱,分布上较为零散。

图9 天山北坡城市群2000-2020生活空间核密度测算值空间分布Fig.9 Spatial distribution map of calculated values of living space kernel density in the Tianshan north slope urban agglomerate in 2000-2020

由生态空间核密度测算得知(图10),生产空间核密度值随时间变化呈增加趋势,空间分布上随年份从研究区东南-西北条带状为低值中心不断向四周扩散。3个年份生态空间核密度高值区主要分布于南部和东北部,包括的县域有托克逊县、高昌区、鄯善县及木垒哈萨克族自治县;2000-2010年西北角的低值区在扩大而高值区缩小,说明该区域生产生活空间占比逐渐增大,城市化发展较为明显;2010-2020年东北中心地带低值区范围明显扩大,生态空间有所下降,但下降趋势较为缓和。说明天山北坡生态空间呈集中连片分布,有较强的地域性特征。

4 讨论

天山北坡城市群地处绿洲地区,如何在自然环境的约束下实现“人-地-资源”的和谐关乎城市群发展始终。通过多种方式测算出天山北坡城市群 “三生”空间土地利用发现,目前天山北坡城市群国土空间面临着较为严峻的国土空间土地利用的冲突问题。

研究期间主要表现生活空间以一个中心点、多个零散点不断向四周主要向农业空间和牧草空间方向扩张扩散;生产空间主要以农业生产空间为典型不断向牧草生态空间蔓延;生态空间中的林地生态空间和水域生态空间被牧草和其他生态空间所侵占,20 a间面积减少最为明显;单一土地利用度的工矿生产空间和水域生态空间呈负相关趋势。一系列变化表明,生态环境较为脆弱的干旱区面临着更为严峻的生态环境问题。因此,在政策上进一步制定规范、引导和强化“三条控制线”的管控工作的基础上,合理规划利用对于绿洲地区具有重要战略意义的水域生态空间,合理开垦草地未利用地等生态空间,加大林地和水域生态空间保护措施,加大防风固沙土地退化等的治理工程,进而协调天山北坡城市群的生态文明建设与社会经济可持续发展之间的矛盾。

研究中主要通过动态度、土地利用程度及核密度多种方法进行综合测算,一方面可以从整体层面把握“三生”空间演变的脉络,有利于从全局的视角来看国土空间发展的趋势。另一方面,由于绿洲的特殊性,对于“三生”空间内涵界定及分类体系可能缺乏一定的深度与精度的探讨。因此构建出维度综合和尺度集成的指标体系评价机制,剖析城市群国土空间内部差异及导致其差异因素,并就如何有效衔接国土空间规划体系与“多规合一”,纵深推进国土“三生”空间的研究。

5 结论

天山北坡城市群“三生”空间格局变化:“三生”空间面积分布的垂直差异较为显著。海拔500~1 500 m、坡度0°~8°分布的国土面积最大,说明“三生”面积分布对坡向的选择性不强;“三生”空间分布中生态空间占优势地位,形成“生产、生活空间沿交通干线呈东北-西北条带状走向、南北区域主要以生态空间为主”的整体特征。综合土地利用度呈正相关,而单一土地利用度的工矿生产空间和水域生态空间呈负相关趋势,牧草和其他生态空间的转换数量最大,水域和林地生态空间的转出面积较大。

天山北坡城市群国土空间格局的演变:土地利用强度热点分布从研究区西北部乌苏市转移至中部乌鲁木齐市周围,冷点区和次冷点区主要集中于东南方向;3个时点的核密度测算值呈小幅波动上升趋势,核密度空间分布与2020年生产空间分布上呈东南-西北条带状走向,中部和西北部高,斑块连接性较好;生活空间核密度测算值在高值中心区周围衍生出许多零碎的低值点,总体分布较为破碎,空间连接性较低;生态空间呈集中连片分布于研究区东北部和南部地区。