茶圣陆羽的“职称”之谜

杨多杰

陆羽古时就叫“茶圣”吗

诸位读者朋友,从这一期开始,我与大家一起来研读世界上第一部茶学专著—陆羽《茶经》。

学习一部流传千年的经典,自然要从了解作者开始。那么本文便先与您聊一聊陆羽的一些趣事吧。

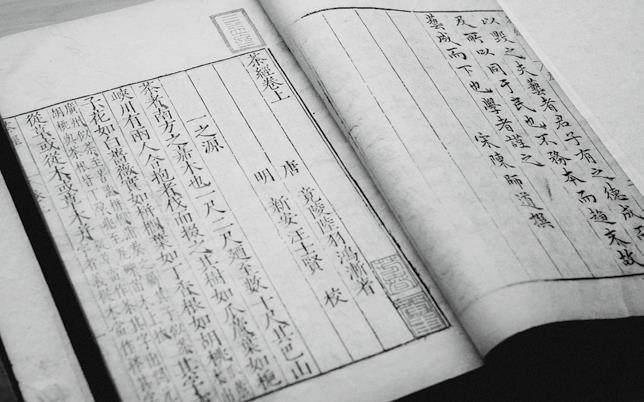

我们今天都尊陆羽为“茶圣”,可其实古时陆羽先生的“职称”不止于此。宋欧阳修、宋祁撰《新唐书》卷一九六《陆羽传》中写道:

羽嗜茶,著经三篇,言茶之原、之法、之具犹备,天下益知饮茶矣。时鬻茶者,至陶羽形置炀突间,祀为茶神。

宋李昉等编《太平广记》卷二零一《陆鸿渐》中则说:

今为鸿渐形者,因目为茶神,有交易则茶祭之,无以釜汤沃之。

由此可见,唐代茶业从业者将陆羽称为“茶神”而非“茶圣”。

上世纪八十年代,茶学家吴觉农先生在编写《茶经述评》时写道:

唐代陆羽所作的《茶经》,是世界上第一部茶书,书成于8世纪60—70年代,距今已1200多年。这部书不仅受到我国历代文人雅士的推崇。作者陆羽,后来还被劳动群众誉为“茶神”。

您瞧,吴老笔下的陆羽仍采用了“茶神”的称谓。

陆羽的“职称”,也不止“茶神”一个。元辛文房撰《唐才子传》卷三《陆羽》中记载:

羽嗜茶,造妙理,著《茶经》三卷,言茶之原、之法、之具、时号“茶仙”,天下益知饮茶矣。

很显然,这里称陆羽为“茶仙”,也未提“茶圣”二字。那么陆羽老先生这“茶圣”的称呼,到底是怎么来的呢?这事儿还跟吴觉农先生有关。

上世纪八十年代,老一辈革命家陆定一在评论吴觉农先生时,称其为“当代茶圣”。什么是“圣”呢?按《抱朴子内篇·辨问》中的说法:“世人以人所尤长,众所不及者,便谓之圣。”随后该书中还举例说:“故善围棋之无比者,则谓之棋圣。”吴老为中国茶产业贡献毕生心血,也确实担得起“茶圣”二字。可吴老一生谦虚,看着这么大一顶帽子,实在不敢接受。何况“茶圣”这个称谓前无古人,自己认下岂不是有欺师灭祖之嫌?于是大家便将陆羽尊为古代茶圣,以此与现代茶圣的称谓相对立。

其实细究起来,圣是指精于一道之人,但终究是活生生的人;至于神与仙,则早已得道升天,脱离了凡人的序列。这样说起来,陆羽被尊为“茶圣”,这职称是不升反降了呢。

陆羽的众多别号

不管茶圣、茶仙或茶神,都是稍显隆重的称谓。陆羽的好友常尊称其为处士,如皎然便有《九日与陆处士羽饮茶》一诗。也有的好友尊称陆羽为山人,如皇甫曾有《送陆鸿渐山人采茶回》一诗。这里的处士或山人,都是对隐士的一种尊称。

至于后人对陆羽的称呼,那就更多了。例如陆羽在信州(今江西上饶)府城北茶山寺居住过,后人称其为茶山御史。又如朝廷拜陆羽为太子文学,后人便称其为陆文学了。再如,陆羽曾在广州东园居住过,后人也称其为东园先生。

除去好友及后辈的尊称,陆羽还给自己起了不少别号。例如他出生在复州竟陵,所以自称竟陵子。又如他曾在湖州苕溪隐居,所以又自称桑苎翁。南宋大诗人陆游与陆羽同姓,所以在诗中有“桑苎家风”的说法,即典出于此。再如陆羽曾在竟陵城东东岗村居住过,所以也自称东岗子。

陆羽是中国茶学的奠基者,也是千古扬名的高雅隐士,文化地位不可谓之不高。所以后世提及他时,多用尊称或别号,而很少直呼其名。因此,了解熟悉陆羽的尊称别号,是学习研读《茶经》及古代茶学经典的必修课。

第一茶博士

其实陆羽获得的第一个“职称”,应该是“茶博士”。

“博士”一词,最早出现在战国时期。《战国策·赵策》中记载:“郑同北见赵王。赵王曰:‘子,南方之博士也,何以教之?’”这里提到的博士,显然是褒义,可看作博学之士的简称。百家争鸣学术发达的齐国,最早将博士设为官职。许慎《五经异义》中记载:“战国时,齐置博士之官。”齐国的博士负责什么呢?主要是教授学问和出谋划策。秦汉也都设有博士的官职,工作仍是教育人才为主。如遇国家大事,博士也有义务为君主提供顾问服务。

因为博士长期负责教学工作,所以“博士”一词也逐渐成为了对师长的尊称。例如北齐时的张景仁,曾教授皇子高伟书法。高伟登基后,对张景仁十分尊重,人前人后仍称其为“张博士”。张景仁与同时期另一位皇子的老师张雕武,并称为二张博士。可以说,当时能被成为博士的一定是饱学之士。

那么陆羽又是如何成为博士的呢?《封氏闻见记》卷六“饮茶”条目下记载:

御史大夫李季卿宣慰江南,至临怀县馆,或言伯熊善茶者,李公请为之。伯熊著黄衫、戴乌纱帽,手执茶器,口通茶名,区分指点,左右刮目。茶熟,李公为歠两杯而止。既到江外,又言鸿渐能茶者,李公复请为之。鸿渐身衣野服,随茶具而入。既坐,教摊如伯熊故事。李公心鄙之,茶毕,命奴子取钱三十文酬煎茶博士。鸿渐游江介,通狎胜流,及此羞愧,复著《毁茶论》。

故事发生的背景,是“茶饮初盛行”之时。李季卿本是李唐宗室,长期生活在北方,对于茶了解到什么程度不得而知。作为“宣慰江南”的官长,李季卿会见了两位善于茶事之人。他先見的是常伯熊,俩人相谈甚欢。后来见的是陆羽,结果竟然聊崩了。按说以陆羽的专业水平,这本该是一次宾主两欢的茶会。但不知道是哪里出了差错,使得李季卿非常不爽,即原文所讲“心鄙之”,喝完了茶,愣是让奴仆拿出三十文钱甩给了陆羽,顺带着给陆羽来了个职称“茶博士”。

显然这里的煎茶博士,不是个很好的职称,要不然,陆羽也不会羞愧万分,还写了一篇《毁茶论》。那么问题来了,博士不是古已有之的官职么?博士不是尊敬师长的敬语么?怎么陆羽这么生气呢?原来就在陆羽生活的唐代,博士一词的意义已经有了微妙的变化。

唐代的博士,同样延续了秦汉以来的执掌,但负责的内容更加具体。换言之,陆羽时代的博士,是负责某项专门技术、学问的专家型人才,例如太常博士、宫教博士、国子博士、四门博士、律学博士、算学博士、医博士、漏刻博士、按摩博士、咒禁博士、五经博士等。

正因为“博士”指的是体制内掌握专门技艺的人,所以后来民间将其俗化成了一种对工匠的称呼。所以在唐代,博士不是官员,也可能是有一技之长的匠人。例如七月十五盂兰盆节上的厨师,就被人称为“煮盆博士”。除此之外,还有瓦博士、酒博士、钥匙博士、斧子博士、造火博士等。

李季卿出身上流社会,擅长骂人不带脏字儿。唐代流行煎茶法,所以他便称陆羽为煎茶博士,也就是如今说的茶博士。您要从正面理解,那就是尊重、夸赞陆羽精通茶事;要从反面揣测,那就是把陆羽与泥匠、瓦匠、厨师同等看待。前文咱们聊过,陆羽并非以贩茶为生,而是一位职业文人。他曾是李栖筠、颜真卿等封疆大吏的幕僚,将其与泥瓦匠混为一谈,陆羽不生气才

怪呢。

各种茶博士

宋代,博士與匠人的关系更为紧密,“茶博士”也已经演变成了一种职业。《杭州府志》记载:“杭州先年有酒馆而无茶坊,然富家燕会,独有专供茶事之人,谓之茶博士。”在旧时杭州城,“茶博士”特指那些在大型宴会上“专供茶事之人”。

泡茶如同做饭。小家庭的饭好做,食堂的大锅菜难炒。三五好友,围坐品茗,本不难应付。但要在大型活动上,伺候上百人同时饮茶,这没点手艺还真是不行。所以《杭州府志》中的“茶博士”,大致如今大型活动中负责茶水台的工作。

“茶博士”一词,也频繁出现于戏曲、话本、小说等通俗文学作品当中。像《清平山堂话本》《水浒传》《古今小说》《儒林外史》《二十年目睹之怪现状》《侠义传》等作品中,都有“茶博士”的身影。篇幅有限,笔者仅一两例说明其情况。冯梦龙《警世通言·万绣娘仇报山亭儿》开篇便写道:

万三官人在襄阳府市心里住,一壁开着干茶铺,一壁开着茶坊。家里一个茶博士,姓陶小名叫作铁僧。自从小时绾着角儿便在万员外家中掉盏子,养得长成二十余岁,是个家生孩。

这篇故事中,万官人家里专做茶叶生意。一间干茶铺卖茶叶,另一件茶坊则是作茶水生意。这里面的茶博士,应该指的就是打理茶铺和茶坊生意的工作人员。

到了元代,又出现了“把式”一词,也是对工匠的称谓。有学者研究后认为,把式就是汉语博士的转音。作为元朝的首都,北京话里保留了一些蒙古语。时至今日,北京话里就有花把式(擅长养花者)、鱼把式(擅长养鱼者)、车把式(拉车或开车者)的称呼。但在茶事上,似乎未见茶把式一说,倒是“茶博士”这词一直沿用来下来。久而久之,正所谓墙内开花墙外香,后来日本也有了“茶博士”的身影。清末黄遵宪《日本国志》中写道:

至丰臣氏,使千宗易修饰之,置茶博士,官赐三千石,子孙世其业。或费千金求其诀,不可得。及德川逮庶人,无不崇尚。苟时逢战争,声鼓震天。茶室,即为密谋室。宾主相对,悄然无声。而茶博士即因是窃权卖爵,无所不至。

这里多说一句,千宗易即举世闻名的日本茶人千利休。这里的“茶博士”可是美差,不仅具有“三千石”的高薪,还可以子孙世袭,甚至还涉足了国家政治当中。

其实在日本历史上,并没有“茶博士”的官职。根据《日本国志》对于“茶博士”出现时间、待遇及地位的推测,黄遵宪所要表达的官职,正式应称为“茶头”。日本的“茶头”,出现在战国时代。说得再确切点,应是始于织田信长时代。信长的茶头是今井宗久、津田宗及、千宗易三人。据《山上宗二记》记载,到了丰臣秀吉时代共有八位茶头,称为“御茶头八人众”。八人当中地位最高的就是千利休。黄遵宪以国人的视角叙事,便将“茶头”翻译为“茶博士”了。

现如今的茶博士,已不含有任何贬义,而成为了人们对于茶行业人员的尊称。现代汉语中的茶博士,应该还是理解为精于泡茶、饮茶、鉴茶的博学之士。

前不久录制节目,对方一口一个“茶博士”地恭维我,弄得我是却之不恭受之有愧。毕竟,第一位茶博士是茶圣陆羽。咱们这些鸿渐门人,能被称为“茶博士”也该感觉与有荣焉吧?