基于乡愁文化基因解码的乡村文旅融合路径研究

李 星 明,李 笑 玲,时 朋 飞 ,谭 辉 丽

(1.华中师范大学 地理过程分析与模拟湖北省重点实验室,湖北 武汉 430079;2.西南大学 经济管理学院,重庆 400715)

2013年习近平总书记在城镇化工作会议上提出,新型城镇化要坚持“看得见山,望得到水,记得住乡愁”的理念[1],充分肯定了乡愁文化在城镇化和乡村振兴中的重要性。2018年文化和旅游部的组建,“文旅融合”在政府机构层面得到彰显。政府机构的保障。在这一时代背景下,基于乡愁体验的乡村旅游快速发展。乡愁文化融入乡村旅游发展,不仅有利于打破乡村旅游的发展瓶颈,实现“以文塑旅、以旅彰文”的发展愿景,促进优秀传统文化在旅游业发展中实现创造性转化、创新性发展,同时对于留住乡愁,延续乡村文脉,助推乡村振兴具有十分重要的意义。

国外关于乡愁研究起步较早,研究主题集中于乡愁的情感构成[2-4]、触发机制[5]等;国内乡愁研究则集中于乡愁的文化表达[6-7]、保护开发[8-9]、组成要素[10]与资源价值[11]等。这些研究多是从广义的文化概念出发,结合乡愁的时空特点,通过描述性总结和逻辑推演对乡愁的概念内涵进行分析;整体上看,乡愁的系统研究及其多层次多维度解析尚显不足。在学科交叉思潮背景下,生物学科的“基因”提取方法逐渐应用在其他领域,从文化现象中提取“基因”成为新的研究主题。文化基因的研究首先应用于传统聚落和城市空间形态的变化与发展[12],后又逐渐扩展到文化现象这一研究主题[13-15],从乡愁文化现象中提取文化基因,成为解析乡愁文化内涵的有效路径。

随着旅游活动的兴起,乡愁与旅游之间的联系逐渐成为学术界的研究热点。国外学者集中于怀旧旅游的动机[16-17]、旅游体验[18]等领域;国内则围绕乡愁的旅游价值[11]、旅游效应[19]和旅游发展策略[20]等方面进行研究。近年来,在“互联网+旅游”的发展趋势下,网络大数据成为旅游研究的重要资料来源,如王新歌等学者通过对古徽州文化旅游区的网络游记进行分析,辨识出地方乡愁的文化要素[10]。然而既有的研究多从旅游发展和旅游者的视角出发,探讨乡愁文化,对于准确解析乡愁文化的内涵存在一定局限性。本质上讲,乡愁文化是基于本土居民的集体记忆而衍生的特殊地域文化,基于旅游者而非本土居民来研究乡愁文化,势必导致乡愁文化内涵的扭曲和文化真实性的弱化。因此,基于乡村居民的视觉系统研究乡愁文化的内涵,并构建乡愁文化基因图谱,根据基因图谱进行乡村旅游开发,这是保护、传承与活化乡愁文化的必然逻辑。本文在收集和筛选研究资料时,不局限用户的地域,选取以乡村居民或拥有过过去居住于乡村地区的社会群体往居民身份的社会群体对其故乡乡村生活“回忆录”文本数据,以亲历者的视角去记录最贴近乡村真实现状的乡愁感受,借鉴生物学基因遗传信息提取思维,借助扎根理论等研究方法解析乡愁文化基因的构成,并深入探究乡愁文化与旅游融合发展的具体路径。

一、数据来源和研究方法

(一)数据来源与处理

乡愁是以个体为单位的一种主观情感,乡愁文化的形成受到当地民俗风情、乡土人物、饮食风俗、民居建筑、山水地貌等各个方面的影响。为最大范围搜集居民认知中的乡愁文化现象,本文选择时下用户多、受众广的网络社交平台,设置相关问题并收集用户回帖,以此获取关于乡愁文化的文本资料。

经比较,贴吧、豆瓣和知乎三个平台的用户评论内容详实完整,且大多以第一人称对个人经历进行描写,表述真实,利于筛选和抓取核心内容。确定以“乡愁”“何为乡愁?”“你的乡愁是什么?”等为关键问题,从上述三大平台收集相关问题的用户回帖,获取用户对乡愁的综合认知,初步收集344份用户回帖。为保证文本内容准确高效,对所获取的文本进行筛选,最终确定了122份研究样本(表1)。筛选主要遵循3个原则:①选取以第一人称进行乡愁叙事的用户回帖,以保证资料真实性和有效性;②回帖内容主要表达对所经历的乡村生活的怀念;③内容侧重描述具象化的乡愁文化元素,而非长篇情感宣泄。筛选完成后对文本资料进行规范处理。

表1 贴吧、豆瓣、知乎社交平台用户回帖最终采纳篇数

(二)乡愁文化基因的提取方法

1.逆转录提取法

基因是遗传物质的最小功能单位,具有稳定性和可变性。所谓“文化基因”,是指在“传统文化”中孕育而成、可以承继发展“文化传统”的最小文化因子,是过去、现在和未来时空中传承、传播文化的基本功能单位[21]。在生物基因工程中,遗传信息从DNA传递给RNA,再由RNA传递给蛋白质。而逆转录提取法是在已知蛋白质的情况下,以RNA为模板,反求出包含稳定遗传信息的DNA。借鉴生物基因提取法,乡愁文化基因提取的逆转录过程实质上就是以乡愁文化现象为基本表征单元,从中梳理提炼概念性、代表性更强的乡愁文化元素,并进一步提取具有稳定历史传承性的文化内核,即乡愁文化基因(图1)。

图1 乡愁文化基因提取利用过程

2.词频分析

运用由澳洲QSR公司推出的Nvivo 10软件对网络文本数据进行词频分析。Nvivo作为国际上主流的质性分析工具,主要与扎根理论相结合进行分析,对于需要处理大量原始资料的质性研究而言,辅助软件的运用可以大大缩短研究周期[22]。运用Nvivo 10对文本资料进行词频分析,可获得有意义的高频乡愁文化现象及其频数。

3.扎根理论

扎根理论由Glaser和Strauss在20世纪60年代共同提出,提倡从经验材料出发“自下而上”地构建理论[23]。扎根理论通过对系统收集的质性数据进行分析,以提炼、抽象出反映社会现象的概念,具有灵活性、适应性、深度性的特点[24]。扎根理论的分析过程主要分为3个步骤:第一,开放式编码,即分析收集到的原始资料并将其初步概念化;第二步是主轴编码,将初步概念化的资料进一步抽象化,得到一些更为凝练的范畴;第三,选择性编码,将第二步得到的范畴进一步归纳,提炼出主范畴,并得到主范畴中的核心范畴。本文依照扎根理论的架构程序,首先将收集到的文本资料初步概念化为乡愁文化现象,接着进一步抽象为概括性更高的乡愁文化元素,最后将第二步得到的乡愁文化元素归纳提炼为乡愁文化基因,从而完成乡愁文化基因的谱系构建。

4.共现分析和社会网络分析

本文通过共现分析与社会网络分析确定乡愁文化元素的内部结构关系,对应地划分出乡愁文化基因等级层次。共现分析最早由Callon等提出,即当两个关键词共同出现在同一文献中时,表明这两个词之间有一定的内在关系,并且共现的频次越高,说明两者的关系越紧密[25]。社会网络分析方法(SNA)是社会学领域里比较成熟的一个方法,能够把个体之间的关系与宏观结构结合起来,并对其进行量化分析以揭示各成员之间深层次的关系[26]。从社会网络分析的视角来看,乡愁文化元素即为关系网络中的节点,共现现象由节点与节点之间的联系体现[27]。本文借助社会网络分析软件Ucinet 6.560,将乡愁文化元素的内在联系进行可视化,分析节点之间深层次的关联,直观、客观地分析乡愁文化元素的内部关系,进而推理出乡愁文化基因的层次结构。

二、结果与分析

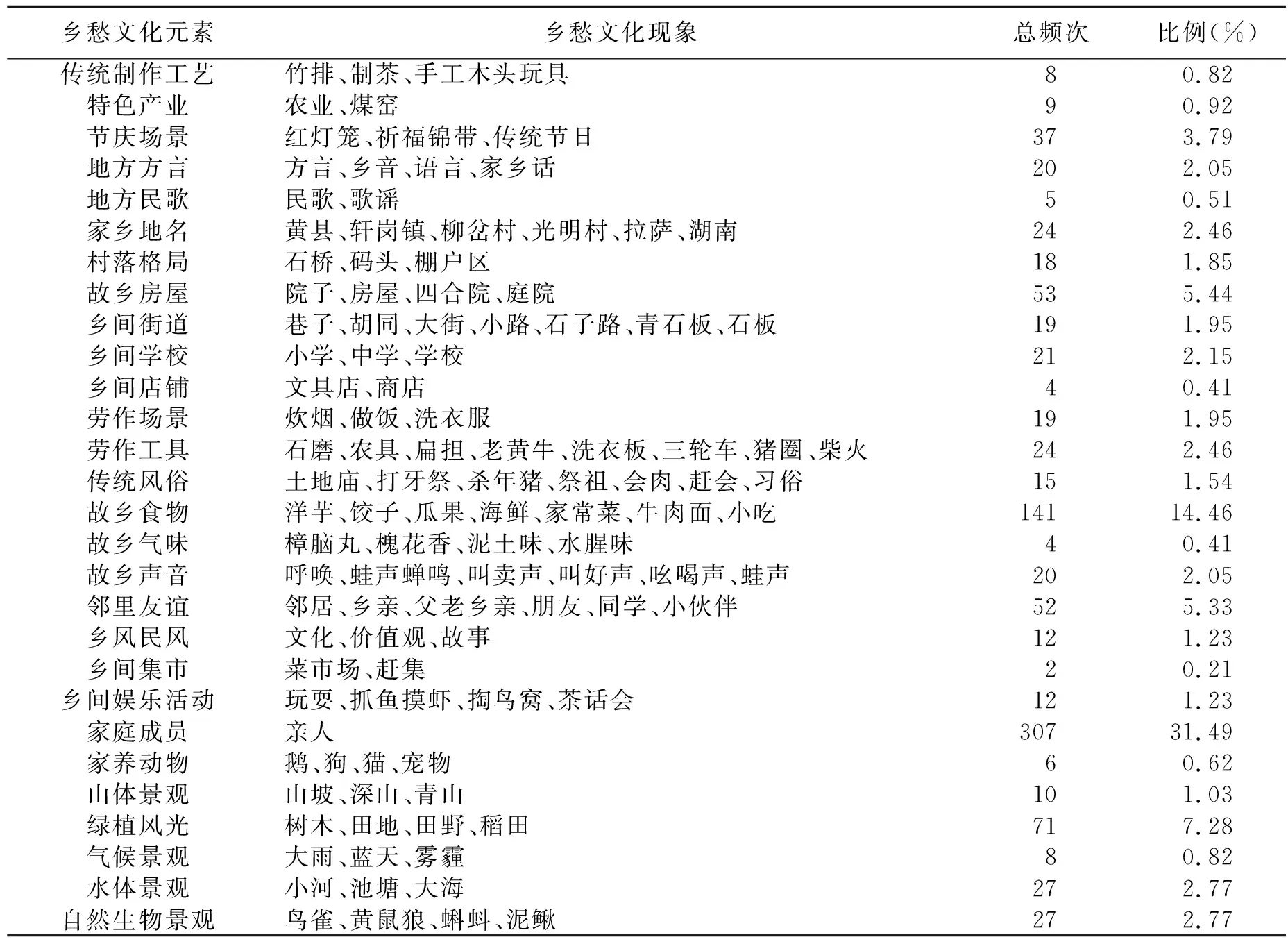

(一)建立乡愁文化现象数据库

运用Nvivo 10软件,对所获取的122个研究样本进行词频分析,提取出用户关于乡愁认知的111个词频,分别对应不同的乡愁文化现象,类似于生物基因工程中的蛋白质。以此构建乡愁文化现象数据库作为乡愁文化基因研究的基础数据(表2)。

表2 基于扎根理论的乡愁文化现象梳理及其词频统计

(二)乡愁文化基因谱系构建

以筛选出的111个乡愁文化现象为基础,根据各文化现象之间的逻辑关系,将文化属性较为统一或相似的乡愁文化现象进行分类,最终归纳总结形成28个乡愁文化元素(表3),乡愁文化元素中携带着特定的文化特征,具备生物基因中RNA的功能和特性。

表3 基于扎根理论的乡愁文化元素提取及其频数统计

将得出的28个乡愁文化元素放回原始资料,通过反复比较,按照一定的逻辑关系进一步浓缩和提炼,得到具有传承能力和稳定特性的文化基因,完成由元素向基因转换的逆转录过程。最终根据28个意义广泛的乡愁文化元素凝练得出8个乡愁文化基因:家庭牵绊、乡村生活、自然景观、建筑风貌、文化记忆、劳作场景、地方节庆、传统技艺(表4),构建乡愁文化的基因谱系(图2)。

表4 基于扎根理论的乡愁文化基因凝练及其频数统计

图2 基于扎根理论的乡愁文化基因谱系图

其中,家庭牵绊基因是乡愁文化的核心内容,人们在提及乡愁时,表达出对家人的深切思念,如“乡愁就是思念至亲的家人”。乡村生活基因是人们对乡愁的深入感知,包含故乡美食、邻里友谊、乡间娱乐活动等多个方面,如“非要说乡愁的话,那就是襄阳牛肉面!每个襄阳人出门一周,必定想念襄阳的牛肉面、牛杂面、牛油面、豆腐面,还有黄酒”“乡愁是一种舒服的在家感觉,那里的围墙围出了一个个小家庭,却围不住邻居的往来,红白喜事就是全村的悲喜”。自然景观基因和建筑风貌基因作为乡愁文化载体,给人们留下了深刻印象,如“我的乡愁是村东流淌的小河,它是一条家与外面的分界线,跨越后就是我们孩子的远足”“乡愁就是老家那间破旧的小屋,我实际的恋家就是那样,金窝银窝不如自己的狗窝”。除此之外,文化记忆基因、劳作场景基因、地方节庆基因、传统技艺基因都在不同方面深化了人们对于乡愁文化的认知,如家乡方言、袅袅炊烟、节日“赶会”、制作“竹排”等。

(三)乡愁文化基因层级划分

运用Uncinet 软件,分析乡愁文化元素之间的共现关系和社会网络关系,形成以28个圆形节点为中心的540条线形结构网络,得出乡愁文化元素之间的共现关系及乡愁文化元素在社会网络关系中的重要程度[28],进而完成对乡愁文化基因的层级划分。表5 呈现了基于重要程度由高到低而划分的4个层级。

在第一层级中,“家庭成员”和“故乡食物”两大乡愁文化元素的点度中心度明显高于其他元素,是乡愁文化元素结构网络的两大中心。其中“家庭成员”中心度最高,是结构网络中最重要的元素。中国人重伦理血缘、且受儒家思想影响深刻,家族观念强,强调“百善孝为先”,离乡后会格外思念故乡亲人,因此,思念家人是最根本的乡愁文化元素。“故乡食物”是结构网络的次中心。“民以食为天”,食物是人们赖以生存的物质补给,从原料到烹饪,无不带有强烈的地方特色。此外,“家庭成员”和“故乡食物”两大元素之间的共现关系最为紧密,人们的日常饮食多是由身边亲人制作,因此,家庭成员和故乡食物是乡愁文化的核心元素。第二层级共计8类乡愁文化元素,分别是邻里友谊、乡间街道、故乡房屋、山体景观、水体景观、故乡声音、绿植风光、自然生物景观,与第一层级的乡愁文化元素关系较为紧密,但元素之间的共现关系相对较弱,明显低于上一层级。第三层级共计7类乡愁文化元素:劳作场景、劳作工具、乡间娱乐活动、地方方言、节庆场景、传统风俗、家乡地名,与第一层级的乡愁文化元素关系较弱,元素之间的共现关系亦较弱。其余11类元素属于第四层级,与其他层级关系最弱,元素之间没有或仅存较弱的共现关系(表5)。

表5 乡愁文化元素的层级划分

乡愁文化元素是提取乡愁文化基因的基础,乡愁文化元素的层级划分是明晰乡愁文化基因结构的直接依据。各类乡愁文化基因均由不同重要程度的乡愁文化元素凝练得出,其中词频占比最大的乡愁文化元素为相应基因的主导元素,其余频次较低的为次要元素,并依据乡愁文化基因主导元素所在层级,对八大乡愁文化基因进行再次划分。如家庭牵绊基因中词频占比最大的乡愁文化元素是家庭成员,且该元素属第一层级乡愁文化元素结构(表5),因此将家庭牵绊基因分至第一层级,从而逐一完成乡愁文化基因四大层级结构的划分(表6)。

表6 乡愁文化基因的层级结构

三、乡愁文化与旅游融合发展的路径

旅游规划与发展的宗旨是满足旅游者的精神文化需要[29],乡村旅游的兴起源于游客的乡愁体验需求[30],因此将乡愁文化基因融入乡村旅游发展中是满足乡村旅游者精神需要的必然途径。根据乡愁文化的八大基因及其四大层级结构,结合较多学者对景观基因的分类[31-33],将八大基因最终分为四类:主体基因、附着基因、混合基因与变异基因,运用四类基因指导乡村旅游开发的旅游主题定位、旅游景观设计等核心内容,以实现乡愁文化与乡村旅游的融合发展(图3)。

图3 基于乡愁文化基因图谱的文旅融合发展路径

(一)主体基因与旅游主题定位

家庭牵绊基因、乡村生活基因位于乡愁文化基因结构的第一层级,说明二者是决定乡愁文化存续的核心与本质基因,即为乡愁文化的主体基因。因此,可根据乡村家庭成员及其相关事件、乡村生产与生活特色进行乡村旅游主题定位,确保乡村旅游围绕乡愁文化主体基因方向发展。全面梳理乡村家庭代表性人物与有价值的历史事件,研究乡村地区的特色产业、生活习惯、民风民俗等,凝练具有乡村生产与生活特色的文化主题,并基于文化主题进行旅游功能分区、旅游项目设计与景观营造等,使家庭牵绊基因、乡村生活基因在旅游发展中得到充分表达。

(二)附着基因与旅游景观设计

自然景观基因、建筑风貌基因位于乡愁文化基因结构的第二层级,是家庭、生活所依附的物质环境,真实反映了乡村地域的人地关系和景观特征,是乡愁文化的附着基因。因此,乡村旅游景观设计要遵循乡村自然肌理,保持村落山水林田湖草良好的生态系统,借助旅游景观设计突显乡村地域独特的建筑风貌基因。例如:维系自然河道的原貌,保留承载乡村记忆的老树,基于原本的乡野田径进行道路建设等;乡村建筑和街巷格局的改造应保留地域独特的传统建筑格局和文化元素(宗祠、弄堂、高台阶、纹雕等),促进自然景观基因的保护、建筑风貌基因的传承与乡村旅游景观设计相协调。

(三)混合基因与旅游文化空间

劳作场景基因、文化记忆基因、地方节庆基因位于乡愁文化基因结构的第三层级,三类乡愁文化基因形成于当地人们长期的生产生活实践中,是主体基因与附着基因衍生出的各具特色的文化事项,综合记录和反映了地域特色信息,因此将以上三类乡愁文化基因定义为混合基因。旅游活动介入乡村原住民的生产生活后,与乡村的建筑、山水、街道、历史、交通甚至当地人的生活起居方式等共同组成了一个具有特色文化的旅游空间,其内涵和表现形式包含物质文化资源和非物质文化资源、人文景观和自然景观,历史文化、建筑文化、饮食文化及民俗艺术文化等内容,该文化空间是游客与在地文化最直接、最全面接触的场域。因此,打造乡村旅游文化空间可通过文化体验、文化创意、节事活动策划等方式,将混合基因蕴藏的乡愁味道充分释放。如将独具特色的地域文化(劳动号子、传说故事、节日仪式等),通过劳作体验、实景剧创、节庆表演等方式与村民合作进行再开发,重构在田间地头躬耕播种的传统乡村劳作场景,从而丰富游客的文化体验,促进乡村文脉的延续。

(四)变异基因与旅游文创产品

传统技艺基因位于乡愁文化基因结构的第四层级,是在一定的社会技术工艺条件下,由乡愁文化其他基因派生形成,并随着社会发展而不断变化与创新的手工技艺。传统技艺可随社会工艺、材质等的发展而演变,因此,将传统技艺基因定义为变异基因。变异基因决定乡村特色产业的发展,特色文创产品是变异基因的重要表达方式。因此,可广泛梳理民间技艺,如编织、面塑、糖画、雕刻等,结合传统技法和现代技术设计制造文创商品,经过历史传承的民间技艺可提升乡村旅游产品的文化附加值,从而延长乡村旅游产业链。此外,借助各类新媒体进行文创产品的宣传和推广,打造乡村独特的文化IP,也是实现乡愁文化传承延续的重要手段。

四、结论与讨论

(一)结论

解析乡愁文化基因,构建乡愁文化与乡村旅游的融合发展模式是留存和传续乡村文化的有效途径。本文对文献进行梳理总结,提出了提取乡愁文化基因的理论路径;运用扎根理论方法对收集到的网络文本资料进行分析,构建了乡愁文化基因体系;基于基因解码和软件分析结果凝练了乡愁文化基因及其层级结构,最后提出了乡愁文化与乡村旅游深度融合发展的路径。具体结论如下:①乡愁文化基因体系包含八大基因,依据词频从高到低,依次为家庭牵绊、乡村生活、自然景观、建筑风貌、劳作场景、文化记忆、地方节庆、传统技艺。②乡愁文化基因分为四大层级结构:第一层级为“家庭牵绊、乡村生活”;第二层级为“自然景观、建筑风貌”;第三层级为“劳作场景、文化记忆、地方节庆”;第四层级为“传统技艺”。根据乡愁文化层级结构、重要性以及文化基因的功能,将乡愁文化八大基因划分为四类:主体基因、附着基因、混合基因、变异基因。③基于乡愁文化四类基因提出了实现乡愁文化与乡村旅游深度融合发展的路径:依据乡愁文化的主体基因凝练旅游发展主题,由附着基因指导旅游景观设计,将混合基因融入旅游文化空间建设,应用变异基因指导文创产品开发。

(二)讨论

文章从本土居民或居民身份视角对乡愁文化基因的概念、内涵进行解析,构建了乡愁文化基因体系,强化了乡愁文化内涵研究的理论基础。同时,创造性地提出了基于“乡愁文化”“乡愁文化基因图谱”的文旅融合发展路径,是对“文化基因”和“文旅融合”的理论深化和拓展研究,更为解决当前乡村地区文化的衰落与消亡,乡村旅游发展中文化空洞、泛化与雷同等现实困境提供理论指导。乡愁是一种动态变化的复杂情感,游客复杂的生活背景会对乡愁情感产生影响,不同社会生活背景的居民,其乡愁表现存在一定差异。因此,在较长的时间尺度下,分析游客或居民背景与其乡愁表现之间的联系,以及乡愁发展演化的动态历程,是未来的研究重点。本文尚存在以下研究的不足:由于行文之时受疫情影响,所选取的数据仅来源于网络,缺乏对不接触社交网络但同样拥有浓厚乡愁情思的群体进行访谈与调研。此外,受限于平台机制,样本的人口特征资料无法获取。在未来的研究中将对以上不足进行改进与完善。